《第一声礼炮》 曲飞工作室解读

《第一声礼炮》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者,是美国20世纪公认的非虚构写作的第一人——巴巴拉·塔奇曼。她曾经两次获得普利策非虚构写作奖,一次获得美国国家图书奖,是非虚构写作领域的奠基人之一。

关于本书

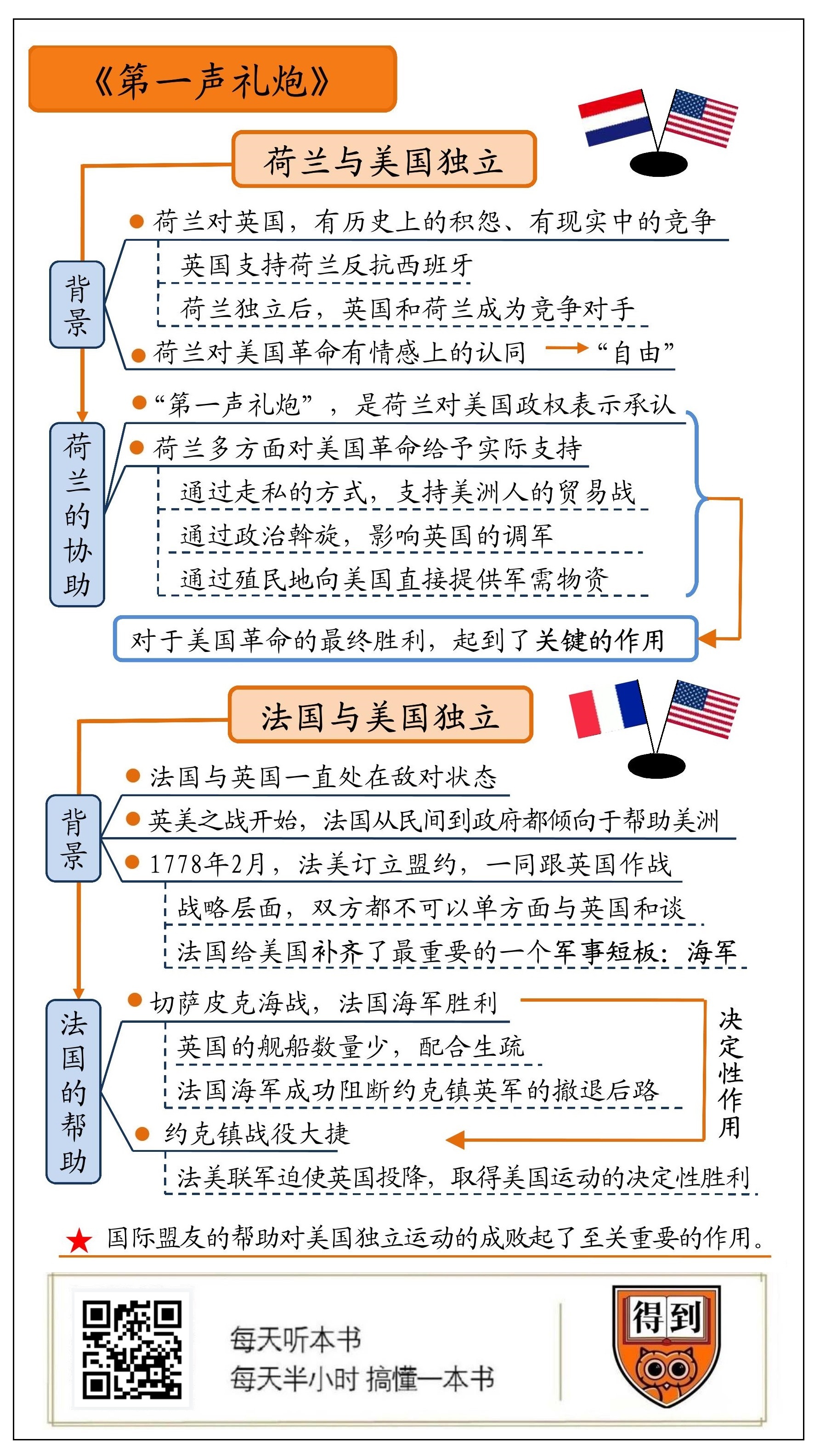

《第一声礼炮》是塔奇曼的晚年作品,本书从全球视野,重现没美国独立运动,让人看到,美国独立运动的成功,不仅是美国军民努力的结果,更与欧洲盟友的支援密不可分,从而提供了研究美国早期历史的一种全新视角。

核心内容

独立战争是美国的开国之战,关于这场战争,美国的历史书籍基本都着重强调美国人的种种光辉事迹,而忽略了外部因素。本书提供的“另一种视角”会让你看到,在独立战争中,其实美国并不是一个人在战斗,荷兰、法国等盟友为他们提供了重要的,甚至是决定性的支持。

荷兰人在贸易方面的支持,让美国能挺过英国的经济封锁,并且荷兰人以鸣放礼炮的形式,在政治上首先承认了美国。而法国更提供了直接的军事援助,正是法国海军,帮助美国打赢了独立战争决定向的最后一战:约克镇战役。

可以说,没有这些外援,美国独立的前景还是一个未知数。所以,本书书名中的“另一种视角”,其实是超越美国本土视野的国际化视角。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是塔奇曼作品系列中的《第一声礼炮》。

本书的作者芭芭拉·塔奇曼,是美国历史写作届的大师级人物,曾经两次获得普利策奖,《第一声礼炮》这本书是塔奇曼生前的最后一部作品,它的副标题是“另一种视角下的美国革命”,美国革命指的就是美国独立战争。

独立战争是美国的开国之战,战争胜利,美国推翻了英国的殖民统治,才建立起今天的美国。但你有没有想过,当时的英美力量悬殊,英国是世界上最强大的帝国,而美洲方面只是十三个殖民地临时拼凑起来,无论军事、经济还是综合国力等各项指标,都远远落于下风,这绝对是一场不对称战争啊,那为什么最终稚弱的美国能打败大英帝国呢?他们是怎么做到的?

一般介绍这段历史的书,都是采用美国视角,着重展现华盛顿领导的艰苦斗争,美国人“不自由毋宁死”的精神等等。总之,都是美国人的种种光辉事迹。但是本书提供的“另一种视角”会让你看到,在独立战争中,其实美国并不是一个人在战斗,荷兰、法国等盟友为他们提供了重要的,甚至是决定性的支持。

甚至可以说,没有这些外援,美国是否能打败大英帝国实现独立,还是一个未知数。

都说历史是一个任人打扮的小姑娘,所以,塔奇曼的这个“另一种视角”,其实是给你一个超越美国本土视野的国际化视角去重新看这段历史。

下面,我就围绕本书重点描述的两个故事,来看“另一种视角下的美国革命”:

第一个故事,荷兰与美国独立。这也就是本书书名“第一声礼炮”的由来。通过这个故事,我会带你从头开始,了解一下荷兰与英国的历史恩怨,看看荷兰为什么会第一时间支持美国独立战争,他们的援助又发挥了什么作用。

第二个故事,法国与美国独立。我们讲讲美国独立战争中的最后一战:约克镇大捷,看看美国和法国怎样合作无间,赢下了这场决定性的战役。

这两个故事将给我们带来另一种视角,看到一场不同于一般历史叙事的美国独立战争。

好,下面就先从书名里的“第一声礼炮”说起。

第一声礼炮指的是什么?我们先说结论,指的是荷兰对美国主权的承认。

1776年11月16日,一艘挂着美国国旗的军舰行驶到了加勒比海的一个小岛附近。岛的名字叫圣尤斯特歇斯岛,位于加勒比海东南部,这是一处重要的贸易据点,当时处在荷兰西印度公司的控制下。岛上的荷兰总督看见了美国军舰,命令,开炮——可不是开炮攻击,而是鸣礼炮致意。

这个举动意义非凡,因为鸣放礼炮,这是主权国家之间才会使用的礼节,荷兰人对挂着美国旗帜的船使用了礼炮,也就意味着,承认了美国具有主权国家的身份。

我们再重复一下这件事发生的时间:1776年11月16日。如果你对美国建国的历史有所了解,应该会知道,美国的《独立宣言》是在1776年7月4日才发布的,荷兰鸣放礼炮这件事跟它隔了才不到半年时间,其实这个时候的美国还没受到国际上的承认。再联系当时独立战争的进程来看,美国也很不乐观:英军刚刚夺下了纽约,英国在军事上优势明显,美国的独立运动前途未卜,说不定哪天就要被英国给镇压下去了。

这样的时局下,荷兰人的这声礼炮,算是对美国的极大声援。后来,荷兰也因此被认定为第一个承认美国主权的国家。

这就是本书的书名“第一声礼炮”的由来。

那么荷兰为什么会不惜得罪强大的英国,而支持美国呢?

这是因为,荷兰对英国,有历史上的积怨、有现实中的竞争,另外他们对美国革命还有情感上的认同。

其实荷兰和英国一开始是一条战线上的战友,只不过后来反目成仇了。

16世纪,处在西班牙统治下的荷兰,受不了西班牙的高额赋税,终于起来反抗。这时的英国一直在背后支持荷兰,希望借助荷兰来牵制和削弱西班牙。

但1648年荷兰成功独立之后,形势就变了。这时的荷兰已经成了世界上最强的海上贸易帝国,号称“海上马车夫”。而英国呢,也正在大力向美洲和印度殖民,所以他们两家的关系就从一个战壕里的战友,变成了竞争对手。

为了针对搞航运的荷兰人,1651年,英国特意出台了《航海条例》,规定向英国以及英国殖民地出口货物,必须由出口国本国的船只输入,或雇佣英国船。这是什么意思,就是不让荷兰做生意啊,明摆着抢客户。果然条例出台之后,荷兰反应强烈,以至于在17世纪后半段,荷兰和英国打了三次战争。战争双方互有胜负,英国抢了荷兰人在美洲的殖民地“新阿姆斯特丹”,并且把它改名为“纽约”;荷兰方面呢也有收获,在战争的施压下《航海条例》有所放宽。

跟英国推行的《航海条例》等一系列贸易政策,损害荷兰利益相对,美国人提出的口号叫作“自由航线、自由贸易”,这无论从理念,还是从实际利益上来说,显然都更对荷兰更有利。再者,在荷兰人看来,美国人为了追求独立自由,不惜跟强大的英国斗争,这就跟他们自己当年为同样的原因跟西班牙人斗争是一样的。所以他们对美国人的事业有一种感同身受的同情,心理上天然就偏向于他们。这是本书中塔奇曼的一个很独到的看法,在其他的书中很少会提到这一点。

上述这些原因,就决定了荷兰人会站到美国这边,那下面咱们再来看看它是怎么给美国帮忙的。“第一声礼炮”更多的是象征意义,但其实荷兰在美国独立战中给予的实际帮助,要大得多。这些实际帮助,也体现在三个方面。

首先是在经济上,荷兰走私商人的帮忙让美洲人有底气发起对英国的贸易战。

在美英开打之前,美洲人已经发动过好几轮抵制英货的运动了,而当时的美洲,产业结构非常单调,很多生活必需品都要依赖进口,不要英国货,那他们的酒啊、茶啊这些本土不能出产的必需品,从哪里弄呢?荷兰就充当了一个稳定的替代货源。荷兰人通过走私的形式,向美洲出口商品,这样美洲人才能既抵制英货,又不影响自己的生活品质。

比如著名的波士顿倾茶事件,嗜好喝茶的美洲人有底气耗上几个月也不买英国茶,就是因为他们能从荷兰走私商人手里买到茶叶。

除了用走私支持美洲人的贸易战,荷兰还在政治上站到了美洲这边。

美英战争爆发之后,英国打算调兵镇压。本来英国有一支苏格兰军队驻扎在荷兰,设立这支军队的初衷是,防备英国和荷兰共同的敌人西班牙。现在英国想把这支军队调到美洲镇压美国。但这支军队有点特殊,它虽然隶属于英国,但军费一直是荷兰来出,所以想调动他们就需要荷兰方面同意。荷兰当时是怎么做的呢?在亲美的政治势力斡旋下,议会最终否决了英国的提议,没让英国调用苏格兰军。你看,这就是对美国非常实际的帮助。

而且,这件事产生了一个间接,但是很深远的影响,那就是英国方面为了筹措兵员,从德意志花钱请了一支雇佣军,到美洲作战。而在美洲人看来,这就意味着英国勾结外国军队来一起对付自己,这也加剧了美国人对英国的敌对情绪,有力地鼓舞了他们的战斗士气。

最后,在战争开始之后,荷兰人还利用他们在加勒比地区的殖民地,向美国提供军需物资。比如那个鸣放礼炮的圣尤斯特歇斯岛,这个岛是荷兰人向美国提供军需的重要贸易站,独立战争爆发两年以来,这个贸易站帮了美国大忙。以至于英国有一位将军说,要是这个岛在1775年,也就是独立战争爆发之前就沉入海底的话,那我们早就搞定华盛顿了。

就这样,在美国革命中,荷兰人从多个方面都给予了美国实际支持,这是美国得以独立的重要原因。那帮助了美国的荷兰,后来怎样了呢?

1778年英国派出海军攻占了荷兰控制的圣尤斯特歇斯岛,并且以查封乱党物资的名义,把岛上洗劫一空,把那位下令鸣礼炮的荷兰总督也给抓了,押回英国审判。

你看,从英荷关系后来的这种急剧恶化中,我们也能看出,在美国独立战争中,荷兰的帮助有多么让英国人头疼。

好,关于荷兰我们就先说到这儿,想必你已经非常清楚,没有荷兰的帮助,美国能否独立将是一个未知数。下面再来看看美洲的另一个更重要盟友:法国。

法国又为什么要帮助美国呢?这个就很好理解了,如果说荷兰跟英国的关系是时好时坏,那么法国跟英国就基本一直是处在敌对状态。远一点的,有中世纪的英法百年战争;近一点的呢,有欧洲国家之间的那场大混战“七年战争”。总之,英法这两个国家之间仗都不知道打了多少回。特别是在七年战争当中,法国打输了,被迫交出他们经营多年的殖民地魁北克,就是今天的加拿大东北部;还在英国人的要求下把路易斯安那转让给西班牙人,灰头土脸,被赶出北美洲。法国失去的这两块殖民地,面积加起来有三百七十多万平方公里,比法国本土大了6倍多,可以说是输惨了,所以,法国人对英国的记恨,可比荷兰严重多了。

美国独立运动爆发的时候,距离七年战争,才过去了十几年,法国这口气还没消呢,一看英美之间自己闹起来了,别提多高兴了,从民间到政府,都倾向于帮助美洲。

不过法国民间和政府帮助美洲的出发点其实各有不同。塔奇曼分析说,法国人生性爱好自由,美国独立运动打出“争取自由”的旗号,对他们很有号召力;而法国政府,主要是从国家战略层面考虑的,他们希望美洲能牵制、消耗英国的力量,这样法国面临的英国的压力就会减轻。

1778年2月,法国和美国订立正式盟约,一同跟英国作战。

这项盟约给美国带来了两个好处,第一个体现在战略方面,那就是条约里有一项非常重要的规定,说在英国正式承认美国独立之前,美国和法国双方谁都不可以单方面与英国和谈。这就等于把美国和法国牢牢绑在了一起,它们俩必须跟英国斗争到底。

塔奇曼认为,因为有这一条的限制,美国几次面临困境,意志动摇的时候,都不得不咬牙坚持下去。同样,法国也是如此,一旦插手就没法单方面地抽身。

而美法同盟带来的第二个好处就更直观,它帮助美国补齐了最重要的一个军事短板:海军。

为什么海军对英美战争的胜负这么重要呢?

我们通过一场战役,来解释一下法国海军对美国独立战争起了怎样的关键作用。这场战役就是独立战争的最后一战——著名的约克镇大捷。

我先来简单说一下约克镇战役的过程,让你有个大概的概念。

约克镇战役发生在1781年10月,华盛顿和法国远征军司令罗尚博指挥的美法联军,在弗吉尼亚一个临海的小村约克镇,包围了英军统帅康华利率领的精锐部队,经过大约半个月的围攻,终于迫使英军投降。这一战之后,英国在北美战场大势已去,双方开始停战和谈。

这就是约克镇战役的简要过程,听起来好像没有海军什么事啊?别忙,约克镇战役美军的胜果,正是由之前的一场海战奠定的。

在约克镇战役打响之前一个月,还发生过一场不那么为人所知,却至关重要的战役,这就是切萨皮克海战。

约克镇战役开始之前,英军统帅康华利已经知道,美法联军的主力正向自己扑来。当时他手下有7000人,还有不少人生了病。而美法联军有1.6万人。这样一比,局势非常明显啊,英国兵力和给养都不充足,英军知道硬拼不是一个好的选择,应该带领自己这支军队撤回大本营纽约,保存有生力量,这样以后还有机会跟美军抗衡。但是怎么回纽约呢?如果走陆地,很可能会跟美法联军迎头碰上,所以,稳妥的方式是走海路,而这就需要英国海军的配合。

本来海军是英国的强项,跟当时的美国比起来,有绝对优势。但法国参战之后,这个形势就变了。虽然法国的海军不如英国,正面袭击实力不够,但是他们可以袭击大西洋上的英国商船,这样英国海军就不得不分出一些力量,给商船护航,而能用来配合英国陆军的人手,就不够了。

1781年,约克镇战役前夕,英国海军已经接到了陆军方面的求援,准备去约克镇接上康华利的部队撤回纽约。但就在这时候,还有一支很重要的英国商船船队要启程返回英国,英国海军不得不分出1/3的兵力给他们护航,所以,英国人最终只凑出了19艘船,去接应英国陆军。

这个时候法国海军是什么情况呢?法国舰队,悄悄逼近约克镇。法国方面有27艘船,而前面说了,英国海军只有19艘船,这个数量差距足以决定胜负了。

9月5日,英法的舰队在约克镇东北的切萨皮克湾展开激战,本来英国的舰船数量就处在下风,更要命的是英国舰队配合生疏,出现很多低级失误,被法国舰队击沉1艘,重创5艘。这就是切萨皮克海战,虽然它不像约克镇战役那么出名,但可以说,正是这一战决定了约克镇战役的成败,甚至整个美国独立战争的进程。

这场战役英国海军失败,意味着被围困在约克镇的英国陆军,没有办法从海路脱身,只能在数量悬殊的情况下,跟美法联军硬拼。这样,才有了约克镇战役的胜利。可以说,法国海军通过皮萨切克海战掌握制海权,阻断英国陆军的撤退之路,是美国取胜的关键。

好,上面这部分我们说的是法国对美国独立运动的帮助。比起荷兰,法国提供的帮助更直接,他们派出军队直接参战,特别是海军,在战略层面上拉平了美英的差距,正是因为法国海军在切萨皮克海战中的胜利,才为决定性的约克镇战役铺平了道路。

这本书的两个主要故事,到这里就讲完了。但沿着塔奇曼的国际视角,我们还应该向前再做一点延伸,看看荷兰和法国帮助美国独立这件事,给之后的自己和国际局势带来了怎样的影响。

还是先说荷兰,1780年,英国以荷兰支持叛乱为由,正式宣战,第四次英荷战争爆发。这时候荷兰在综合国力上完全没法跟英国匹敌,被英国打败是必然的。1784年,两国停战,这时英国以战争赔款的名义,堂而皇之地赖掉了此前欠荷兰政府和商人的巨额贷款。

至于法国,通过跟英国的协议,收回了在美洲的路易斯安那殖民地,算是报了七年战争的一箭之仇。但更大的麻烦还在后面,在独立战争后期,法国政府已经意识到了,美国人“推翻王权统治”这个政治风向很危险,可能会让本国的人民受到启发,进而效仿。但是这个认识来得太晚了,法国当时处在专制王权统治下,各种弊病比英国要多得多,果然美国革命成功之后,这种示范效应传导回法国,推动了随后法国大革命的爆发。用塔奇曼的话来说,法国国王路易十六出钱出力去支持一种理念,而这种理念最终却要了他的命。

好,这就是这本《第一声礼炮》的主要内容。我们再来回顾一下。

我们攫取了美国独立运动中的两个历史片段,分别是圣尤斯特歇斯岛的“第一声礼炮”,和独立战争的最后一战“约克镇大捷”,来展现这本书对美国革命的另一种解读。

第一个故事里,在美国革命前途未卜的时候,荷兰人率先通过礼炮,对美国政权表示承认,这对美国是一种极大的鼓舞。除此之外,荷兰人还通过走私的方式,支持美洲人的贸易战;通过政治斡旋,影响英国的调军;并且通过殖民地向美国直接提供军需物资。这些对于美国革命的最终胜利,起到了关键的作用。

第二个故事里,正是因为法国海军在切萨皮克海战中的胜利,才使得美国取得了独立运动中决定性的一场胜利——约克镇大捷,为最后的革命成功扫清了道路。

这两个故事体现的,就是本书最大的特点:它把美国独立运动放到更大的国际视野下去呈现,这样我们看到的就不只是那些常见的、对于美国独立先驱们种种光辉事迹的歌颂,而是国际盟友对美国的支持,而这种支持对美国独立运动的成败,其实起了至关重要的作用。这也就是作者所谓的“另一种视角下的美国革命”。

最后,我还想谈一谈塔奇曼的历史观。

塔奇曼说过,对于一个历史写作者来说,“成王败寇”的历史观是非常有诱惑力的,这种观念很容易驱使人去为大人物唱赞歌,为既成事实寻找某些“必然化”的解释。但这样往往就会把历史简化成某种宣传口号,历史写作也会变成根据需要来裁剪事实。而从本书中我们可以看到,塔奇曼克制住了这种诱惑,她摒弃了上述这种大人物视角的写法,独立战争的绝对主角华盛顿,在本书中出场很晚,其他人等像富兰克林、杰斐逊、约翰·亚当斯,更是寥寥几笔带过。正是这种取舍,让我们看到了更宏观视角下的美国革命。而这种着眼于冷门和细节的写法,也更能启发我们思考历史的全貌。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.荷兰放响第一声礼炮,承认美国的主权,并通过走私、提供物资等方式支持美国,对美国革命的胜利起到关键作用。

2.法国海军的支持,使得美国取得了独立运动中决定性的一场胜利——约克镇大捷,为最后的革命成功扫清了道路。

3.本书把美国独立运动放到更大的国际视野下,强调美国独立战争的胜利,离不开国际盟的支持,这也就是作者所谓的“另一种视角下的美国革命”。