《秦汉魏晋史探微》 高新原解读

《秦汉魏晋史探微》| 高新原解读

关于作者

本书作者田余庆先生,曾任北京大学历史系教授,是国务院古籍整理出版规划小组成员。田先生在秦汉魏晋南北朝政治史研究方面有极高的学术成就,代表作有《东晋门阀政治》《拓跋史探》《汉魏晋史探微》等。中国人民大学历史系教授孟宪实曾评价:“田先生治学秦汉魏晋南北朝,是公认最有成绩的历史学家。”

关于本书

本书是田余庆先生自1959年以后的40年间发表的17篇论文的合集,其中比较有代表性的有《秦汉魏晋南北朝人身依附关系的发展》《曹袁之争与世家大族》《孙吴建国的道路》等。全书内容涉及领域非常广,但是可以发现田先生在为本书挑选这些论文时,是有意识的在选择以秦汉魏晋时期人身依附关系发展问题和豪族问题为课题的文章。

核心内容

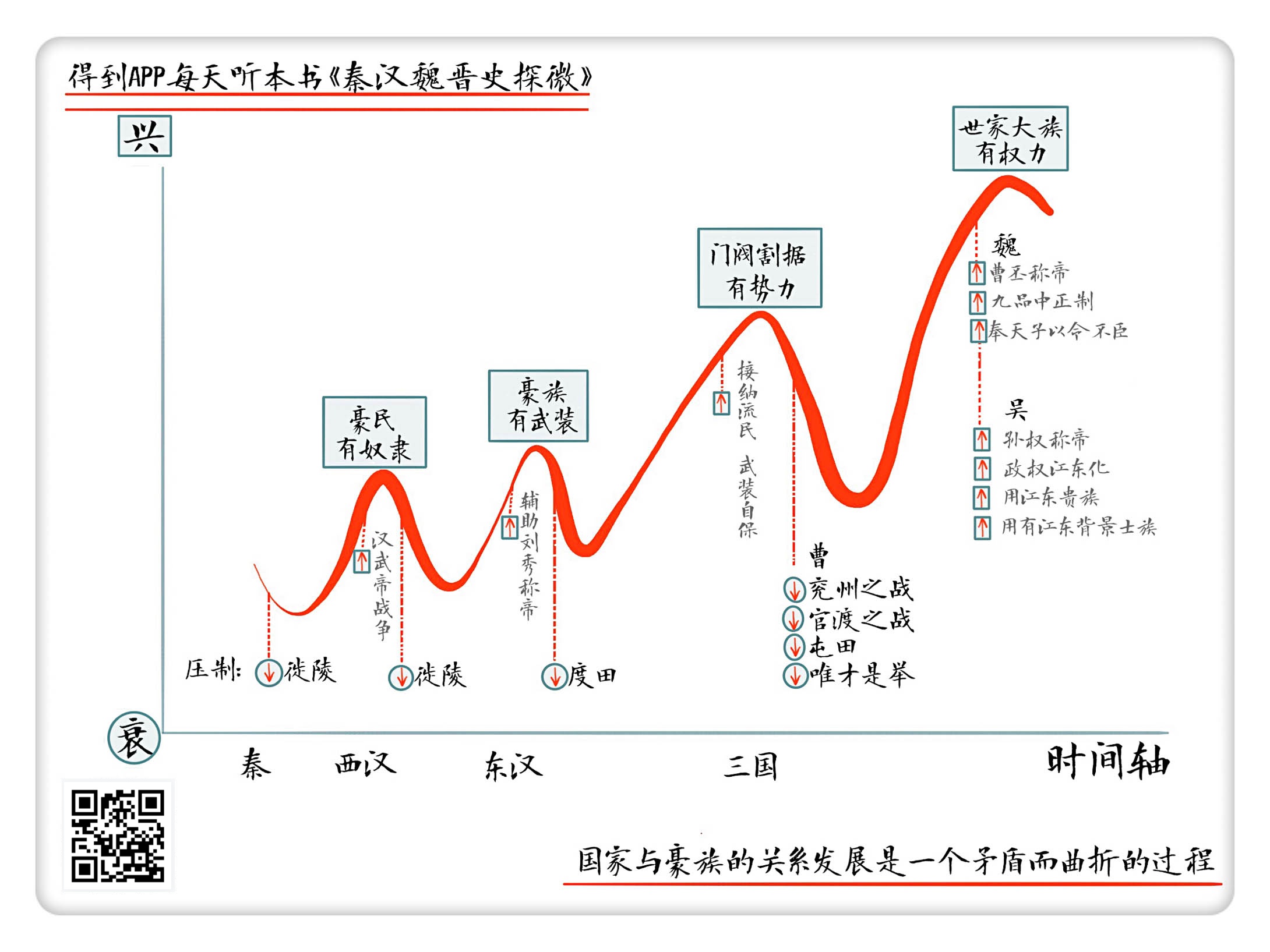

豪族与国家争夺人丁和土地,是国家必须要打击的对象。但是国家虽然可以暂时的抑制豪族增长的趋势,却不能完全消灭这股势力。到了后来豪族开始掌握庞大的经济和政治资源,国家则不得不寻求与豪族进行合作。国家与豪族之间关系的发展是一个矛盾而曲折的过程。

你好,欢迎每天听本书,我是于浩。今天为你解读的是《秦汉魏晋史探微》,本书大概32万字,我会用大约30分钟的时间为你讲述书中的主要内容:秦汉魏晋时期,豪族阶级如何发展壮大,以及他们对当时社会产生了何种影响。

本书作者田余庆先生曾任北京大学历史系教授,是国务院古籍整理出版规划小组成员。田先生在秦汉魏晋南北朝政治史研究方面有极高的学术成就,中国人民大学历史系教授孟宪实曾评价:“田先生治学秦汉魏晋南北朝,是公认最有成绩的历史学家。”我们每天听本书栏目曾经解读过田先生的《东晋门阀政治》一书,你要有兴趣可以去听一下。

说到魏晋南北朝,我们之前还解读过万绳楠先生的《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,在解读那本书时,我们是以士族门阀的兴衰为主线,将三国到晋朝再到南北朝的南朝那段纷乱的历史时期串联了起来。而今天我们要讲的这本《秦汉魏晋史探微》,你可以把它当作《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》那本书的前传,因为本书正好就是以士族门阀的前身,也就是豪族阶级为主要研究对象的。

这本书并不是田余庆先生一气呵成的,而是田先生自1959以后的40年间发表的17篇论文的合集,所以全书内容涉及领域非常广,但是可以发现田先生在为本书挑选这些论文时,是有意识的在选择以秦汉魏晋时期人身依附关系发展问题和豪族问题为课题的文章。但是因为这些论文写作时间跨度太长,所以读者很难抓住一条主线。而在本期音频中,我将以豪族阶级的兴起,以及他们对社会的影响为线索,为你串联起那段庞杂的历史。

本期音频中,我将分三个部分为你解读:一,随着人身依附关系的增强,进而产生的豪族阶级对汉朝产生了怎样的社会影响?二,曹魏政权建立过程中,对世家大族有着怎样的政策转变?三,孙吴政权如何实现江东本土化?

我们先来谈谈第一个话题:随着人身依附关系增强,进而产生的豪族阶级对汉朝产生了怎样的社会影响?

我们知道一个政权能够维持的最先决条件是要有物质基础,也就是要有足够的税收。而秦汉时期的税制是按人头收税。因此秦汉时期国家能掌握的人口越多,能收得的赋税也就越多,而掌握全国各地的人丁户口也就成了国家的头等大事。但是自汉武帝之后,随着国家连年对外征战,造成国家掌握的户口越来越少,就成了当时政府要迫切解决的社会问题。

《汉书》上说,汉武帝从公元前134年开始,对外用兵数十年,天下户口减少一半。你可能会觉得,人口减少是因为当时的人都去打仗,战死沙场了。的确,打仗就会死人,但是汉武帝时期户口的减少还真不完全是因为战争死亡。户口减少的更重要原因是沉重的赋税使得大量小自耕农破产,他们的土地被大地主兼并,他们自己则成了依附大地主的奴婢,而对于依附奴婢政府是没办法掌握他们的户口情况的,这才是天下户口减半的主要原因。

这些依附民与地主之间的依附关系随着历史的推演,是在不断增强的,而这些地主势力也在不断壮大,我们就会发现,史书上开始出现了一个新的词来称呼他们了,那就是“豪民”,也就是我们常说的豪族。虽然在秦朝以前也有人因为各种原因成为大地主的依附,但是当时这种依附关系并不强,史书上也没有出现过“豪民”“豪族”之类的称呼。而到了汉代,尤其是汉武帝以后,“豪族”“豪民”之类的词在史书上出现的频率越来越高,可见在汉朝,豪族问题已经成了一个影响巨大的社会问题。

汉朝的这种依附民与地主之间人身依附关系的发展大体可以分为三个阶段:第一阶段是从汉武帝到汉宣帝时期,这个时期人身依附关系还不是很强,豪族的影响力还很有限,国家可以采用相应的政策来遏制豪族势力的增长。第二阶段是从西汉末期到东汉光武帝初年,这个时期的豪族已经有足够能力来吸附更多的流民,而且他们开始有了自己的武装力量,国家已经很难对他们采取有效的抑制手段。第三阶段是光武帝之后的东汉时期,这时的依附民与地主已经不是简单奴役关系了,相反,这些依附民已经融入到了豪强地主的宗族体系内部,而豪强地主的经营方式已经发展成了田庄模式。

三个阶段总的来说是随着人身依附关系不断增强,国家对于豪族的控制力越来越低,最后只能向豪族势力妥协的方向发展。接下来我们来详细讨论下这三个阶段人身依附关系的发展情况。

汉宣帝以前,也就是第一阶段的人身依附关系发展情况,我们可以从当时的流民问题得到反馈。西汉的流民是非常严重的,汉武帝元封四年,也就是公元前107年,流民数量就已经有200万。我们刚才说小自耕农破产很多会将自己卖给豪族,成为豪族的依附奴婢,但是就算这样还是有许多破产农民成了流民,可见由于当时豪族阶级刚刚兴起,还没有能力吸收这么多的流民。也就是说汉武帝时期的人身依附关系还不是很强,豪族的影响力还很有限。

对于这些刚兴起的豪族阶级,政府如果采取强硬的对策,还是有办法遏制他们势力的扩大的,这种强硬的对策就是徙陵。什么是徙陵呢?其实这种制度起初并不是为了抑制豪族才诞生的。秦汉时期的皇帝都是刚刚继位就为自己修陵墓,陵墓修好之后,周围不能太荒凉,这就要有人来为皇帝守灵。

我们看电视经常会看到某个官员父母死要告假回家为父母守灵三年,你可不要以为给皇帝守灵就几个人在这搭个小屋在里面住三年就完事了。秦汉时期为了给皇帝守灵有时候是要在周围新开发出来一个城镇,整个城镇居民都是皇帝的守灵人。像秦始皇就迁徙了三万人到骊山墓地,汉高祖刘邦也迁徙了十万人到长陵。

刘邦迁徙这十万人,多是先秦时期的旧贵族,而后来证明刘邦这次徙陵有效地遏制了这些旧贵族势力的复苏。所以之后的汉朝皇帝就用徙陵制度来对付豪族。从高祖到宣帝这100年间,一共实行了七次徙陵,而且武帝之后还规定,迁徙之后大宗族必须要分开居住,这就有效打击了豪族势力。

但是我们也不难发现,这种徙陵制度虽然可以打击豪族,却也有两个弊端。第一就是这种制度必须要有一个强势的皇帝和中央政府,否则必然会遭到豪族的反抗。第二就是一次迁徙这么多人,肯定会造成人心不安,引发社会动乱。

所以到了汉元帝之后,皇帝变得不再强势,社会也开始不稳定,徙陵制度也就实行不下去了,西汉政府也从此失去了对豪族势力的有效控制。而随着西汉末年天下大乱,汉朝的人身依附关系也发展到了第二阶段。

战乱势必会使得流民增加,而此时的豪族经过西汉200年的发展,已经有了足够的能力来吸附更多的流民,甚至到了东汉初年,天下恢复和平之后,流民问题反而不再像西汉那样严重了。

而这一阶段的豪族相比于第一阶段也有了更强的影响力,他们已经开始有了自己的武装力量。因为西汉末年的战乱,豪族们有的为了在乱世中自保,有的为了参与到乱世的角逐中,都纷纷发展起了自己的武装,而东汉的开国皇帝光武帝刘秀就是因为得到了这些豪族的支持才能统一天下。

不过豪族力量的增强,也就意味着国家能掌握的人口越来越少,这样中央政府就会逐渐失去对地方的控制力。所以到了东汉,光武帝时期就发生了度田事件。度田就是国家要核查土地,重新统计户口。但是我们刚才说刘秀是因为有了豪族的支持才建立的东汉,那么东汉时期的豪族自然要比西汉更加强势,所以这时候就连统计户口这种事,国家都已经没办法进行了,它遭到了豪强大族的强烈抵抗。尤其是在光武帝刘秀的老家南阳一带,因为南阳的豪族多是功臣和皇亲,所以对于南阳的土地和人口情况,官员连问都不敢问。

不过刘秀也是位强势的皇帝,即便是遭到抵抗他依然要强行推行度田,他还处理了不少推行度田时办事不利的官员。但是在中央政府相对于豪族明显处于弱势的情况下,强行推行这样的政策,必然会引发社会动乱。我们刚才说西汉末年豪族已经有了自己的武装,其实这些武装到了东汉依然还在。

政府要强行度田,那么豪族只能用武力保护自己的利益,结果全国多地都发生了豪族的武装叛乱。面对这样的结果,政府也只能妥协,默认豪族保有自己的佃农和武装。而随着政府的妥协,汉朝的人身依附关系也就发展到了第三个阶段。

这个阶段,因为没有了国家干预,豪族自然会更进一步兼并中小自耕农成为自己的依附。但这时的人身依附关系已经不是简单奴役关系了,相反,这些依附民已经融入到了豪强地主的宗族体系内部,而豪强地主的经营方式已经发展成了田庄模式。田庄主人会给予他的依附民扶持和帮助,依附民也有义务为自己的主人效忠,而且这种帮扶关系是世代维系的,所以经过几代经营之后豪族阶级也就成了我们日后所说的世家大族。

因为世家大族这种以宗族为纽带和依附民的绑定关系,所以这些大族在地方上拥有很强的影响力。东汉时期有这么一句民谣,说汝南太守的任务就是盖个章签个字,真正管事的其实是出身本地大族的范滂。这就是说范滂虽然不是太守,但实际上已经是汝南地区的最高领袖了。而汝南只是当时众多州郡的缩影而已,东汉时期地方大族主导州郡的行政运作已经成了普遍现象,中央政府已经失去了对地方的直接控制能力。而这种情况一直持续到东汉末年,我们看东汉末年群雄割据,这些诸侯很多就是豪强大族出身。

以上就是我们要说的第一个话题:随着人身依附关系增强,进而产生的豪族阶级对汉朝产生了怎样的社会影响?不难发现,两汉时期,随着人身依附关系的增强,政府对豪族的控制力是逐渐下降的,政府虽然可以用行政手段来抑制豪族势力增长的势头,但是却不能改变豪族势力增强的现实。而随着豪族势力的扩张,进而产生的世家大族,他们的影响力并不只局限的两汉时期,在汉末,魏晋之际,他们依然有着举足轻重的社会地位,这也就是我们要讨论的第二个话题:曹魏政权建立过程中,对世家大族有着怎样的政策转变?

曹操统一北方有两场关键战役,一场是兖州之战,一场是官渡之战。兖州之战是曹操起家的战役,曹操平定了兖州才正式有了一个稳定的根据地。而官渡之战则是曹操统一北方的决定性战役,官渡之后,长江以北都被曹操掌握。而这两场关键战役,曹操都不得面对来自世家大族的艰难挑战。

我们先来看下兖州之战。公元194年,曹操要对徐州用兵,结果吕布趁着曹操后方空虚,进攻了曹操的根据地兖州。结果兖州的郡县几乎全部倒戈,曹操手中只剩下三个县。曹操回兵救援,还差点被烧死在濮阳城里。那么是什么原因可以让整个州的郡县集体叛变呢?答案是陈宫与张邈叛变迎敌。

如果你看过《三国演义》,陈宫这个人你应该不陌生,演义中曹操说:“当教我负天下人,休教天下人负我”,就是对陈宫说的,这也让陈宫觉得曹操心术不正,与曹操决裂了。但是正史上可完全不是这样的。陈宫和张邈都是兖州地区的名士,他们与兖州的世家大族有很深的渊源。他们叛变迎敌是因为曹操杀了另一位名士边让,得罪了世家大族。而陈宫和张邈一叛变,就引起了整个兖州地区的大族集体响应。

后来曹操是顶住了各方压力,好不容易才平定叛乱,收复了兖州。此战过后,曹操意识到要巩固自己的阵地,必须要打击那些不愿和自己合作的世家大族,所以我们看曹操后来的政策都带有打击大族的性质。

曹操实行屯田制,这是在和大地主争夺劳动人手;他选拔人才实行唯才是举,就是打破当时世家大族对仕途的垄断;他还为流民提供耕田和农具,防止他们变成豪族的依附奴婢,这些都触碰到了当时大族的核心利益。此后曹操在中原地带站稳脚跟,他与世家大族的一场决战也随之到来了,也就是官渡之战。

袁绍是当时世家大族的代表,袁绍家族世代为官,门生故吏遍及天下,所以官渡之战一打响,当时的世家大族都把宝压在了袁绍身上。袁绍凭借这些政治资源,随时可以调动兖州的大族和曹操周围的割据势力,拉曹操的后腿,曹操在官渡之战时可以说是四面楚歌。不过好在曹操凭借他过人的军事和领导才能,顶住了各方压力,取得了官渡之战的胜利。官渡之战,是曹操在面对世家大族战争中取得的一座里程碑,此战之后北方世家大族对曹操的威胁被基本肃清。

但是你不要以为曹操在这之后还会一直与世家大族对抗下去,东汉时期许多世家大族都与袁绍一样,是世代为官的,他们都以儒学立身,是很尊重王朝正统的。我们知道曹操政治的核心是:“奉天子以令不臣”。而曹操之所以要将天子掌握在手中,就是要争取当时心系汉朝正统的世家大族的支持,比如说荀彧、崔琰这些世族出身的人,都在曹操阵营中起着举足轻重的作用。这也就表明曹操早就已经认识到如果不启用这些出身大族的名士,就不能让自己的势力进一步扩大,换句话说,其实曹操在这时就已经承认了世家大族的社会影响力和政治地位。

而曹操晚年他要为他的政治生涯迈出最后一步,也就是进魏公、封魏王,他也就不得不去争取这些世家大族的支持。所以我们就发现,他晚年的执政方针开始向这些世家大族的政治诉求靠拢。而曹操死后,曹丕继位,为了代汉称帝,就不得不再进一步向世家大族妥协,九品中正制也就应运而生。所谓九品中正制,就是朝廷向地方派中正官,为当地人评定等级,等级高的可以做高官,等级低的只能做小官,而世家大族子弟多半都会被评定为较高的等级。这也就是我们常说的“上品无寒门,下品无士族”。此后这种官员选拔制度持续了近四百年,直到南北朝结束。

曹操虽然可以用武力手段使得世家大族暂时屈服,但是他最后还是不得不向时代主流低头,世家大族在汉朝已经经历了400年的发展,这400年积累的影响力,不是曹操一个人能对抗的。当曹魏政权在政治上要迈出最后一步时,就不得不承认世家大族在当时的社会地位。所以田余庆先生在书中感叹到:“不是曹操创造了历史,而是历史创造了曹操”。以上就是我们要讨论的第二个话题:曹魏政权建立过程中,对世家大族有着怎样的政策转变?

其实三国时期面对世家大族挑战的并非曹操一人,在江东的孙权,也与曹操面临着类似的问题,而且东吴政权也和曹魏政权一样,对世家大族经历着由对抗到合作的转变过程。这就是我们要讨论的第三个话题:孙吴政权如何实现江东本土化?

我们知道东吴政权是由孙权的哥哥孙策建立的,但是孙策并不是在江东起家的,他起初是袁术的部下。袁术我们知道,三国时候第一个敢冒天下之大不韪称帝的人就是他,所以袁术在天下人看来就是头号逆臣贼子。也因此孙策刚到江东时,很不受欢迎,他们都把孙策当成袁术派来的入侵者。

而孙策在江东的起步和曹操在兖州时候也有点像,我们刚才讲到曹操杀了兖州名士边让,引得整个兖州造反,孙策刚来江东时,也有一个很重要的人因他而死,这个人叫陆康。孙策奉袁术的命令进攻庐江城,陆康率陆家子弟坚守。陆氏宗族一百多人在战争中牺牲,陆康也在庐江陷落后病逝。

陆氏在江东可是举足轻重的世家大族,孙策杀了陆氏子弟,也就意味着他将站在整个江东大族的对立面。所以孙策政权建立之初,丝毫没有得到本地大族的支持,孙策也因为他杀了另一位名士许贡,引来了杀身之锅。

孙权继位后,开始对江东大族采取笼络政策,但是因为有了孙策的黑历史,所以这些大族对孙权并不买账。既然得不到江东大族的支持,孙权就将目光投向了另一股政治力量,那就是为了躲避战乱,从北方迁徙过来的北方士人集团。

北方士人在江东本就没有根基,属于流亡士人,现在孙权摆出求贤若渴的姿态,他们也就纷纷进入了孙权的将军幕府,日后活跃在东吴政坛的鲁肃、诸葛瑾、严畯,这些人都是这个时候进入孙权阵营的。而就在孙权吸收北方流亡士人的时候,一个有意思的现象出现了,那就是江东豪族也开始为了提高自己的名誉,收留这些流亡过来的宾客。这不但稍微缓解了孙吴政权和江东大族的矛盾,也扩大了孙权的执政基础。

但是不要以为有了北方士人的支持孙权就可以高枕无忧了,因为表面的安稳并不能掩盖孙吴政权是一个外来政权,在江东并无根基的事实。我们从东吴上游军事统帅更替就能发现孙吴政权的困境在哪了。

鲁肃死后,我们知道孙权任命吕蒙为统帅,其实孙权起初要立的人并不是吕蒙,而是严畯。严畯是淮泗人,淮泗是孙策来江东之前起家的地方。但是严畯是个书生,根本没什么军事才能。孙权要用他就是看中了他的淮泗背景,但是这么重要的位置根本不可能交给一介书生,权衡再三这才选中的吕蒙。吕蒙是生在淮泗,长在江东,是个兼具淮泗和江东背景的人。但是吕蒙也有问题,那就是他没有文化基础。不过好在在孙权的开导下,吕蒙开始发奋读书,并且取得了长足的进步,这才弥补了这方面的不足。书生严畯,没文化基础的吕蒙,可见鲁肃死后想要找一个有淮泗背景的统帅,已经很困难了。这也给孙权敲响了警钟,政权的江东化已经刻不容缓了。

但是孙策是有屠杀江东士族的黑历史的,要让江东士人全心全意支持自己并不容易。起初加入孙权集团的江东士人都与孙权貌合神离,他们经常批判孙权的统治方针,当面顶撞孙权,丝毫不给孙权留颜面。出身会稽郡大族的虞翻,在孙权称王的庆功宴上当众耍酒疯,搞得孙权非常难看,孙权拔剑要杀他,被人拦了下来。当时孙权气愤的说:“曹操能杀孔融,我连杀个虞翻都不行么?”孔融是孔子的后人,是名满天下的士人,他因为批判曹操被杀了。虞翻也顶撞孙权,孙权却不能像曹操那样杀了他,因为孙权知道他必须要团结江东士族,不能重蹈孙策的覆辙。

但是从虞翻的例子我们也能看出,江东士人是不情愿和孙权合作的,孙权必须想办法打开一个突破口才行,而这个突破口就是陆逊。陆逊和开始我们提到的那个陆康是同族,但是陆逊并不是陆家的嫡嗣,只是旁支。他可以登上政坛,并不是依托家族背景,而是凭借自己的军功一步一步爬上去的。因此陆逊既有江东大族的背景,又不像其他出身大族的士人那样桀骜不驯,再加上陆逊本人又是一个将帅之才,这也就给了孙权一个千载难逢的机会。于是吕蒙死后,孙权任命陆逊为上游军队统帅,这不但缓解了东吴淮泗集团缺乏将帅的困境,也让江东大族看到了孙权要与他们合作的决心。

武官最高统帅已经江东化,接下来就该文官了。孙权称王后就要立丞相,满朝文武毫无悬念的都推举张昭为相,张昭是北方流亡士人的代表,在东吴的政治地位与周瑜一样。张昭得到推崇肯定与他的政治地位有关,但另一方面,也能看出淮泗集团并不希望自己被边缘化,他们要借助张昭来表达自己的政治诉求。但是孙权并没有立张昭为相,而是立了孙邵。孙邵也是北方士人,他早年跟随刘繇来到江东,而刘繇曾经担任过扬州牧,就是江东的最高行政长官,同时刘繇又是汉室宗亲。

很明显,孙权立孙邵有两个方面用意:第一是看中他的北方士人身份,来安抚淮泗集团;第二他看中的是孙邵曾是刘繇的旧部,以此来表达孙吴政权是对刘繇政权甚至是东汉政权的继承关系,这也有助于拉拢江东本地士人。而孙邵死后,孙权就将丞相的位置交到了出身江东大族的顾雍手中。顾氏在江东是与陆氏起名的世家大族,顾雍成为丞相则标志着东吴政权江东化即将完成。

武有陆逊,文有顾雍,此后东吴政权的全面江东化自然也就成了顺理成章的事。当孙吴政权江东本土化完成的时候,孙权也到了建号称帝的时候了,这一年是公元229年。三国之中,孙权称帝最晚,也正因为孙权在做内部力量的调整,只有江东本土化完成,孙吴政权的根基才算真正稳固。

好了,以上就是我就《秦汉魏晋史探微》这本书,与你分享的内容,我们总结一下。

首先我们讨论了:随着人身依附关系增强,进而产生的豪族阶级对汉朝产生了怎样的社会影响?我们知道了汉朝人身依附关系发展大体可以分为三个阶段。

第一阶段是从汉武帝时期到汉宣帝时期,这个时期人身依附关系还不是很强,豪族的影响力还很有限。国家还可以用徙陵等政策来加以遏制豪族势力的增长。第二阶段是从西汉末期到东汉光武帝初年,这个时期的豪族已经有足够能力来吸附更多的流民,而且他们已经有了自己的武装力量,国家已经很难对他们采取有效的抑制手段。第三阶段是光武帝之后的东汉时期,这时的依附民与地主已经不是简单奴役关系了,相反,这些依附民已经融入到了豪强地主的宗族体系内部,而豪强地主的经营方式已经发展成了田庄模式。豪族阶级也因为世代经营变成了世家大族,他们已经可以主导州郡的行政运作。两汉时期,随着人身依附关系的增强,政府对豪族的控制力是逐渐下降的,政府虽然可以用行政手段来抑制豪族势力增长的势头,但是却不能改变豪族势力增长的现实。

之后我们讨论了:曹魏政权建立过程中,对世家大族有着怎样的政策转变?曹操起初采取的是与世家大族对抗的政策,兖州之战与官渡之战都是他与世家大族之间爆发的战争。但是曹操在与世家大族对抗的同时,又不得不去借助世家大族的力量。他“奉天子以令不臣”就是要吸引世家大族进入自己的阵营。而曹操晚年为了封王,他的儿子曹丕为了称帝,都必须要得到世家大族的支持,也因此,曹操晚年之后,曹魏政权的执政方针就开始向这些世家大族的政治诉求靠拢。

最后我们讨论了:孙吴政权如何实现江东本土化?孙策在入主江东时,因为屠杀江东的世家大族使得孙吴政权在当地很难得到支持。所以孙权继位后大量启用北方流亡士人,但是这也使得日后孙吴政权的发展陷入了瓶颈,尤其是上游军事统帅在集团内部已经很难找到合适人选的情况下,就不得不从江东士族中选拔人才。而陆逊的出现正好为孙权打开了与江东大族合作的突破口,此后丞相的位置又经过孙邵的过渡交到了江东士人顾雍的手中。陆家、顾家在孙吴政权出将入相,此后东吴政权的江东本地化也就水到渠成了,而完成了政权江东化,孙吴的根基才算真正稳固。

其实不难发现,无论是汉朝皇帝、还是曹操、孙权这些乱世枭雄,他们在处理豪族问题时,都有一个由对抗转向妥协过程。豪族与国家争夺人丁和土地,是国家必须要打击的对象。但是国家虽然可以暂时的抑制豪族增长的趋势,却不能完全消灭这股势力。到了后来豪族开始掌握的庞大的经济和政治资源,国家则不得不寻去与豪族进行合作。国家与豪族之间关系的发展是一个矛盾而曲折的过程,而这个发展过程在魏晋之后还要一直持续下去。

撰稿:高新原脑图:摩西转述:于浩