《知识分子》 邓一丁解读

《知识分子》| 邓一丁解读

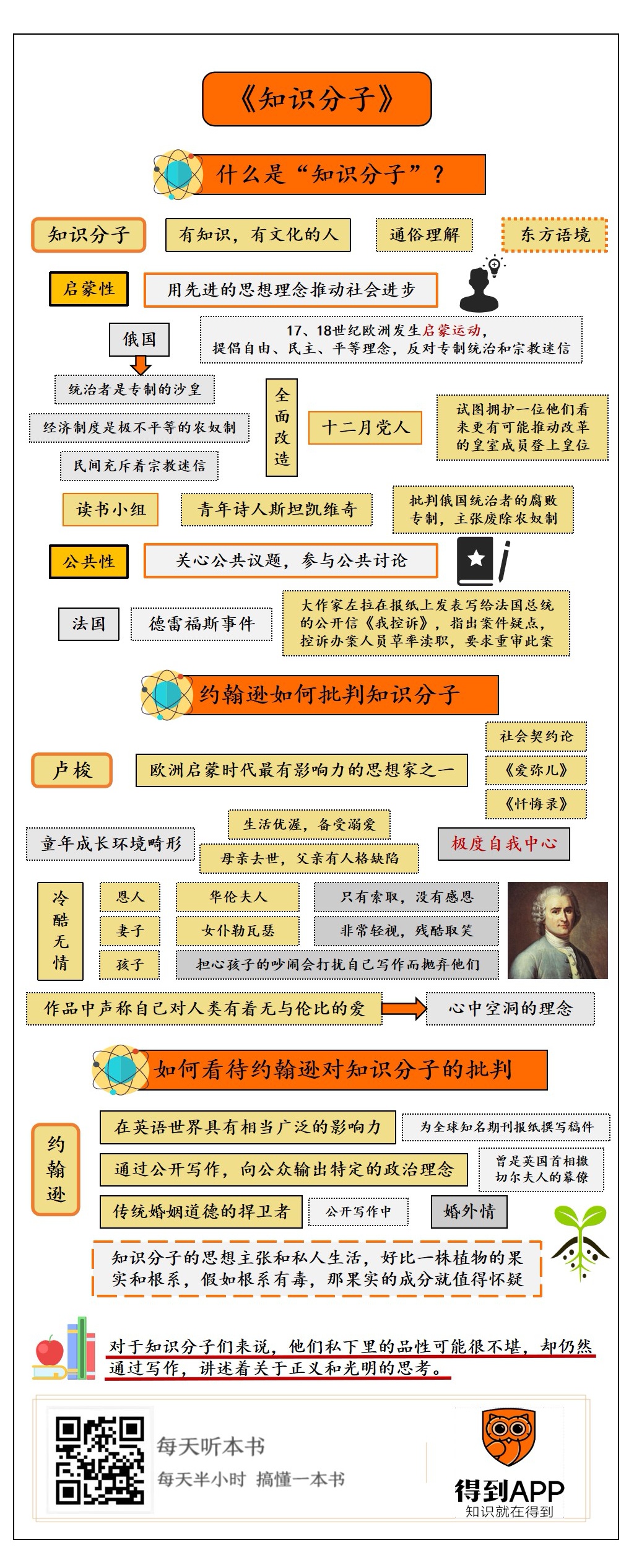

关于作者

保罗·约翰逊,英国著名历史学家,英语世界颇具影响力的报人,曾长期在英国政治期刊《新政治家》担任写手和编辑,也曾为《每日邮报》《纽约时报》《华尔街日报》等全球知名的报纸撰写稿件。他一生出版有四十多部政治、历史类的著作,还曾是英国首相撒切尔夫人忠实的幕僚。

关于本书

本书作者通过大量珍贵的史料,还原了十几位著名的西方知识分子的私人生活,对知识分子群体的道德品质提出了尖锐的批判。本书提醒读者,不要盲目崇拜知识分子,应对知识分子的言论保持警惕和清醒的判断力。

核心内容

解读会通过讲解两段欧洲历史,带你了解西方语境下的知识分子概念,并通过详细介绍书中批判的最典型人物,卢梭,说明原书对知识分子提出的具体批判。解读还补充了原书作者的关键信息,帮助你以更加平和中立的视角看待知识分子群体和他们的作品。

你好!欢迎每天听本书,我是邓一丁。今天我要为你解读的这本书是《知识分子》。

这本书讲述了十几位著名知识分子的私人生活。都有谁呢?有美国的大作家海明威、俄国文豪托尔斯泰、启蒙思想家卢梭、英国诗人雪莱、剧作家易卜生、哲人罗素,等等,个个都是西方知识界响当当的大人物。

为什么要去了解这些知识分子的私人生活呢?这倒不是因为作者对名人的八卦有什么特别的兴趣。这本书的作者是英国历史学家保罗·约翰逊。在他看来,知识分子的思想脱胎于他们的人生经历。思想和私人生活之间的关系,就好比一株植物的根系和果实。果实的外表可能光鲜亮丽,但它内部蕴含的成分却是由根系决定的。假如根系有毒,那它结出的果实,就可能含有危险的成分。按照约翰逊的这套逻辑,既然这些大知识分子的思想果实都有着广泛的影响,那调查一下他们的私人生活也就很有必要了。

那约翰逊调查这些人的私人生活,都有什么发现呢?他发现,这些人总体上都私德败坏。他们大多极端地自我中心,对身边的人表现得冷酷无情。除此之外,他们还爱慕虚荣,贪财好色,撒谎成性,崇尚暴力。在《知识分子》这本书里,约翰逊将这些大知识分子私人生活中的污点公之于众,还对知识分子这个群体提出了尖锐的批评。他警告人们,不要把知识分子当作偶像来崇拜,要警惕他们的言论,因为他们提出的很多诱人的思想,都是毒树上的果实。

约翰逊的批判公正吗?我们又该如何看待知识分子这个群体和他们的作品呢?接下来,我就分三个部分来为你解读这本书。在第一部分,我们先来搞清楚“知识分子”这个概念,明确约翰逊批判的对象。在第二部分,我挑一个最有代表性的例子,卢梭,来为你具体讲讲,约翰逊是如何批判这些知识分子的。在第三部分,我带你跳出书外,认识一下这本书的作者约翰逊,再来反思一下,我们应当如何看待他对知识分子提出的批判。

好,接下来,我们就进入第一部分。我们先来搞清楚,约翰逊口中的“知识分子”指的是一群什么样的人。

知识分子,不就是有知识,有文化的人吗?这是我们今天的中国人对“知识分子”这个词比较通俗的一种理解。不过,约翰逊是个英国人,在他所处的西方语境下,“知识分子”这个词要比现代汉语里的多出两层意思,一层是启蒙性,一层是公共性。西方的经典辞书,在解释“知识分子”这个概念的时候,通常都会追溯到俄国和法国的两段历史,这两段历史刚好分别体现了知识分子的启蒙性和公共性。接下来,我们就来简单地回顾一下这两段历史,了解一下西方人说的“知识分子”到底是什么意思。

我们先来说说俄国。

我们都知道,在17、18世纪,欧洲发生了著名的启蒙运动。在英国、法国、德国这些西欧国家,出现了一批思想家,他们倡导自由、民主、平等的理念,反对专制统治和宗教迷信。这些启蒙运动中提出来的思想主张,在19世纪上半叶逐渐传到了俄国。不过,那时候的俄国,几乎完全是启蒙思想的反面:统治者是专制的沙皇,经济制度是极不平等的农奴制,民间还充斥着宗教迷信。那些接受了启蒙思想的俄国人用新的眼光打量自己的祖国,他们当然对俄国的现实非常不满。

在这些受到启蒙思想影响的俄国人里,有一群青年军官。为了全面改造俄国,他们在1825年12月老沙皇驾崩之际发动了一场起义,试图拥护一位在他们看来更有可能推动改革的皇室成员登上皇位。虽然这场起义很快就被镇压了,但是这群军官的勇敢行动鼓舞了许多渴望改革的俄国人。因为起义发生在12月,后人在回顾这段历史的时候,就把这群军官称为“十二月党人”。

在十二月党人起义之后,新登基的沙皇尼古拉一世意识到,来自西欧的启蒙思想已经威胁到了沙皇制度的合法性。他决定加强思想控制,禁止俄国的大学举办介绍启蒙思想的讲座。不过,沙皇政府的压制并不能根除启蒙思想在俄国的影响。一些学生自发地组成学习小组,秘密地研究西欧的文学和哲学。这其中影响最深远的,是青年诗人斯坦凯维奇组织的读书小组。从这个小组中,走出了许多影响俄国历史的杰出人物,包括大作家屠格涅夫、文学批评家别林斯基、革命者巴枯宁。他们继承了十二月党人的遗志,以西欧的启蒙思想为基础,批判俄国统治者的腐败、专制;他们同情劳苦的民众,主张废除农奴制。在1860年代,俄语中出现了一个新词,把这些有知识、有文化、批判现实、呼唤改革的人称为“知识分子”。

这个时期的俄国知识分子体现了知识分子的启蒙性。这里的“启蒙性”,你可以简单地理解为,以先进的思想取代落后的思想,破除迷信和蒙昧。这些知识分子相信,他们眼前的社会亟须改变,而他们掌握的思想是先进的,他们有责任引领民众走出落后的现状,走向一个更加光明和理性的未来。

我们再来说说法国。

法国的“知识分子”概念,起源于著名的德雷福斯事件。19世纪末,法国陆军里有位军官名叫德雷福斯。1894年10月15日,法国军方突然逮捕了德雷福斯,指控他是德国人安插在法军内部的间谍。虽然法国军方并没有掌握充足的证据,他们还是一口咬定德雷福斯犯了叛国罪,将他革除军衔,投进了大牢。

其实,德雷福斯并不是什么间谍,但这个案子涉及军方高层的黑幕,所以不管德雷福斯怎么抗辩,军方始终维持原判。其实,这也是因为德雷福斯好欺负。德雷福斯是个犹太人,在当时的法国属于倍受歧视的少数族裔。一个犹太人做了间谍,在很多人看来是顺理成章的事。德雷福斯入狱一年后,法军的重要情报仍然时常泄露。法国的情报人员也开始意识到,他们抓错人了,真正的间谍另有其人。但是即便在这种情况下,军方仍然不打算重审德雷福斯的案子。

案子就这样拖到了1898年,德雷福斯已经在大牢里蹲了将近三年时间。法国的大作家左拉研究了案情,认为事情有蹊跷。他决心要为德雷福斯讨个公道。1898年1月13日,左拉在报纸上发表了一封写给法国总统的公开信,标题是《我控诉》。在这封信里,左拉指出了德雷福斯案的种种疑点,控诉办案人员草率渎职,要求重审此案。在左拉的号召下,法国的许多作家、学者、艺术家们纷纷跟进,联名为德雷福斯辩护。在他们的推动下,案子迎来了转机。1899年,在多方妥协之下,德雷福斯重获自由。1906年,法国最高法院重审了这个案子,宣判德雷福斯无罪。

正义终于得到了伸张,但左拉这帮站出来维护正义的人却遭到了迫害。1898年7月,官方以诽谤罪判处左拉监禁一年,罚金三千法郎。为了抗议这个不公的判决,左拉逃往英国,一年后才回到法国。他在1902年逝世,生前无缘见证德雷福斯被平反的那一天。

在这段时间里,法国社会上开始有人将左拉他们这群人称为“知识分子”。这个词在当时并不是一个好词。它字面上的意思是“聪明人”。这是左拉这群人的敌对者说的反话,中文里最接近的翻译大概是:“就你聪明”,“瞧把你给能的”。不过在后来,越来越多的人认可了左拉他们的行为,“知识分子”也就从一个挖苦人的词变成了褒义词。

法国的“知识分子”概念体现了知识分子的公共性。所谓的“公共性”,指的是像左拉他们这样,关心公共议题,能够在复杂的舆论环境中保持清醒的判断,并且敢于站出来为蒙受不公的人主持公道。这样的知识分子不是守着自己的书斋,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。他们必须要走到书斋外面来,踏进社会,在公共讨论中发出自己的声音。

好,到这里,我们通过两段历史,了解了西方语境下的知识分子的两个特性:启蒙性和公共性。简单来说,启蒙性指的是,知识分子要用先进的思想理念推动社会进步;公共性指的是,知识分子要关心公共议题,参与公共讨论。这两项特性在西方的“知识分子”概念中一般是不可缺少的。在西方人看来,一个知识分子不仅要有知识、有文化,还必须要用他的思想引导人们的公共生活。

了解了西方语境下的“知识分子”概念,我们回到约翰逊的这本批判知识分子的书。知识分子真的能担当引领社会走向进步的重任吗?约翰逊认为,这一点非常值得怀疑。因为根据他的调查,那些在公共场合说了很多漂亮话的大知识分子,往往是说一套,做一套。他们私底下的品行几乎完全是他们公开宣扬的那些道德主张的反面。

这些知识分子到底犯了什么错,会受到约翰逊这么严厉的指责呢?我们就挑他们中间最典型的一个,我们来说说卢梭。

卢梭是欧洲启蒙时代最有影响力的思想家之一。你可能了解他最著名的政治理论“社会契约论”,或者是读过他的名作《爱弥儿》和《忏悔录》。卢梭的一生完全符合知识分子的启蒙性和公共性两大标准,他通过公开的写作,宣扬原创的政治和教育理论。他声称自己对人类有着无与伦比的爱。他还相信自己拥有超人的天赋和领悟力,能够为全人类带来福祉。在卢梭去世后,法国国民议会决定把他的遗骨迁进先贤祠,仪式的主持人宣称:“我们在道德、风俗、法律、情感和习惯方面有益于健康的改善应归功于卢梭。”可见卢梭对后世的影响有多么广泛。

如果只看卢梭的作品和后人对他的主流评价,你可能会相信卢梭就像他自己宣称的那样,是一位热爱人类的伟大先知。不过,先别忙,了解一下卢梭的私人生活,你对他的认识可能大为改观。

1712年,卢梭生在瑞士的日内瓦。他的家庭条件不错,但是母亲在他出生不久后就去世了。因为卢梭长得很像母亲,父亲对他非常溺爱。但是卢梭的父亲性格很古怪,他有时温和可亲,有时又会变得暴戾、专制,常常惹是生非。卢梭6岁那年,父亲把卢梭的哥哥送进了管教所,从那以后,卢梭就是家里唯一的孩子。没过几年,他的父亲也去世了。

卢梭童年的成长环境是畸形的,一方面,他生活优渥,备受溺爱;另一方面,因为失去了母亲,父亲又有人格缺陷,卢梭有着强烈的被剥夺感。这两方面因素塑造了卢梭的性格,他长成了一个极度自我中心的人。卢梭非常自大,他相信自己天性纯良,没有丝毫卑劣的情感。与此同时,他又相信自己是全世界最可怜的人,世上所有人的不幸,都比不上他遭受的苦难。

因为这种极端的自我中心,卢梭对身边的人表现得冷酷无情,哪怕是那些给过他最多善意,和他最亲近的人。父亲去世后,15岁的卢梭离开了日内瓦。一位富有的法国贵妇人,华伦夫人收养了他。华伦夫人对卢梭非常慷慨,卢梭在她家里一直住到了30岁。在这十几年间,卢梭和华伦夫人甚至保持过一段情人关系。卢梭独自外出漫游时,曾经四次陷入了财务危机,都是靠华伦夫人出手相救,才渡过难关。照理来说,华伦夫人对卢梭,可以称得上是恩重如山了。可是当华伦夫人晚年花光了财产,陷入了贫病交加的窘境时,卢梭却没有为华伦夫人提供过丝毫帮助。那时候的卢梭已经获得了法国文坛的认可,成了贵族沙龙里的常客,吃穿不愁;华伦夫人却在病榻上凄凉地死去,死因很可能是营养不良。

卢梭就是这样对待养育他的恩人的。他又是如何对待自己的家人的呢?卢梭33岁那年遇到了小他十岁的女仆勒瓦瑟。从那时起,勒瓦瑟成了卢梭的情妇,直到卢梭66岁去世。对这个陪伴自己度过后半生的女人,卢梭是什么态度呢?他说自己“从未对她感到一点点爱意。我用她满足肉体的需要,这纯粹是一种性关系,这种需要同她本人毫无关系”。他还写道:“我曾经对她说过,我不会和她分手,也永远不会娶她。”因为勒瓦瑟是个女仆,没有什么文化,卢梭对她非常轻视。他不带勒瓦瑟出门,请客吃饭时,也不让勒瓦瑟入座,甚至当着客人的面残酷地取笑勒瓦瑟。

卢梭就是这样对待他事实上的妻子的。那对自己的亲生骨肉,卢梭又是什么态度呢?勒瓦瑟为卢梭生下了五个孩子,孩子一出生,卢梭就把他们送进了孤儿院。他不给孩子们取名字,也不记得他们的生日,从送进孤儿院的那一刻起,他就不再关心孩子们的死活了。在当时法国的孤儿院里,三分之二的孩子都活不到周岁,只有百分之五能够活到成年。但是即便幸运地活到了成年,他们中的绝大多数也只能成为乞丐和流浪汉。卢梭就这样不负责任地把五个孩子带到了残酷的人世间。那他这样做的理由是什么呢?他为自己辩解道:孩子是“一件很麻烦的事”,“当房间里充满了家庭的烦恼和孩子的吵闹时,我的心灵如何能得到我的工作所必需的宁静呢?”原来,大作家卢梭抛弃孩子的理由,仅仅是因为他担心孩子的吵闹会打扰到他的写作。

在约翰逊看来,卢梭本人就是一个没有长大的孩子。他的心理状态始终停留在毫无责任意识的幼稚阶段。华伦夫人和勒瓦瑟,算得上是卢梭一生中最亲近的两个人。卢梭把她们看作母亲和保姆,对她们只有索取,没有感恩。对这样一个人来说,养育孩子当然是更加难以想象的,毕竟,为人父母需要不求回报地付出极大的心血,而终其一生,卢梭都没有学会关爱他人。讽刺的是,卢梭在他的作品里,总是声称自己对人类有着无与伦比的爱,但他不爱恩人,不爱伴侣,甚至不爱自己的亲生骨肉。卢梭爱的人类究竟是什么呢?恐怕也只有他心中那个空洞的理念吧。

除了卢梭,约翰逊的这本书还提到了很多著名的知识分子。他无情地揭露了这些人在私人生活中的种种过失。当然,约翰逊写这本书的用意并不只是停留在道德批判的层面上,毕竟,距离这些人的时代已经过去一两百年了,仅仅是指责他们生前犯下的错误,恐怕也没有什么意义。更重要的是,约翰逊想要提醒读者,既然这些人的品行如此恶劣,那对他们的思想主张,我们就应该保持警惕。在约翰逊看来,“作为导师,或是作为榜样,知识分子并不比古代的巫医或牧师更聪明、更值得尊重”。而且,因为知识分子拥有左右社会舆论的能力,他们的思想就可能产生更大的破坏力。在最危险的情况下,知识分子的极端理论还可能导致灾难性的政治运动,因此,务必要把他们和权力的杠杆隔离开来。

约翰逊的警告,听起来很有几分道理。不过,按照启蒙性和公共性这两个标准,约翰逊本人其实也算得上是一个知识分子。他出生于1928年,毕业于牛津大学,此后长期在英国著名的政治期刊《新政治家》担任写手和编辑。他也为英国的《每日邮报》《每日电讯报》,美国的《纽约时报》《华尔街日报》《福布斯杂志》等全球知名的期刊报纸撰写过稿件。作为一个报人,约翰逊在英语世界具有相当广泛的影响力。除此之外,他还是一个高产的作家。约翰逊这一生出版了四十多本著作,内容主要是关于政治和历史。和他批判的知识分子们一样,约翰逊的本职工作就是通过公开的写作,向公众输出特定的政治理念。作为一个知识分子,他也没有按照自己的主张远离权力的杠杆,而是主动接近权力中心。在1980年代,约翰逊曾经是英国首相撒切尔夫人忠实的幕僚。

既然约翰逊主张通过考察知识分子的私人生活来评判他们的言论是否可信,那他自己的私人生活是否禁得起考察呢?带着这样的好奇,我翻阅了一些关于约翰逊的报道。

在公开的写作中,约翰逊一直是传统婚姻道德的捍卫者。他和妻子从1958年结婚以来,一直相守至今。在《知识分子》这本书里,他经常批判知识分子们在两性关系上轻率薄情。不过在1998年,69岁的约翰逊也因为婚外情的丑闻被推到了舆论的风口浪尖上。一位女记者爆料,自己和约翰逊保持了十一年的地下恋情。她之所以要向公众披露此事,是因为他们二人的关系破裂了。这并不是因为约翰逊决心忠于他的结发妻子,而是他已经找到了另一位新欢。这位女记者声称,一听到约翰逊维护传统婚姻道德的那些冠冕堂皇的话,她就感到“恶心”。

在随后的报道中,约翰逊承认了他的这段婚外情。不过,他认错的态度似乎并不十分诚恳。在《每日电讯报》2010年的专访中,约翰逊轻描淡写地回顾了这场风波,他说:“如果你有了名气,这类事就很可能会发生。你只能将它抛在脑后。这就是莎士比亚说的‘过去时光里的幽暗深渊’。”

如果按照约翰逊在《知识分子》这本书里的标准,他对自己似乎也太过宽容了些。我们回到约翰逊这本书最核心的论点:知识分子的思想主张和私人生活,好比一株植物的果实和根系,假如根系有毒,那果实的成分就值得怀疑。按照约翰逊的这套逻辑,我们又该如何看待约翰逊本人的作品呢?假如他在私人生活里也是个表里不一的人,他对知识分子的批评又有多少可信的成分呢?

我倒不打算对约翰逊和其他的知识分子们过分苛刻。我想,关于他们言论和品行的不一致,或许还有另外一种理解方式。

当我们看到一个人的人生过得很失败,甚至是很卑劣的时候,我们其实仍然无法断定,他已经放弃了挣扎。对于知识分子们来说,他们私下里的品行可能很不堪,却仍然通过写作,讲述着关于正义和光明的思考,这可能恰恰是因为,写作是他们挣扎的唯一手段。性格的缺陷、不幸的遭遇、金钱、权力、世人的崇拜,都可能让他们深陷在不道德的泥沼中。我们不必去原谅他们曾经犯下的错误。但在作品里,他们仍然可能对美好的事物满怀期待。这些作品就好像黑暗的地下凝结出来的水晶一样,是他们在这劣迹斑斑的一生中,留给这世界唯一美好的事物。

撰稿、讲述:邓一丁脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

西方语境下的“知识分子”概念,比现代汉语里多出了启蒙性和公共性两层含义。

-

号称热爱人类的启蒙思想家卢梭,在私人生活中却对身边的人冷酷无情,只爱他心中关于人类的虚空的理念。

-

约翰逊认为,知识分子的思想脱胎于他们的私人生活,二者之间的关系如同一株植物的根系和果实,不可以分开来看待。