《生肖奇谭》 朱步冲解读

《生肖奇谭》| 朱步冲解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,今天我要为你讲述的书,是日本自然博物学家南方熊楠的《生肖奇谭》。

相信大家都注意到了,这本书上线的时候,恰逢咱们中国人一年中最为隆重的节日:春节。在中国传统民俗中,作为一年的开始,大家除了阖家团聚之外,也有许多祈福祝愿的活动,比如守岁、贴窗花、逛灯会庙会等等,而十二生肖动物元素,更是在其中屡见不鲜。

十二生肖,是中国传统民俗文化中的重要组成部分,虽然家喻户晓,但说到它诞生与演化的起源和过程,相信许多人其实并不熟悉。

十二生肖,也称为十二属相,就是以十二种各不相同的动物来标记,计算时间。生,指的是每种动物代表的固定时间,肖就是动物的外形。这个讲究的背后,是一整套我国古代形成的自然哲学理论,最终目的是形成一套通用的底层逻辑,来指导人类认识、改变自然的活动。同时,为了达成这些目的,古人还搞出了一整套的仪式,比如占卜、预测、相面等等。在古代,这一套理论与实践方案,被统称为数术方技。所以说,十二生肖的功能,基本与来自西方的十二星座理论相似。根据可考据的文献,成熟的十二属相排序与相关的占卜计时理论,在战国时代就已经出现。

本书作者南方熊楠,是近代日本知识界一个大名鼎鼎的人物,他生于1867年,死于1941年。与他同时代的日本著名民俗学者柳田国男,评价南方熊楠,是“突破日本人潜力极限之人”。南方熊楠自小就酷爱自然,兴趣广博,曾考入日本东京帝国大学,随后又留学美国,精通英、法、德、意等多国语言,虽然主业是植物学,但在博物学、历史学、文化人类学等方面也颇有建树;有趣的是,南方熊楠以浪客豪侠自居,对学位、教职乃至社会名誉等毫不在意,统统视为身外之物,并把寻求知识当做纯粹的乐趣,同时积极投身环境保护社会活动,呼吁以科学知识武装日本国民,开启民智,促进社会进步。今天这本我为你推荐的《生肖奇谭》,就是由南方熊楠在日本著名杂志刊物《太阳》上发表的系列专栏,结集而成:这个专栏以中国生肖崇拜为切入点,漫谈与生肖动物有关的科学知识、文化意义,以及相关传说,一共连载了十年之久,深受当时读者欢迎与喜爱。

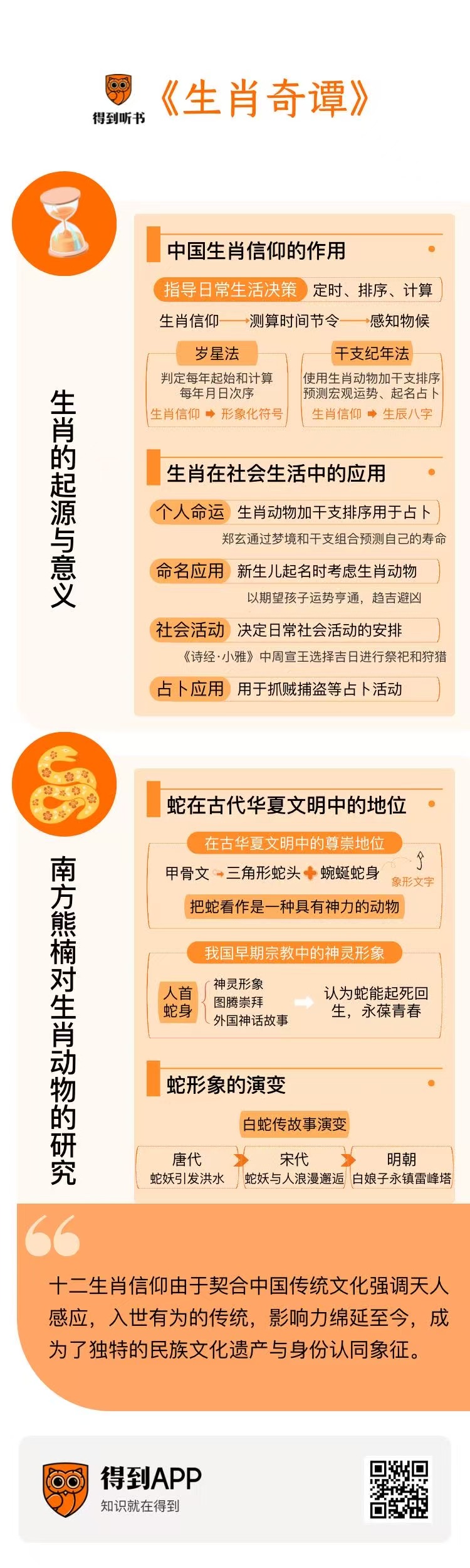

相信听到这里,你已经对这本书的内容产生了相当的兴趣,那么接下来我就分两部分,来介绍它的内容。首先,我结合本书内容,以及其他文化历史学者的相关研究,为你讲述中国古代十二生肖崇拜的起源、早期发展、它的具体应用,以及背后的自然哲学理念。而在第二部分中,我再以本书内容为主,来谈谈2025年的生肖动物“蛇”,在中国以及其他国家传统文化中的象征意义。

说到生肖,可能有人要问,我们的祖先,日常生活中见到的动物种类繁多,为什么偏偏选中了这十二种动物,作为生肖来崇拜?

当然,在早期,十二生肖的名单也不是固定的,而是有一个巨大的“海选名单池”,基本上我们的祖先日常所见的,或者感觉有神秘力量的动物都曾经作为生肖动物入选过,比如蝙蝠、狼、狐狸、麋鹿、乌龟、鱼类、老鹰,诸如此类。

值得注意的是,把动物当做纪年、计时符号的行为,在全球各个人类文明中都普遍存在。如果加以总结和区别的话,有三大体系:除了中国和亚洲周边地区的十二生肖体系,还有通用于欧洲、北非与中东地区的动物崇拜体系,成员包括狮子、螃蟹、猿猴、鹰隼等等;第三个,则是美洲原住民的动物崇拜体系,比如蝎子、美洲豹、蜥蜴等等。

中国生肖信仰的最直接作用,是通过标记,测算时间节令,指导人类的日常生活决策。先民们感知时间节令的变化,最基础的方式就是感知物候。如果仔细来看这十二生肖的组成,那么就会发现,除了作为神话中瑞兽的龙,其他动物几乎全是与农业生产、日常生活相关的物种,包括猪马牛羊鸡狗,这些家禽家畜,陪伴功能性动物;剩下的蛇鼠虎兔和猿猴,也都是先民们在自然环境中经常遇到的野生动物。

定时、排序与计算,是人类进行各类活动的基本需要,比如统计管理,以及农业生产。农业生产的基本时间周期,是年,早期国家的公共管理,也是围绕这个农业生产的基本周期展开的。在定时和计算中,中国和其他古老的文明一样,引用了十进制和十二进制,随后就形成了我国独特的干支计时与计序法,这包括甲乙丙丁等十个天干记序符号,以及子丑寅卯等十二个地支记序符号。为了精确判定每年的起始,以及计算每年月日的次序,从战国中期到东汉,我们的祖先启用了一种“岁星法”,来进行统计判定,岁月的岁,星辰的星。

所谓岁星,就是太阳系里著名的行星木星。早在2000多年前,我们的祖先就在进行天文观测的时候,注意到了它。根据观测结果,木星在天穹上,大概每十二年运行一周天,所以先民们就把木星每年所处的位置定位,并加以命名;每个定位,对应一个天干地支组合,以及一种生肖动物。所以说,十二生肖就是一种形象化的符号,用来标记时间;同时,也负责把时间节点与自然界运行规律联结起来,方便人类感知,并做出相应的决策,趋吉避凶。

当然,由于木星运行一周天的时间并不是精确的十二年,所以积累到一定程度就会出现误差,所以到了东汉以后,我们的先民就抛弃了岁星法,直接开始使用干支纪年法。

对于这一套以生肖动物为标记的天文历法,著名先秦考古与文献研究专家李零先生有一段精确而幽默的总结,他说:“我们头上有个大钟,挂在天上,指针是北斗,斗转星移,一年又一年。这个钟也有刻度,十二年一个周期,如同每天十二时辰,一点钟的位置是鼠,二点是牛……十一点是狗,十二点是猪,是为中国年。”

在这个演化的过程中,历代从事占卜法事的术士,就开始使用生肖动物加干支排序,来为人算命,推测吉凶。例如,《后汉书·郑玄传》里就记载说,公元200年春天,东汉著名儒学家郑玄就做了一个梦,梦到孔子对自己说:“起来吧,今年岁星在辰,明年岁星在巳。”郑玄醒来后,查了一下有关占卜的典籍,了解到自己出生那一年,公元127年对应的干支是丁卯,生肖动物是兔,但公元200年的干支是庚辰,属龙。从当时占卜的规则来看,无论这两个干支组合,还是这两种生肖动物,都是相冲相伤,非常凶险,于是郑玄就判定,这是先师圣人孔子托梦来警告说,自己寿命将尽了。果然,郑玄随后就开始卧病在床,并在当年六月去世。

除了预测这种大时间段内的宏观运势,十二生肖在具体的占卜活动中还有其他许多应用场景,比如,可以用于给新生儿起名字,祈福消灾。十二生肖,对应的不仅仅是年份;也对应每一天的干支日期;每个人的生日时间,都可以用干支计时来表示,这也就是民间常说的“生辰八字”。所以新生儿在哪个日子出生,名字中就应该带有当天的干支计日对应的生肖动物名字,使孩子未来可以运势亨通,趋吉避凶。最简单的,比如寅日诞生的孩子,名字里就该有个老虎的“虎”字。申日,对应的动物生肖是猿猴,但是为了听起来高雅一点,就可以在孩子名字里带个环字,因为在当时“环”和“猿”字经常通用。这也就是为什么,我们读史书,会遇到不少名字里有生肖动物的名人,比如春秋时代宋国的贵族政治家司马牛、战国时代的著名哲学家公孙龙、政治家西门豹等等。

当然,起名时,不直接用生肖动物的名称也可以,变通方法就是,孩子名字里,带一个与生肖动物有关的神话动物,或者行为,事物:例如,同样是寅日出生的孩子,名字里不想带“虎”,可以用一个“犴”字;而子日出生的孩子,生肖为鼠,考虑到孩子名字里出现鼠字,听起来不大体面,那么可以用一个孔字,也就是窟窿的意思。对此,古代数术方技经典《日书》上给出的解释是:老鼠善于穿墙打洞,所以名字里有个“孔”字,也能让孩子未来受到生肖动物老鼠的庇佑。

说完了起名,在出土的《日书》文献里,还记载了十二生肖系统的另一种功能,那就是用于抓贼捕盗。当然,在今天看来,这种理论毫无科学依据,显得荒唐可笑。具体是怎么做的呢?首先,要确定偷盗案件发生的日期,进而找到日期对应的生肖动物,而罪犯,一定与这种生肖动物有某种联系:例如,案件发生在子日,前面提到过,子日对应的生肖动物是老鼠,那么,罪犯必然会相貌像老鼠,外形瘦削,嘴巴突出,胡须稀少,皮肤,尤其是手部黝黑,脸上有痣。而且,作案手段和藏匿方式也和老鼠有关:比如说,盗贼进入作案地点,是通过阴沟,墙壁上的窟窿进来的。作案之后,也会大概率,向子时相对的方向,北方逃窜;而盗贼藏匿的方式,也会如同老鼠,选择躲在房屋地板下,厕所内。诸如此类。

另外,古人还可以用生肖动物与天干地支的组合,来决定日常社会活动的安排。比如,《诗经·小雅》里有一首《吉日》,讲的是西周君主周宣王精心选择吉祥日期,来进行祭祀和狩猎活动的情形;其中有一句“吉日庚午,既差(chai)我马”,意思就是,庚午日是吉祥日,负责马匹的官员为周天子和贵族们选好了前往郊野狩猎骑乘的骏马。这是因为,天干中的庚,以及地支中的午,对应的生肖动物都是马,所以庚午日适合进行一切与骑马、用马相关的事宜。

这种在今天看起来荒诞不经的迷信,在当时那可是秘而不传,常人仰望的高科技;不仅需要术士这种专家,还需要专业类研究著作,比如刚才提到过的《日书》。现今出土的几部《日书》,它们的成书时间,基本确定为战国至秦汉时期。除此之外,占卜,还需要昂贵复杂的专业设备,比如六壬式盘。这个东西,在中日韩三国都有实物出土:上边是一个可以转动,模仿天穹的圆形盖子,圆盖中间刻有北斗七星,圆盖周边刻有两圈文字,分别指代十个天干与十二地支;而圆盖下方的方形底盘,则被分为很多区域,分别有二十八宿与干支标记,整个式盘,取“天圆地方”之意。

六壬式占卜的具体操作方法是,把圆形天穹盖缓缓左旋,按照北斗七星斗柄指向的月份,和干支时辰进行推算。排列组合下来,一共有720种对应万事万物的吉凶解读与行动指示。到了唐代,甚至还从六壬式盘这种格局里,演化出一种纯装饰性的铜镜,称为“规矩镜”:镜子背面的花纹是围绕中心,有一圈子丑寅卯十二地支铭文组成的环形带,旁边是对应的生肖动物浮雕。

然而,当时这套以生肖和干支为基础的占卜术,还只限于在贵族统治高层内部流传;真正在民间普及,还要等到南北朝时期。比如,南齐永元年间,在首都建康,也就是今天的南京,就流传一首童谣:“野猪虽嗃嗃,马子空闾渠。不知龙与虎,饮食江南墟……但看三八后,摧折景阳楼。”翻译成白话是什么意思呢?就是,那野猪虽然大声嚎叫,气势汹汹,但龙与虎即将在江南崛起,并在三八,也就是二十四年后,推倒景阳楼。在这里,野猪与龙虎,分别是用生肖来指代暴虐的南齐昏君萧宝卷和后来取而代之的梁武帝萧衍及其同党萧颖胄,而景阳楼,则是建康皇家宫苑中的标志性建筑,景阳楼的倒下,预示着南齐政权的覆灭,而作为南朝中最短命的一朝,南齐的寿命确实只有二十四年。

纵观历史,古代中国华夏文明与周边地区民族长期互通往来,所以十二生肖崇拜与信仰,也在诞生后逐渐向外流传辐射,影响深远。比如,生肖崇拜,就被印度佛教借鉴吸收,北宋佛教僧侣施护翻译的《十二缘生祥瑞经》,就是一部来自印度,以中国十二生肖来推断祸福吉凶的佛典。另外,在我国新疆地区,以及今天中亚乌兹别克斯坦等国出土的古代西域王国文献中,也有十二生肖内容的天文历法与占卜著作;原本起源于蒙古高原的突厥民族,在与华夏文明的交流融合中,也慢慢接受了十二生肖的设定,以生肖动物纪年,最终被成吉思汗建立的蒙古帝国沿用。同时,十二生肖崇拜,也曾流传至朝鲜半岛与日本,以及东南亚地区,其影响一直持续到今天。

好了,简单介绍完了十二生肖崇拜信仰的起源与早期发展,接下来我就结合本书内容,为你介绍下作者南方熊楠,对于生肖动物的研究。前面说过,南方熊楠的写作,可以说是挥洒自如,旁征博引,对于每种生肖动物,都从历史考古、生物、文化人类学等多角度进行了考证和诠释。不过,由于篇幅有限,再加上2025年是蛇年,所以我们今天就来个“蛇年说蛇”。

甲骨文中的“蛇”,是典型的象形文字,保留了三角形的蛇头与蜿蜒的蛇身。和全球各地许多早期文明一样,华夏文明从初始阶段,就把蛇看作是一种具有神力的动物,加以崇拜。这也是蛇能从众多动物“候选者”中脱颖而出,最终入选十二生肖的主要原因:实际上,在咱们刚才提到过的全球三大动物纪年体系中,蛇,都榜上有名。在上古时代的中国,对于蛇的崇拜,从中原,一直绵延到今天我国的西南以及东南沿海地区,例如福建省南平市樟湖镇,一直保留着举办传统祭典“蛇王节”的习俗。

“蛇”在古代华夏文明中的尊贵地位,还体现在我国早期宗教中的神灵形象上。无论是女娲伏羲等神灵,甚至传说中华夏民族的先祖三皇五帝,他们的形象几乎都是人首蛇身。这种设定,源自古老的图腾崇拜:人类的祖先,在观察到蛇具有冬眠以及蜕皮的习性后,就认为,蛇是一种拥有起死回生,永葆青春能力的神奇动物,进而对其进行祭祀和崇拜,目的是希望拥有蛇的神奇能力,对抗大自然中各类不期而至的灾难。例如南美圭亚那原住民中,就有一个神话,说创世之神前往人间访问,但人类居然起了犯上之心,想要弑神,以夺取他的超凡神力,于是创世之神大怒,把原本想赐给人类的永生能力,转而赐给了蛇,蛇自此只要通过蜕皮,就能青春永驻。而在17世纪的日本,民间也有流言,传说丰臣秀吉之所以宠爱侧室淀姬,不但是因为淀姬为秀吉生下了儿子秀赖,更是因为淀姬跟随妖僧日曜修炼秘法,用妖蛇的血肉逐渐替换了自己的躯体,从而能够保持容颜不老。

另外,蛇,还预示着卓越的生育,繁衍后代的能力。比如,《诗经·小雅》中有一首诗,叫“斯干”,主题是歌颂周天子或贵族新落成的宫殿。里面有一句:“吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。”意思是,新宫殿落成后,主人在其中就寝,梦到了健硕的熊与矫健灵活的蛇,神官在占卜后说,这是主人将生儿育女的吉兆。

当然,随着华夏文明整体的发展,我们先祖的自然知识与科学技术水平持续提高,让他们对于人类自身的信心,持续增强,这反映在宗教信仰与神话上,就表现为神灵与先祖在形象上慢慢摆脱了动物元素,而各类有神力的动物,也变成了人类可以驾驭,降服的对象,蛇也不例外。

我国民间神话传说的大IP,白蛇传,它的原型最初出现在唐代,但故事情节和浪漫邂逅的爱情毫无关系,讲的就是一条巨大的蛇妖,试图引发洪水淹没整个洛阳,最终朝廷请来了一位法力高明的印度高僧,才将其降服;到了宋代,这个故事又变成了杭州少年奚某,于西湖岸边遇到了白蛇妖幻化的女子,于是被哄骗到蛇妖的洞府里,差点被吃掉;最终,还是捉妖师出手,把蛇妖镇在西湖边的石塔底下。而今天我们熟悉的那些浪漫感人的情节,比如白蛇水漫金山、勇盗仙草、断桥相会,则是迟至明朝,才陆续出现,最终被冯梦龙集结在一起,形成了“白娘子永镇雷峰塔”,收录在《醒世恒言》里。

如果我们仔细推敲下白蛇传说的演变,就会发现,蛇的作用,是从能够带来巨大灾变的妖怪,慢慢变成了拥有人类情感,能够与人类平等和谐共生的异类生物。故事固然走向了浪漫美好,但人与神兽,或者妖兽之间的地位差异,也逐渐消失了。

由于十二生肖中,唯一的虚构性动物“龙”,它的早期形象也脱胎于蛇,所以蛇,往往也被称为“小龙”,在生肖排序中,紧紧跟着老大哥“龙”。在中国古代民间传说中,如果蛇能够持续修炼,就能不断演化为威力更大,寿命更长的灵兽,比如蟒、蛟,最终变成腾云驾雾、翱翔天际的龙,这就是所谓的“百年化蟒,千年化蛟,万年化龙”;而当蛇变化成类似龙的蛟时,就能栖息于水泽之中,拥有富丽堂皇的宫殿,以及珍贵的宝物,比如珍珠和被称为“鲛绡”的珍贵纺织品。

前面说过,十二生肖在形成后,逐渐传入海外,再加上蛇这种动物在全球各地人类聚集地几乎都有分布,所以,在古代中国周边各民族和国家中,都形成了内容主题相近的神话故事。

比如,作者南方熊楠就在书中提到了一个记载于《今昔物语》里的日本古代民间传说:说有一个贫穷善良但虔诚的年轻小伙子,坚持每月前往寺院拜佛,有一天在拜佛的路上,见到猎人捕捉到一条小蛇,年轻人怜悯小蛇,就脱下身上仅有的外套,换回小蛇,把它放入池塘。不多时,就有一个年轻美丽,衣着华丽的女孩出现,声称年轻人对自己有救命之恩,希望他跟着自己去见父母。于是,年轻人被女孩领到水边,按照叮嘱闭上双眼,然后发现自己来到了水下一座富丽堂皇的宫殿,宫殿的主人表示自己是当地龙王,年轻人搭救的小蛇就是自己私自去人间玩耍的女儿。为了报恩,龙王给了年轻人一个会自我分裂复制的金元宝,从此,年轻人终生富裕悠闲,逍遥快活。

这个故事的雏形,也曾出现在东晋高僧法显翻译的印度佛教经典《僧祗律》里,值得注意的是,在印度梵文中,无论龙还是蛇,特别是眼镜蛇都被称为“那迦”(naga),这也从侧面证明了龙蛇崇拜的一体性,以及十二生肖崇拜在华夏文明核心区诞生后,影响力逐渐辐射到亚洲各个地区。

好了,到这里,这本《生肖奇谭》的内容,今天就为你介绍到这里。作者南方熊楠,利用自己丰富的自然博物与人类学学养,花费十年完成了这部超过五十万字的著作,以中国特色的生肖信仰为切入点,把中国生肖动物相关的自然科学知识,在全球不同文明中的象征意义,以及相关神话传说等等内容,融为一炉,娓娓道来。

从诞生之初,人类祖先为了生存繁衍,就开始努力认识自然,并加以改造。由此诞生的认知框架与方法论,从今天的角度回看,固然有许多粗陋、错误乃至荒诞之处,但近代以来的科学,也正是在此基础上逐渐萌芽。比如生肖崇拜虽然首先是为占星计时而发明,但没有古代附属于宗教的占星观测,则近代天文学无从产生;不仅如此,十二生肖信仰由于契合中国传统文化强调天人感应,入世有为的传统,影响力绵延至今,成为我国独特的民族文化遗产与身份认同象征。

由于篇幅所限,这次解读只涉及了2025年对应生肖“蛇”的部分讲述,但实际上,在本书中,除了牛,南方熊楠对于十二生肖中的每种动物,都做了详尽的考据与论述。我个人在阅读时,感觉这部作品虽然体量庞大,足足有三卷,但丝毫没有沉重或者艰涩的感觉,而是仿佛进入了一座奇幻瑰丽的神话动物园,南方熊楠作为导游,带着我们闲庭信步,见到一只异兽,就停下开始讲读。所以说,本书是一部非常适合在诸如春节假期这样的闲暇日子里,捧在手里细读消遣的著作。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.以动物为纪年,计时符号的图腾崇拜与占卜体系,在人类文明早期阶段一共有三个,分别是中国的十二生肖体系,欧洲北非中东崇拜体系,以及美洲动物崇拜体系。

2.生肖动物的具体作用,是方便人类把时间节令与具体物候相连接,以便于精确计算时间,安排农业生产,进行公共管理;进而通过具体动物形象与干支组合,形成一套可控制操作的计算模式,来预测吉凶,进行日常事务的决策。