《生死秦始皇》 卞恒沁解读

《生死秦始皇》| 卞恒沁解读

关于作者

辛德勇,北京大学历史系教授。主要从事中国历史地理学、历史文献学研究,主要著作有《隋唐两京丛考》《秦汉政区与边界地理研究》《中国印刷史研究》《制造汉武帝》《海昏侯刘贺》《海昏侯新论》等等。

关于本书

在今天这本书里,辛教授既回顾了秦始皇的生前,又分析了秦始皇死后的一些历史谜团,还运用一些刚出土不久的新史料,颠覆了我们过去对秦始皇的一些成见。

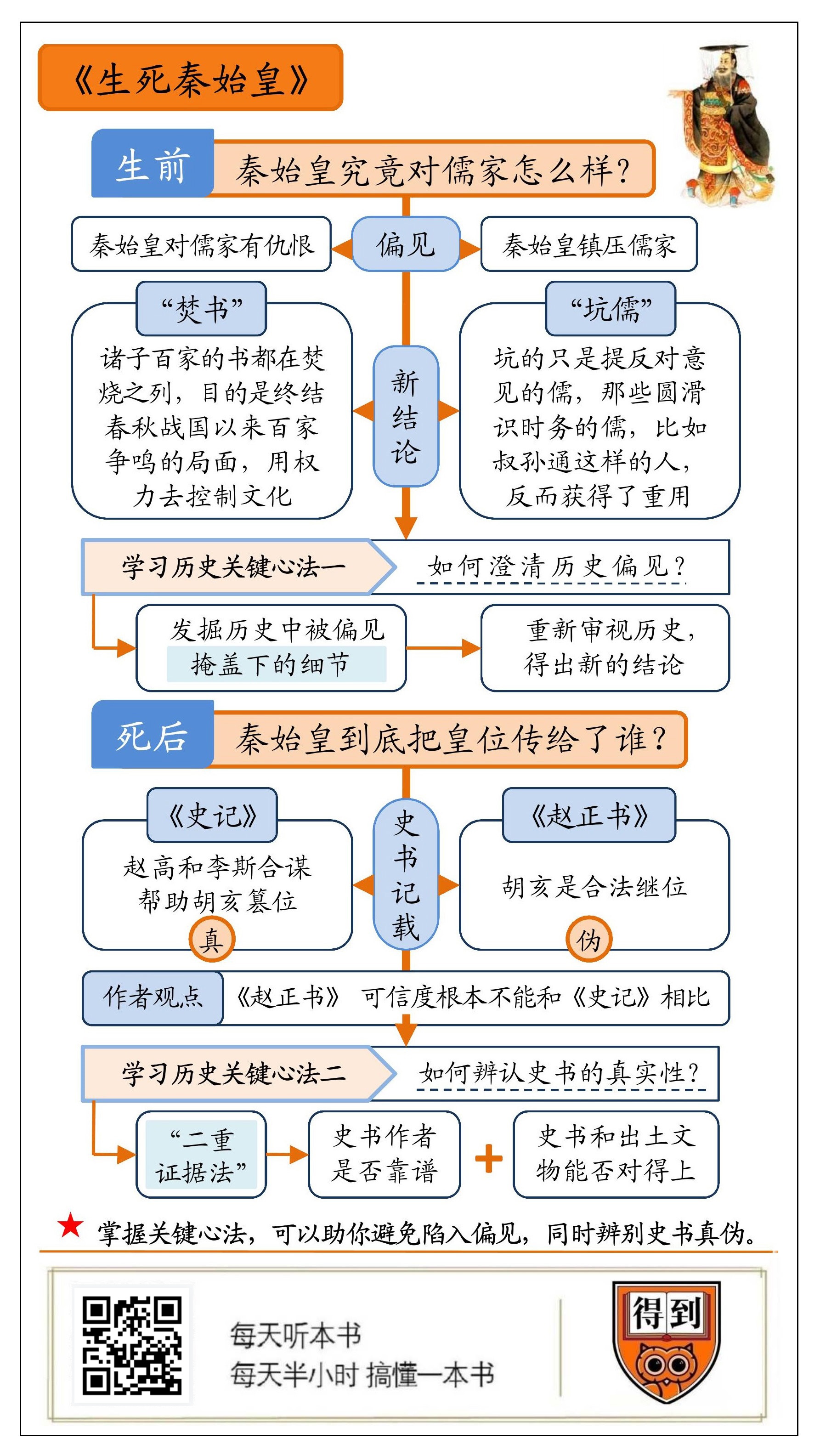

核心内容

本期音频将抓住“生死”这两个字,分别讲述秦始皇生前的一件事,死后的一件事:生前的事,是秦始皇究竟对儒家怎么样?死后的事,是秦始皇到底把皇位传给了谁?

你好,欢迎每天听本书,我是卞恒沁。

今天要给你讲的这本书叫《生死秦始皇》,作者是北京大学历史系的辛德勇教授。辛教授是中国古代史领域的专家,近年来对秦汉时期的历史做了不少研究。前几年有一本名叫《制造汉武帝》的书很火,作者也是辛教授。

在今天这本书里,辛教授不再讲汉武帝了,讲起了秦始皇。我先来解释一下这个书名啊,《生死秦始皇》,“生死”是什么意思呢?作者在这本书里,既回顾了秦始皇的生前,又分析了秦始皇死后的一些历史谜团,所以就在标题里加上了“生死”两个字。

同时,作者还运用一些刚出土不久的新史料,颠覆了我们过去对秦始皇的一些成见。比如你可能觉得,秦始皇用法家治国,和儒家是死对头,因为他曾经下令“焚书坑儒”。在今天这本书里,作者却说,秦始皇其实对儒生没什么成见,他虽然烧了不少儒家经典,但你可能不知道的是,他还重用了不少儒家读书人。比如有一个叫叔孙通的人,他虽然出身儒家,但在秦朝一直身居高位。他甚至还活到了汉朝,获得了汉高祖刘邦的重用。

你看,有点意思吧?今天我就抓住“生死”这两个字,分别给你讲述秦始皇生前的一件事,死后的一件事。生前的事,是秦始皇究竟对儒家怎么样?死后的事,是秦始皇到底把皇位传给了谁?

听完这两个故事,你还将收获学习历史的时候需要注意的两个关键心法。我先剧透一点,这两个心法可以帮助你避免陷入偏见,同时辨别史书的真伪。

我们先来看秦始皇生前这件事。我们过去常说,秦始皇迫害儒家,主要证据就是“焚书坑儒”。那我们就先从“焚书坑儒”这个词入手,来看看秦始皇对儒家到底是怎样的态度。

关于焚书,秦始皇到底烧的是什么书?司马迁在《史记》里重点提到了两本书,一本是《诗经》,还有一本是《尚书》。这两本书都是儒家经典的代表。今天我们说起儒家经典,一般都会提到“四书五经”,其中“五经”指的就是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》这五本书。你看,《诗经》和《尚书》在“五经”中的排位很靠前,司马迁在描述焚书事件的时候,重点提到了这两本书,说明秦始皇发动的焚书主要就是针对儒家。

至于“坑儒”,从字面上看,就是在迫害儒家。当然,有一种说法认为,坑儒坑的并不是儒生,而是江湖术士,也就是替秦始皇求取仙药的那批人。术士们欺骗秦始皇,眼看要露馅,就想着逃跑,结果被秦始皇抓起来,全部给活埋了。

不过,如果我们仔细读一下《史记》之类文献,就会发现,秦始皇活埋的那批人里有一部分确实是术士,但也有相当一部分是儒生。因为《史记·秦始皇本纪》里面有这么一段,秦始皇在准备动手活埋这批人之前,长子扶苏站出来劝他,说不能这样啊,这批人不少读的都是孔子的书。孔子在东方很有威望,您要把这批人活埋了,怕要出乱子啊。结果秦始皇一怒之下,就把扶苏给派到北边去守边境了。

所以,焚书和坑儒这两件事,看上去都是在镇压儒家。秦始皇迫害儒家的名声,怕是要坐实了。不过,今天这本书的作者却说,秦始皇对儒家其实没什么成见,他虽然打击了一部分儒家弟子,但同时对儒家也很重视,甚至还提拔了一大批儒生。

作者这种说法可不是没有根据的。秦始皇在位时期,曾经设置过一个官职,叫作“博士”。博士这两个字,和我们今天说的那个“博士”一模一样,不过它在当时指的是皇帝身边的高级顾问。一个人在秦朝当上了博士,就意味着他很有学问,经常可以向皇帝提出建议。而且,博士还可以收徒弟讲学。秦朝的博士中,有不少都出身儒家。

比如当时有一位大儒叫叔孙通,他在秦始皇死后,还获得了秦二世的赏识。甚至到了秦朝灭亡,汉朝建立以后,叔孙通还帮汉高祖刘邦制定了宫廷礼仪。可见,在整个秦朝,儒家的传承根本没断。儒家在秦朝能够获得传承,和秦始皇的政策有着分不开的联系。由此可见,秦始皇对儒家根本没什么成见。

那问题就来了,秦始皇既然对儒家没什么成见,他究竟为什么要焚书坑儒呢?

我们还是来从焚书和坑儒这两件事本身去寻找端倪。焚书的起因到底是什么呢?秦始皇在位时期,有一次在皇宫里办了个宫廷宴会,想要活跃一下气氛。有一个叫周青臣的大臣在宴会上拍马屁,说自从实行郡县制以来,天下太平,再也不打仗了。这都是陛下的功劳啊,陛下真伟大。

这里需要解释一个背景知识。秦始皇在统一天下以后,废除了分封制,实行郡县制。所谓分封制,就是中央派王室和功臣的子弟去地方上建立诸侯国,诸侯国的国君可以把位子传给子孙。所谓郡县制,就是中央派官员去接管地方,这些官员不能把职位传给子孙,随时可能被调动,甚至是免职。

和分封制相比,郡县制确实更有利于消除分裂的隐患。但在此之前,周朝的分封制已经延续了八百多年,人们一时很难接受郡县制这种全新的秩序。尤其在儒家看来,郡县制更是让人不能容忍,因为儒家推崇周朝的制度,认为复古才能带来太平。

我们说回秦始皇的这次宴会。看到周青臣这样吹捧秦始皇,结果一个叫淳于越的儒家学者看不下去了,跳出来说,当年商朝和周朝能延续那么久,是因为实行分封制,诸侯王为天子提供屏障。现在陛下把分封制给废了,万一朝廷里出现大臣谋反篡位,那有谁会来救援呢?为了长治久安,陛下还是应该恢复分封制。

淳于越刚说完,丞相李斯就火了,站出来说,这帮儒生就知道拿古代的事情来非议现在,其实他们根本不了解现实,只会蛊惑人心。应该禁止他们私下讲学,再把儒家的经典和其他诸子百家的书统统烧掉。以后百姓想要学知识,让他们跟着秦朝的官吏学习法律就好了。

秦始皇采纳了李斯的建议,下达了“焚书”的命令。回顾焚书的前因后果,我们可以发现,秦始皇焚书,起因是儒家中有人提出了不同政见,而且挑战的是秦朝的根本国策,也就是郡县制。要是儒家弟子们成天在社会上散布这些观点,那必然会阻碍郡县制的建立。于是,秦始皇断然决定焚书。

请注意,秦始皇虽然下令焚书,但这可不单单是针对儒家一家。《史记》里说,秦始皇把诸子百家的书和儒家的书放在一起烧掉了,因为秦始皇希望百姓们不要胡思乱想,老老实实遵守秦朝的法律就好了。秦始皇虽然禁止儒家私人讲学,但与此同时,他却又把一批儒家学者任命为“博士”。这批博士们严格遵守秦朝的法令,于是秦始皇也允许他们收徒讲学。一句话,博士讲学在本质上不属于“私学”,而是“官学”,那自然就不在禁止之列。

知道了这一点,我们就能更好地理解“坑儒”的目的又是什么。《史记》里说得很清楚,秦始皇要活埋这批儒生,是因为他们妖言惑众,所以要教训一下他们,杀鸡给猴看。请注意,即使是在坑儒之后,儒家读书人也并不是从此就断了活路。朝廷里的那群博士们成天唯唯诺诺,老实本分,活得其实还挺滋润。

比如我在前面提到的叔孙通,他从秦朝的博士,做到汉朝的博士,一直活得很潇洒。那么这位叔孙通到底是一个怎样的人呢?我给你讲一个他的故事,你大概就明白了。

话说在秦二世当政时期,叔孙通仍然好好地在当他的博士。这一天,陈胜、吴广在大泽乡发动了起义,消息传来,秦二世非常惊慌。当时朝廷上有三十多位儒家博士,他们都说,陈胜吴广这是造反,对于造反的人绝对不能宽恕,请陛下立刻出兵,镇压叛乱。

秦二世一听,就更着急了。这时叔孙通站出来说,现在天下太平,四海一家,哪会有人造反?那些人都不过是小毛贼罢了。

秦二世一听这话,龙颜大悦,立刻重赏了叔孙通,然后把那些说有人造反的儒家读书人统统抓了起来,说他们蛊惑人心。叔孙通拿到了赏赐,赶紧收拾行李,连夜就跑了。当时有人跟他说,你怎么这么没节操啊?叔孙通却说,你不懂,再跑晚一点,说不定命都没了。后来,项羽打进了秦朝的都城咸阳,烧杀抢掠。叔孙通跑得快,这才幸免于难。

你看,叔孙通虽然出身儒家,但性格圆滑,所以平平安安地从秦朝活到了汉朝。这说明,秦始皇对于儒家其实是区别对待的。你要是不安分,总爱说些有的没的,那我就禁止你讲学,甚至把你抓起来。你要是老实本分,那我就出钱把你给养起来,还允许你收徒讲学。

可见,秦始皇镇压儒家,这只是表象。他真正想做的,其实是用权力去控制文化,终结春秋战国以来百家争鸣的局面。儒家在秦朝仍然得到了延续,这是儒家后来在汉朝能够一步步走向独尊的前提。

好,刚才我给你讲了一件秦始皇生前的大事,也就是他对儒家的态度。下面我们再来看秦始皇死后的一件大事,他到底把皇位传给了谁?

说起秦始皇的传位问题,就要说起一个诡异的历史事件,也就是所谓的“沙丘之变”。

公元前210年,50岁的秦始皇开始了人生中的最后一次出巡。途中,秦始皇得了急病,到了河北沙丘一带,他就去世了。他在死前留下遗诏,传位给长子扶苏。结果,跟在秦始皇身边的李斯和赵高两个人,为了保全自己的地位,修改了遗诏,改立胡亥为皇帝,还下诏把扶苏给赐死了。胡亥登上皇位,成为秦二世,改变了历史的轨迹。这件事就是“沙丘之变”。

沙丘之变是司马迁明确记录在《史记》里的,你对于这个故事可能也很熟悉。不过,不知道你以前有没有怀疑过这个故事的真实性。你想,沙丘之变既然是李斯和赵高两个人的密谋,没有第三人在场,那司马迁是怎么知道的呢?《史记》里记载的沙丘之变,究竟有多少可信度呢?

有意思的是,在2009年,北京大学收购了一批流失海外的西汉竹简,这批竹简的名字叫《赵正书》。这里需要解释一下,赵正其实是一个名字,指的就是秦始皇。你可能会问,秦始皇不是叫嬴政,怎么又成了赵正了呢?其实啊,秦始皇是嬴姓,赵氏。

我们常说姓氏姓氏,姓和氏其实本来是不一样的,氏是姓的分支。一群人如果拥有同一个祖先,他们就拥有共同的“姓”。这群人不断繁衍生息,又迁移到各处,各个分支的子孙除了保留自己的姓以外,还会再给自己取一个称号作为标志,这个称号就是“氏”。汉朝以后,姓和氏逐渐合而为一,分得没那么明显了。不过在秦朝,姓和氏还是分开的,秦始皇是嬴姓赵氏,你叫他嬴政也对,叫他赵政也对。他名字里的这个“政”字是政治的“政”,又可以通假正确的“正”,前面提到的《赵正书》,就是写成了正确的正字。总之,《赵正书》的主角就是秦始皇本人。

那《赵正书》究竟说了什么呢?它的主要内容,就是秦始皇死前到秦二世即位这段时间的历史,而且内容骇人听闻,可以颠覆司马迁在《史记》中的说法。具体是怎么说的呢?我们一起来看看。

按照《赵正书》的说法,秦始皇走到半路,得了急病,下令赶紧返回咸阳。走到沙丘这个地方,丞相李斯和一个名叫冯弃疾的御史看到秦始皇撑不下去了,就联名上奏,说陛下应该赶紧指定胡亥做你的继承人,因为胡亥当时正跟着秦始皇一起出巡。如果秦始皇驾崩了,胡亥马上即位,名分已定,就可以避免一些人产生夺位的想法。

秦始皇接受了李斯等人的意见,提前立下了遗诏,指定胡亥为继承人。于是秦始皇死后,胡亥自然而然地成了秦二世。换句话说,根本就没有李斯和赵高篡改遗诏这么回事。

这个结论乍听上去好像很合理,也很让人兴奋,原来秦二世根本不是篡位,而是合法继位。但是别急,今天这本书的作者辛教授对于《赵正书》的说法提出了质疑,维护了《史记》的权威性。我们来看看他是怎么质疑的。

作者首先指出,胡亥继位以后的一系列举动,都证明他并不是正常即位。胡亥在回到咸阳,当上皇帝以后,立刻屠杀了兄弟姐妹二十多人,其中有六个兄弟和十个姐妹被活活碾成肉酱,现场惨不忍睹。唯一一个下场好点的,名叫公子高,他主动向胡亥请求,去骊山给秦始皇殉葬。胡亥一听,很高兴,就批准了,还赏给公子高的家人十万钱。请注意,这些都是大事。司马迁生活在汉武帝的时代,距离秦朝并不遥远,他在记录这些事的时候,不至于有什么偏差。

胡亥这么大开杀戒,一来说明他做贼心虚,二来说明当时很多人都对他的继位心存怀疑。这足以证明,胡亥并不是正常继位,在他的继位问题上,肯定有人捣了鬼。

除了胡亥继位时的血雨腥风,作者还找出了其他证据。在西汉初年,有不少事情表明,胡亥篡位的说法是深入人心的。比如汉高祖刘邦得了重病,在后宫躺着,不想见人,还告诉侍卫,不许把大臣们放进来。就这么一连过了十几天,大臣们都很担心,但不敢违反禁令。

就在这个时候,樊哙站了出来,带着大臣们闯进后宫,一直闯到刘邦的卧室,看见刘邦躺在床上,旁边只有一名宦官在伺候。樊哙就上前哭着说:陛下当年和我们在沛县起兵,平定天下,是何等雄壮啊!现在天下太平了,怎么却病成这样呢?况且陛下重病,大臣们都很担忧。您不和我们商议国事,却和一名宦官待在一起,难道忘了前朝赵高的事了吗?”刘邦听见这话,就赶紧爬了起来,和大臣们讨论国事。

你看,樊哙这话说明,赵高协助胡亥篡位的说法,在西汉初年是很流行的。司马迁的祖父和父亲都曾在汉朝做官,和樊哙等功臣的子孙也有一定的交往。司马迁在写作《史记》之前,进行了扎实的采访和调研,对于樊哙闯宫这种关键事件的记录,是不会乱编的。如果你觉得樊哙的话作为证据还比较间接,下面我们再来看一个更直接一点的例子。

汉高祖刘邦在位的第十二个年头,他打算废掉吕后所生的太子,改立戚夫人生的小儿子如意为太子。结果有个人跑来劝谏,谁呢?就是前面提到的叔孙通,他这时在汉朝做官,很受刘邦的赏识。叔孙通说,当年秦始皇没有早早定下扶苏的太子之位,使赵高有机会改立胡亥,造成了灾难。现在太子名分已定,陛下却要废长立幼,这样做不对。

叔孙通这番话也提到了胡亥篡位的往事,而且更具可信度。因为叔孙通在秦朝做过官,而且跨越了秦始皇和秦二世两朝,曾经亲眼目睹过胡亥登基即位的情景,他所说的话,足以证明,胡亥篡位的事是当时人们的共识,并不是司马迁自己编造的。

既然这样,那么《赵正书》里的那些颠覆性观点又是哪里来的呢?这就要说到《赵正书》本身的性质了。今天这本书的作者一语道破天机:《赵正书》根本不是信史,而是胡编乱造的故事,甚至可以看成是小说的早期雏形。

为什么这么说呢?作者给出了一个证据。《赵正书》里有这么一段,秦始皇在出巡路上觉得自己快不行了,担心死后那些权臣们会争权夺利,惹出乱子,就下诏书给李斯等随行的大臣,让他们讨论确立太子的事。李斯看到诏书以后就做了回复,回复里面却一上来就是这么一段,说我当初有幸获得陛下的提拔,辅佐陛下,整顿内政,扩展版图,秦国这才得以统一天下,陛下也成为天下人的天子。现在陛下却怀疑我到这个份上,我感到非常恐慌,只有尽全力好好做事,来报答陛下了。

你听听,这都是什么话?秦始皇本来就在猜疑李斯,怕他在自己死后作乱,李斯却还在给自己摆功劳,说当初多亏有我,秦国才统一了天下,现在你居然怀疑我?任何一个有社会经验的人,在面临领导猜疑的时候,都不会这么说话,更何况是老谋深算的丞相李斯?类似这样前言不搭后语的章节,在《赵正书》中还有很多。可见,《赵正书》的作者并不是一位严肃的历史作者,倒更像是一个小说家,而且是一个蹩脚的小说家。

其实,秦汉时期流传着不少类似《赵正书》这样的作品,东汉时期有一位著名学者名叫王充,他写过一本书名叫《论衡》,书里就批判了这种现象。他是这么说的:现在社会上这些人啊,以为写成书的就都是真事,却不知道这世上有许多人都喜欢故作惊人之语,写一些颠覆常识的东西,美其名曰挑战权威,其实不过是哗众取宠。要是被这种书给骗了,那可是有害无益的。

所以,《赵正书》不过是这些虚构作品的其中之一,只是有幸流传到现在,又偶然被重新发现而已,根本不足以动摇《史记》的权威性。如果我们信了这样的文献,那就好比是几百年后的人,把抗日神剧当成真实的抗战历史。司马迁写作《史记》的时候,搜集了大量资料,相互比对,选择最为可信的说法。同时又进行了深入的走访调查,尤其是走访了一批老人,从他们口中获得了很多有价值的信息。这种方法在今天仍然在用,它被称作“口述史研究”。司马迁的严肃做法,使得《史记》具有很高的可信度。

《史记》的可信度,集中表现在它经常能和出土文物对得上。比如司马迁在《史记》中对秦始皇的陵墓进行了详细的描写,展现了秦始皇陵的宏大气魄。近代以来很多历史学家对这一段都曾经表示怀疑,因为当时能够看到的秦始皇陵,不过是一座土堆而已。直到1974年秦始皇兵马俑坑重见天日,学者们才承认,司马迁的描写是真实不虚的。

《史记》的真实性,源于史官们的职业操守。在当时,史官们拥有一种介乎天地之间的特殊地位,他们上观天象,下记人事,希望通过自己的一支史笔,完成天人之间的沟通。在他们看来,如果自己对于历史的记录不够准确,就可能招来上天的谴责。所以他们对于写作史书这件事,抱有宗教徒式的热忱,这是《史记》之所以成为信史的根本原因。

今天这本书里提到的秦始皇的生前身后事,就为你讲到这里。通过这两件事,我们其实能收获阅读历史的两点关键心法:

一是如何澄清历史偏见?比如我们根据秦始皇“焚书坑儒”的故事,就得出秦始皇仇视儒家的结论,这就叫历史偏见。要澄清这种偏见,就要去发掘历史中被偏见掩盖下的细节,比如叔孙通这样的儒生,居然在秦朝混得不错。这种细节会促使我们去反思自己的偏见,重新审视历史,得出新的结论。

二是如何辨认史书的真实性?史书毕竟是后来人写的,我们要怎样确认史书的真实性呢?这就要提到一种方法,这是王国维先生提出来的,叫作“二重证据法”。第一重证据,是看史书作者有没有使用一手资料,有没有仔细地对资料进行比对和筛选,有没有进行过走访调研。一句话,史书的作者是否靠谱。从这个角度来说,《史记》就比《赵正书》要靠谱得多。还有一重证据,叫作“地下的新材料”,就是史书的记载和出土的文物和遗迹之类能不能对得上。比如司马迁对于秦始皇陵的记载,就和秦始皇兵马俑的遗迹对上了,所以是真实可信的。

掌握了这两点心法,你可以有效避免自己陷入历史偏见,同时炼就一双辨别历史真伪的“火眼金睛”。

好的,最后我来为你总结一下今天的知识点:

第一,秦始皇生前曾经“焚书坑儒”,但这并不是出于对儒家的仇恨,而是他想要终结春秋战国以来百家争鸣的局面,用权力去控制文化。他虽然下令焚书,但焚的不只是儒家一家,诸子百家的书都在焚毁之列,目的是由国家垄断文化。他虽然下令坑儒,但坑的只是提反对意见的儒,那些圆滑识时务的儒,比如叔孙通这样的人,反而获得了重用。类似这样的细节,能够帮助你重新审视历史,避免走进偏见。

第二,《史记》中说,秦始皇死后,赵高和李斯合谋帮助胡亥篡位。这种说法受到了新出土文献《赵正书》的挑战,按《赵正书》的说法,胡亥其实是合法继位。不过本书作者指出,《赵正书》破绽百出,可信度根本不能和《史记》相比。作者对于《史记》和《赵正书》的真伪分辨,其实暗含了辨认史书真实性的标准:一是看史书作者是否靠谱,二是看史书和出土文物能否对得上,这就是王国维先生所谓的“二重证据法”。

撰稿、讲述:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.秦始皇“焚书坑儒”,其实是想终结春秋战国以来百家争鸣的局面,用权力去控制文化。

2.作者对于《史记》和《赵正书》的真伪分辨,其实暗含了辨认史书真实性的标准:一是看史书作者是否靠谱,二是看史书和出土文物能否对得上,这就是王国维先生所谓的“二重证据法”。