《王氏之死》 刘玄解读

《王氏之死》| 刘玄解读

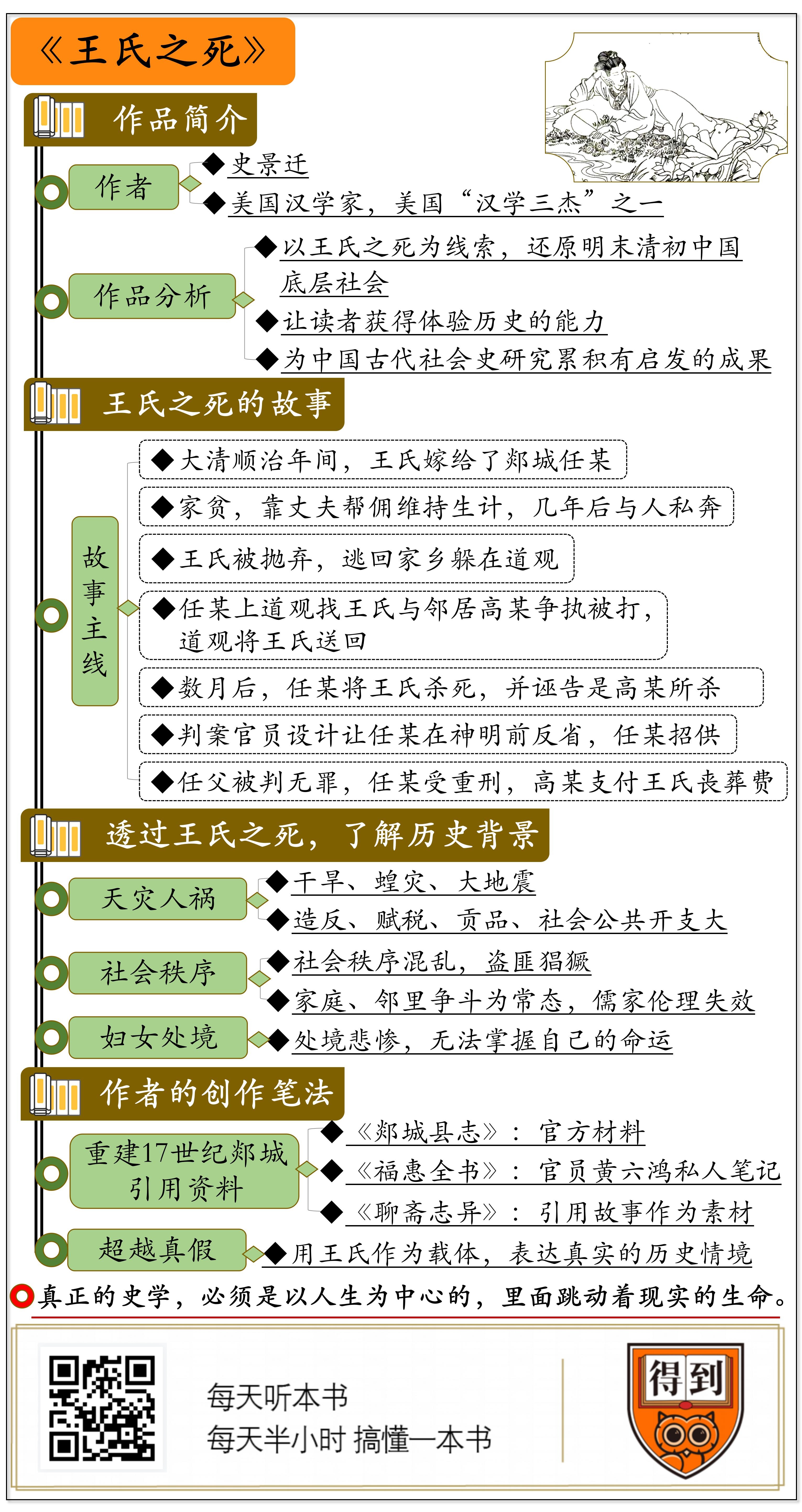

关于作者

史景迁现任美国历史学会主席。他以独特的视角观察中国历史,并以“讲故事”的方式向读者介绍他的观察与研究结果。他的作品独特而又好读,这让他在成为蜚声国际的汉学家的同时,也让他的书成为学术畅销书。

关于本书

这本书透过王氏的悲剧,带我们回到了几百年前明末清初的山东郯城。那里政治动荡、连年天灾。生活在这里的人,困在传统社会制度和道德标准的网里,找不到出路。通过史景迁的视角,你会发现,王氏的悲剧,说到底,是时代的宿命。

核心内容

跟史景迁一起,回到明末清初的中国农村。

1.讲讲这本书的核心事件,王氏之死。

2.透过王氏之死,作者发现了什么样的历史真相。

3.讲讲史景迁的笔法,他怎么带领读者去体验这段历史。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你讲的书,是美国汉学家史景迁的作品《王氏之死》。这个王氏,是清初山东郯城的一位普通女性,普通到连名字都没有留下来。现在我们能看到她的故事,是因为她死于谋杀,而且,案情比较波折,所以判案的官员把它记录下来了。

400年后,作者史景迁在图书馆尘封的古籍中,偶然读到这个案子,引发了他的好奇心,当时到底发生了什么?他化身为一个侦探,利用历史材料,抽丝剥茧,追查事情的原委。只不过,他不是要找案件的凶手,而是以案件为线索,去还原了明末清初的中国底层社会。

明末清初的山东郯城,政治动荡、连年天灾。生活在这里的人,困在传统社会制度和道德标准的网里,找不到出路。通过史景迁的视角,你会发现,王氏的悲剧,说到底,是时代的宿命。

这些年,像这样用说故事的方式来讲历史的书,越来越多,比如黄仁宇先生的名作《万历十五年》,也属于这类书。而史景迁,可以说是他们的先驱。而且,他写得很成功,每一部作品都卖得很好。但是,也有些人因此批评史景迁,说他的书好看归好看,但不像学术著作,更像历史小说。

史学界的争议,我们暂且不论。实际上,把历史写得像小说,是史景迁刻意追求的效果。在他看来,这没有违背史学传统,反而是继承了《史记》代表的中国史学传统。作为读者,我们也很容易体会到这种写法的优点。打开他的书,你瞬间就获得了一种能力——体验历史的能力。你会成为另一个人,通过他的眼睛,去感受他所生活的世界。

今天解读,我们就跟史景迁一起,回到明末清初的中国农村去看看。第一部分,我会先讲讲这本书的核心事件,王氏之死。第二部分,我们来说透过王氏之死,我们发现了什么样的历史真相。第三部分,我想跟你聊聊史景迁的笔法,看看他怎么带领读者去体验这段历史。

1660年代末,也就是大清顺治年间,王氏嫁给了任某,婚后,住在郯城郊外的一个小村庄。他们很穷,家里只有一个房间,两个人席地睡在草席上。任某自己没有土地,靠给别人帮佣来维持生活。平时,王氏就一个人待在家里。

底层农民的生活,大体如此,也很难会有什么变化。然而,他们结婚几年后,王氏突然跟另外一个男人跑掉了。

那时候,已婚的妇女逃离丈夫,是犯罪,要受刑的。王氏逃跑,这就成了逃犯。你想想,这一路上,他们得有多艰辛。他们为了躲避追捕,大概不敢走大路;他们也雇不起轿夫或者马车,所以只能徒步走。要知道,王氏是裹了小脚的,这样赶路,吃得消吗?

就算扛得住路上的辛苦,他们又能去哪儿呢?史景迁推算,他们应该有三个选择。第一个是邳州。去邳州的路上都是山路,容易躲避追捕,但是路上土匪横行,很不安全。或者,他们可以逃到郯城。路上相对安全,但是如果没有亲戚在城里,很难进城。就算他们侥幸潜入城里,投宿到旅店,很容易遇到黑店。而且,经过连年的战乱和饥荒,邳州和郯城都是哀鸿遍野,就算逃到那里,他们也很难生存。相比之下,马头镇或许是更好的选择,这里经济恢复得比较好,像他们这样脱离主流社会的难民、逃兵、逃犯,更好找到容身之地。不过,他们还是要时时担心被人举报,只能战战兢兢地生活。

你看,跑路,对他们两个人来说,已经很难了。更惨的是,王氏很快又被情人抛弃了,可以想象,她是多么孤立无援。古代中国,女人没有什么工作机会。王氏一个流落在外,只能去别人家当仆人,或者沦为妓女。但是,王氏没有这么选,她又回到了家乡。但是她害怕丈夫,不敢回家,就躲到了村子附近的一所道观里。

没过多久,丈夫任某听说王氏回来了,跑到道观来要人。正巧,那天任某的邻居高某也来道观上香。任某责问道人:为什么把他的妻子藏在这里?高某听到,觉得任某不讲理,就想替道人分辨两句。结果惹得任某更生气了,两个人吵了起来。高某气得扇了任某两个耳光,任某没敢还手,骂骂咧咧地走了。

眼看闹出了事,道士也不敢收留王氏了,把她送回了任家。王氏是逃跑,犯了法,任某可以把她送到官府,也可以把她卖了,但是任某没有这么做,他买了一张新的席子,铺在了他们的床上。这个举动看起来平常,但是,他们刚结婚的时候,可能连这样一张新席子都没有。这个小小的举动背后,是多么让人心酸的温情。

几个月后,一天傍晚,有邻居听到他们两个人在吵架。就在这天晚上,王氏睡着之后,任某用双手掐住王氏的脖子,把她杀死了。那天,外面下着大雪。任某冒着风雪,把王氏的尸体扔到森林里,然后回到家,锁上门,上床睡觉了。记录案件的档案里说:天气太冷了,王氏被人发现的时候,她死去的脸上,还保留着一分鲜活的颜色。

第二天一大早,任某和父亲一起来到郯城县城的知县衙门。他不是来自首的,而是来告状的。他说,王氏和高某有奸情,高某杀了王氏,高某就是之前在道观打了他的那位邻居。

史景迁说,任某之前在道观受到高某侮辱,现在诬陷高某,是为了报仇。哪怕只是让高某被关上几个月,受受罪,他心里也能平衡了。因为当时的监狱很黑暗,狱卒会折磨犯人,比如用水浸泡他们的铺盖,还会强迫他们交保护费。只要进了监狱,高某的命就等于丢了一半。

任某得逞了,高某被抓起来,严刑拷打。但是,高某没有屈打成招。判案的官员黄六鸿初步判断,高某是被冤枉的。为了查明真相,他来到任某住的村子,审问邻居、检验尸体,可还是没有头绪。

凶手到底是谁呢?

黄六鸿想了一个巧妙的办法。他派人把任某和父亲从牢里押到城隍庙,铐在柱子上,让他们在神面前反省;同时偷偷安排一个家童躲在城隍庙后面的小房间里,记录他们说了什么。这可以说是古代官员惯用的一种伎俩,利用人们对神仙鬼怪的畏惧,来解决现实问题。第二天,家童告诉黄六鸿:任父不断问儿子王氏是怎么死的,可任某一直没有明确回答,也没有再谈到高某。他只是一再地说,自己该死。等到黄六鸿再次提审任某的时候,他就招供了。

根据大清律法,任某和父亲诬陷别人,理当处死。但是黄六鸿觉得,这个案子有很大的转圜空间。第一,任父不知道儿子的罪行,而且他已经年过七十。第二,任某没有子嗣,他死了,任家的香火就断了。第三,高某确实不应该打任某。第四,王氏背叛丈夫,不守妇道在先,在古人看来,她死有应得。

最后,黄六鸿怎么判的这个案子呢?

任父被判无罪。任某要受重刑,他会被重杖责打。黄六鸿之前在公堂上打过两个囚犯,一个过了三十天死了,还有一个过了十天就死了。但是,任某还是有活下来的机会,这也算是手下留情了。同时,黄六鸿还判高某来支付王氏的安葬费。这个判罚其实还挺奇怪的,高某明明是被冤枉的,怎么还得掏钱呢?黄六鸿这么做,一方面是为了教训高某,让他不要随意扇人耳光;另一方面,也是为了安抚民心。那个时候人们相信,枉死的女人会化身成恶鬼,一直在村里游荡。

好,故事就讲到这里。

王氏的悲剧让人唏嘘,但是这个案子本身并没有多特别,它为什么能吸引史景迁这样一位历史学家的注意呢?我觉得,这是因为王氏的选择让人感到奇怪。你想想,对当时的妇女来说,逃跑的成本那么高,风险那么大,她为什么非要跑呢?

有人可能会说,王氏逃跑,就是因为喜欢上别人了呗,这是她自己的选择,有什么好深究的?

但真的是这样吗?

我们一般认为,人的选择是自由的,不受外力影响,但是我们经常忘了,个人的选择背后,往往有一个更丰富的因果背景。看似自由的选择,永远嵌入在这个因果背景里。史景迁对王氏的故事感兴趣,正是因为,追问王氏为什么做这样的选择,我们就能顺藤摸瓜,看清楚它背后的因果背景,看到小人物命运背后的大历史。

要想理解王氏为什么要逃跑,我们就得先看看,王氏过着怎样的生活。下面,我们就跟史景迁一起,回到17世纪的郯城去看看。

郯城的故事,从一句诗讲起,再贴切不过了。“我要告诉你一件事:每天,人都在死亡,而这只是开头。”这是2020年诺贝尔奖得主露易丝•格丽克的作品。

1668年,王氏逃跑前三年。郯城县发生了一场大地震。史景迁在全书一开始,带我们回到了地震的现场:“傍晚时分,月亮缓缓升起。除了一阵像是从某处发生、传向西北的吓人的轰隆声外,没有一点预警。市区里的建筑物开始摇晃,树木也开始有韵律地摇摆……接着又是一次剧烈的摇动,震垮了大片的城墙、垛口、官衙、庙宇和数以千计的民房……有些人掉入裂缝中……有些人只能无助地看着家人一一死去……”地震停了之后,“只留下一些边缘尽是淤泥和细沙的裂缝。残垣颓壁一层层地堆积在坍塌处,像一组组巨大的阶梯。”

实际上,郯城的苦难,不是从1668年开始的。据《郯城县志》的作者冯可参估计,在明末,郯城人口一度超过二十万,到了清初,就只剩下六万左右,只有原来的四分之一。这十几万人,有些死于明末的白莲教起事。1622年,白莲教在山东开始造反,引诱成千上万的农民离家叛乱。大多都死在争斗中,或者陈尸山野了。到1640年代,郯城又赶上了各种天灾,整整一个夏天的干旱之后,又来了蝗灾,摧毁了所剩无几的小麦,死了更多的人。黄六鸿刚到郯城上任,去附近做调查,发现村子里有一半的人不是逃跑了,就是死掉了。

天灾人祸接踵而来,郯城却没有喘息的空间。我们知道,在古代中国,各个乡和县每年是要向国家缴税的,国家并没有因为这些灾难减免郯城的赋税。郯城的经济主要靠农业,手工业和商业都不发达。这时候,人口突然减少了一多半,土地都没人耕种,更别提缴税了。直到1670年,郯城已经连续十三年拖欠税款。

不过,就算没有这些灾难,郯城想要交上税,其实也很困难。

除了基本的税赋,政府还会要求地方上贡。史景迁用了蒲松龄的小说《促织》来举例。皇宫里盛行斗蟋蟀,华阴县县令为了巴结上司,上贡了一只极品蟋蟀。上司很高兴,要求他定期上贡。官员就把这个活分给了各个乡的负责人。可华阴县不产蟋蟀,蟋蟀的价格很高。接了这个活,倾家荡产,都不见得买得着一条好的蟋蟀。有一个叫成名的人,负责这件事,他因为筹不到钱买蟋蟀,结束了自己的生命。

除了基本的税赋和贡品,郯城还有很多要为国家花钱的地方。郯城在交通要道,需要负责维护道路,提供运输服务,还要照顾过往的官员,这都是要花钱的。而且,郯城附近的驿站很少,郯城驿站的任务就特别繁重,需要大量的马匹和人员。政府提供的经费,根本不够支付这些开销。郯城的地方官收来的钱,就得填补亏空,税就更交不上了。

赋税重,人们会想尽办法钻空子。地主用各种方式来逃税,比如降低土地的评级,甚至让自己耕地从籍册上消失。地主不光自己想办法逃税,还会让农民投靠他们,一起逃税。但是每个乡,税额的总数不会有太大变化。这样一来,那些没有靠山的农民,赋税就更重了,甚至能翻十倍。他们根本付不起。

1671年春天,本来就很困难的郯城,又迎来了蝗灾。上任不久的黄六鸿被逼无奈,决定下手整治。他请两位征税官员出面作证,指控当地一个很有势力的地主逃税。这两个人正因为收不上税,感到很绝望,就同意了黄六鸿的请求。但是,那个地主居然派人把这两个官员狠狠地揍了一顿,还威胁其他人,不让他们来做证。最后,由于没有证人,这个案子就被搁置了。

这就是王氏生活的郯城。史景迁具体地为我们勾勒了那个时候,底层社会的贫困混乱,和底层农民的悲剧。刚才我们主要讲了经济方面,书的另外两章里,他还讲了社会秩序和妇女的处境。郯城的社会秩序很混乱,盗匪随着天灾人祸而来,家庭和邻里之间的争斗也是常态,儒家伦理在这里几乎失效。这就是为什么,任某会为了小小的口角诬陷高某。可以想象,在这样的环境下,妇女的处境就更悲惨了,她们完全没有办法掌控自己的命运。王氏虽然逃跑了,但是她最终发现,自己其实无路可逃。

经过这样一层层地推进,郯城人普遍的绝望情绪自然就涌现出来。当地流传的歌谣说:兄食其弟,夫食其妻。这些人会说,与其为人食,不如吾自食,稍延旦夕之命。这是个吃人的社会。生活在这里的底层农民,只能在穷困中挣扎,唯一能有的念想,就是能活下去。

你看,把王氏故事放回到这一系列的因果背景里,她的悲剧就有了普遍性。就像史景迁自己说的:猜想许多妇女像她那样,就像许多县如同郯城那样,受苦受难,缴租纳税,却很少得到回报。

历史学家就是这样,他们用散落在古籍中的碎片,重建一个逝去的世界。这个世界里有皇帝大臣,有盗匪乞丐,也有芸芸众生。大部分时候,我们不知道这样的世界存在。但是,当你无意间打开这样一本书,整个世界,便砰然复活。

这是历史研究的魔法。

在这本书里,史景迁重建17世纪的郯城,用到了三种材料。第一个是《郯城县志》,它是官方材料,记录了一些基本信息,比如郯城的地理位置,发生过的大事等等。第二个是官员黄六鸿的私人笔记《福惠全书》,书里写了他办过的一些棘手的案件。史景迁最初就是在这本书上,看到了王氏的案子。黄六鸿记录这些案件的时候,应该是想作为办案的参考资料,但是我们今天去看它,从中读到的是当时的社会和人情。

作为历史研究,这两种材料都很平常,史景迁用到的第三个材料就比较有争议了,也就是清代笔记小说《聊斋志异》。有争议,不仅是因为他参考了小说,更是因为他在书里大量引用了聊斋。比如在写王氏之死的时候,史景迁借用《聊斋》中的片段,写了王氏的梦。

请你回想一下,前面我们说到,任某在杀死王氏之前,邻居听到他们刚吵了架。我们不知道当时到底发生了什么,只知道吵架之后,王氏睡着了。在这里,史景迁突然荡开一笔,编造了王氏的一个梦。我来简单给你描述一下这个梦:

梦里是一个冬天,女子在一个房间里,窗外的树上开着花,冬日里的花。她身边的男子,很英俊。他胸部长了一个瘤子,看起来病怏怏的。女子脱下金手镯套住瘤子,用刀割下,又从嘴里吐出一个红药丸,放在伤口上。

接下来,女子和一群美丽的女性朋友一起到院子里荡秋千,一直荡到云里,来到一座仙宫。这里有年轻的男女,饮酒奏乐。女子听到一只奇特的鸟,唱起一首悲凄的歌,她有点想家。

然后,一切突然变了。男子衣衫褴褛,站在他面前,问她:俏佳人爱我吗?周围有好事的人在看他们,紧接着,她感觉自己嘴里塞满了泥巴,被钉住扔进水里。人们拥挤在河边,看着、笑着。她想呼救,但是,他们不会帮她的。

梦到这里,戛然而止,视角转到现实。任某用双手插住王氏的脖子。

这一段描写,本身就很像小说。史景迁和人物同呼吸共命运,感受她的感受,思考她的思考。就像法国作家福楼拜写包法利夫人自杀,有一种骇人的真实,福楼拜说:我就是包法利夫人。

但是,史景迁和小说家又不一样。小说家调动的是自身的经验和感受,而史景迁调用的是当时的小说,也就是当时的小说家的经验和感受。这个梦,是他用《聊斋》里的几篇小说中的细节编织出来的。梦里每一句话,都有一条注释,对应着《聊斋》里的一个细节,包括冬日的花,红色药丸等等。

为什么是《聊斋》呢?这是因为《聊斋》的作者蒲松龄当时就在郯城旁边的淄城。1668年的那场大地震,蒲松龄也听到了从郯城传来的轰隆声。他经历了同样的地震、同样的饥荒;看到了同样横行的盗匪、同样荒诞的冤狱;观察着同样生活在那里的普通男女。他把这些故事都记录下来。他笔下,有饥荒中死在逃亡路上的难民;有被土匪抓获卖给满洲人的男子;有丈夫死后艰苦地守着耕地的寡妇。读这些故事,你会觉得就像听一个亲历过那段时光的人,给你讲自己听到看到的人间悲剧。蒲松龄用这些故事,定义自己成长中看到的那个难以描绘的世界。

史景迁说,他觉得蒲松龄是自己的同盟,一个观察社会的同盟。他们隔着时空对话,一起观察郯城的人,展现他们的悲欢离合。所以,史景迁才会在重建这个世界的时候,大量使用《聊斋》中的故事作为素材。在书一开篇,史景迁就把蒲松龄当作观察者,结合《聊斋》讲了蒲松龄的人生经历。在描绘郯城的时候,他会取小说中的故事来佐证自己的观点,比如刚才提到的《促织》。

《王氏之死》的注释有超过两百条,如果去翻注释,你会看到《郯城县志》《福惠全书》《聊斋志异》交错出现,就像是电影里的蒙太奇。他是从史料和小说中剪出一个个镜头,拼出了一部全新的电影。

有人批评这种写法,觉得它违背了历史研究的规范。但是史景迁认为,史料中总会有空白,可以适当借用当时的小说来填补。在这里,真假并不重要,王氏仅仅是一个载体,虚构的王氏,有着真实的处境、真实的情绪、真实的选择,真正的主角,是她背后的历史情境。

我们得承认,这样的写作是有魅力的。正是因为这样的写法,我们才能进入那个本来只存在于抽象的概念里的世界。

史学家余英时说过:真正的史学,必须是以人生为中心的,里面跳动着现实的生命。

《王氏之死》就讲到这里。做历史研究很像是拼图,我们看到很多碎片,再想办法把它们组合成一幅图画。对史景迁来说,王氏的故事,就是其中的一个碎片。他说,这个故事就像是退潮的海水中,一颗微微闪亮的石头。他把它捡起来,在手里把玩,他发现石头上漂亮的色彩和纹理,不但没有消退,反而更加鲜明。

最后,我们再说一下这本书的地位。史景迁的研究,属于中国古代社会史。美国汉学家在这个领域取得了很好的成绩。这种成绩,很大程度上是因为过去这方面的研究几乎是空白,再加上他们精密的论证,和细致的分析,累积了很多让人有启发的成果。比如孔飞力的《叫魂》,魏斐德的《洪业》,都是展现清代社会的名作,在中国影响也很大。这两位学者和史景迁,也被合称为“美国汉学三杰”。

但是史景迁比他们俩还要大胆,孔飞力他们更重理论建设,而史景迁更偏重叙事,重新塑造逝去的时空和人物的生命。他的每一本书都是这样。所以有人说,史景迁更像是一个精巧的工匠,在纸上搭建着他印象中的古代中国。

每天听本书还解读了他的其他几部经典著作,比如讲晚明文人张岱的《前朝梦忆》,讲清代政治的《曹寅与康熙》等等,感兴趣的话,你也可以听听这些书的解读。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.猜想许多妇女像她那样,就像许多县如同郯城那样,受苦受难,缴租纳税,却很少得到回报。

2.在这里,真假并不重要,王氏仅仅是一个载体,虚构的王氏,有着真实的处境、真实的情绪、真实的选择,真正的主角,是她背后的历史情境。

3.真正的史学,必须是以人生为中心的,里面跳动着现实的生命。