《狂热分子》 叙岚解读

《狂热分子》| 叙岚解读

关于作者

埃里克·霍弗的一生十分传奇,7岁失明,15岁复明,父母早逝,靠自学成就学问。他长年从事码头搬运工作,1964年成为加州伯克利大学高级研究员后,仍未离开码头。他的许多思想都是在码头工作中形成的,因此也被称为“码头工人哲学家”。1982年,他获得了里根总统颁赠的总统自由奖章,生平著作超过10部,曾多次获美国国家图书奖。《狂热分子》是他第一部和最著名的作品,被译成10余种语言,是多所大学政治系的必读书,畅销全球半个世纪。

关于本书

本书以清教徒革命、法国大革命、纳粹主义、犹太复国运动等为背景,通过对社会底层及边缘群体的观察发现,积极投身群众运动的往往是一些失意者。他们出于某些原因觉得自己的生命已经无可救药地失败,因而盲目投身于某种神圣事业,好让个人的责任、恐惧、缺点得到掩埋。

核心内容

以社会底层和边缘人群为突破口,深入剖析了深陷群体狂热之中的乌合之众的人格特质,有助于我们了解狂热分子在不同国家以及社会发展不同阶段分别发挥怎样的作用,避免陷入非理性的狂热,为社会复兴铺好路。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《狂热分子:群众运动圣经》。这本书的中文版大约11万字,我会用大约26分钟的时间为你讲述书中精髓:以法国大革命、纳粹主义、犹太复国运动等为背景,揭示深陷群众运动中的狂热分子的心理和行为特征。

当一个孤单的个体融入群体之中,他的心理和行为会发生什么样的变化,这是一个非常值得探索的问题。打个比方,一个一事无成的人本来处于绝望之中,可是当他走进一个群体,发现周围的人都是和他一样失败、甚至比他更加失败的家伙,这个时候他就不再觉得自己失败了,反而有些沾沾自喜,如果能够成为这个失败者团体的领袖,那简直要让他热血澎湃了。尤其在互联网普及的今天,一个在平常工作中可能业绩平平的人,但到了网上,只要他懂得如何调动失意者的情绪,可能振臂一呼,就有众多粉丝群起响应。不知道你有没有注意过,这种响应无外乎两种心理,一种是渴望有人为自己代言,一种是置身同类之中大大降低了自己的挫败感。比如,你找工作屡次碰壁,创业也总是失败,这个时候有一个知名人士在网上鼓吹,个人的不成功其实是社会机制造成的,你是不是很可能会热烈响应呢?

《狂热分子》这本书诞生于1951年,直到2008年才被翻译成中文,和法国思想家古斯塔夫·勒庞的《乌合之众:大众心理研究》并称为群体心理和行为研究的扛鼎之作。虽然同是研究个体陷入群体后的疯狂,《乌合之众》一书认为:个体融入群体后会出现智力明显下降等心理特征;而《狂热分子》一书却认为:失意才是陷入狂热的根源,也就是说,群众运动主要是对那些失意者产生影响力。这本书的原名,如果直译过来是《忠实信徒:论群众运动的特质》。后来经过编辑的改动,翻译为《狂热分子》,恰如其分地点明了精华所在。这本书用通俗易懂的文字征服了大量受众,并且直到半个多世纪以后仍被称为社会心理学启蒙读物,足见其影响力。

《狂热分子》这本书虽然在社会群体心理研究领域非常有名,但作者的不少观点,也一直受到不少社会学学者的批评。比方说,有学者认为,作者过分夸大了狂热者心理对群众运动的影响,甚至有人认为,这本书讲述的并不完全是群众运动,而是社会底层民众抱团取暖的心理。此外,也有人说,作者把所有政治运动、革命运动、社会运动、宗教运动、民族主义运动都统统算作群众运动,认为他们是整齐划一的,这是有失片面的。另外,作者对美国几乎是无条件吹捧,他在举到美国的例子时,总是使用积极正面的词语,而说到德国、法国等其他国家时,总使用消极负面的词语,这样传达给读者的信息难免不客观。

这样一种观点的倾向性,与作者的政治背景,以及这本书所处的时代是有关系的。《狂热分子》成书于20世纪上半叶,当时世界各国都处于较为动乱的状态,世界范围内群众运动风起云涌。本书正式出版之时,也就是1951年,正处于美苏冷战时期。作者本人仇恨纳粹,对当时的苏联也没什么好感,但他却非常崇拜美国——并且这种崇拜还比较盲目,他容不得任何批评美国的声音。这种政治和情感上的倾向无疑制约了作者的创作。因此,取其精华去其糟粕,才是我们对待这本书的态度。今天,我们有幸生活在一个国泰民安的美好时代,再来重温《狂热分子》这本书还有必要吗?答案是肯定的,个体陷入极端、群体陷入狂热是任何一个时代都要加以警惕的,这种非理性会伤害社会发展进程,这是我们每一个人都不愿意看到的结果。

这本书的作者埃里克·霍弗是个美国人,他的一生非常具有传奇色彩,7岁失明,15岁复明,父母早逝,完全靠自学成就学问。18岁那年,他拿着父亲留下的300美元前往洛杉矶,在贫民区一住就是10年,“直接从育婴室走向贫民窟”。他先后进过收容所,当过伐木工,淘过金,打过零工,这种颠沛流离的生活一直持续到40岁,在旧金山加入工会,成了一名码头搬运工。49岁出版了我们现在所看到的《狂热分子》一书,62岁成为加州伯克利大学政治科学高级研究员,但他仍然没有放弃做一名码头工人,因此被称为“码头工人哲学家”。后来他又陆续写了《我们时代的脾性》《变迁的磨难》等十多本书,里根总统亲自给他颁发总统自由奖章。

仔细研究作者的生平你就能发现,他会对群众运动感兴趣,其实并不奇怪。他的一生横跨了20世纪4/5的时间,历经了俄国的共产革命、德国的纳粹运动、意大利的法西斯运动、亚非各国的民族独立运动等。更重要的是,他长期与社会底层、边缘群体生活在一起,对他们的生活处境、心理状态、人格特征等都有细致的观察,这一切奠定了他的思想雏形。

《狂热分子》并不是一本严格意义上的学术著作,正像作者自己所说的,它只是一部思考之书,帮助架构一些新的问题。在今天看来,用散文体的写作方式阐述一个枯燥的学术话题,可能正是一个作家最高明的地方。举世公认的哲学大师康德也认为,哲学研究应该是高深的,而表述应该是通俗的。尽管也有不少人认为,作者的这本著作缺乏严谨的论证,体系不够严密,书中很多观点未必准确,但他这种蒙田随笔式的写作风格,恰好迎合了大众口味,因而迅速风靡全球,成为很多人了解群众运动的启蒙之作。

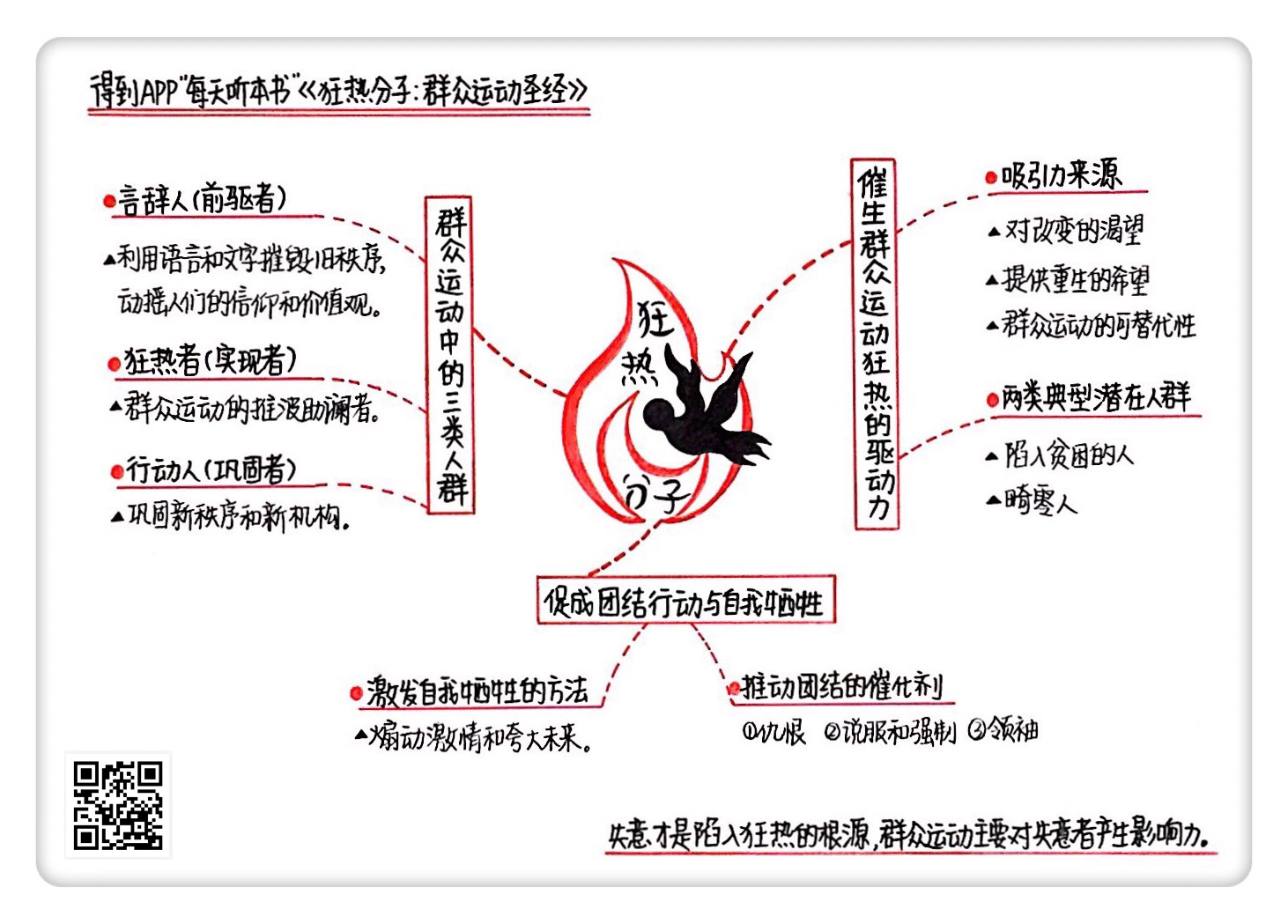

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我就分三个方面为你详细讲讲书中的重点内容:第一,催生群众运动狂热的驱动力来自哪里?哪些人容易成为狂热分子?第二,促成狂热分子团结行动和自我牺牲精神有哪些方法?第三,群众运动中的“言辞人”“狂热者”“行动人”分别呈现怎样的心理特征?

先来说说第一部分,催生群众运动狂热的驱动力来自哪里?换句话说,哪些人可能一头扎进群众运动的浪潮中去呢?

作者在这一部分的开篇即点明了,渴望改变是人们投身群众运动的表面动机。在他看来,群众运动并不必然是不好的东西,任何大变革计划想要取得成功,都必须利用民族主义的激情。日本在现代化方面能够迅速取得成功,某种程度上正是拜民族主义热情所赐。

那么,人们投身群众运动的内在动力是什么呢?或者说,这种渴望改变的本质是什么呢?很多人可能想当然地以为,贫穷是导致群众运动的主要因素,因为只有一个人足够悲惨,才会渴望改头换面。但是作者却对此提出了质疑,他认为,积极投身群众运动的,多为一些失意者,但是失意者未必就是穷人,富人同样有理由害怕未来,对现在所拥有的失去信心。

这不难理解,举个例子,甲和乙是两个都毕业于高等学府的高材生,学历、才识、专业、家境、样貌等方面都很相似,但是几年过去了,甲成了一个受人尊敬、自信满满的知名人物,而乙只是一个普通的小职员。那么甲对国家和社会的看法可能倾向积极,认为这是有付出即有回报的公平社会,乙却可能恰恰相反。尽管这种差距是由于能力、个性等自身因素所造成,但是大多数人仍然乐于将失败归咎于外界因素。

群众运动最大的驱动力之一还在于,它提供了希望。看不到希望的感觉远比贫穷更加让人难熬,所以作者注意到了一个现象,失业者的绝望并不仅仅在于担心陷入贫困,更是由于他们突然发现人生一片虚空。在股市上一直有“一胜二平七亏”的说法,因炒股一夜赤贫的新闻随处可见,但为什么很多人仍然乐此不疲?因为他们都怀惴着一丝侥幸,希望自己是那幸运的十分之一。

那我们是不是可以据此断定,投身群众运动怀抱中的忠实信徒必然钟情于某种主义或者纲领呢?作者认为,答案是否定的,一个人热烈皈依于某一个群众运动,可能只是因为他迫切需要投入到一个运动中去。群众运动的可替代性,也是它的重要驱动力之一。如同对于一个饥肠辘辘的人来说,谁承诺面包,他可能就会追随谁。作者在书中也讲得很清楚:当我们个人的利益与前途看来不值得我们为之活下去时,我们就会迫切需要为别的事物而活。

那么,具有怎样特质的人容易被这些驱动力所推动呢?作者在书中,为我们非常详尽地列举了11种群众运动的潜在皈依者,而且这每一种人,作者还都给他们起了名字——比如说像穷人、畸零人、少数民族、野心者、烦闷者、极端自私的人等。虽然名字很多,但他们之间却有着一些值得注意的共同特质。下面,我就为你来重点讲述两类典型。

一类是陷入贫困的人。作者认为,陷入贫困的人,其想法可能也不尽相同,有些陷入贫困者心灰意冷,只想有口饭吃,有的人希望东山再起。作者对长期陷入贫困的人和新近才陷入贫困的人进行了比较,前者往往对自身的处境安之若素,不思改变;而后者呢,因为还保存着对过去富裕生活的美好记忆,他们觉得自己受到了一个不公正的秩序的剥夺和伤害,这个时候一旦有呼吁重新洗牌的人出现,他们必然会蜂拥而上。二战时期,纳粹和法西斯革命的主要支持者就是破了产的中产阶级。如果说新穷人还是有那么一点理想的,那么赤贫的人唯一的理想就是填饱肚子,他们根本不会有时间、心情去悲愤或造梦,所以群众运动对他们是没有吸引力的。还有一种穷人是依附于某个紧密团体的,所以较不容易产生失意感,也因此较不容易受群众运动的吸引力感染。兴起中的群众运动会竭尽所能地制造家庭分裂,日本侵华的时候大量杀人,很多家庭妻离子散天各一方,这就大大削弱了他们的斗志。

在这里,作者开辟了一个新的思考领域,一般我们认为,哪里有压迫哪里就有反抗,闹革命是为了反抗专制。但作者却认为恰恰相反,在一个极权社会中,革命会爆发,一般都不是因为人们不堪忍受强权的压迫,而是由极权架构发生松动所导致。这听起来实在太不可思议了,但是仔细想想,一个人揭竿而起,到底反对的是旧政权的专制,还是它的软弱无能呢?这恐怕是一个值得深思的问题。

一类是所谓的畸零人。什么意思呢?作者分别对所谓暂时性畸零人和永久性畸零人给出了定义,说前者是“尚未达成志向,但还没有放弃希望”的一类人,后者则是“因为缺乏才干,或身心上有不可补救的缺陷,故而无法达成生平愿望”的那些人。这也就是说,前者的失意是暂时的,后者则是长期的、永久性的。作者借此推断出这两类人面对群众运动的两种不可心态,前者虽然很容易受到群众运动的宣传感染,但是很难发展成为忠实信徒,一旦取得一点点进步和成就,他们就会回归正常人的生活。但在后者看来,自己的人生已经一败涂地,只有融入群体中去,才能找到自我的存在价值。一个人如果断定自己的处境已经坏到顶了,那么无论发生什么事,也都可以承受了。

说到这里我来为你做一个小结,催生群众运动狂热的驱动力主要来自三个方面,对改变的渴望、提供重生的希望,以及群众运动间较强的可替代性。作者分析了狂热分子的人群特征,并且认为:一个群体的性格和命运,往往由其最低劣的成员决定,占人口绝大多数的正派老百姓只有在台下看戏的份。

下面我就来为你讲讲本书的第二个重点内容:促成狂热分子团结行动和自我牺牲精神有哪些方法?

作者认为,群众运动的最大功能在于促进其追随者团结行动和自我牺牲的精神。那要如何激发出自我牺牲精神呢?作者给出的答案之一是——煽动激情。作者认为,狂热者无法被说服,只能被煽动。狂热者看似对自己信仰的神圣伟业忠贞不二,但实际上,正如我们前面所说的,狂热者通常也是失意者,所以,他们亟须依附于一个神圣的组织,从而获得自信。比如,德国曾经的一部名叫《浪潮》的电影,根据美国真实事件而改编,讲述的是高中教师在五天的课堂时间里建立起了一个集权组织,通过不断向学生灌输纪律、团结和集体主义让纳粹精神重现。影片中的主人公蒂姆最后因为信仰破灭而吞弹自杀,这一幕给许多观众留下了深刻印象。由于这个蒂姆是一个富家子弟,但他缺少关爱、性格内向、不善交际,在学校被小流氓欺负,所以他一直渴望能够融入集体摆脱孤独。

当文格尔教授提出要成立浪潮组织的时候,蒂姆第一个响应号召,用一场大火烧掉了自己的奢侈品。通过浪潮,他看到了生活的希望,找到了归属感,实现了自我价值,他感觉自己成了浪潮群体的一部分。为此,他变得越来越狂热,不顾危险爬上政府大楼喷绘集体标志,拿着气枪吓跑欺负群体成员的混混,甚至主动提出要当“领袖”文格尔先生的保镖。因此其实对他而言,真正重要的不是他所依附的事业或者组织的本质,而是他渴望有所依附的情感需要。

那么,是不是只要通过煽动,就可以激发出所有个体的狂热呢?作者认为,答案是否定的。要让个体敢于自我牺牲,还得贬低现在,夸大未来。如果现在的生活美好而又充满希望,那么你对别人给出的许诺,可能就难以动心;如果你要做的事情,可能危害到现在你已经拥有的,那么你就会慎重考虑,不会轻易冒险。可是,对于失意者来说,事情却刚好相反——群众运动排斥当下的一种态度,可能正对他们的胃口;如果社会上那些成功者也能和他们一样失去一切,他们可能会感到非常痛快。

刚刚讲了促进自我牺牲精神的方法,煽动激情和夸大未来,下面我们就来聊一聊哪些元素构成了团结的催化剂,换句话说,怎样促成团结,让个体融入特定的群体之中。在这里,作者研究发现了几种方式。

一种是仇恨。作者认为,当我们恨一个对象时,往往倾向于寻找同伙,大家一块来发泄恨意。比方说,一个商人,同时得罪了两个生意伙伴,搞不好这两个被得罪的人就能结成同盟,共同来对付这个商人。希特勒之所以煽动反犹太主义,一方面为了团结德国人,另一方面也把波兰、罗马尼亚、匈牙利、法国这些同样仇恨犹太人的国家团结在了一起。

但是仇恨究竟从何而来,为什么能够发挥凝聚的作用?作者认为,我们的恨意主要不是来自别人对我们的伤害,而是来自我们意识到自己的无能和懦弱——也就是源于自卑。当你在职场上被一个能力平平的人欺负了一下,你内心可能更多的是鄙夷而不是仇恨。所以作者说,要是哪一天美国人开始全心全意去恨外国人,就反映出他们已经失去自信心了。

二是说服和强制。作者认为,很多人容易陷入一个思维误区,认为德国的纳粹党因为高超的宣传术才得以上台,却忽略了当时的社会状况以及希特勒对宣传和强制手段的并用。历史一再证明,将一切归功于宣传是没什么道理的,除了失意者以外,再高明的宣传也很难让本来不相信的人选择相信,充其量只能让那些本就相信的人更加相信而已。但是当说服和强制手段相结合的时候,情况就大不一样了。比如伊斯兰教,就是凭借武力传扬开来的。在书中作者引用历史学家赖德烈的话说,不管耶稣的精神和军队有多么不相容,前者往往靠后者才能存活。就拿我们熟知的法国大革命来说,真正穿透整个欧洲的,不是大革命的各种观念,而是它的军队。

三是领袖。作者认为,一个群众运动要成气候,领袖的作用不是万能的,却也是不可或缺的。如果群众运动的孕育时机尚未成熟,无论领袖的才能多么卓越,都不可能凭空变出一个群众运动来。为什么呢?一次成功的群众运动,离不开众多追随者,拿我们今天的话来说,就是“脑残粉”。在失意者对现状还没有彻底绝望的时候,他们是否愿意牺牲当前,去换取一个遥远的未来?答案很可能是否定的。在20世纪30年代,那位潜在的领袖丘吉尔在人民心中固然地位突出,而且每天都发声,但当时却没有人愿意追随他。只有到后来战争的灾难从根本上动摇了这个国家,个人自主的生活变得无法维持和无意义之后,丘吉尔才有了大显身手的机会。那么当领袖获得这样的机会以后,他们要扮演怎样的角色呢?书中告诉我们,他会把失意者内心的积怨大声说出来并加以合理化。他会描绘一个辉煌的未来,以此证明,牺牲当前所拥有的短暂幸福是值得的。他会唤起人们对集体的热忱,让他们觉得个人的生存是渺小而没有意义的。

这一部分是全书的精华部分,主要讲了促进自我牺牲精神的方法——煽动激情和夸大未来,以及推动团结的几大催化剂,比如仇恨、领袖、说服和强制。团结的最终目的,是要让忠实信徒完全同化到一个紧密集体中去,让他们获得新的身份新的生活,投入到新的事业中去,从挫败感的牢笼中解放出来。

下面我们就来聊聊最后一块重点内容:群众运动中的三类人群,所谓的“言辞人”“狂热分子”和“务实的行动人”,他们分别呈现怎样的心理特征,以及他们在群众运动中所起的作用。

在这本书中,作者所谓的言辞人,有点类似于我们今天所说的公共知识分子,比如说作家、艺术家、媒体人、学者、大学教授等等这一类人群。作者认为,他们通常可以扮演社会舆论制造者的角色,也就是说,在群众运动发动之前,先利用语言和文字摧毁旧秩序,动摇人们的信仰和价值观。那么到了群众运动的成长阶段,就必须借助狂热者的气质和才干。而在群众运动的巩固阶段,又得靠那些务实的行动人。

作者说,所谓的言辞人,这类人呈现在我们面前的形象常常是这样的:不遗余力地揭发社会黑暗、抨击政府,所以我们很容易相信,他们是一群为了维护社会公正,敢于为弱势群体仗义执言的斗士。然而事实真是如此吗?作者认为恰恰相反,他们的动机十之八九都是出于私心。也就是说,言辞人并不是因为同胞的不幸而痛苦,而是因为自己没能获得平等待遇而痛苦。作者进一步阐述说,若是一个言辞人的崇高地位受到当权者恰如其分的承认,他往往会找出各种高尚理由来解释自己为什么会站到强者一边,打压弱者。爱挑刺的知识分子常常打着自由的旗号,对现有制度口诛笔伐,并且呼吁群众起来战斗,但是对于这些言辞人来说,群众不过是他们获取权力的工具罢了。

这样的情况即使在当今时代也并不少见,比方说某地发生了突发事故,相关部门正忙于处置之中,一个失意的知识分子发现了这个情况,开始在网上炮制政府处置不力的谣言,煽动网民的不满情绪,不明真相的网民这个时候被谣言牵着鼻子走,一起加入到抨击政府的队伍之中。但事实上,在这起事件里,政府只是一个无辜的背锅侠,网民的情绪被言辞人利用,沦为了乌合之众。

说完了言辞人,我们再来看所谓的狂热者。作者认为,言辞人仅仅是准备了火把,如果没有狂热者,将永远不会燃烧起来。等旧秩序开始瓦解,那些一直祈祷这一天早日到来的言辞人反而会害怕起来。他们会忘了自己为弱势群体所说过的一切话,而跑去求助于得势群体,也就是行动人,请他们来对付狂热的群众。

而狂热者们虽然是群众运动的推波助澜者,但等他们完成自己的使命,又将被踢下舞台。为什么呢?作者认为,因为狂热者控制不了他们的狂热。狂热者只能在阴谋活动中得到内心的安宁,在不断企图破坏既有的秩序中获得满足。所以一旦运动取得胜利,没有外敌可以摧毁时,他们就会通过斗自己人来宣泄。这样一来,狂热者就对新的秩序和机构形成了威胁,这个时候,只有行动人的介入才能保卫群众运动已经取得的成果。狂热者狂热了一阵子以后,只能面临枯萎和凋谢的命运。

作者认为,狂热者凋谢了以后,就该务实的行动人上场了。群众运动的目的并不是摧毁,而是将群体性的狂热往理性和有益的方向引领。只要将行动合理控制在理性有序的范畴内,对社会就可以做到有益无害。作者认为,行动人所要做的,就是要巩固新秩序和新机构,狂热既是一种灵魂的疾病,又是一种可以让国家和社会从衰败走向复兴的神奇工具,所以关键要看怎么去引导。

说到这儿,《狂热分子》的重点内容就为你介绍得差不多了,咱们对今天的内容做一个简单的回顾。

首先,我为你讲述了群众运动的吸引力源自怎样的心理,以及投身群众运动的潜在人群。在这一部分中,作者认为,“失意”是群众运动的主要动因,失意者出于某些原因觉得自己的生命已经无可救药的失败,因而盲目投身于某项神圣事业,好让个人的责任、恐惧、缺点被掩盖。

其次,我为你讲述了促成团结行动与自我牺牲的主要方法。在这一部分,作者认为,失意者通过贬低现在而将自己融化为神圣伟业的一部分,他们非常愿意淹没在壮观的群众场面之中。

最后,我为你讲述了三类人分别在群众运动不同阶段发挥的不同作用,一个群众运动一般都是由言辞人为前驱,由狂热者实现,再由行动人加以巩固。虽然群众运动把人宗教化了,但是它在唤醒和振兴一个停滞的社会方面却无疑是有效的。把群众运动往有益的方向引导才是这本书的真正用意。

关于作者的生平,一直有多种猜测,传说他一生都在孤独中度过,父母皆亡,没有爱人,自杀过三四次都没能死成。我们可能很难想象,他是如何熬过长达八十多年的漫长岁月,又是在怎样的绝望中,一边当码头工人,一边写下后来畅销全球的《狂热分子》?有人好奇,一个码头工人,如何能够写出这样一部社会心理学启蒙著作?也许正因为同样身为底层的失意者,他才会对同类有那样栩栩如生的书写。

当然,这本书也引发了不少争议,有人认为,作者对狂热分子的赞美和对知识分子的丑化,充满了草根对精英的羡慕嫉妒恨。作者可能过分夸大了个体的心理作用,而忽视了政治制度、社会变迁、文化传统等因素的影响。在他看来,群众运动是失意者逃离无能自我、寻求新生活的主要渠道,但是我们知道,群众运动中的很多追随者不过是跟风而已。当你跟着邻居一起去上访的时候,你可能根本来不及思考,你只是觉得大家都去了,所以你也去了,而叫你去的邻居,也并非为了帮助你,而只是想给自己壮胆而已。但是作为一个从未接受过正统教育的业余研究者,作者已经足够让我们钦佩。这本书所提供的只是一种视角,而不是绝对真理,所以我们只有带着批判的态度看,才能收获更多。当狂热分子昂首阔步向我们走来的时候,我们至少应该对他们多一些了解。可能当我们只有剖析了狂热分子们的内心世界,才能避免陷于非理性的集体狂热。

撰稿:叙岚 脑图:摩西 讲述:于浩

划重点

1.催生狂热的驱动力主要来自对改变的渴望和群众运动间较强的可替代性;失落者更容易成为群众运动的潜在皈依者。

2.群众运动通过煽动激情和夸大未来促进自我牺牲精神,利用仇恨、领袖、说服和强制推动团结。

3.群众运动一般都是由言辞人为前驱,由狂热者实现,再由行动人加以巩固。