《法度与人心》 徐学勤解读

《法度与人心》| 徐学勤解读

关于作者

赵冬梅,北京大学历史学博士毕业,现为北京大学历史系教授,博士生导师,中国宋史研究会理事。英国牛津大学圣安东尼学院访问学者,美国斯坦福大学北大分校客座副教授,德国维尔茨堡大学汉学系客座教授。曾于中央电视台《百家讲坛》栏目讲述寇准、司马光等历史人物。出版有《千秋是非话寇准》《司马光与他的时代》《文武之间:北宋武选官研究》《大宋之变:1063—1086》等作品。主修宋史,在官僚制度、官僚生态、社会生活等领域有着深入的研究。对晚唐至北宋军事、政治、社会生活,以及对制度中特定人群的生存状态、制度与人群的互动关系关注密切。

关于本书

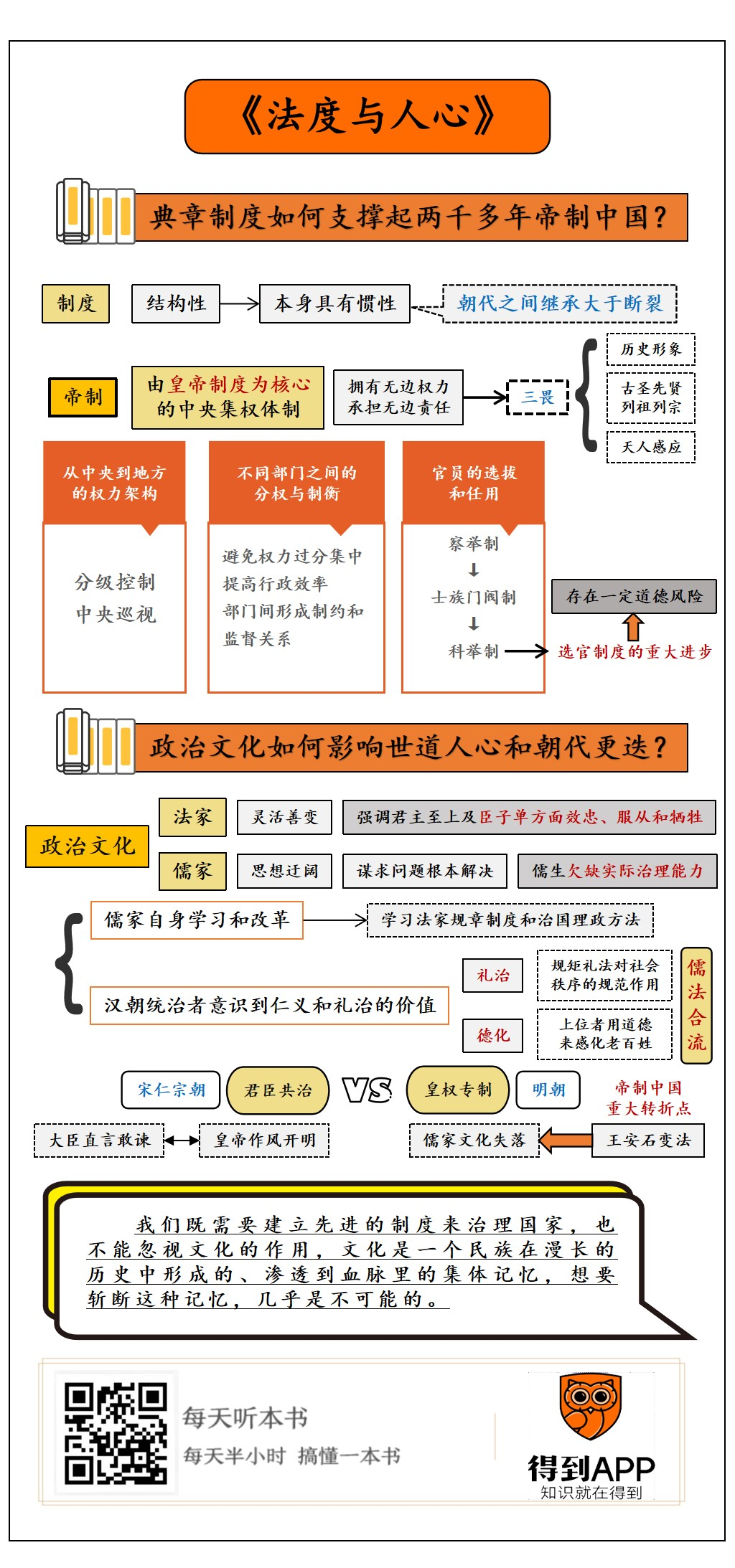

这本书是作者从事制度史研究三十年的成果,从典章制度(即法度)和政治文化(即人心)两个维度,重新考察帝制时期的中国,通解制度与人心的纠葛。

核心内容

第一部分,谈典章制度,看这些制度是如何支撑起两千多年帝制中国的;

第二部分,谈政治文化,看这些文化是如何影响世道人心和朝代更迭的。

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤。今天要为你解读的书是《法度与人心》,它的副标题是“帝制时期人与制度的互动”。

这里所说的“帝制时期”,有没有确切的起始和结束年份呢?有,那就是从公元前221年秦始皇建立秦帝国,到1912年2月末代皇帝溥仪宣布退位,一共历时2133年。中间经历了大大小小数十个王朝,产生了四五百位皇帝。

有趣的是,对于这段漫长的帝制时期,今天的中国人有两种截然相反的态度:一种是自豪,认为我们有灿烂悠久的历史,文明程度曾长期领先于世界,而且,中国是世界上所有文明体中,唯一的文明没有中断过的古国,我们应该为之骄傲;另一种则是批判,认为帝制是腐朽落后、专制残暴、摧残人性的,那是中国在近代落后于西方的根本原因,所以,对于帝制应该否定。

那么,为什么会有这样矛盾的态度呢?原因很简单,一是我们对历史的了解不够全面,二是我们总是带着偏见去看历史。别误会,我这里所说的了解全面,不是说要把每个历史事件和人物都搞明白,那样谁都做不到,而是说要建立起一套整体的历史观,能以一种贯通的视角看待整部中华帝制史。

啥叫整体的历史观呢?我解释一下。过去我们学习和研究历史,总是以朝代为基本单位,学完宋朝学元朝,学完元朝学明朝,每个朝代的历史都是相互独立的,或者说是割裂的。它所导致的后果是,我们虽然学习了几千年的历史,但是,眼里只有一个个前后脱节的片段,而没有办法把它们连通成一条完整的历史长河,形成对历史的整体看法,这就是缺乏整体史观。

那么,啥叫带着偏见看历史呢?就是说,作为现代人,我们的思想观念、知识结构、精神信仰、行为习惯,与古人都有很大的差别,如果我们以今天的流行观念和标准去揣摩古人的言行,那很可能会南辕北辙,闹出笑话,不能真正抵达古人的内心。所以,我们要想真正理解历史事件和人物,理解历史的复杂性,就必须先了解古代的文化传统。

我今天要为你介绍的这本《法度与人心》,正好解决了这两个问题,它的作者是北京大学历史系赵冬梅教授,多年来,她一直致力于中国古代制度史、政治文化史和宋史研究。在这本书里,她不是简单地以朝代为序重新讲一遍中国古代史,而是从典章制度(也就是“法度”)和政治文化(也就是“人心”)这两个维度,来重新考察帝制时期的中国。她没有简单地下结论,说制度与文化孰轻孰重,而是用很多具体的政治生活场景,讲述这两个因素是如何在历史中发挥作用的,既为我们构建了一套整体史观,也消除了很多历史偏见。

今天的音频,我就按照原书的结构,分两个部分来为你解读:

第一部分谈典章制度,看这些制度是如何支撑起两千多年帝制中国的;

第二部分谈政治文化,看这些文化是如何影响世道人心和朝代更迭的。

古往今来,影响历史走向的因素可谓千千万万,比如制度、经济、文化、环境、战争、人口、技术等等,但在所有这些因素里头,制度无疑是最根本的因素之一。为什么呢?因为制度的作用是结构性的,它是影响其他因素的因素,制度会影响到所有人的选择,包括制度的制定者、执行者、被执行者、乃至反对者。制度可以成为推动力量,也可以成为巨大的阻力。

尤其当我们把两千多年的中国帝制史当作一个整体来看的时候,你会发现,制度因素可能比改朝换代这样的历史事件更为重要,因为很多时候,改朝换代只是换了一家一姓当皇帝,在根本制度上并没有太大的改变。尤其在每个朝代建立之初,新的王朝往往不得不沿用前朝的一系列制度,比如汉承秦制、宋承唐制,这绝不是因为新上台的统治者喜欢前朝,而是因为制度本身有它的惯性。即便是异族入侵建立的政权,他们也会沿用汉人政权的大部分制度。用作者的话说,“就制度而言,在朝代与朝代之间,永远是继承大于断裂。”

所以,研究政治制度史可能比研究断代史,更能触及治乱兴衰的根本规律,因为制度是比朝代更长久、更复杂的一个变量。制度会影响政治的稳定、经济的兴衰、军事的强弱。

从某种意义上,我们可以把朝代看作帝制衍生出来的“产品”,朝代更替则是产品迭代,每一次迭代都既有断裂,又有继承。那么,是不是每次迭代都比前一代强呢?不见得,作者认为,帝制中国最好的时期是在北宋的前半段,在宋神宗朝的王安石变法之后,帝制的文明程度和总体效率都开始倒退,直到辛亥革命爆发后彻底走向终结。

说了这么多,我们还没有解答一个关键问题,那就是,到底什么是帝制?其实很简单,就是一整套由皇帝制度为核心的中央集权体制,它的根本特征是权力归皇帝一人所有,皇帝是终身制的国家元首,皇位只在皇室内部世袭。

我们都知道,秦始皇建立了中国历史上第一个中央集权的王朝。所谓中央集权,是与封建制相对的,周朝实行的是封建制,也就是封邦建国,各个封国的政治、经济相对独立,按照宗法制,各个封国彼此认同,并尊周王为天下共主,周天子对封国并没有直接管辖权。但是,秦灭六国后,建立起一个帝制国家,“海内为郡县,法令由一统”,权力归秦始皇一人所有,真正实现了《诗经》里所说的“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。

作者用了半本书的篇幅,讲述帝制时代的各种典章制度,最核心的当然就是皇帝制度,其他包括郡县制、察举制、科举制、宰相制、台谏制等等,这些制度涉及君臣权力的分配、中央与地方的关系,以及官员的选任、晋升、监察等等。下面,我一一为你拆解。

帝制的核心是皇帝制度。皇帝的权力超越一切制度、法律和组织之上,他的任何决定,无论荒谬还是合理,只要他坚持,任何人都阻拦不了。换句话说,没有任何力量可以合理合法地对皇帝进行强制性的约束,除非把他废黜、囚禁或者杀害,但这些必须要有足够的实力才能办到,而且光有实力还不行,还需要突破忠君思想的道德束缚,所以并不容易发生。那么,皇帝是不是就可以为所欲为呢?也不是。

在历史上,的确有过很多昏庸无道、独裁专制、嗜杀成性的皇帝,但即便是那样的皇帝,他们的权力也并非完全不受限制。尽管没有硬约束,还是会有一些软约束,那是什么呢?作者说皇帝有“三畏”,“畏惧”的“畏”。

第一畏是历史,皇帝害怕自己成为遗臭万年的昏君,会在意自己的历史形象。第二畏是古圣先贤和列祖列宗,古代圣王(比如周公、孔子)的原则和榜样,本朝列祖列宗,特别是开国皇帝的说法和做法,对后世的皇帝都有规范作用,“祖宗之法”不可轻易更改。第三畏是天,古人相信天人感应,人间统治与天道之间是相关联的,人间统治出了问题,天就会降下灾异,比如地震、水灾、旱灾、日食,都会被认为是上天对统治者的警告。面对灾异,皇帝必须做出悔过姿态,检讨政策、下罪己诏、罢免官员、广开言路等等。

所以,皇帝在拥有无边权力的同时,也需要承担无边的责任。一位想要有所作为的君主,必须维护国家的长治久安、百姓的安居乐业,以及政权的金瓯永固。然而,政治是一项实操性极强的工作,需要处理各种棘手的内政外交难题,包括人才选拔、经济发展、地方控制、黄河治理、灾民救济,等等。

可以说,从登上皇位到宣示权力,再到树立权威,再到熟练地运用权力应对纷繁复杂的重大突发事件,成为一个合格的最高决策者,一点都不轻松。因而,一个“好皇帝”必须殚精竭虑、如履薄冰,还要勤于政务、从谏如流。这样的“好皇帝”多吗?当然不多。

千百年来,能被称得上是“明君”的皇帝屈指可数。原因很简单,因为皇位采取世袭制,能够有资格又有能力进入候选名单的本来就凤毛麟角,可供挑选的范围极其有限,真正具有雄才大略的继承者少之又少,大多数时候只能选到中等之人。到王朝中后期,上台的往往是年幼或无能的平庸之辈,像东汉、明朝、清朝后期的皇帝大多如此,但为什么这些王朝看起来“气数已尽”,却还能苟延残喘数十上百年呢?作者认为,这得益于政治的惯性,或者说,是依靠官僚集团的自行运转。自行运转靠什么?主要是靠制度。

那么,制度到底是怎样运转的呢?这个问题看起来很复杂,其实只要分三条线索就能讲清楚:第一条是纵向的,也就是从中央到地方的权力架构;第二条是横向的,是不同部门之间的分权与制衡;第三条还是纵向的,是官员的选拔和任用。掌握了这三条线索,就基本搞明白了帝制中国的运行逻辑。

我们先说第一条,也就是从中央到地方的权力架构,这个问题的核心是在中央控制和地方活力之间找平衡,这是所有国家(包括现代国家)治国理政的共同难题。那么,帝制中国是如何应对这道难题的呢?主要有两个策略,一是分级控制,二是中央巡视。

分级控制很容易理解,秦朝实行郡县制,就是把地方分为郡和县两级。西汉后来设置了州,州本来是中央派出的巡视组,后来演变成郡以上的一级地方行政组织,地方改为州、郡、县三级。到隋文帝时期,取消郡,“以州统县”,又重归两级制。唐中期,迫于边防压力,不得不在州之上设置节度使,又回到三级制。再到宋代,在分级控制之外,又出现了“分权制衡”的新思路,在州以上设置路(“道路”的“路”),路大致设有四种机构,分别管理财政、司法、军政和新生财利,四种机构互不统属,分别对上负责。

至于中央巡视,就是由中央派出官员,搜集地方政情民意,监督官场风气。巡视既有为了某些大案要案临时派出的,也有制度性的巡视,比如设置刺史、御史等官职定期出巡或者常驻地方,他们是“代天子巡狩”,代表着皇帝和中央的权威,虽然品秩不高,但是权力巨大。无论是分级控制,还是中央巡视,本质上都是为了加强中央对地方的有效治理。

第二条线索是不同部门之间的分权与制衡。分权的目的,一是不让权力过分集中在宰相等权臣的手里,防止某些官员功高盖主,对皇权构成威胁;二是为了提高行政效率;三是在部门之间形成制约和监督关系,防止滋生贪腐和专权。当然,如果官僚机构过于庞杂,冗员过多,则会造成极大的财政负担。

历朝历代,对官员品行作风的监察一直是权力运作的大事,每个朝代都设有相关的监察机构和职务,比如御史、刺史、谏院、黜陟使、巡按使、东西厂、锦衣卫等等,虽然这些机构执行的效果差距很大,但是对官员品行都起到了监督作用。

第三条线索是官员的选拔和任免。我们知道,中国古代官员的选拔,大体经过了从察举制、士族门阀制到科举制的变迁,一般认为,科举制的诞生是选官制度的重大进步,因为从依靠门第变成了凭实力竞争,给平民子弟提供了向上流动的机会,权力从被小圈子垄断变得更加开放。作者也基本赞同这种观点,但她同时提出了一个很有意思的看法,她说,相比于士族门阀制,科举制存在一个弊端,那就是不容易看出考生的道德人品,而之前小圈子内部的熟人举荐,大家对被举荐者的个人品行是知根知底的。因而,从熟人官场变成陌生人官场,也存在一定的道德风险。

以上说的这些典章制度,构成了帝制中国的四梁八柱,形成了相对稳固的权力体系和政治生态。虽然帝制距离现代政治体制还有很大差距,但一些基本雏形已经具备。在没有更先进的政体可供参照的情况下,它依靠自身的不断修补完善,取得了辉煌的文明成果;但它越到后期,越走向专制和溃败,始终无法逃出治乱循环的魔咒。

为什么呢?一言以蔽之,因为“法度”不再能安抚“人心”。

那么第二部分,我们就来聊聊,帝制时期的政治文化,是如何影响世道人心和治乱兴衰的?

作者认为,“中国的政治统一之所以能够长期延续,是因为伴随着政治统一的,还有不断深入的文化整合。”秦始皇“车同轨,书同文”,奠定了文化整合的基础。由汉字所承载的文化,它的所到之处,都是被这种文化所化之人,这些人形成了一个“想象的共同体”。所以,“文化的整合巩固了政治的统一,政治统一又滋养培育出一套特殊的文化。”

那么,帝制中国的政治文化都有哪些呢?主要是儒家和法家文化。你可能听说过“外儒内法”、“儒法互补”、“儒法斗争”等说法,这些说法都是在讲儒家和法家两种政治思想的斗争与融合。关于儒家与法家的互动,学术界已经有过很多研究,而作者在这本书里把我们带到故事的源头,看两种思想最初是如何被统治阶层吸纳,并成为主流的。

我们知道,在春秋战国时期,出现了百家争鸣的思想盛况,儒家和法家是其中的两个派别。但这两派学说的政治命运截然不同,儒家的代表人物孔子周游列国,却不得志,“累累若丧家之犬”;而法家的代表人物,如管仲、李悝、吴起、商鞅等人在各国大展拳脚,实行变法,尤其是商鞅变法让秦国迅速崛起,最后灭六国,实现大一统。

为什么在春秋战国时期,儒家被冷落,而法家被重用呢?书里对两种思想做了比较。

作者认为,儒家思想迂阔,也就是迂远而不切实际。它强调尊重自然法则,志存高远,追求仁政,谋求问题的根本解决,而不是快速得到结果,但儒生往往欠缺实际的治理能力,因此,在现实政治中很容易碰壁。统治者所希望的是富国强兵、谋求霸业,对儒家的“仁义道德”,儒家所要求的高度自律精神,没有耐心,也没有兴趣。所以,在豪强并起的时代,儒家不受待见。

那么,法家是怎么样的呢?作者说,“跟儒家的迂阔相比,法家完全是另一种风格,他们灵活善变,为达目的可以随时调整姿态,变换主张。”比如,书里讲到商鞅见秦孝公的故事,他们俩并不是“一见钟情”,而是谈了四次,才彼此接纳。前两次,商鞅讲的内容是各种高远的社会理想,跟儒家讲的那一套很像,结果,秦孝公听得直打瞌睡。于是,后两次商鞅调整了策略,开始大讲“强国之术”,秦孝公听得津津有味,并开始授权给商鞅搞变法。

在作者看来,“对强权势力的投其所好,以及对被统治者的严刑峻法,是法家的一体两面。”法家讲究法治,但它的目标并不是建立一个“法律面前人人平等”的社会,而是要建设一个贵贱有别、亲疏有分、尊卑有序的等级社会。其实,在这一点上,儒家和法家是一样的,儒家也强调等级秩序,它们的区别在于,儒家相信人在知识与精神层面上的平等,相信不同身份地位的人,都可以通过学习成为贤人。

孔子说,“君使臣以礼,臣事君以忠。”在他心目中,理想的君臣关系应该是以礼遇换忠诚。在儒家设想的人伦秩序中,所有的关系都是相互的,虽然关系有高下之分,但地位相对较低的一方,比如臣下、儿子,同样拥有独立思考和自由表达的权利,儿子可以批评父亲,臣下可以匡正君主。类似的提法,比如“君仁臣忠,父慈子孝,兄友弟恭”。但法家一味强调君主至上,强调臣子单方面的效忠、服从和牺牲。很显然,法家的思想会更符合统治者的口味。

说到这,你肯定有疑问,既然如此,后来汉朝为什么会“罢黜百家,独尊儒术”?儒家又为何会成为两千多年里的正统思想呢?

这个过程书里说得很详细,我为你简单总结一下,主要有两方面原因:一是儒家自身的学习和改革,前面提到儒家在治理能力方面有所欠缺,他们就向法家学习规章制度和治国理政的方法;第二,更重要的是,汉朝的统治者看到秦帝国二世而亡,看到法家统治的缺陷,过于残暴的统治会让百姓揭竿而起,汉朝的统治者也曾实行严刑峻法,使用酷吏打击豪强,短期效果显著,但长期效果并不理想,他们在执政过程中逐渐意识到,儒家所提倡的仁义和礼治的价值。

那么,儒家是如何一步步被汉朝统治者重用的呢?

首先,是儒家对礼仪的规范和指导,让汉高祖刘邦看到礼仪的价值。汉朝建立之初,举行盛大的庆祝活动,群臣在宴会上大呼小叫、饮酒争功,根本没人在意皇帝刘邦的感受,刘邦很是郁闷。这时,儒者叔孙通告诉他,陛下需要的是礼仪,并主动请缨起草朝会礼仪。两年后,长乐宫落成,汉王朝又举行盛大庆典,在礼仪规范的指引下,整个朝见活动井然有序,群臣对皇帝毕恭毕敬。刘邦心满意足地说,今天才知道做皇帝是何等尊贵。

当然,儒者不会满足于做一个礼仪专家,他们的自我期许是治国平天下。汉武帝即位后,对礼的需求再次兴起,他打算按照儒家思想改造国家,但遭到信奉黄老思想的窦太后的反对。直到窦太后死后,汉武帝才重新与儒家接触。儒生董仲舒提出以儒学为核心,同时吸收法家、道家、阴阳家的思想,建立一套新的政治思想体系,提出了“天人感应”和“罢黜百家、表彰六经”等主张。这些主张被汉武帝采纳,从此影响中国两千多年。

作者说,儒家把礼治与德化进行结合,所谓“礼治”,就是用礼法治理天下,强调规矩礼法对于社会秩序的规范作用,但在儒家礼法之中,也包含了一些法家的法令制度,她称之为“儒法合流”。而所谓“德化”,就是“以德化民”,君主、官僚,以及一切在上位的人用道德来感化老百姓,带动社会风气向良好的方向转化,引导人民追求高尚有德行的生活。礼治与德化结合,其实就是法治与德治结合,两者相辅相成。当然,这是一种理想的状态。

这种理想状态有没有实现过呢?恐怕很难说有。那么,退而求其次,帝制时期儒家政治最好的时代是什么时候呢?对这个问题,作者倒是给出了一个明确的答案,不是盛唐,不是康乾盛世,而是北宋,更确切地说,是11世纪中期的宋仁宗朝。她说,那是“帝制时期儒家政治所能取得的最好成绩”。

当时,“官僚队伍的效率并不怎么高,但是没有残忍刻薄的官员;刑法的执行似乎很松弛,但是法官大多公平正直;朝政不是没有弊端,但是不足以败坏大局;朝臣之中不是没有小人,但是不足以压过良好的风气。这是一种并不纯净整齐的中庸的美好,它容纳了人性的复杂,因而是真实的。”

在宋仁宗朝,开创了政治清明、经济繁荣、文化昌盛的局面,这不是说政治上完全没有问题,相反,北宋官员对本朝政治(包括皇帝)的批评非常密集、尖锐,出现了一大批直言敢谏的名臣,比如范仲淹、欧阳修、富弼、包拯等等。

这种局面的形成,与皇帝的开明作风有关,宋朝开国皇帝宋太祖就立有规矩,不杀大臣和言官,宋仁宗宅心仁厚、从谏如流,更是让官员敢于劝谏。同时,这也得益于一套行之有效的台谏制度,负责监督、弹劾工作的台谏官,不由宰相任免,而是由皇帝亲自安排,台谏官直接对皇帝负责,因此敢于弹劾包括宰相在内的各级大员。再加上宋朝严格执行科举取士,儒家文化在民间和官方得到大力弘扬,儒家所提倡的君子人格、士人风骨,被士大夫阶层尊崇恪守。诸多因素叠加,形成了君臣共治的良好局面。

那么,儒家政治又是从什么时候开始走下坡路的呢?作者认为是从王安石变法以后,那是帝制中国的重大转折点。至于详细经过,在作者的另一本书《大宋之变》里已有详细梳理,得到听书也为你作了解读,欢迎你去听一听,这里就不赘述了。

到明朝,儒家文化进一步失落,明朝废除丞相制度,皇权专制程度加剧,宋朝对儒家士大夫的礼遇,也被破坏殆尽。比如,如果谁再胆敢提“君使臣以礼”之类的话,那简直是大逆不道,轻则会被廷杖(也就是打屁股板子),重则凌迟,甚至满门抄斩。所以,明朝有所谓“清洁版”的《孟子》,删掉了民贵君轻之类的民本思想,再加上大搞文字狱和特务政治,也就彻底阉割了儒家残存的风骨和锐气,因此,在明朝,愚忠的臣子特别多,同时,政治不断走向腐朽衰败。

政治文化会影响世道人心,人心的向背,又会影响治乱兴衰和朝代更迭。

说到这,这本书的精华内容就已经介绍完了。我们前半部分谈制度,后半部分谈文化。你可能还会有一个疑问,制度与文化,或者法度与人心,究竟孰轻孰重,孰先孰后呢?

这是一个很难回答的问题。学者们在反思历史的时候,既有过制度决定论,也有过文化决定论,不同的人各持一端。著名学者资中筠先生在《士人风骨》这本书里,把制度与文化的关系,比作鸡和蛋的关系,她说,制度与文化不是对立的,也很难分清先后主次。

我们既需要建立先进的制度来治理国家,也不能忽视文化的作用,文化是一个民族在漫长的历史中形成的、渗透到血脉里的集体记忆,想要斩断这种记忆,几乎是不可能的。五四新文化运动中,曾有人提出“打倒孔家店”的口号,将近代中国的落后全部归咎于儒家的旧道德、旧文化。这其实是一种看待历史的偏见,当然,这种偏见最后没能经受住时间的检验,儒家文化的正面价值,如今已经得到越来越广泛的承认。

赵冬梅教授用一本厚重的著作,为我们剖析了两千多年里制度与文化的来龙去脉,这是一次历史探源,探究帝制中国治乱循环的根源。她为我们建立了一套整体的历史观,也让我们学会摒弃现实的偏见,回到历史深处看问题。

撰稿、讲述:徐学勤

脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.每个朝代建立之初,往往不得不沿用前朝的一系列制度,比如汉承秦制、宋承唐制,这是因为制度本身有它的惯性。

2.没有任何力量可以合理合法地对皇帝进行强制性的约束,除非把他废黜、囚禁或者杀害,但这些必须要有足够的实力才能办到,而且光有实力还不行,还需要突破忠君思想的道德束缚,所以并不容易发生。

3.儒家把礼治与德化进行结合,既强调规矩礼法对于社会秩序的规范作用,也讲究“以德化民”。