《汉字再发现》 陈子昂解读

《汉字再发现》|陈子昂解读

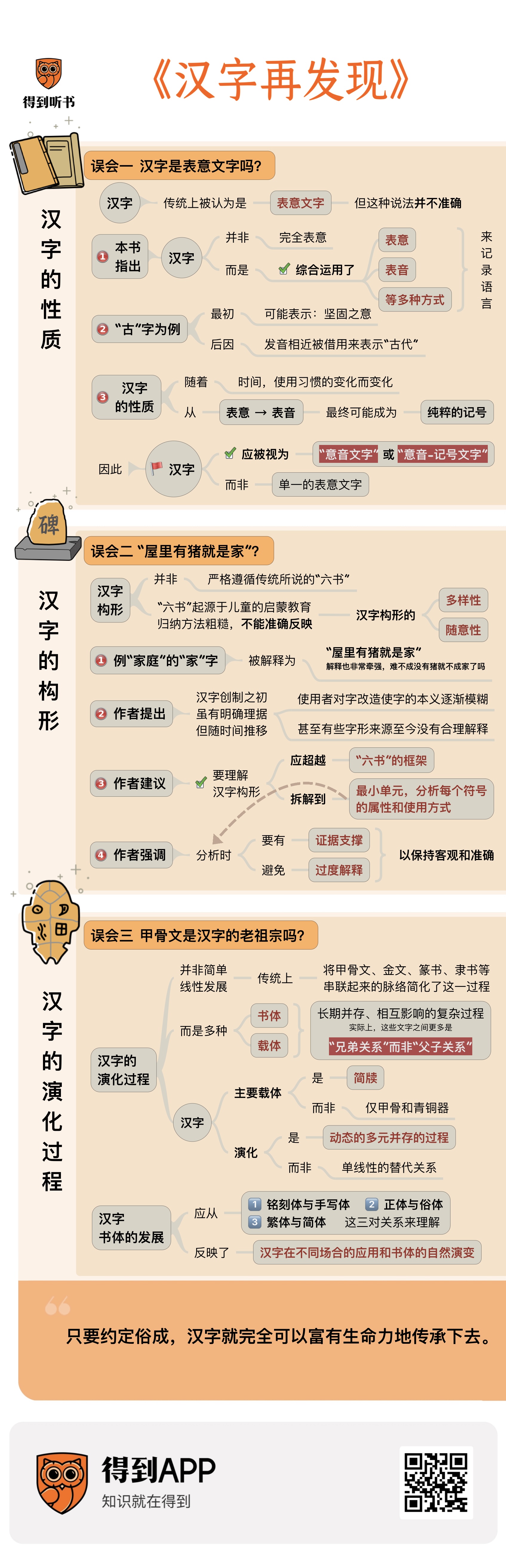

你好,欢迎每天听本书。我是陈子昂。

今天这期听书,我想为你分享的书叫《汉字再发现:从旧识到新知》。它的作者,是上海博物馆副研究馆员葛亮。

汉字,可以说是我们生活中“最熟悉的陌生人”了。为什么这么说呢?说熟悉,是因为我们每天都在跟汉字打交道,抬头不见低头见;说陌生,是因为我们其实对汉字的了解十分有限。我们不了解它的“内在”,也不了解它的过往。

书中说,关于汉字,我们有着很多似是而非的“常识”。比如说,咱来想想这几个问题:甲骨文算不算是象形文字?汉字算不算是表意文字?汉字是不是最开始是用刻的,后来才变成用写的?汉字的发展脉络是不是从甲骨文到金文、篆书到隶书?

如果你经常听到的答案都是“是”。那咱就不妨一起来看看,葛亮老师是怎么说的。

本书作者葛亮主要从事的是甲骨、金文、简帛等出土文献和青铜器等古代器物的研究工作。他说,近几十年来,咱中国从地下挖出了非常多的古代文物和文献资料,随之而来的,是各种丰富的古汉字研究材料“喷涌而出”。于是,很多依据过往有限材料建立起来的对汉字的认知受到了极大的冲击。

葛亮说,现在,我们对汉字体系、汉字个体的认识已经发生了巨变。因此,这本书的主题,一句话归纳,可以说是,关于汉字,我们究竟存在着哪些误会?

下面,我们就一起来看看书中重点澄清的几个主要误会吧。

第一个误会,是关于汉字的性质的。

就像前面说的,关于汉字,我们有一种很常见的说法,叫汉字是表意文字,也就是说,汉字的符号是表示意义的。此外,人们还会说汉字的早期形态甲骨文是象形文字,这个象形其实也是表意的一种。与之相对的,我们会说像英文这样的文字叫表音文字,是用符号来记录发音的,这跟汉字所代表的表意文字是截然不同的。

那么,这种说法准确吗?

书中说,要讨论这个问题,我们不妨先来思考这么一件事情:我们为什么要创造文字?

你想啊,其实人只要会说话,就能够进行无障碍的沟通了。古代那么多人不识字,也不妨碍他们进行日常生活的沟通。那么,既然有了语言,人类为什么还非得创造出文字呢?

你可能会说,因为需要记录语言啊。毕竟,咱这种人跟人的沟通如果只能发生在“口耳相传”的场景里,那我们的沟通以及信息共享就太受时空限制了。而且,口耳相传这件事儿,是极其不靠谱的。我想你估计也玩过那种“口耳相传”的游戏,就是a把一件事情转述给b,b把这件事情转述给c,c再把这件事情转述给d。等到这件事儿从d口中说出来的时候,它就已经完全变了一个样了。所以,有文字的记载,很重要。

好,那么,下一个问题来了,既然保存和传递信息很重要,那我们可以画画啊,为什么非得创造出文字呢?

咱先声明一下这不是在抬杠,咱现在就是试图用一种逼问的方式,去探寻文字一开始是干什么用的。

要知道,人类在好几万年前就已经画得一手好画了,而且很早就出现了“连环画”,光靠画面就能记录事件了。你想啊,你要是想记录一个事物的真实样貌,画画其实是更准确的。就像我们现在如果要了解一个我们没有见过的东西长什么样,拍一张照片的效果显然好过你单纯的口头或者文字描述。

那么,相比较画画,文字的竞争力在哪呢?

我想,你大概也能想到,文字的优势就在于那些画画搞不定的事情上,也就是“无形”的东西。咱就比如说,“古代”的“古”字,这个字的意思我们都了解,那怎么画出一个“古”的意思呢?恐怕很难吧。

所以,整个逻辑是这样的:首先,我们人是先有了语言,然后有了记录语言的需求;有些时候,画画就能够满足这个需求,但还有些时候,画画是画不明白的,所以需要有文字。

因此,咱回到最开始的问题,“汉字是表意文字”“甲骨文是象形文字”,这类说法是不是就很值得商榷了?书中说,在咱们的汉语中,能纯粹以“象形”的方式记录下来的词语,恐怕是少之又少的;“画不出来”或“画不明白”的,反而是多数。

所以,我们应该怎么去认识汉字的性质呢?它不是表意,难道是表音吗?还是说,它不表意,也不表音,仅仅就是一种强行规定了符号和语言的关系的记号呢?

这个问题很复杂,不太能用一个非此即彼的眼光去看待。我们不妨用一个简单的汉字,也就是前面提到的古代的“古”字,用它来作为切入点,看看我们应该如何理解汉字的性质。

话说“古”这个字,按照以往的理解,它上面是一个“十”字,下面是一个“口”字,意思就是有很多张嘴,表示以前的故事众口相传,所以最后浓缩出一个“古”的意思。你看像很有名的《说文解字》,里头就说:“古,故也。从十、口。识前言者也。”

但是,如果我们去看那些近几十年从地下挖出来的更早的古文字材料,我们就会发现完全不是这回事儿。

在商周时期,这个“古”字,它下面确实是一个“口”,但上面却不是一个“十”,而是一竖穿过一个方框。也就是说,“十”字的那一横会被涂厚,变成一个方框,然后那一竖保留着,整个图形大概是一个盾牌的形状。换句话说,在商周时期,“古”字其实就是上面一个盾牌,下面一个口。

那么,一个盾,加一个口,怎么就能够表达“古”的意思了?

这个过程蛮有意思的,接下来,咱可以跟随葛亮的思路,慢慢来看。

书中说,研究者经过考证,发现在古文字里头,如果这个字分上下两部分,上面那部分是一个物体,下面那部分是个“口”字。那么,这个字的含义,就有可能是字的上面部分那个物体的特征。

这么说有点抽象,咱举例子来说明一下。比如说,你在“弓箭”的“弓”下面放个“口”,这是个什么字呢?它就是个“强大”的“强”字。这个“强”,其实就是“弓”的特征。当然,我这里说的是古文字,毕竟咱现在的“强”字也不长这样。

再比如,你在“金戈铁马”的“戈”下面加个“口”,它是什么字呢?它就变成了“吉祥”的“吉”字。为什么呢?因为“戈”是一种兵器,“吉”本来的意思是坚硬。所以你看,戈的特征就是坚硬,这没错吧?

所以呢,你在一个盾下面放一个口,那这个字就是在说盾的特征。那盾有什么特征呢?我们知道盾是用来防御的,那肯定得坚固。因此,这个“古代”的“古”字,其实一开始就是坚固的意思,跟咱现在说的什么“古往今来”的“古”的意思一点关系都没有。

你看,这就很好玩了。这个“古”一开始是坚固的意思,那怎么后来就变成现在这个意思了呢?

这就到了下一个阶段。前面那个阶段叫造字的阶段,就是你把这个字造出来;下面这个阶段是用字的阶段,就是你要怎么去用这个字。

结果呢,古人发现,出问题了,咱现在要表达“古代”的“古”的意思,但这个意思没法画出来。我们要怎样造一个字来表达“古”的意思呢?

这个时候,古人想到一个办法,那就找发音相近的字来替代呗。我们知道,古人是先有语言再有文字,也就是说,关于“古代”这个意思,其实古人已经能够通过口头去表达了,这个字已经有对应的发音了,但就是缺个字。所以,古人的办法就是,找现成的。咱不是有个字,发音差不多,原来是用来表示坚固的意思嘛,那就拿过来用。于是,这个原本用来表示坚固的“古”字就被赋予了新的内涵。

听到这儿,不知道你会不会觉得有点乱。其实我仔细想了一下,发现这种现象在我们当代依然是存在的,也许我们可以结合当代我们日常对方言的使用来理解古人的这个行为。

比如说我,就经常干这样的事情。我自己家乡的方言是潮汕话,跟家里人线上聊天的时候,我一般都是采用方言进行交流的。但是,用方言交流有一个问题,就是当你想打字的时候,你会发现方言当中有很多的音你根本不知道该对应哪个字。那怎么办呢?我会选择在打字的时候找个发音类似的字来替代,反正这样发过去对方也能够看懂。久而久之,这个本来是用来“顶包”的字在我们的交流当中也就渐渐地“转正”了,我们默认这个字在我们相互的交流当中可以有这样一个新用法。

其实古人也一样,本来这个“古”字的意思是坚固,但是你要表达“古代”的“古”的意思的时候,又找不到字,所以就拿这个现成的“古”字来顶替顶替。久而久之,“古”字的意思就被这么约定俗成地确定下来了。

所以你看,这个“古”字的性质,其实是在不断发生变化的。刚开始造字的时候,你画了个盾牌,可以说是表意;但是它因为发音相近被借用的时候,它是不是就是表音了?而到了现在,我们大多数人都认识这个“古”字,但我们其实也不太清楚为什么这个字要这么写,换句话说,这个时候,“古”字已经成了一个纯粹的记号了。你只要记住它表示的是这个意思就成。

对于这件事儿,葛亮是这么总结的,他说:“总体而言,汉字原本是综合运用表意、表音等方式来记录语言的文字系统。而在实际使用中,多数汉字已成为强制规定的记号。因此,汉字可以称为‘意音文字’,或者‘意音-记号文字’,绝非单纯的‘表意文字’。”

好,聊完汉字的性质,咱们再顺着这个话题,来进一步聊聊汉字的构形。

刚刚我们聊了“古”这个字所历经的字形和含义的变化过程,我们会发现,汉字的构形其实是有多种可能性的。

过往我们说起汉字的构形,往往都会想起所谓的“六书”,也就是六种造字方法。这六种方法分别叫指事、象形、形声、会意、转注、假借。我们会说,这六种方法是所谓“造字之本”,汉字构形的基本原则就这六条没跑了。

但在这本书中,葛亮对“六书”这个说法的起源做了回顾。他说,在最早的时候,所谓“六书”和“九数”,都是贵族儿童的学习科目。其中的“九数”也叫九九表,其实就是乘法口诀表;以此推测,“六书”应该也是个难度和体量差不多的东西。它的性质应该跟后来的《三字经》《百家姓》类似,是给小孩启蒙用的。

所以,汉代所谓“六书是六种造字方法”的说法,其实是汉朝人玩的一招“借壳上市”。既然是借着“六书”这个壳,那它先天就被规定了得凑出个“六”的数字来。而且,汉代人归纳“六书”所用到的材料,是秦汉时期的篆隶文字,这些文字跟原始的古文字相差甚远。所以,葛亮认为,“六书”的说法,不能说完全没有道理,但它并不能很好地归纳出汉字的构形规则。

书中告诉我们,汉字的构形,其实有着很大的随意性。

书中说,在创制之初,每个字都有它明确的造字理据。也就是说,它为什么被造成这个样子,是有理可说的。比如,表示太阳的“日”字,它早期的字形就是一个圈里头加一横,这个字形完全就是照着太阳的形状去创造的,所以你一看就能知道它为什么是“日”字了。

但是,即便是这样照着事物的形状去造字,这里头依然有着很大的随机性。你看,像一个圈里头加一横这样一个形状,你可以说它指的是太阳,但它为什么不可以指一只眼睛、一颗球或一块饼呢?这个字为什么是“日”,而不是“目”“球”“饼”呢?所以,葛亮说,虽然说汉字在创制之初是有它的理据的,但这其实也只是一种约定,既然是约定,那就肯定有它的随机性。

当然,在造字这一步,造字者们的约定好歹还是能够自圆其说的。等到了使用者们的手中,汉字的造字本义就更加地不被重视了。葛亮说,使用者们在使用汉字的过程中,会有意无意地对原本的字进行改造,其中有些改造甚至就没什么道理可言。所以有的时候,一个汉字为什么长这个样子,很可能是没法给出理性的解释的。

然而,过往我们很喜欢去为汉字的构形做各种解释,甚至是强行解释。书中就举了几个强行解释的例子,比如说,“美好”的“美”字,被解释为“羊大为美”,说是羊长大了就肥美。之所以做此解释,是因为这个“美”字上面一个“羊”,下面一个“大”。但书中说,这个说法其实只能说是一种附会。还有,“家庭”的“家”字,被解释为“屋里有猪就是家”,但这个解释也非常牵强。难不成没有猪就不成家了吗?

所以,关于汉字的构形,葛亮总结说,我们“不妨突破‘六书’的框架,透过现象看本质”,“要分析汉字的构形,最客观、最彻底的方法,是把字拆解到最小单元,分别判断每个符号的属性,再逐一分析其使用方式或组合方式”。当然,葛亮也强调说,不要试图去强行解释字形和意义之间的联系,“关于其中某些字形的来源,至今也没有合理、可信的解释……如果强求字形与意义的联系,有时反而会越走越远,因此,我们分析汉字构形时,只能有几分证据说几分话,切不可求之过深”。

好,聊完汉字的构形,接下来,我们来聊聊汉字的演化过程。没错,关于汉字的演化,很多我们过往常常听到的说法当中也存在着需要被澄清的误会。

是什么误会呢?让我们来回忆一下,在以前,人们一说起汉字的演化过程,是不是都会将甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书等串联成一条前后相承的脉络?这种说法很容易给人这样一种感觉,即汉字的早期形态是甲骨文,随后,甲骨文慢慢演变成金文,之后再演变成大篆、小篆、隶书等。

书中说,这样的脉络好学、好记,但也存在不少的问题。

首先,把甲骨文和金文拿来跟篆书、隶书并列,本身就不太严谨。

要知道,咱说甲骨文、金文,是从文字的载体的角度来命名它们的。也就是说,咱主要是看这些字写在哪儿,刻在龟甲和兽骨上的我们称之为甲骨文,刻在青铜器上的我们称之为金文。但是呢,所谓篆书和隶书,却是从书体的角度来给它们命名的。把这两类名词放在一起,其实是混同了“载体”和“书体”两个概念。这样的说法,会部分遮蔽掉汉字演化的真相。

毕竟,同一种书体,可以出现在不同的载体上;同一种载体上,也可以按照需要使用不同的书体。这是一件非常自然的事情。就像我们后人在纸上可以写出千姿百态的字,古人在甲骨上、青铜器上同样可以写出千姿百态的字,并不是说,同一个字,只要是出现在甲骨上,那它们就必定是长得一模一样的。

其次,这种前后串联的说法还会给人一种误解,就好像这些文字之间有着一种代代相传的“父子关系”,其中,甲骨文是这些文字的老祖宗,后面的这些文字都是由它发展而来的。但事实上,“从汉字的历史来看,不同载体上的文字大多长期并存,往往是‘兄弟关系’,而非‘父子关系’。”也就是说,前面说的这些样态的汉字其实并不是跟接力一样一批接着一批出现的,相反,在相当长的历史阶段里,它们之间是可以并存的,它们之间不完全是谁生谁或者谁替代了谁的关系。

那么,汉字真实的演化过程是什么样的呢?咱刚刚说了,在葛亮看来,传统的说法是混淆了文字的载体和书体的,所以咱不妨把这两者分开来看。

首先咱来看汉字的载体。书中说,在纸张发明之前,关于要把字写在哪里这样一个问题,各个文明的人所做的选择是类似的:如果想留下一些纪念性的文字,那他们就会去选取一些坚硬牢固的载体;如果只是日常书写,他们就会就地取材,怎么方便怎么来。比如说,苏美尔人选择的是软泥板,古埃及人选择的是纸莎草,古印度人选择的是贝叶,那上古时代的中国人呢,他们选择的是简牍。我们的先人会将竹木制成简牍,然后用毛笔蘸墨在上面进行书写。

这里插一嘴,咱现在有种说法,说古人“学富五车”没什么了不起的,你看这厚厚的一册竹简里头写不了几个字。但实际上,这是当代人的误会,因为古人用来写字的竹简其实是很薄的。我们当代人仿制竹简,会把竹简做得非常宽厚,跟说书快板似的,但这并不是历史上竹简的最普遍的模样。

当代人还有一种常见的误会,就是以为古人在竹简上刻字而非用笔写字。证据是古代掌管文案的官吏被称为“刀笔吏”,你看都用上刀了,那这些字肯定是刻上去。但实际上,刀笔吏的刀其实是用来刮去简牍上的错别字的,而不是用来刻字的。

扯远了,咱再说回古汉字的载体。葛亮说,古汉字的主要载体,其实是简牍。

换句话说,虽然我们现在看到的大部分商周古文字,要么是刻在甲骨上,要么是刻在青铜器上,但这并不能证明,甲骨文、金文在那个时代是主流的文字。相反,这两类文字在当时是非主流的。

毕竟,这两类文字的性质很特殊,它们要么是跟占卜有关的文字,要么是纪念性文字。可是,在日常生活中,谁又会天天没事搞占卜活动,或者天天开炉铸铜来刻些纪念性文字呢?日常生活里没有那么多需要大费周章的事情。所以,就像前面说的,如果我们的古人只是想要写封信,或者写个文书,他们就会就地取材,怎么方便怎么来。当然,像简牍这样很容易就地取材的载体,肯定是没办法像甲骨或者青铜器那样能够很好地保存下来的。

于是,这种载体保存上的幸存者偏差,会给我们造成一种错觉,好像甲骨文和金文是商周文字主体。但书中告诉我们,事实上,目前已知的古文字载体有很多种,除了甲骨和青铜器,以及咱们前面说的简牍之外,还有其他金属器、玉石器、漆木器、纺织品、钱币、印章、建筑表面等。

换句话说,在到处写字刻字这一点上,古人跟我们其实没有太大差别。其实只要把我们自己代入到古人的角色里头,我们就会发现,商周时期的古人确实也没理由只局限在甲骨和青铜器上刻字。

类似的逻辑,其实也可以套用在大篆、小篆和隶书这些书体上面。

关于汉字书体的演化,有一种很常见的说法,是说在秦代之前,篆书结构较为繁杂,所以被称为大篆;等秦统一天下之后,李斯等人省改字形,就改出了小篆。再后来,因为秦朝的法律严苛,“官狱多事”,官吏们为了节省时间又把小篆给进一步简化了,这种简化之后的文字因为是用来处理刑徒奴隶的事务的,因此被称为隶书。

这种说法同样存在着好几个问题。第一,这个隶书的“隶”其实跟奴隶没关系,新莽时期这个隶书又被称为佐书,这个“隶”字本身也有“附着”的意思,因此隶书应该是指不像篆书那样正式的、偏辅助性的手写体。第二,战国时代各国语言文字都不太一样,除了“秦篆”“秦隶”之外,各个地区的文字都有它们不同的铭刻体和手写体,而如果再往前追溯,到春秋、西周乃至商代,仅仅从咱已知的出土古文字来看,它们书体的复杂程度,是远远没法用“篆”“隶”这两个概念来精准对应和完整容纳的。第三,就像我们前面说的,古人在刻字写字的载体的选择上是非常多元的,那同样的,在书体的选择上,他们同样有着非常多元的选择,就像我们现在在不同的场合也会使用不同的字体一样,因此用线性发展的眼光来看待汉字书体的发展也存在着很大的局限性。

那么,我们有没有一种更好的方式来理解咱汉字的演化过程呢?在书中,葛亮也分别为我们做了总结。

他说,从汉字主要载体变迁的角度上看,咱可以把从商周到汉晋这段时期称为“简牍时代”;不过,大概从东汉起,中国就已经进入了“简纸并用时代”了,纸张开始普及;大约到了东晋之后,在纸上书写才成为主流;而我们当代正在向数字化过渡,那么,未来的人们也许可以把我们当下称为“纸数并用时代”了。

至于要理解汉字的书体,葛亮则推荐我们从三对关系入手,这三对关系分别是:铭刻体与手写体、正体与俗体、繁体与简体。他说,这样可以相对客观地分析汉字的书体。这三对关系是在汉字被广泛应用的过程中自然而然形成的,并且长期存在。

铭刻体和手写体、繁体和简体,这两对关系的意思很直观,我就不解释了。正体和俗体的区别在于前者用于庄重场合,后者用于日常书写。书中说,这几对关系的内部并没有绝对的界限,尤其是正体与俗体、繁体与简体是个相对概念。

咱姑且还是借用篆书、隶书的说法来举例子。比如说,从战国时的秦国一直到统一天下之后的秦朝,篆书基本是铭刻体,是相对严谨的正体,是结构较为复杂的繁体;隶书则是书写体、俗体和简体。但到了汉代之后,隶书开始美术化,发展出了汉隶,那此时,隶书也被升格为铭刻体了,也成了一种正体。而原来俗体的位置,就由更为简单的隶书或者草书来填补。

从这个例子我们也可以看出,古人会根据文字性质、内容的不同,选择合适的书体来呈现,也会不断地对书体进行改造。此外,汉字书体的这三对关系很早就开始参差交错,并且是一种长期并存的关系。书中说,秦汉以后的各种汉字书体之间,其实也不外乎这三对关系,我们同样可以从这儿入手,去分析它们的名与实。

好,这本《汉字再发现》,咱今天就为你介绍到这儿了。

最后,我还想分享我在这本书当中读到的一个态度,就是作者葛亮对于汉字字形流变的态度。

葛亮说,在研究这些古汉字的过程当中,他发现,有些汉字字形的变化之大,已经到了匪夷所思的地步了。就像咱在前面提到的,在一代代汉字使用者的改造之下,很多汉字一开始的造字本义已经完全被丢到一边去了。因此,作为当代汉字使用者的我们,倒是没太必要去纠结一个汉字当中有没有什么“万世不易”的构形理据或者深邃思想。很多汉字之所以现在长这个样子,是因为约定俗成之下它就长这个样子,没有太多别的理由。

不过,葛亮对此并不悲观。在他看来,“只要约定俗成,汉字就完全可以富有生命力地传承下去”。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.汉字可以称为“意音文字”,或者“意音-记号文字”,绝非单纯的“表意文字”。

2.要分析汉字的构形,最客观、最彻底的方法,是把字拆解到最小单元,分别判断每个符号的属性,再逐一分析其使用方式或组合方式。

3.古人会根据文字性质、内容的不同,选择合适的书体来呈现,也会不断地对书体进行改造。