《汉口》 王雨解读

《汉口》| 王雨解读

关于作者

罗威廉,美国约翰斯·霍普金斯大学历史系教授,东亚研究中心主任,著有《汉口》两部曲,《红雨:一个中国县城七个世纪的暴力史》以及《救世:陈宏谋与十八世纪中国的精英意识》等作品。罗威廉在中国城市史、文化史、和微观史等领域不断开疆拓土,是当代美国最重要的汉学家之一。

关于本书

这本书在1984年甫一问世就在学界引起轰动。罗威廉回应并批评了自马克思·韦伯以降流行于欧美的传统观点:中国城市缺乏自治组织因而无法进入现代社会。他认为在汉口不仅诞生了这样的自治组织,而且还在西方势力的缺席之下发展出现代化的雏形。罗威廉在书中展示的研究方法以及原创性的观点为中国城市史的研究打开了新的局面,影响深远。这部著作也因此成为中国城市研究的经典作品,不可不读。

核心内容

罗威廉最核心观点是,汉口的现代化并非受西方影响而生,而是本土社会与经济的自发产物。外部势力的进入不是催生,而是打断了汉口城市化的进程。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的书,是著名历史学家罗威廉的《汉口》,它的副标题是“一个中国城市的商业和社会”。今天来看,这本书回应了一个很重要的问题:推动一座城市发展的根本动力是什么?它给出的答案是,那些来到城市打拼,和城市共同成长的人。

在21世纪的今天,有许许多多的人,怀抱着不同的梦想,从乡村进入城市,又或者从一座城市跳跃到另一座城市,为的是寻找更好的生存和发展机会。但有时,在某些夜不能寐的晚上,我们也会问自己:我在这个城市里,究竟能不能生存下去?究竟能不能取得成功?

罗威廉的这本《汉口》,或许不能解决我们对自己的怀疑,但它为我们提供了看待这个问题的另一种视角。它为我们打开一扇历史的窗,去看看看百年前的人们,如何进入当时的大城市打拼,和城市共同成长。有了这样的视角,你会获得一种有历史感的博大,更宏观地审视自己的疑虑和困惑。

这本书的作者罗威廉,是当代美国最有影响力的汉学家之一,也是城市史研究领域当之无愧的泰斗级人物。他现在在美国约翰斯·霍普金斯大学历史系担任教授,主要研究方向是城市社会史、经济史和东亚史。他的名作《红雨》和《最后的中华帝国》两部书,得到电子书里都有,如果有兴趣,推荐你去读一下。

今天我们要讲的《汉口》是罗威廉的第一部专著,它详实地记录了汉口这座移民城市在清代中后期的发展,对于我们重新认识近代以来的武汉,以及中国大城市的发展,有很大的帮助。书里说的汉口,是今天武汉市的一个部分。在民国时期,汉口是一个独立的城市,曾短暂成为中国第一个直辖市。

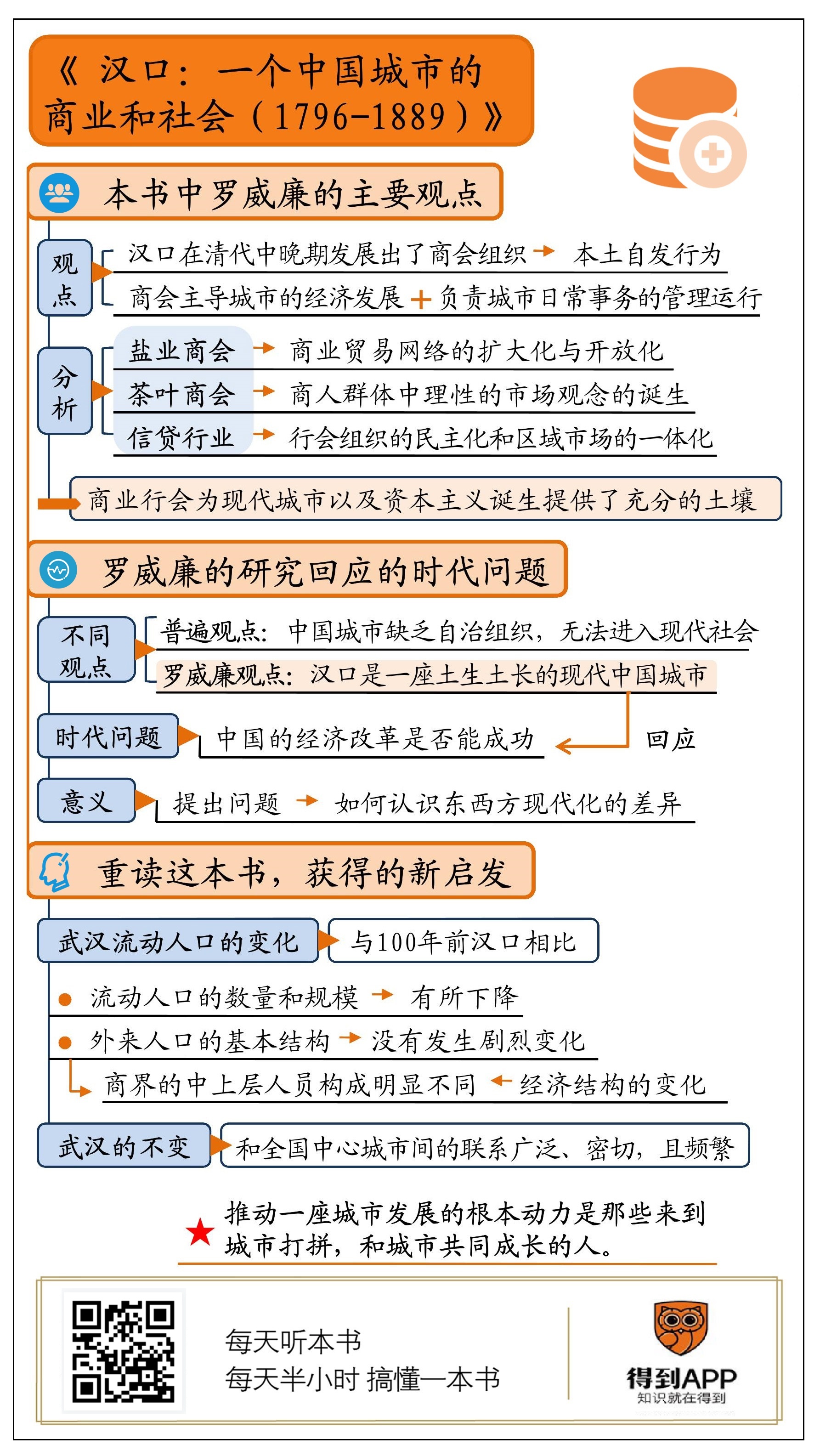

接下来,我会分为三部分来为你解读这本书。首先,我们来了解一下这本书的主要观点。然后,我会介绍罗威廉的研究是在回应什么样的时代问题。最后,我们聊一聊,今天重读这本四十年前的学术经典,还能获得哪些新的启发。

好,我们先来说一下这本书的主要观点。

罗威廉认为,汉口这座城市在清代中晚期就发展出了多样的商会组织,它们不仅主导城市的经济发展,还负责城市日常事务的管理和运行。商会组织的出现,为什么这么重要呢?因为它是现代中国城市出现的标志。更重要的是,这些商会组织的出现,并不是因为西方现代化大潮的冲击,而是扎根于本土环境中的自发行为。

为了证明这个观点,罗威廉选取了盐业、茶业、信贷这三个不同领域的行会,做了具体深入的分析。之所以选择这三个领域,不仅因为它们在商业领域都非常重要,更是因为它们有代表性。在当时的汉口,食盐只能在国内市场行销;相比之下,茶行业主要是对外贸易;而信贷业,它对金融的调解作用,让罗威廉看到了中央银行的雏形。如此一内一外,有连续、有变革,能够帮助读者更全面地了解19世纪中国城市的转型。下面,我们来详细地说一下,在当时的汉口,这三个行业发生了怎样的变革?

先说盐业。清代中后期的盐业究竟发生了什么变化?回答这个问题之前,我们需要先要了解一下当时中国盐业的基本情况。清代实行的是盐业专卖制度,国家不仅规定了食盐的销售市场,还规定了销售者的范围。以江苏扬州为中心的两淮盐区,是清朝专卖制度下最大的盐区。两淮盐区,又分为淮北盐区和淮南盐区。汉口是淮南盐区的中心,负责湖南、湖北以及江西部分地区的食盐销售。这些盐,由扬州装船,运往汉口,在汉口交税,然后再被分包成较小的盐包,分发到零售的地区。用船沿长江运盐的商人,被称为“运商”,也就是负责运输的商人。运商跟一般的商人不太一样,地位更像是政府官员。他们的总数量有200个左右,按照单位来划分,每个单位每年负责销售大约720万斤食盐。在盐业专卖制度之下,盐商成为一个封闭的圈子,它规模小,能够世袭,而且具有一定官方色彩。

太平天国运动之后,运商群体的结构发生了重大变化。首先,拥有运输资格的单位增加到1000个,同时,每个单位所承运的数量下降了,只有30万斤。这说明成为运商的资金门槛降低了,而运商群体的规模扩大了。与此同时,运商的身份也变了,它不再是一种半官半商的世袭的职位,也不再为徽商和晋商所把持,变得更加开放。粤商、宁波商人,甚至外国公司,都进入到汉口的食盐营销网络中。这说明,盐业销售从一小部分人的特权,变成了一个更大的群体所能从事的行业。

罗威廉在此做出了一个重要的判断:盐业销售网络,在晚清实现了私有化的转变。太平天国运动之后的汉口盐业,出现了西方前工业化时期城市的重要组成部分:开放的、私有化的商业网络。

再来说茶行业。跟历史悠久的盐业不同,茶行业只用了很短的时间,就成为汉口对外贸易的重要部分。跟茶叶贸易同时崛起的,还有茶业公会。罗威廉认为,茶业公会的运营模式,体现了著名思想家马克思·韦伯提到的“理性”观念,这是现代城市的一个重要特点。

首先,在跟外国商人打交道的过程中,茶业公会积极捍卫自己成员的经济利益。其次,商人们敢于借助茶业公会向政府施加压力,在对外贸易中获得一定的便利。第三,茶业公会积极采取措施,通过计量的标准化和质量的统一化来维护茶叶市场的公平、稳定与持久。虽然,在后来跟印度和斯里兰卡竞争国际茶叶市场的过程中,茶业公会失利了。但茶业公会发展的过程,让工会开始参与政治事务,为他们后来积极参与20世纪初的革命运动埋下了火种。

第三个案例是汉口的信贷业。19世纪汉口信贷行业的发展,跟盐业和茶行业有不少相似之处。比如,和盐业一样,在西方势力介入之前,信贷业就表现出了现代银行的一些特征。再比如,和茶业一样,信贷业在太平天国运动之后迎来剧变,形成了全国性的,连接不同城市的银行信贷网络。但除此之外,信贷业也有它的独特之处。它的行会不像茶业和盐业那样,被血缘和地缘关系所主导。罗威廉观察到,在汉口,如果一个人拥有一定水平的投资,而且有意进入这一领域,他只要提供遵守钱业公所所规定的责任与义务的誓约,然后把一笔数额不小的保证金存入公所,就会得到公所的接纳。这意味着,汉口的钱业公所具备了类似中央银行的功能,可以适应巨大的区域间贸易,甚至对外贸易的需要。更重要的是,钱业公所代表了一种全新的行会组织,它不以血缘和地缘为主导。这标志着汉口的经济脱离官府影响,进一步实现了“私有化”。

罗威廉用三个不同的行业,讨论了传统中国商业群体脱离传统,走向私有化的三个重要特征。盐业商会代表的是商业贸易网络的扩大化与开放化;茶叶商会代表的是商人群体中理性的市场观念的诞生;而信贷行业则代表行会组织的民主化和区域市场的一体化。根据这三个重要特征,罗威廉判断,中国在19世纪也出现了和西方一样的商业行会,为现代城市以及资本主义诞生提供了充分的土壤。

这本书是在20世纪80年代写的,距今已经有几十年。时代发生了变化,在今天的中国,商会已经淡出了人们的视野,取而代之的是规模庞大的跨国公司和企业。书里关注的这些问题,比如清代的商会组织、结构、形成特点,我们可能已经不感兴趣了。但是,读这样一本学术经典,除了要读懂它的内容,还要读懂它的意义。缺了后者,只能说书才读了一半。

现在,我们来说说它的另一半。开头说了,这本书回应了一个重要的问题:推动一座城市发展的动力到底什么?

在一百年前,城市作为一种社会组织形态,在世界各地都变得越来越重要。当时的学者,开始尝试从历史和理论的角度去认识城市的起源,和城市发展的动力。那时候,人们谈论现代城市的起源,往往会追溯到中世纪的欧洲。比利时历史学家亨利•皮雷纳认为,一个地方要成为一座现代城市,必须是一个“自治共同体”,具备超出行政首府的功能。这样的城市,最早出现在11世纪意大利北部,然后扩散到法国、德国和欧洲北部的低地国家。马克斯•韦伯吸收了皮雷纳的观点。韦伯说,现代城市的实质形式是“城市共同体”。它除了拥有防御工程之外,更为重要的可以自治。也就是说,城市人具备理性精神,在自由和法律面前人人平等。用韦伯自己的话说就是:城市的空气使人自由。

和同时代的许多思想家一样,韦伯也注意到了古代中国的城市。但是在他眼中,中国古代的城市是失败的。他说,在中国,从未形成真正的“城市”,因为形成“城市”必不可少的先决条件,也就是“城市共同体”,在中国从未存在过。

韦伯是20世纪最重要的思想家之一,他对城市的论述也成为学界探讨现代城市起源的经典观点,在20世纪20年代到60年代,对中国历史和社会科学研究影响很大。很多专家都认同韦伯的看法。他们普遍认为,大约从宋代开始,中国的城市就停滞不前了。它的功能和结构在随后的几百年里,也没有什么根本变化。一直到19世纪中期,西方现代化大潮到来之后,中国城市才开始革新。换句话说,中国近现代的城市,是在西方的影响下形成的。

现在看来,韦伯对中国城市的论断充满了欧洲中心主义的偏见。他把欧洲城市的发展的特殊轨迹当作东西方城市演变的一般规律,凡是不符合欧洲模式的都被认为是失败的。但在当年,想要挑战韦伯的论述,难度是极大的。

罗威廉正是这样一位勇士。罗威廉并不否认韦伯的观点,他也认同自治共同体是现代城市诞生的标志。他不能认同的是,韦伯说古代中国孕育不出现代城市。在罗威廉看来,以汉口为代表的一些中国城市,在晚清受到外部势力的影响之前,就已经发展出了众多类型不同的商会组织,负责城市日常事务的管理和运行。换句话说,现代中国城市的出现,不是受到西方的影响,而是深刻扎根于本土环境之中的。

你看,绕了这么一大圈,从皮雷纳到韦伯,再从欧洲城市史到中国的城市史,经过一层一层的叠加、积累和修正,才能真正理解罗威廉的那个极其简单的观点:汉口是一座土生土长的,现代中国城市。

那你可能又要问了,得出这么个观点,究竟有什么意义呢?如果是我,可能会换一种方式问:罗威廉究竟受到了一种什么样的感召,让他用一本六七百页的书去回答这样一个问题?

我们必须回到罗威廉写这本书的时代来看。这本书1984年在美国斯坦福大学出版社出版,那时的世界是什么样的呢?不夸张地说,那个时代很多人都在注视中国。1979年,中国开始改革开放,这是一种对政治和经济制度进行深度变革的尝试。它不仅关系到中国的前途,也关系到整个世界的命运。人们注视中国,因为他们很关心,中国的经济改革究竟能不能成功?很明显,这个问题潜藏的台词是,中国现有的政治结构和经济制度是否兼容?

在一定程度上说,罗威廉写这本《汉口》正式在回应这个时代问题。他从欧洲城市的现代化过程中提取一系列核心要素,如自治商会的出现,理性观念的流行,以及商人阶层的开放,然后,他在清代的汉口也找到了同样的要素。根据这些要素,罗威廉判断,中国的城市不像韦伯说的那样是失败的,而是具备了资本主义发展的充分条件。19世纪中期西方势力的介入,并不像大家所广泛认为的那样,给中国带来了资本主义,或许反而是打断了中国本土资本主义发展的道路。

《汉口》刚一问世就在学界引起关注。有学者指出,罗威廉的观点将引起两方面的轰动。一方面,中国人从中可以获得信心,继续推进改革,为本土的经济发展创造条件。另一方面,西方人需要重新评估西方对中国现代化所起到的实际作用。不论如何,罗威廉的观点都将是东西方重新思考中国现代化的基础。

当然,从后来人的眼光来看,罗威廉对欧洲经验的反思并不彻底。有学者就批评说,罗威廉的做法实际上还是有欧洲中心主义的嫌疑,因为他还是在以欧洲城市发展的轨迹作为参照系。罗威廉自己回应了这个质疑。他说:如何妥善地认识中国的现代化,实在是一个棘手的问题。如果我们使用西方的理论框架去理解中国,那么我们很容易被指责为犯了欧洲中心主义的错误,因为我们把欧洲某一个地方的经验当作普世价值。但如果我们认为中国的经验与欧洲完全不同,那么我们又会被指责为犯了东方主义的错误,因为我们拒绝认为非西方国家也能够通过自己的方式抵达西方的繁荣与富足。

罗威廉的反思,经受住了时间的检验。直到今天,我们还在思考如何用比较的视野去认识东西方现代化的差异,而且为之争论不休。在我看来,提出这样一个能让人不断反思的问题,正是这部经典著作的意义所在。

我们刚才说过了这本书的时代意义,接下来,我们还要继续追问,这本书在今天还有意义吗?还有必要重读吗?毕竟,当年的疑问已经得到了解答,中国的经济改革被证明是十分成功的。

21世纪的今天,在城市发展中我们面临的已经是全新的问题。比如,跨区域的人口流动比历史上任何一个时代都要剧烈和频繁,越来越多的地方借助人流崛起,成为移民城市。我觉得,罗威廉的《汉口》,对这类新问题也能带来有益的启发。最后,在第三部分,我想跟你分享一下我在这本书里获得的启发:历史上,来自五湖四海的打工人是如何在汉口这座移民城市谋生和发展的。

罗威廉认为,汉口是一座典型的移民城市,从明朝初期开始,大量移民从长江下游地区迁入长江中游地区。他们当中很多人选择了汉口。到了清朝初期,汉口的发展如此迅速,整个武汉地区的人都不能满足这座新兴的商业中心的需要了。在这样的背景之下,人们从全国各地来到汉口,寻找属于自己的机遇。

按照移居方式的不同,罗威廉把帝国晚期移入汉口的人分为三类。第一类是迁移式移民,他们大多来自长江下游的农村地区,到汉口后,从事一些收入较低的工作,以便能够在汉口长期生活。第二类是城市化移民。这些人中的绝大多数来自附近的省内县份的乡村地区。如果稍微广泛一些,又包括了湖北的中部和东部、湖南的北部和中部以及河南的西南部。他们受到这座城市吸引,离开故乡,来到城市,长期居住在城市里。第三类被称为客寓式移民,也就是短期逗留的人。这些人多数从事商业活动。他们来到这里不是为了糊口,而是为了寻求更好的发展机会。他们一般来自仅仅比当时的汉口稍差一点的城市,比如徽州、广州或宁波等等。这些人掌握了汉口的盐业公会,茶叶公会,并主导了最重要的信贷业,构成了这座城市的精英。

一百多年过去了,今天的汉口是武汉的一部分,而武汉已经是千万级人口的大城市。这里的城市人口的情况发生了怎样的变化呢?根据国家统计局颁布的2018年中国城市流动人口数量排行榜,武汉有流动人口287万,居排行榜第15位。居第1位的上海,流动人口有972万。从流动人口的数量和规模来看,武汉的吸引力显然下降了,远不如沿海地区。

那么,这里流动人口的结构变化了吗?2020年新冠疫情中的一些数据,或许能为我们提供一些有用的参考信息。根据武汉在新冠疫情暴发初期流出的人口估算,流向孝感的人数最多,黄冈第二。而且,占流出人口比重最大的15个城市当中,前14名都来自武汉周边的县市。这大概可以说明,武汉周边的城市腹地,依然为这座超级城市提供了大多数的劳动力。而排在第15名的是河南信阳,这也表明,河南省的南部,依然是武汉外来人口的重要来源。

那么,来自同等级别的城市的移民人口情况又是如何呢?根据各地卫健委所提供的数据,截止到2020年1月30日,湖北境内除外,全国新冠肺炎确诊病例最多的城市是温州,之后分别是重庆、上海、北京、深圳和广州。我们可以做一个假设,假设各地确诊病例的数量,跟武汉人口流出数量之间存在正相关的关系。那么,我们可以推断,这六个城市和武汉的关系最为密切。这六个城市中,只有广州和上海,在一百年前也是汉口外来人口的主要来源。这两个地方,在一百多年中,持续为武汉提供了商界精英。而原来的徽州,也即是现在的合肥、安庆地区,和浙江宁波,在21世纪跟汉口互动的活跃程度,已经大不如前。

到这里,我们可以得出一个初步的判断,跟一百多年前的汉口相比,21世纪的武汉,它外来人口的基本结构,并没有发生剧烈的变化,依然是省内的周边县份构成了其中的绝大多数。但商界的中上层人员构成却跟之前有明显的不同,徽州和宁波,已经被温州、重庆、北京和深圳取代。这自然和整体经济结构的变化有关,徽州人不再主导汉口的盐业专卖,而宁波人引以为豪的连锁私人银行也被国有银行所取代。但是,唯一没有变化的是,汉口,或者说武汉,和全国其他中心城市之间的联系依然广泛、密切,而且频繁。

《汉口》这本书,就讲到这里,我们来简单总结一下。这部著作是中国城市研究的经典作品。

罗威廉在书里重点讨论了几种不同类型的行会,他展示了商业自治组织在近代武汉的表现形态及其功能。在盛清之后的中国,至少在部分地区,自治性的经济组织对城市形态的发展起到了至关重要的作用。罗威廉的研究,回应了自马克思·韦伯以来,在欧美流行的一种普遍观点:中国城市缺乏自治组织,所以无法进入现代社会。

经典的著作,读完之后总会让人有意犹未尽之感。我在第三部分,通过罗威廉提供的历史数据跟今天的数据做了比对,尝试分析了武汉流动人口结构的变化情况。这本书里,还有很多有意思的细节,值得我们深思。比如,书里提到英属印度和巴基斯坦的茶叶种植园,在1880年代之后,极大地影响了中国的茶叶出口。对于这一点,罗威廉并未深入进行挖掘。今天,对这些来自南亚的茶叶是否经由某种渠道进入中国市场,我们依然一无所知。如果能有研究者就此进行挖掘,考察一下茶叶和其它外来日常用品在城市中的使用情况,那么,我们对历史上中国城市的日常生活和全球化的关系,一定会更进一步。

撰稿:王雨 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

罗威廉在书里重点讨论了几种不同类型的行会,他展示了商业自治组织在近代武汉的表现形态及其功能。在盛清之后的中国,至少在部分地区,自治性的经济组织对城市形态的发展起到了至关重要的作用。

-

罗威廉的研究,回应了自马克思·韦伯以来,在欧美流行的一种普遍观点:中国城市缺乏自治组织,所以无法进入现代社会。