《汉代农业》 卞恒沁解读

《汉代农业》| 卞恒沁解读

关于作者

许倬云,著名历史学家,美国匹兹堡大学荣休教授,1962年毕业于美国芝加哥大学,获人文科学哲学博士学位。代表作包括《说中国》《万古江河》《西周史》《汉代农业》《中国古代文化的特质》等。

关于本书

本书是许倬云先生的代表作之一,通过对汉代农业的研究,对中国小农经济的早期起源进行了全景式的展现。尤其是对汉代土地和人口政策背后的社会动力进行了深入剖析,并对这些政策造成的社会后果进行了完整的追踪。

核心内容

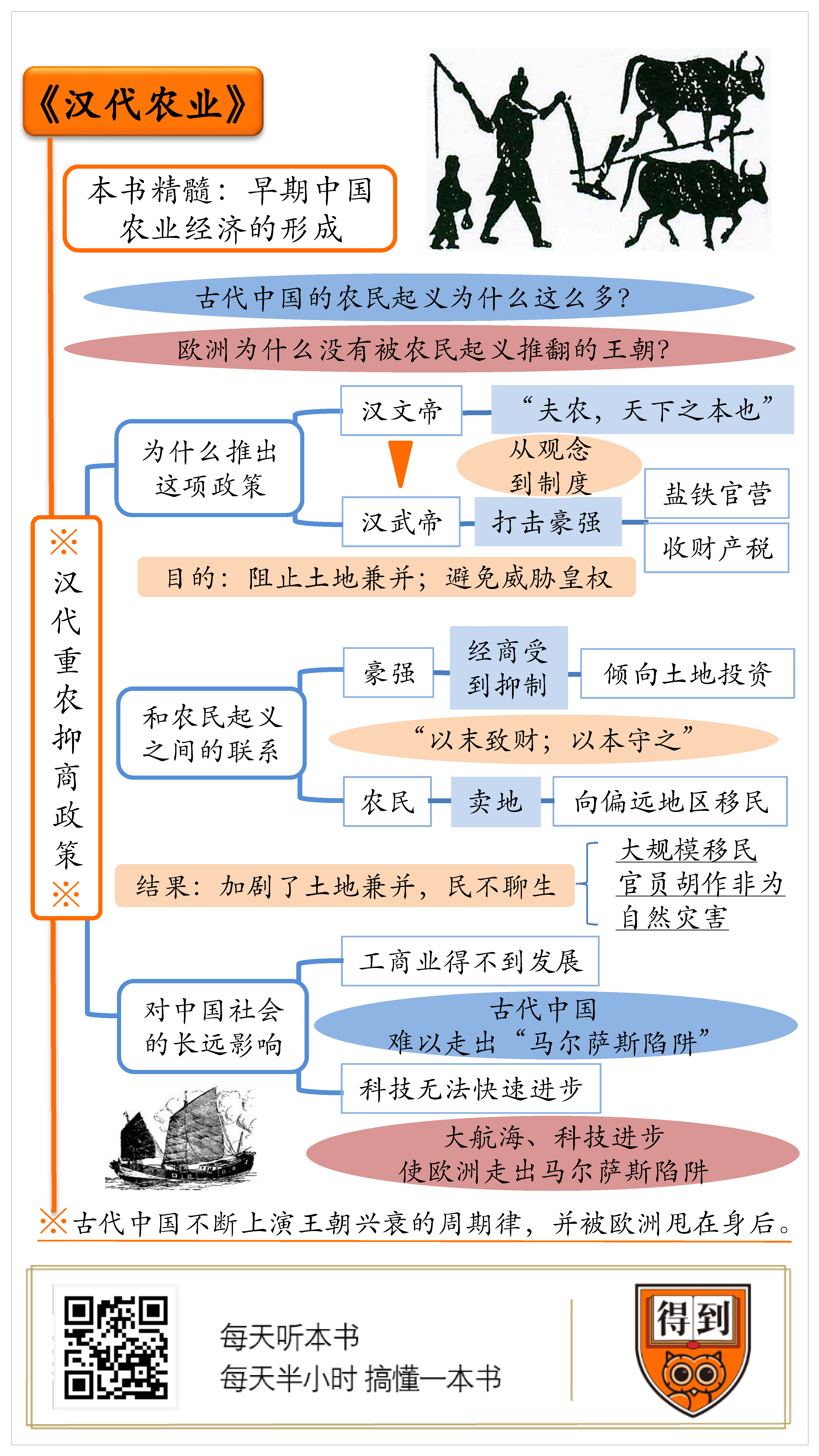

汉代农业是中国小农经济的起源阶段。政府为了遏制土地兼并,保护小农经济,出台了重农抑商政策。但这种政策反而导致土地成为被追逐的财富,加剧了土地兼并。失去土地,被迫迁徙的农民成为农民起义的主力军。

你好,欢迎每天听本书。

今天要给你讲的这本书名叫《汉代农业》,作者是著名历史学家许倬云先生。许先生早年在美国芝加哥大学获得历史学博士学位,后来曾在匹兹堡大学长期担任教授。你可能会觉得奇怪,我为什么要给你讲一本关于农业的书,还追溯到遥远的汉代?其实,这本书的精髓在于它的副标题:“早期中国农业经济的形成”。

我们经常说,古代中国的经济基础是农业,工商业长期不占主流。这本书指出,这种农业经济的基本模式就是在汉代形成的。为了重现汉代农业的全貌,作者进行了扎实的考证,甚至对汉代农作物的种植、农业技术的发展都有详细的介绍。不过,今天我将把书中的点睛之笔介绍给你,这本书回答了一个重大问题:古代中国的农民起义为什么这么多?

说起农民起义,你肯定不会陌生。在古代中国,农民起义实在是太频繁了。有学者根据《清实录》的记载统计过,光是在清朝,有据可考的农民起义就有三百次之多。而且,古代中国有很多王朝都是被农民起义推翻的,比较典型的就有秦朝、隋朝和元朝。此外有些王朝虽然不是直接亡于农民起义,但也曾经遭到农民起义的沉重打击。比如东汉末年就爆发了黄巾起义,唐朝晚期爆发了黄巢起义。

你可能会问,农业社会,农民遇上灾年,活不下去了就要起义,这也在所难免吧?还真不是,我们可以对比一下欧洲,欧洲曾经也长期处于农业社会,但欧洲历史上根本没那么多农民起义。就算爆发了农民起义,背后也有宗教之类的因素。比如德国历史上曾经爆发过著名的闵采尔起义,这场起义的主力的确是农民,但领头的闵采尔却是个神学博士,还精通拉丁文。他领导的这场起义其实是宗教改革的一部分,目标是冲破天主教会的罗网,在人间建立起真正的天国。而且,欧洲历史上从来没有哪个王朝是被农民起义推翻的。

你看,频繁的农民起义,这确实是古代中国的一个特色。那这背后的原因到底是什么呢?今天这本《汉代农业》就可以给你答案。作者在这本书里提出的核心观点是:古代中国的农民起义那么多,和从汉代开始实行的“重农抑商”政策是分不开的。重农抑商在汉代以后成为一项重要的传统,古代中国的农民起义也就频繁发生了。

你可能会觉得奇怪,重农抑商,那就是重视农民和农业嘛,怎么还会惹来农民起义呢?我将从以下三个方面,来为解读作者的观点:第一,汉朝政府为什么要出台重农抑商的政策?第二,重农抑商政策和农民起义之间有怎样的联系?第三,汉代的重农抑商政策对中国社会造成了怎样的长远影响?

我们先来看第一个方面,汉朝政府当初是基于怎样的考虑,才出台了重农抑商的政策?

所谓重农抑商,就是重视农业,抑制商业。这在汉代以前就已经出现了萌芽。秦国在商鞅变法时就实行奖励农耕,抑制商业的方针。农民好好种田,多交粮食,就可以获得爵位,商人做生意却要缴纳重税。商鞅实行这样的方针,是因为农业关系到国家的存亡,战争需要源源不断的军粮供应。而商人们却喜欢操纵物价,扰乱市场,是社会的不安定因素。

秦朝统一天下以后,有没有在全国推行重农抑商政策呢?从现有的历史资料来看,推行的程度是有限的。当时在巴郡也就是今天的重庆地区,有一位富可敌国的女性,她是一位寡妇,名字叫“清”,所以在《史记》中被称为“巴寡妇清”。秦始皇对巴寡妇清礼遇有加,还曾经和她平起平坐,讨论国事。当然,秦始皇也曾经把六国的豪强富商一共12万户迁到国都咸阳,便于监视和控制。不过这最多只能说是限制商人的势力,不能说是打压商业的发展。

西汉前期的状况也与此相似。汉文帝虽然曾经公开表示“夫农,天下之本也”,意思是农业才是根本,但这其实只是一种观念,国家并没有打压商业的发展。相反,当时的政府为了尽快恢复生产,对商业活动很宽容,一些重要的资源都向商人开放。其中最重要的是两样东西,一样是食盐,另一样是生铁。食盐是生存的必需品,生铁可以打造农具,这些都不愁销路。盐铁生意获利非常丰厚,所以,西汉前期迅速冒出一批大商人。我们都听说过司马相如和卓文君的故事,司马相如用一曲《凤求凰》打动了富家女卓文君,带着她一起私奔了。卓文君的父亲名叫卓王孙,是四川地区有名的富商。卓氏家族还出现在司马迁的《史记》里。司马迁专门为大商人作了一个传,名叫《货殖列传》,货殖就是经商赚钱的意思。《货殖列传》里提到了卓氏家族,说他们世世代代以冶炼钢铁为生,积累起了巨额财富。其实,《货殖列传》里排行前几位的大商人经营的都是盐铁生意,可见盐铁是当时最重要的生财之道。

汉武帝即位以后,开始打击大商人。他出台了这么几个政策,首先是“盐铁官营”,就是由国家把盐和铁这两项物资管控起来。公元前119年,汉武帝命令一位名叫桑弘羊的大臣主持制定盐铁官营的方案。桑弘羊把方案拿出来以后,汉武帝非常赞赏,马上颁布施行。这个方案是这样的:在全国各地设置盐官和铁官,盐官负责招募民众煮盐,成品由政府统一收购和销售。铁官负责的就更多了,从开矿、冶炼、铸造到销售,全都归铁官统一指挥。这样,盐和铁就都被国家管控起来了。

汉武帝想出的第二个招数,是对大商人收取财产税,税率是6%。请注意,这个财产税的征收对象,是商人所有的财产。汉武帝还规定,在全国设置关卡,商人的货运马车要通过,也要缴纳6%的关税。为了确保这项政策能够执行,汉武帝还想出了一个“损招”,鼓励相互告发。有人告发商人偷税漏税,查明属实,政府会没收商人的财产,并把其中一半财产奖励给告发的人。你看,够狠吧?

汉武帝的这两项政策,把重农抑商从观念变成了制度,商人遭到了沉重的打击。汉武帝为什么要这么做呢?我在前面提到,商鞅在秦国重农抑商,是为了保证战争的需要,防止商人操纵物价,那汉武帝是不是也是出于类似的考虑呢?其实,汉武帝的动机要比商鞅复杂得多。

你可能会说,汉武帝是想从商人身上赚钱吧?的确,汉武帝是有这方面的考虑。当时他要打匈奴,打仗需要钱。不过政治家和商人不一样,他考虑的重点一般不是钱,而是整体局势。汉武帝打击大商人,背后最重要的动机是抑制土地兼并。

汉代的这些大商人,很多还有另一个身份,叫作“豪强”。所谓豪强,就是有钱有势的大地主。汉朝刚建立的时候,因为秦末农民战争的打击,社会上的豪强并不多。当时国民经济的基础是小农经济。所谓小农经济,就是独立的自耕农,一般是一户小家庭,独立经营小规模的农业,生产出来的东西除了给国家交税,主要是供自己消费。有一句老话,叫“两亩地,一头牛,老婆孩子热炕头”,说的就是典型的小农经济。

但是到了汉武帝在位的时候,社会上却出现了大批豪强。著名的大学者董仲舒,就是那个劝汉武帝独尊儒术的董仲舒,上书给汉武帝,说社会上出现了这样一种情况,叫“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。意思是说,富人拥有成片的土地,穷人却连放下一个锥子的地方都没有。为什么会变成这样呢?答案就是四个字:土地兼并。富人兼并了小农的土地,变得更加富有,小农失去了土地,连生存都成了问题。

这些兼并土地的是什么人呢?主要就是前面说的大商人。你想,光靠农业生产,很难积累起那么多钱,工商业赚钱要容易得多。大商人赚了钱,除了扩大自己的生意,也会投资土地,发展农业。农业赚钱没有工商业那么快,但毕竟比较稳定。当时生产力水平不高,农民的日子过得紧巴巴的,还要给国家交税、服劳役。一旦遇上灾年,农民就可能要卖地还债,富商就会趁机把农民的地买过来,变成自己的庄园。卖地的农民自己也变成了富商们的劳动力。这些靠工商业发家,又拥有庄园和劳动力的富商,就是所谓的“豪强”。

下面我要说的这个观点很重要,希望你能注意。对于政府来说,最理想的状态就是普天之下全是小农,由皇帝派官员去管理小农。这背后的道理很简单,小农都以小家庭为单位,没有自己的势力,对政府没有威胁。而且,小农就那么几口人,守着自家的田,很难隐藏土地和人口,不会少交税。

如果在国家和小农之间出现了豪强,那情况可就复杂了。豪强一般都有自己的势力,甚至和地方官也有交情。我们看《水浒传》,那里面有个地方叫“祝家庄”,庄里甚至养着私人武装。这些豪强把百姓变成自己的附庸,就威胁到了政府对当地的统治。而且豪强仗着自己的势力,经常会隐瞒实际的土地和人口数字,这样就可以少缴税。地方官和他们也有交情,甚至还拿了他们的好处,往往会睁一只眼闭一只眼。久而久之,国家在当地的权威就会下降。

所以,汉武帝上台以后,就想解决豪强的问题。他动用了很多手段,包括暴力镇压。不过在当时,最根本的手段还是断了豪强的财路。这就是汉武帝要推行重农抑商政策的主要原因。

汉武帝想通过重农抑商来维护稳定,他是否如愿了呢?恰恰相反,重农抑商和农民起义有密切的联系。这是怎么回事呢?接下来我就带着你一步步来看这个过程。

我们先从根子上说起。汉武帝重农抑商,想要阻止土地兼并,但土地兼并非但没被治住,反而更严重了。西汉倒数第二任皇帝,也就是汉成帝在位的时候,有一位名叫陈汤的大臣向皇帝上书,说现在关东地区有钱人越来越多了,他们都大量兼并土地,还驱使老百姓为他们干活。你看,重农抑商反而加剧了土地兼并,这到底是怎么回事呢?

背后的原因其实也很简单,豪强们经营工商业遇上了障碍,他们也就开始找别的财路。当时的土地税比商业税要低得多,投资土地的风险也远远小于投资工商业。司马迁就曾经用八个字来形容当时的豪强,叫“以末致财,以本守之”。“末”就是工商业,“本”就是农业,这八个字的意思是,靠工商业赚钱,再用这钱来投资土地。豪强们把农民的土地买过来,改建成庄园,还会在庄园里因地制宜,发展多种生产。西汉末年在南阳郡有一个叫樊重的豪强,是当时数得上的大庄园主。樊重还有一个身份,他是东汉光武帝刘秀的外祖父。史书上说,樊重的庄园占地三百多顷,里面修建了完善的水利设施,种植的农作物包括粮食、水果、桑树,还挖了鱼塘养鱼,甚至还有草场,用来放牧牛羊,可以说是应有尽有。

农民把地卖给了豪强,很多就变成了豪强的劳动力。你可能会觉得,这些农民成天被豪强剥削,应该会成为起义的主力吧?历史学家漆侠根据《汉书》中的记载,把两汉时期的农民起义全部整理了出来,结果发现,汉代的豪强主要分布在长安、洛阳附近地区,但这一地区很少发生农民起义。因为农民依附豪强,总归有口饭吃。而且这一地区的商业虽然受到了打击,但仍比边远地区要发达。不少农民还可以发展一点副业,或者干脆去城里找点活干,不会活不下去。反倒是很少有豪强活动的河北北部、山东东部以及安徽、湖北等地,成为农民起义的主要策源地。这又是为什么呢?

这背后的学问可就大了。农民把地卖给豪强以后,并不是全都卖身给了豪强。还有的不愿意听人使唤,就移民到更偏远的地方去,开垦新的土地。在汉代,河北、山东以及长江以南的广阔土地,都还有很多没有开垦,这就成为移民的主要目的地。著名历史学家劳干曾经根据《汉书》和《后汉书》里的人口数据指出,汉代人口变化最明显的地区是长江流域和东南沿海。这一地区的人口在西汉末年只占全国人口的2%左右,到了东汉中期,这一地区的人口已经占到了全国人口的15%。这主要是移民带来的成果。需要注意的是,当时中国南方很可能还有大批移民没有统计进来,因为这些人为了躲避政府的税收和劳役,一头躲进了深山老林,也就不会出现在政府的户口簿上了。

大规模的移民带来一个问题,新移民地区的农田水利设施质量很差,抗风险能力很弱。商业又不发达,农民发展不了什么副业,只能种田。一旦遇上天灾,粮食歉收,农民就有可能活不下去。而且这些地方天高皇帝远,地方官更容易胡作非为,农民会受到更多的压迫。有一句俗话叫“穷山恶水出刁民”,虽然带有地域歧视的色彩,背后其实也有一定道理:一个地区的人民如果基本生活得不到保障,确实更容易选择反抗。

在移民的过程中,还出现了一个现象,那就是移民们选出了自己的领袖。你想,移民到一个新的地方,要面临多少问题。光是购买农具,开垦土地,就需要一大笔钱。一般的农户出不起这笔钱,这时就需要发挥集体的力量,几户人家组织起来,这样才能生活下去。俗话说:“鸟无头不飞”,在组织的过程中,就自然会产生领袖。《三国志》经常出现一个词叫“宗帅”,宗族的宗,元帅的帅。在汉献帝建安三年,还发生了这么一件事:淮南地区的军阀袁术想要讨伐占据江东的孙策,就偷偷联络了孙策地盘上一个名叫祖郎的人,约他一起出兵。这个祖郎就是丹阳地区的宗帅,丹阳就是今天的安徽宣城地区。你看,宗帅的力量之大,已经引起了军阀的重视。那宗帅到底是什么人呢?其实就是移民们的领袖。

总之,在新移民地区,生产设施比较差,地方官容易胡作非为,老百姓还拥有自己的领袖,爆发一场农民起义所需要的主客观条件都具备了。一旦遇上天灾,这些地区就可能出乱子。前面提到,汉代的农民起义集中分布在今天的河北、山东、安徽、湖北等地,这些地区刚好是前面提到的移民目的地。可见,发动起义的主要就是这些移民。

在西汉末年,爆发了著名的“绿林、赤眉起义”,这其实是两场起义的合称。绿林起义发生在湖北地区,起义军占领了绿林山,所以被称为“绿林军”。后世就把占山为王的英雄豪杰称为“绿林好汉”。绿林起义的起因是当时发生了饥荒,当地有两个姓王的兄弟,老大叫王匡,老二叫王凤。两兄弟在当地本来就很有威望,经常为人调解矛盾,于是被推为领袖。你看,无论是地点、起因,还是领袖,这场起义完全符合前面说的几个特征。

我们再来看赤眉起义。赤眉起义发生在山东沿海地区,起义军把眉毛涂成红色,所以被称为“赤眉军”。赤眉起义的起因也是饥荒,当时山东地区发生了连年的干旱和蝗灾,老百姓连草根树皮都吃不上了,只有揭竿而起。赤眉起义的领袖叫樊崇,史书上记载他平时喜欢打抱不平,穷苦百姓都很拥护他。你看,赤眉起义和前面说的几个特征也是吻合的。

其实,不只是汉代,后世很多农民起义也符合这些特征。唐朝末年的黄巢起义,起因是旱灾和饥荒,爆发地点是山东地区,起义军领袖黄巢是一个盐商的儿子,在当地百姓中很有威望。清朝的太平天国运动,起因是连年的自然灾害,爆发地点是偏远的广西地区,领导起义的洪秀全、冯云山等人在当地传播拜上帝教,吸引了大批民众。你看,农民起义的剧本,是不是都差不多?

说到这里,我们来整理一下这个过程:重农抑商加剧土地兼并,土地兼并引发大规模移民。新移民地区抗风险能力很弱,官员又容易胡作非为,一旦遇上天灾,就可能爆发起义。所以,古代中国农民起义频繁发生,这与汉武帝的重农抑商政策有密切的联系。接下来我再给你讲一个更深层次的问题:汉代确立的重农抑商政策,对后世究竟产生了怎样的长远影响。

这个影响可以用一句话概括:因为汉代确立的重农抑商政策,古代中国难以走出“马尔萨斯陷阱”,最终在1800年前后出现和欧洲的“大分流”。欧洲开始走上工业革命和现代化的道路,而中国却逐渐陷入落后挨打的局面。

所谓马尔萨斯陷阱,是英国经济学家马尔萨斯提出的一个理论。这个理论简单说起来就是食物产量增长的速度跟不上人口增长的速度,最后总有人会吃不上饭,这些人就会被用某种方式消灭掉,比如战争、饥荒或者瘟疫。在人口降下来以后,可以消停一段时间,但很快同样的情况又会出现,又有大批人会在灾难中死去,这是一个周而复始的循环。

为了避免落入马尔萨斯陷阱,人类想出过三种方法。第一种是降低人类的物质生活要求,所以西方的宗教要求生活朴素,中国的儒家思想提倡节俭。第二种是进行生育控制。这两种方法都被历史证明,只能延缓马尔萨斯陷阱的到来,无法使人类彻底跳出陷阱。还有第三种方法,通过科技的进步,扩大对资源的开发和利用。这是跳出马尔萨斯陷阱的唯一方法。

欧洲历史上曾经长期被马尔萨斯陷阱困扰。历史资料显示,13世纪以后,欧洲人口增长的速度高于食物生产的速度。为了争夺有限的生存资源,欧洲大陆上战争不断。而在1800年前后,英国国内开始出现了一种趋势:人口稳定增加,同时人民还可以享受更高的生活水准。从1750年到1850年的一百年间,英国人口由750万增加到了2100万,增长约2倍。同时,英国的人均收入也从1689年的7英镑增长到了1800年的21.9英镑。和同时期的欧洲大陆国家比较,英国人的生活质量要高出一大截。1776年,一个叫阿瑟·扬的英国经济学家去法国考察,他在游记中写道:“英国吃得起白面包的人比法国要多。普通英国人穿皮靴,普通法国人只能穿木屐。英国农民穿的是呢绒,法国农民只能穿亚麻布。”英国的人口和生活水平实现了同步增长,这意味着英国已经跳出了马尔萨斯陷阱。

英国是怎么做到的呢?从表面看,首先是大航海给英国带来了丰富的资源,其次是工业革命促进了农业的机械化,提高了农业的生产效率。这两样背后都离不开商业需求。大航海的动力是寻找黄金白银,满足交易的需要。工业革命的动力是用机器取代人力,制造出更多的纺织品,满足不断扩大的市场需求。

我们还可以看得更深一点,商业利益也推动了科技的发展。大航海和工业革命都与科技进步息息相关,大航海的前提是天文学和航海技术的进步,工业革命更是需要各种学科的配合。光是造出严丝合缝的蒸汽机活塞,就需要丰富的数学知识。当科技成为第一生产力,人类在经济活动中的角色就发生了变化。原来在农业社会,科技对生产力影响有限,土地是最大的经济资源,人类在土地上耕种,主要靠消耗体力来获取食物。食物的增长速度很有限,最后赶不上人口的增长速度,马尔萨斯陷阱也就在所难免了。但在科技成为第一生产力以后,人类生产食物不仅依靠体力,也要依靠脑力。每个人都可能成为科技创新的主体,人口越多,科技取得突破的可能性就越大。这时,人口数量和科学技术就形成了一组良性循环:人口越多,科技越发达;科技越发达,就可以养活更多的人口。这就是英国走出马尔萨斯陷阱的奥秘。

同样的事情,古代中国为什么没能做到呢?古代中国的农业曾经长期领先世界,南宋诗人陆游有两句诗:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。”不要笑我们农家自酿的酒颜色浑浊,遇上丰年,我们招待客人都是鸡肉猪肉管够的。可见当时农民的生活水平。从《清明上河图》中,我们已经可以看到古代中国走出马尔萨斯陷阱的曙光。

然而古代中国为什么终究还是没能摆脱这个陷阱呢?中国历史上,一个王朝的平均寿命大约也就是两三百年,这其实也和马尔萨斯陷阱有关。王朝建立之初,因为先前的战乱,地多人少,国家把土地平均分配一下,休养生息,一般经过四五十年,就会出现一个盛世。但随着人口的增长,粮食生产慢慢就跟不上了,于是随着瘟疫和农民起义的爆发,这个王朝也就灭亡了。改朝换代之际,人口大量减少,新王朝又可以重新分配土地,开创盛世。如此周而复始,一个周期大约两三百年。

古代中国的统治者难道察觉不到这个陷阱吗?不,早在汉代,他们就有所认识了。汉文帝在位时期,著名的学者贾谊意识到人口增长可能带来粮食短缺,但他给出的对策却是,应该督促更多人口去务农。与贾谊同时代的名臣晁错更进了一步,

他认为人们脱离农业生产的根本原因就是商业利益的诱惑,所以应该督促商人们回去种田,这样才能增加粮食产量。汉武帝后来采取重农抑商的政策,一方面是为了打击豪强,一方面也与贾谊和晁错的判断有关。

这个判断看上去非常符合直觉,所以被后世继承了下来。一直到清朝,雍正皇帝还在说:集市上多一个做买卖的商人,农田里就少一个种田的农民,所以应该重农抑商。这种做法恰恰斩断了古代中国发展工商业的道路。工商业得不到发展,科学技术也就得不到快速进步,古代中国也就再也走不出马尔萨斯陷阱了。

我们看中国历史,可以发现一个很有意思的现象。新王朝的开国之君反思前朝灭亡的教训,无非这么几点:农民失去土地是因为土地兼并,而社会不稳定往往是因为商人哄抬物价。商人为非作歹,又是因为官员贪污腐败,和他们相互勾结。所以开国之君往往会做这么几件事:重新分配土地,保护小农,打击商人,也就是重农抑商;强化君权,整顿吏治,加强对官吏的监督。

这些做法被历代帝王奉为治国的金科玉律,但这些做法,恰恰导致古代中国在小农经济的泥潭中越陷越深,无法自拔。到了1800年前后,英国走上了工业革命的道路,从此领先世界。而中国正处于清朝嘉庆年间,当时河北、山东、河南、云南等地先后发生特大饥荒,饥荒又引发了天理教、白莲教等民间帮会的起义。这背后的本质是,中国又陷入了马尔萨斯陷阱,当时的中国逐渐陷入风雨飘摇,被英国等西方国家甩在身后。这就是世界史上著名的“大分流”,中国和西方开始走向不同的命运。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点。

第一,汉武帝把重农抑商从观念变成了制度,推出了“盐铁官营”和财产税等政策。他的主要目的是阻止土地兼并,避免豪强坐大,威胁皇权。

第二,汉武帝的重农抑商政策反而加剧了土地兼并,因为经商受到限制以后,豪强更加倾向于土地投资。土地兼并导致一些农民向边远地区移民。在新移民地区,生活条件比较差,地方官容易胡作非为,老百姓还拥有自己的领袖。一旦遇上天灾,这些地区就可能爆发起义。

第三,重农抑商政策还与一个历史现象密切相关,那就是古代中国长期无法走出马尔萨斯陷阱。工商业得不到发展,科学技术也就无法进步,人口增长和科技进步之间就无法形成良性循环。于是古代中国无法走出马尔萨斯陷阱,不断上演王朝兴衰的周期律,最终在1800年被欧洲甩在身后。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室 转述:顾一菲

划重点

1.汉朝实行重农抑商,目的是阻止土地兼并,避免豪强坐大。

2.重农抑商政策反而加剧了土地兼并,导致农民向边远地区移民。新移民地区生活条件差,地方政治制度也较松散,若遇上天灾就可能爆发起义。

3.重农抑商使古代中国无法走出马尔萨斯陷阱。工商业不发展,科学技术无法进步,人口增长和科技进步之间就无法形成良性循环。