《死亡地图》 亲哥拜解读

《死亡地图》| 亲哥拜解读

关于作者

史蒂芬·约翰逊,《连线》杂志的特约编辑,还为《纽约时报》《华尔街日报》《金融时报》等报刊撰稿。他是电视节目主持人,也是位高产的作家。

关于本书

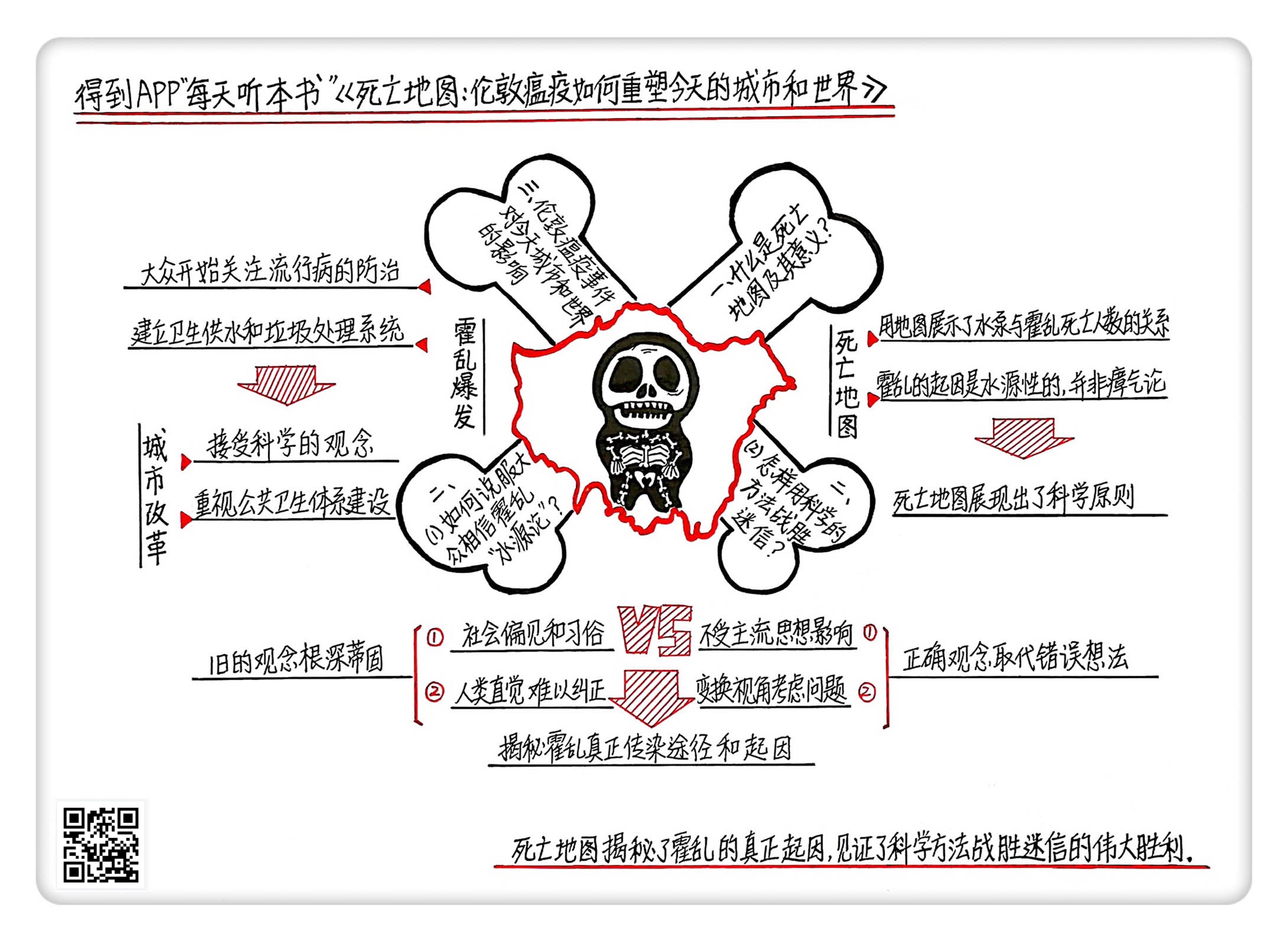

这本书讲述的是在160多年前的伦敦,两个住在伦敦苏豪区宽街的不起眼的小人物,借助“死亡地图”发现了霍乱真实传播途径的历史故事。这次伦敦瘟疫事件是流行病学的经典案例,当时对患病人群的调查方法,可以说是当代流行病学的早期样板。而它也引发了城市的变革,对城市的公共卫生系统以及我们现代生活产生了积极的影响。

核心内容

这本书讲述了医生斯诺和牧师怀特黑德,追查出霍乱真正传播途径的真实历史故事。在这个过程中,本书还分析了人们的思维方式难以转变的根本原因,以及这次伦敦瘟疫事件对今天城市和世界的影响。

你好,欢迎你每天听本书。本期音频跟你说的这本书叫做《死亡地图》,副标题是“伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界”。这本书一共30万字,我会用26分钟左右的时间为你讲述这本书的精髓:通过探究伦敦霍乱的真正起因,来给人们讲述怎么用科学的方法战胜迷信。

说起伦敦,你心里肯定有自己的画像。但维多利亚时期的伦敦,和你想象的肯定完全不一样。那时,伦敦城市的人口急剧增长,城市的整体下水道系统不堪重负,整个伦敦可以说是臭气熏天的。不幸的是,工业革命和世界航运网络把霍乱带到了伦敦,每隔一到两年,伦敦都会暴发大规模的霍乱,当时人们还不知道霍乱是由“霍乱弧菌”这种病菌引起的,只是把这种情况统称成“瘟疫”。我们现在知道了,霍乱是通过水源、食物传播的,可以说是“病从口入”。但是当时的医学界和政界都相信“瘴气论”,也就是异味、恶臭才是导致霍乱暴发的原因。这个人们普遍认同的观点,是怎么扭转过来的呢?让我来结合书中的伦敦瘟疫事件,给你详细讲一下。

这本书讲述的是160多年前发生的真实历史事件,它按照伦敦的霍乱疫情从暴发到消亡的时间顺序,选取了七天关键日期节点作为目录。同时这七天也体现出了整个故事发展的脉络,为我们完整还原了当时的真实情况。

当时,住在伦敦苏豪区的医生约翰·斯诺和负责这片教区的牧师亨利·怀特黑德,他们最终查明:这次霍乱是通过水泵传播的,斯诺还用死亡地图帮助人们认识到了霍乱的真正传播方式。书中提到的伦敦霍乱事件是流行病学的经典案例,当时对患病人群的调查方法,可以说是当代流行病学的早期样板。伦敦霍乱事件之后,人们对城市设计、公共卫生系统以及我们每个人的健康生活方式都重视起来。从我们自己日常的习惯来说,比如吃熟食,喝煮沸的水,都是避免“病从口入”的方法,帮助我们抵抗疾病。这里要注意一下,我们刚刚说的医生斯诺和牧师怀特黑德,他们俩是这本书的两个主人公,也是这次历史事件上真实存在的两个人。这本书也用伦敦瘟疫事件来说明,破解瘟疫和纠正人们思维方式的过程是多么艰难。

这本书的作者斯蒂芬·约翰逊是电视节目主持人,也是位高产的作家。他的书涵盖了科学、技术和个人生活经验等方面。他是《连线》杂志的特约编辑,还为《纽约时报》《华尔街日报》,英国的《金融时报》等杂志撰稿。他的书非常有感染力,会从科学、社会学、人类进化历史等多重领域来阐述一个道理。作者讲述的内容深入浅出,就算不是相关专业的人,也听得懂他的书。就像这本书里面主人公之一,斯诺画出的地图一样,作者也在用他的文字来给我们画图。

这期音频,我们就首先来聊聊为什么这本书要叫“死亡地图”,书中的两个主人公是怎么利用死亡地图验证了伦敦霍乱的真正起因的。然后,通过这个真实的历史事件,我们来升华一下,说说怎么用科学的方法战胜迷信。最后讲讲,这次伦敦瘟疫事件对今天的城市和世界的影响。

先解释一下什么叫死亡地图,以及绘制死亡地图的意义。一百多年前,这本书的其中一个主人公,医生斯诺,他绘制了两份地图,目的是为了让人们看清楚因为霍乱而死的人,他们死亡的真正原因,所以称为死亡地图。

当时很多人都觉得,霍乱是通过空气传播的。我们刚刚不是说,那时的伦敦臭气熏天吗?人们就觉得,是这种臭味让人们得霍乱的,这也就是当时盛行的“瘴气论”。但是我们的主人公斯诺,他可不这么认为。在书中所描写的这次伦敦霍乱暴发的五年前,斯诺就出版了关于“霍乱是通过水来传播”的理论。现在我们知道,霍乱既可以是“水源性”,也可以是“食源性”。当时斯诺虽然把自己的理论叫做“水源性”,但其实他已经怀疑,霍乱是患者吃了某种东西而引起的,他可能是接触了其他患者的粪便,也可能是喝了被粪便污染的水。

总之,他怀疑,霍乱弧菌是通过嘴巴进入身体的,而不是通过鼻子。但是,五年前他没找到支持“水源论”的理论依据,也没能说服卫生机构。所以这次霍乱的暴发,对斯诺来说是一次难得的机会,他画死亡地图,就是为了找出霍乱的真正起因。当然,也是为了证明自己的“水源性”理论才是正确的。

斯诺一共画了两幅图。在第一幅地图里,他删除了普通地图上不必要的细节,只留下了街道和每个街区水泵的图标。你看,斯诺的目的很明确吧,他想证明霍乱是由水源传播的,而当时的人们如果想用水,就会去离自己家最近的水泵打水。那如果某个水泵周围死亡的人数,比其他地方要多出特别多,这个水泵就肯定是传染源了呗。

那怎么在地图上体现死亡人数呢?斯诺用粗黑线代表感染霍乱死亡的人,这样在地图上,粗黑线越密集的地方,那就说明这个地方的住户因为霍乱而死的人越多。从这幅地图上,斯诺就清晰地看到,果然有个水泵周围,布满了粗黑线。斯诺觉得,这个水泵就是传染源。

如果把这件事当成个推理小说,案件应该就告一段落了。但是,在流行病学学会作了报告后,斯诺突然意识到,第一幅地图有漏洞。他发现这幅图用“瘴气论”也解释得通。地图上虽然显示出,那个水泵周围的死亡案例非常密集,但这也可以解释成:这个水泵在往空气中释放有毒气体,所以离这个水泵越近的房屋死亡人数越多。

为了弥补这个漏洞,他开始绘制第二幅地图,这幅地图是空间的地图,也是时间的地图。什么意思呢?他根据自己实地步行勘察,借助数学上的制图方法,把整个伦敦的苏豪区按水泵的分布划分了出来。比如有几栋房子到A水泵打水最快,那在地图上就把这几栋房子圈在一起,又有几栋到B水泵打水最快,也把它们圈在一起。最后再看地图,之前他发现是传染源的那个水泵,它周围被虚线圈起来的街区,就像一个被隔离的孤岛,画满了代表死亡的粗黑线,而在这个范围之外,几乎没有粗黑线。这里需要注意的是,因为伦敦的街道错综复杂,有很多绕远的路和近路,所以这个水泵周围的区域,在地图上是非常不规则的,有的地方凸出去,有的地方又是比较平整的直线。所以,用“瘴气论”是解释不通的,气味的挥发范围在地图上应该是个圆形啊,怎么可能这么不规则呢?

也就是说,最终斯诺绘制的第二份地图,更加清楚地,从视觉的角度证明了他的水传播理论,到这里取过水的家庭死亡人数最多,这个水泵的水源就是霍乱暴发的源头。此案告破,这就是死亡地图的由来和意义。

好,说到这里,我们总结一下第一个观念,绘制死亡地图就是为了让大众和当时政府,都能一目了然地看清楚这次霍乱发生的真正原因。斯诺绘制的这两份地图不仅展示出了生,也表现出了死。他把最先进的信息设计和霍乱水传播理论结合起来,用地图展示出了科学原则。让大家更加清楚明白地看清了霍乱的起因是水源性的,而不是当时大众和权威认定的瘴气论。

好,清楚了死亡地图的缘由,我们就来看看,主人公在知道了,“水源论”才是霍乱传播的真正原因之后,又是怎么说服其他人相信的。我们也升华一下,说说怎么用科学的方法战胜迷信。

上面一点说到,斯诺已经用死亡地图证明了霍乱是通过水传播的。但是其实,就算斯诺用科学证据、具体的数据和最形象的死亡地图全部论证后,又过了差不多十年的时间,伦敦成功地抵御了一次从德国汉堡传来的霍乱之后,瘴气论才退出了历史的舞台,大众才逐渐接受细菌致病理论。在这之前,大家还是坚定不移地相信,霍乱是瘴气引起的。这是为什么呢?原因主要有两点:一是社会的偏见和习俗。瘴气论由来已久,当时大众和权威都认定了这个理论。二是人类的直觉,和大脑的“杏仁核”结构起的作用。也就是说,人会本能地选择相信自己闻到的臭味,而不会相信看不到的细菌。

下面,我具体来说说,因为这两个原因造成的,纠正错误的瘴气论有多么艰难。

先来说说瘴气论的由来:有毒气体传播疾病这个概念,可以追溯到公元前3世纪的希腊医学,然后一直持续到19世纪。19世纪上半叶的伦敦是一个恶臭拥堵的大下水道。抽水马桶的发明和使用,给伦敦的下水道带来了灾难性的后果。当时城市没有下水道系统,大粪泛滥成灾,大多数抽水马桶把污水排到了现有的粪坑里。再加上当时的卫生理事会长实施了错误的改革,希望通过掩埋粪坑来减少粪便的排放,但是反而加重了问题。所有房子和街道的废水都排放到了泰晤士河里。

另外呢,越来越多的人搬到伦敦。人越来越多,粪便也越来越多,伦敦的下水道系统还没完善,没办法处理这么多的粪便和废水,所以伦敦也越来越臭。

这个观念有多根深蒂固呢?比如维多利亚时代最有影响力的医学人物,弗洛伦斯·南丁格尔,改革先驱埃德温·查德威克,英国权威医学杂志《柳叶刀》的编辑,还有维多利亚女王本人,都是这样想的。当时还有其他一些理论,比如“泥土论”“臭氧论”“电流论”等等,这些观念的共性是:除了水源性理论,其余所有的理论都认为,霍乱是由空气传播的。这些人在恶臭的直接冲击下,因为判断失误而执行的一系列改革不仅没有缓解问题,反而加重了危机,很多人因此而死。

瘴气论占领统治地位还有一个生理原因,就是我们的鼻子比眼睛灵敏得多。腐烂的东西会释放出两种化合物,分别是腐胺和尸胺。只需要几个尸胺的分子进入你的上鼻腔,你就能闻到腐败的气味。但是在分子层面,眼睛就毫无用处了,一杯水中漂浮着一千万个霍乱弧菌,仅凭肉眼,我们是看不见的。但是细菌分解过程中的恶臭太真实,鼻子闻到了,就是事实。

还有一个典型的“确认偏差”观点让人们更相信瘴气论。确认偏差是说,我们会自动过滤和我们相信的观点相矛盾的其他观点。当时的政府代表本杰明·霍尔任命的委员会,对瘴气论的确认偏差非常强烈。虽然几个典型的案例推翻了他们设定的理论,但委员会的成员依然相信瘴气论,甚至连水传播理论的决定性案例,都成了瘴气论的另一个铁证。比如当有证据证明最初的断言是错的时候,委员会反而说,这是因为空气是有毒的,所以水里也有毒了。

就这样,瘴气论一直持续到19世纪,想想它背后的原因呢,既是源于人类嗅觉的直接冲击,又是思维上的承继。不过,要说到为什么气味会给人的印象这么深刻,这和人脑中的结构“杏仁核”有很大的关系。作者说,这个原因才是造成人类思维无法改变的主要原因。

科学家利用现代的脑功能成像技术,记录了嗅觉系统和大脑情绪中枢之间,紧密的生理学联系。2003年的研究,通过大脑扫描发现,刺鼻的异味能够引发大脑中的杏仁核产生非常巨大的反应。而人类面对威胁和情绪刺激的原始本能反应,都来自杏仁核。也就是说,大脑进化出了一套报警系统,在强烈的气味刺激下,大脑会不由自主地做出厌恶的反应。这种反应会让大脑短路,不能清晰思考——让人产生一种强烈的回避这种气味的愿望。

一边是大家都闻得到的气味,一边是看不到的霍乱弧菌,要想让人们相信霍乱是水源性传播,而不是闻得到的瘴气论,太难了。怎么改变大家的思维方式呢?不仅要确凿的证据,而且要以他们能看懂的简单方式表现出来。这时候,这本书里的两位主人公,医生斯诺和牧师怀特黑德,两个不起眼的小人物,起了决定性的作用。

斯诺是当时有名的医生也是麻醉师,曾为维多利亚女王的分娩实施了麻醉手术。他就生活在霍乱暴发的苏豪区。同时,他是一个农村劳动者的儿子,这一点终生都影响着他对世界的看法,他不受某些主导观点的影响。他在麻醉别人的时候发现,麻醉气体进入人体后的生理反应是可以预测的,麻醉气体会先影响人的呼吸系统。这里的麻醉气体,乙醚,当时被人们称为“瘴气”。他观察霍乱患者的症状后,发现霍乱袭击的是肠子,而呼吸系统基本不受霍乱的影响。所以很明显:霍乱是吃出来的,不是吸气得来的。

另外一位主人公是疫区的牧师亨利·怀特黑德,他对霍乱暴发的途径非常了解。当时瘴气论和宗教传统也很合拍,甚至有一种说法是,如果人道德不好就会得霍乱,穷人也是因为内部体质有缺陷,所以更容易患病。最开始怀特黑德认为,发生瘟疫,在某种程度上是上帝的旨意,但是这次霍乱,上帝似乎单单选了他所在教区的居民。直到他的一位好朋友,一个正直勇敢的人也染上了霍乱,这开始让怀特黑德认为,原来大家宣传的说法是错误的。他开始思考整个局势,思考怎样消除大众的偏见。

一开始他作为牧师照顾病人,接着他又作为一个业余侦探来调查这场霍乱。于是他收集各种线索,总结自己观察到的结果。他发现,在霍乱最凶横的时候,每处住所里的死亡率和卫生状况之间并没有联系。在追查证据的过程中,他读了斯诺的文章,在具体的数据面前,他也开始倾向于相信水传播理论了。但是,最终让他完全相信水传播理论的,是因为他找到了最初的霍乱病人。可以说,怀特黑德无意中找到这个最初的病例,对斯诺的论证起了决定性的帮助。

据当时记录伦敦每周人口死亡数据的《周报表》显示:住在宽街的一个五个月大的女婴,在死亡前四天开始腹泻,最后衰竭而死。怀特黑德走访后才知道,这个女婴就是伦敦的第一个病例,被她污染了的废水,被家人直接倒进了粪坑。这样就完全符合最初病例的大致条件,也就是说,在第一波霍乱整体暴发的前三天,第一个病人的排泄物被倒在距离宽街水井仅仅几英尺外的化粪池里。后来,当地的勘测员发现,化粪池周围的砖墙损坏得非常厉害,而距离砖墙的外缘不到1米,就是宽街的水井。化粪池和水井之间,是浸满了人类粪便的湿软土壤。化粪池里的粪便渗透到宽街的水井中,污染了水泵,这就是霍乱弧菌传播的途径。

你看,这就是论证“霍乱是在水源中传播”的主要过程。我们来看看本书的两个主人公,我们从他们身上能看到什么呢?先来看斯诺,因为斯诺本人是医生,而且他就住在瘟疫暴发的苏豪区宽街。同时呢,他又像社会学家一样,通过大量的调查取证,把患者的患病情况和周边地区联系起来,变化视角思考问题。他的身份从医生到社会学家,从社会学家再到统计学家,最终找到了霍乱传染的真正原因。

再来看怀特黑德,我们从怀特黑德身上,可以看出人们的思想转变是多么艰难。从最开始的怀疑,到自己找到最初病例,发现水井和化粪池的位置联系,最终才完全相信斯诺的水传播理论。能够想象,因为当时瘴气论支持者的身份和影响力,让普通大众接受新的观点有多难。当时想证明“霍乱是由水源传播的”这个新观点很难,而证明瘴气论,不用环环相扣的分析说理,你只需要往空中一指说,“你闻到了没有”就行了。美国伟大的天文学家卡尔·萨根在《魔鬼出没的世界》这本书中说,不管是过去还是现在,迷信和盲从一直都会存在,我们要用科学来对付它们。只有用科学的方法来验证,我们才有可能破除迷信,找到真正的答案。

好,说到这里,我们总结一下第二个重点,通过验证伦敦霍乱的真正起因,来给你说说怎么用科学战胜迷信。用正确的观念取代人们现有的、错误的观点太难了,要改变人们的思维方式就更难。只有不受主流思想的影响,变换视觉考虑问题,才可能找到真正的答案。而且对于霍乱传染的途径和起因,更要用大家都看得懂和能接受的方式展示出来,才能被大众所认可。当然这可能需要时间和另一场霍乱来考验。

好了,现在关于这次霍乱暴发的全过程我们都了解了,那这次霍乱对我们现在的城市有什么帮助呢?接下来,我们来讲第三个重点,伦敦瘟疫事件对今天的城市和世界的影响。

作者在书中提到了当时很重要的两群人,一群是拾荒人。在那个时期,没有人来统筹协调他们的行动,他们也没受过任何教育,而伦敦两百多万人口产生的垃圾,全靠他们来分拣处理。他们执行着城市一项至关重要的功能,就是循环再利用垃圾。这样看来,废物循环利用其实是一门古老的行当,而不是现代环保运动的发明。另外一群很重要的人是掏粪人,你可别笑,在当时的伦敦,搬运大粪是一门受人尊敬的职业,虽然工作条件恶劣但是收入还不错。掏粪人把大粪卖给伦敦城外的农夫,这是垃圾循环体系中不可或缺的一环。可以这样说,如果没有垃圾循环体系,伦敦就不可能成为真正意义上的大都市。而在当时,伦敦是欧洲最大的城市。正是有了他们,城市才会正常地运作起来,一直延续至今。

但是霍乱暴发后,斯诺证实了霍乱的起因,而正是这场瘟疫暴露了伦敦的不足:只有这两类人为城市的卫生负责,是远远不够的。这才给伦敦带来了改变。人们发现,如果没有高效的废物再循环系统,人口高度集中的城市就不能长久地存在下去。从那以后,建立卫生的供水和垃圾处理系统,就成了城市的主要基础项目之一。而当时杰出的市政建设工程师约瑟夫·巴泽尔杰特设计的伦敦下水道系统,至今仍在为市民服务。

作者认为,在城市的发展史上,说伦敦宽街的霍乱事件是个分水岭,也不足为过。斯诺医生的那张死亡地图,可以说给之后的人们创造了一种新的生活方式。所以我们才说,伦敦霍乱事件,是人类流行病学历史上的一个重大里程碑事件。让城市的人们开始关注流行病,关注群体的患病规律、疾病暴发规律和防治方法等。到了20世纪30年代,在世界工业城市里,人们把科学、医学和工程学联合起来,基本消除了霍乱。

除此之外,伦敦瘟疫事件也引发了城市的变革。这种变革是以城市为中心的,让人们能充分利用在高密度城市生活的优势,把危险降到最低范围。也就是说,只要在每英亩的土地上挤上200人,就可以建立起百万人口级别的城市,再用相同的水源,相同的城市废物循环系统来处理人类和动物的粪便等废物,就能实现良好的循环再利用。这样集中的生活方式能够节约资源减少浪费,能让城市健康又持久地生存下去。作者认为,在大城市尽可能多地挤进去一些人,把其他的地方归还给自然,也是保护环境的一种方式。

另外,我们也明白,从经济学的角度来说,城市才是人类行为的高频率发生地。这里有更多工作和创造财富的机会,所有的这一切,都是因为人口的高度集中,还有相对完善的城市配套设施才能实现的。所以世界上最富有的人,他们坚持住在世界上人口最多的地区。

顺着这个逻辑,作者在这里还说了一个观点,他说,斯诺和怀特黑德,让由城市构成的世界成为了可能。什么意思呢?意思是说,人类未来的发展,很可能是由城市的发展来决定的,因为密集城市生活的规模和连通性影响了世界的发展。作者说,地球将成为一个城市型的星球,世界上80%的人都会生活在大都市里。因为城市的密集度和高效的废物循环利用,让聚集在一起的人类能更好地生活下去。

但同时作者也提出,城市生活的高度集中也有负面的影响。比如,它对受到病毒或是武器的威胁承受能力更小。举个简单的例子,在地广人稀的美国蒙大拿州,10个人感染上埃博拉病毒,按照最初感染者到达医院的时间来定,最后可能有上百人死亡。上百人死亡听起来很惨重,但是如果是在曼哈顿的闹市区,10个人染上了埃博拉病毒,最后可能会有100万人甚至更多的人丧命。流行病在人口高度集中的大都市,杀伤力是呈指数增长的。

作者认为,为了保护现在的城市,让人类长久地生活下去,我们至少要做到两件事:第一件是,我们要接受科学的想法,把它作为一种处世的态度,加入到公共政策中。因为随时出现的迷信不只会威胁真理,而且还会威胁国家安全。第二件是,全球的国家都应该重新重视公共卫生体系的建设。大城市的航线遍布全球,让世界连通在一起,我们要重视任何城市出现的瘟疫或爆炸对世界的影响。

回想当初伦敦霍乱暴发的时候,迷信和盲从当道,站在伦敦街头的斯诺和怀特黑德可能也不知道他们能联手解决这个难题。但是最后,他们找出了霍乱暴发的真正原因,并且解决了这个世纪大难题。如今我们面临的问题依然严峻,如果我们继续坚持科学的方法,反对迷信,那么问题就都是可以解决的。

好,说到这里,我们总结一下第三个重点,伦敦瘟疫事件对今天的城市和世界的影响。伦敦瘟疫事件引发了城市的变革。这种变革是以城市为中心,让我们能充分利用高密集城市生活的优势,集中建立卫生的供水和垃圾处理系统,高效实现废物循环利用。同时我们也应该注意到,城市让世界连在一起可能存在的威胁。我们必须全力以赴来保护现在的城市。

好了,说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。下面,来简单总结一下本期音频为你分享的内容。

首先我们说了,斯诺绘制的死亡地图,让大众和权威都能一目了然地看清楚这次霍乱发生的真正原因。他把最先进的信息设计和霍乱的传播理论结合起来,用地图有效地将宽街霍乱的死亡原因,更加清晰地呈现出来,从视觉的角度证明了他的水传播理论。

然后,通过验证伦敦瘟疫的真正起因,我们发现,用正确的观念取代人们现有的、错误的观点太难了,确认霍乱的发病原因的过程,其实就是一场思维纠正的大战。想要用科学战胜迷信,只有不受主流思想的束缚,变换视觉思考问题,才可能找到病因,战胜迷信。

最后我们说到了,伦敦瘟疫事件对今天的城市和世界的影响。它引发了城市的变革,能让城市和人类更好地生存下去。但同时我们也要注意到,城市让世界连在一起,也让我们对威胁的承受能力变小了。

撰稿:亲哥拜 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.绘制死亡地图让大家更加清楚明白地看清了霍乱的起因是水源性的,而不是当时大众和权威认定的瘴气论。

2.只有不受主流思想的影响,变换视觉考虑问题,才可能找到真正的答案。而且对于霍乱传染的途径和起因,更要用大家都看得懂和能接受的方式展示出来,才能被大众所认可。

3.人类未来的发展,很可能是由城市的发展来决定的,因为密集城市生活的规模和连通性影响了世界的发展。