《欧罗巴一千年》 贾行家解读

《欧罗巴一千年》|贾行家解读

关于作者

伊恩·莫蒂默,英国历史学家、作家。英国皇家历史学会资深会员,获皇家历史学会亚历山大奖。著有《漫游中世纪的英格兰》等著作。

关于本书

本书对欧洲自11世纪至20世纪以来社会基本面貌、政治经济发展、科技教育等方面所做出的全面梳理。作者将写作重心放在了每个世纪与此前世纪相比较而言发生的变化之上,由此凸显了欧洲历史发展的线索和脉络。

核心内容

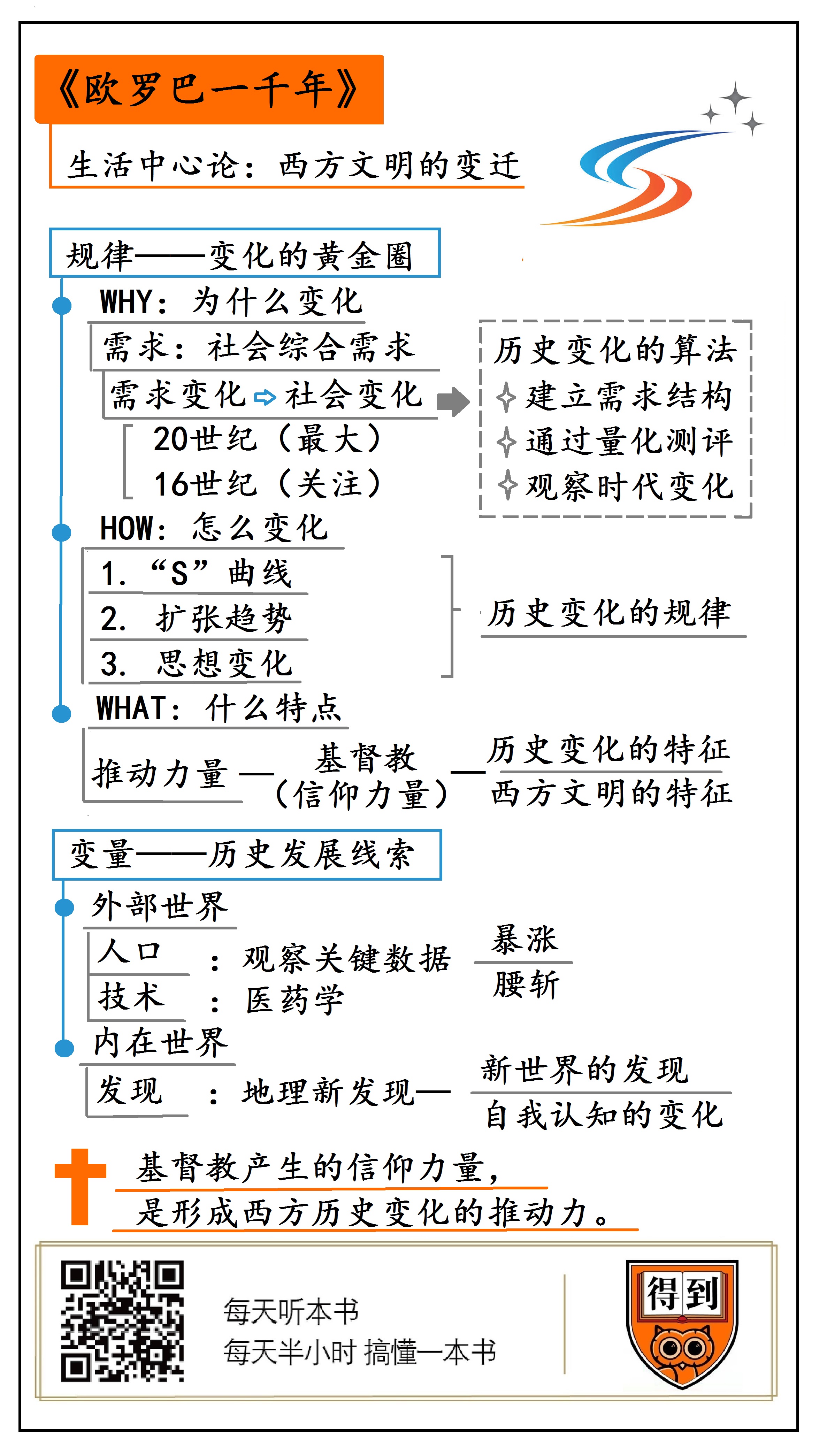

本书思想核心是:书从“变化”这个主题出发,观察了十个世纪以来的西方历史。产生历史变化的推动力,是社会的综合需求。需求的变化,反映着社会的变化。用这种量化标准看,1000年来,变化最大的是20世纪,另一个值得注意的时代是16世纪。历史变化经常呈“S”型曲线,开头缓慢,突然进入快速变化,之后趋向稳定。西方文化的变化趋势,是逐渐超出欧洲边界,不断向外扩张,所以,“西方”不止是地理概念,也是一个文化网。历史变化,常常发端于思想变化。观察1000年来西方文明历史。外在世界的改变中,最明显、最关键的变量是人口,技术的意义,也在不断加强。内在的精神世界中,我们讲了发现对于时代思想的改变作用。

你好,欢迎每天听本书,今天我为你解读的这本书,叫《欧罗巴一千年》。

我先问你个问题啊:你觉得,人类在哪个世纪里的进步最大?我猜,你应该会说:当然就是我们生活的现代,也就是从20世纪到今天。

这个结论,有很多现实依据,但也有一种可能:是因为我们就生活在现代。才觉得自己正身处人类历史上最伟大的时期。或许,要回答这个问题,我们需要把视线放得再远一点、再客观一些。比如,这本《欧罗巴一千年》,就是书名所说的:从公元1000年开始,列举十个世纪以来西方世界的历史变迁。这本书的英文书名,直译过来就是“变化的世纪”,每个章节描写一个世纪,最后总结本世纪最大的变化,变化的主要推动者。

本书作者、英国历史学家、作家伊恩·莫蒂默是英国皇家历史学会资深会员,获得过学院奖。有扎实的历史学、哲学功底。所以,这本书使用比较和列举的灵活写法,却并不琐碎,有自己的理论系统,也有自己要解决的大问题。这些问题也就是本期音频介绍的线索。

我们对欧洲历史轮廓都有一些印象。我就不按流水账顺序来说了,我会重新整理书里的材料,为你重点介绍本书对下面这些问题的洞察和揭示:

在音频的第一部分,我们从“变化”这个主题说起,讲讲在过去的一千年里,西方世界是怎样变化的?为什么会变化?期间,西方人主要做了什么?

在第二部分,我们再来看看,欧洲千年历史的主要发展线索是什么?在作者看来:我们从中能看出人类社会的哪些特点?这些历史,将会带领西方社会走向什么样的未来?

在讨论“变化”主题之前,我们先要明确这本书对“西方”的概念,它不只是指地理,也是一个不断扩大的文化网。最开始,它是中世纪的欧洲基督教王国。随着贸易、殖民和战争,逐渐扩张到北美、澳洲等地。

作者莫蒂默强调,这绝不是在低估欧洲以外的人类文化。原因仅仅是:他打算描写的,是普通欧洲人能感受到的生活变迁。虽然本书讲述的时间跨度大,内容涉及到宗教政治、经济文化、科技军事等多个领域,但他采用的视角,不是宏观的“大历史”,而是从欧洲人的直接感受来写。比如,本书开篇,是从11世纪英国西南部一个叫莫顿的小镇写起,倒不是这里出了什么大事,而是莫蒂默就生活在这儿,这么写最亲切。

出于同样原因,他在总结13世纪时,核心推动人物并不是成吉思汗,而是教皇英诺森三世,因为当时的西欧老百姓对蒙古征服没有直观感受,却随时都能体验到教会的权力网络。所以,本书不是西方中心论,而是生活中心论。比如,本书的时间起点,是公元1000年,作者认为:讲西方社会,从这里开始就可以了。如果要讲东方文明,起点就要早得多。

下面,咱们就再来具体说说关于“变化”的问题。这些问题可以拆分成这么几个:历史为什么会变化?历史是怎样变化的,有什么特点?

现代社会的生活,从很多方面来看,是日趋稳定的。我们先得明白:变化并不是绝对的好事或坏事。人类社会的存续发展,也不是为了和谁赛跑,它更像是高空走钢丝,为了达到更好的地方,要不断冒险,但关键是保持平衡。走钢丝的人经常停住脚步,回头看看,观察后面有没有风摇晃钢丝,以便及时调整动作。这就是人类需要研究历史变化的意义。

那么,我们的第一个问题就来了:时代为什么会变化?答案的关键词是“需求”。 比如,很多技术其实很早就被发明出来了,但要等到形成社会需求,它才会成为推动时代的变化。如果一个社会完全孤立、自给自足,同时资源也不会衰竭,它就很难产生新需求,也就没有变化的动力。

所以,要说变化,我们就先得搞清楚:引起变化的社会需求是什么?书里用到一个比喻。在《圣经·启示录》里写道:当世界终结时,会出现四个骑士,给人间带来灭顶之灾:其中,白马骑士带来瘟疫,红马骑士带来战争,黑马骑士带来饥荒,灰马骑士带来死亡。这四种毁灭力量,就对应着人类社会最基本、最永恒的需求。那就是:希望逃避战争、疾病、饥饿和死亡。

关于需求,最有名的理论是马斯洛提出的需求层次:最基本层次是生理需求,比如空气、食物和水,此外,还要有适宜的温度。满足这些条件以后,第二需求是生活稳定。我们刚才说过,人最关注的是自身的安全,想要摆脱疾病、战争的威胁。这两个基本需求,就是“四骑士”所代表的威胁。在它们之上,人还有社交需求,包括爱情、友谊等情感的满足。之后,人会追求尊严、自我实现等等需求,直到超越性的体验。

马斯洛的这套理论,主要针对的是现代西方人的需求状况。历史上的西方人还不是这样。比如,在中世纪前半段,很多人把信仰看得比生理需求重要。中世纪的贵族,也把尊严放在了安全之前,他们宁愿通过战斗获得荣耀,也不愿意躲在领地里安享太平。马斯洛认为“不受偏见的约束”是一种自我实现,这是自由主义的价值观。17世纪之前的西方人,就觉得文化道德偏见,才是一种高贵的美德。

不过,需求有一个不变的规律,就是某一类需求必然优先于下一类。它们呈波浪状形态,推动社会发展变化。这本书的“算法”,就是先建立一个古今通用的需求结构,通过量化测评,来观察时代的变化。

这些需求一共分成8项:最底层需求,仍然是社会的生理需求和安全需求。然后,是法律秩序、健康卫生这两方面的需求。之后,是意识形态需求,也就是社会对于道德、宗教领域的需要,这对于古代欧洲社会非常重要。再之后,是社会成员能不能获得足够的感情满足;能不能提升自己,实现抱负;能不能帮助其他社会成员的需求。这些需求和马斯洛的阶梯型需求不同,它们是用来评估整个社会的,不是用来衡量个人的。原因很简单:你看,欧洲的那些贵族领主,这些需求都不是问题。但是为他们耕地的农民,可能连最基本的生理需求也满足不了。

有了能量化的标准,才能回答我们开头的那个问题:哪个世纪的社会变化最大?其实,答案还是20世纪。但依据更充分了。在8项指数里,20世纪有5项的进步速度排在第一位,分别是:安全需求、健康需求、社区支持、个人提升和社区进步水平。至于科技成就,是这几项的推动力量。

这个模型显示:在西方历史上,第二个值得特别关注的时代是16世纪。它在法律秩序、意识形态这2项上进步最大。思想家、心理学家斯蒂芬·平克认为:16世纪的法律水平大幅提高,原因是国家权力增长,人们通过贸易手段获取利益,这都让民间暴力大量减少。我们知道,这个时期,欧洲出现了宗教改革。它对西方人精神世界的改变,确实是20世纪无法相比的。

刚才我们说的,是这本书对于历史变化的算法。下面咱们来看看:历史变化有什么规律和特点?以世纪为单位来观察历史,会遇到一些问题:比如,某一项重大的变革,可能跨越好几个世纪,那么,究竟是该从起始算起,还是从结果显现算起?这决定了这个变化具体属于哪个时代。比如,西方的教育普及,最早出现在13世纪。推动它的社会需要是领主们感到传统权力受到威胁,需要对自己的财产权进行记录,所以开始聘用私人教师。贵族子弟也把读书写字能力作为一种特殊荣誉,大学就是在这个时期出现的。在16世纪,印刷书籍在西方出现,这对教育普及的影响,更是怎么高估都不过分。但在当时,它们并没有形成全面的变化。直到19世纪初,很多西方人还是不会阅读。

所以,历史变化,经常是以“剧变”的形式登场:悄悄运行了很久,前一个世纪还悄无声息,后一个世纪就突然发生了剧烈改变。这就是社会变化的第一个规律:文明经常呈现“S”型发展曲线。开始阶段缓慢,可能长达几个世纪,然后突然进入快速猛烈的变化时期,20世纪就是这样的一个结果,并不是几代人特别伟大,而是完成了积累。随后,社会开始趋于平衡。

按照这种规律推论:现代社会的文明成果,又将会是1000年以后人类发展的原始契机。那时候,航天科技、互联网的意义,可能有点儿像使用火、使用轮子一样了。

除了这个普遍性规律。西方文明还有一个自身的发展规律,就是超出欧洲边界,不断向外扩张。英国哲学家、散文家弗朗西斯·培根说:“印刷术、火药和指南针,这三样东西,改变了全世界所有事物的面貌和状态。”他认为,是这些技术条件激发了西方文化向外扩张。实际上,早在12世纪,指南针就已经传到了西方,但当时并没有什么影响。甚至在14世纪,早期西方航海者就抵达了非洲的加那利群岛,这些消息,也没有引起欧洲人对探险的狂热。真正推动西方文化的扩张趋势的,同样是贸易需要,是人们对获取巨额利润的渴望。

在很长一段历史时期里,葡萄牙都扮演着扩展西方世界地理知识的角色。连意大利的水手,也为葡萄牙王室服务。15世纪,葡萄牙王子、航海家亨利雇佣了威尼斯水手航行到几内亚海岸,他们把欧洲人的世界概念又向南推进了一步。更直接的刺激是,葡萄牙人在那里用一匹马换10个奴隶,大发横财,这成了传遍欧洲的神话。

扩张趋势还带来一个改变,就是随着边界扩大,区域中心也会位移。一般来说,占主导地位的资本主义城市总是出于区域中心地带——因为交通便利嘛。但是,葡萄牙掌握的海运贸易,让欧洲的经济平衡发生了转换。本来处于西方世界边缘的葡萄牙、西班牙这些海洋国家,成了当时欧洲的中心。英格兰、法国和荷兰的港口,也比传统的贸易枢纽威尼斯、热那亚更靠近交易现场。

另外,西方世界的海上扩张,也在改变西方人的精神世界,我们后面再具体说。

除了“S曲线”和扩张趋势,历史的变化现象还有一个规律:就是变化的推动力,总是起源于某种思想变化。这种变化,并不依赖某个天才的想法,而是因为很多抱有相同思想的人,看到了同样的机会,选择了同样的行动,才形成真正的推动力。不过,就像今天的媒体喜欢评选最有影响力的年度人物、历史人物,找到变化推动者的想法也不是没有道理。时代的推动力量,需要关键性的代表人物。同样,这本书也在每个世纪都评选了一个时代变化的推动者,他们身份有教皇、国王,也有哥伦布、伽利略这些冒险家、科学家,还有卢梭这样的思想者。他们不一定是同时代最卓越的人物,比如,从哲学史的角度来说,卢梭没有康德重要,但卢梭对18世纪的政治思想形成了直接影响,而康德的思想,并没有触及当时的时代变化。

那么,谁又是1000年来,西方社会变革中的最主要推动者呢?这个人物几乎没有争议:就是基督教信奉的上帝。在这里,上帝的意义和宗教信仰无关。本书作者莫蒂默就认为上帝并不存在,就算在现代的欧洲,他也是少数分子了。从现实来看,由于古代欧洲的基督徒信仰上帝,使当时的西方世界愿意接受教皇统治。整个中世纪,上帝的名义,都是和平或是战争的主要推手。基督教的禁欲主义,带来了12世纪的文艺复兴。在13世纪以前,教会中的男性,是社会中唯一有读写能力的群体。就连19世纪的性别平等、种族平等运动,也是因为人们普遍接受上帝面前人人平等的观念。实际上,在近1000年里,只有20世纪,西方世界的变化,才没有明显受到上帝的影响。你也听出来了,这个推动者,只是一个抽象化的人格,这里所说的上帝,是指基督教产生的信仰力量。这不只是西方历史变化的特征,也是整个西方文明的主要特征。

好,说完人类历史和西方文明变迁的规律。我们来说本期音频的第二部分内容:从近1000年的欧洲历史里,我们可以看到那些线索,有什么标志性的变量?

刚才,我们说到由于基督教影响西方人的精神世界,形成了历史变化的推动力。这一点启发了我,我把这部分内容,分为外部世界和内在世界两个部分来讲。

先来说外在世界的改变。什么是外在世界呢?就是人和人、人和物的组织关系。它表现为社会化的生产和生活,包括商业贸易、科学技术、公共健康和卫生等等。

其中,最关键的变量就是人口。对于一个社会来说,人是基础和根本。在经济活动中,人口是生产、创新和消费的源头,也是现在极端复杂的市场活动中,唯一能准确预测的因素。在这本书里,作者把人口变化作为观察西方社会的关键数据。欧洲人口的增速,是从12、13世纪开始大幅超过世界平均水平的,这意味着当时的西方文明进入上升期。欧洲的第二次人口增长高峰在19世纪,德国人口增长了130%,英格兰人口增长了246%。在移民国家,美国的非本地人口增长了13.4倍、加拿大增长了14倍。19世纪西方世界的人口大涨,直接原因是食物的生产、供应和运输储存能力提高了。在此之前,西方人是能养活几个孩子就生几个,到了这时候,是能生几个就生几个。深层次原因,是西方世界的城市化、科学技术和公共卫生水平都得了大幅提高。在我们刚才说到的8项社会需求指标排行榜里, 20世纪占5项第一,16世纪占2项第一,剩下那个人口增长第一,就是19世纪。

说完暴涨,我们再看腰斩。在14世纪,欧洲人口遭受了一次重创,下降了40%。原因是爆发了严重瘟疫,也就是黑死病。由于时代久远,现代西方人体会不出“黑死病”这个词的恐怖力量。按照数据来看,这绝对是欧洲历史上、乃至人类历史上最可怕的灾难之一。黑死病造成的死亡人数,相当于连续7个月,每天都在不同的欧洲城市投下2枚原子弹。瘟疫期间,英国、法国的人口死亡率甚至达到了60—70%。

这场灾难,也是欧洲历史上最重要的历史转型期。历史是有相对性的,换一个视角看,这次空前绝后的大灾难,也在酝酿着改变。人口的急剧下降,让原来僵化的社会结构出现了巨大裂缝。劳动力的严重短缺,让农民、工人可以随意到城镇工作,获取更高的报酬。对幸存者们来说,这个时代蕴含着新阶层、新产业的机会。黑死病也改变了人们对宗教和死亡的看法,在瘟疫中,连欧洲的红衣主教也死掉了将近一半,很多人开始怀疑宗教领袖。这种精神状态,也为新思想的诞生带来了机会。

除了人口,另一个值得一提的变量是技术。按我们今天的体验,关键性技术,是可以改变世界游戏规则的。因为时间有限,我主要说和人类生活联系最紧密的医药学。

在12世纪,西方的医药学进入了理论知识系统化阶段,开始摒除迷信、巫术成分。但欧洲的医疗技术水平并不太高,大多数医疗手段,都是从阿拉伯世界学来的。宗教战争是当时促进医学技术交流的背景。士兵和朝圣者受伤或者生病,可能会遇到欧洲医生,也可能会遇到犹太人或穆斯林医生。当时有个流传很广的故事:一个欧洲骑士的腿部化脓,被一个叙利亚医生用外敷药治好了。后来,基督徒医生接管了这个病人,他不相信叙利亚人会帮助基督徒,就询问病人是愿意截掉一条腿活着,还是选择不截肢死去。出于信仰,病人选择了后者。结果是医生几斧子下去,病人就当场断了气。

17世纪,欧洲发生了牛顿、莱布尼兹作为代表人物的科学革命,作者认为,科学观念的改进,也引发了医学革命。医学革命要解决一个问题:就是当一个基督徒病倒了以后,到底是该求医,还是应该求神?因为这个时期医疗技术更加立竿见影,人们从只相信祷告,到既祷告又接受有宗教信仰的医生治疗,最后逐渐达到彻底相信专业的医生。作者认为,17世纪最深刻的社会变革,就是人类对健康需求的希望,终于从上帝转移到了医药学。这也意味着科技开始成为时代的主要推动力。你想,人敢把自己的生命交给科学手段,这当然是对科技的最大承认。

说完外部世界的变量,我们再来说说内在世界,也就是人类精神世界中的变量。本来,我是打算介绍欧洲政治、宗教以及艺术的发展历程的,但我后来发现,即使再有一期音频的篇幅,这个话题我也说不完。不如,我们来看一个你可能想不到的变量:地理大发现。

你可能说了,地理大发现所影响的是贸易、殖民,这不属于精神范畴啊?其实,地理大发现还有一重思想意义。就是它彻底摧毁了当时西方人的认知,之前,人们一直相信:世界上该知道的东西,已经被希腊人和罗马人发现了。牛顿所说的“站在巨人的肩膀”上那句话,在12世纪就有人说过,原意是:古希腊的思想家是巨人,中世纪的人是站在巨人肩膀上的侏儒,他们比古代思想家看得更远,但并没有更敏锐的洞察力和更高的境界。

但是,发现新世界的事实,彻底撕碎了古典学问的权威。当时的西方人突然明白了:既然古代智者意识不到有一个新大洲存在,那我们为什么还要信任他们?由于现实世界超越了固有知识,西方世界出现了一种全新的思维方式。

这种对世界的新发现,也带来了对自我的发现。按照这本书的风格,我们也不谈距离日常生活比较远的哲学,而是说人们的生活。15世纪,以意大利为发源地,新的个体主义的肖像画开始流行了。在14世纪之前,所有的油画几乎都是宗教性质的。但这个时候,人们开始欣赏自己的独特外貌,希望自己的存在被画下来,被保存下去。那些画中人的神情,好像是在对人们说“看着我!”

这种个人主义和现实主义艺术是紧密相连的,它们都包含着人与外界的新关系,代表着人对于人性问题的思考。本书作者认为,15世纪最深远的变革是发现,其中,既有对新世界的发现,也有自我认知的微妙变化。

我们说了西方历史的重大改变,当然还要回到一个问题:现代社会,最重要的改变是什么?它对人类未来,又有什么影响?在对20世纪做了综合考量之后,作者认为:在20世纪,有三个变化对西方产生了重大影响,分别是:全球化、大规模杀伤性武器威胁和西方式生活水平的不可持续性。作者认为,西方从19世纪以后发生的变化,主要依赖的是能源所产生的财富,这个趋势会在将来某个时期逆转。21世纪或22世纪,西方社会就可能要启动一系列变化,最后,会回归前工业时代的等级制社会结构。一般人的生活标准将进入下行曲线,而社会中的富有者,权力会逐渐加强。这个趋势可能延续上千年。如果西方人不喜欢这个变化,就不能再继续过去的扩张模式,而要学会自我约束。

好,关于《欧罗巴一千年》这本书的内容,我就介绍到这里。一起来回顾一下:这本书从“变化”这个主题出发,观察了十个世纪以来的西方历史。产生历史变化的推动力,是社会的综合需求。需求的变化,反映着社会的变化。用这种量化标准看,1000年来,变化最大的是20世纪,另一个值得注意的时代是16世纪。历史变化经常呈“S”型曲线,开头缓慢,突然进入快速变化,之后趋向稳定。西方文化的变化趋势,是逐渐超出欧洲边界,不断向外扩张,所以,“西方”不止是地理概念,也是一个文化网。历史变化,常常发端于思想变化。观察1000年来西方文明历史。外在世界的改变中,最明显、最关键的变量是人口,技术的意义,也在不断加强。内在的精神世界中,我们讲了发现对于时代思想的改变作用。

撰稿:贾行家 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

1.产生历史变化的推动力,是社会的综合需求。

2.历史变化经常呈“S”型曲线,开头缓慢,突然进入快速变化,之后趋向稳定。西方文化的变化趋势,是逐渐超出欧洲边界,不断向外扩张,所以,“西方”不止是地理概念,也是一个文化网。

3.观察1000年来西方文明历史。外在世界的改变中,最明显、最关键的变量是人口,技术的意义,也在不断加强。