《显微镜下的成都》 史婉霜解读

《显微镜下的成都》| 史婉霜解读

关于作者

王笛,出生于四川成都,美国约翰斯•霍普金斯大学博士,历史学家。曾担任美国得克萨斯A&M大学历史系教授,现为澳门大学杰出教授、历史系主任。主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观历史的研究,成果丰硕,著有《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644—1911) 》《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870—1930)》《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900—1950)》《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴(1950—2000)》《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》等。相关作品荣获美国城市史研究学会最佳著作奖、吕梁文学奖等多个图书奖。

关于本书

本书是著名历史学家、中国微观史研究代表人物王笛教授30年作品精粹。全书以四川地区四个特殊的历史/文化现象街头、茶馆、袍哥、麻将作为具体个案,将目光投注在小贩、茶客、堂倌、瓮子匠、 普通市民等小人物的身上,通过档案、口述史、地方志、小说、竹枝词、调查、新闻报道、图片等多种资料,还原了四川,尤其是成都地区的日常生活记忆,细致入微地绘制了一幅中国腹地大众公共生活的生动画卷。通过这种有情的叙事史,人们得以真正深入不同于沿海、华中等城市的“另一个中国”,发现普通民众充满活力的生活世界及其顽强的文化延续性。

核心内容

解读会分成三个部分:

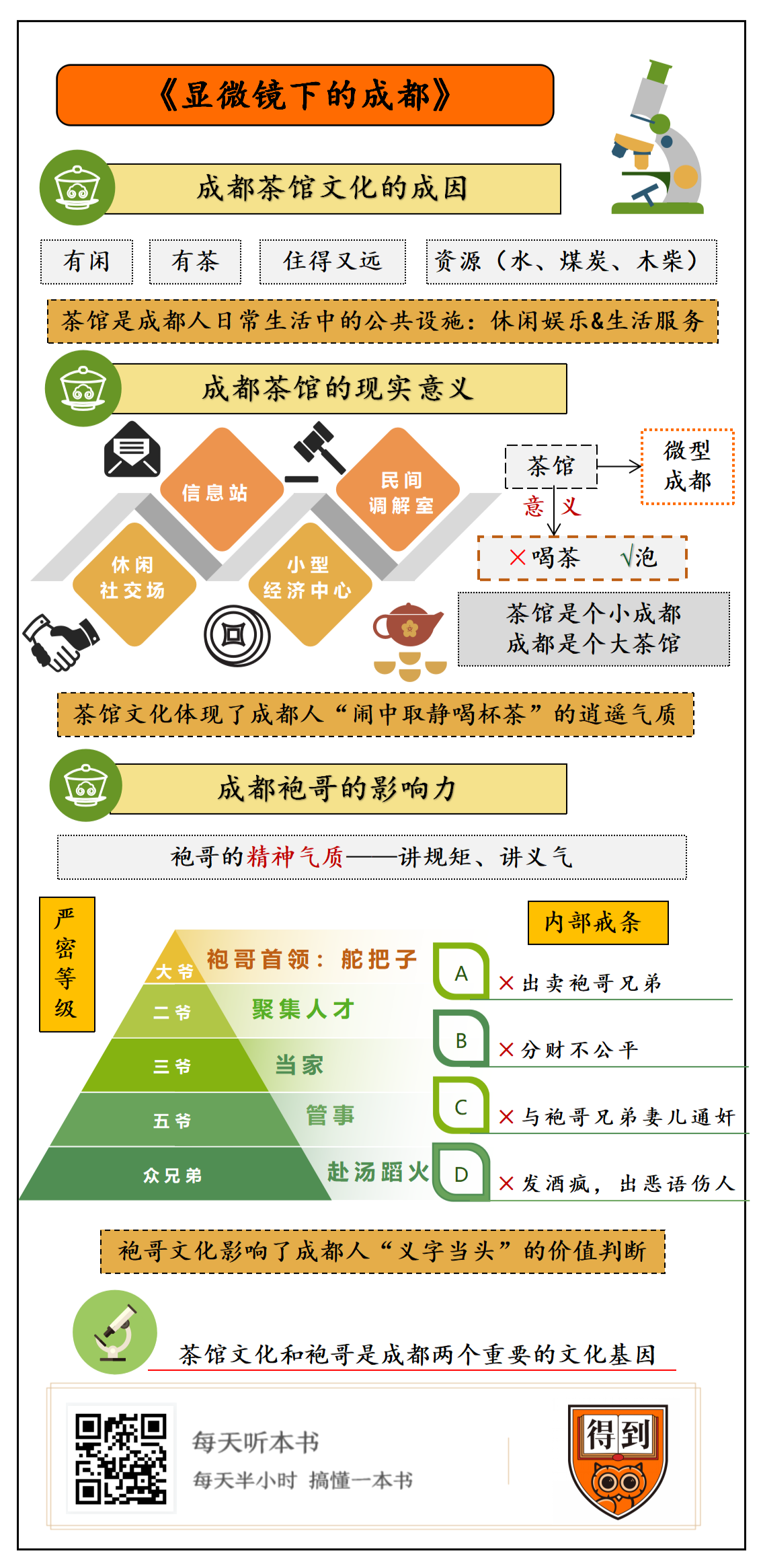

第一,成都的茶馆文化是怎么形成的?

第二,在咖啡馆和酒吧占领其他大城市的今天,茶馆凭借什么稳居成都的龙头老大?

第三,袍哥会的行事作风,又对今天的成都人产生了怎样的影响?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《显微镜下的成都》。

成都是古蜀文明的发祥地;汉朝,它就是全国五大都会之一;到了唐朝,要论全国经济最发达的城市,扬州排名第一,成都排名第二,都超过了当时的首都长安;今天,成都依然是重要的经济中心,GDP指数名列全国前十。

但是,提起成都,我们脑海中想到的第一次词很可能不是发达,而是闲适。往成都街上一站,街头巷尾全是茶馆。在成都生活,下班了去泡泡茶馆,摆摆“龙门阵”;肚子饿了,就下馆子吃顿火锅……成都人好像真的很闲。

但是,看完这本《显微镜下的成都》,你就会发现,与其说“闲”是成都人的气质,不如说“闲”是这座城市的特质。

百年来的城市化进程,让现在城市的面貌越来越趋同,但成都这座城市却能够保留自己独特的气质。它是怎么做到的呢?秘密就在它的文化传统中。

我们今天要解读的这本书,讲的就是成都的文化传统。这些文化传统,就在成都人的日常生活中,在街头、在茶馆里、在麻将桌上。

本书的作者王笛是一名历史学家,也是澳门大学的历史系主任,主要研究中国近代社会史和城市史,是中国微观史研究的代表人物。王笛还有一个身份,他是一个地道的成都人,生于成都,长于成都,对成都有深厚的感情。今天要解读的这本《显微镜下的成都》,收录了他30年来有关自己故乡成都的研究成果。

今天,我想重点给你讲讲茶馆和袍哥,这两个对成都影响很大的文化因素。我的解读会分成三个部分:

第一,成都的茶馆文化是怎么形成的?

第二,在咖啡馆和酒吧占领其他大城市的今天,茶馆凭借什么稳居成都的龙头老大?

第三,袍哥会的行事作风,又对今天的成都人产生了怎样的影响?

我们先说第一部分,茶馆文化的形成。

成都究竟有多少茶馆呢?据史料记载,清末时期,成都的街巷有667条,茶馆就有454家。在成都,闹市有茶楼,巷口有茶摊,酒家有茶厅,公园有茶座,可以说处处有茶馆。有人甚至说,一个成都人的一生,十分之一都在“坐茶馆”。

成都的茶馆为什么这么多?可能有人心里会想:还能因为什么?当然是成都人爱喝茶。但是,开门七件事,柴米油盐酱醋茶,中国很多地方的人都爱喝茶。为什么偏偏成都有如此多的茶馆呢?

有的人可能会说,或许是因为成都产茶。成都平原温暖湿润、土地肥沃,的确适合种植茶树,成都和它附近许多州县都产茶。茶多了,茶馆自然就多了。

了解成都的人可能还会说,成都的农业比较发达,人们不需要整年在田里辛苦劳作,有不少闲暇时间,能在茶馆中消磨。

王笛说,这些理由都对,但是都不是成都茶馆文化最核心的成因。你可能想到不到,在王笛看来,成都茶馆文化形成的核心原因,是因为当地人住得远。

成都附近农村有个特点,大家都是散落居住的,跟北方的农村很不一样。在华北平原,农民们聚集在村里,土地在村外,要劳作的时候就出村。就像我们在影视作品中经常看到的那样,村民们蹲在村头吃饭、抽烟或者聊天,日常生活的联系非常密切。

但成都平原的农村不是这样。直到改革开放之前,成都的农民们都不住在村里,而是住在竹林里的农舍中,这里更靠近他们耕作的田地。到了需要买卖东西的时候,或者要见亲戚朋友的时候,他们才会集中到一个叫乡场的地方,有点像我们平时说的赶集。

成都平原道路比较崎岖,乡下都是田坎,村里是铺石板的小道,这两种路都很狭窄。一个农民要想把自家种的菜、养的鸡拿到乡场上卖,只能靠挑担子、推板车或者是背背篼等方式,非常辛苦。等卖完东西,挣到了钱,他们自然就想到街上的茶馆喝口热茶,歇歇脚。而且,因为住得远,平日里大家很少联系,来到乡场,他们自然会想见见朋友、聊聊天。歇脚的茶馆,正好是这样一个社交的场所。

有人描写过1940年成都当地一个叫北斗镇的小地方。这个镇只有一条街,平日里就有八九个茶馆;还有些茶馆只有赶场天才开门营业,专门做赶场乡民的生意。

好,有关成都的茶馆文化形成,我们已经找到了三个原因,有茶,有闲,住得又远。除此之外,王笛还提到了其他几个的相关因素,比如资源。过去,没有自来水,人们吃水要靠水井跟河流。成都城内的水井很多,但水里的含碱量很高,不适合饮用,烧开有水垢,喝着还有一些苦味,也不适合泡茶。大户人家可以雇专人,从城外的河里运水,小户人家舍不得这个钱,再加上用水需求也不大,所以就到茶馆里买水。这样一来,茶馆就为居民的日常生活提供了饮水的必要设施。

茶馆不仅是提供水,还能提供煤炭和木柴。成都人口稠密,燃料需求量巨大,但周围没什么森林,燃料供应不足,所以煤炭和木柴的价钱都比较贵。一般的人家,除了平时煮饭,其他时候都舍不得开火,像熬药和炖肉这类费火的需求,大家宁愿交一点火钱,去茶馆里解决。所谓的“火钱”,就是给茶馆里烧水工人的外快。

有的人,甚至只是为了用热水洗把脸,也要到茶馆去。有位作家,曾在小说中描写过这样的场景:成都人起床第一件事,就是睡眼惺忪摸到茶馆,要一碗茶,两个指头沾一沾,先润润眼角,一气喝下大半碗,才算完全醒来。喝好一阵后,茶客会向堂倌,也就是茶馆里的店小二说:还没洗脸呢。于是堂倌便拖过一张凳子,摆在客人座位边顺手的地方,打了热的洗脸水来。

你看,对成都人来说,茶馆不仅提供休息和娱乐,还提供生活服务,是当地人日常生活中的公共设施。成都人根本离不开茶馆。如果一个成都人要搬家,一般要先去当地考察一番,要是没有茶馆,这地方就不算方便,需要另寻他处。

第一部分,我们说的是成都茶馆文化形成的原因。王笛老师讲这些,不只是要告诉我们茶馆在过去是什么样的,更是要告诉我们茶馆文化为今天留下了什么,为什么它依然影响着今天的成都。

今天的成都人,虽然住得也不远了,更不用到茶馆洗脸,但是依然热爱茶馆。根据成都市政府2018年底公布的数据,成都茶馆已有近1万家,在数量上稳居全国第一。可以说,茶馆根植在成都的文化基因里。为什么这个文化基因有这么强大的生命力呢?

王笛通过观察和研究,用一句民间谚语给出了答案:茶馆是个小成都,成都就是个大茶馆。要理解这句话,就要理解茶馆对于成都人来说究竟有什么现实意义。下面,我们一一来讲。

首先,茶馆满足了各类人群的休闲和社交需求。坐茶馆是成都人的一种日常社交方式。各行、各业、各阶层的人去茶馆会友、聊天。上到官员名流、城居地主,下到小贩农民、黄包车夫,茶馆都是他们社交的首选。有的地区形成因茶聚会的团体,叫做“茶轮”。二三十个朋友或同行,定期在一家茶馆碰面,轮流坐庄付茶钱。这些小团体建立起紧密的社会网络,在经济、社会生活以及政治活动上相互支持。

其次,茶馆还是个信息站。人们去茶馆不仅是喝茶,也是去交流最近的新闻。在社交媒体流行之前,如果一个成都人几天没有出门,想知道这几天有什么事发生,他便先去茶馆。有的茶馆像个社会俱乐部,把有共同爱好的人聚集在一起。比如鸟市附近的茶馆便是养鸟爱好者的集中地。他们会每日提着鸟笼过来,交流饲养经验,也做交易。

有了客人,自然就要有服务,茶馆的服务可不仅是提供茶水这么简单。这里有擦鞋的、掏耳朵的、修脚的、剃头的,也有唱戏的、看相算卦的、卖香烟糖果的,一大批服务行业进到茶馆里谋生,为茶客们提供了丰富的消费。不少商人在这里谈判、签合同、完成交易,而包工头会来这里招募工人。可以说,茶馆就是个小型经济中心,不同行业或群体都借助茶馆实现了自己的利益。

有意思的是,茶馆还扮演了一个重要角色——民间调解室。在成都,人们有了冲突,一般不是先上法庭,而是先到茶馆找人评理。这种评理行为,在成都当地叫“吃讲茶”。若双方有纠纷,就约定一个中间人到茶馆里“吃讲茶”。如果一方理亏,他就得付全部茶钱,还要赔礼道歉;如果双方各有不是,那就各付一半茶钱,然后握手言和。过去,国家承认社会自治,不干涉这种“民事法庭”。清末民初,虽然开始控制或禁止此类活动,但民众不信官府,还是请地方上有声望的人评理,茶馆讲理这种非官方调解方式,就这样顽强地生存了下来。

总之,成都的茶馆,远不是“休闲”二字可以概括,任何一个成都人,只要能买得起一碗茶,就能在茶馆找到属于自己的位置,这是一个普通人能负担得起的、最便宜也最自由的公共空间。正如王笛在书中指出:“茶馆是成都社会的最基本设施。”所以无论后来发生多少战乱,经济状况多么恶化,一旦改革开放、经济复苏,茶馆立刻回归成都街头。

今天,成都已经非常现代化了,但茶馆依然找到了自己的生存之道。很多读书会、沙龙在茶馆里举行;下了班,人们还是去茶馆吃茶、摆龙门阵;不少年轻朋友会说,茶馆是他们忙里偷闲的世外桃源。

听到这里,想必你已经明白,茶馆的主要意义不是喝茶,而是“泡”。随着一代代的耳濡目染,泡茶馆这件事早已从社交、经济、文化等方方面面渗入四川人的血脉里。所以说,茶馆就是微型成都,茶馆文化就是成都人生活的一部分。透过茶馆,我们就能找到成都特质形成的线索,看到传统和今天之间潜在的联系。

成都这座城市,就像是传统中国的一块活化石。

讲完了茶馆,我们再来说说成都的袍哥。本书作者王笛曾经专门写过一本书,书名就叫《袍哥》,「每天听本书」也做过详细的解读,推荐你去听听。在这里,我们要关注的问题是,袍哥文化对成都的气质有什么影响?

如果说茶馆代表了成都人慵懒、闲适的生活态度,那袍哥则象征着成都人讲义气、讲规矩的江湖气质。从清朝到民国时期,袍哥是四川地区影响最深入、势力最广泛、人口最众多的民间组织。他们的组织文化和精神气质,也在成都的市民文化和语言特色中留下了难以磨灭的痕迹。

比如说“落马”,过去是指一个袍哥的成员死了,今天我们用来说某个贪官被处置。再比如说“拉稀摆带”,过去是袍哥内部用来指责某人不负责任,今天在成都方言里是形容这个人不靠谱。

如果你听过“拜码头”这个词,会知道这是形容一个人新到某个地方,要去拜访当地的老前辈,学习经验。但“拜码头”原本是袍哥内部的黑话,袍哥会在各地的联络点叫作“码头”,来这些据点拜访当地袍哥,就叫作“拜码头”。

而在袍哥内部,还有很多这种与水有关的黑话。比如袍哥里的首领叫作“大爷”,又叫“舵把子”,因为他是掌舵的人,决定着组织的未来和方向。在袍哥谋事称“跑滩”,沙滩的滩,被政府追捕叫“水涨了”,情况紧急则说“水紧得很”,消息走漏就是“走水了”。

这些黑话,反映了袍哥和“江湖”之间千丝万缕的联系,而这种江湖气质,除了留在成都的特色方言里,也刻在成都人的精神气质中。

袍哥的精神气质,总结起来就是六个字——讲规矩,讲义气。

袍哥会内部等级严密,规矩清楚,分工明确。前面我们说到,袍哥首领叫作“大爷”,又叫“舵把子”,“舵把子”是由众兄弟推举出来的,在袍哥内部很有权威,上能结交官府,下能控制百姓。在舵把子之下,依次为“副舵把子”“二哥”“三哥”“五哥”及一众兄弟。他们中间有句俗话,叫:龙头是大爷,聚集人才是二爷,当家的是三爷,管事的是五爷,赴汤蹈火是众兄弟伙。从中便可以看出袍哥内部不同的级别,各兄弟按照排位分管不同的活动,一起处理帮派内外大小事务。

新成员从入会开始就要讲规矩。一个人要想加入袍哥会,至少需要三名会员的支持,一人介绍,一人引进,还有一人负责担保。新人的入会仪式一般在“单刀会”上举行,所谓“单刀会”,是源自三国时期,关羽单刀赴会的典故。在袍哥会中,关羽是义薄云天的象征,更是袍哥们为人处事的行为楷模。

袍哥们常常挂在嘴边的一口话是:“袍哥人家,义字当先。”围绕着这样的精神气质,他们发展出一套严格的内部戒条。最主要的是四不准:一不准出卖袍哥兄弟;二不准分财不公平;三不准与袍哥兄弟妻儿通奸;四不准发酒疯,出恶语伤人。对犯戒条的人,必须严厉制裁,轻则磕头认罪,或者将其除名,这叫做“挂黑牌”。重则由公众议处,对其进行肉体刑罚,甚至可以暗中枪决,或用其他方法处死。

袍哥这个群体,有独特的话语体系,在他们心中,什么重要,什么不重要,什么可以抛弃,什么必须守住,这和我们平常人那完全不是一回事。

凭借着严格的组织规矩和特殊的文化系统,袍哥在清朝发展成一个稳定的民间帮派。而到了民国时期,政权频繁更迭,军阀混战,土匪横行,此时的基层政府正处于瘫痪状态。对于老百姓来说,在这样的乱世想要生存,就急需一个组织来为他们提供庇护。于是袍哥趁机崛起,填补了这个真空,在维系地方安全的同时,也把控了地方权力。袍哥的势力迅速壮大,甚至开始影响当时的政治局势。

当时的袍哥势力有多大呢?有人曾经考察过成都当地的一个小镇,这个小镇当时的一切政治命令、经济税收、罪罚偷盗、法律诉讼和鸦片买卖,都在袍哥的控制之下,假如没有他们的准许,政府任何命令都无法通行。这可不只是在个别地方,而是四川乡村社会的普遍现象。可以说,在当时的成都,袍哥会几乎已经发展到跟地方政府平起平坐,甚至超越政府的程度。

袍哥在四川地区不仅势力很大,威望也很高。前面曾经提到,成都人有了纠纷,会去茶馆评理,评理就需要找个裁判,这个人一般就是在当地有一定地位的袍哥。

势力大、威望高,这样的袍哥会吸引了大量成年男性加入。据社会学家廖泰初先生估计,1947年的四川,七成以上的成年男性都是袍哥会的成员。而袍哥会这种不讲贫富贵贱、不论地位高低、四海皆兄弟的组织文化,跟今天成都文化中海纳百川、兼容并包的部分,十分契合。

很多人向往成都的生活,在成都过日子感到轻松和自由,都说明了这座城市包容、开放的文化吸引力。而袍哥们义气当头的江湖气质,也仍然影响着成都人对一个人行为品质的判断。正如那句话所说:“袍哥人家,绝不拉稀摆带!”说的是川渝人家性情耿直,说一不二,但背后隐藏的,是成都人对袍哥文化的尊崇和自豪。

好,我们跟着王笛老师,一起深入到成都,从显微镜下观察,找到成都两个重要的文化基因:茶馆和袍哥。这两种看似截然不同的文化,在成都竟然形成奇妙的交融。茶馆文化体现了成都人“闹中取静喝杯茶”的逍遥气质,而袍哥文化则影响了成都人“义字当头”的价值判断。两种文化渗入市民的日常生活中,直到今天依然保持着旺盛的生命力。你可以在成都的街头找到茶馆,可以在成都的方言里找到袍哥,这种传承,体现了大众文化的坚韧性和持续性。

在本书中,作者王笛始终试图站在市民小人物的角度书写成都历史,他将研究目光,如同“高倍显微镜”一样的,对准了成都的小贩、茶客、堂倌、地方黑帮成员等普通市井小人,通过描写小人物的日常生活,以叙事的笔调展现整个宏观社会的历史变迁,这其实,就是微观史学研究。

但他的这种研究方式也遭到批评,有人认为,日常的研究取向和注重细节的描述,容易使研究者陷入碎片化的困境。王笛对此回应:碎片化的研究和宏观式的研究,应该是并存的,由于方法论、史学观等的不同,我们的历史认识和眼光都有相当的局限,在一定历史时期,我们或许不能认识到那些碎片的意义。但是,当更多的碎片得到研究,随着方法和史学观点的变化,我们可能会发现,过去看起来似乎没有意义的碎片中,隐藏着非常有意义的玄机。当我们把越来越多的碎片组合在一起,完整的图形就逐渐展现出来。

最后还想跟大家提一下,王笛的其他三部代表作品,《街头文化》《茶馆》和《袍哥》,也全是研究成都城市文化的微观史,在学界广受称赞。《茶馆》一书更被评为“当下中国微观史研究的参考典范”。本次解读的这本《显微镜下的成都》,前三部分的内容大致上就是王笛这三本书的精选和摘要。如果你有兴趣,可以去找来读一读,进一步理解成都的魅力。

撰稿:史婉霜 转述:成亚 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.对成都人来说,茶馆不仅提供休息和娱乐,还提供生活服务,是当地人日常生活中的公共设施。

2.成都这座城市,就像是传统中国的一块活化石。

3.袍哥的精神气质,总结起来就是六个字——讲规矩,讲义气。