《春节》 陈子昂解读

《春节》| 陈子昂解读

你好,欢迎每天听本书。我是陈子昂。

春节从何而来?中国人为什么过春节?在你的家乡,有哪些独特且有意思的春节习俗呢?今天这期听书,我们就来聊一个应景的话题——春节。

2024年12月4日,中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。一句话,春节申遗成功了。至此,中国一共有44个项目被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数居世界第一。

不知道你会不会好奇,“春节”就是“春节”,为什么这个项目后面需要补上“中国人庆祝传统新年的社会实践”这句话呢?

对此,北京师范大学社会学院人类学民俗学系主任萧放解释说,我们平常所说的春节,往往指的不仅仅是日历上所写的大年初一的春节这一天,而是从腊八到正月十五这样的一整个时间段。因此,这个副标题其实是在表明,咱这次申遗的内容,涵盖的是咱中国人在过年前后所有的庆祝活动。

值得一提的是,萧放老师是本次春节申遗的学术顾问,同时也是咱今天要分享的这本书《春节》的作者。在《春节》这本书中,他也是从腊八讲起,一直讲到正月十五,来为我们描绘一个中国人过新年的完整图景。

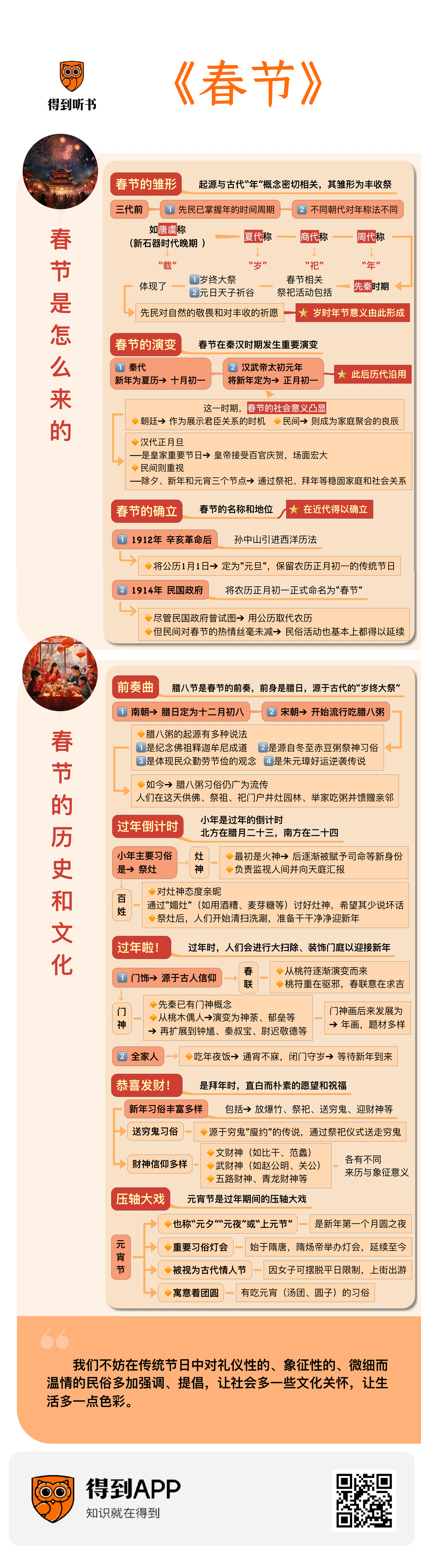

当然,在今天的分享当中,我不会过多地描摹咱当下所有人都能感受和经历到的春节习俗。咱从文明史的角度,先往前回溯,去看看如今已经成为我们国人第一大节的春节是怎么来的,它是如何一步一步发展到今天这个模样的,然后,我们再来聊聊,今天这些常见的春节习俗背后,又有什么样的历史故事和文化意涵。

接下来,我们从上古时代开始说起。

书中说,春节的产生,“与古代历年概念的形成有着直接关系”。这其实也比较好理解,我们今天说过春节,还有一个说法,叫什么?叫过年。过年过年,那你首先得先有“年”这个概念。

早在三代以前,中国的先民们就已经掌握了年这样的时间周期概念,当然,在不同时期,对年的叫法是不一样的。《尔雅·释天》里说:“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。”

所谓唐虞时代,大概就是在新石器时代晚期,那会儿把“年”叫做“载”,有运载的意思,表示时间的运行和变化。夏代则称“岁”,商代称“祀”,周代则正式将年度周期称为“年”。

“岁”本来指的是斧类砍削工具,也用来收获庄稼。当时庄稼一年一熟,庄稼收获后,人们要杀牲祭神,因此,“岁”就成了祭祀的代称,而因为这种丰收祭祀庆祝活动是每年一度的,所以,“岁”逐渐演变成了特定的年度时间标记。商代以“祀”称年,这就很有商代特色了,他们强调的是祭祀的周期。而到了周代,周代是以农业立国的呀,所以禾谷收获期就成了年度时间名称。没错,“年”字的本义,就指的是农作物的丰收。在农作物丰收之后,人们要举行庆祝活动,祭祀神灵,感谢赐予,并祈求来年的丰收。而这,就是那个时期的“过年”仪式了。

所以,春节最初的起源是丰收祭,也就是跟丰收相关的祭祀。

在先秦时期,跟春节时段相关的祭祀有二,一是“岁终大祭”,二是元日天子“祈谷”,“祈祷”的“祈”,“谷物”的“谷”。这两者都跟农业有关。

岁终大祭,顾名思义,就是年底对天地人间诸神的一次总结性的隆重祭祀。岁终大祭有两种形式,一种是要祭祀日月星辰、公共社神、门闾之神等,另一种则是要祭祀八位跟农事活动相关的神,书中引述前人考证说这八位神分别是神农、后稷、百谷神、田神、井田道路间的界亭神、猫虎神、堤防神、沟渠神。

书中还引用了古人在祭祀堤防神和沟渠神所念的祝词,非常生动地体现了古人对于神灵的态度。原文是:“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。”大概就是半祈求半命令地对神灵说,新的一年,你要管好水土、昆虫、草木,让它们各安其位,别来祸害我们。

除了岁终大祭之外,还有元日天子“祈谷”之礼。

这说的是,到了立春这一天,周天子需要穿着青色的衣服,乘青色的车马,率领三公、九卿、诸侯、大夫到东郊迎春。然后,在本月选择一个吉利的天干日,举行郊祀祭天,祈谷于上帝。郊天之后,周天子还得选择一个吉利的地支日,举行农耕仪式。当天,天子得亲自带着耒耜等农具,在三公、九卿、诸侯、大夫的簇拥下,进入田间进行象征性的耕作,这就是史书上常说的“躬耕帝籍”。

这种正月立春后郊祀祈求丰年的仪式,在后来成了历代王朝的政治大事。为了郊外祭祀的方便,帝王还要修筑郊天的圜丘。像现在北京的天坛,就是明清时期帝王祭天的专门场所,天坛内有南北二坛,南为圜丘坛,北为祈谷坛,冬至圜丘祭天、正月祈谷典礼都在天坛举行。

总的来讲,在上古时代,中国的先民们膜拜自然,他们的这种岁时信仰也体现了他们对神秘自然的礼敬。在当时,春节虽然还没有作为正式名称出现,但它的这种岁时年节的意义已经形成。人们将岁末年初这样一个时间段“当作具有特殊神性意义的时段,通过虔诚的祭仪,实现与天地万物的沟通与交流”。

到了秦汉时期,中国人的岁时观念发生了不小的变化。这一时期,中国社会逐渐摆脱了早期原始宗教信仰的影响,依从自然月令的时间习惯逐渐改变,岁时节日与社会生活的协调受到关注。

在秦代,新年的时间还不是现在我们所熟知的正月初一,而是夏历的十月初一。到了汉武帝太初元年,也就是公元前104年,新年的时间才被调整为正月初一,并且得到此后历代的沿用。这样一来,新年跟四时中的立春节气接近,一年之始与四季之始的时间基本合拍,岁首新年也就跟新春一块庆贺了。

因为岁首是正月初一,所以这一日子在当时被称为正月旦、正旦、正日。作为岁首的春节,在秦汉以后社会意义明显。对朝廷来说,这是一个展示和加强君臣之义的时机;对于民众来讲,这是一个乡里家庭聚会的良辰。

在汉代,正月旦是皇家的重要庆祝日。这天,朝廷会举行大规模的朝会,所谓“每岁首正月为大朝受贺”。这一天的清早,皇帝会上朝接受文武百官的庆贺,同时,百官也会得到新年宴饮的赠赐,“这时礼乐齐鸣、百戏腾跃、鱼龙曼延,一片欢乐景象”。

帝王的正旦朝会,是有很重要的政治意义的。首先,这是对君臣关系的确认,臣下向皇帝叩拜上寿,皇帝赐臣下茶酒,以此显示皇恩浩荡;其次,朝会往往场面宏大、壮观,这也显示了国家的太平,彰显了国威。

在隋唐以前,君臣之间的关系相对平和,因此,新年的朝会往往也有些君臣同庆的节日情趣。比如说,在儒家经学盛行的东汉,当时的社会时尚是讲经论学,所以在正旦朝会之后,会有一个有趣的小节目,即辩论经术。《后汉书·戴凭传》当中记载了这么一件事儿,话说汉光武帝刘秀在接受朝贺之后,让臣下现场进行一场“经学辩论赛”,辩赢了的人,可以拿下对方辩友的坐席,结果,侍中戴凭以其深厚的经学功力连夺五十余席,当时京城还传起了这么一句话,叫“解经不穷戴侍中”。

不过,到了宋代以后,随着君权的强化,君臣之间的关系就没有那么松弛了,朝会会更多地体现森严的等级秩序,臣子要反复叩拜,并效忠性地欢呼万岁。走完流程之后,大臣们就都急急忙忙地各回各家,过自己的年去了。

而在民间,过年是一个历时一个月的节日过程,人们会特别重视除夕、新年和元宵这三个时间点。关于民间过年的种种细节,咱等会谈到民俗的时候再展开来聊。

跟朝廷里的朝会所对应的,是民间家庭与社会的贺岁礼仪。人们不仅会跟自己的家人过节,会祭祀祖先,还会出门拜年,书中评价说:“热烈祥和的贺岁礼仪,不仅稳固了家庭伦理关系,增进了家人的亲情,同时也使人们的社会关系得到调整与再造。”

到了近代,中国社会经历了翻天覆地的变化。1911年,辛亥革命爆发,清廷被推翻,民国建立。1912年的第一天,孙中山在南京就任临时大总统,随后正式通电各省:“中华民国改用阳历,以黄帝纪元四千六百零九年十一月十三日为中华民国元年元旦。”

也就是说,孙中山引进了西洋的历法,改变了传统的正朔,将公历作为标准纪年,把公元1912年的1月1日定为民国元年元旦。袁世凯被选为临时大总统后,继续推行新历,他发布公告说:“应自壬子年正月初一日起,所有内外文武官行用公文,一律改用阳历,署中华民国元年二月十八日,即壬子年正月初一日字样。”

于是,当时的中国就出现了两种历法体系,一种是官方推行的西洋阳历体系,作为公共行政、执法、国际交往的时间标准;另一种是传统社会的阴阳合历体系,人们继续沿用,服务于农时与日常社会生活。

也是在这个时候,咱今天所使用的“春节”这个名称得到了确立。

为什么要叫春节呢?

首先,原来的名称用不了了。在以前,春节被称为岁首、正旦、元日、元旦等,代表着一年的开端,但是,现在民国官方改用西洋历法了,一年的开端是新历的1月1日了,那元旦自然也就挪到了这一天。所以,如果传统的正月初一这个节日还要保留,那就得再找个新名字。

其次,正月初一这个日期,对应的季节刚好就是春季,所以,就不妨叫做春节吧!有春节,自然还有夏节、秋节、冬节,1914年,在袁世凯批准的呈文里,就把传统的历法中的元旦定为了春节,除此之外,还有端午为夏节,中秋为秋节,冬至为冬节。

民国初年,民国政府大力推行新历法,并且一度想把传统的节日都改到新历所对应的时间点去庆祝。但在民间,大家过春节的热情挡也挡不住,对新的元旦的兴趣反而没那么高。于是,后来民国政府也就放弃了这种想要用新历完全取代旧历的想法了。

总的来讲,民国时期,虽然曾一度出现新历要完全取代传统历法的迹象,但最终,传统新年还是以“春节”之名被保留了下来,民间庆祝春节的热情丝毫未减,各种民俗活动也基本上都得以延续。唯一较大的变化,是伴随着封建帝制的终结,延续千年的朝会制度也一同消失在了历史的长河中。

在今天,我们过春节,虽然年俗祭祀的传统仍然得到传承,但那种社会神灵的信仰已经淡化,人们更关注的,是年节物质生活和精神生活所需要的准备。

农历十二月初八被称为腊八节,这是年节的前奏曲。华北歌谣有一句唱道:“老婆老婆你莫馋,过了腊八就是年。”过了腊八,就意味着进入年节阶段了。

腊八节的前身是腊日,腊日又可以上溯到我们前面提到的“岁终大祭”。在南朝时,腊日的时间就已经被敲定为十二月初八了,而到了宋朝,民间开始流行起了在这天吃腊八粥的习俗。

关于吃腊八粥这个习俗的来历,历史上有很多不同的说法。

影响最大的一个说法,是说腊八粥的出现跟纪念佛祖成道有关。相传当年佛祖释迦牟尼为了寻求人生痛苦的解脱之道,毅然决定舍弃王位,离开家人,自己苦行修炼数年,每天只吃一麻一米。但是,他的这一系列苦修最初却没能给他带来真正的觉悟,反而把他的身体折磨得疲惫不堪。这个时候,刚好有一位牧羊女经过,给了他一份乳糜,也就是奶粥,也有说法说是杂米与泉水调煮而成的粥。喝完这份粥后,释迦牟尼恢复了体力。随后,他洗去身上的尘垢,在一棵菩提树下静坐修行,最终大彻大悟,得道成佛。而这天,刚好就是十二月初八。

基于这样一个传说,在腊八这一天,佛门弟子会在佛寺熬煮腊八粥,供奉佛祖,然后将粥施供十方,随喜众生。因此,腊八粥又被称为“佛粥”。

当然,吃腊八粥的习俗的形成肯定是受多方面的影响的,佛教的传说只是其中之一。书中说,中国古代有在冬至的时候以赤豆粥祭神的习俗。腊八在冬至之后,所以把冬至粥挪为腊八粥是一件很正常的事情。就像吃粽子这件事儿本来是夏至的习俗,后来挪到端午一样。

关于腊八粥的起源,民间还有一则传说,体现的是民众勤劳节俭的观念。

故事是这样的,话说早些年有个四口之家,老两口和两个儿子。老两口非常勤快,给家里囤了不少粮食,还在自家院子里种了一个枣树。但是,老两口去世之后,剩下哥俩却好吃懒做,坐吃山空。某一年,到了腊八,他俩发现家里实在没什么可以吃的了,那怎么办呢?只能把家里还剩下的一些五谷杂粮,什么黄米粒、红豆啥的都凑一凑,再搜出一些枣,勉强凑出了一顿粥。这哥俩吃完这一顿之后,也开始后悔自己此前的行为,觉得不能再这么躺平下去了,于是开始勤劳干活,后来又过上了好日子。而腊八这一天,吃五谷杂粮混在一起煮成的粥,就成了他们提醒自己要吸取往日教训的一种行为了。

当然,除了佛祖成道版本、勤劳致富版本,关于腊八粥的传说还有很多,比如好运逆袭版,这个版本说的是,朱元璋当时当乞丐的时候,没法挑挑拣拣,只能讨到什么就把它们混在一起煮成粥吃了,后来,他当了皇帝,人们觉得吃这种杂拌粥能带来好运,于是就有了吃腊八粥的习俗。

在今天,吃腊八粥依然是腊八节最广为人知的习俗。人们会在这一天供佛、祭祀祖先,然后祀门户窗口、井灶、园林,最后举家吃粥,并在亲邻间相互馈送。

过完腊八,接下来就是小年了。我们知道,小年在北方是腊月二十三,南方是腊月二十四。从小年开始,就进入了过大年的倒计时。

传统小年有个很重要的习俗,叫祭灶。这个被祭祀的灶神,俗称灶王爷、灶公、司命,是中国民间在年节中特别崇奉的神灵。

一开始,灶神的人设其实是居家的火神。这很好理解,灶是烹饪食物的地方,自然跟火关系密切。在传统的五行理论里,夏季旺相属火,火神是夏之主神。所以,最开始,人们祭灶是在夏天举行的,年底呢,则会来一次四季神的总祭。

但是人们祭着祭着,就忘了自己一开始为什么祭灶了。除了少数地区还依然把灶神当火神之外,其他地方开始生出一些关于祭灶的新解释。

《荆楚岁时记》里就引述了一则关于汉朝人祭灶的传说,话说在汉宣帝时,南阳有个人叫阴子方。这个人性情仁孝,在腊日当天,他早上起来做饭,突然看见了灶神。于是,他连忙礼拜,并且将家里的一只黄狗当作黄羊来进行献祭,从此,阴家“世蒙其福”。而这也引起了当时人的纷纷效仿。

魏晋时期,灶神又多了一个身份——司命。司命本来是文昌宫的星神,主司人寿。那灶神又是如何跟司命产生联系的呢?原来,司命的祭祀方式比较独特,得积薪燔柴,这种烟熏火燎的祭祀方式,就很容易让人把它跟灶神发生勾连。于是,灶神又有了掌管世人寿命的职责。

葛洪在《抱朴子·内篇》中说,灶神在每月的最后一天,都要上天去汇报一次人间的过错,罪过大的人要被减寿三百天,罪过小的减一天。也就是说,这个时候,灶神成了天神在民间安的“监控”,他常驻在百姓家里,跟百姓朝夕相处,与此同时也监视着民间的一举一动。

但有意思的是,百姓对灶神表现出来的态度,却不是敬畏,而是亲昵和戏弄。

怎么说呢?有个词,叫“媚灶”。说的就是人们讨好灶神,跟灶神套近乎,目的是希望灶神别去打小报告。宋朝的开封人“媚灶”的方式非常“简单粗暴”,他们会在灶上贴灶马,用酒糟涂抹灶门,称为“醉司命”。也就是说,他们会给灶神酒喝,让他喝得醉醺醺的,这样一来,也就封住了他的口,毕竟,人都喝醉了,肯定就不会想起打小报告的事儿。上天的灶神稀里糊涂地交差了事,地上的人们也就能蒙混过关了。

后来,大概人们觉得这样子有点不合适,于是就换了一种方法,他们不给灶神送酒了,他们给灶神送糖,用麦芽糖祭灶。最开始,给灶王爷进这种黏度极高的灶糖,意义是封住他的嘴,让他开不了口说不了话;后来,这事儿就变成了送上礼品,求别说坏话,人们会祈祷拜祝说“辛甘臭辣,灶君莫言”;最后,是吃了咱的糖,你就得给我甜言蜜语,所谓“盘中有饴凝作脂,愿神口舌甘如饴”。这样,灶神就应人们所请,“好事传上天,坏事丢一边”。

送走了灶王爷,人间还有很多事情要做。接下来,人们该清扫、洗刷,干干净净迎新年了。

过年前,做清洁、做大扫除,以及点缀门庭这件事儿,相信你肯定不陌生。

装饰我们的家宅大门,这是传统中国人准备过年的一项重要课题。门饰的历史十分久远,它源于我们古人的信仰观念。古人认为,我们所居住的空间是隔离了外在神秘空间的一种自我保护空间,其中,门户是与外界沟通的唯一孔道。所以,为了防止外来的侵袭,驱邪避灾,这门上挂点什么、贴点什么很重要。

早在先秦时期,中国就有所谓门神的概念。最开始,门神是桃木所刻成的偶人,到了汉代,门神逐渐演变为两个人形的图像,他们的名字分别叫神荼、郁垒。相传,神荼、郁垒是两兄弟,住在度朔山的大桃树上,专门负责捉拿祸害人间的恶鬼。于是,人们把他们的形象画在了门户上,这就是门神画。

后来,门神的队伍一直扩张,最有名的几位,分别是钟馗、秦叔宝、尉迟敬德。

在沈括的《梦溪笔谈》里,钟馗的形象是一位具有正义感的大鬼王。传说在唐开元年间,玄宗得了疟疾。有一天晚上,玄宗做了个梦,梦见有个小鬼偷了杨贵妃的紫香囊和玄宗的玉笛,随后,有个大鬼追上来,抓住了小鬼,并把它吃了。这个大鬼跟玄宗做自我介绍,说自己是武举不中之人,死后也要为陛下效忠。随后,玄宗梦醒,发现自己的病居然奇迹般地好了。于是,在玄宗的大力宣传下,钟馗就成了唐朝岁末驱邪的鬼王。

秦叔宝、尉迟敬德成为门神的经历跟钟馗类似。这两位是唐朝的开国功臣,相传是因为唐太宗睡觉的时候经常梦见寝殿外有鬼在嚎叫,于是让秦叔宝、尉迟敬德两人晚上在他寝殿外站岗。结果,效果奇佳,太宗真的就能睡安稳觉了,不会老梦到鬼了。于是,这哥俩也被人们当成了有驱鬼能力的门神。

到了后来,门神画扩大了题材,变成了我们所熟知的年画。除了画门神之外,还会有很多喜庆的题材,比如鲤鱼跳龙门、群仙赐福、招财进宝、龙凤呈祥、天仙送子、新春大吉等等。有些民间故事也会成为年会的题材,比如哪吒闹海、长坂坡、空城计、王小赶脚、钟馗嫁妹、老鼠娶亲等等。

再到后来,到民国初年的时候,上海有位叫郑曼陀的商人突发奇想,将月历和年画结合了起来,以传统年画或新式风情为题材,画有公历纪元和农历的月份,取名叫“月历牌年画”。而这,就是现在我们广泛通行的新年挂历的前身。

除了年画之外,过年还有另外一类很重要的门户装饰品,那就是桃符,所谓“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。

桃符上会写有辟邪祈福的字样,一年更换或刷新一次。后来,随着时代的变化,人们想说的东西越来越多,于是,桃符上的字也越写越长,逐渐形成了对仗工整的吉祥联语,这就是我们现在所熟知的春联。到明朝的时候,过年贴春联就已经成了普遍的民间习惯了。

书中评价说:“从桃符到春联,不仅仅是物质形态的变化,其实也是社会精神演进的标志。桃符重在驱邪,春联意在求吉,形制的变化也反映了民众心态的变化。”

忙完这一切准备之后,人们在准备迎接新年的最后时刻,还要全家人一块吃一顿年夜饭,没有回家的,要为他摆上碗筷,代表他也回来吃了。在传统社会,“一年将尽夜,万里未归人”,这是一件十分令人喟叹的事儿。吃完饭之后,一家人还要通宵不寐,闭门守岁。

《风俗通义》当中说:“鸡者,东方之牲也。岁终更始,辨秩东作,万物触户而出。”古人以鸡鸣作为一天的开始,也就是说,等到正月初一的第一声鸡鸣响起,新的一年也就正式到来了!

传统上,伴随着人们迎接新年的,是爆竹,正所谓“爆竹声中一岁除”。

新年爆竹起源于原始宗教信仰,人们认为,爆竹、鞭炮声一响,就可以吓跑鬼怪。最开始的爆竹真的就是字面意义上的爆竹,也就是烤爆竹子的意思。人们会把竹筒放在火中烧烤,竹筒会受热膨胀,最终爆出声响。这是天然的爆竹。到了宋代,则出现了火药爆竹。

过年了,人们还要祭祀天地、祖先、神仙。按照民间的说法,新年到了,神仙的述职报告也做完了,他们要重新回到人间,所以要通过祭祀的方式来迎接他们。

过年还有一些我们都很熟悉的习俗,比如给小孩发压岁钱,比如拜年,等等。我们在拜年的时候,很喜欢说的一句话,叫“恭喜发财”。就是字面意思,非常直白、非常朴素的愿望和祝福,毕竟,富足的生活是我们都想要的。

而我们的祖先们的新年愿望就更加朴素了。在古代,相比较发财,大多数人的想法还是别受穷,能温饱就行。所以,古代春节人们虽然在祭祀的时候不会忘了财神,但他们更在意的,是要送穷鬼。

古代有送穷鬼的习俗。相传,穷鬼是上古高阳氏的儿子廋约。这个人,有些特殊的癖好,他就喜欢穿破旧的衣服,喜欢吃糜粥。你要是给他送件漂亮的新衣服,他就自己撕破,用火在上面烧出些洞,再穿在身上。所以,宫里的人都叫他“穷子”,“贫穷”的“穷”。这位“穷子”最后是在正月末去世的。所以,人们会在这天做粥糜,丢破衣,在街巷中祭祀,这样的习俗,被称为“送穷鬼”。

韩愈写过一篇《送穷文》,里头就生动地记述了当时人送穷鬼的场景。文章里讲了这么一个故事,话说元和六年的正月,有个人依照习俗送穷,他让仆人“结柳作车,缚草为船”,给穷鬼制作了车船,为它套上了牛轭,竖起了帆樯,并备上行路的干粮。然后,他给穷鬼作三揖,说:“听说你要走了,我不敢问你要去哪里,但我已经给你备好了车船与干粮。今天是一个好日子,可任行四方,请用一碗饭,请饮一杯酒,带着你的亲朋好友,离开我这旧地方,寻找新的居所吧。”

除了送穷之外,咱也说了,古人没有忘了财神。大家期望的是穷神快快走,财神早早来。在民间信仰里,财神不止一位,而是有一群,分别是文财神、武财神、五路财神、青龙财神等等。

这些财神的原型也很有名。比如文财神是比干和范蠡。我们知道,比干是商朝的忠臣,据说他的心被商纣王给挖了,但因为吃了姜子牙给他送的灵丹妙药,于是继续活了下来。那他为什么能够当财神呢?原来,人们认为,他在人间广散财宝,因为没了心,所以无偏无向,办事公道。当时在比干手底下做买卖的人,公平交易,互不坑骗。于是,比干就成了人们心目中的财神了。至于范蠡,我们知道这是一位理财高手,三次聚财,三次散财,一方面致富有方,另一方面重情重义,所以也被人们奉为了财神。

剩下的财神,他们被奉为财神的理由,也都各自不同。像武财神赵公明,他在《封神演义》当中的身份是管理招财使者、利市仙官的“正一龙虎玄坛真君”,因此被奉为财神;武财神关公,因为他重情重义的形象,所以被奉为保护神和财神;五路财神,其实是东西南北中五路的道路之神,做生意,挣钱嘛,肯定是得“奔走四方而得之”,所以道路之神也成了财神;至于青龙财神,主要是因为在民间,龙被神化为龙眼识宝、龙行有雨等,所以也跻身财神的行列。

如果往细了说,传统过年的习俗还有很多,比如登高、穿新衣等等,主打一个热热闹闹、欢欢喜喜。

就这么一直热闹到了正月十五,我们也就迎来了过年期间的压轴大戏——元宵节了。元宵是新年的第一个月圆之夜,“一年明月打头圆”,所以被称为“元夕”“元夜”。道教把元宵称为上元节,跟七月十五中元节、十月十五下元节合称“三元节”。

元宵的重头戏,是灯会。灯会这事儿是从隋唐开始兴旺的,隋炀帝是一个喜欢热闹和排场的人,于是,他在正月十五这天的晚上,在京城洛阳举办了大型灯会。后来,这个传统就延续了下去。

宋代的时候,有一位叫田登的州官因为自己的名字里有个“登”字,所以忌讳说与之同音的“灯会”的“灯”。但没办法,元宵节放灯是官民习俗,躲不过,怎么办呢?于是,他想出了一个“两全之策”,咱就不说“点灯”,说“放火”。他在辖区内贴出了一个告示,说:“本州依例放火三日。”后来,这事儿就演变成了一句我们耳熟能详的话,叫“只许州官放火,不许百姓点灯”。

有人说,元宵是中国古代的情人节。作者认为,这么说是有几分道理的,因为在古代,人们的行动是相对受限制的,尤其是女子,但在元宵这天,大家都可以上街出游。书中讲了这么一个很好玩的故事,话说元宵那天,司马光的夫人打算打扮一番,然后出门看灯,司马光说:“家中点灯,何必出看?”你要看灯,家里就有,何必出去?夫人回答说:“兼欲看游人。”我还要去看人。司马光一听不乐意了,说“某是鬼耶?!”意思是说,我不是人啊?难道我是鬼?

除了灯会之外,元宵节还有一个重要的习俗,就是吃元宵,明清正月十五吃元宵成为时尚。元宵用糯米细粉制成,圆形,内包核桃仁、白糖为馅,大如核桃,江南称为“汤团”。清代苏州人称之为“圆子”,杭州人称之为“上灯圆子”。在祭祀祖先之后,家人老乡一起享用圆子,寓意一家子团团圆圆。

好,到这儿,这本《春节》的主要内容,就为你介绍完了。

所以,中国人为什么过春节呢?

我感觉萧放老师的这段话,也许能够回答这个问题。他说:“如今,我们已经失去了太多生活的情趣。如果生活中没有非同寻常的节日,没有神圣与崇高,我们的生命之树就会失去绿色,就会枯干,生活就会成为毫无意义的‘活着’。在时间的追赶之下,我们的日常生活匆忙而功利,我们的精神常常焦虑而孤独。我们不妨在传统节日中对礼仪性的、象征性的、微细而温情的民俗多加强调、提倡,让社会多一些文化关怀,让生活多一点色彩。如是我愿。”

以上就是我为你分享的全部内容了,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

春节最初的起源是丰收祭辰。

-

在古代,春节对朝廷来说是一个展示和加强君臣之义的时机,对民众来讲是一个乡里家庭聚会的良辰。

-

在今天,我们不妨在传统节日中对礼仪性的、象征性的、微细而温情的民俗多加强调、提倡,让社会多一些文化关怀,让生活多一点色彩。