《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》 张自由解读

《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》| 张自由解读

关于作者

埃克斯坦斯,加拿大著名历史学家,畅销书作家。作者的这本书在世界范围内都非常有影响力,并荣获加拿大著名文学奖项延龄草图书奖,并被世界知名媒体《环球邮报》和《纽约时报》评为当年的优秀图书。此外,作者还创作了多部畅销书,包括《春之祭》的续篇《太阳舞》。

关于本书

在这本书里,作者从一战前的1913年,一部叫做《春之祭》的芭蕾舞剧首演写起,一直写到1945年希特勒和情妇举行婚礼后自杀身亡,二战结束。在书中,有大学教授的演讲、纽约时报的文章、卡夫卡的日记,有普通士兵的家信,还有托马斯曼的小说、邓肯的舞蹈等等,引用的资料非常丰富,反映了那个时代,人们看到了什么,听到了什么,想要的是什么,让我们看到了战争和社会生活的各个方面是如何交织在一起的。

核心内容

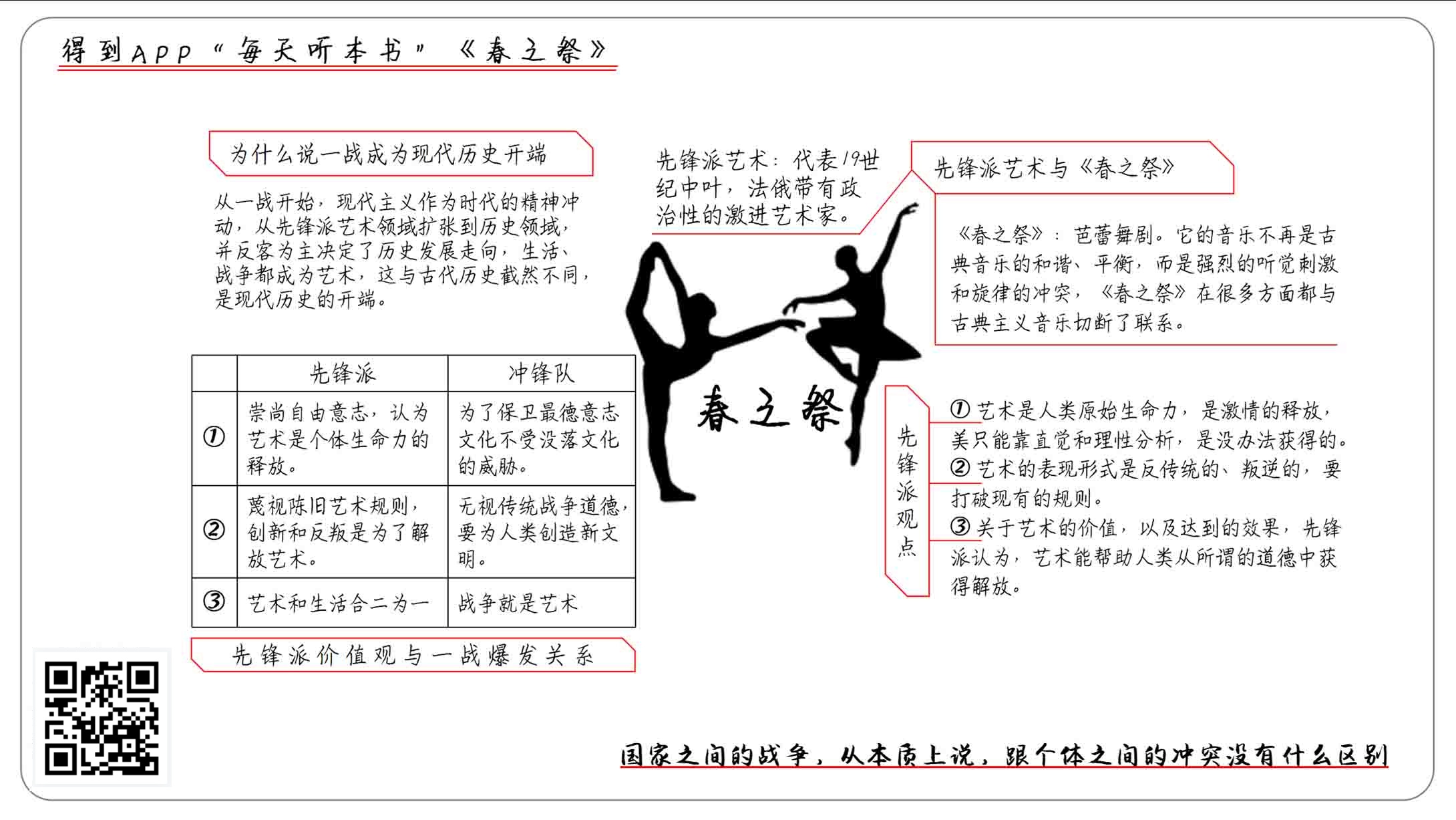

19世纪末20世纪初,先锋艺术的流行对一战的爆发具有非常重要的影响。艺术上的先锋派跟战场上的冲锋队有着密切的关系。

你好,欢迎每天听本书。本期要说的这本书名叫《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》。这是一本将近40万字的历史学著作,我会用大约26分钟的时间为你讲述这本书的核心内容:从文化史的角度去探究,20世纪的两次世界大战,到底是如何发生的?与先锋派艺术又有什么关系?

先来介绍一下这本书的背景。《春之祭》是一本历史类的畅销书,在世界范围内都非常有影响力,还获得了加拿大著名的文学奖项“延龄草图书奖”。2013年诺贝尔文学奖得主,加拿大女作家艾丽斯·芒罗也曾获得过这个奖项。此外,这本书还被世界知名媒体《环球邮报》和《纽约时报》,评为当年的优秀图书。

从历史学的角度看,第一次世界大战是一个我们再熟悉不过的话题,几乎都被炒烂了。但是,本书的特点就是,跳出战争本身和国际关系,从文化史这个视角,尤其从战争发动者,以及所有参与者的精神生活角度,重新看待这场人类之间互相屠杀的战争,另外,整本书的结构模仿戏剧的形式,分为四幕十场,这些都让人耳目一新。

我们来说说这本书的作者,他是加拿大著名历史学家,名叫埃克斯坦斯。除了这本书,他还有另外两部优秀作品要提一下,一本是带有自传色彩的历史作品,叫做《漫步天明后》,讲述了爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛,这三个波罗的海国家的人民在二战前后经历的悲剧。另一本则是本书《春之祭》的续篇《太阳舞》。书中揭露了一个事实:德国人在一战后对凡·高的狂热崇拜,与他们急切地想从战败的绝望中解脱出来的愿望,有很大的关系。

那么,回到我们今天要说的《春之祭》这本书。在这本书里,作者从一战前的1913年,一部叫做《春之祭》的芭蕾舞剧首演写起,一直写到1945年希特勒和情妇举行婚礼后自杀身亡,二战结束。在书中,有大学教授的演讲、《纽约时报》的文章、卡夫卡的日记、普通士兵的家信,还有托马斯·曼的小说、邓肯的舞蹈等等,引用的资料非常丰富,反映了那个时代人们看到了什么,听到了什么,想要的是什么,让我们看到了战争和社会生活的各个方面是如何交织在一起的。作者特别提出一个非常独特的观点:19世纪末到20世纪初,先锋派艺术的流行对一战的爆发具有非常重要的影响。艺术上的先锋派,跟战场上的冲锋队,有着密切的关系。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。这本书里主要讲述了三个重点内容:第一个重点,什么是先锋派艺术?芭蕾舞剧《春之祭》与先锋派艺术有什么关系?第二个重点,先锋派的价值观,与第一次世界大战的爆发有什么关系?第三个重点,为什么说第一次世界大战,成为现代社会的开端?下面我们就逐一来看一下。

首先说第一个重点。为什么说芭蕾舞剧《春之祭》是先锋派艺术的代表作?先锋派艺术,或者先锋艺术,在艺术史中,是一个经常出现的名词。其实,先锋派这个词,最早来源于法语,借用了法语中的军事术语“先锋”一词,在艺术上最初用来代表19世纪中叶,法国和俄国带有政治性的激进艺术家,后来各时期具有创新意识的艺术家,都被称作先锋派艺术家。

我们先来说一说《春之祭》这部作品。《春之祭》这部芭蕾舞剧,是俄罗斯作曲家斯特拉文斯基的代表作,斯特拉文斯基生于1882年,他的作品主要集中在20世纪初期。他最初的计划是把《春之祭》构思成一部交响曲,但是有一个人让他改变了想法,这个人就是后来这部舞剧在巴黎首演的组织者佳吉列夫。佳吉列夫极力游说斯特拉文斯基,让他对芭蕾产生了强烈兴趣,并告诉他,在表现美的艺术手段上,芭蕾是最理想的方式。所以,斯特拉文斯基改变了想法,把《春之祭》改成了一部芭蕾舞剧。这部舞剧讲了一个原始而暴烈的故事,说的是在文明还没出现的时期,一个古老的村庄,在春天举行了一次献祭仪式,在野蛮而狂放的音乐和舞蹈中,一个少女被选中,她从恐惧到接受,最后成为了献给大地的祭品。

在当时,为什么说《春之祭》是典型的先锋派作品呢?先锋派有这样几个特点:

第一,什么是艺术?什么是美?先锋派认为,艺术是人类的原始生命力,是激情的释放,美只能靠直觉。如果靠理性分析,是没办法获得美的。这次演出的组织者佳吉列夫,看待芭蕾舞这种艺术的观点,很好地解释了先锋派的艺术观。作为一种古老的舞蹈艺术形式,芭蕾舞诞生于文艺复兴时期,虽然后来在法国和意大利一度风行,但20世纪初期芭蕾舞的真正复兴是在俄罗斯。佳吉列夫把芭蕾艺术推到了顶峰。在先锋派看来,经过了人类文明污染的艺术,不真实,也不美。在佳吉列夫眼里,芭蕾是实现个体自由,释放肉体激情最理想的方式。他旗下的芭蕾舞团表演,充斥了大量色情暗示,《春之祭》当然也不例外。认为美是激情,是直觉,也反映在先锋派艺术家对待死亡的态度上。就像《春之祭》这部芭蕾舞剧里,作为献祭的少女,最初是恐惧的,但是在充满激情的舞蹈中,她最终不再恐惧,反而慷慨赴死,并相信这才是生命的最终意义。

第二,先锋派认为,艺术的表现形式,必然是反传统的、叛逆的,要打破现有的规则。在《春之祭》中,斯特拉文斯基的音乐,不再是古典音乐强调的和谐、平衡,而是强烈的听觉刺激和旋律的冲突,在音乐、节奏、和声等很多方面,《春之祭》都与古典主义音乐切断了联系,极大地刺激了观众的耳朵。从传统的观点来看,这种音乐简直就是一片杂音,过渡不自然,听起来非常突兀、刺耳。

《春之祭》在巴黎的首演,地点选在香榭丽舍剧院,这是法国建筑师佩雷的杰作,这位建筑师佩雷,被称为法国现代建筑之父。剧院本身,就是一个先锋派的代表建筑。它的建筑材料不再是砖石,而是钢筋和混凝土。剧院的建造人佩雷,和同时代的另一位建筑师加尼耶,坚决反对巴黎传统的、繁复的建筑形式,认为干净的线条,以及材料使用的开放性才最重要。加尼耶就表示:建筑就应该追求真实,用已知的材料,满足我们明确的需求。而古代建筑,各种结构、各种表现形式背后,通常体现的是对神明等力量的崇拜,不真实,不美丽。干脆点儿说,装饰就是罪恶。

第三,关于艺术的价值,以及达到的效果,先锋派也有自己的看法。佳吉列夫认为,艺术能帮助人类从所谓的道德中获得解放。道德是什么?无非是丑陋的人虚构的观念。艺术是个人的体验,完全以自我为中心,目的就是寻求自我的解放。因此,艺术也就不会教导人什么,它唤起的是兴奋,会打开体验之门,是发自肺腑的、原始情感生活的复苏。佳吉列夫对性的态度,也是很好的例证。《春之祭》中的男舞蹈演员,也是编舞,就是他众多同性情人中的一个。在他人生的最后时刻,还有两个男性情人,为了抢着处理他的后事,争风吃醋大打出手。

按照传统眼光,一场芭蕾舞演出应该是这样的:演员按部就班,观众正襟危坐,演出结束后,大家起立鼓掌。但是《春之祭》的演出场面是这样的:舞台上跳舞的人,穿着性感的舞蹈服,动作夸张,跳着疯狂的舞蹈,同时,配乐也是一片嘈杂,简直毫无美感。这部在巴黎香榭丽舍剧院上演的芭蕾舞剧,结果成为了一场夹杂着口哨、嘘声,甚至叫骂声的闹剧。在斯特拉文斯基与佳吉列夫看来,这才是真正的艺术。而就像《春之祭》上演带来的混乱和争议一样,轰动性的后果,才是艺术真正的影响力,也才是美的。通过轰动性事件,让艺术与生活融为一体,正是先锋派艺术追求的结果。

英国有本古典音乐杂志,在上世纪末做过一次评选,调查西方音乐史上哪50部作品影响最大,结果,《春之祭》排在第一位。可见,对艺术的判断,也需要时间验证,当初看来是噪音的东西,后来成了精品。到现在,斯特拉文斯基的《春之祭》,也常常作为交响乐一再被演奏,已经成为经典。可见,作为先锋派艺术的芭蕾舞剧《春之祭》,对传统艺术是一种颠覆,因为它打破各种传统艺术规则的束缚,让艺术家实现绝对的自由;这种颠覆背后包含的文化隐喻,在艺术表现方式上是打破一切规则,非艺术成了艺术;在艺术主题上,表现为死就是生,是生命的最高形式,并具有最高的美学价值;在人类历史上,表现为对战争这种消灭肉体方式的赞美。我们讲过了,先锋这个词,本来就是从战争中借用来的,而先锋派艺术追求的这种美学价值,再次与战争联系了起来。

分析完《春之祭》这部作品为什么能成为先锋派的代表作,我们不难发现,这部芭蕾舞剧的艺术追求,与战争有非常相似的基因。所以接下来,我们再来看本书的第二个重点,先锋派的价值观,与第一次世界大战的爆发有什么关系?

我们先来看传统历史著作中的解读:第一次世界大战爆发的原因,我们在历史书上都学过,1914年6月28日,发生了著名的“萨拉热窝事件”,一名塞尔维亚青年,刺杀了奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇。实力日益壮大的德国,哪能错过这个天赐良机,一个月后,在德国支持下,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,一战爆发。最终的结果我们都知道,以德国为首的同盟国,以战败收场。

一战失败后,协约国苛刻的《凡尔赛条约》,让德国陷入了贫困和混乱,并在德国老百姓中普遍激起了愤怒和仇恨,纳粹主义及其头子希特勒,乘机夺取政权,并利用普遍的复仇情绪,最终发动了第二次世界大战。这是从传统的政治角度得出的普遍结论。但是,在本书作者看来,这种解释还不够,德国之所以发动一战,以及二战,还要从先锋派那里寻找原因。

刚才我们讲到了先锋派的一个重要特点,就是把艺术和生活融合为了一体。作者在书中提出,在德国人看来,战争本身跟艺术也是一回事。这与先锋派的看法非常类似。先锋派认为美是直觉,是自由意志的个体对生命力和激情的释放。而在德国人看来,战争不是为了抢钱,不是为了抢地盘,而是为了更好地保护德意志文化,让纯洁的、充满活力的德意志精神,免受欧洲腐朽文化的侵略。一战爆发前的德国,非常具有先锋范儿。当时,德国对新风尚非常宽容。比如,早在1907年,德国女性参加工作并取得报酬的比例达到30.6%,全世界最高;德国的很多城市,如柏林、慕尼黑、德累斯顿,都是著名的文化中心。著名的西班牙艺术家毕加索就说过,如果他有个儿子想学艺术,他会送儿子去慕尼黑,而不是去巴黎。还有一点,一战前,德国同性恋解放运动的规模,在世界上首屈一指。1914年,柏林的同性恋酒吧,就多达40个。

德国人认为,正是因为德意志文化拥有独一无二的活力,才能让德国在短短几十年内,一跃成为世界上的大国,首都柏林成为国际性的大都市,也成为全世界先锋派艺术家向往的地方。比方说,佳吉列夫组织演出的许多先锋派芭蕾舞剧,在柏林就广受欢迎,他的戏连德国皇帝都来捧场。不过,在德国人看来,当时的欧洲,甚至全世界,占支配地位的是以英国和法国为代表的霸权主义的文明,虽然他们天天喊着自由平等,实际上肤浅、循规蹈矩、装腔作势,充满了谎言和欺骗,就像法国人迷恋品位,英国人崇拜商业,在这样一个人们天天忙着欣赏时装,天天忙着如何赚钱的世界里,当然不会有个体的激情,个人的自由。

因此,作为政治上的先锋派,德国对自己的文化抱有强烈的危机感。一战爆发后,德国巴伐利亚州基尔大学的校长,就向学生发出这样的呼吁:这场搏斗是强加给我们的,因为德意志文化受到东方野蛮人的威胁,因为德意志价值观遭到西方敌人的嫉妒。你看,在德国人看来,自己的文化实在太宝贵了,同时也太危急了,八竿子打不着的东方文化威胁着自己,野蛮、专制的西方文化,更是把自己视为眼中钉和肉中刺。怎么办?当然是打一场“文化保卫战”,先下手为强。

1914年之前,放眼世界文明的严峻现实,德国自认为是反抗的化身,而以英国和法国为代表的资产阶级,虽然他们创造了大量的物质财富,但这是对人自由本性的压抑,繁荣也是虚假的。德国扩张性的冲动,是反抗,更是为了在欧洲建立一种新的文明。但是,目标宏伟的一战失败了。20世纪20年代,这些幸存的反叛者,重新举起大旗,并使得德国再次冲在最前面,最终导致了纳粹德国的诞生。

关于纳粹主义,我们知道它鼓吹血统论,它搞恐怖主义,搞集中营屠杀犹太人。其实,纳粹这个词,准确的翻译,是国家社会主义的意思,当然它是虚假的社会主义,更是把国家拖入了无底深渊。但是,纳粹主义是非常有煽动力的,否则,也不能忽悠那么多人上了贼船。而纳粹鼓吹的核心,是面向未来,要创造一种新人类,新人类又会产生新道德,新的社会制度,最后是新国际秩序。比如说,希特勒本人就说过,国家社会主义不仅是政治运动,还是一种信仰,一种渴望,重新创造人类的渴望。也就是说,纳粹是进步的力量,阻碍纳粹进步的,自然就是反动的,应该被打击,甚至被毁灭。比方说,对犹太人的灭绝性屠杀,无论使用毒气还是集体枪杀,从文明的角度看,当然骇人听闻,但纳粹为这种做法贴上进步的标签,残忍就成了高尚,怜悯反而是不道德的,是胆小鬼的想法。

所以,在战争中,冲锋队认为,只有打破一切传统的规则,才能创造一个新文明。这与艺术上的先锋派高度吻合。在先锋派看来,艺术已经和生活成为一体。以《春之祭》上演为例,传统意义上,一旦表演结束,审美过程也结束了,但在先锋派看来,艺术本身应该是一个事件,本身就是一种生活。因此,佳吉列夫等人,热烈地渴望着演出引起广泛争议,认为这样才说明艺术真有影响力。

而德国人看来,20世纪的两次世界大战,本身已经成为一种艺术形式。比如,一战中,在德国士兵从前线寄回的书信里,往往把战争与艺术联系在一起,有一封信里写道:“诗歌、艺术、哲学,还有文化,这些就是这场搏斗的全部内容。”

于是,一战中出现了不可思议的一幕:1914年圣诞节,刚刚经历过几次血战,交战双方的士兵,竟然在一起度过了圣诞节。想象一下,几千名士兵,在残酷的战争时期,在双方战壕的无人区里,举行联欢:敌对的士兵们彼此交换食物,表演节目。一位曾经在英国工作过的德国理发师,还为一位英国士兵刮了胡子。这本身不就是一种很好的艺术形式吗?甚至有士兵在家信中提道:如果我在电影中看到这样的场景,我一定会发誓这是假的!

我们知道,纳粹德国最擅长的,就是搞运动,搞仪式感。纳粹的许多仪式都是在夜晚举行,点燃火炬和火堆,让参与的人完全置身其中,并深深迷恋上这种仪式,就像一出戏剧。实际上,纳粹统治下的德国,对戏剧非常重视。即使二战后期,盟军对柏林的空袭不断加剧,希特勒仍然坚持,要重建被破坏的剧院,用他自己的话来说:“正因为必须保持人民的士气,才需要戏剧表演。”在希特勒看来,整个战争,其实就是一场大戏。他结束生命时,同情妇结婚,写好遗嘱,与工作人员握手道别,最后开枪自杀,就像一连串的表演。

一战后,德国作家雷马克写了一部小说,叫《西线无战事》。因为作者是参加过一战的老兵,写出来非常有真实感。这本书描述了士兵在战壕中凄惨的日常生活,他们似乎没有过去,也不会有将来。即使日常的士兵伤亡,也成了战报中的“西线无战事”,一句话带过了个人的生死。显然,这与纳粹鼓吹的德意志精神南辕北辙,在纳粹党宣传部长戈培尔看来,书籍是为德意志人民服务的,战争是为了让德意志精神普济天下,没有哪行?《西线无战事》最终被查禁和烧毁,这从反面体现出,战场上的冲锋队,看待生死的态度跟先锋派是一致的。

在德国人眼里,战争是一种无与伦比的美的享受。德国著名作家黑塞就说过,在军营中经受过死亡考验,才能成为真正的艺术家。这种观点很有代表性,战争肯定会有人丧命,但是战争更重要的是对活力、能量和美德的肯定。就像战前在巴黎上演的《春之祭》,少女成为祭品,但死就是生,这是美,是最高级的艺术。

我们简单总结一下艺术上的先锋派跟战场上的冲锋队,有哪些相似之处:

第一,先锋派崇尚自由意志,认为艺术是个体生命力的释放;冲锋队是为了保卫最有活力的德意志文化,因为它受到了没落文化的威胁。

第二,先锋派蔑视陈旧的艺术规则,因为创新和反叛都是为了解放艺术;冲锋队无视传统的战争道德,因为他们要为人类创造新的文明。

第三,先锋派认为,艺术和生活合二为一;冲锋队认为,战争就是艺术。于是,艺术上的先锋派,成了战场上的冲锋队,20世纪上半叶,接连爆发了两次世界大战。

说完了艺术上的先锋派和战场上的冲锋队,那么接下来,我们顺着一战的爆发,来看本书的第三个重点,为什么说第一次世界大战,成为现代历史的开端?

现代这个词,作为英语是从17世纪开始被使用的,音译成汉语,我们也会用“摩登”这个词代替,这个词来源于拉丁语,表示与旧事物区分的意思。从文明史、文化史的角度说,现代这个词意味着进步,意味着更好。把现代作为风尚,作为信仰,就是现代主义。作者认为,现代主义是整个20世纪人类社会最重要的冲动,打头阵的就是先锋派。芭蕾舞剧《春之祭》,无论组织者、导演、编舞,还是现场配乐,都体现了艺术先锋派的自由意志,反映出他们对陈旧艺术规则的蔑视。《春之祭》的上演,以及演出引起的轰动和争议,表明现代艺术已经超越了理性、教诲以及道德目的:艺术成了挑衅和事件。生活和艺术,逐渐成为一体。

从第一次世界大战开始,这种艺术领域的现代主义冲动,开疆拓土,成为历史发展背后的精神动力,冲在最前线的战士是冲锋队,为了追求胜利,战胜对手,他们也会在战争中任意使用他们的自由意志。比如德国在一战中率先使用了毒气,二战中,德国冲锋队大量使用了喷火器,在他们的对手协约国看来,你这违反战争原则啊。但德国人说,我们这么做,是推翻旧体系,当然没什么不可以。

我们刚才已经讲过了,两次世界大战都由德国发动,当然有政治上的原因,但更重要的是,这与德意志文明的自我定位有关。在德国人看来,只有德意志文化,才能把虚伪的旧世界,带进美好的新世界。这样的世界,不仅是真实的,更是美的、真正的现代世界。

从第一次世界大战开始,艺术成了社会行动,生活艺术化、审美化并一体化,战争成了美学,艺术的先锋派和战争中的冲锋队成了一回事。《春之祭》中,非艺术才是艺术,少女成为祭品,这是最高的美学;战争中,战士成为祭品,死亡才是新生,也是最高的美学。

人类历史上,艺术一直是历史的一部分,比如,我们在介绍某一段历史时,会捎带在这段历史框架下,介绍这段历史中的艺术概况。但是,从一战开始,现代主义最具有反抗精神的先锋派,成为历史发展的内在推动力,是爆发第一次世界大战背后的深层文化力量。因此,第一次世界大战本身成了一部《春之祭》,从这个意义上说,第一次世界大战成了现代历史的开端。

到这里我们来总结一下今天的内容:

第一,《春之祭》这部芭蕾舞剧,倡导个体自由,反对传统约束,并让艺术成为社会事件,是先锋派艺术的代表作。

第二,艺术上的先锋派,与战场上的冲锋队,都认为自己是最有活力的,最有解放精神的,最进步的。

第三,从第一次世界大战开始,现代主义作为时代的精神冲动,从先锋派艺术领域,扩张到历史领域,并反客为主,决定了历史发展走向,生活、战争都成为艺术,这与古代历史截然不同,是现代历史的开端。

最后,我们简要评论一下作者埃克斯坦斯的观点。

首先,作者认为,两次世界大战都是德意志文化为了保持自身优越性,进而拯救世界发动的战争,德国的领土野心、政治野心等都在其次。但是,我们是不是可以追问一下,反过来是否更合理?也就是说,所谓德意志文化的优越性,无非是满足德国好战分子的野心而已,战争是人类贪婪本性的延续。就像著名历史学家杜兰特,在《历史的教训》一书中讲到的,国家之间的战争,从本质上说,跟个体之间的冲突,没有什么区别。试问,历史上哪一次侵略战争的狗肉,不是挂着正义的羊头?

再有,艺术先锋派与战争冲锋队,确实有精神层面的相同之处,但是拿笔杆子的,和拿枪杆子的,毕竟不同。一个具有高度先锋意识艺术家,完全可能是一个坚定的反战主义者;同理,一个战场上极端的冲锋队队员,完全可能是一个古典艺术爱好者。艺术先锋派与战争冲锋队的精神联系,的确能给我们很多启发。不过,正像著名文化批评家王晓渔,在本书的前言中提到的,认识美学的界限和政治的界限,明白美学与政治什么时候共处,什么时候保持距离,非常重要。

撰稿:张自由 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.先锋派艺术的芭蕾舞剧《春之祭》是对传统艺术的颠覆,因为它打破各种传统艺术规则的束缚,让艺术家实现绝对的自由。

2.两次世界大战都由德国发动,有政治原因,更重要的是德意志文明的自我定位,是为了更好地保护德意志文化,让德意志精神免受欧洲腐朽文化的侵略。

3.从一战开始,最具有反抗精神的先锋派,成为历史发展的内在推动力,也是爆发一战背后的深层文化力量,因此一战成为现代历史的开端。