《无规则游戏》 徐长安解读

《无规则游戏》| 徐长安解读

关于作者

塔米姆·安萨利,历史学家、专栏作家,著有《喀布尔以西,纽约以东》《中断的天命》等。他是一位阿富汗裔美国人,出生和成长在喀布尔,于1964年移居美国,兼有阿富汗和美国两国血统。他讲述的阿富汗故事饱含对故国家园的深切关怀,从局内人的视角为我们解读了阿富汗动荡不安的内在原因。

关于本书

塔米姆·安萨利通过阿富汗人的视角来解读祖国的历史,他驳斥了“帝国坟场”的论断,讲述了长期以来外部世界从未完全了解的阿富汗内部斗争,剖析了现代入侵者屡战屡败的致命原因。在这里,外国的干涉和入侵不是主旋律,它们只是扰乱了阿富汗的发展,阿富汗人有自己的故事,这是与所有入侵完全不同的:高高在上的私权力、根深蒂固的部落文化、走火入魔的极端思想、错综复杂的地缘政治……塔米姆·安萨利带领我们走进一个“真实的阿富汗”。

核心内容

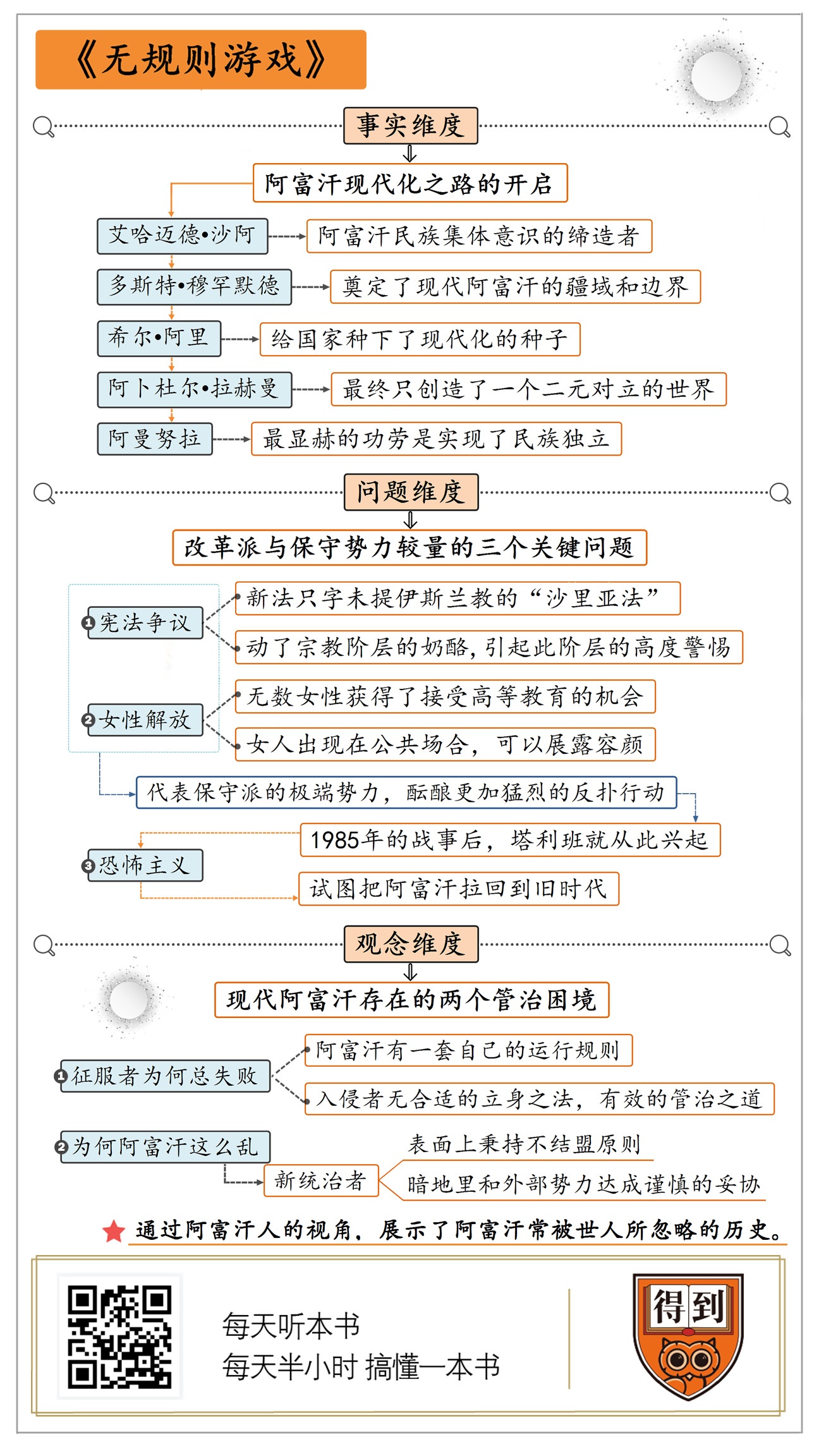

首先,这是一本阿富汗人写的阿富汗问题专著,讲述的是阿富汗最近两百年的历史。阿富汗的核心问题就是在追求国家现代化的过程中,改革派与保守势力之间你死我活的斗争。其次,在阿富汗现代与保守的二元对立中,有三个领域的斗争最为典型,包括:宪法争议、女性解放和恐怖主义。在这些斗争中,改革派与保守势力反复较量,一团混战。第三,阿富汗最大的价值是它的地缘价值,但“成也地缘、乱也地缘”。西方大国屡次踏足阿富汗是想控制这个地缘政治的心脏,但阿富汗有一套自己的运行规则。入侵者之所以重蹈覆辙,是因为它们无法在阿富汗的乱局中找到合适的立身之法,更没有有效的管治之道,最终难以自拔。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《无规则游戏》。这是一本阿富汗问题专著,集中回答了一个核心问题:为什么那么多大国、强国,以绝对的优势介入阿富汗,但它们总是一而再再而三地一败涂地?

阿富汗是中国14个陆地邻国之一。但我们大部分人对这个邻居的印象十分模糊:沙漠,戈壁,荒原,贫瘠的山川,扛着火箭弹的兵勇,饱受战火摧残的人民,还有那“野火烧不尽,春风吹又生”的塔利班。

可阿富汗不是天生就这样的。这里曾经是古丝绸之路的重要驿站,是连接印度文明与波斯文明的枢纽,它的首都喀布尔也曾经繁华兴盛过。但是,从20世纪初开始,这个国家就陷入了纷争。外部势力不断介入。更奇怪的是,几乎每一个试图征服阿富汗的国家,都是打赢了开头,输掉了结尾。也就是,它们都能赢得最初的战斗,但在进入阿富汗之后,却都陷入了阿富汗内部纷争的漩涡,最终拖得自己筋疲力尽,进退两难。到底为什么会这样?

传统观念认为,阿富汗之所以乱,是因为外国势力反复地干涉、蹂躏它,最终留下了一个烂摊子。阿富汗因此还被说成是“帝国坟场”。但这本书的作者认为,这种想法大错特错。大国干涉阿富汗的故事虽然引人入胜,但这些大国并非阿富汗故事的主角。他们只是搅乱了阿富汗这个故事的发展节奏。而阿富汗的故事是什么呢?

实际上,整个阿富汗近代两百年的故事,围绕着一个我们中国人很熟悉的故事逻辑在进行,那就是国家的现代化和落后保守的传统势力之间,波澜壮阔的斗争。具体到阿富汗,现代化与保守势力之间的二元对立构成了近代阿富汗社会的核心矛盾,而这些矛盾又被特殊的地缘政治所加持,形成了一个类似于“黑洞”一样的存在。所有外来力量面对黑洞的危险而不自知,总以为凭借强大的武装力量,可以火中取栗。但最终都陷入黑洞,不能自拔,直到玉石俱焚。

这本书的作者塔米姆·安萨利是美国知名作家,阿富汗问题专家。更重要的是,他是土生土长的阿富汗人,在喀布尔出生,在阿富汗长大。他本人和他的家族成员,曾经亲身经历了阿富汗的改革、战乱,其中一些人还是阿富汗改革进程的参与者、宪法的制定者。这让这本书具有了“知情者”和“局中人”的独特价值。著名的《地理杂志》就说,作为阿富汗裔美国人,作者安萨利是讲述阿富汗故事的不二人选。知名的书评杂志《书单》更肯定地说,安萨利既有叙事大师的超凡自信,又能从阿富汗人的角度,娓娓讲述阿富汗的发展历程。

开场白就先说到这里。下面,我就围绕我从这本书中抽出来的三个维度,和你一起来理解阿富汗乱局的前世今生。

首先,事实维度。我们需要了解,阿富汗的现代化之路是怎么开启的?外部势力又是怎么一次又一次地进入了阿富汗的黑洞的?

其次,问题维度。我们深入到阿富汗内部,看看改革派与保守势力较量的三个关键问题:宪法问题、女权解放问题以及恐怖主义问题。

最后,观念维度。我们跳出这本书来思考,二元对立的社会矛盾带给现代阿富汗的两个管治困境。这些管治困境既是外来征服者失败的根源,也造成了阿富汗统治者的精神分裂。

从地理位置上说,阿富汗在中国的西边。中阿之间有九十公里边境线。双方接壤的地方处于两山夹一谷的狭长地带。这片山谷的北面就是著名的帕米尔高原,南部是阿富汗著名的兴都库什山脉,海拔都超过了四千米。这几年我们经常从电视上了解到,阿富汗是“一带一路”重点国家。

从更大的格局来看,阿富汗位于西亚、南亚与中亚的交汇处。如果把地缘政治比做一盘棋,阿富汗是当之无愧的棋眼。任何大国在此落子,都能让对手如鲠在喉。

历史上,到访这里的征服者一批接着一批。雅利安人、波斯人、希腊人、佛教徒、阿拉伯人,他们都在阿富汗留下了自己的印记。比如现在,99%的阿富汗人都信仰伊斯兰教,显然,这是阿拉伯征服者留下的遗产。

但今天这本书讲的是阿富汗最近两百年的故事,这两百年的阿富汗故事围绕着两条故事线在运行。一条是阿富汗内部现代化与保守势力的冲突,另一条是大国干涉阿富汗的战争。这两条线始终在纠缠,屡次被打断,最终就像这本书的副标题所说的那样,成了“阿富汗屡被中断的历史”。

如果把这两百年来阿富汗的现代化之路比做一个创业项目,那么在众多创业者中,先后有五位佼佼者。

第一位创业者,是阿富汗的“国父”艾哈迈德·沙阿。他用自己的实力和魅力,凝聚了阿富汗的不同部落,他是阿富汗民族集体意识的缔造者。

第二位创业者多斯特·穆罕默德。他是阿富汗历史上的枭雄,先后收复了阿富汗的两大城市坎大哈和赫拉特,奠定了现代阿富汗的疆域和边界。但是,也是在他的时代里,由于他错误地在北部的沙皇俄国和东部的英印殖民地政府之间挑起事端,最终引火烧身,引发了1839年第一次英国入侵阿富汗的战争。

阿富汗事业的第三位创业者,是一位改革派的君王希尔·阿里。他给阿富汗带来了短暂的黄金十年。他在任内建立了国家邮政系统、改革税法、组建政府、进口机器、开办军工厂,给国家种下了现代化的种子。但可惜的是,19世纪70年代,为了抵制沙皇俄国的扩张,英国人先下手为强,借口发动了第二次英阿战争,入侵了阿富汗,培植了自己的代理人,中断了阿富汗现代化的进程。

阿富汗事业的第四位创业者,也就是日后的“铁腕埃米尔”,叫阿卜杜尔·拉赫曼。埃米尔是阿富汗人称呼统治者的代名词。这位铁腕埃米尔的统治时期,可谓血雨腥风。他执政21年打了40场部落战争,全部获胜。在他死之前,阿富汗有了一个强有力的中央政府和系统化的官僚机构。他甚至还向阿富汗的文化传统开战,比如挑战最顽固的宗教传统、乡村社会和文化习俗。他原本想创造一个单一、完整、同质的新社会,但最终却只创造了一个二元对立的世界:一个是追求现代文明的城市世界,一个是保守顽固的阿富汗乡村社会。

阿富汗事业的第五位创业者叫阿曼努拉。他一生最显赫的功劳是实现了民族独立。具体过程有一些戏剧性,比方说他抓住英国军官开枪打死了阿富汗平民的机会,号召发动针对英军的“圣战”,因此引发了第三次英阿战争。当时,一战刚刚结束,英国人担心事态扩大,急于停战。于是这第五位创业者阿曼努拉巧用计谋,让英国代表在双方和谈的协议上签字。结果对方中计,签下了承认“阿富汗独立政府”的生死文书。在这里我要特别提醒你记住,这个国王的名字叫阿曼努拉。因为后面阿富汗的很多故事和矛盾,都和他有关。

在这五位创业者的接力努力下,到1921年民族独立,阿富汗这个国家的总体进度还算正常,甚至还有一点点让人羡慕。比如它在1921年赢得民族独立时,整个伊斯兰世界的民族解放运动才刚刚开始,而它的邻居印度还是英国的殖民地。

前面我已经提到了三次英阿战争,这是近代外国干涉阿富汗的开始。第四次外国干涉阿富汗是在冷战后期,当时苏联军队越过阿富汗北部边境。苏军的遭遇和前三次英军的遭遇如出一辙,那就是打得赢战争,却无法全身而退。不同的是,这一次苏军在阿富汗的失败加速了苏联的解体和冷战的结束。

这本书的作者把美国出兵阿富汗看作是第五次外国干涉阿富汗的战争。这场战争目前都还没有结束,但美军已经陷入其中18年。最近几天新闻上报道,美国总统特朗普又说要从阿富汗撤军,但总是雷声大雨点小。

到这里,我简单带你回顾了阿富汗这个国家的形成,以及外国武力干涉阿富汗的故事。你会发现,虽然阿富汗这个国家天资平平,还时不时遭到列强侵略,但对建立一个国家的伟大事业而言,这些挫折未必没有应对之法。阿富汗是有机会走上稳定发展的轨道的。

但是,阿富汗今天的局面和这个历史的运行轨迹显然不合拍。比如,动不动就发生暴力袭击,甚至不断引发社会动荡。那到底是哪里不对呢?要解答这个问题,就得回到这本书的主要关注点,也就是本期音频的第二部分,阿富汗自己的故事。我们一起进入问题维度,去理解阿富汗现代化与保守势力斗争的三个关键问题:宪法问题、女权解放问题以及恐怖主义问题。

作者安萨利认为,阿富汗的故事之所以如此曲折,最根本的原因是,阿富汗始终在一个二元对立的世界中挣扎。一直以来,阿富汗人心中只有家,没有国。他们只服从于宗教和传统,听命于部落和氏族。他们视王权为无物。对于阿富汗统治者来说,王权和教权,王法和教法,谁更有权威性,该用谁来统治社会?这是困扰他们半个世纪之久的问题。

这个问题始于阿曼努拉,就是我之前提醒你留心的那个国王。1921年阿富汗独立后,阿曼努拉个人声望如日中天,他开始实施改造国家的计划。这位君王深受土耳其凯末尔改革的影响,并接受了西方思想的洗礼。1923年,他昭告天下推行一部法律,叫“秩序之书”。这是阿富汗历史上第一部具有宪法意义的法律。

历史上还没有哪一位阿富汗国王,敢轻易更改真主安拉为人间设定的教法。神职人员们认为,人类是不能立法的,给世间立法这种至高无上的权力只属于真主。真主早就为人类制定了法律来约束人间的生活,那就是“沙里亚法”。任何人为的规矩都不能凌驾于沙里亚法之上。

但新颁布的这部“秩序之书”却具有革命性。比如,它禁止酷刑,禁止擅闯私宅,废除奴隶制,禁止强迫女性穿罩袍,禁止童婚。它规定,留着大胡子的人不能在政府机构工作,必须刮脸修面。官员上班必须穿西装打领带,不能穿长衫裤和灯笼裤。

但是,尽管新法声称要保护“宗教信仰自由”,但却只字未提伊斯兰教的“沙里亚法”,这引起了宗教阶层的高度警惕。“难道国王要挑战真主的沙里亚法?”又或者是要把关于“宗教信仰自由”的解释权下放给每一个穆斯林?如果这样,这等于是动了宗教阶层的奶酪。而这个阶层在阿富汗可是树大根深。一场疾风暴雨即将到来。

阿富汗故事的第二个争议是,女性该不该穿罩袍。这实际上是阿富汗版的女权运动。

按照伊斯兰教传统,女性在公共场合要穿罩袍,从头到脚裹得严严实实,只留下眼部一小块网纱。阿富汗的罩袍令闻名于世。但国王阿曼努拉规定,男人、就算是她丈夫,也不能要求女人一定要穿罩袍。他甚至还建议改革一夫四妻制为一夫一妻制。

最激烈的变化发生在1927年。当年,国王阿曼努拉到欧洲访问,所到之处受到热烈欢迎。受此鼓舞,国王向西方揭开了阿富汗的神秘“面纱”。

这里的面纱有双重含义。被揭开的,不只是阿富汗的国家面纱,还包括王后索拉娅的面纱。在访问中,国王夫妇脱下了传统的伊斯兰服饰,换上了西装礼服。王后彻底摘下了面纱,在宴会中穿着时髦的晚礼服,甚至半露香肩。

我们今天当然不会觉得,一个美貌的王后在隆重的晚宴上穿一件露背晚礼服,会是个多大的事儿。但是在1927年的阿富汗,这简直惊世骇俗。换句话说,这是崇尚现代化的国王和王后在向保守封闭的阿富汗宣战。

一张张王后的露肩照在阿富汗的山区传播开来。满脸胡须、戴着头巾的老男人们目瞪口呆,纷纷品头论足:“如此招摇,显然是为了撩拨那些浪荡的看客嘛!”“她甚至还大方地伸出手去,让别的男人抚摸和亲吻,她丈夫竟然熟视无睹!”“国王心里到底在想什么?男子汉大丈夫,怎么能容忍妻子如此丢脸卖乖?这个人到底是国王还是皮条客?”

关于这两场争议,宪法之争和罩袍争议,阿富汗的保守势力最终是老账新账一起算。保守派与国王的政敌合作,利用民间起义和英国的暗地支持,南北夹击,包围了首都喀布尔。1929年的冬天,手无寸铁的国王阿曼努拉被迫投降。他冒着大雪走上街头,向民众忏悔。他放弃了为之奋斗的一切,同意废除“秩序之书”,重新宣布真主制定的沙里亚法为国家法律,并作出妥协,不再允许女性受教育,关闭宗教学校之外的一切学校,任命一批清真寺里的毛拉入阁参政。他还表现出了对一夫多妻制的赞许。为了表示真诚忏悔,他回宫之后还娶了自己19岁的表妹。就这样,阿富汗社会走向了另一个极端。

今天我们再回头看阿富汗的这段故事,只能说国王阿曼努拉的想法太天真。他模仿凯末尔的改革,却没学会凯末尔在改革前先掌握了军队,而他手上却没有一兵一卒。

不过,关于宪法之争和罩袍争议,到这里并没有结束。在国王阿曼努拉倒台后,收拾残局的阿富汗名门望族穆萨希班家族,此后统治了阿富汗40年。20世纪30年代,这个家族的一位执政者纳迪尔在位时,制定了一套新宪法。法典的内容保守,它赋予王室绝对的控制权,使神职人员和大地主的权力合法化。尽管如此,能够颁布一套宪法,这本身就具有重大意义。

到20世纪60年代,阿富汗出现了历史上第一部真正意义上的宪法。宪法起草委员会的7名成员中,就有这本书的作者安萨利的叔父。

而罩袍争议又是如何解决的呢?这个问题与阿富汗的另一位政治强人达乌德有关。20世纪五六十年代,达乌德掌权。在解决罩袍争议问题上,他采取了温水煮青蛙的办法。先是喀布尔的电台播放女歌手的音乐,再后来电台也有了女播音员。政府又派妇女团体参加亚洲妇女大会,还在国营工厂里安排了40名穿着罩袍的女人和男人一起工作。

到1959年的阿富汗独立日庆典,王室的女子在观看阅兵式时迈出了大胆的一步,她们没有穿罩袍。此举遭到了宗教机构的激烈反对,几位最有权势的神职人员联名上书国王表示震惊。但执政的达乌德耍起了无赖,他说他“翻遍了《古兰经》也没有找到非要女人穿罩袍的只言片语”。这令神职人员怒火中烧,却无可奈何,因为他们自己也从《古兰经》中找不到类似的字句。由于有前车之鉴,这一次,每个人都为暴乱做好了准备,但风平浪静。

接下来的5年里,阿富汗的女性解放运动仿佛走完了5个世纪的进程。无数女性获得了接受高等教育的机会,当了教师、护士、医生,还在政府机构、工厂和私营企业里工作。到1969年,男女同校已经成为常态,男孩和女孩可以谨慎地约会。与此同时,喀布尔的女人开始出现在公共场合,她们不仅可以展露容颜,还露出了手臂、腿,甚至乳沟。

但是,斗争还在进行。代表保守派的阿富汗极端势力,正在酝酿更加猛烈的反扑行动。这场反扑的结果,不只是要把阿富汗拉回到旧时代,还长出了一朵“恶之花”。这就是我要讲的阿富汗故事的第三个核心问题,恐怖主义。

这还得从改革派与保守派的较量说起。就在国王阿曼努拉的改革触犯了保守势力的利益、引发叛乱的时候,叛军身后站着一个神秘的人物舍尔·阿迦。

舍尔·阿迦是阿富汗著名的宗教领袖,影响力巨大,大到可以和国王分庭抗礼。他坚持保守的宗教思想,反对改革。为了争取这位宗教巨人的支持,国王亲自召见了他。但二人话不投机,却又都奈何不了对方。最后,国王暗示舍尔·阿迦流亡他乡,舍尔·阿迦最后来到了印度,落脚在德奥班德。

位于印度北部的德奥班德有一所神学院。几个世纪以来德奥班德神学院走出来的人,活跃在印度的穆斯林中。他们呼吁穆斯林摒弃异教徒的影响,打击身边的“穆斯林现代主义者”。这就是德奥班德运动。阿富汗的宗教极端主义者正是受了德奥班德学派的影响。后来的圣战士、塔利班,以及本·拉登基地组织,都是这个学派的追随者。

到这里,恐怖主义已经有了思想动员,就剩下组织动员了。那阿富汗的暴力组织是怎么来的呢?这还得回到之前提到的,苏联入侵阿富汗的故事里。

苏联军事干涉阿富汗的具体时间始于1979年,这一仗打了10年。苏军的进攻遭到了阿富汗圣战士的游击抵抗。为了彻底切断圣战士的生存土壤,苏军对阿富汗乡村进行了地毯式的轰炸。书中说,飞机在天上密集扫射,甚至连牲口都被打成了碎片。作者感叹,那个古老的阿富汗在地毯式的空袭中彻底解体。

1985年的战事尤为血腥,到当年底,100万阿富汗人丧生,600万人成为难民。逃到阿富汗和巴基斯坦交界的难民们聚集在白沙瓦。当时这里有80多个抵抗组织。而美国、英国等西方国家给他们暗中提供援助。这些抵抗组织和他们的圣战士打着“保卫伊斯兰”的旗号,争先恐后表现自己“最虔诚”,因为只有这样才能争取到欧美金主们的支持,也才能吸引更多的拥趸。不少圣战者都把建立“伊斯兰国”当作终极目标,而这个目标就来自德奥班德学派。经过这一番竞争,圣战士的整体倾向越来越极端。

塔利班就从这个时候兴起。在阿富汗和巴基斯坦交界的难民营里,到处都是10来岁、血气方刚的少年。由右翼伊斯兰政党控制的神职人员,在这些难民营里开办了宗教学校,推广“瓦哈比”教义。

瓦哈比运动源自18世纪,以追求“纯净的伊斯兰”而著称。巴基斯坦官方提供的记录显示,仅仅在边境的18个地区,就有2000多所宗教学校,总共招了将近22万人。进到这些学校的男孩,包吃包住但与世隔绝。学校的老师不只教宗教知识。一份巴基斯坦官员的报告说,大约有100所宗教学校向学生传授作战技能。在阿拉伯语里,学生被称为“塔利布”,一群学生,就叫“塔利班”。

思想动员和组织动员都有了,恐怖主义要起事,就差钱粮和武装了。但这些根本就不是问题。到1987年,圣战武装已经能从美国方面获得每年10亿美元的援助,还包括美军专门为圣战组织打击苏联飞机而量身打造的便携式防空导弹,叫“毒刺”。有说法说,美国中情局给了阿富汗圣战组织500枚毒刺,还有的说是2500枚。当1989年苏联撤军时,阿富汗已经有超过30万被武装起来的人。地面上还有喷气式轰炸机、坦克、重型火炮。机关枪更是泛滥成灾,平均每个阿富汗人都能分到一挺。当然,对美国人来说,他们给阿富汗的这些武器最终也伤了自己。后来美军屡屡遭到恐怖袭击,这让美国人领教了什么是养虎成患,什么是搬起石头砸了自己的脚。

再后来的故事你就比较熟悉了。本·拉登发动了“9·11”恐怖袭击,美军以反恐为名出兵阿富汗。又一个帝国坟场的故事开始上演。

总结这一部分的讲述,在阿富汗的故事里,始终交织着现代化与保守势力你死我活的斗争。这场斗争的焦点有三个,包括宪法争议、女性的罩袍争议和恐怖主义。恐怖主义试图把阿富汗拉回到旧时代,它们成了美苏大国竞争的工具,但最后成了地缘政治的毒瘤。

到这里,我已经用事实维度和问题维度,带你了解了阿富汗现代化与保守势力斗争的前前后后。但阿富汗留下的思考才刚刚开始。下面让我们一起进入观念维度,也是本期音频的第三部分,来看看现代阿富汗存在的两个管治困境。这两个管治困境决定了,第一,为什么征服者总是失败,第二,为什么阿富汗这么乱。

第一个管治困境,也是开头提出的那个问题,为什么大国屡屡干涉阿富汗,他们能打赢战争,却总是不能全身而退?

答案还和地缘政治有关。对阿富汗来说,地理位置是最重要的问题。同样,对征服者来说,地缘政治是阿富汗最大的价值。阿富汗是一个中间地带,每个大国都想在此插上一脚。但可惜的是,所有征服者在进入阿富汗之后,都迷失在了“无规则的游戏”中。

这有点像喀布尔的交通。作者说,喀布尔交通混乱,司机们把交通信号灯这些规则看作是西方的舶来品,几乎无人遵守。他们只要瞅准一个空档,就随意变道,甚至会逆向行驶。外国人觉得这里毫无秩序,没有规则,但对阿富汗人来说,规则是真实存在的,他们理解这种规则,他们不会撞车。

如果从这个角度来理解外国在阿富汗的遭遇,那些大国干涉者们每插上一杠子,不过是又一次加入了一场阿富汗人的内部斗争。阿富汗人知道他们游戏的规则是什么,但所有的外来者都是一脸懵懂。

那阿富汗的规则究竟是什么呢?每个征服者都在这里扶植自己的代理人,帮助自己统治阿富汗。但由于傀儡的权力来自国外,因此,阿富汗传统社会对于喀布尔中央政权的信任度一直在打折扣。就这样,外国干涉不仅削弱了阿富汗政府的执政能力,也破坏了喀布尔中央政权在阿富汗的权威。中央权威涣散导致地方割据纷争,陷入混乱。作者说,问题不在于统一团结的阿富汗不可征服,而是分裂内乱的阿富汗让征服者无法管制。

面对阿富汗,外来者有两个选择:要么征服这片土地,要么秉持公正的立场,促进阿富汗社会和解。但很矛盾,一旦阿富汗内部和解了,它将采取中立的外交政策,而这又不符合征服者的目的。

用这些观点来审视今天的阿富汗,你会发现,当下的美国征服者正陷入这种进退维谷的困境。奠定民主、消除腐败、解放妇女,这些都不是美国在阿富汗面临的主要难题,这些问题都可以交给阿富汗人自己处理。对美国来说,真正的难题是如何放手。华盛顿必须让阿富汗当局学会如何自立,但在美国放手以后,阿富汗又要不至于落入其他国家的掌控。这才是美国的难题。

既然外国干涉者的处境不妙,那阿富汗本国统治者的日子就好过吗?这就到了我要讲的第二个问题,也就是阿富汗统治者的管治困境。换句话说,现代阿富汗的治理,为什么就这么难?

要回答这个问题,还要回到阿富汗的传统中。阿富汗人民的凝聚力来源于传统的部落和伊斯兰价值观,人们希望政府尊重和捍卫这些价值观,希望政府能对自己的生活少一些约束。但是,统治者无法简单地顺从这些诉求。因为树欲静而风不止。在阿富汗的周边,总有两个或者更多装备精良的西方巨人在竞争,而阿富汗就是它们的竞技场。

阿富汗的统治者总是试图在内外之间周旋,这使它们陷入了双重困境:想要确保权力,它们就必须谋求当时最强大的外国势力的支持;但是没有一个阿富汗人能够在缺乏本国最强大的力量支持下,长期统治这个国家。外来侵略者要求阿富汗的统治者必须为自己服务;但阿富汗的内部势力却又要求统治者必须摆出抗击外来侵略的姿态。这就出现了一种特别奇怪的、我把它称之为“打左灯向右转”的管治策略:表面上声称自己是保守的社会传统和伊斯兰价值观的拥护者,实则在暗中追求现代化。

阿富汗的每一届政府都在做类似的努力。一旦获得阿富汗人的信任,新的统治者总会着手做两件事:表面上,它们要秉持不结盟原则;暗地里,则要和外部势力达成谨慎的妥协。这就是阿富汗现代化与保守势力斗争的后遗症,是现代阿富汗统治者的精神分裂。很可悲吧?但唯有这种精神上的分裂,才能维持阿富汗内部的不分裂。

到这里,这本《无规则游戏》就为你讲完了。

首先,这是一本阿富汗人写的阿富汗问题专著,讲述的是阿富汗最近两百年的历史。阿富汗的核心问题就是在追求国家现代化的过程中,改革派与保守势力之间你死我活的斗争。

其次,在阿富汗现代与保守的二元对立中,有三个领域的斗争最为典型,包括:宪法争议、女性解放和恐怖主义。在这些斗争中,改革派与保守势力反复较量,一团混战。

第三,阿富汗最大的价值是它的地缘价值,但“成也地缘、乱也地缘”。西方大国屡次踏足阿富汗是想控制这个地缘政治的心脏,但阿富汗有一套自己的运行规则。入侵者之所以重蹈覆辙,是因为它们无法在阿富汗的乱局中找到合适的立身之法,更没有有效的管治之道,最终难以自拔。

撰稿:徐长安 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

阿富汗的核心问题就是在追求国家现代化的过程中,改革派与保守势力之间你死我活的斗争。

-

在阿富汗现代与保守的二元对立中,有三个领域的斗争最为典型,包括:宪法争议、女性解放和恐怖主义。

-

阿富汗最大的价值是它的地缘价值,但“成也地缘、乱也地缘”。西方大国屡次踏足阿富汗是想控制这个地缘政治的心脏,但阿富汗有一套自己的运行规则。