《文明的冲突与世界秩序的重建》 刘玮解读

《文明的冲突与世界秩序的重建》| 刘玮解读

关于作者

塞缪尔·亨廷顿(1927-2008),美国政治学家,在哈佛大学担任政治学教授超过半个世纪,哈佛国际事务研究中心主任,曾短期担任卡特总统的白宫国家安全顾问。

关于本书

《文明的冲突与世界秩序的重建》是冷战结束之后,西方国际关系领域影响最大的著作。亨廷顿在书中质疑那些认为冷战结束标志着人类历史终结的乐观论调,以“文明”为单位重新划分冷战之后的国际政治地图,解释并预言未来世界政治的走向,提出未来的世界冲突将会是不同文明之间的冲突,而基督教与伊斯兰文明的冲突将会是最主要的形态。

核心内容

1989年苏联解体和冷战结束,很多政治学者都认为这意味着资本主义将会一统天下。弗朗西斯·福山写作了《历史的终结与最后的人》为这种乐观论调大唱赞歌。而亨廷顿写作《文明的冲突与世界秩序的重建》就是为了反对这种大一统的迷梦。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书是塞缪尔·亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》,这本书可以说是冷战结束之后,西方国际关系领域影响最大的著作。作者的基本观点是,冷战之后,未来世界冲突将会是不同文明之间的冲突,他试图以“文明”为单位重新划分冷战之后的国际政治地图,解释并预言未来世界政治的走向。这本书出版之后产生了巨大的影响,也引发了很多争议,有人认为这是一部准确预言未来的神作,甚至可能直接影响了美国的国际政策;也有人认为这本书是在误导人们对国际关系的理解。

那么亨廷顿为什么会写这么一本书呢?我们先来说说亨廷顿是谁。他1927年出生,2008年去世,在大半个世纪的时间里,他都是哈佛大学的政治学教授,还在卡特总统任期内做过白宫的国家安全顾问,《文明的冲突与世界秩序的重建》堪称是他漫长的学术生涯里的巅峰之作。

要说亨廷顿写这本书的原因,我们必须回到1989年最重大的历史事件:苏联解体和冷战结束。当时众多政治学者对这个事件感到欢欣鼓舞,认为社会主义苏联的倒台意味着资本主义将会一统天下。亨廷顿以前的学生,日本裔的美国政治学家弗朗西斯·福山就是其中之一。他受到了黑格尔和马克思那种历史决定论的影响,认为人类的历史有一个明确的方向和最终的归宿。总有一天,所有的野蛮、冲突、战争都会结束,全人类会找到一个和平的、文明的、共同的方向,而这一天也就是“历史的终结”之日。

进入20世纪以后,人类社会经历了两次惨绝人寰的世界大战,又被两大意识形态分割成冷战大幕之后的两大阵营。最终,在临近世纪末的时候,冷战终于结束,大幕终于落下。在福山看来,这意味着资本主义民主体制终将成为全人类共同的政治体制,成为人类政治发展的最后归宿。于是他在1992年出版了一本影响巨大的著作《历史的终结与最后的人》。但是亨廷顿对这种看法表示怀疑,他先是在1993年发表了一篇题目是《文明的冲突?》的文章,随后又把这篇文章发展成了《文明的冲突与世界秩序的重建》这本书。在文章和书里,亨廷顿就是要反对福山那种大一统的美好前景。亨廷顿指出,在冷战结束以后,国家和地区之间的冲突战争依然不会停止。未来世界冲突将会是不同文明之间的冲突,而且这种冲突根深蒂固,无法避免。

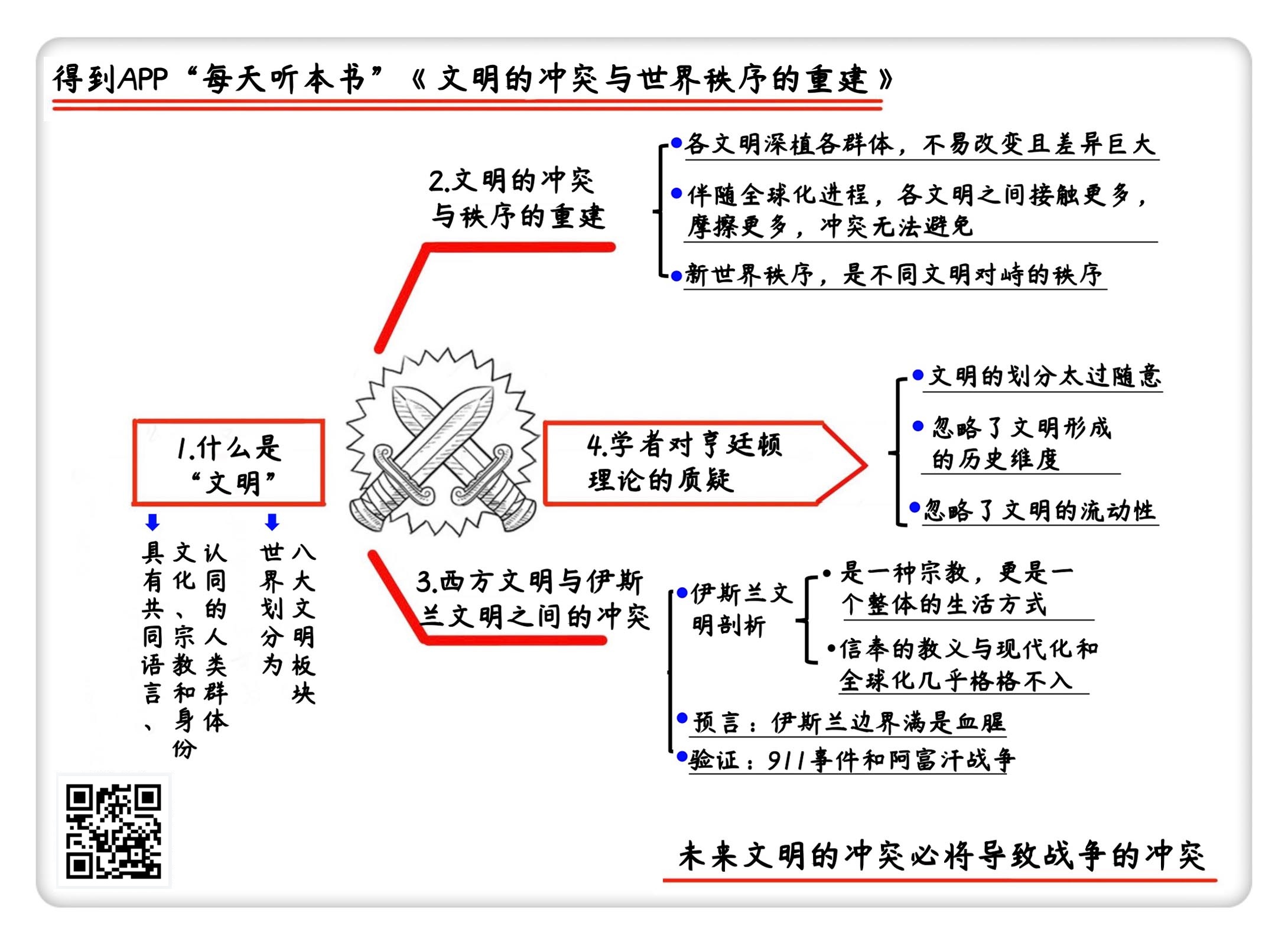

下面我就来为你具体说说亨廷顿的这本《文明的冲突与世界秩序的重建》,我们来谈四个方面的内容:第一,在亨廷顿看来,“文明”是什么?他如何为世界划分新的文明版图?第二,不同文明之间为什么必然发生冲突?第三,我们来结合政治现实,谈谈亨廷顿的理论如何帮助我们理解西方文明和伊斯兰文明之间的冲突。最后,我们来说说,人们对这本书提出的质疑,以及在冷战结束已经快30年的今天,我们应该如何看待这本书。

首先,我们来看看亨廷顿书中讨论的“文明”到底指的是什么,他又是如何划分不同的文明的。我们在上面提到,亨廷顿认为冷战后的世界依然冲突不断,而作为一个政治学家,他需要一个模型作为分析工具,来解释这种冲突和它的来源。首先他需要解决的就是这些冲突的主体是什么?冷战以后,冲突的主体肯定不再是以意识形态划分的“资本主义国家”和“共产主义国家”。那么会是地缘政治划分的不同大洲之间的冲突吗?还是对石油的渴望才是国际冲突的祸端?在亨廷顿看来,这些都不是最重要的,国际冲突的主体将会是不同的文明,正是文明带来了不同的身份认同和价值、信仰体系。

亨廷顿在书中虽然无数次提及“文明”这个概念,但是并没有给出一个十分严格的定义。他把文明理解成一个对于人类群体的划分单位,在这个群体内部,一般有着共同的语言、历史、政治制度、生活方式,尤其是宗教。因此我们可以认为,一个文明系统当中的人们,大体具有相似的知识、信念、价值和身份认同。

亨廷顿把世界上的国家和地区按照这个标准分出了八大文明板块。第一个板块是由基督教主导的西方文明,包括北美、中西欧、澳大利亚等;第二个板块是拉丁美洲;第三大板块是从前苏联分裂出来的以及周围的东正教国家,包括保加利亚、希腊等国;第四个文明板块是伊斯兰文明国家,包括中东、北非等等。在亚洲国家中,亨廷顿区分出了三个主要的文明,有以中国和韩国为代表的儒教文明国家;以印度和尼泊尔为代表的印度教文明国家;以及自成一体的日本文明。除此之外,非洲南部或许也可以算作一个单独的文明板块。在这八个比较明确的文明板块之外,亨廷顿认为还有一些难以被归类,自成一派的国家,比如以色列;同时还有一些处在裂缝中的国家,这些国家中的人具有不同的文明认同,比如乌克兰。

亨廷顿给我们绘制的这幅世界文明版图,免不了会有过度简化的嫌疑。比如,在伊斯兰文明当中不同教派所秉持的信念就十分不同,北欧和南欧的文化气质和社会精神也很不相同,但是这些文明内部的差别都被亨廷顿的大笔抹去了,这也是他的理论后来招致很多批评的主要原因之一。不过,我们也得看到,任何理论分析都不可能不做简化,而简化的好处就是,可以让我们更直观地理解世界上不同文明的分布状况。

这就是我们要解读的第一点,亨廷顿认为,冷战的结束并不会让国际政治的纷争停止。新的纷争,从不同的意识形态阵营之间的斗争,演变成了不同文明板块之间的冲突。“文明”大体指的是一个具有共同语言、文化、历史、宗教、身份认同、价值体系的人类群体,其中宗教的作用尤为重要。根据这样的理解,亨廷顿在世界版图上大略地划分出了八大文明板块。那么,亨廷顿为什么说这些板块之间的冲突无可避免呢?

下面,我们就来谈谈在亨廷顿看来,这些文明之间的冲突是如何产生的,又为什么不可避免?在全球化的潮流下,我们有理由相信,随着文明之间的互动和交流增多,地球正在变成“地球村”,不同文明之间应该更容易和谐共存、共同发展。而在亨廷顿看来,恰恰相反,不同文明之间的鸿沟是不可逾越的。因为“文明”这个词所涉及的是人类生活最深层的内容。如何看待世界、如何理解人和神的关系、如何理解个人和国家的关系、如何看待两性之间的差别,等等。也就是说,不同的文明对于我们说的最基本的“三观”有着截然不同的看法。而且这些不同的看法来自于几个、十几个甚至几十个世纪的历史积淀,我们不能指望它们短时间内就会消失。

随着全球化进程的加快,世界确实变得越来越小了,但是距离的拉近并不会自动带来团结,相反,不同文明之间原本独立和分离的生存空间不见了。全球化不但不能够消除深层次的文明差异,相反,正是因为全球化的兴起,文明之间的互动增多,摩擦、不满和误解也会变得更加常见。

全球化带来了两个方向完全相反的趋势。一方面,全球化确实带来了趋同的倾向,不同国籍、人种、文化之间的差异被不断地抹平,趋向一致。譬如在今天全世界的主要城市里,你都可以看到拿着苹果手机、端着星巴克、开着丰田车的人。很多人会认为这样一种趋同是国家壁垒的淡化,是人类在朝着更加平等的方向迈进。但是,另一方面,这种表面上的趋同,也可能会带来个性身份的丧失,有时候反而加剧了人们的焦虑,人们禁不住会问:我到底是谁呢?我只是千人一面中的一个分子吗?我的独特性在哪里呢?这样的问题可能会让人们更想要回归到属于自己的传统文明当中,产生更强的文明意识和独特的身份认同。如果我们把形形色色,内心深处有着根本不同“三观”的人群放在一起,让他们产生密集的互动和接触,更有可能出现的是冲突和纷争,而不是理解和共存。

这就是亨廷顿认为的文明冲突必然发生的深层逻辑和机制,这种文明之间的冲突,必然会影响地区间的政治关系和经济关系,阻止政治全球化和经济一体化的进程,就像不同的大陆漂移板块的交界处会形成地震带,这些地震带的能量积累到一定程度就会爆发地震。在文明的板块之间也会形成亨廷顿所说的“断层线”,在这些断层线的周边,如果矛盾积累到一定程度,或者一些偶然事件的刺激,就有可能引发不同文明之间的正面冲突。

伴随着现代化和全球化进程的,是文明的变化消长。在观念上,以美国为代表的西方文明认为,现代化的出现是西方文明的贡献,而这就意味着,如果要实现现代化,非西方文明必须要全面采纳西方文明。然而亨廷顿提出,虽然现代化会给原本不同的社会带来更多的相似性,但是我们不能认为所有完成了现代化的国家都是同质的。换句话说,“现代化”和“西方化”之间是可以分离开来的,是两个不同的过程,只不过在西方,这两个进程是一致的。而对于那些尚未完成现代化的非西方社会,它们的未来选择并不是单一的。

从逻辑的可能性上说,可以有三种选择。第一个是既不现代化也不西方化,比如中国曾经的闭关锁国政策;第二种选择是既现代化也西方化,比如墨西哥力图从一个拉美国家向北美国家的转型;然而,大多数国家选择的是第三种所谓改良型的道路,就是在现代化的过程中改良自己的文明,对西方文明保持一定的疏离和拒斥态度,比如日本就在保留自己文明的同时完成了现代化。而土耳其更是“一心二用”,通过政治精英的西方化改革,和民间大众对伊斯兰文明的支持,共同推进现代化进程。西方文明自以为是人类历史发展的最终去向,不顾全球政治中不可逾越的文明鸿沟,强制推行西方社会的自由价值和民主政治,这样也就难免会引起其他文明的反弹,产生对西方文明的进一步拒斥,对自己文明的加倍捍卫。这样一来,不同文明之间的冲突就会更加升级。

基于上面说到的种种观察和预测,亨廷顿认为冷战结束后,各国通过文明的冲突会重新建立起一个新的国际政治秩序。各个文明板块里会出现核心国家,其他小国会出于身份认同和自我保护的需要,团结在这些核心文明国家身边。这样就会形成以核心国家为首的“同心圆”格局。亨廷顿认为我们已经看到的、初具雏形的同心圆结构有以美国为首的西方国家阵营、以俄罗斯为首的东正教阵营,和以中国为首的大中华圈。而伊斯兰文明中还没有产生体量足够大、地位足够高的核心国家,这也就使得伊斯兰文明与西方文明的对峙问题格外棘手。总而言之,重建之后形成的世界政治秩序,一定是以文明大国为核心,以文明板块为分界的同心圆国家群之间的持续对峙和冲突。

这就是这本书的标题后半部分提到的“世界秩序的重建”。不过总的来讲,亨廷顿这本书的着力点在于“文明的冲突”,而不是“秩序的重建”,而且他最后说到的这种“秩序”,其实也还是基于对峙和冲突的秩序,或者说一种相互制衡的稳定局面,而不是任何一种文明一统天下的秩序。

以上就是我为你解读的第二点。随着现代化和和全球化的进程,文明之间独立分离的空间越来越少,文明之间的互动接触越来越多,这个过程并不会自动带来不同文明之间的和谐共处。相反,因为文明植根于人们的生活方式和价值信仰之中,人们反而会更加强调和捍卫自己的文明,这就产生了文明之间的冲突和纷争。而西方文明的强势推进只会让文明的冲突愈演愈烈。从这种冲突中也会产生新的世界秩序,这个秩序就是以某个文明中的大国为核心的同心圆国家群之间的对峙,这种多文明之间的对峙会代替之前冷战时期两极之间的对峙。

讲完了亨廷顿的基本理论,我们再来特别说说亨廷顿这本书中最让他声名大噪的内容,那就是他对伊斯兰文明的分析。很多学者认为,亨廷顿的书很好地帮助我们理解了伊斯兰文明和西方文明十几年来的冲突,这也是亨廷顿这本书里堪称“神预言”的内容。

在这本书出版仅仅五年之后,爆发了震惊世界的911事件。伊斯兰的“基地组织”在美国本土策划并实行了一系列自杀式的恐怖袭击。这是珍珠港事件之后,外国势力唯一一次在美国领土上造成美国平民的大规模伤亡。在悲痛之余,美国政治学者试图分析和理解,到底是什么原因导致了这个事件的产生。这些恐怖主义分子为什么会对美国有如此深仇大恨,不远万里,冒着被捕的危险,最后付出生命的代价,执行了这样的袭击任务呢?这时候,人们纷纷想起了亨廷顿的“文明冲突论”当中提到的伊斯兰文明和西方文明之间的对立纷争。

在书中,亨廷顿提出过一个骇人听闻的说法:“伊斯兰的边界满是血腥”。在他看来,伊斯兰文明经历了人口的大爆发,但是和亚洲文明不同,伊斯兰国家没有实现相应的经济发展。更麻烦的是,伊斯兰文明提供的不仅仅是一种宗教,而是一个整体的生活方式。换句话说,伊斯兰文明里几乎没有世俗生活,因而也就没有现代公民社会的生长空间,所有的社会机构和制度,包括教育、医疗、法律和政治都从宗教里面获取自己存在的合法性。而这个文明所信奉的传统教义与现代化和全球化几乎格格不入,因此,在面临现代化和西方化的双重压力时,伊斯兰文明极有可能回归到“原教旨主义”的道路上去。此外,伊斯兰教和基督教在教义层面上还具有某些的共性,比如它们都有一种传播拓展的诉求,它们都寻求让异教徒或者不信自己宗教的人改信自己的宗教。

对于其他宗教和文明它们都有极强的划分敌我,非黑即白的态度,凡是不接受这一套体系的人,要么是愚蠢的,要么就是邪恶的。所有的这些要素加在一起,就让亨廷顿预言了伊斯兰文明和西方文明的边界,到处都可能发生冲突和战争。从历史上看,这两个文明就很多次因为争夺权力、土地和思想上的控制,而陷入长期的争斗之中,前后持续了两百年的十字军东征就是这种冲突历史最集中的写照。

911 事件发生之后,人们回看亨廷顿的这些论断,不禁惊呼,原来在这个灾难性的事件发生前,就已经有一位颇有远见的政治学者预见到了它的发生。其后,为了报复911袭击,打击伊斯兰极端势力,美国发动了对阿富汗的战争,结果经过长达十四年的战争,一方不惜血本投入,另一方则变得满目疮痍。这场战争似乎就是亨廷顿的文明冲突理论在现实世界政治中最活生生的体现!

这就是我要为你解读的第三点。亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》这本书里,似乎准确地预测了世界政治的未来走向。通过对伊斯兰文明的归纳分析,指出伊斯兰文明与西方基督教文明之间必然发生一场不可避免的冲突。而随后发生的911事件和阿富汗战争,往往被看作是这个预言的实现。

最后,我们再来看看,人们对亨廷顿的这本书提出了哪些质疑,在冷战结束30年后的今天,我们又应该如何看待亨廷顿的这部作品。亨廷顿的这本书为我们呈现了一幅令人沮丧,甚至有些绝望的世界政治图景:不同的文明板块在世界的不同地方盘踞,它们之间存在着不可跨越的鸿沟。更多的互动和交流只能让这些鸿沟日益加深,导致摩擦和误解,最终不可避免地导致文明间的冲突。每隔一段时间,我们就会在西方的主流媒体上看到关于这本书的各种讨论,人们似乎总是在犹疑不决,反反复复地问,“又被亨廷顿说中了吗?”“亨廷顿错在哪儿了?”“亨廷顿难道真的说对了吗?”很多人从感情上和理性上都无法接受亨廷顿提出的这幅世界图景,对他提出了很多的批评和质疑。

我们听到最多的批评就是,亨廷顿对于“文明板块”的划分太过随意,忽视了同一个文明板块内部的复杂性。这样做在学理上站不住脚,在现实中也找不到很好的依据,用这个理论理解政治现实一定会出现各种偏差。比如,如果我们简单地认为911事件,以及此后发生的阿富汗战争,是西方基督教文明和伊斯兰文明之间冲突的典型例子,那么我们就会忽视伊斯兰文明内部,不同国家、不同教派对于其他文明的态度和看法。我们也会忽视,虽然众多西方国家在美国的带领下参与了旨在打击恐怖主义的阿富汗战争,但是很多伊斯兰文明国家,在这场战争中其实也帮助了西方国家。没有任何一个伊斯兰文明国家公开声称支持塔利班恐怖组织,相反,在伊朗首都德黑兰还爆发了大规模的反塔利班游行。

第二种批评观点认为亨廷顿忽视了文明形成的历史维度,无论哪一个文明都不可能从古至今一成不变。比如诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森就指出,所谓的“自由”和“民主”也不是西方文明自古以来就有的,而是在工业革命和启蒙运动之后才变成主流的。把刚刚在西方文明中出现不久的这些价值观,当作西方文明根深蒂固、由来已久的传统,然后用它们来跟非西方文明做比较,很明显在历史视角上犯了巨大的错误。

第三种典型的批评认为,亨廷顿没有看到文明其实是一个流动的,没有边界的现象,非要在不同文明之间竖起僵化的壁垒,这不仅与现实不符,甚至会带来伤害。比如著名的人类学家爱德华·萨义德就指出,亨廷顿对于文明的划分完全忽略了文明之间的相互作用和依存关系,他简单地把西方文明和伊斯兰文明以一种固定的方式对立起来,实际上不是在表述一个政治现实,反而是一种新的政治意识形态,是把一个本来并不存在的冲突硬生生地放到人们的头脑之中。在某种意义上,我们甚至可以说,亨廷顿的这本书加剧了伊斯兰极端组织对于西方文明的敌意,或者为这种敌意找到了辩护的理由。这对于我们理解文明在世界政治生活中的作用,不但没有帮助,反而伤害巨大。

说了这些批评和质疑以后,我们还是要回过头来,看到这本书的学术和现实意义。亨廷顿本人其实也在不同的场合反复强调过,他的这本书并不是要让大家按图索骥,找到可能会跟自己产生冲突的文明和国家,对它进行预先打击。相反,这本书应该被看成是一个警告,要大家提前看到文明冲突全面爆发的危险,以便想到办法能够防止它的出现。他在书中展现出来的悲观主义,也可以被理解为一种清醒的现实主义。它在提醒我们,没有一个人类社会或者文明状态会在历史上一直保持着繁盛的状态。就像德国历史学家斯宾格勒,在第一次世界大战结束时出版的《西方的没落》里面指出的,每一个文明都必然有其萌芽、生长、繁盛和最终衰落的时刻。也许斯宾格勒在20世纪初就预言西方没落为时尚早,但这种文明的发展必须遵循历史逻辑的说法却为亨廷顿带来了灵感。

在20世纪末的时候,亨廷顿出于类似的敏锐观察和清醒认识,继续提醒世人,文明有着自己的生长轨迹和发展极限,我们不能盲目地抱着乐观态度,认为这个时代的某一种文明已经找到了人类发展的正确答案,必将长盛不衰。我们当然不希望世界充满战争,到处都是敌人,但是这种用敌我对立的方式看待世界的方式并不是亨廷顿的发明,也不会因为对他潮水般的批评就从此停止。我们在冷静地看待亨廷顿这本著作的得失的同时,更需要反思的或许是我们看待不同文明、不同政治体的方式。

这就是我要为你解读的的最后一个要点。关于《文明的冲突和世界秩序的重建》这本书中对“文明”的界定,书里描绘的未来世界政治图景是否一定会发生,以及这本书中宣扬的那种意识形态化的思维方式,很多学者都提出了猛烈的批评。但是我们依然应该看到这本书对于我们也具有重要的警示作用。

到这里《文明的冲突和世界秩序的重建》的主要内容就为你解读完了,我们再来总结一下这期音频的要点。

第一,亨廷顿的这本书直接来源于冷战结束,世界秩序的新格局出现,最初是他为了回应福山提出的“历史的终结”而写的。

第二,在亨廷顿看来,“文明”大体指的是一个具有共同语言、文化、历史、宗教、身份认同和知识价值体系的人类群体,他在世界范围内区分出了八个主要的文明板块。

第三,亨廷顿认为,不同文明之间的摩擦就像地震带一样,会产生不可避免的冲突,而新的世界秩序就是不同文明对峙的秩序。

第四,这本书出版五年后爆发了911事件,随后美国对阿富汗发动了长年的战争,似乎证明了亨廷顿的预言。

最后,我们需要注意,有很多学者从不同的角度对亨廷顿的理论提出了质疑和批评,我们在面对这本影响和争议都很大的著作时,需要保持清醒的头脑和批判的精神。

撰稿:刘玮脑图:摩西脑图工作室转述:徐惟杰

划重点

-

亨廷顿的这本书直接来源于冷战结束,世界秩序的新格局出现,最初是他为了回应福山提出的“历史的终结”而写的。

-

在亨廷顿看来,“文明”大体指的是一个具有共同语言、文化、历史、宗教、身份认同和知识价值体系的人类群体,他在世界范围内区分出了八个主要的文明板块。

-

亨廷顿认为,不同文明之间的摩擦就像地震带一样,会产生不可避免的冲突,而新的世界秩序就是不同文明对峙的秩序。