《文明之光》Pro版 张凯解读

《文明之光》Pro版 | 张凯解读

关于作者

本书的作者是吴军,硅谷投资人,丰元资本创始合伙人,计算机科学家,著名的自然语言处理和搜索专家。他的著作《浪潮之巅》第一版荣获“蓝狮子2011年十大最佳商业图书”奖。而这本书《文明之光》也荣获2014年“中国好书”的称号。同时作者还是《得到》专栏“硅谷来信”作者。

关于本书

这本书《文明之光》是作者走遍世界各地,探访现存的文明遗迹,查阅了世界各大博物馆相关的文物资料和文献之后写下的对于人类文明发展的见解。 在这本书中,作者利用了他科学家的独特视角,带领大家清晰地了解到人类文明发展的因果和脉络。

核心内容

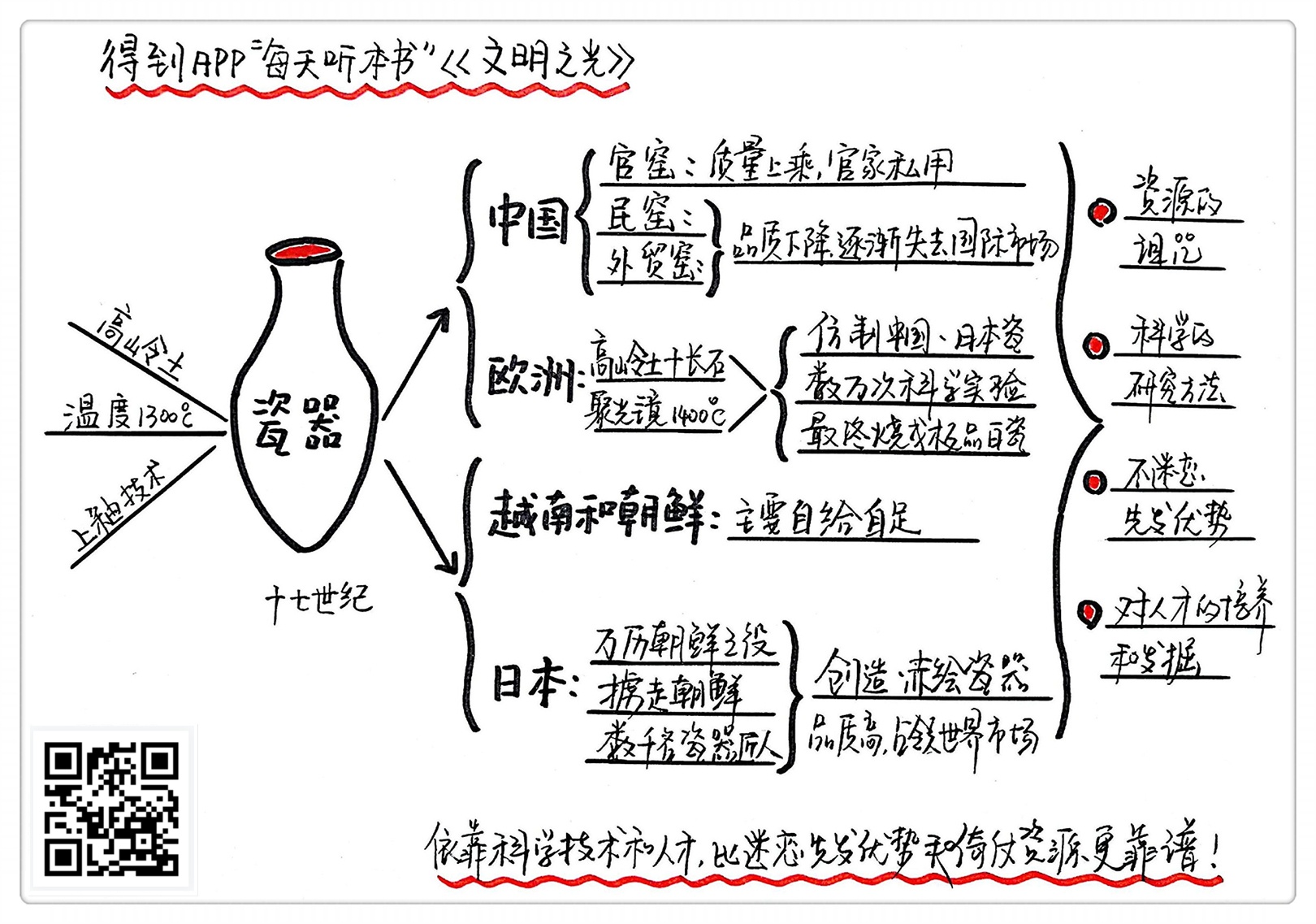

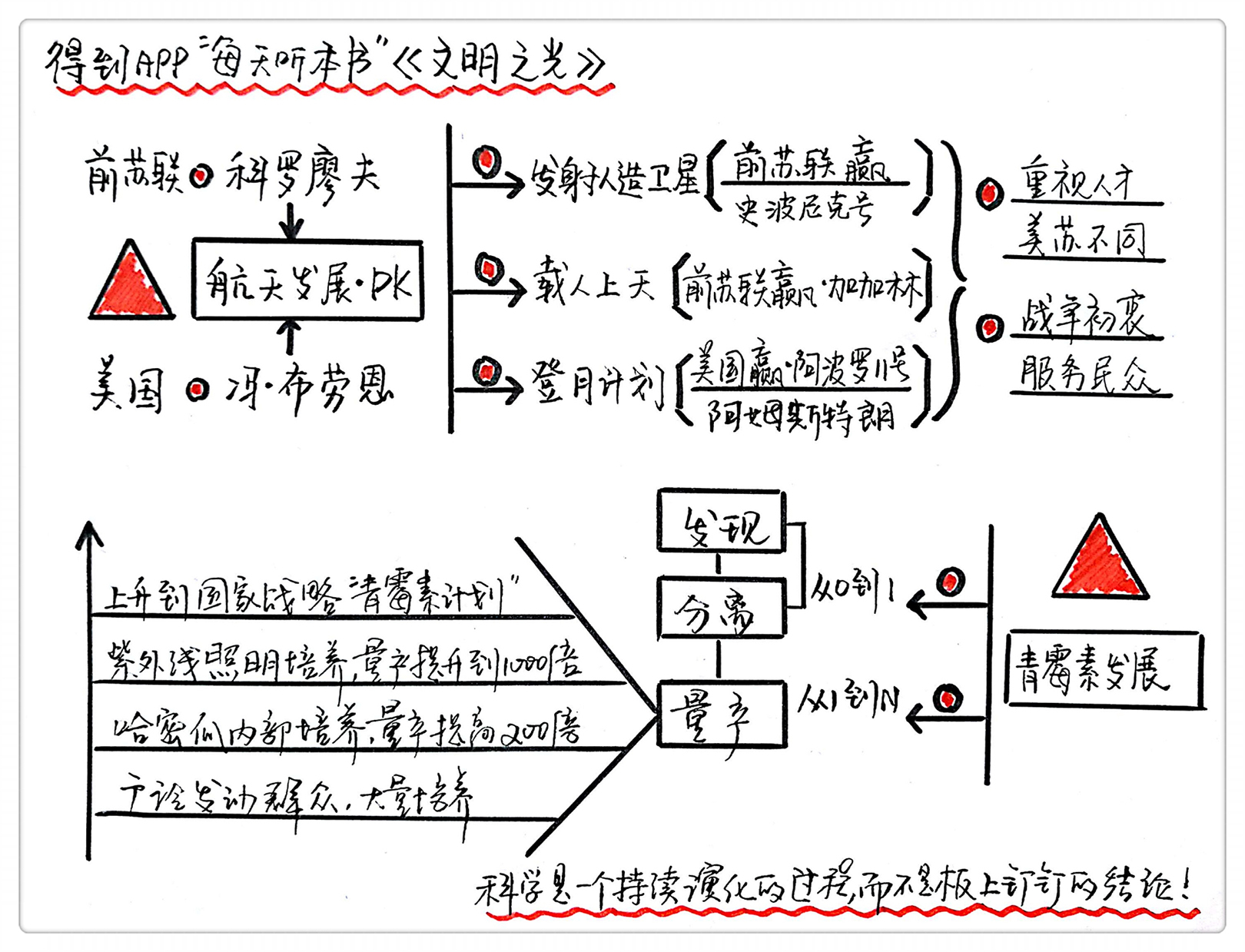

第一,陶瓷在人类文明史中的角色;第二,陶瓷制造的发展给我们的启示;第三,苏美航天竞赛的历程;第四,青霉素的发展的故事。

你好,欢迎每天听本书。今天跟大家说的这本书叫做《文明之光》,作者就是得到专栏开订阅号的吴军老师。我们之前已经讲过吴军的其他几本书,像《智能时代》《浪潮之颠》,都是偏科技类的书。而这本《文明之光》就是偏历史类的。

那这本书和通常历史类的书有什么不一样的地方呢?通常讲历史的书,它的切入点都是人,比如哪个时代出现了某个牛人,一般是一些王侯将相之类的,发动个战争啊,或者是做点什么攻城略地的事情,然后通过后人戏剧性的讲述,故事是越来越曲折,内容是越来越精彩。

为什么大家喜欢从这个角度切入呢?一方面,这样的故事吸引人,它有主角,有冲突,有转折,有剧情,说的人好讲,听的人也喜欢听。还有一个原因,用吴军的话讲就是,这说明我们人类还年轻,依然向往并且崇拜权力。

这本书就不太一样了,它的切入点不是人,而是人类在发展的过程中创造出来的文明成果。而这些成果,在我们原有的教科书上总是会被一笔带过。比如讲到陶瓷,教科书上就这么几句话,商代出现原始青瓷,唐代出现南青北白两大系统,唐三彩享誉世界,元代有了青花瓷,明代有了五彩瓷,清代有了粉彩瓷。总的来说,陶瓷是中国人的骄傲。就完了,都是这样干巴巴的标签,你只要背下来,能在考试的时候把选择填空题填上就行了,其他的都不用管。但是陶瓷的发展真的用几个标签就能概括了吗?根本不能。其实就陶瓷这一个东西,它的历史故事都是极其丰富的。它要是展开,简直就是一部中华文明史。

瓷器不仅仅是一种盛东西的工具,一种商品,它还是外国人认识中国的名片,是刺激西方化学和材料学发展的催化剂,它还是第一个采用蒸汽机大规模生产的物品,是宣告人类工业文明开始的标志。如果从促进文明发展的角度说,很难有第二种商品能和陶瓷相比。你看,从文明的角度讲,历史的主角就从人换成了物,这就是这本书的特点,它是从另外的角度给我们讲述了一部人类文明史。

下面,我就分上下两部分,从三点来说一说这本书:第一点,我们讲讲陶瓷的发展历程;第二点,我们讲苏美航天竞赛的经过;第三点,我们说说青霉素的故事。从这三个角度就能够看出一项创新产品被创造出来的规律是什么了。

先来看看陶瓷在历史的发展中扮演了什么样的角色。说到陶瓷,它的英文名就是 China ,我们中国的英文名称也叫 China ,说明什么呢?说明以前外国人就是把中国的陶瓷和中国人等同起来的,陶瓷就是我们中国人递出去的名片,外国人大多都是通过瓷器上画面的风景和人物来了解中国是一个什么样的国家。一直到现在,很多国外的中产阶级家庭的家里,都会摆一个瓷器柜,里面会展示各种各样的瓷质餐具。请注意,不是像我们中国的橱柜里面的碗碟都是摞起来的,他们展示出来的,就像画展一样,他们专门把这些餐具当作工艺品。

如果你去欧美的家具店,说要买 China ,那么店主就知道,你一定是要买一个瓷器柜。在过去,家里面没有瓷器柜的家庭,会被认为没有品位。中产阶级尚且如此,那上流社会对中国的瓷器就更加痴迷了。比如17世纪的时候,普鲁士国王腓特烈一世就在自己的宫殿里专门修了一个豪华的瓷器室,干嘛用?用来展现自己国家的国力。他的邻居萨克森公国的国王奥古斯都二世为了攀比,也在自己的宫殿里造了一间瓷器室,比普鲁士国王的还要大,里面收集了2万多件中国瓷器。听说,他曾经用600个禁卫骑兵来和普鲁士国王换了150个大型螺纹瓷缸。

那个时候,一个国王的禁卫骑兵和现在的飞行员一样,都是极其稀缺的,但是在奥古斯都二世看来,几个禁卫骑兵,都没有我们中国的一个缸值钱。

奥古斯都二世的故事我们后面会说到。那这些攀比说明什么呢?说明,那个时候中国的瓷器在外国人眼中就是高科技产品,就像现在的原子弹一样。现在是谁拥有更多的原子弹,谁的综合国力就强。那个时候,是谁拥有更多的中国瓷器,谁的综合国力就更强。你看,中国的瓷器一度是以高科技产品和奢侈品这两个身份在国际舞台上表演。

但是,现在中国的瓷器在国际的地位可是一落千丈,欧洲人基本上占据了高端瓷器市场90%的份额,其他份额则是由美国和日本瓜分。中国的工厂费了好大的劲,做出来的品质才达到了像英国强生兄弟这样著名厂家低端瓷器的要求。中国基本上已经退出了世界瓷器市场,成了制造廉价陶瓷和复制品的场地。中国制造这块招牌,在中国国际上也变了味。

那中间发生了什么事情,让中国的陶瓷发生了这么大的变化,一手好牌怎么就被打烂了,我们能从陶瓷的发展中看出点什么规律呢?这就叫从陶瓷的起源说起。我们平时都是把陶瓷连起来念的,其实陶器和瓷器是完全不同的两种东西,陶器就是黏土经过火烧之后的产品,我们平时最常见的陶器就是花盆,现在我们用来栽花。但是,以前很长一段时间,大家都是用那个来喝水盛饭的。

具体来说,陶器是在比较低的温度下烧制出来的,大约需要1100摄氏度,如果把陶器打碎,它的断面呈现的是颗粒状,你用一根铁钉刮一刮它会掉渣。如果放在高倍显微镜下看,它的断面就是由一个一个的小钢球组成的,是不平整的。像我们的兵马俑,它就是用陶器材质的。但是,瓷器不一样,它是在1300摄氏度的温度下烧制出来的,到达这个温度以后,黏土的分子就会变成半固态、半液态的形态,冷却以后会变得很坚固。如果你把瓷器打碎会发现,它的断面是平整的,拿在显微镜下看,它也不是由颗粒组成的,而是平整的像一块钢板。它不渗水,不透气,如果外面再加上一层釉,还能画上各种各样的图案,就变成了又实用又美观的商品。

很多印度人就特别迷中国的瓷器,觉得这就是天底下最神圣的东西。所以,他们祭祀的时候,才会用到瓷器,平时都舍不得用。还有一些人觉得,瓷器太神奇了,可以入药,所以很多在印度留下来的青瓷器都有缺口,原因就是当地人把瓷器碾成粉给吃了,据说可以治疗痢疾。现在印度尼西亚的一些药店,你依然能够找到主要成分是高岭土的药。

你可能觉得奇怪,陶器其实全世界各地方都有,那为什么当时其他地方都没有把它变成瓷器,偏偏就中国成了瓷器的发源地呢?难道说我们中国人聪明。其实也不全是,最主要的原因就是,我们的先天条件太好了,简直就可以用得天独厚来形容。人类的文明进程通常就是得益于先天的地域条件和环境,比如说古埃及为什么农业发展得就好呢?就是尼罗河三角洲温暖的气候和肥沃的土地带给他们的。荷兰为什么商业发展得就好呢?因为它们天然就是一个港口城市,海运发达。

我们中国也是一样的,烧制瓷器最需要的三个条件,高岭土、高温和上釉技术,我们早早的就有了。比如说高岭土,高岭土虽然说带个土字,但其实它并不是土字,是一种矿石。这个在其他地方不多,但是在我们的景德镇到处都是,在外国人看来,简直遍地是黄金。再比如说高温,在西汉时期,我们就能够用熔炉制造铁器了。只要你有东西,拿出来分分钟就给你烤化了。我们还早早地掌握了上釉技术,知道拿草木灰往陶器上一抹再烤一下,出来的东西既美观又防水。再加上,我们森林茂盛、燃料充足,想烧多久烧多久。那这些得天独厚的条件,你不羡慕都不行。当然,还有一个重要的原因,还是得依靠聪明才智,我们早早地就建造出了大型的瓷窑。

生过火的人都知道,如果想让火生得旺盛,一个办法就是吹气,向它输送氧气。还有一个办法就是修高高的烟囱,也能把空气吸到烟囱里,同样起到输送氧气的作用。我们的祖先,很早就利用南方多丘陵的地势,把瓷窑靠着山建造。一些瓷窑有上百米长,高处比低处能高出10米左右,就像天然有一个高高的烟囱。这样的大型瓷窑相比于国外的小炉窑,差距就像一个现代型的钢化厂和农村土高炉的差距。小炉窑还在几十个几十个地烧,我们一次就能烧两万多件,根本就不是一个等级。所以说,依靠这些先天性的优势条件,加上后天的刻苦钻研,我们中国成为瓷器的发源地也就不足为奇了。

这个先发优势一直保持了一千多年,特别是元代时候的青花瓷,那时候一个普通的青花瓷碗在国外能够卖到30两银子,相当于现在的3万多块钱。除了贵族富商,一般老百姓根本用不起这些瓷器。所以说,他们开始仿制青花瓷。比如伊朗的商人,就从中国元朝带去了300多个工匠,试图仿制景德镇的瓷器,但是不行,太难了。既没有高岭土,温度也达不到,他们造出来的,依然是陶器,而不是瓷器,那更别说在上面绘制精美的图案了。所以很长一段时间,青花瓷对国外人来说,别说超越了,是个连模仿都模仿不了的存在。

但是,时来运转,到了十七世纪的时候,我们的瓷器在国际市场上开始走下坡路了,原因当然是各种各样的,有战争、内乱、朝廷不重视商业活动等等。反正就是一系列的原因,让我们的瓷器在数量和品质上都跟不上趟儿了,于是,幸运的天平开始向日本倾斜。你可能觉得奇怪,日本这个国家那时候还是一穷二白的,怎么就掌握了制造瓷器这么高级的技术了?其实有一个主要的原因就是,他们注重对人才的挖掘。

瓷器早在唐朝的时候就传到了日本,但是日本人造不出来,没有那样的人才。到了十七世纪的时候,世界上能够造出瓷器的只有三个国家,分别是中国、朝鲜和越南。而朝鲜和越南的瓷器,只是自给自足,完全没有出口的能力。一直到日本发动了一场战争,情况才有了转机,那场战争也是一场侵略战,历史上称为万历朝鲜之役,简单说就是日本人攻打朝鲜。朝鲜人一看自己不行了,就来找中国求助,万历皇帝就派了一些兵力,帮助朝鲜一起击退了日本人。但是,这次日本人很聪明,打败归打败,临走的时候,顺手绑架了一千多名朝鲜的瓷器制造工匠,把他们全都虏回了日本。就这么一个举动,直接把朝鲜的瓷器制造业给摧毁了。

有了人才,什么事儿都好办了,这些人来到日本一看,你们这里也有高岭土啊,这可把日本人给乐坏了,原来我们也可以靠吃土为生了。于是撸起袖子就开始干,用了三十年的时间,就让日本的瓷器满足了欧洲商人的要求。你可能觉得三十年也挺长的呀,你可不要忘了,日本人可是等这个机会等等了几个世纪了,他们创造出了一种全新的瓷器,叫做赤绘瓷器。

和青花瓷不一样,青花瓷主要用的是一种颜料,但是赤绘瓷器要用60多种颜料,做工极其复杂。一种完美的赤色颜料,需要十年的时间才能够加工出来,当然,做出的东西也是非常漂亮。这个发明直接改变了欧洲人对瓷器的品位,日本也渐渐成为了亚洲瓷器的象征。与此同时,我们国家的瓷器,只有官窑还保持着很高的水平,官窑就是专门给朝廷上供用的瓷器。像其他的民窑,或者外贸窑的品质,不但没有进步,而且一落千丈。西方人评价中国清代的瓷器,说质量有粗有细,盒类的瓷器基本上都是变形的,不平整。同样是碗盘,也有厚薄之分,颜色上白中闪青,浓艳闪紫,蓝中泛灰,很是不纯正。那至于绘画,那直接用潦草两个字就概括了。总之,就是做出来的东西严重上不了台面。

而同时期,日本人的赤绘瓷器的价格则是一路飙升,成了欧美人的奢侈品。很多商人为了降低成品,就向中国定制赤绘瓷器的仿制品。虽然那个时候,中国还暂时没有沦为瓷器制造的二流国家,但是垄断的地位已经一去不复返了。这就是日本打破了中国的垄断地位。

那欧洲的瓷器是怎么崛起的呢?这其实和欧洲的科学发展有关系。那个时候,欧洲还比较流行炼金术,你像牛顿,就是花了半辈子的时间研究这个东西,但是从来没有成功过。虽然炼金事儿不靠谱,但是他们炼金的方法,和我们炼丹不一样,他们会把自己的工作量化出来,留下很多实验记录,这其实就是科学的研究方法。有一天,奥古斯都二世,就是我们前面说的那个,用600个禁卫骑兵换了150个大瓷缸的那个主儿,他抓了两个炼金师,命令他们给自己炼出黄金。这两个炼金师就很愁啊,就是说,大哥你也别为难我们,别人都是这么教我们的,但是我们真的从来就没有炼出过黄金啊,我们就是想安安静静地做一个科学家,你还是想想其他的方法吧。

奥古斯都二世想了想,也是,对于科学家,我们还是要尊敬他,那不炼黄金也行,反正黄金也值不了几个钱,那你们就炼陶瓷好了,就那个最贵的青花瓷和赤绘瓷,你们就给我照着炼,炼不出来就别出城堡。于是,这两位炼金师就被他软禁在了德国著名的阿尔布莱希特城堡,一关就是4年。在这4年的时间里面,他们一共做了3万多次试验,不仅是把实验的全过程记录了下来,而且把每一次实验之间的细小差异也都记录了下来。最后,终于让他们发现了陶土中各种元素之间的最佳配比。

各种瓷器的秘方算是解决了。剩下的就是温度和原料问题。原料问题也好解决,他们在德国的迈森地区,发现了高岭土,但是这个土的质量实在是不过关,做出来的东西太散,成不了形。不过没关系,他们是科学家嘛,总有办法。于是,往土里加了长石,这个长石也是一种矿物。那这么一来,原料的黏性就搞定了。那还有温度怎么办呢?也有办法,他们用一种大型的聚光镜制造出了1400摄氏度的高温,比在普通的瓷窑里烧的温度还要高。最后,终于烧制出了第一批白瓷。这一批白瓷,现在还完整地保存在德国的博物馆里,非常精美。

从那以后,欧洲人就在完全不依靠亚洲人的前提下,自己创造出了制造瓷器了方法。这里说的是欧洲人自己研制出了陶瓷的生产秘方。那它的大规模生产,彻底靠数量占据整个市场,就要靠另外一件科技发明了,那就是蒸汽机。蒸汽机一用,不仅解放了人力,给大规模生产创造了条件。更重要的是,质量也保证了。从那以后,人们吃饭才开始分餐,就是一人一个盘,因为高质量的瓷器已经开始变得让老百姓也能用得起了。你看,又是一个高端物品被大规模生产以后,进入大众市场的成功案例。瓷器在世界范围内开始变得供大于求,慢慢的质量不行的瓷器也就根本没有市场了。中国人天生拿到的一手好牌,硬是被打成了烂牌。

那我们从中能够琢磨出点什么东西呢?第一个就是,资源的诅咒,有时候资源多了,反而不是好事。比如说日本,他们的原材料相对贫乏,因此,必须把拿到手的任何东西进行深耕细作的加工,否则就会被认为浪费材料。日本人是师傅带徒弟的模式,师傅深怕徒弟超不过自己,这才是他的耻辱,所以说他们总是倾囊相授。而中国的师傅传徒弟,总是和夜猫教老虎似的,总要留这么一手,留到今天,很多技术都失传了。这种精益求精的工匠精神,让他们的产品,即使是在陶瓷普及的今天,也能够保持很高的价值。所以,不管哪个朝代,不要过度关心资源的多少。对资源的合理配置,才是提升竞争力的关键,对自己的产品负责,把自己的产品打磨成高端货,才是战胜时间和市场的硬方法。

第二点,就是科学的研究方法才是王道。日本人在瓷器上超过亚洲人靠的还是科学的研究方法,他们通过定量分析和比较实验,来一点点地弄清楚瓷器的成分,烧制度原理。在研制的过程中,保留了全部的原始数据和实验数据,这样,每取得一点点进步,后人都可以直接受益,而不是说后人总是重复前人的失败。这样的做事方法看起来很笨,不灵巧,但是它依靠积累的力量,最后达成的结果是有目共睹的。所以不偷巧,也是取得最后胜利的关键。

第三点,是不要迷恋先发优势。所有科技产品的发展,其实是一个长跑。先发优势虽然说可以给自己带来很多好处,但是技术这个东西复制的速度是很快的,有的时候,有先发优势还不一定就能够奠定后面的成功。所以说,只有持续的改进和迭代,才能够带来持续的优势。

第四点就是,对人才的挖掘。任何的高科技产业,归根到底比拼的都是人,有人的地方就有商业,有人的地方就有创新,没有人才,一切都是空谈。就像日本把朝鲜的陶瓷工匠一带走,朝鲜的陶瓷业立马就崩了。所以,对人才的聚拢和保护是每一家公司最重要的事情。

上半部分的内容就说到这里。下半部分,我们说,苏美航天发展的历程和青霉素的故事。从这两个故事中,我们还能够琢磨出更多有趣的东西。

你好,欢迎回来。让我接着为你说吴军的这本书,《文明之光》。在上半部分的音频中,我们重点说了陶瓷的发展历程。这一部分当中,我们来看另外两个故事,一个是苏美航天发展的历程,二是青霉素的发展。

苏美航天发展的历史是什么样的呢?说到苏美的太空竞赛,那是我们文明进程中不得不说的一段故事。很多人都觉得,那是两个超级大国,在比拼军事实力,和我们老百姓没什么关系,我们就是看戏的。

其实,苏美太空竞赛产生的科技成果,给我们老百姓带来的福祉也是巨大的。你比如说,今天我们婴儿用的尿不湿,其实最早是给太空宇航员准备的。再比如说,我们用的反辐射保暖衣和保温包,原来也是太空服的一部分。今天数码相机成像的传感器,最初也是为了把登月图像传回地球发明的。再比如说现在特别流行的有记忆功能的床垫和枕头,其实那都是太空服的一部分。

那一次竞赛,还让美国从此开始重视科技教育。根据希拉克08年在谷歌演讲时候的回忆,她说:小时候,学校天天都要宣传,要大力学习科技,相反,现在倒不怎么重视了,说明那个时候的教育水平比现在还要高。当然,也有人说,那一次太空竞赛带来很多负面影响,比如浪费钱、浪费人力、浪费物力。其实说到底,就是为了一个面子。要是把那些资源用到其他地方,那不知道能够产生多少实实在在的好处。

说这话的人,其实没怎么算过来账。像美国的阿波罗登月计划持续了11年,耗资是250亿美元左右。如果折算成金融危机前的购买力,相当于1360亿美元。这笔钱看上去巨大,其实还不如2008年金融危机的时候,美国政府救助银行的一个小零头,也比美国打越南的时候耗资要少得多。苏联当时也是,它其实是把钱更多地用在了制造大量的导弹上,结果使得轻工业和农业发展不了,最后陷入到了阿富汗的战争泥潭中,最后导致经济崩溃,而制造火箭用到的钱,其实并不多。所以,你看,这场竞赛,它带来的积极意义,其实远远大于负面的影响。

当我们回望历史的时候,大多人可能会想到,阿姆斯特朗、加加林这些人的名字,因为他们是操作火箭的人,那光环自然而然地就落到他们头上了。但是,其实真正的明白人都知道,他们背后的设计者才是真正的英雄。其实苏美航天竞赛的背后是两位天才的竞赛,一位叫科罗廖夫,还有一位叫冯·布劳恩。这两位天才有两个共同点:一个,他们都是世界顶级的火箭设计专家;还有一点,他们都是囚犯。

现在说科罗廖夫,这位先生的一生都是以一个囚徒的身份献给了航天事业,他本来家境贫寒,但是全靠自己的努力和天赋上了莫斯科的一所高级技术学院,就相当于我们国家的清华大学吧。25岁的时候,就成了苏联火箭研究小组的负责人。但是运气真是不好,在斯大林组织的一次大清洗当中,被莫名其妙地套了一个罪名,被发配到了西伯利亚做苦力。但是,人才就是人才,到哪都会发光。过了一段时间,就被提前释放了,被转到了一个特种监狱工厂,以囚徒的身份进行军用火箭的设计工作。在那个监狱里面,这些人被严密地监视,没有任何自由,每天工作12个小时以上。就在这么一个环境下,他做出了一系列的伟大成果,他设计的第一艘载人飞船、第一个月球探测器、第一次太空行走等等。

我们很难想象,一个人在遭遇这么一个不公平的待遇下,还能够安心地工作,那只能说是一个奇迹。那和他一比,我们平时在工作中受到点委屈算什么呢?你说,是吧?

我们再来说说另外一个天才,冯·布劳恩。相比于科罗廖夫,他的运气要好一点点。他出身于德国的一个贵族家庭,从小家里条件就很好。后来真是天赋异禀,也是二十多岁,研制出了世界上第一枚V2导弹,那这个我们在电视里,或者游戏里会经常见到。就是一辆车,后面背了一个比车身还要长的导弹,指哪打哪,最远能打300公里,是希特勒最引以为傲的武器之一。这其实就是以后火箭的雏形。后来德国战败以后,冯·布劳恩顺利地成为了战俘,就像现在很多互联网公司倒闭,门口立马会聚集一大堆公司等着捞人一样。美国这么聪明的国家,哪儿能放过一个这么捞人的机会呢?

冯·布劳恩早早地就被列为了战后需要被营救的科学家。当时他被美国的士兵从监狱里提出来的时候,大家都不相信,一个不到30岁的小伙子,竟然就是V2导弹的设计师。据说,当时还有个士兵感叹说,我们如果不是抓到了第三世界最伟大的科学家,那就是抓到了有史以来最大的骗子。美国是一个移民国家嘛,对待各种各样的人才都是比较宽容的,用人不疑,疑人不用。很早就把研究火箭的所有信息都交到了冯·布劳恩的手里,开始全面支持他造火箭。所以,最后说到底,两个超级大国航天技术的比拼,其实就是两位囚徒科学家的比拼。

总的来说,这场比拼,一共经历了三个阶段:第一个阶段是发射人造卫星,那这次比拼,科罗廖夫获胜。在1957年的10月4号,苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星,斯普尼号一号,并且顺利地送入了预定轨道。这次成功可把美国人给吓坏了,为什么呢?因为原来美国人总觉得,自己有先天的地理优势,东临大西洋,西靠太平洋,你再牛也不可能让导弹飞过大洋吧。所以,他们觉得不管外面怎么打,美国本土总是安全的嘛,不会像亚洲人,或者欧洲人那样,动不动就担心有一个导弹飞下来。

但是现在不一样了,人家都已经把卫星送上天了,那朝美国本土发个导弹,还不就像卖肉的跑去切豆腐,根本不在话下嘛。那现在我们觉得,发个卫星好像很简单,但是不要忘了,那个时候的技术可是什么都没有。首先最难的一个事情就是要克服第一宇宙速度,这个我们在中学里面学过,就是每秒7.9公里,这其实是一个很快的速度,是音速的20倍。当年冯·布劳恩设计的V2火箭的最快速度是音速的4倍,现在等于是要把这个速度加快5倍。我们知道,动能和速度的平方成正比,也就是说,这个火箭需要25倍的动能,而动能又是要靠热能转化出来的。当然不能靠简单的往火箭里面塞燃料就完事了,因为这样重量上去了,速度还是起不来。

那怎么办呢?科罗廖夫设计出了多级火箭,这样,在一级火箭工作结束以后,能够扔掉多余的重量重新获得一个加速度,通过这个方式,来达到第一宇宙速度,就靠这个设计,前苏联成功地发射了一颗卫星。而美国这边呢?冯·布劳恩也是抓紧造火箭,发射卫星,但是一次接一次的失败。最惨的是苏联卫星上天的两个月以后,美国翘首以盼的第一颗卫星终于要升空了,结果升起来,刚离开地面几英里,就开始在天上打转。最后,落回到发射台上发生爆炸。幸亏当时的工作人员躲在了保护室里,才逃过一劫。但是,冯·布劳恩哪能就气馁呢?后来又经过了一次又一次尝试,最终成功地把一颗重量只有九公斤的卫星送上了天。这虽然也是美国历史上一次大事件,但是在和苏联的比拼中算是彻底输了,那这是第一回合。

第二回合,是载人上天。科罗廖夫又一次胜利。时间回到1961年的4月12号,这一天苏联的宇航员尤里·加加林登上了东方一号宇宙飞船,开始朝着预定轨道起飞。前面还是一切正常,但是很快飞船飞到了地球的背面。在这一面,前苏联还没有通讯的地面站,加加林很快就和地面失去了联系。那大家能做的事情就只有祈祷了。还好,过了一会儿,飞船又飞回来了。但是,在飞船重返大气层的时候遇到了麻烦,按照设计,当飞船降落到一定高度的时候,降落装备应该是和飞船分离的。但是倒霉的是,东方一号的降落装备被一些电线给缠在一起了,两个部分开始一起绑着降落。幸好,最后在进入大气层的时候,气流把电线给扯断了,加加林在距离地面2500米的时候,弹出了驾驶舱,最后安全着陆。

根据当时目击的一位农夫和他的女儿说,一个直径两三米的大铁球从天而降,砸到地面上又被弹起来,最后落下来把地面砸出了一个深坑,接着一个人穿着奇怪的衣服从天而降,他们都以为是外星人来了。加加林的这次太空旅行持续了108分钟,大约绕了地球一周。他成功的主要原因就是,当时苏联的火箭技术远远领先美国,还有一个原因就是运气好。而与此同时,美国这边虽然后来也成功地实现了载人航天。但是,世界是残酷的,人们总是能记住第一名,而彻底忘掉第二名。科罗廖夫在这次竞争中,又一次获胜了。

第三次是登月计划,这时候苏联这边就出现矛盾了,他们开始争论是大力发展洲际导弹,还是大力发展载人火箭。经过长时间的争论,他们还是决定,先造出大量的导弹,毕竟,发展航空事业的初衷其实就是为了震慑敌人嘛,那还不如直接造一堆导弹放家里岂不是更直接,更有安全感。但是,美国这个时候,态度就不一样了,当时的美国总统肯尼迪就决定,要全力进行登月计划,这个计划甚至排在了征服沙漠和治疗疾病的前面。而且肯尼迪的眼光和心胸要比苏联人大得多,他呼吁,苏联人和美国人联合起来,一起发展航天计划,给整个人类做出贡献。

你看,格局不一样,动作就不一样。苏联这边还像防贼一样防着美国,美国这边就体现出了大国的气度,至少表现得很大气,不和你在这个层面计较。于是,美国开始花重金,多线程的一起工作,来实现登月计划。当时他们的工作流程是这样的,他们采用流水线式的研究方法,比如说一号火箭发射的时候,二号火箭在测试,三号火箭就在组装,四号火箭就在制造,五号火箭就在研制。如果发射的时候出现了一点点的毛病,或者可以改进的地方,好,那生产线上的火箭全都报废,重新再来。这样做虽然特别烧钱,但是好处是,买到了时间,有源源不断的火箭可以试飞和升空。迭代速度就比一个造完再造另外一个大得多。用这个办法,美国就第一个登上了月球。

而科罗廖夫这边,虽然也有一部分资金,但是不像以前那样得到支持。我们都知道,创业这个事,你三心二意顺带干一下,和倾其所有,全部押上干,最后的结果肯定不一样。那不用说,在登月这个事情上,冯·布劳恩完胜。这个就是苏美航天竞赛的全过程。

从这个事情上我们可以看出,苏联和美国人对待人才的态度就完全不一样,虽然两个国家都在用囚犯做自己的主力,但是对待他们的方式却有天壤之别。一个是纯粹的当囚徒,不给自由,不给人权,关起来像个动物一样,对待他们倚仗的人也是毫不心软。另外一边,要什么给什么,也能允许失败和犯错。最后的胜利当然属于后者。我们还能看出,虽然航天计划给人类带来了巨大的福祉,但是它的初衷却是为了战争做准备的。所以,创新总是来源于一些不好言语的东西,它来源于人类底层的需求。也许是虚荣心,也许是面子,这些东西虽然说上不了台面,但是最后的结果却是好的。

这是说了苏美航天竞赛的故事。

我们从这里面琢磨出了一些创新的规律,如果你没有听过瘾,那么下面我们来说说另外一个人类最伟大的创造——青霉素。有了青霉素,我们人类才第一次在死神面前把头抬了起来。前一段时间,有本书特别火,叫从零到一。这本书在中国卖得特别火爆,但是在美国那边卖得却很一般。原因就是,这本书说的这个概念,其实就是硅谷创业者都知道的一条规律,属于常识,在他们的圈子里大家都知道,没有什么新奇的。但是这个观点在我们这里好像引起了反响挺大的。

书里说了两种创新方式,一种是从0到1,从无到有的创新。另外一种是从1到N,从少到多式的创新。书里说,我们中国缺少原创,只要中国的创业者能够实现从0到1的突破,下一代微软、苹果可能就会在我们这里诞生。那事实真的是这样吗?哪有这么简单。从0到1当然重要,但是更重要的是,从1到N的过程,这个是真正参与过重大发明过程人的共识。因为,从0到1的过程,可能靠灵感,靠技术就能够突破。但是,从1到N的过程,可是要经过几代人的共同努力,一起才能完成。

简单说,从0到1的发明很多,但是走完从1到N的发明却是少之又少的。

我们就拿青霉素来举例子。青霉素从无到有的发现过程,其实很早就有了。比如说我们国家在唐代的时候,如果一个裁缝把手给划破了,人们就知道,把长了绿毛的糨糊涂在伤口上,可以帮助伤口愈合。这其实就是绿毛上的青霉素起到的杀菌作用,只不过人们不知道其中的原理。

在西方,第一个发现青霉素的人叫做弗莱明,他是英国的一位医生。教科书上关于他的故事通常是这样的,弗莱明本来在自己的实验室研究金黄色葡萄球菌,然后他出去休了一趟假,回来以后发现,培养皿里面的葡萄球菌都被杀死了,再仔细一看,哦,原来里面长霉。于是,他断定,霉菌就是凶手。最后给这个霉菌起了一个名字,叫青霉素,于是青霉素就这样被发现了。那这个说法对不对呢?可以说,对了1/10吧。为什么这么说呢?其实发现能够杀菌的青霉素,和最后把它制成大家都能够用到的成品,药用青霉素,是完全不同的两码事。这就和发现柳树枝里面的汁液能够消炎,和最后制作成成品的阿司匹林是一样的。

这中间的转化过程是非常艰辛的。比如从开始发现霉菌具有杀菌作用,到最后把青霉素分离出来,就过去了整整十年。而这个分离的过程和弗莱明就没有什么关系了,是其他的科学家完成的。最难的还是量化生产的过程。一开始青霉素的提取效率特别低,大概每一升培养液当中提取两个单位的青霉素,这样的效率连做一个人体实验都不够,那更别说用于治疗的效果了。

这个时候,历史上的一个规律又一次出现了,就是把一个稀缺的东西进行大规模的量产,总需要一个关键人物。青霉素的量产也在等这么一个人,这个人叫弗洛里,他是英国牛津大学的一位病理学家,这个人的优点和乔布斯是一样的,整合资源的能力特别强。他为了提高青霉素的产量,开始组织当地的女孩儿大量培养青霉菌,没有足够的瓶瓶罐罐怎么办呢?他就让这些女孩儿把家里的牛奶瓶啊,脸盆啊,浴缸啊,都贡献出来,开始使劲培养青霉菌。但是即使这样,提出来的青霉素还是只够做做人体实验,离大规模地给群众普及还差很远的距离。

于是,当时就出现了这么一个场景,大家明明知道有一种药可以救人,但是就是没有办法大量生产。当时的科学家是绞尽脑汁想了很多怪招,比如说从青霉素使用者的尿液中回收回来,这个最后当然是没有搞成了。最后他们才发现了这个问题的关键点,平时提炼青霉素的菌种,只能生长在培养液的表层,这样一来,量产就取决于培养皿的表面积,这就不可能有数量级的提升。想要突破这个关卡,必须想出在培养液深层生长的新菌种才可以。结果,他们的运气真是好,没过多久,他们就在一个发霉的哈密瓜里找到了解决方案,就是我们平时吃的那个哈密瓜。

如果你仔细观察,你会发现,哈密瓜如果放坏了,它长毛的地方不仅在表皮,它的里面也会长毛。所以说,这个菌种在培养液比较深的地方也能培育。靠这个办法,青霉素的量程提高了200倍,有了这个突破,人们就可以在这个方法上再深度地挖掘。比如说用紫外线照射这些培养液,它的产量提升到了1000倍。那你可能觉得,这样问题就解决了呗。还早着呢,这1000倍的产品制造出的青霉素,才够给10个人做实验的,要想大规模的生产,还得找其他的突破口。最后,还是把青霉素的生产上升到了美国的一个战略高度才得以解决。生产青霉素成了仅次于曼哈顿计划的第二重要科研项目。

从1943年开始,美国战时生产委员会直接领导青霉素的生产,从美国上百家制药厂中挑出了21家,让他们同时开工生产。当时的青霉素生产委员会的主管,就挨个地给各个制药厂写信,说:你们要告诉每一位员工,今天每生产出一支青霉素,几天后就能在战场上救治一个伤员,你们要把标语贴到工厂里,印在工资条上。就是靠这样的力量,青霉素最终才得以量产,才开始向全世界普及。你看,就是我们现在随手都能买到的普通药品,它的出现都要经过这么艰难的过程。这个从0到1、从无到有的过程固然重要,但是更重要的是,从1到N、从少到多的过程。

所以,我们中国人可能在原创的能力上稍微弱了一点,但是我们持续改进,持续迭代,把一个产品规模化的生产能力绝对是最强的,这一点我们应该有绝对的自信。发挥出这些优势,我们才能保持持续的竞争力。

我们整体回顾一下。这本书,《文明之光》带给我们从人类发明的具体成果这个角度去回望了历史,我们说了陶瓷的发展历史,说了苏美航天竞赛的过程,说了青霉素的量产过程。从这些发明,我们可以看出,历史根本不是几个标签就能概括的,只要我们去挖掘,它的细节其实是极其丰富的,所有的文明成果,从它的出现到最后被大家普遍使用,总会遵循一些普遍的规律。我们可以看出,科学是一个持续演化的过程,而不是一个一个板上钉钉的结论。

撰稿:张凯脑图:摩西转述:孙潇