《文明》 《读书》杂志社解读

《文明》|《读书》杂志社解读

关于作者

本书作者尼尔·弗格森曾经在牛津和哈佛任教,是一位明星学者,出版过十几部研究政治史和思想史的著作,还入选过《时代》周刊“影响世界的100人”。

关于本书

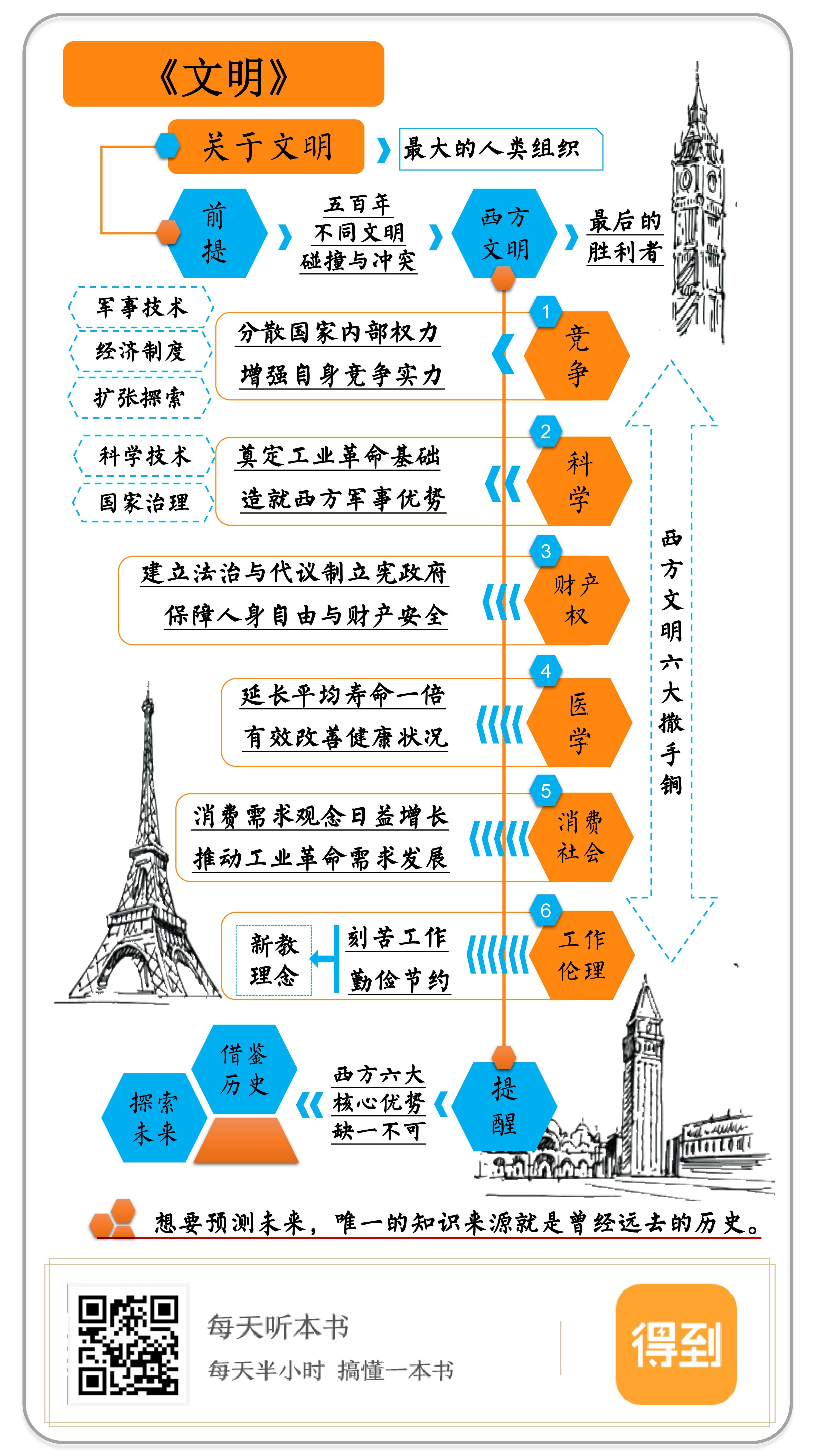

近五百年来,西方文明在与世界各地文明的每一次碰撞和冲突中,都能够成为最后的胜利者。即使今天西方不再是世界的唯一中心,它也仍在影响着地球上的其他国家。作者总结出西方文明在这近五百年的历程中独有的六大优势因素:竞争、科学、财产权、医学、消费社会,和工作伦理。他的主要目的是提醒他的同胞们,这六大优势在西方文明五百年的崛起和繁荣当中,曾经何等重要,失去其中的任何一个,衰落都将不可避免。

核心内容

西方文明的崛起有六大撒手锏,竞争和科学从外部和内部促使西方文明的各国不断增强自己的实力,对财产权的保护和现代医学,保证了公平、平等和人的生存,消费需求是工业社会发展持续的动力,而新教勤奋、勤俭的道德规范一直都被认为是西方繁荣的伦理基础。对于我们中国人而言,我们需要站在自己文化的土壤上,对这些经验进行借鉴和发挥,也运用好自己的撒手锏,才能取得成功。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的这本书叫做《文明》。这本书建立在这么一个前提上,那就是,近五百年来,西方文明在与世界各地文明的每一次碰撞和冲突中,都能够成为最后的胜利者。即使今天,西方不再是世界的唯一中心,它也仍然在影响着地球上的其他国家。

首先,我们要界定一下讨论范围,也就是什么是文明?作者总结了若干前辈学者的观点,认为:文明是最大的人类组织,比帝国的版图更大,比一个或几个朝代延续的时间更长。不仅涵盖我们在博物馆和考古遗址看到的绘画、雕塑、古代建筑,更包括创造文明、发展文明、推动文明以及保留文明的经济、社会和政治体制。一万年来,已经消失了的文明有:美索不达米亚、古埃及、克里特、古希腊罗马等;而历经劫难,还继续存在着的文明有:西方文明、印度文明、中国文明、日本文明,和伊斯兰文明。

我们下面就来说西方文明。在公元1500年,小国林立的西欧只占据全世界土地面积的10%,总人口只占全世界的16%;但是,到了1913年,来自西欧大陆的十一个国家,已经把帝国的版图扩展到了地球上的每一个角落,控制了全世界六成以上的陆地面积和总人口,经济总产值一度达到全球经济总数的74%,这到底是靠什么做到的?

本书作者尼尔·弗格森曾经在牛津和哈佛任教,是一位明星学者,出版过十几部研究政治史和思想史的著作,还入选过《时代》周刊“影响世界的100人”。在这本书里,他总结出西方文明在这近五百年的历程中,独有的六大优势因素,中文版翻译为“撒手锏”。分别是:竞争、科学、财产权、医学、消费社会和工作伦理。那么我们下面依次来仔细看一看他说的这六大因素。

我们先从第一支撒手锏说起,竞争,让国家之间和国家内部的权力分散了,所以能给发展创造环境。

1406年,中国的明朝正从改朝换代的战乱中逐渐恢复,迅速实现了经济和人口的增长,雄伟的紫禁城开始建造,并于1420年建成。与此同时,欧洲还在经受着黑死病和战乱的痛苦,整个英国的人口数量不到明初的首都应天府,也就是今天的南京,人口的十分之一。

1330到1479年,英国贵族3/4的死亡是暴力所致,包括战争和谋杀。当时的英格兰还是欧洲较为富裕和安全的国家。法国和意大利等地的日常生活更加艰难和危险。14世纪的欧洲大约有1000个彼此竞争的公国、王国、城邦。他们互相争战、吞并了200年后,仍然有近500个独立的政体存在。英格兰人几乎永远在与法国人作战,偶尔停下来,就会与威尔士、苏格兰和爱尔兰人打仗。即使这些仗都暂时不打了,贵族们也会为争夺王位而在英格兰打内战。整个欧洲几乎都是如此。1550到1650年,有2/3的时间里,10个较大的欧洲公国都处于战争状态。从1500年到1799年的所有年份中,西班牙有81%的时间在与外国敌人作战,英国是53%,法国52%。

持续的战事带来了三个意料之外的收获:首先是军事技术的革新,武器火力要加大,城堡要加固,船只体积要越来越大,越来越坚固;其次,相互竞争的公国为维持战争开支,要设法增加收入,不但建立了更加合理有效的税收制度,还开创了政府发行公债的制度,埋下了现代证券市场的种子。最重要的是,世代延续的分裂和冲突,使得任何一个欧洲君主,都无法强大到可以独自拥有海外探索的权力,所有的欧洲君主都在鼓励海外的贸易和殖民活动,激烈的竞争促成了探索时代的到来。

反观这时的明朝,在内,有着其乐融融的田园牧歌式生活,纺车、水车、火药、罗盘等科技和发明都保持着领先世界的水平。对外,有着不少的附庸国。郑和下西洋更是航海史上的壮举。一方面,欧洲的哥伦布在穿越大西洋时,乘坐的圣玛利亚号,还不到郑和宝船的五分之一大,另一方面,两人远航的动机和野心,更是有着天壤之别。

郑和下西洋,为的是展示中国皇帝的财富和权力,他出访各国,带去了昂贵的礼品,带回的是各地的特产和他们的臣服姿态。这一次彰显实力的远航圆满结束,也成为了东方帝国海外探索的绝响。然而,对于欧洲人而言,无论是绕过非洲,还是跨越大西洋的远航,都不是为君主寻求象征性的贡品,而是为了找到真正的土地和财富。他们的船队也没有郑和那种独步天下的悠然,毕竟,邻国的竞争对手也正在不断开拓着新的航线和登陆地点。

1580到1650年,明朝走向灭亡,清朝开始建立。中华帝国又重复了一次改朝换代的历史轮回。与此同时,欧洲各国却不再以自我消耗的内部战争来解决经济和政治危机,把他们在本土上的竞争推向海外,领地在扩张,人口在增长,实力在增强。他们摩拳擦掌,做好了瓜分世界的准备。两百年后,欧洲人将兵临紫禁城下。

可以说,正是竞争促使西方各国不断增强自己的实力,开始向外拓展自己的版图。下面,我们看看他们的第二支撒手锏,科学。

科学意味着生产力,不仅奠定了工业革命的基础,也造就了西方绝对的军事优势。一个关键的战役,成为西方崛起的契机,就是1683年的维也纳之战。对比战役之后西方文明和伊斯兰文明的发展,能够让我们更清楚地看到科学对于西方文明崛起的重要性。

公元七世纪以后,阿拉伯地区的伊斯兰教崛起,基督教的西方文明和中东地区的伊斯兰文明在几百年间冲突不断,此消彼长。1453年,来自中亚的奥斯曼帝国灭亡东罗马帝国,将首都君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,伊斯兰文明开始高歌猛进,一路向西,从亚欧分界的黑海沿岸,到今天的塞尔维亚、保加利亚、匈牙利等地,一步步蚕食欧洲,让维也纳成为西方文明的最后防线。

1683年,奥斯曼帝国兵临维也纳城下,这是一场艰苦卓绝的攻守之战,持续了整整两个月,最终以基督教欧洲一方的守城胜利而告终。当时,势均力敌的双方都损失惨重,并没有任何一方意识到,这次战争是基督教和伊斯兰教之间近千年冲突史上的一个转折点,是西方崛起,东方衰落的一个关键时刻。在那之后奥斯曼帝国不仅节节败退,还发生了内乱,可以说,维也纳之战,加速了奥斯曼帝国的衰落。

1683年之后的几年中,西方人对自然和政府的看法都发生了非常深刻的变化,关于自然和人类社会的新知识新学说层出不穷。1687年,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》;三年后,他的朋友约翰·洛克出版了《政府论》,分别代表了这两个领域中最显著的研究成果。1553年到1789年所产生的全部科学技术成就,所发现的各种新物质、新方法、新理论中,有80%都发生在以今天苏格兰的格拉斯哥、丹麦的哥本哈根、波兰的克拉科夫、意大利的那不勒斯、法国的马赛和英格兰的普利茅斯这些城市所围成的六边形区域之内,而另外那20%则大多出现在这一六边形之外不远于100英里的区域之内。也就是说,所有这些新的科技成就,全都出现在中欧和西欧地区。

1683年之后,奥斯曼帝国在欧洲的领土上节节败退,退回小亚细亚半岛。奥斯曼帝国的衰落,表面上看,是军事优势的逐渐丧失,但军事优势来自于把科技应用于战争、把理性赋予政府。在欧洲的大学不断拓宽学术领域的时候,伊斯兰学府却固守着宗教神学领域。古登堡发明的印刷机和日益发达的邮政服务一起,在欧洲创建了一个便于知识快速、密集传播的网络。但是,印刷术在伊斯兰世界却受到了抵制,他们认为只有手写体才是神圣的。1515年,苏丹甚至颁布法令,对使用印刷术者处以死刑。60年后,在奥斯曼苏丹首席天文学家塔基尤丁的游说下,伊斯坦布尔建成了当时欧亚大陆上最为先进的天文观测台之一,配备了精密的观测仪器,但是,由于宗教势力的破坏,仅仅五年后就被拆除了。

不仅是自然科学,治理国家也被当作一种科学技术对待。18世纪的欧洲启蒙思想家不断提出人类社会可以或应该具有的面貌。这个时期最伟大的成就,是亚当·斯密讨论公民社会的《道德情操论》,分析市场经济的《国富论》;是卢梭探讨政治体系合法性的《社会契约论》;是孔多塞侯爵探讨劳工制度的《黑人奴隶制问题的思考》。这些进步的社会思潮直接影响到了统治者的思想和行为。当奥斯曼帝国苏丹庞大的后宫内,众多王子为争夺王位政变不断之时,普鲁士的腓特烈大帝已经主动提出,君主要履行公务员的职责。他在1752年为其子孙写就一篇《政治证言》,里面说:“统治者要展开有效的工作,为整个国家谋福利。”“如果我的利益与我的臣民的利益不均等,我宁可放弃我的个人利益。如果我的利益与臣民的利益发生冲突,永远都要以国家的福利和优势为重。”

自由的思想可以提高整个国家的实力。新知识不仅可以揭开自然世界的秘密,还可以决定世俗国家的崛起与衰落。牛顿力学和微分方程催生出的弹道学,为建造现代火炮提供了理论和技术基础,普鲁士国王腓特烈大帝积极地支持和利用新技术与人才,则促成了这种现代武器的制造和推广。1750年代,形体轻便,射程远,射击目标精准的机动马炮已经成为欧洲各国军队的标准装备。1807年,当英国的约翰·达克沃斯爵士带兵进攻伊斯坦布尔时,发现土耳其人还在使用笨重的大炮朝着大致方位发射石球。

科学让西方各国在军事和政治上提升了自己的力量,在跟伊斯兰文明的对比中我们发现,这绝对是西方崛起的一个重要原因。我们再来看看第三支撒手锏财产权,也就是法治对私有财产的保护。为什么说财产权能够是西方文明强盛的原因呢?因为对财产权的保护是法治和代议制政府的基础。我们可以对比一下拉丁美洲和美国的历史,来认识这个问题。

弗格森提出,征服并殖民美洲,是人类历史上最大的社会实验项目之一。这是西方文明的两支,强行输入另一块土地的过程。也就是说,在美洲北部输入英国文化,在美洲南部输入西班牙和葡萄牙文化,然后,看哪种文化产生的效果更好。

到今天,没有人能怀疑这样一个事实,拉丁美洲仍然远远落后于以英国文化为基础的美国。原因不在资源,不在地理条件,不在帝国体制,而在于理念的不同:也就是说,人民应该如何管理自己。这个思想并不是所谓的“民主”,而是民主的根基——法治。更准确地说,是代议制立宪政府制度。代议制是公民选举代表,代替他们行使国家权力的制度,这种制度可以保护人人自由神圣不可侵犯,保护每个人私有财产的安全。下面,我们就来看看,这个实验是怎么进行的。

新世界的发现与征服,意味着领土面积的大规模增加。南北美洲的殖民者都要分配这些新的土地,他们的处理方案完全不同。

1532年,近200个西班牙人在厄瓜多尔北部登陆,他们要替西班牙国王征服印加帝国,攫取传说中的稀有金属和财富。此后,西班牙征服者像在欧洲一样,通过赐封领地的形式,获得南美的大片土地和土地上的人民。征服者成为新土地上的贵族,土著民原本服从印加国王,现在变成了西班牙人的劳动力。由于劳动力相对充裕,也为了垄断财富,西班牙人从16世纪开始,就一直在限制甚至阻止欧洲人往南美移民,这里的土地属于国王,这里的人民是国王封赐的贵族。1692年,西班牙治下的墨西哥城有十万居民,同时,北美的波士顿只有6000人。西班牙人在南美创建的圣多明哥大学比哈佛大学早了近一个世纪。不过,北美的情形即将改变。

1670年卡罗来纳号抵达北美,船上的乘客是一批契约工人,他们告别了英国的贫困生活,来到美洲寻找更好的生活。17世纪来到北美的英国人中,有65%到80%都怀揣着雇佣契约。整个殖民期间,来到北美洲的全部欧洲人中,有3/4都以契约仆人的身份前来。这些从欧洲输出的劳动力没有携带任何财产,连他们的路费也要以未来在美洲的劳动作为抵押,他们得到了肥沃的美洲土地,也间接地把更多的就业机会和生存空间留给了他们在欧洲的穷亲戚。

1670年的英国移民还带来了由约翰·洛克本人于1669年亲自起草的基本宪法。洛克认为:“只要一个人辛勤劳动、耕耘、种植、精心管理土地,并能利用其产出,这土地便是他的财产。他通过劳动,圈占了那块土地”。这些在欧洲身无分文的贫民百姓在北美拥有了土地和尊严,他们为保护人身自由和财产安全,建立了自己的代议机构,拥有了投票权。

由于土地和财产分配方式上的不同,南北美洲各自的独立运动也走向不同的命运。1776年,北美独立战争胜利,华盛顿将军建立了新的合众国,此后的发展史大家都有目共睹。1819年,南美独立之父玻利瓦尔在波哥大宣布,成立大哥伦比亚共和国,1825年,南美人民彻底把西班牙军队赶出南美的土地。但是大哥伦比亚共和国并未像美利坚合众国那样,走上统一和发达之路。摆脱西班牙殖民者之后不久,各个国家、地区纷纷退出联邦,大哥伦比亚解体,南美洲留下的是持续不断的冲突、贫穷和不公。为什么呢?

玻利瓦尔的大哥伦比亚共和国之所以失败,是因为他当时面临的三个难题都没有得到解决:第一,在南美洲,治理国家的权力一直集中在少数西班牙殖民贵族手中,大量没有土地和财产的土著、混血人种从未参加过国家的行政管理,没有任何经验和理论。玻利瓦尔面对这一局面,主张对新的国家进行独裁政治。这种落后的政治理念,人们无法接受。可是各个政体解体之后,自己的政府又都没有民主决策的经验,还是承担不起管理一个国家的责任。第二,财产本身的不平等分布。比如独立战争后的委内瑞拉,占全国人口1.1%的一万人,拥有几乎全国的土地。在这些新成立的独立国家中,从一开始就没有代议制的传统,有的只是极为不公平的土地分配制度,以及因经济不均等而造成的种族裂痕,导致在南美的土地上,革命和反革命,政变和反政变交替上演,直到今天。

财产权是法治和代议制立宪政府的基础,保证了人的自由和财产,成为西方文明的第三支撒手锏。接着,我们来讲讲第四支撒手锏:医学。

西方文明在医药上取得的进展,把人类的平均寿命延长了一倍以上。1800年,全球的平均寿命还不到30岁,两个世纪以后的2001年,已经达到66.6岁。每个文明的现代化进程中,都曾经有过一个“健康转变”的阶段,也是就,人的平均寿命开始持续增长,并最终达到一个稳定数值的时间段。这个转变始于西欧,时间大概在1770到1890年间,由于公众健康和环境卫生改善,伤寒和霍乱被消灭,接着,通过接种疫苗,白喉和破伤风得到控制,使得普通人的预期寿命大幅增长。随着西方文明的扩张,西方医药学的传播,世界各地也都相继发生了这一转变,亚洲的健康转变阶段发生在1890到1950年之间;非洲则发生在1920到1950年之间。

文明的根基是人,人的平均寿命延长,健康状况改善,才会有更丰富的力量和智慧投入到文明的建设中。但是,这支看起来最仁慈的撒手锏,却执行过一个最为残忍的任务。西方文明自从开始海外扩张,在美洲和亚洲一直所向批靡;但在长达三百年的时间里,全面殖民非洲的计划持续被热带疾病所阻挡。1880年代至1920年代之间,西方文明的医学领域发生了几次重大突破:传播霍乱的细菌被发现,疟疾的病原学得到解释,黄热病毒第一次被分离。于是,种种困扰欧洲人的热带疾病被克服,也使得非洲的热带腹地被欧洲殖民者最终攻克。

所以说,医学,也是西方文明海外扩张的推动力。

另一只看起来比较温和撒手锏,是我们几乎每天都会做的一件事:消费。

今天的社会,是一个消费的社会。消费的观念渗透到各地人民生活的方方面面,以致于我们会觉得它一直以来就存在。然而实际上,它只不过是工业革命所催生的又一项革新,曾经帮助西方世界在经济上领先于世界其他地区。

始于十八世纪六十年代的工业革命,是一场伟大的经济变革,使人们的物质生活水平取得了巨大飞跃。但是,如果不是一个动态的消费社会,有趋向于无限大的弹性需求,“工业革命”也不会在英国发端,更不会蔓延至全世界的各个角落。工业化的魅力在于,它使工人同时具有了生产者和消费者的身份。与工业革命同等重要的,是快速发展和扩大的消费社会,是对产品日益增长的需求。

我们拿服装产业这个例子来说明这场变革。当年英国工人发明的“珍妮纺纱机”,使得服装原料的生产进入了大机器制造时代,伦敦渐渐成为全世界的经济中心。百年后这个中心转移到了纽约,仍然依靠的是服装业的推动。1850年,辛格缝纫机在美国诞生,从此,服装生产的所有步骤都不再需要人手亲自操作,近一个世纪的服装生产机械化进程终于全部完成。辛格缝纫机以惊人的速度从纽约百老汇458号的总部出发,扩张到巴西、加拿大、德国、俄国,成为全世界首批真正的全球品牌之一。也就是在这个阶段,美国的人口、总产值、生产率等,全方位超越了英国。如果说科技革新推动了供给方面的发展,那么正是人类对消费永不满足的追求,推动了工业革命需求方面的发展。

最后我们讲讲第六支撒手锏工作伦理,也就是刻苦工作、勤俭节约的伦理道德,这是16世纪出现在欧洲的一种宗教分支——新教,给现代西方社会实干和投资赋予了伦理上的依据。

一个19世纪末生活在欧洲的实业家,多半是个新教徒。到1940年,天主教国家的人民平均要比新教国家的人民贫穷40%。从1950年代起,各殖民地国家纷纷独立,那些曾经的新教殖民地,在经济上也比曾经的天主教殖民地发展得更好。

马克斯·韦伯在一百年前所写的《新教伦理与资本主义精神》一书中曾经指出:新教让西方人学会了工作、节俭和识字,带来的是财富资本与人力资本的积累,促成了工业革命的发展,更带来了西方资本主义的繁荣。这个观点一个世纪以来被广为接受。

然而弗格森在这一章中,并没打算继续论证韦伯的观点,因为韦伯已经说的很充分了。他是从反面论证工作伦理的重要。也就是,当今天的西方人丢掉了这一曾经把他们送上发达之路的新教伦理,会带来的恶果。西方正在无法遏制地走向衰落。或者说,他这么写,其实是为了提醒西方人保持工作伦理这个优良的传统,所以甚至不惜有些耸人听闻的话来警示人。

1960年代横扫欧美的毒品、性、摇滚乐的文化彻底颠覆了欧洲的宗教传统,如今的欧洲人不但摒弃了新教传统,更是成为了当今世界上最游手好闲的人。他们工作日短,假期长,罢工多。2000到2009年,就业的美国人年平均工作时间约1711小时,欧洲国家则大多少于1700小时,其中最少的德国人只有1437小时。而几个亚洲国家的数据则都在2200小时上下。

美国经历了与欧洲同样的社会文化变迁,却继续保持了基督教信仰的传统,那么情况是否会比欧洲好一些呢?我们可以到密苏里州的斯普林菲尔德小镇上看一下,那里平均每千人就拥有一座教堂。但是这些教堂早已经不是传统形式,而更像是购物和娱乐中心那样的消费场所。在美国这个自由的宗教市场中,不同教派间的竞争鼓励创新,一些教派因为发展出一种消费主义基督教,而繁荣兴旺。但是,就在美国人将宗教变成一种休闲和娱乐方式时,他们已经远远偏离了韦伯对新教伦理的定义。

作者写作本书时,美国人正经历着严重的金融危机,刚刚意识到自己的文化处于一个历史的全新阶段,也就是没有资本储蓄的资本主义。美国的家庭储蓄率在房地产泡沫的顶峰时降为负值。如今的西方,无论欧洲还是北美,勤奋和节俭这一撒手锏都已经被丢弃,这是造成金融危机的重要原因,也带动着整个西方的衰落。

到这里,六大撒手锏就给你解读完了。但是在今天这个时代,这六大撒手锏,都早已经不再是西方独有的秘密武器。亚洲国家,尤其是中国在各个领域的异军突起也已经是个不争的事实。弗格森在这个时候,写作这样一部总结西方文明成功史的著作,自然有他自己的考虑。这本书是写给西方人看的,作者没有探寻西方文明如何得到这六大撒手锏,他也并不关心,其他文明为什么不曾发明出这六大撒手锏。他的主要目的是,提醒他的同胞们,这六支撒手锏在西方文明五百年的崛起和繁荣当中,曾经何等重要,失去其中的任何一个,衰落都将不可避免。

他是如此忧心忡忡,以至于不惜跨过政治正确的警戒线,毫不讳言五百年残忍血腥的殖民史,为西方文明带来的诸般好处。也正是这样大胆和直白的观点,更能有助于我们认清历史和当下的世界形势,对未来进行有效的预测。

作者在本书结束时指出,我们的过去只有一种现实,但是对其提出的解释可以多种多样。我们的未来面临多种可能,但只有一种会变为现实。想要预测未来的可能性,我们唯一的知识来源就是曾经远去的历史。当看不清前方道路的时候,以往的历史就变得越发的宝贵。弗格森所总结出的这些经验,是否能够正确地解释过去,进而帮助西方人,乃至我们中国人探索和选择未来的道路,还有待于历史来证明。

最后我们简单地回顾一下这本书的主要内容,我们讲了西方文明的六大撒手锏:竞争和科学从外部和内部促使西方文明的各国不断增强自己的实力;对财产权的保护和现代医学,保证了公平、平等和人的生存;消费需求是工业社会发展持续的动力;而新教勤奋、勤俭的道德规范一直都被认为是西方繁荣的伦理基础。

对于我们中国人而言,简单的复制和搬运西方的模式,肯定不行,我们还需要站在自己文化的土壤上,对这些经验进行借鉴和发挥,也运用好自己的撒手锏,才能取得成功。

撰稿:《读书》杂志社 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

西方文明的六大撒手锏:竞争和科学从外部和内部促使西方文明的各国不断增强自己的实力;对财产权的保护和现代医学,保证了公平、平等和人的生存;消费需求是工业社会发展持续的动力;而新教勤奋、勤俭的道德规范一直都被认为是西方繁荣的伦理基础。