《文化的江山》 贾行家解读

《文化的江山》| 贾行家解读

关于作者

刘刚,自由作家、文化学者。李冬君,南开大学历史学院教授。两位作者为夫妇。

关于本书

本书来自一个宏大的写作计划:作者以文化中国为线索,用12册的篇幅,重新划分了中国历史时段。从六千年前的良渚文化时期,到二十世纪新文化运动。用文字、思想、艺术和具体的器物来重新诠释和解读中国历史。本书是全系列的第一本,专门讲述最早期的文化形成阶段。描述中国文明在初始阶段有着怎样独一无二的特色。

核心内容

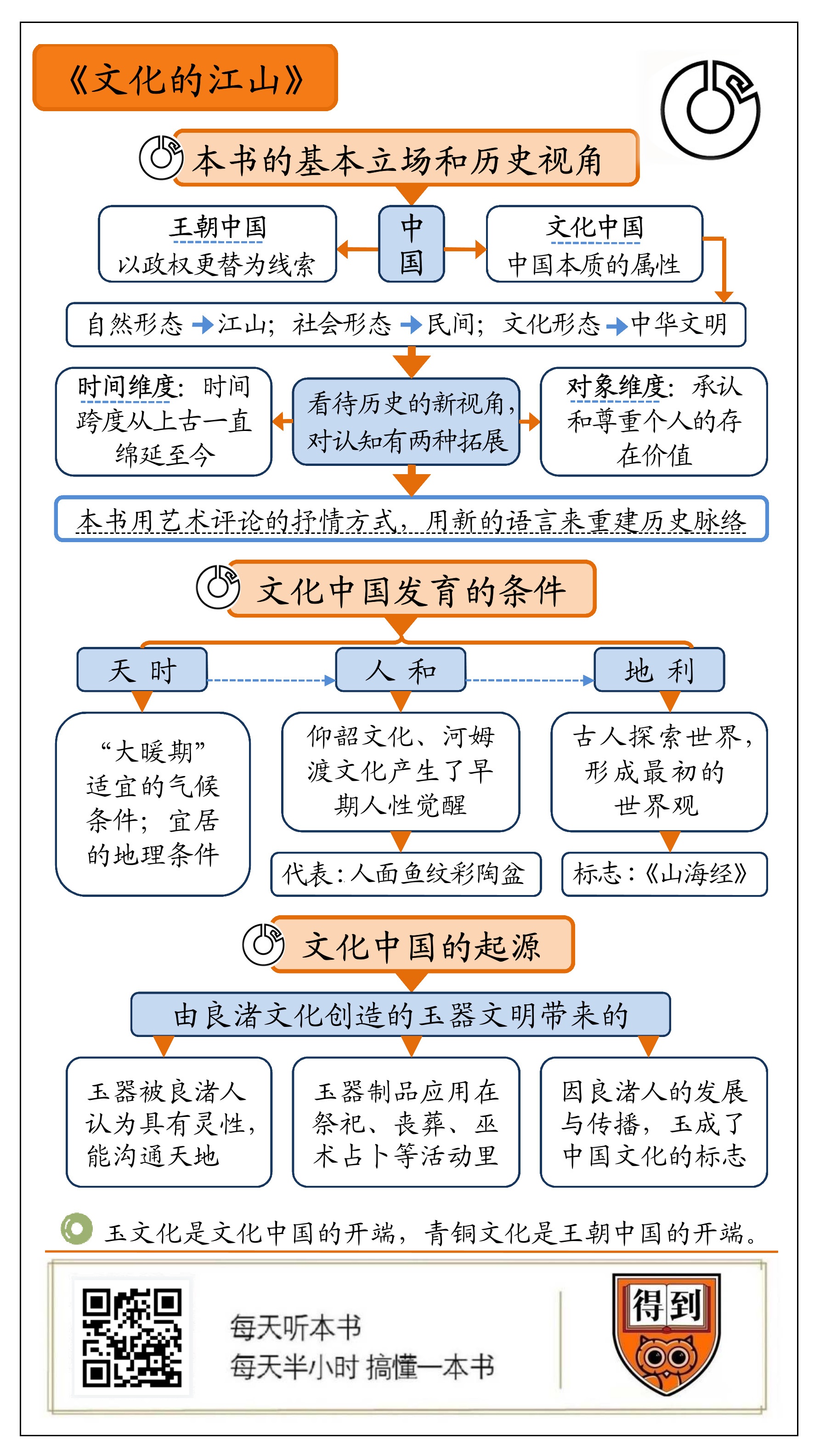

本书思想核心是:历史上的中国有两种面貌。一种是以政权更替为线索的王朝中国,另一种是文化中国。本书探讨的就是文化中国。文化中国的起源,是由良渚文化创造的玉器文明带来的。由玉的灵性产生出的文化精神,塑造了中国人的气质,创造了古老的文化传统。而青铜器代表的,是王朝中国的开端。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书,有个很美的书名,叫《文化的江山》。

刚拿到这本书时,我觉得它是一本中国古代文化艺术史。因为它是从分析文物和艺术品开始的。所以,我本来想解决的,也都是个人化的审美问题:比如,我去博物馆参观,彩陶、玉器是陈列在最前面的,除了惊叹几千年前的古人就掌握这样的技术以外,我还可以怎样去欣赏它们?

细看这本书,我才发现,它真正要讨论的,是个非常非常大的课题:《文化的江山》对殷商之前的上古文化进行复盘,目的是寻找中国文化的源头。作者真正要讨论的是:什么才是真正的中国,到底该怎么理解历史?

先来认识一下两位提出这个大问题的作者:他们是夫妻。丈夫刘刚是一位自由作家、文化学者,妻子李冬君是南开大学历史学院教授。学者夫妻合作搞研究,有不可替代的默契和稳定性,比如民国时代的学者陆侃如、冯沅君夫妇,就合写了经典的《中国诗史》。

刘刚和李冬君的研究计划相当宏大。《文化的江山》是个总标题,全部的写作计划一共12册。本书是第一本,副标题是“文化中国的来源”,后面将会一直写到20世纪的新文化运动。

这套书观察和划分历史的方式、讲述的方法,和过去的历史研究完全不同。在人文研究领域,好问题、新视角的价值,往往超过答案的对错,因为它让我们看到了之前没有察觉到的东西。《文化的江山》的基本立场和历史视角是什么呢?什么叫“文化中国”?这个理论的颠覆性在哪儿,依据又是什么?这是我在接下来的第一部分,要为你讲的。我们得先明白作者的研究方法,才能理解后面的内容。在第二部分,我们来看看,中国文化是从什么样的条件里发育而来的?在第三部分,我们来说说,本书作者认为:文化中国的起源是什么。

好,我们一步步来。先来介绍本书关于“文化中国”的立场。这也要分开来,因为:什么是中国,这就是一个问题。

我先来讲一个考古史上的真实故事吧。有人说,陕西是地产商的噩梦,因为随便挖个坑,就有可能挖出个古代遗址来。真是这样,有时候甚至连挖都不用挖。话说1963 年8月的一天,陕西宝鸡天降大雨,从郊外一个小土山上冲下来一个土块,掉到了一户姓陈的人家。这个土块里包着个青铜器,陈家就用它来装粮食了。两年以后,陈家把这件铜器卖给了废品站,卖了30块钱,这在当时够一家人生活一个月的。这说明这件铜器很重。

后来,铜器被宝鸡博物馆的一位工作人员看到了,认出这是周代的青铜尊,就把它原价收购走了。这在陕西也是常事儿。又过了十年,这件尊要被日本借去展览。装箱前,上海博物馆馆长、青铜器专家马承源检查时,觉得这么大的尊,按理应该有铭文,就伸手到里面去摸,果然在底部摸出了字。青铜器文物价值的高低,很大一部分取决于铭文。买卖市场上也是,民国的古玩铺有按铭文字数来定价的方法,三四十个字,就算很多的了。最后,从这个尊的底部发现了122个字。这事儿可就大了,这尊也不能出国了。这篇铭文讲的是周代修建王城的事儿,是很珍贵的史料。里面出现了一个叫“何”的人,从此这个尊就叫何尊。

后面还有更大的事儿:铭文里有四个字,是“宅兹中国”。宅是住宅的宅,兹就是开证明开介绍信的那个“兹有”的兹,可以理解成“现在、这个”。至关重要的是后两个字“中国”,这是至今发现的最早关于“中国”的文字记载。宝鸡博物馆馆长当然很激动,说:“这以后是我们的镇馆之宝。”马承源纠正他说:“这哪里是你们一家的镇馆之宝,这是镇国之宝!”

我讲这个故事,是想说明文物对于历史、文化的意义。何尊为什么是国之重器?因为它把我们的国家观念,呈现在了一件古老的器物上,这是文化证据,也是民族记忆。但是,从学术角度看,它又是一系列问题:中国的含义究竟是什么?它的起源又是什么?古代人眼中的中国,和我们理解的中国,是一样的吗?这是研究中国历史的根本性问题,也就是元问题。著名历史学家葛兆光有一本学术著作讨论的就是“什么是中国”这个问题,名字就叫《宅兹中国》。在【每天听本书】栏目里,卞恒沁博士解读过这本书,你一会儿可以找来听一下。

那么,既然我们是在青铜器上找到了最早的“中国”字样,可不可以说:历史上的中国,也起源于那个时期呢?这么说好像有道理。一般认为,中国可考察的历史,开端是夏商周文明,那不就是青铜器时代吗?但《文化的江山》这本书认为,中国的源头比这要早得多。因为这个中国,叫文化中国。

文化中国是什么含义呢?作者认为,历史上的中国,有两种面貌。其中一个叫王朝中国。王朝中国就是各种断代史、通史眼中的中国。它是从夏商周算起,以朝代兴亡交替为线索,每个历史阶段短则数十年,长则数百年。它的视线是改朝换代、帝王将相。

在近现代,越来越多的人对这种历史观提出质疑。确实,它的视野比较窄,可以形容为“见王朝而不见国,见国而不见民,见民而不见人”。当讲述线索一直捏在王朝历史观手里时,人们发现:原来上千年里讲来讲去,讲得都差不多,没有得到什么破解问题的答案,反倒发展出了厚黑学和阴谋论。另外,王朝更替也不见得是判断历史的最准确标准。历史的本质并不是权力更迭,而是人类社会生活的发展。明末清初的顾炎武就发现:国和天下,并不是一回事儿。亡国是易姓改号,是一家一姓的事儿。而亡天下是丧失仁义、率兽食人,也就是说老百姓的日子过不下去了,这才是和每个人都有关系的。历史学家许倬云说:“国是经常变动的,不是真正存在的东西。”古往今来的中国人共享的中国,应该是这个人人天下,是这个历史中不变的中国。

这个中国就是文化中国,也叫“文化的江山”。这里说的文化,不是一般分析经济社会运行的一个侧面,而是中国的本质属性。作者认为,在自然形态上,它就是万里江山;在社会形态上,它侧重于民间;在文化形态上,它是中华文明。到了国家形态上,它才是何尊上的那两个字——中国。彻底从文化的视角出发,就可以打破以王朝看中国的方式,用另一种逻辑重新组合历史了。

我觉得,这个方法,至少提供了一种看待历史的新方式。它对我们的认知,有两种实际的拓展:第一种拓展是时间维度方面。以文化艺术视角看待中国历史,它的起点就能大大提前,可以和考古发现的史前文明对接了。在这本书里,最早追溯到了七千年前。这个时期,河姆渡文化和仰韶文化在中国同时出现,它们一个在东南沿海,一个在西北内陆,风貌完全不同,却并存了两千年。随之出现的是良渚文化和龙山文化,也各自延续了上千年。以文化视角看历史可以“一眼千年”,用王朝视角就不行了。我们知道,存续时间最长的王朝,也就是几百年。历代上的中央集权王朝全加起来,减去割据的乱世,总长度还没有河姆渡文化的时间长。而且,以文化视角观察历史,韧性和关联性也更强,文化精神可以从上古一直绵延至今。

第二种拓展,是对象维度方面。文化具有个体性,承认和尊重个人的存在价值。文化是通过具体艺术来呈现的,离不开感性体验。我们后面会说到,用文化视角重建历史,可以和古人建立情感联系,从艺术中体验文化的存在状态。这个坐标系转换过来以后,我们评判历史人物的标准也就变了。说一个皇帝伟大与否,不是看他的权谋水平,而是看他对文化有没有实际贡献。盛唐的气象,不在于帝王的文治武功,而在于文化的繁荣。李白杜甫的知名度高于帝王,因为他们开创了唐代文学艺术的辉煌。而文天祥、陆秀夫所保护的,也不仅仅是一个赵家皇室,而是南宋拥有的文化江山。后人至今哀悼宋朝的灭亡,也是因为文化遭到的重创。

明白文化中国的含义,我们就能理解本书的独特讲述方法了:它没有使用传统的历史理论和研究术语,而是用艺术评论式的抒情形式,讲述了大量的文物、古代艺术和神话故事,出发点就是试图用新的语言来重建历史脉络。

按照文化中国的尺度,刘刚和李冬君把中国历史划分成12个时期,也就是这个系列的12册。本书作为第一本,讲述的是中国文化从酝酿到起源的时代,这个时代历经几千年。下面,我们就来说这个话题:中国文化是在哪些条件下孕育出来的?

最基础的条件是气候和地理环境。也就是沧海桑田的改变。观察这样的变化,也需要超出王朝中国的视角,使用更宏观的时间维度。地球现在处于一个开始于1.1万年前的间冰期。间冰期是指地球两个寒冷的冰期之间温度比较高的时期,每个冰期大概7万年,每个间冰期大概2万年。在间冰期里,最温暖的阶段称为“大暖期”。这个时候,温带变成了亚热带,寒带变成了温带,冰川化作河流,沙漠变成绿洲。大暖期大约开始于8200年前,结束于3300年前。仰韶文化、河姆渡文化存在于7000年前到5000年前,正处于大暖期之中。这不是巧合,适宜的气候条件,是文明诞生的摇篮。

仰韶文化主要分布于黄河中游地区,河姆渡文化出自长江流域,这都是当时最适宜人类居住的地方。黄河在明清时代常常泛滥决口,是灾难的来源,但在几千年前,黄河沿岸是最肥沃的土地。在那个时期,中国东部的海岸线,也和今天不同,渤海湾要大得多,气候宜人,物产丰富,像地中海一样。仰韶人活动的区域,最东到达了太行山一带,他们从这里眺望渤海,正是“面朝大海,春暖花开”的景象。文化是需要闲暇来发展的,仰韶人、河姆渡人有了舒服的生活、松弛的心态,就开始干那些不是出于温饱需要的创造性活动了。另外,因为捕猎方便,能获得大量肉食,他们的人种也发生了改善。考古发现,这个时期河姆渡人的脑容量变大了,思考和感知能力有了很大提升。

于是,文化的内在动力产生了:这就是人性的觉醒。这本书把人性的发展历程分成三个阶段。第一阶段叫“人类性阶段”,就是人有了相对于自然界的自觉,产生出人区别于万物的意识。第二阶段叫“社会性阶段”,就是人产生出群体的自觉,有了自己的族群不同于其他人类的意识。第三阶段叫“个体性阶段”,就是产生出个体的自我意识。这个划分方法,和人类学、社会学者的结论比较一致。世界各国的人类学家普遍认为,人的自我意识是出现得很晚的。直到三千多年前,人类还不能区分神话和现实世界。也就是说,河姆渡人、仰韶人觉醒的人性,还处于感知人与自然的最初阶段。这种意识虽然懵懂,但充满天真的灵性,孕育着艺术的光芒。

那么,我就来讲一件文物的故事。这件文物就是人面鱼纹彩陶盆。这个陶盆出土于西安半坡,属于仰韶文化,距今6500年以上。它应该是中国最有名的文物了,我上中学时,历史课本的封面就是它。

这件陶器集合了早期人性的各个侧面。一开始,人相信人与自然融为一体。在这个彩陶盆的画面上,人面就是和鱼优美地结合在一起的。这个陶盆不是装水的,它是瓮棺的盖子,瓮的外形,是一个带盖的陶制大缸,瓮棺就是用瓮做的棺材。这具瓮棺,原来装的是一具儿童的尸体。半坡人在当时还意识不到生死之间是有明确界限,觉得死亡只是睡觉做梦的延续。

不过,他们的意识还有另一面,就是觉得人和万物有区别。所以他们才会想到为死者安排葬礼,不再将尸体丢弃或直接掩埋。半坡遗址有250座墓葬,其中,儿童的瓮棺葬就有73座。

人类产生了区别于自然的意识之后,就开始了创造。这个时期是新石器时代,但加工石器和生产陶器,意义是完全不同的。石器是通过敲击和打磨,改变石头的外形,不改变石头的属性。而陶器是人第一次创造出来的新事物。在制陶中,人学会了控制和使用火。中国境内最早发现的陶器,是在江西出土的一只一万年前的陶罐。我们可以想象,当这个一万年前的人,自由地使用火,自如地控制烧窑的温度,最后得到一件彩色陶器时,他那种造物者的自豪感,简直就和神一样。他当然会觉得,自己是万物灵长,体内蕴含着独特的灵性。

而这种灵性的觉醒,又让人建立了万物有灵的想法。于是,人开始在自然界中寻找灵魂的载体和寄托了。石头是人类最早掌握的物质,上古的中国人,也是最早从石头中发现的灵魂载体。你猜这个发现是什么?没错,当然就是玉。你想,古人剖开一块巨石,看到中间有一块晶莹、温润、透亮的美玉,这不是自然界的灵性还是什么呢?体验这种心情,对我们来说一点儿障碍都没有。“通灵宝玉”可不是文学创作,而是文化传统。你看,用文化和艺术来讲中国,是不是更加亲切呢?我后面会说到:作者认为,玉的发现,对文化中国起源,起的是决定性作用。

人性的逐渐觉醒,产生了文化的另一个重要条件是:人开始探索世界,形成了最初的世界观。这是创造性的又一次进化。在中国古代文化艺术中,这个进化的标志是古籍《山海经》。要是用王朝中国的视角看,《山海经》是一本志怪小说,不值得认真对待,甚至可以说那就是哄小孩儿的。但用文化中国的视角看,它是“文化江山的图志”。这话是什么意思呢?就是我们能从《山海经》里看到,世界在古代人眼里是什么样的,古代文化是如何分布的。今天的《山海经》,是汉代人整理的,图也是后画的。但它的篇目很多成于周代,甚至更早。我们前面说了,当时的人类还分不清现实和神话。古人编写《山海经》时,是把地理、生物的零散认识都集合在一起,努力为未知世界建立秩序,态度是非常严肃认真的。

《山海经》中的地理,已经包括了很多古代国家。这说明当时的人类意识已经从自然状态走向了社会状态,从族群状态走向了国家状态。书里记录的那些怪物,也表现了当时的文化思想。当人觉得自己拥有超越自然的灵性以后,就会想象超越自然赋予的形象。这在《山海经》里有两种表现:一种是从物体上超越。最常见的是用加法和扩张的形式,比如,人长出三头六臂、千手千眼,这是把人体功能做大做强。另一种是从灵性上超越,比如伏羲女娲的形象是人首蛇身,就是人的灵性进入蛇的躯体。古代人观察到蛇蜕皮之后,就认为蛇是不死的。《山海经》里的龙,也和今天的龙是不一样的。很多神灵都是龙头人身,也就是以人的躯体为本,这隐含着人类是万物之灵的世界观。

如果说自然条件是天时,探索世界是地利,人性觉醒是人和,那么,这些条件结合起来,文化中国就该产生了。下面,咱们就来说本期音频第三个问题:本书作者认为文化中国的来源是什么?

我刚才已经把线索说出来了,这个起源和玉有关。这也属于本书一个很引人注意的新观点,作者认为:中国史前文明和西方史前文明有一个根本不同,就是西方文明是从新石器时代直接进入青铜时代,而中国文明在新石器时代和青铜时代之间,还有一个玉器时代。本书作者认为,从文化上来讲,玉器时代就是文化中国的起源。

这个玉器时代是怎么开始的呢?在大约五千年前,原本生活在温暖的东南地区的河姆渡人,突然消失了。取而代之的是兴起于太湖流域的良渚人。没有证据证明,河姆渡人是被良渚人武力征服的,很可能是遇到了传染病,或者在农业经济转型时犯了什么错误,造成了人口锐减。

良渚文化是同时期的几种古文化中最发达的,它的经济水平最高,宗教色彩也最浓。古代文明越先进,就会越早出现杀人殉葬。江苏昆山的赵陵山良渚墓葬遗址,距今四千多年,其中有19具受刑殉葬的人体骨骼。这种大规模的、制度化的杀人,说明当时的良渚人已经进入奴隶制国家形态。虽然我们不能用今天的人道标准来衡量古人,但这样的残酷场面,我们看起来还是比较难受。所以,我还是换一个角度,来说说良渚文化的标志性成就“玉器”吧。

玉器和石器、陶器的差异,不在于材质,而在于功能。玉因为被认为具有灵性,能沟通天地,所以被良渚人制造成了各种神器、法器,应用在祭祀、丧葬、巫术占卜这些活动里。玉器的形制、纹饰高度一致,说明已经有了一致的宗教,统一的精神生活。良渚人可以说是“以玉立国”的。他们的迁徙轨迹,基本上就是在追寻玉料的产地。这就像殷商时代的城市会选在铜矿和锡矿附近。良渚人对玉的热情非常高,几乎家家都进行祭祀和巫术活动,人人都会用到玉器。在良渚墓葬里,死者无论身份高低,都有随葬的玉器,身份最低的人,也会有一些零碎的边角料玉件。

因为经济和文化实力强大,良渚人开始辐射和影响周边的族群。本书将良渚人称为“文化中国的播种机”,他们不断向西向北发展,把玉文化带到了其他文化区域。按照考古学统计,随着良渚文化的扩张,在夏朝之前,中国境内已经有了8种崇拜玉器的古文化,对玉器的使用和崇拜,几乎统一了上古时代的中国文化区域。这个过程,很像古代西方被亚历山大帝国征服以后形成的希腊化世界,所以,本书称之为“良渚化世界”。

这个过程,让玉成了中国文化的标志。不仅国家制度和政治权力由玉器象征,比如说玉玺;而且个人的身份和人格,也要向玉的审美特点看齐。后来的儒家思想,就一直将君子修养和玉的属性进行对照,《礼记》说“古之君子必佩玉”。一直到清代,有功名的儒生,帽子正中还要镶嵌一小块玉,这叫帽正。只是古人没有机会认识良渚文化的全貌,无法看清这个文化中国的源头。

说良渚文化和玉器时代是文化中国的起源,你可能还会有疑问。比如说,我们开头说的那个何尊,也是一件礼器。商周文明的青铜器,同样象征着权力、制度和文化,为什么青铜器不是文化中国的起源呢?

我们还是用具体的文物来讲这个道理。良渚人的墓葬里,有一种标配的随葬品,就是钺,也就是大斧子。平民随葬的钺是石头的,贵族随葬的钺是玉的。玉做的钺,肯定没有实际用处,它是一种象征性的法器。作者认为,玉器时代的王权,近似是一种文化权力,象征着部族领袖能代表族人和天沟通,掌握着文化权力,这种领袖的标杆,就是传说中的尧舜。这是文化中国时期的政治形态。

青铜礼器在外形上经常模仿玉器,因为它出现得晚,但青铜器的文化精神却和玉器不一样。从直接体验上来说,玉器给人的感觉是祥和温润,而青铜器就算外形一样,也让人觉得阴冷,甚至狰狞。更深层次的区别,是它们分别对应着不同的政治规则。我们还说钺,青铜钺是可以当真正的兵器、刑具甚至工具来用的。和它对应的,正是商周时代确立的世袭王权,这种政权是由武力保障的。青铜器和文字,正是服务于人对于人的直接统治,这是王朝中国那种“打天下坐天下”的政治逻辑的开端。

所以说,玉文化才是文化中国的开端,而青铜文化是王朝中国的开端。从青铜器时代以后,两种文化代表的不同侧面,开始互相影响,双轨运行。

好,关于这本《文化的江山》,就介绍到这里。我们来回顾一下主要内容。本书作者认为:历史上的中国有两种面貌。一种是以政权更替为线索的王朝中国,另一种是文化中国。在自然形态上,它是江山;在社会形态上,它侧重于民间;在文化形态上,它是中华文明。本书探讨的就是文化中国。文化中国产生背景可以追溯到史前时代,由于“大暖期”的气候条件和宜居的地理条件,仰韶文化、河姆渡文化产生了早期人性觉醒,古人开始用自己的方式理解和探索世界。文化中国的起源,是由良渚文化创造的玉器文明带来的。由玉的灵性产生出的文化精神,塑造了中国人的气质,创造了古老的文化传统。而青铜器代表的,是王朝中国的开端。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:金北平

划重点

1.从从文化的视角出发看中国,在时间维度、对象维度两方面拓展了我们的认知。

2.文化中国产生背景可以追溯到史前时代,由于“大暖期”的气候条件和宜居的地理条件,仰韶文化、河姆渡文化产生了早期人性觉醒,古人开始用自己的方式理解和探索世界。

3.玉文化是文化中国的开端,青铜文化是王朝中国的开端。