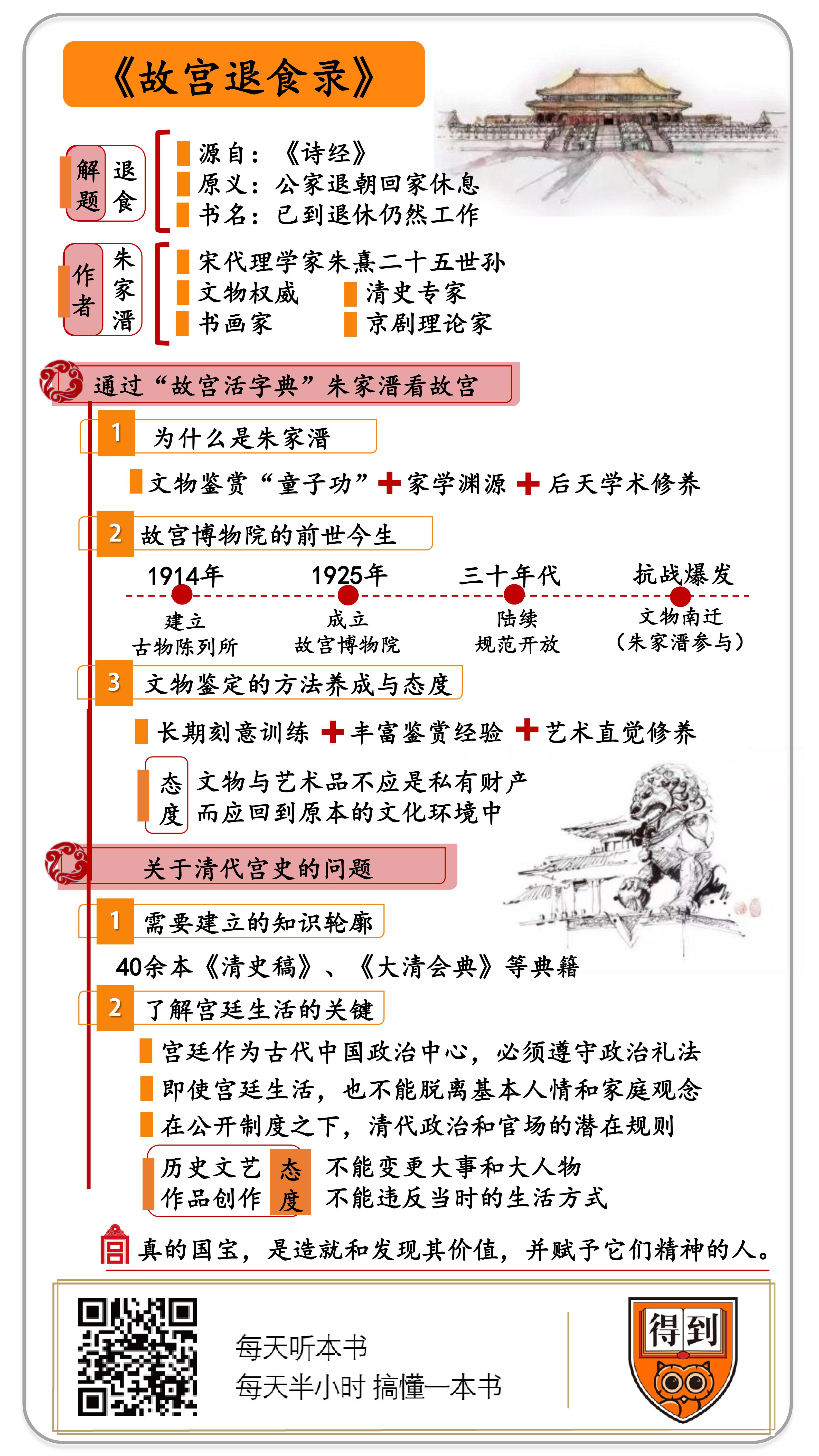

《故宫退食录》 贾行家解读

《故宫退食录》| 贾行家解读

关于作者

朱家溍(1914年8月—2003年9月),著名文物专家和历史学家。故宫博物院研究员、国家文物局文物鉴定委员会委员、中央文史研究馆馆员、九三学社社员。

关于本书

《故宫退食录》是朱家溍的代表作,收录了116篇文章,题材从介绍故宫和文物,评述清史和清宫礼俗;到讲解园林、京戏、方言、饮食,还有讲述个人经历、人物评传等等篇目。其中文物鉴定和清宫历史类文章,都具有相当学术分量。

核心内容

从1925年故宫博物院建院,朱家溍就和故宫结下了不解之缘。他为故宫文物的甄别、复原做出了许多重大的贡献。他广博精湛的文物鉴定功夫,是在家学渊源的基础上,长期进行刻意训练,在器物认知、研究历史的过程里磨炼出来的。假古董在这个由审美直觉、经验阅历和完备知识建立起来的系统面前,一碰就会露馅。朱家溍对文物的态度是:认错了文物,既对不起古人,也对不起后人。文物和艺术品不应该是私有财产,应该回到生产这个文化环境里。

本书还涉及关于清代宫史的问题。清代宫廷既有严苛的政治规则,处处反应官场政治的现象,又离不开家庭伦理的世俗人情。想要辨析种种说法的真假,需要通读清代历史典籍,建立完整的知识框架。朱家溍认为,创作历史题材的文艺作品,对大事和大人物不能变更,不能违反当时的生活方式。

你好,欢迎每天听本书,今天我为你解读的这本书,叫《故宫退食录》。

一说起故宫,你先联想到的,应该是无数的国宝吧?

不知道你想过这个问题没有:对一个国家而言,什么才是最珍贵的国宝呢?《资治通鉴》记载过一段故事:战国时的齐威王和魏惠王一起在郊外打猎。魏王问齐王:齐国有什么宝贝?齐王说没有宝贝。魏王就炫耀魏国有十颗巨大的宝珠,说像齐国这样的大国,怎么会没有宝物呢?齐王刚才其实是给他下套,这时才回答:我对宝贝的认识可和大王你不同。他举出齐国的四位大臣,有善于领兵打仗的,有善于治国的。言外之意是教训魏王:真正的国宝不是物品,而是人才。魏王听了果然面有惭色。

其实,就算在故宫这个国宝扎堆的地方,也是如此,有再多宝贝,也得先有能甄别和保护它们的人。本书的作者,就被尊称为“鉴定国宝的国宝”。比如,故宫镇院之宝里的宋徽宗《听琴图》、南宋马麟的《层叠冰绡图》,都是他从准备处理掉的杂物堆里寻获回来的。

他叫朱家溍,家庭的家,溍是三点水加一个晋升的晋。朱家溍生于1914年,于2003年去世,享年89岁。他在故宫博物院、国家文物鉴定委员会,先后做了60年的研究员、委员。朱家溍可以说是位“斜杠”大师:他不仅是文物权威,清史专家,还是著名的书画家、京剧理论家。他在上述各个文化艺术领域里,都能拿一座终身成就奖。就连他业余登台演京戏,也可以和言慧珠这样的著名旦角配戏,北京剧协还专门为他开过表演研讨会。

自然,这本凝聚了他毕生所学的《故宫退食录》,在内容上也就相当地广博了。本书一共两卷,七十多万字,分12组,收录了116篇文章。题材从介绍故宫和文物,评述清史和清宫礼俗,到讲解园林、京戏、方言、饮食,还有讲述个人经历、人物评传等等篇目。其中的学术文章,都是相当有分量的。

我为你解读这本书,没法做到面面俱到:我想,我们的共同关注点,还是书名所提到的故宫和清宫历史,这也是朱家溍最权威的领域。所以,在上半部分,我们主要说的是关于故宫博物院和国宝的故事。这些文物的整理和甄别,可不像我们想得那么现成。你可能想不到,清宫的收藏里,还有不少的假古董。在下半部分里,我们来聊聊关于清代历史和宫廷的话题。比如,在朱家溍这位权威眼里,清宫戏到底该怎么拍?

在开始前,我还得再为你解释一下:《故宫退食录》里的“退食”两个字到底怎么讲?这个词出自《诗经》,意思是从公家退朝回自己家休息。朱家溍到了退休年龄,但一直没有脱离在故宫的工作,所以他自称是退食,不算退休。

下面我们就开始第一部分的话题:跟随朱家溍的视线和经历,来说说故宫和故宫的珍宝故事。

我们为什么要通过认识朱家溍来讲故宫呢?这还要从他的家世说起,讲讲他是怎么干上文物这一行的。

早在抗战期间,朱家溍在重庆的粮食部工作时,就被当时的故宫博物院院长马衡借去做书画整理工作。抗战刚胜利,他就正式成为了故宫的工作人员。听起来他的资历够老了吧?但他在自己家,还是第二代故宫研究员,要排在父兄的后面。

朱家溍出身名门世家,他是宋代理学家朱熹的二十五世孙,高祖在咸丰年间做过大学士,当过皇族子弟的老师。他的父亲朱文钧,是民国时期著名的金石学家、收藏家,故宫博物院刚刚成立时,就被聘请去担任专门委员,负责鉴定院藏的书画碑帖等文物。在当时,中国没有文物鉴定专业和专门教材,北平琉璃厂的古玩铺的掌柜们虽然有很多经验,但文史知识不够。真正有鉴赏水平的,还是像朱文钧这样的文人和收藏家。朱家溍从十几岁起,就跟随父亲接触古董。对他来说,古代卷轴、册页怎么打开收起,青铜器和玉器怎么拿起放下,都像对待日常用品一样熟悉。可以说,他对文物的感受和眼力,是打小“熏”出来的。

到了朱家溍在故宫工作时,他经手的一些文物,不只是熟悉,有些本来就是他家的旧物。像故宫收藏的书画珍品,“宋四家”之一蔡襄的《自书诗卷》,原来就是朱家的收藏。1932年,《自书诗卷》被朱家一个仆人盗走,卖进了古玩铺。掌柜的认出这是朱家的东西,就把价格压到600银元,否则就通知警察局。古玩铺把字帖送还朱家,另外又得了1000块银元的酬劳。后来,《自书诗卷》转让给了收藏家张伯驹,被和《游春图》《平复帖》一起捐献给了故宫。对这些文物和背后的事儿,朱家溍当然最熟悉不过。至于朱家收藏的下落,我后面会讲到。

有这样的“童子功”和家学,再加上后天的学术修养,让朱家溍成了故宫文物专家里很特别的一位。现任故宫博物院院长单霁翔说过:“朱家溍先生的特别之处,是涉猎文物门类很多,而且对每类都有精深研究。”朱家溍的好友、另一位文物鉴赏收藏大家王世襄回忆:20世纪九十年代,国家组织过对各地博物馆的文物评级工作。在专家组里,除了陶瓷、铜器、玉器这三项,其他各类文物的鉴定,都由朱家溍负责。

可以说,朱家溍就是故宫里的“活字典”。他对故宫的每个角落、每个物件都清清楚楚。在很长的时间里,院内文物怎么陈列、宫廷用品怎么识别、史料怎么整理,遇到疑难,总是要请教他。你看,逛故宫,看国宝,我们不听朱家溍的,还听谁的呢?

那么,下面就来看看,在朱家溍的讲述里,故宫是怎么从一座旧王朝的宫殿群,变成了汇集国宝的国家博物院的?

1911年,清王朝被辛亥革命推翻。1914年,故宫的前半部分成立了古物陈列所,后半部分仍然由逊位的溥仪居住。溥仪是在1924年出宫的。1925年10月,成立了故宫博物院。刚开放时,还是少年的朱家溍是作为游客来参观的,当时的票价是每人1块银元,差不多是平民家庭三四天的生活费,可以说相当贵了。当时的展览陈设,还保持着溥仪出宫时的原状:寝宫床上的被褥枕头,都像没整理过的样子;花盆里的花都已经枯萎了。宫里的古代家具和西式家具杂乱地摆在一起,皇帝的宝座旁边放着好几辆男女式自行车。许多陈列物,谁都说不清是干什么用的。

到了三十年代,故宫博物院开始变得规范起来。宫殿的主干线——也就是被称为中路的主要游览线路,每天开放。其他的内外东路、内外西路轮流开放。文物经过整理,开辟了专门的陈列室,每月更换两次展品。我们前面讲了,到抗战爆发、故宫文物南迁后,朱家溍就直接参与文物工作了,从此开始了自己和故宫的一辈子缘分。

对故宫进行保护和整理的工作,是个漫长过程。首先,宫殿建筑本身,就是一件文化艺术史上的重要遗物。保护、修复这样规模的古迹文物,艰巨性是超乎外行想象的。在清末时期,宫殿的损坏情况就很严重,有的庭院间,杂草长到了半人高。

而且还要考虑具体的陈列问题。在明清两代,各个宫殿的名称、功能和陈设,都有区别。比如乾清宫,在明代就是皇帝的寝宫,宫内搭建了阁楼,楼上楼下摆设有27张床。清代典籍里记载的康熙住在乾清宫,实际上是住乾清宫的东耳殿——昭仁殿。而东暖阁是皇帝召见臣下的办事处。

总体来说,明代的宫殿陈设比较开阔疏朗,清代的陈设比较拥挤。而且,清代的宫廷装饰水平和家具陈设也在不断变化。朱家溍认为,宫廷家具在乾隆年间达到高峰,到同治、光绪年间,御用家具里,也出现了大量粗俗的器具。我们今天参观的故宫,展示的是在时间上协调统一,在工艺上繁荣鼎盛的时期。

比如说吧,太和殿的雕龙宝座是游览故宫必到“打卡”的景点。太和殿就是俗称的金銮殿,是故宫和老北京的建筑制高点,是皇帝举行登基大典的地方。在这间大殿和这张宝座的后面,就有一段朱家溍参与的故事。

1915年,袁世凯篡权称帝。举行所谓登基仪式时,他对太和殿的布局和陈设做了改动,把原来的雕龙髹金宝座换成了样子不伦不类的大椅和屏风。袁世凯的那把椅子中西结合,椅背很高,座面却很矮——因为袁世凯的腿短,还要显示气派,才做成了这样。

1947年,故宫博物院决定恢复太和殿在清代的原状。最大的问题,就是原来的宝座下落不明。一开始,大家觉得这没什么难的,故宫里有那么多张宝座,选张最大、最精良的摆上去就可以了。但挑选了很多,都和原来宝座后面的屏风不协调。直到1959年,朱家溍在存放废旧木料的库房里发现了一张残破的大椅,从髹漆工艺和雕龙的造型看,这张椅子是明代制作的。清前期的家具,都是沿用明式,而这张椅子,则是修复后继续使用的明代宝座。而且,这张椅子的造型,符合1900年,也就是光绪二十六年外国摄影师拍摄到的太和殿宝座形象。随后,他又查到了一副康熙坐在太和殿上的画像,确定这就是那张丢失了的宝座。光是修复这张宝座,就用了934个工作日。修复完成后,它和原来的金漆雕龙屏风浑然一体。

从这个故事里,我们就能感受到:今天我们看到的故宫保护和陈列的文物,耗费了文物工作者们多么大的精力。

另外,我前面还提到过,故宫里也是有假古董的。一般人都觉得,皇宫里怎么会有假东西呢?朱家溍说,其实这没什么奇怪的,故宫里的珍品多,假东西也不少。20世纪二三十年代,故宫的展品目录,定期送给朱家溍的父亲审定,他都会对朱家溍讲解,这些文物哪件真,哪件假。

只是假东西之间,也有不同的等级。比如原来养心殿挂的北宋画家李公麟的《免胄图》,虽然经鉴定不是出自李公麟之手,但画得很好,即便是仿的,也是出自古代高明画家之手。而且经过了很长的流传和收藏,本身就有一定的文物价值和研究价值。相应的,一些真古董,也有质量粗糙的。

还有很多是属于低级次品。这些假古董的起因,是因为嘉庆后的几代皇帝,普遍没有欣赏古代艺术的修养,对宫里的书画收藏也不闻不问,慈禧掌权时期更是如此。于是,各地官员也浑水摸鱼,进贡的古玩字画,开列的是昂贵的古代名家名作,其实都是没有价值的假货。

所以说,故宫的文物也是有真有假,鉴定起来不能掉以轻心。那么,朱家溍到底是怎么练成鉴定文物的本领的?再进一步说,他对文物,抱着一种什么样的态度呢?你可能要说了,前面不是讲了么,他家里就是干这个的,从小耳濡目染。但是,那只是一个得天独厚的条件。真要做到像他这样既广博又精深,可没这么容易。

朱家溍的方法论,基本上也是在每个行业里登顶的途径:长期的刻意训练,再加上从经验里升华出来的,近乎艺术直觉似的修养能力。

他说,想建立对文物的熟悉感,只有笨办法:先看器物,再从器物出发去找文献;然后,根据文献上的描述,回来印证器物,要经过反反复复的几个来回。既要向别人求教,又不能迷信别人看到的,要自己发现别人没发现的,或是将别人没有讲透的细节写录下来。

至于研究文物要读的书籍,不能只局限于本专业,而是要从历史学起。文物都是历史产物,不懂历史而研究文物,永远是鼠目寸光。图书档案会帮助增加对文物的了解,文物也会补充图书的空白。

他有一句常说的话是“古人不是傻子。”古人的著作,是值得细心揣摩发现的,读书自然会有看不懂的地方,朱家溍自己的经验,是读不懂的地方就硬读,看完第一遍不懂,第二遍、第三遍之后,有些地方自然就明白了。只有经过这样长时间的浸淫和证悟,才能摸到中国文化的根脉,像他这样在传统文化历史领域一通百通,多专多能。

在研究和鉴定工作里,朱家溍依靠的大多是历史档案和经验阅历,而不是专业理论上的教条。他很少抽象地谈论文物,而是喜欢直接谈感受。他评价文物的真假和好坏,常常是说“这件不行”“那件太丑”。在这本《故宫退食录》里,关于文物考察的文章,专业性很强,但不用理论来吓唬人,而是朴素地就事说事,几句话就说清楚,有一套自己的方法。

书里有一篇叫《漫谈假古董》的文章,专门谈一个案例。七十年代,红学界发现了一批关于曹雪芹的文字材料和文物。朱家溍刚得知时很兴奋,但浏览了这批文物以后,结论却很干脆:全都是假的。因为这些所谓乾隆年间的东西,多处与当时的制度、礼俗不合。比如,里面有些词汇,是清末才从日语传到中国来的。在硬伤之外,还有一些只有他才能看得出的问题。比如有只旧箱子,确实是清中期的东西,但上面那段署名曹雪芹的手迹却不对。因为这段文字含有汉碑、魏碑的笔法,这种风气要到乾隆朝以后才出现。造假者和鉴定者狭路相逢,就看谁掌握的历史资料和工艺更精细了。

朱家溍也不隐瞒自己“打眼”的时候。有名的《雍亲王题书堂深居图》,也就是俗称的“雍正十二妃”,这两个名字,都和朱家溍有关。他在最早鉴定时,从画面细节分析,这12幅绢画,应该画的是四名女子的面貌。从风格画法和题字等细节推算,他认为可能是雍正的妃子。后来,这个推断被简化和讹传,成了“雍正十二妃”的说法。

但是,1986年,他又发现了一条清宫档案,提到这幅画时,用的说法是“美人”画,而称呼妃嫔的画像,必须用“喜容”或者“主位”这样的叫法。于是朱家溍专门写文章进行说明,并提议叫作《雍亲王深居图》。他的这态度不只是治学严谨,也是出于故宫文物工作者的使命,他说:“给文物排错了队伍,是既对不起古人,也对不起后人。”

既然说到对文物的态度,在第一部分的最后,我就来说说刚才放下的那个话题:关于朱家收藏文物的归宿吧。朱家溍父子的收藏规模,大到了光目录就出了好几种,其中书画藏品之精,让见多识广的启功都赞叹不已。按照今天的市场估值,说数以亿计可能也不见得准确,只能说价值连城。而朱家溍兄弟四人,从1953年到1994年,先后几批将全部家藏都无偿捐赠给了故宫和各地文博机构。

朱家几兄弟都是从事文物和历史研究的,对家藏文物的市场估值乃至变现办法,是再清楚也不过的。而朱家溍说:“古器物有聚有散,有散有聚。聚是一乐,散能得其所,也是一乐。”朱家几代人都相信,家藏的文物和艺术品,不应该作为私有财产,应该回到生产这个文化的环境里去。

朱家早年的旧宅曾经是王府。而朱家溍捐献了全部家传文物,“自此与收藏无缘”后,住的只是老宅拆分出来的两间小屋,加起来只有三十几平方。他却仍旧不改其乐,悠然自得。

上半部分就说到这儿了,用的时间有点儿长了。

我为你讲故宫的文物,其实也是在介绍朱家溍。因为开篇我就说了:作为文物形式存在的国宝,只是器物;真的国宝,是造就和发现它们的价值,赋予它们精神的人。对故宫这部大书来说,朱家溍是真正读懂读通的人。了解朱家溍,也就能明白故宫对于当代的文化意义、文化内涵了。

除了文物鉴定,在清代宫史研究上,朱家溍也是权威。在故宫,关于明清宫廷,大到朝政,小到细节,该怎么判断,他说的,基本就是定论。

在接下来的这部分里,我们就来说说关于清代宫史的问题。宫廷生活既是政治生活,也是家庭生活,政治礼教、家族关系以及官场潜规则等等不同体系,经常纠缠在一起。研究清代宫史,既要对无数细节了如指掌,也要对历史有全局高度的把握。

在《故宫退食录》里,最让读者津津乐道的内容,就是他对相关书籍、影视作品的评论。在八十年代,曾有一些关于清代的影视作品,请朱家溍去做顾问,提意见。最有名的,像李翰祥的《火烧圆明园》《垂帘听政》,贝托鲁奇的《末代皇帝》,但很多地方,又不能真的按照他的指点还原历史。于是,朱家溍只好在文章里对影视和书籍中的错误进行逐一勘误。按今天的话说,这是运用历史知识进行“神吐槽”。下面,我就结合这类话题,来说说清代宫廷生活的大体面貌和容易犯的认知错误。

我们先来说说了解清宫历史,要建立什么样的知识轮廓。朱家溍说,想要研究清代宫廷,起码得先读完四十几本《清史稿》和《大清会典》《国朝宫史》等等典籍。要彻底了解清代的国家制度,弄清选举、军事制度、典礼这些基本问题,还要知道,在一个仪式上,具体穿什么衣服,戴什么帽子,使用什么仪仗,每个人站什么位置。这才能由清代历史转入宫史,研究具体的文献和档案,辨析材料中的不同说法。这时候,有关清代宫廷的说法究竟靠不靠谱,就能有基本的判断了。

比如说,你可能想不到,溥仪的自传《我的前半生》,在朱家溍眼里,也是有很多史实问题的。就像我们想不到宫廷会收藏假古董一样,我们也想不到清朝末代皇帝讲述自己和自己家的历史,也会有错。朱家溍说,这是因为有些朝廷和宫廷礼法,连溥仪自己都不清楚。他的一些说法,很可能是从身边太监那里听来的讹传,被他当成了真事儿。比较重大和明显的,像溥仪说鳌拜是被康熙所杀,就和历史不符,鳌拜是在被拘捕以后死于拘禁。还有像溥仪说慈禧是因为怀孕从宫女升为贵妃也是错的。按照清代制度,宫女是从上三旗的包衣,也就是家奴的女孩儿中选择。而慈禧的父亲是八旗官员,这种出身的女子,入宫就是预备做嫔妃或贵人的。而且慈禧生下同治时名号是嫔,七年后才晋封贵妃。

接下来,咱们再来看看,了解宫廷生活的关键是什么?

其实,就是要明白清宫历史同时涉及的不同规则体系。我们来看具体的例子。

首先,宫廷作为古代中国政治中心,必须遵守政治礼法。特别是清王室又比历朝历代的王室更加严格苛细。不仅皇子妃嫔、官员侍卫、太监们的一举一动要遵循制度,连皇帝也不例外。有的小说和影视里,光绪被软禁在瀛台之后,偷偷进宫看望珍妃,这就是绝对不可能发生的事。即使在光绪没有失去自由的时候,想从宫外回宫,也要先吩咐领侍卫内大臣,到护军统领手里取城门钥匙,而且全程必须有御前侍卫随同。还有像雍正是否夺位的问题:康熙临死前的冬至,叫雍正代替他祭天,这在朝廷礼法和家法里,都是非常明显的表示。

另一方面,即使是宫廷生活,也不能脱离基本的人情和家庭观念。像慈禧垂帘听政,就是古代通行的家庭生活习惯。在当时,即使普通大户人家,主妇也不能直接与外面的男子说话,吩咐男仆做事,也要隔着一道门。

最有代表性的一个例子,你肯定也很熟悉。从清代初年,就有野史说,在宫里,皇帝临幸嫔妃时,嫔妃要脱了衣服,用被子或斗篷裹上扛进寝宫去。至今,很多影视作品还在这么拍,好像这才是正宗的清宫戏。朱家溍说,这纯粹是胡说,不仅清朝从来没有过这种制度规定,而且这也不是家庭伦理,不管是爱的关系还是性的关系,都不可能用这种形式。

此外,还要了解在公开制度之下,清代政治和官场的潜在规则。像曹雪芹家祖上被抄家,经常被文学研究者形容成是曹家的惨祸。朱家溍说,这属于一种误解。抄家要是放在满汉大臣身上,确实是很重的处分。甚至大臣只要不犯谋反的重罪,即便判死刑也不会被抄家。但曹家的身份是内务府包衣,虽然是肥差,但属于家奴身份。内务府包衣被抄家是普遍情况,一般都是因为这些人发财发得太多,朝廷需要让这些资产回笼了。内务府人员被抄家之后,也不会被当成罪犯处理,还会继续给差使。何况曹家被抄,起因是曹寅的后代欠款太多,属于法院宣告破产。从当时的官场规矩上,这等于是朝廷照顾,免除了一部分债务。

还有像关于李莲英卖官的传闻,也是不可能出现的。慈禧以英明自居,最不能容忍大权旁落,只要李莲英敢向慈禧提出某个大臣的任用问题,就会被立刻被革职。实际上,这些官员给李莲英送钱时,已经到了快要见皇帝,接受当面考察的环节了,这被称为“引见制度” 。史学家钱穆说:这不是真正的政治,而是一种权术,潜台词是“你的官儿是皇帝给的,你要对皇帝一个人负责”。当然,当时见皇帝也是形式,实际权力掌握在慈禧手里,所以才都去给李莲英送钱。反正,到这个时候,这些官员是一定能获得个职位的,只是职务好坏不同罢了。送钱属于“宁可信其有”:得到了满意的肥缺,会认为是走对了门路;职位不如意,也会遗憾自己的钱花少了。总之,肯定不会有人举报李莲英。李莲英就是吃准了这种心理和宫廷内外的信息不对称,放任掮客们夸张他的影响力。而他自己,只要在宫里一心一意伺候好太后就可以了。这个分析,史书上没有,是朱家溍从经历过清末官场的长辈那里听到的。

能够辨析这些关于清宫历史的问题,需要在建立基本知识框架的基础上,不断填充细节知识。

对于当时的很多影视作品,朱家溍是越来越无奈的。有人来征询对一部电影的意见时,他说“不是哪一点不对,而是没有一点对的。”他认为,改编历史的基本原则是:大事和大人物都不能变更。创作的情节,必须不违反当时的生活方式,也就是说,不能超出历史条件。

说句题外话,今天热播宫斗剧,采取的是完全戏说的态度,编导们是在期待和现实之间组织材料,可以说是为了观众看得过瘾,完全不在乎历史的真实和质感。如果被朱家溍看到,恐怕会更加哭笑不得。

关于这本《故宫退食录》,我就只能先为你介绍到这儿了,最后再来总结一下。

在上半部分,我们主要讲了故宫的文物故事。从1925年故宫博物院建院,朱家溍就和故宫结下了不解之缘。他为故宫文物的甄别、复原做出了许多重大的贡献。他广博精湛的文物鉴定功夫,是在家学渊源的基础上,长期进行刻意训练,在器物认知、研究历史的过程里磨炼出来的。假古董在这个由审美直觉、经验阅历和完备知识建立起来的系统面前,一碰就会露馅。朱家溍对文物的态度是:认错了文物,既对不起古人,也对不起后人。文物和艺术品不应该是私有财产,应该回到生产这个文化环境里。

在下半部分,我们主要讲了关于清代宫史的问题。清代宫廷既有严苛的政治规则,处处反映官场政治的现象,又离不开家庭伦理的世俗人情。想要辨析种种说法的真假,需要通读清代历史典籍,建立完整的知识框架。朱家溍认为,创作历史题材的文艺作品,对大事和大人物不能变更,不能违反当时的生活方式。

这两个话题,既是讲故宫,也是讲朱家溍。我们在被国宝的璀璨所震撼时,也要向这些比国宝更珍贵的学者大家致敬。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.朱家溍的文物鉴定功夫,是在家学渊源的基础上,长期进行刻意训练,在器物认知、研究历史的过程里磨炼出来的。

2.作为文物形式存在的国宝,只是器物;真的国宝,是造就和发现它们的价值,赋予它们精神的人。

3.清代宫廷既有严苛的政治规则,处处反映官场政治的现象,又离不开家庭伦理的世俗人情。想要辨析种种说法的真假,需要通读清代历史典籍,建立完整的知识框架。