《扬州画舫录》 贾行家解读

《扬州画舫录》|贾行家解读

关于作者

李斗,字北有,号艾塘,江苏仪征人。乾隆年间文人,除本书外著有多种戏曲作品和传奇。

关于本书

本书是清代著名笔记文学。较全面的记述十七八世纪扬州的社会生活的各层面。书中记载了扬州一地的园亭奇观、风土人物。不仅有戏曲史料,还保存了一些小说史料。使读者对清代扬州有一个全貌性的了解。

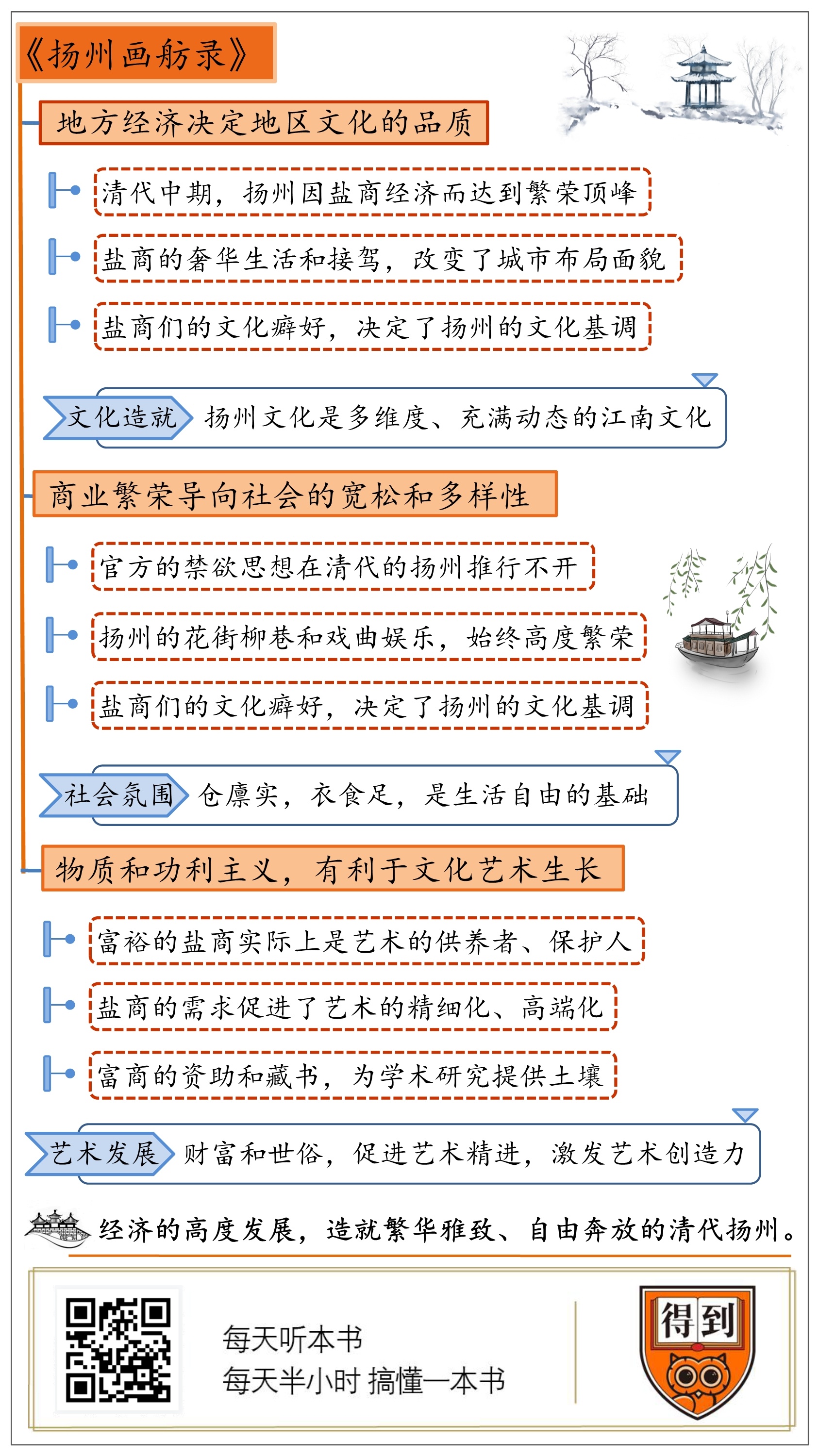

核心内容

通过阅读本书,可以获得一些收获:地方经济对于地区文化有决定性作用。在清代中期,扬州因为盐商经济而达到了繁荣顶峰。盐商自己的奢华生活,为了接驾建立的城市景观,决定了城市的布局的面貌。盐商们的文化癖好、生活方式,也决定了扬州的文化基调。

商业繁荣导向社会的宽松和多样性。因为经济发达,官方的禁欲思想在清代的扬州推行不开。这里的花街柳巷和戏曲娱乐,始终是高度繁荣的。市民的生活也优哉游哉,有特殊的富足气派。

物质主义和功利主义,有利于文化艺术生长。被视为唯利是图的盐商,实际上是艺术的供养者,甚至是保护人。他们的需求,也促进了艺术的精细化、高端化。

你好,欢迎每天听本书,今天我为你解读的这本书叫《扬州画舫录》。

画舫,是图画的画,舟字旁加一个方字的那个舫,就是彩画装饰的游船。

如果只能用一本书讲清代城市的巅峰状态,我觉得,那就非这本《扬州画舫录》莫属了。在经济方面,清代扬州是两淮盐政驻地,运河和盐运河都流经此处,可以说富甲一方。文化方面,清代学术上有扬州学派、艺术上有扬州八怪。扬州融雅俗为一体,既有官商气派,又有市民生态。当时,要论文化,杭州或许不次于扬州,可商业上就有所不如;要说经济,苏州也不弱,可文化上就逊色一些。可以说,论综合实力,扬州绝对是清代的一线城市。

不过,经济再繁荣、区位优势再明显,还是要有一位大手笔来记述它、呈现它,才能让扬州流传后世。《扬州画舫录》的作者李斗,功名虽不高,却博学多才,他用了三十年时间,记录扬州的城市生活,尤其是在建筑、园林、戏曲、工艺等方面的成就。

李斗是个讲故事的天才。在他笔下,无论奇人奇事,还是贩夫走卒,三言两语之间,就刻画得面目如生。还有一些,简直是惊心动魄。这本书成稿于乾隆年间,让当时的学人领袖阮元、文人领袖袁枚都称赞不已,认为是不亚于唐宋人的笔记佳作。在今天来看,它的文学意义也超乎一般。这层价值,我后面再为你介绍。

我为你讲这本书,不仅仅是要介绍扬州的历史。毕竟,这个面还比较窄。我们还应该把清代扬州做为一个范例,用现代视角,分析古代城市政治、经济和文化之间的微妙关联,得出一些普遍性结论。

《扬州画舫录》分18卷,按城市布局划分,记述不同区域的重要地标和风俗人物。我的讲述,就是用三个普遍性结论作线索,为你串联书里的内容。

第一个结论是:地方经济的特点,会决定地区文化的品质。这一点,我们可以从扬州的盐商经济中找到证明。

第二个结论是:商业繁荣导向社会风气的宽松和多样性。即便在禁欲主义盛行的清中期,扬州的市井生活,仍然呈现出奔放,或者说声色犬马的基调。

第三个结论是:物质主义和功利主义,同样可以酝酿高雅艺术。我们也可以从扬州的文化艺术中找到案例。

下面,我就用书中内容和历史资料,逐个论述这些观点。先来说说:扬州的盐商经济是怎么决定城市文化的?

关于扬州的历史文化形象,我先讲个小故事。有一部南北朝的杂记,记录了个笑话:有那么几个人凑到一起做白日梦。一个说要发大财。一个说想当扬州刺史,这是当时天下的头等肥差。还有一个想骑鹤飞升的,也就是坐在仙鹤的背上成仙。轮到最后一个了,他说自己要“腰缠十万贯,骑鹤上扬州”,也就是把前几个好处都给“包圆儿”了。虽说按考证,南北朝时的扬州,其实是今天的南京一带。但人们也一直用这句话形容现在的扬州。因为从汉代以后,除了战乱年代,扬州的含义,就是一个“花柳繁华地,温柔富贵乡”。唐代诗人张祜甚至用“人生只合扬州死”,来形容世人对这里的留恋。

而在历史上,扬州繁荣的最顶峰,则是在清中期,原因就是这里有盐商经济。清代的食盐运营分11个大区。其中的两淮盐区总部设在扬州。这个辖区,在今天相当于北至河南、安徽,南到湖南的大部分非沿海地区,是清代人口最密集的区域,再加上水运便利,两淮盐商生产贩运的收益,让全国其他地方望尘莫及。

清中期以前的食盐专卖体制,是从晚明承接来的。在明代,为了加强边防,内地商人只要把军粮运到前线,就有资格进入国家专控的食盐生意名单。后来,这个资格改成了直接到两淮地区缴纳白银。盐商身份是可以世袭的,至于谁家能进名册,政府说了算,所以,盐商家族历来和朝廷的关系很密切。清代人口不断膨胀,食盐又是民众生活的刚需。在乾隆初年,两淮地区还有食盐积压的记载,到乾隆八年以后,就一直供不应求了。

在乾隆年间,盐商的资格可以出租,租期从一年到五年不等。租金上涨,可以转化成盐价上涨。也就是说,看上去做盐商是稳赚不赔的。康熙年间,中央政府年均收入是两千多万两白银,扬州的盐商群体,每年可以赚到一千五百万两。简单地说就是:扬州盐商是真正的富可敌国,而且都有特殊政治背景。《红楼梦》里的贾母说:贾家只是中等人家,这是见过大世面的客观描述。论政治地位,贾家不能和王侯比;论财产规模,恐怕也比不上扬州的盐商和广州的“十三洋行”。

盐商们虽然囤积了惊人财富,但是我们知道,清代社会没有足够的产业和市场让它们继续循环运转。按照术语来说就是,这些商业资本,没法转化成产业资本。可以说,决定扬州社会文化底子的,主要是盐商如何花钱的方式。

最主要的一笔支出,还是花在皇帝身上,也可以说是政治支出。扬州盐商大多来自安徽等地,在当地是外来者,在权力体系中的角色就是财政之外的“钱袋子”。家族的生存,全靠皇帝的好恶,充满了不确定性。

《扬州画舫录》的开篇,写的是御道,也就是乾隆六次南巡的路线。康熙、乾隆为什么都要六次到扬州,这有很多深层次的历史分析。但有一条很简单,也只有扬州盐商这样的巨富,才承担得起接驾的庞大支出。整个御道都要铺设着彩色花砖和地毯,这还是小事儿。盐商们还出钱建造了行宫、修了大量的亭台楼阁和官家园林。两淮三十家最大的盐商,沿水路为乾隆修了座长达两里地的园林,里面都是仿造皇宫的人工布景,处处有戏曲和音乐表演。连喜欢奢华的乾隆都写诗说:这种排场未免太闹腾了。

盐商们是宁可殷勤过头,也不敢稍有闪失的。有个很出名的传说:当时扬州盐商的首脑叫江春,他集官员、商人和文人于一身,是扬州历史上的重要人物。当他听说乾隆游览时说了句“可惜少了个喇嘛塔”。立刻贿赂皇帝的随从,得到了北京北海白塔的图样。随后调集工匠,连夜之间,造了一座27米多高的白塔。乾隆看到大吃一惊,赞叹盐商的财力竟然到了这个地步。

盐商向皇帝露富,是为了证明自己既有利用价值,又有主动服务的积极性,含义是请皇帝放心使用。江春历年向朝廷捐纳的银子总数1100万两,一家就占了两淮盐商的四分之一。他还不惜代价,多次为皇家私事效劳,比如两次参与操办太后的生日。他花钱花到了自己家的生意本钱都凑不齐的地步,甚至家族也由此败落。而这,却已经是盐商的最好结局了。除了直接为皇帝花钱,盐商的政治投资还包括捐款、向大官行贿和为自己以及子弟捐官,毕竟,古代商人的社会地位比较低,他们想要买的,不过是个安全感。

所以,清代盐商除了外表的奢华光鲜,还有有苦难言的一面。这些复杂、隐秘的心态,就表现在他们的生活方式上。

盐商的宅邸,当然也是极尽奢华,而且互相比拼。今天都说“苏州园林”,而在清代的口碑是:到杭州看湖山,到苏州看街市,到扬州看园林。扬州现存的著名园林,很多都在清代排不上。盐商的花园,普遍占地几十亩以上,园内要建造几十处的建筑风景。有一对盐商兄弟,各自有五十亩花园。一个姓程的盐商,家里的荷花池有十几亩,梅花园有十亩,芍药园也有十亩。当时扬州新河两岸,一家挨着一家,全都是富商的大花园。再加上那些为接驾建造的建筑,这些城市地标,决定了当时扬州的面貌和气质。

扬州盐商的这种生活,既有风雅细腻的一面,也有诡异病态的一面。风雅和细腻,我主要放到后面讨论扬州文化的部分再说。这里可以先举个例子:当时扬州城最好的厨师,不在大酒楼,而是在盐商们家里。他们为招待官员,彼此斗富,网罗天下名厨,精制山珍海味。比如,我们在《舌尖上的中国》里看过那道“文思和尚豆腐”,是把一块豆腐切成比头发丝还细,这就不是日常的饮食需求,而是专为盐商们夸耀用的。

再来说荒唐病态的一面。盐商们比豪宅,比古玩,比马匹,比吃,比穿,比婚丧嫁娶的豪华,这在当时都是常态。有个富翁想知道“一掷千金”是什么体验,门客就买了无数金箔,搬到山上,向山下抛撒,一阵风过,江沿岸的树林草丛,全是一片金光闪闪。有个富翁花了三千两黄金,买了无数的苏州不倒翁,放进河河里,让整个河道都堵塞了。这类稀奇古怪、匪夷所思的事情,在清代的扬州城里经常发生,也塑造了城市的气质。

那么,该怎么宏观定义清代扬州的城市文化呢?

首先,扬州属于江南文化。在地理上,它在江北,但从文化区域上来说,却是不折不扣的江南。这可以说是文化禀赋对行政区划的超越。估计在乾隆的南巡体验里,也是觉得到了扬州就到了江南。

其次,扬州文化是多维度的、充满动态的,在清代非常罕见。扬州是当时最大的移民城市之一。商人、文人、包括底层民众,都向这里流动。人的流动又加速了物的流动,强大的购买力和市场需求,让天下物资都向这里集中。于是,在扬州形成了多层次的文化结构:既有城市经济支柱的盐商阶层,也有大批著名学者和文人;既有风气独特的扬州官场,也有草根阶层,其中还潜藏着大量奇优名娼、江湖异士。

而这一切,又都是从清代的盐商经济开始的。

充裕的财富和多维度的文化,让扬州成了清代的特殊地方:这里的社会风气比较开放,市民的生活也相对自由。

为什么说这种生活是特别的呢?我之前为你解读过荷兰汉学家高罗佩的《中国古代房内考》,这是讨论中国古代性文化的名著。《房内考》没有写清代,原因是清代理学盛行,和性有关的资料都被禁止、删除了,研究没法做。人们对清代的一般印象,也都是如此:清代的理学和礼教登峰造极,全社会都盛行禁欲主义。这种描述,在大部分地区都比较准确。但当时的扬州,则不太一样,清代扬州总是有一种纵欲主义色彩,或者用比较中性的描述是:清代的扬州市民们似乎可以坦然享受和时代主流不一样的感官愉悦。

为什么扬州可以呢?这就要说到我的第二个推论:经济发达会导向社会的宽松和多样性。

我们先从介绍城市架构说起。清代的扬州布局延续自明代,在上世纪五十年代,城墙被拆除了。但今天的旧城,大体保持了《画舫录》的记载。扬州号称“巷城”,就是说城里密布着古代街巷,全城有600多条巷子。这些街巷一般只有两三米宽,最窄的不足三尺。短的几十米,长的有三四里。这种布局,应该和过去城中大宅密布有关。不是扬州本地人,走进街巷以后,很难分辨方位。

我们来看看这些街巷里的市民生活。扬州有句俗话是“早上皮包水,晚上水包皮”。“早上皮包水”,指的是喝早茶,吃茶点。李斗说“吾乡茶肆,甲于天下”,非常自豪,也非常自信。当时的扬州茶馆,要么是买下过去大户人家的宅院进行整修,要么是自己出钱建一座园林。总之,开茶馆必须得有亭台楼榭和花园。所有的家具器皿,也都要精细美观。各家茶肆都有自己的拿手点心,也就是至今闻名的“维扬细点”。书中记载的面食,有很多老扬州人,如今已经见不到了。

“水包皮”就是洗澡。按本书的考证,扬州人的洗澡习惯,是从京杭大运河边上的邵伯镇兴起的。在李斗生活的时代,全城已经密布大小浴池了。池子由白石砌成,每个池子的水温、大小各不相同,对应不同的年龄群体。如今扬州有名的修脚、按摩,也是那时候发展起来的周边行业。当时的扬州有个习俗,男子迎亲前要到浴池做整套的梳洗,全下来要几十两银子。相当于小户人家一年的生活费。看起来,富商们的奢华作派,对民众也有影响。

这还只是追求舒适和安逸。我们再来说说放纵的一面。也就是扬州的妓院和娱乐业。《画舫录》记载,曾有个富家浪荡公子,带着百万家财,在苏州、南京等地的高级妓院四处漫游,自称是他没有见过的佳丽,就是乡下的村姑。以至整个江南地区,都流传着他的大名。当他走到扬州的小秦淮河时,就留下不走了。小秦淮河两岸,密布着戏班和秦楼楚馆,让他流连忘返。扬州的这种名气,在清代之前就有。当时更是繁荣,郑板桥是扬州人,他形容这里是“千家养女先教曲,十里栽花算种田”——穷人家养女儿,不教针指而教弹唱,家里不种地而种花,都是为了承接这个巨大的娱乐业市场。

关于这类话题,倒是可以从抽象角度来讨论:人性是恒久的,人的基本欲望是不变的。像清代那样用理学和礼教压制自然本性,和过度放纵一样,都属于病态。比如,我们可以扪心自问:如果穿越到清代,你会不会选扬州落脚?

那么,这里就有一个问题了:既然官方提倡理学和禁欲,为什么没人来管一管扬州呢?不是不想管,而是管不住。普通民众相信清代理学那一套,需要信息闭塞,物质和思想处于双重的贫乏。扬州的开放和富足,已经让人们见识到了更丰富、也可以说更合理的生活。曾国藩就是以理学家自居的。但是当他攻克南京以后,也是首先恢复秦淮河畔的花街柳巷。他的理由是要“养活细民”,也就是稳定底层老百姓的生活。实际上,作为手腕高明的政治家,他非常清楚这是当地文化的一部分,是南京的生活方式。战乱之后首要任务是恢复,重建日常状态,所以也就要从这里开始。我刚才说扬州的官场特殊,特殊在什么地方呢?就是清代的扬州官员,相对更爱护文化,也比较宽容,因为这才因势利导的明智选择。

就连乾隆到扬州,也是冲着享受这种世俗乐趣来的。乾隆的文化立场看起来是比较矛盾的:他表面上搞四库全书这种大工程,实际上是借机会禁毁民间思想。但是,当乾隆严厉查禁各地书籍时,特地对扬州的戏班网开一面。特地下旨关照说:不需要惊动地方政府,只删减剧本的一些情节,用不着整出戏都禁。这是因为他个人好热闹、爱看戏,还是觉得这些民间的俗文化不会造成威胁,没有足够史料支撑,不能下定论。总之,扬州的戏剧业得到了发展的机会。

因为康熙、乾隆下江南,两淮的盐务衙门历来有蓄养戏班的规矩。这些戏班集中在扬州,随时听候召唤。外地戏班到扬州,也要到一个叫梨园总局的管理部门挂号报道。国家和盐商出资的班社称为内班,演员的收入高,也容易出名。一个内班的规模,人数多达上百人。

《扬州画舫录》也是中国戏剧史的重要资料。因为李斗就是戏曲行家,在书里抄录了上千出戏的名目,记载了戏班如何运营、分工,以及演出程序等等细节。他还精妙传神地刻画了戏剧名角们的风采:有个小旦演员八九十岁登台,还如同十五六的女孩子一样柔媚。大盐商以上千两银子一出戏的天价,请来四川名角魏三儿。当他乘船在湖上游览时,妓女们听说,都驾船来围观名伶风采。原文有八个字的形容这个场面,是“画桨相击,溪水乱香”,就是说画着彩绘的船桨互相磕碰,湖面上飘荡着阵阵脂粉香气。而魏三儿的表现呢?也是八个字:“举止自若,意态苍凉”。这就写得更传神了:魏三儿这年四十岁,在清代可以自称“老夫”了。他历经世态炎凉,深知这繁华荣耀的背面就是虚无。明星有了比较深的修养和阅历,从梁朝伟到周润发,都有类似风度。另外,从这段记载里,我们还能看出来,扬州的生活,扬州的市井文化,是相当宽松的。

说到这儿,我总结一下第二个结论:扬州的经济实力,让它可以在清代的禁欲文化里成为一股奔放的“清流”。仓廪实和衣食足,不仅是道德的基础,也是生活自由的基础,对群体和个人,都是如此。

但这里面还有一个悖论:一般说来,充满铜臭气的唯利是图,会熏染和扭曲高雅的艺术,让社会文化显得庸俗和浮躁——很多忧心忡忡的学者和艺术家,都是这么抱怨的。我觉得,这未必是个真问题。从艺术从业者的视角看,功利主义会形成诱惑,但并不是强制。如果被它引诱上了另一条路,只能说是自己不坚定。何况,从社会规律来看:物质主义和功利主义,往往会为文化和学术创造更好的条件。

这在清代扬州的文化圈和艺术圈,都有很好的显现。

盐商中的很多人,或者附庸风雅,或者是真的爱好、真的内行,都乐于为文化事业投入大量金钱。最明显的好处是,与士大夫建立关系,可以在主流社会获得名誉。扬州的书院和学校,都是由盐商们捐建的。扬州的洪氏家族,从明代开始就是盐商,他们专门建了座“洪园”来款待天下名士。我们前面说的江春,自己就是个有名的文人,江家的子侄,出过十几位有名的诗人、画家。

在扬州好谋生,也是当时书画家们的常识。因为大批文化人流入,让扬州迅速成了清代文化艺术的基地。明末清初的书画名家石涛,晚年就定居在扬州。我们都知道石涛的山水和花卉成就很高。另外,他当年在扬州还有个特殊的营业项目,就是为盐商们的花园建假山。石涛是明代皇族子孙,明亡以后落发为僧,云游天下,胸有丘壑。按他的设计垒出来的假山,非同凡响。当时的富翁,都以请到石涛为园林画图为荣。

我们还知道有名的“扬州八怪”,包括郑板桥、金冬心、黄恭寿、罗两峰等画家。其实,当时并没有“八怪”这个说法。“八怪”也不是实指八个人,先后被列入这个画派名单的,一共有十五位画家。他们也不都是扬州人,很多人都是移居到这里的。这些画家在扬州,都理直气壮地挂出了润格,也就是价目表,这也是因为扬州早已形成了成熟的艺术品市场。郑板桥当时的开价是:大幅作品六两,一个扇面五钱银子。对盐商来说,是很便宜的,为了家庭装潢而养一批画家,不是什么大问题。

不只艺术圈,学术界也是如此。在清中期,扬州本地形成了著名的扬州学派。清代学术界有“吴学最专,徽学最精,扬州之学最通”的说法。对扬州学派的学者们来说,除了富商的资助,这里还有盐商马氏兄弟这样全国闻名的大藏书家,能为他们提供研究资料。扬州学派里有个以狂傲著称的学者汪中。他有一次扬言说:扬州府只有三个学问通的人,还有三个学问不通的人。通人里,除了他,还有语言学大家王念孙。那三个不通的人,也都是当时学识渊博的著名学者。有个乡绅不识相,问汪中自己怎么样?汪中说你不算不通。对方听了挺高兴。汪中则接着说:“你得再读三十年书,才有希望达到‘不通’。”汪中如此口无遮拦,到处得罪人,还能在文网严密的乾隆时期保全性命,留下学术成就。也是因为得到了扬州盐政和商人的包容和接济。他晚年生活拮据,就靠为商人鉴定书画维生。

郑板桥和汪中这些学者、艺术家,赚着商人的钱,心里还是瞧不起他们的庸俗和铜臭气的,一有机会就写诗作文,发泄不平。清代文人都将盐商蔑称为“盐呆子”。痴呆荒唐的一面,我们前面说过。但他们似乎忘了:没有这些他们瞧不上的俗人,自己这种雅士,日子是过不下去的。在历史上,能造就文化艺术繁盛的土壤,通常离不开所谓的庸俗和功利。社会有了富余和闲暇,才会产生对艺术的追求,才有文化艺术的机遇和市场。

另外,财富和世俗,除了为艺术创造宽松条件,也对艺术精进有促进。我再举两个例子。

第一:《画舫录》里有个故事。一个老者请戏班到家里演戏。班主以为他是不懂戏。就夸口说让我们演一出得三百两,我们还要顿顿吃火腿,喝安徽的松萝茶。结果老头全都答应了。于是,到他家里,只给火腿和松萝茶。开演之前,老头先在戏台上摆下三百两。然后手里拿着界尺,台上每唱错一个音,立刻就拍着尺大声呵斥。戏班的人才知道:这下遇到了大内行,又羞又愧。我们经常抱怨某些传统艺术日益滑坡,一个重要的原因,就是不再有这种内行观众了。少了他们的监督,演员们也就少了畏惧之心。艺术创作需要有钱有闲,欣赏艺术也是。这样的老者,也是只有扬州这种地方才会有的。

另一类例子是:除了前面说的石涛造的假山,清代的扬州园林,还有很多细节追求。比如,在假山上,还会引水凿洞,建人工瀑布。有的能工巧匠模仿济南趵突泉,设计机械,造出了人工喷泉。园林里会摆盆景。扬州的盆景是中国五大盆景流派之一,有“以方寸之地浓缩天地”的名声。园林不是还要养金鱼吗?在清代,扬州的金鱼也是贡品。这种高端化、精细化的需求,会激发艺术创造力。

好,关于繁华雅致的清代扬州,我就为你介绍到这儿了,下面回顾一下。我在本期音频里,和你分享了三个文化观点。

第一个是:地方经济对于地区文化有决定性作用。在清代中期,扬州因为盐商经济而达到了繁荣顶峰。盐商自己的奢华生活,为了接驾建立的城市景观,决定了城市的布局的面貌。盐商们的文化癖好、生活方式,也决定了扬州的文化基调。

第二个是:商业繁荣导向社会的宽松和多样性。因为经济发达,官方的禁欲思想在清代的扬州推行不开。这里的花街柳巷和戏曲娱乐,始终是高度繁荣的。市民的生活也优哉游哉,有特殊的富足气派。

第三个是:物质主义和功利主义,有利于文化艺术生长。被视为唯利是图的盐商,实际上是艺术的供养者,甚至是保护人。他们的需求,也促进了艺术的精细化、高端化。

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.地方经济的特点,会决定地区文化的品质。

2.商业繁荣导向社会风气的宽松和多样性。

3.物质主义和功利主义,同样可以酝酿高雅艺术。