《战败者》 青年维也纳解读

《战败者》| 青年维也纳解读

关于作者

罗伯特·格瓦特是德国人,他在牛津大学取得了博士学位,主修欧洲史和德国史。现为都柏林大学现代历史学教授、战争研究中心的主任。著有《希特勒的刽子手》《俾斯麦神话》等书。格瓦特的研究和论著绵密而丝丝入扣,并且见解独到,论述语言也充满了力量。

关于本书

《战败者:两次世界大战间的革命与暴力》是一本具有话题性,见解独创的书。作者为我们展示了一战结束到二战之间,世界是如何衍生出法西斯主义的。一战的残酷令战胜的各国政府对战争无比谨慎,在他们的绥靖态度下,新冲突却由暴力的平民、非法的军事集团,以及想象中的仇恨点燃了起来。民族自决的理念没有让世界恢复平静,反而孕育出复仇的火焰。

核心内容

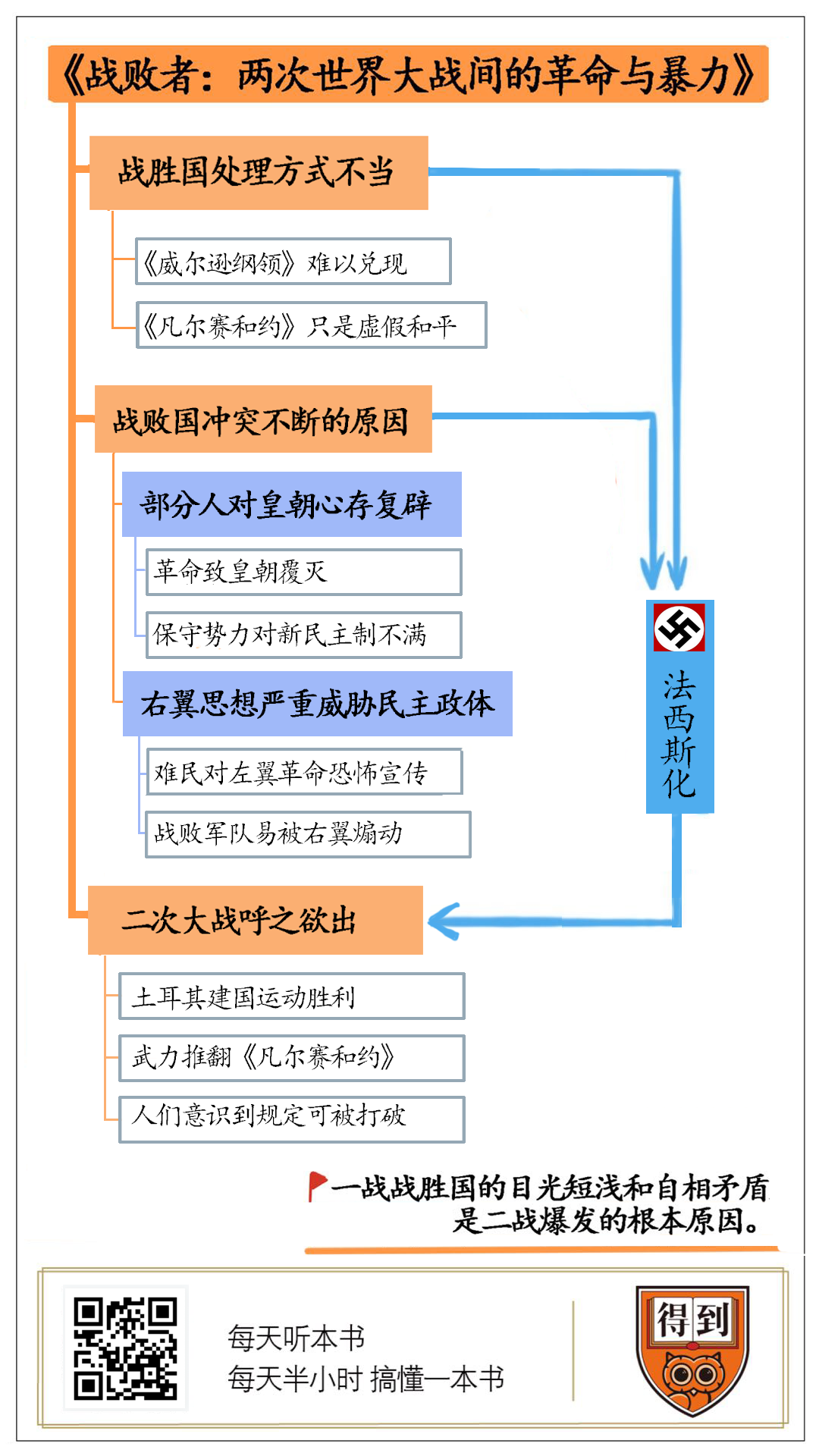

民主与民族自决原则,多么美好的两个概念,这是美国总统威尔逊理想中的一战战后新秩序。然而当这一切无法完全兑现时,反而形成了战败国极端民族主义的旗号,催生这些国家的复仇主义和法西斯主义。在一战刚结束时,二战的爆发就已经决定了。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《战败者:两次世界大战间的革命与暴力》。从书名你就可以看出来,这本书讲的是第一次世界大战之后的战败国。这些国家在战后一直冲突不断,有革命、有大屠杀、有种族清洗,为什么会这样呢?某种意义上说,是因为美国提出的欧洲和平秩序的基础——民族自决原则反而成了战败国极端民族主义的旗号,催生这些国家产生了复仇主义和法西斯主义。所以作者认为,二战爆发在一战刚结束时就已经决定了。

传统的观点认为,二战爆发的根源是法西斯主义的兴起,而导致法西斯主义兴起的是1929年的经济大萧条。这一切都产生在1924年一战战败国赔款计划,也就是道威斯计划以后。道威斯计划就是战胜国针对德国经济的解困方案,这个计划是想尽量维持德国的造血能力,这样才能保证敲骨吸髓的赔款可以持续。然而这种看法无法解释一个事实,那就是欧洲大部分法西斯运动明明在道威斯计划以前就产生了。而且,经济危机引发法西斯化的理论可以说只适用于一个国家,那就是德国,但是爆发法西斯运动的国家还有很多,比如匈牙利、南斯拉夫,以及奥地利、希腊、西班牙等等。

这本《战败者》解答了这个问题。作者罗伯特·格瓦特的童年是在冷战末期的柏林渡过的,他写这本书,是因为他13岁的时候看到柏林墙倒塌,受到了很大的震撼。他从这里一直向前追溯,从冷战到二战,一直回望到第一次世界大战。格瓦特分析了长期被忽视的“一战战后初期”。在他看来,第一次世界大战结束后,新的国际秩序是脆弱的,终结只是早晚的问题。那时候,整个中欧几乎都是战败国。战胜国一方面用民族自决点燃起他们的希望,一方面又因为利益撕碎了他们的幻想。土耳其建国运动最早破坏了一战后建立的国际秩序,然后中欧各国爆发了法西斯运动,第二次世界大战随之开始。

接下来,我会从三个方面来讲这本书。首先要总结胜败双方的利益诉求,这样一战战后的格局背景就明白了。第二要探究战败国冲突不断的原因,一个是中欧各国在一战末期发生的革命,另一个是战后无法安置的旧军队。这两点把中欧变成了法西斯运动的火药桶,而美国总统威尔逊倡议的民族自决原则,是火药桶的导火索。第三,我们要说一下在纳粹德国产生之前的土耳其建国运动,这个事件可以看作是法西斯运动和世界大战长期被人忽视的一次预演。

我们进入第一部分。1918年11月11日,德国的投降宣告了第一次世界大战结束。我们知道,第一次世界大战的两方是战胜的协约国和战败的同盟国,既然战争结束了,就需要和平会议来调节战争双方的矛盾,确定新的国际秩序。这时候,胜利者各有各的盘算,而战败的各国却面临着同样的困境。

先看胜利者一方。一战结束后,协约国很快召开了巴黎和会,目的是解决战争造成的问题,奠定新的和平局面。可是,在巴黎和会上,很多战胜国其实只是陪衬,主导会议的就是英国、法国、美国和意大利这四个强国,而这几个国家也是各有各的打算。

法国是这四个国家里受到伤害最严重的一个:德国先占领了法国的领土,强行开采法国的矿山,使用法国的工厂,后来在撤退的过程中,又破坏了这些资源;法国的人员伤亡也非常惨重,在被占领区,许多法国人被德国人屠杀,有些被强征作劳动力。战争让法国失去了所谓“整整一代人”,因此法国最迫切地要求得到赔偿。

同时,法国也是最害怕德国再度崛起的国家,因为它是无力单独面对德国入侵的,这个结论在一战时已经证实了。而且,一战后俄国已经不是法国的盟友了,法国少了一位可以包夹德国的东方朋友。所以,法国希望肢解德国,这样才能保证自己的安全,最起码也要削弱德国的力量。但法国要求的赔偿和安全是自相矛盾的:假如把德国削弱到能让法国满意的程度,那德国肯定就没办法支付巨额的战争赔款。更何况庞大的赔偿肯定会让德国经济崩溃。

这个情况下,英国站在在一个贸易国家立场上不得不思量一下,德国本来是自己战前最大的贸易伙伴,如果因为赔款而陷于金融紊乱,这明显不符合英国的利益。对英国来说,稳定国际汇兑市场更重要,所以英国对待德国的态度要温和的多。

那么,另外两个国家呢?美国的主张是相当具有道义色彩和理想化的,这一点我们会在第二部分具体展开。而意大利在四强里完全就是一个配角,所以意大利在和会上的发言权也无法和其他三强相比。

接下来,我们再看看战败者的一方,这也是本书重点讨论的部分。一战结束,对于战胜国来讲意味着和平,对于这些战败国,却是一场新灾难的开始。这时候战败国的处境,可以概括为两个字,就是混乱。在我们印象中,失败的国家主要是德国、奥地利和奥斯曼帝国。但是不要忘了,奥地利或者说奥匈帝国是一个庞然大物,包含了今天的许多中欧国家。对比一下1914年的地图就会发现,中欧和东欧原本只有德国、俄国和奥匈帝国这三个大帝国。一战之后,这片地方分裂出了许多小国,整个地区的版图完全改变了。这些国家实际上都经历了很深的苦难,它们的处境相似,都接近了崩溃的边缘。

从奥匈帝国解体出来的国家里,奥地利建立了德意志奥地利共和国。匈牙利王国在经历了共和国、苏维埃政权和内战之后,恢复了君主政体,但是这个王国却并没有国王,整个国家由一个没有海军的海军上将统治。捷克斯洛伐克共和国成为了协约国的一员。克罗地亚和斯洛文尼亚王国虽然没有捷克斯洛伐克的好运气,不过他们向协约国成员中的塞尔维亚发出呼吁,要求和塞尔维亚结成三元君主国,这就是“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国”。

所以,和传统的历史研究不同,作者是把东欧和中欧的国家一揽子考虑,而不是把每个国家孤立的看。这种看法,明显更符合战后真实的格局。作者认为,这些处于混乱中的战败国有统一的诉求,就是都想努力摆脱混乱的局面。在他们看来,最简单有效的方法就是,像捷克斯洛伐克一样,直接摆脱战败国的身份,这样就可以逃脱制裁。毕竟战败的是奥匈帝国,它们这些独立出来的小国,甚至可以说是受害者。

从战败的旧帝国中金蝉脱壳,是这些战败国的普遍诉求。这时,战争末期美国国会的一次讲话给了他们希望,那就是威尔逊纲领。这个纲领提倡欧洲在划分战后秩序和疆界的时候,要尊重各民族自身的独立性,这就是我们前面提到的民族自决原则,而且大国不应该干涉或者操纵弱小的民族,这是对弱小国家权利的许诺。所以,当时战败国中的诸多小国都为之一振。这些小国都以为,只要推翻了战败的旧帝国,实现民主和民族自决,与旧帝国彻底划清界限,就可以摆脱战败国的帽子,就可以尽量摆脱战后制裁,而且得到一个善意而体面的和平。

但是,威尔逊纲领只能说是美国的一厢情愿。首先,美国根本就不在欧洲,它也没有对奥斯曼帝国、保加利亚等国家宣战,它只是参与了战争。所以在战后怎么处理欧洲这个问题上,美国的发言权是很有限的。其次,美国的参战和它在战后提出的原则,都有自身的意识形态背景,他们号称是为追求民主和民族自决而战争,但是,对英国、法国和意大利来说,他们参战本来就不是出于这个原因,战后自然也没要遵从美国的意识形态。对它们来说,是否有具有正义感的旗号并不重要,这还是一场传统的帝国主义战争。而且,那时候的美国还不是世界的超级霸主,没有能力用自己的威望来压倒这三个国家。

对于其他的战胜国而言,他们是凭借武力战胜的,当然不能容忍战败国通过威尔逊纲领金蝉脱壳,逃脱制裁。于是,这个和平跳跃也就成了强国布局世界的幌子。在具体执行的时候,只有当协约国中的英国、法国、意大利其他三强愿意接受威尔逊的意见时,民族自决才能被落实。然而当三大协约国不愿接受的时候,民族自决就被抛在一边。可想而知,一旦这个矛盾爆发出来,战败者们不光会对战胜国的欺凌产生憎恨,同时也会认定威尔逊纲领根本就是欺骗。事实上,这些小国翘首期待用民族自决的原则解决问题时,等待他们的将是失望的结局。

于是,在战败国中,种种不稳定因素就爆发出来了。在中欧这些地区,有两个极端不稳定的因素在一战末期就已经汇集成型了,第一是早在1917年就开始笼罩欧洲的革命风潮,第二是战争结束后从战场上回到中欧的庞大军队。这两者把中欧大地变成了极富矛盾的火药桶。通过巴黎和会建立的凡尔赛体系,并没有稳定住局势,反而像点燃了火药桶的导火索,当火药桶被引燃后,极端民族主义和法西斯便蔓延起来了。下面我们就分别来看看这两个不稳定因素是怎么被点燃的。

先说革命风潮。俄国和德国的革命都是因为战争的摧残引发的,让我们把时间往回倒两年,1917年俄国二月革命爆发,难民不断向西方逃亡,信息扩散,形成了恐慌。柏林的政府原本是偏向左翼的,但是俄国的难民逃到柏林时给柏林人大肆渲染了左翼革命的恐怖。这个现象其实也很正常,因为被左翼革命赶到欧洲的,显然大多是旧俄罗斯帝国的偏上层阶级。这些难民本来就是革命的对象,他们当然会把革命的恐怖放大。这样一来中欧的德国、奥地利、匈牙利的政治意识形态都被影响,民意也向右翼倾斜,这些国家也就从左翼倒向了右翼。

在这儿我们再解释一下左翼和右翼的关系。在反对旧帝国的运动中,左翼和右翼就相当于革命这枚硬币的两面,当这个硬币倒向左派的一面的时候,革命就发展成了左翼彼得格勒的十月革命,而这个硬币如今倒向右翼了,也就诞生了推翻德皇威廉二世的德国十一月革命。这个右翼的演变也成为了催生法西斯主义的温床。

除了革命的影响,另一个法西斯化的催化剂就是军队。在德国、奥匈帝国和俄国各有一支强大的军队。战败以后政府无法合理安置他们,社会也没有那么多工作机会,所以他们退伍后面临着危机。除了物质生活的危机以外,精神上的打击也很严重。这些军人本来被视为国家的保卫者,但战后他们却被本国人民视为将国家拖入深渊的战争机器,他们的尊严荡然无存,迫切需要寻找自己的正当性。只有国内培养起对凡尔赛体系的逆反和仇恨,他们保家卫国的正当形象才有可能被社会重新认可。这些找不到出路的军人自然很容易被极端民族主义和极右势力煽动。

但是,巴黎和会中,战胜国显然没有意识到这两个问题的严重性。比起可能引发的极右翼兴起,他们更担心苏维埃和国际共运的威胁。前面说了,整个凡尔赛体系,本质上的基调还是战胜者对战败者的制裁。在这个基调下,威尔逊纲领所说的民主和民族自决无法真正实现。但是,不可否认的是,它听起来还是个能解决问题的好办法,在道义上具有正当性,所以,它反而成了战败国那些民族主义者的旗号。这样一来,表面上稳定的战后局势也就埋下了深深的不安要素。

第二部分,我们分析了一战以后战败国在和平之下潜藏的危机。1917年至1923年间,遍布中欧、东欧和东南欧的暴力冲突导致数百万人死亡。而正是在这样的战争废墟上,极端意识形态开始形成,很多战败的国家里都发生了法西斯运动,矛头都直接指向了凡尔赛合约。其中意大利和匈牙利很早就法西斯化了,德国反而是最后法西斯化的。起初各国仅仅是隐而不发而已,当有一个国家真的跳出来反抗凡尔赛条约,并以暴力获得成功时,潘多拉的盒子就被打开了。这个国家不是德国,而是土耳其。在某种意义上讲,土耳其建国运动可以被视为第二次世界大战的预演,但是这个事却经常被人们所忽视。这就是我们要说的第三部分。

在一战结束后,奥斯曼帝国也覆灭了。协约国和土耳其自由派内阁的和平基础是《色佛尔条约》,这个条约在领土划分方面对战败的土耳其相当苛刻。另一方面,身为胜利方的协约国希腊占了大便宜。和其他战败国一样,土耳其国内的民族主义者是无法接受这一切的,于是土耳其共和国第一任总统凯末尔领导国家跟西面的希腊人作战。他的战争持续到1923年,最后很成功地迫使协约国放弃了对土耳其的干涉。

在通常的看法中,凯末尔并不是一位法西斯式的领导人,他甚至被多数人评价为伊斯兰国家民主化和世俗化的楷模,但是凯末尔的土耳其国民运动其实也有危险的地方。凯末尔很少有妥协的一面,因此他采取的形式是内战与外战相结合。他不但和国外的协约国干涉军以及希腊军队作战,也和国内的妥协派作战。在复仇主义煽动下,土耳其人对敌国平民和本国少数民族采取了非常凶残的镇压态度。土耳其和希腊在港口城市士麦那的作战后,大量的希腊人和亚美尼亚人被屠杀或者赶到水里淹死,城市也被放火烧掉。

紧接着,凯末尔政府根据信仰和种族,把二百万人划分为非穆斯林,强制赶走,希腊也把四十万穆斯林交换给土耳其。这就是不人道的人口交换政策,你会发现,二战时德国的人口清洗、种族灭绝和强制的民族迁徙,其实在土耳其的这场预演里面都已经出现了。

土耳其和希腊的战争结束后,各国在洛桑召开了新的和平谈判。在这次谈判上,大部分对和约不满的国家的首脑都出席了,比如意大利的墨索里尼,保加利亚的首相亚历山大·斯坦博利耶斯基。会议上签署了《洛桑和约》,取代了之前和协约国签订的《色佛尔条约》。《色佛尔条约》就成为凡尔赛和约中第一个被废除的部分。

这件事在整个中欧和东欧引起了震动,所有战败国都看到了《洛桑和约》的意义,那就是凡尔赛体系这个国际秩序并不是不可颠覆的,解决的办法就一个,那就是战争。这其中也包括德国的希特勒。他们都已经认定了自己在未来应该所采取的政策,那就是直接诉诸武力。

所以我们才说土耳其建国运动是第二次世界大战的预演。因为它成功地用武力推翻了一战之后协约国构建的新秩序。不管凯末尔用暴力和民族主义旗号争取民族独立的做法有没有争议,但是它的确在客观上点燃了欧洲法西斯运动爆发的火种。

说到这里,《战败者》这本书就讲完了,我们来总结一下。《战败者》是一本填补两次大战间历史研究的好书,作者格瓦特的分析,跳出了过去只看德国的视角,他指出了一个传统史学观点不能解释的现象:在经济危机和大萧条以前,中欧和东欧各国的法西斯化就已经相继发生了。所有这些法西斯化的国家都有一个共同点,那就是它们都是第一次世界大战的战败者。

如果把所有这些战败者看作一个整体,那么,让它们法西斯化的原因基本上有三个。首先是在中欧和东欧的革命导致了王朝覆灭,对王朝心存怀念的人们想要复辟,这些保守势力对新生的民主制度不满。俄国难民对左翼革命的恐怖宣传也让民心向右翼倾斜。其次,这些战败国在战争期间动员了庞大的军队,军人复员后遇到各种困难,所以他们更容易被右翼思想煽动。这两个严重威胁到民主政体的原因在巴黎和会召开之前就已经存在了。

但是,其实只要战胜国能够兑现《威尔逊纲领》所宣布的民族自决原则和对战败国的宽大处理,战败国重组的民主共和政府还是能得到人民的支持,并生存下去的。可惜的是,巴黎和会没能兑现《威尔逊纲领》,他们表面上提民族自决,实际上实行的却是霸权政策。这才是让战败国走向法西斯化最关键的原因。

《凡尔赛和约》实现的和平只是虚假的和平,所有曾经对巴黎和会心存幻想的战败国国民,都产生了严重的失望情绪,甚至是被欺骗感的感觉。他们认定,《威尔逊纲领》所许诺的民族自决和宽大的和平条件,只是协约国在战争末期为了打击同盟国士气,甚至煽动人民反对旧帝国的宣传手段。这样一来,右翼势力所鼓吹的复仇主义得到了越来越广泛的支持。当土耳其建国运动胜利之后,所有这些对凡尔赛体系心怀不满的人都意识到,武力可以推翻《凡尔赛和约》,打破《和约》规定的国际体系。这时候,第二次世界大战也就呼之欲出了。

传统史学观点倾向于把第二次世界大战归咎于经济危机和大萧条,《战败者》这本书提供了一个新的视角。它指出把“持久的和平”变成“二十年的休战”的根本原因,是战胜国的目光短浅和自相矛盾。这一点正是这本书的可贵之处。

撰稿:青年维也纳 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.在经济危机和大萧条以前,中欧和东欧各国的法西斯化就已经相继发生了。所有这些法西斯化的国家都有一个共同点,那就是它们都是第一次世界大战的战败者。

2.战败国法西斯化的原因有三个:中东欧革命导致的王朝覆灭、战败国军人复员困难、巴黎和会实行的霸权政策。