《我的应许之地》 徐长安解读

《我的应许之地》| 徐长安解读

关于作者

阿里·沙维特,以色列著名的专栏作家,中东问题专家。沙维特出生在以色列的雷霍沃特,后加入以色列国防军,成为一名伞兵,并在耶路撒冷的希伯来大学研读哲学。在20世纪80年代,他开始为《Koteret rashit 周报》撰写文章,90年代担任以色列公民权利协会董事会的主席,1995年,他加入了《国土报》,并成为《国土报》的首席记者之一。

关于本书

《我的应许之地》是一部震撼人心的以色列建国史,也是百年来犹太民族的奋斗复兴史。作者阿里·沙维特以自己家族故事为引子,通过亲身经历、深度访谈,历史文献、私人日志、信件等,通过一个个扣人心弦的个体故事,试图描述出以色列的全景大历史,以引出更深层次的以色列国家思考,并对中东地区的纷争渊源进行了历史性梳理。

核心内容

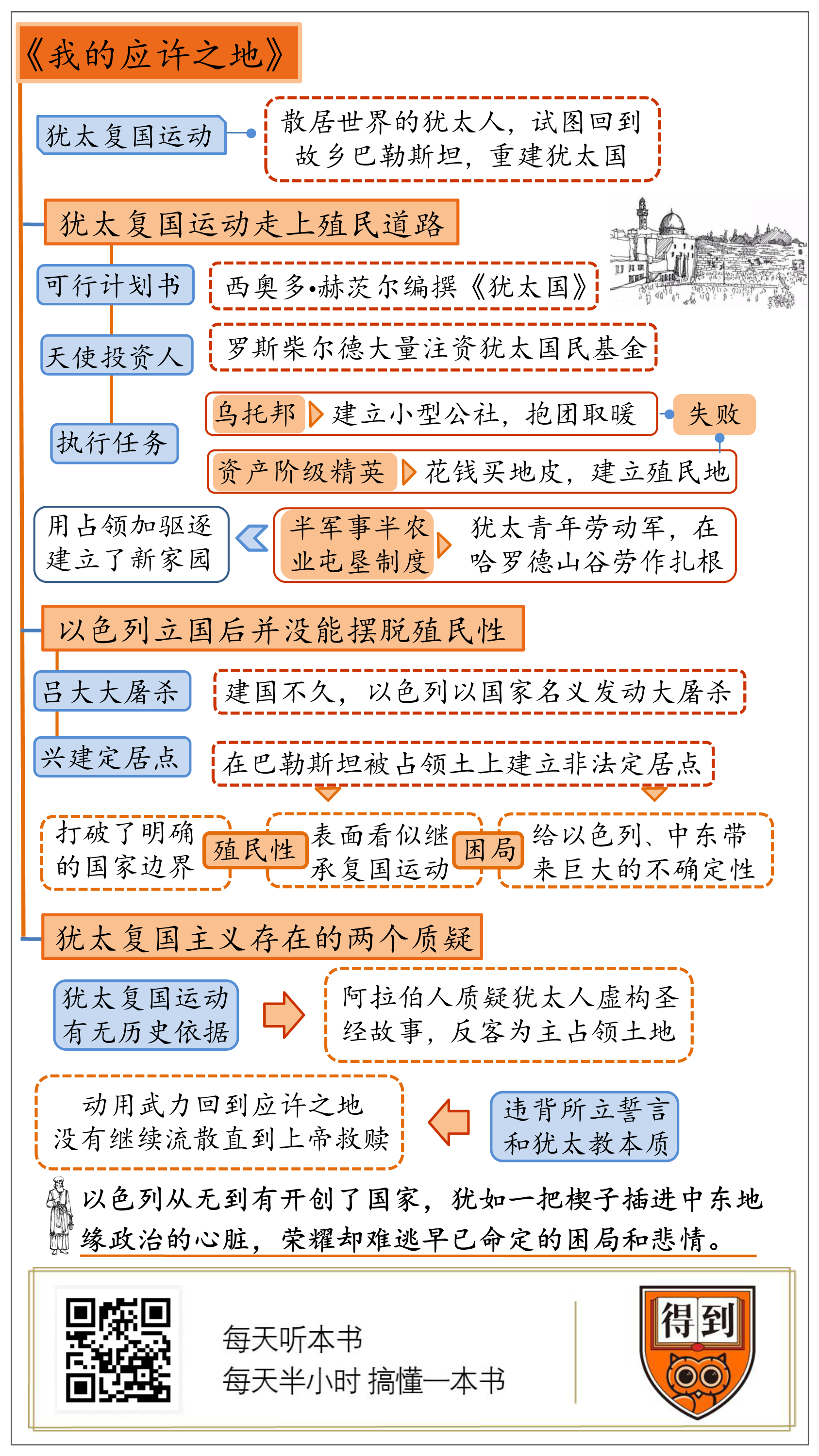

首先,这是一部反思犹太复国运动殖民性的著作。作者以极大的勇气,挑战以色列的主流意识形态,质疑犹太复国运动的合法性。

其次,以色列故事存在两个巨大的争议话题,一个是吕大大屠杀,一个是定居点运动。以色列在被占领的阿拉伯国家领土上兴建定居点,表面上看,是对犹太复国运动的继承,但事实上暴露了以色列的殖民性,并将以色列和中东的地缘政治裹挟进了巨大的不确定性当中。

最后,犹太复国主义存在两个质疑,阿拉伯人质疑犹太人虚构圣经故事,是为了反客为主,赶走阿拉伯人。而犹太教宗教人士质疑犹太复国主义者违背誓言,动用武力回到应许之地,甚至试图把犹太人的命运掌握在人的手中,这违背了犹太教的本质。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《我的应许之地》,副标题叫“以色列的荣耀与悲情”。这本书通过描述以色列从无到有、开创国家的大历史,展示犹太人是如何把一个国家像一把楔子一样,插进了中东地缘政治的心脏,并由此阐释现代以色列所深陷的悲情境地,已经命定的困局。

以色列是近年来中东历史的大热门。在所有中东国家中,以色列的故事最有张力。在以色列建国之前,犹太人经历了十几个世纪的大流散,苦不堪言。以色列建国后,又经历五次中东战争,炮火连天。但就是在这样恶劣的地缘环境里,以色列竟然创造了奇迹。它的“铁穹”防御系统,它的情报机构摩萨德,它的创新之城特拉维夫,都在世界上数一数二。就连我们中国人也从以色列的成功中受益过,比如,以色列人发明的农业滴灌技术,帮助中国西部一些不毛之地种出了庄稼。所有这些似乎都在指向一个事实,“以色列太强大了!”

但今天这本书却很特别,它提出了一些值得反思的问题:如果以色列的成功是建立在压迫另一个民族的基础之上,那么它的成功有合法性吗?还有,在建国之初,以色列能在一穷二白的情况下,打赢阿拉伯国家的七国联军,但到了2006年,以色列已经是中东的霸主,却反而打不赢黎巴嫩真主党的八千民兵?你说以色列是更强大了,还是更虚弱了?

有人把这本书说成是一本以色列通史,但是,如果你抽丝剥茧地看,你就会发现,这是一本犹太复国运动的“殖民史”。所谓犹太复国运动,指的是散居在世界各地的犹太人,试图回到曾经的故乡巴勒斯坦,重建犹太国的运动。殖民是这段历史最合适的标签。简单来说,犹太复国运动因殖民而成功,以色列因殖民而立国,但今天的以色列却因为继续殖民而遭到了深深的质疑。

有关犹太复国运动的殖民性,以色列的很多学者都避而不谈,这反而让这本书更加难能可贵。这本书的作者叫阿里·沙维特(Ari Shavit),他是以色列“新历史学家”流派的代表人物。这个流派敢于挑战以色列的主流意识形态,反思犹太复国运动的殖民性。而这本书就是这个流派的代表作。

这本书的英文版最早出版于2013年。那一年是以色列建国65周年,当时的以色列可以说是普天同庆。而这本书就像是在众声喧哗中泼的一盆冷水,让人透心凉。我今天读这本书,眼前就像坐着一位老人,正在用刀子把扎在他身上的一根已经65年的老刺挑出来。你问痛不痛?痛彻心扉。

开场白就先说到这里。下面我将以“殖民性”为核心,分成三部分,为你解读这本“以色列的荣耀与悲情”。

好,下面开始第一部分。咱们先说说,犹太复国运动是如何走上殖民道路的?

你可能会觉得,犹太复国运动是一个比较生涩的词汇,我可以换一个说法。如果把犹太人要回到巴勒斯坦这件事,看成是一个规模宏大的投资项目,那么这个项目可以分解为三个板块。首先,要起草一份切实可行的项目企划书,其次,要找到合适的投资人,最后是执行任务。

最早起草这份“项目企划书”的,是一个叫西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)的犹太记者,这个人后来成为犹太复国运动之父。在19世纪后半叶,欧洲,特别是法国、德国和俄国出现了反犹太人浪潮,数以万计的犹太人像过街老鼠一样被驱赶。在这个浪潮下,1896年,西奥多·赫茨尔写了一本小册子,叫《犹太国》。有人说这本书是一道“来自晴空的闪电”,它给流浪中的犹太人描绘了一个犹太家园。

不过,赫茨尔端出的这个企划书只有目标和轮廓,缺少细节。1897年8月,他又在瑞士巴塞尔组织了第一届犹太复国主义代表大会,把这个企划书进行了细化。这次大会在还没有国土的情况下,给设想中的犹太国选定了国歌,设立了犹太国民基金,还成立了各种委员会和机构,来督促执行这些计划。到这里,这个企划书基本上成型了。

英国著名的犹太家族——罗斯柴尔德家族,可以看作是犹太复国运动的“天使投资人”。埃德蒙·德·罗斯柴尔德男爵对犹太国民基金大量注资,帮助那些来到巴勒斯坦的早期犹太移民,买生活用品,买房子,买设备和牲口。有人统计过,他捐的钱放在今天,相当于1.5亿美元。

那么好了,有了企划书,有了天使投资,犹太复国运动要成事,关键就看执行计划的犹太移民能不能在巴勒斯坦站稳脚跟。但犹太复国运动的殖民性恰恰就在这个过程中被激发,而且愈演愈烈。这是怎么回事呢?这就得说到,早期犹太移民在巴勒斯坦遇到的道德困境。

什么道德困境?简单说,犹太人在欧洲遭到驱逐,他们痛恨那些驱逐他们的人。但他们到了巴勒斯坦之后就发现,这里并不是无主之地,阿拉伯人已经在那里了。怎么办?犹太人如果不把阿拉伯人赶走,他们的建国梦想就遥遥无期。但如果他们要驱逐阿拉伯人,那犹太人岂不是成了新的殖民者?

那怎么打破这个瓶颈呢?早期的犹太移民做过三种尝试。

前两种尝试都失败了。第一种尝试可以叫作乌托邦。一些犹太移民在巴勒斯坦建立了一种小型公社,成员之间抱团取暖,虽然彼此关系融洽,自由平等,但很多人受不了当地恶劣的生存条件,还有就是孤独、绝望和沮丧,有的人甚至因此自杀。大部分人都没挺过这一关,最后又去了美国。

第二种尝试是资产阶级的精英模式。简单说,就是花钱买地皮,建立殖民地。当时欧洲犹太人中的一些有钱人,都做过这种投资,其中以前面说到的罗斯柴尔德男爵为代表。本书作者的曾祖父在为犹太复国主义代表大会准备材料之前,还专门到巴勒斯坦作调研,那时他就访问过这种殖民地。他们形容这种殖民地是“洋溢着中产阶级的生活方式,充斥着自由主义的价值观”。但是很快,这条路也被堵死了。因为当时负责管理巴勒斯坦的奥斯曼帝国,发现了犹太人别有用心。奥斯曼人迅速调整了土地买卖政策。他们规定,土地可以买卖,但不能卖给犹太人。你看,犹太人金钱换土地的计划也失败了。

犹太人最后能够在巴勒斯坦扎下根,得益于第三种方式。实际上是一种半军事半农业的屯垦制度。这个过程中,挑大梁的是一群犹太青年军。

1920年夏天,一支不到一百人的犹太青年劳动军成立了。一年之后,他们开进了巴勒斯坦的一个山谷,叫哈罗德山谷。在乌托邦的模式和金钱换土地的模式都失败以后,这群青年人把他们自己看成是拯救犹太民族的唯一希望,是犹太民族回归巴勒斯坦的先锋队。这些人来到了哈罗德山谷,在山谷的泉水附近扎下帐篷。他们生起火把,还挖了战壕,像一个军团一样组织起来,有营地,还有战地厨房。他们白天劳动,晚上回到营地共进晚餐,然后一起祈祷,一起跳舞。

作者说,在当时的巴勒斯坦,一切都是自由的,没什么可以阻挡这些最雄心勃勃和无所畏惧的年轻人。

但是,犹太复国运动的殖民性,就是在这些年轻的犹太青年军对抗自然,也包括他们对抗周围的阿拉伯人的过程中,逐步被激发的。

早期的犹太复国运动并不能接受暴力驱逐。比如,前面说的那位犹太复国运动之父赫茨尔,在他决定在巴勒斯坦购买土地、安置犹太难民时,一位投资顾问审核了他的提议,认为巴勒斯坦的哈罗德山谷美妙绝伦,但是,疏散那片土地上的阿拉伯人需要使用暴力。赫茨尔并不接受这么做。

但到了1920年,那时候第一次世界大战刚刚结束,第一次世界民族解放运动正在进行,犹太复国主义者开始狠下心肠。他们明确提出,驱逐阿拉伯人时,“行动要果断,要迅速”。犹太人和阿拉伯人之间的冲突开始此起彼伏。

这本书说,是犹太社区先遭到了阿拉伯人的袭击。但究竟是谁先动的手,其实不重要。重要的是,在接下来的时间里,犹太青年军步步为营,用占领加驱逐的方式,不断挤压阿拉伯人的生存空间。阿拉伯人的村庄开始被犹太人的定居点所取代。再接下来,阿拉伯人突然意识到,犹太人已经侵占了他们大部分的领土。于是,阿拉伯人放火烧了犹太人的农田。再后来,第一支犹太精英突击队成立,这支突击队夜袭阿拉伯人村庄,杀死村中的阿拉伯平民。再再后来,犹太人拥有了一支真正的军队,这支军队将驱逐更多的阿拉伯人。

到这里,我们实际上已经能够回答本期音频开始提出的那个问题了,以色列是如何从无到有、开创了国家的,犹太人又是如何把一个国家像一把楔子一样,插进了中东地缘政治的心脏的?简单说,就是两个词,占领加驱逐。那我们今天应该怎么看犹太复国运动呢?这本书的作者说,犹太复国运动归根结底是被欧洲抛弃的犹太孤儿们发起的绝望的“十字军东征”。欧洲是犹太复国运动的代孕母亲。当这些犹太子女们被他们的欧洲母亲抛弃以后,他们发现自己在世上孑然一身,无神,无父母,无家园。他们丢弃了一种文明,他们必须建立一种新文明;他们被旧的家园抛弃,他们必须创造一个新家园。这就是为什么犹太人来到了巴勒斯坦,他们绝望而坚定地紧紧攥住这块土地的原因。

好,以上是第一部分内容,犹太复国运动是怎么走上殖民道路的?

不过,你可能会想,犹太人为了开辟自己的国家,迫不得已使用一些军事手段,这好像也可以理解。目的达到之后,情况应该就好转了。但真的是这样吗?恰恰相反,在以色列1948年建国后,这种殖民行为非但没有停止,反而愈演愈烈。这就到了本期音频的第二部分,以色列立国后为什么没能摆脱殖民性?这种殖民性又给今天的以色列以及今天中东的地缘政治,带来了什么样的恶果?要理解这些问题,咱们需要先回到两个具体的场景中,一个是吕大大屠杀,一个是犹太人的定居点。

先说吕大。吕大大屠杀发生以色列建国后一个多月。可以说,以色列是前脚建国,后脚就跟着打仗。1948年5月14日,以色列正式建国。但是,以色列建国之日,也是中东乱局开始之时。因为老对头阿拉伯人不买账。阿拉伯国家的联军南北夹击,新生的以色列危在旦夕。当时有个说法,因为大兵压境,以色列的开国典礼只持续了半小时。有人还提议把大家签完字的以色列独立宣言的原稿,存到英国的巴勒斯坦银行中,免得这个新国家死在襁褓之中,子孙后代连个历史文献都没有。

此后发生的阿拉伯联军攻打以色列的战争,就是第一次中东战争。但这不是我今天要讲的重点。重点是在战争中的一场屠杀。

这场屠杀发生在巴勒斯坦中部的铁路枢纽城市,吕大。在以色列建国之初,吕大这座城市还被阿拉伯人掌控。

1948年5月第一次中东战争爆发。根据联合国的停战协议,交战方从6月11日开始休战28天。就在战争的休战期,新生的以色列以国家名义发动了征服吕大的行动。这本书说,是以色列开国总理本·古里安提出了征服计划。7月11日,以军用闪电战攻进了吕大的市中心,随后射杀了100多名阿拉伯平民,其中包括女人、老人和孩子。第二天正午,以军士兵在吕大城内的小清真寺一带,又射杀了200多平民,屠杀持续了30分钟。这就是吕大大屠杀。

而屠杀过后,前方指挥官请示本·古里安,该怎么处置城里剩下的阿拉伯人呢?这位总理信手一挥,抛出了四个字:驱逐他们。于是吕大城里的阿拉伯人开始拖儿带女,背井离乡。驱逐行动的指挥官叫伊扎克·拉宾。如果你过去经常听新闻的话,可能会比较熟悉这个名字。这个拉宾后来当过以色列的总理,是中东和平进程的主要推手,再后来1995年遇刺身亡。

就这样,刚刚摆脱了纳粹屠杀的犹太人,又在巴勒斯坦的吕大城,制造了针对阿拉伯人的屠杀,受害者变成了加害者。只是,以色列建国之前,犹太人在巴勒斯坦采取的是占领加驱逐的行动,而建国以后,新生的以色列给这种驱逐行动加入了屠杀平民的情节。

屠杀过后的驱逐行动中,成千上万的阿拉伯人排成长队,被赶出家园。书上说,在吕大市郊的检查站,以色列士兵以安全搜查为名,强迫阿拉伯人交出现金、手表,还有珠宝。他们还对流亡中的阿拉伯女人上下其手。骚乱的人群中,孩子们在大嚷,女人在尖叫,男人在流泪,场面混乱凄惨。一些恰好到了分娩期的妇女也被强迫离开。有的女人在流亡的路上,跪着生下了自己的孩子。

以色列的学者们后来对这段历史产生了严重的分歧,有人为政府辩护,说战争中这种情况在所难免;但也有人骂不绝口。本书作者的态度非常坚决,他说,“真相就是,犹太复国主义不能容忍吕大”。他甚至说,吕大的行动让犹太复国运动变成一条现代的恶龙。

那这条现代的恶龙又是怎么改变了今天的以色列,改变了今天的中东局势呢?这就到了这部分,我要跟你说的第二个话题,也是一直到今天都争论不休的话题——定居点。

什么是定居点?现在说的定居点,主要是以色列人在巴勒斯坦被占领土上建立的非法定居点。这些定居点经常发生爆炸、袭击。但是你有没有想过,既然这些地方这么不安全,以色列人为什么还要去占领呢?联合国几乎所有的成员国都在谴责这种占领他国领土的行为,但以色列为什么就停不下来呢?要理解这个问题,就要先看看定居点是怎么来的?

以色列的定居点运动之所以会出现,与两次中东战争有关。一次是1967年的“六日战争”,也就是第三次中东战争。这场仗打了6天,以色列大获全胜,占领了不少阿拉伯人的领土。那时候以色列建国还不到20年,战争检验了这个新国家的综合实力。打了大胜仗,整个国家群情激奋,犹太人骄傲而自豪。

但仅仅过了6年,1973年的赎罪日战争,也就是第四次中东战争中,以色列被阿拉伯联军劈头盖脸,打了个措手不及。虽然最终以军挽回了局面,但国家在战争中几乎遭遇灭顶之灾。这种巨大的挫败感引发了以色列人对本国政府,也就是工党政府的强烈不满。一些激进的组织借机向政府施压,要求在被占领地区兴建犹太人定居点。

我们今天可能想不通,犹太人已经实现了建国梦想,为什么还要再去占领别人的土地?而且20世纪的六七十年代,殖民主义早就进了历史的故纸堆,世界上怎么还会有这么违背历史潮流的事情出现?

但是,在当时的以色列,这种主张不但堂而皇之地提出来了,而且这种开历史倒车的行为还得到了强大的民意支持。这就不得不说,定居点背后隐藏的一套现代犹太复国主义的潜规则。

早期犹太复国先驱们来到巴勒斯坦,他们历经千辛万苦,披荆斩棘,在峡谷和荒原建立一个又一个的定居点,他们相信星星之火可以燎原。最终的结果也证明,他们成功了。那么到了1973年赎罪日战争后,以色列人遭遇了巨大的挫败感,这个时候,年轻的一代犹太人要复兴犹太复国先辈的精神,要在国家危难之际积极行动起来,在他们看来,这是一个很合理的决定。

但是,换个角度想想,这个决定其实犯了一个严重错误。简单说,他们错在暴露了早期犹太复国主义的两个隐秘的盘算。首先,早期犹太复国主义者想要建立一个犹太人占主体的国家;其次,他们小心翼翼地与殖民主义保持距离。为此,他们把自己占领加驱逐的行动,打扮成犹太人的民族解放运动,非常有节制地约束自己的行为。他们虽然制造了吕大的灾难,但尽可能地把这段历史藏起来。他们励精图治、建设强大的犹太国家,是希望用自己出色的执政成果来掩盖早期的殖民性,向世人证明,“你看,我们犹太人统治这里,比你们阿拉伯人管得好吧?”

但是,20世纪六七十年代开始的定居点运动,把这一切都打翻了,而且带来了新的恶果。

首先,定居点是一种占领。这种行动在表面上是在追随先辈们的脚步,但它不但不能帮助解决以色列与周围阿拉伯国家之间的矛盾,反而会警醒世人去翻犹太殖民主义的旧账,使以色列“去殖民化”的努力化为乌有。

其次,早期的犹太复国先辈们采取占领加驱逐的方式,换来一个犹太人占主体的国家。但今天还能再去驱逐定居点周围的阿拉伯人吗?如果不能驱逐,那么那些深入到定居点的犹太人是更加安全了,还是更加危险了?早期犹太先辈们为驱逐阿拉伯人付出了巨大的道义成本和战争代价,今天以色列的年轻一代还能承担起这个后果吗?没有人有信心。

第三,犹太复国先驱为以色列明确了国家的边界,但定居点运动打破了这个确定的边界。犹太人要继续扩张到什么程度?对这个问题,周围的阿拉伯国家心里没底。这种对未来的巨大的不确定性,模糊了中东地缘政治的边界。面对一个不能确定的未来,所有人必须时时防范,必须时刻准备着战斗。

不过,不得不说,以色列的政治家中是有明白人的。这本书上说,当那些激进的年轻人发起新的占领运动的时候,以色列时任总理,就是著名的果尔达·梅厄夫人,她最初是坚定地拒绝了这个请求的。但梅厄夫人顶不住赎罪日战争之后以色列国内对政府的不满,她最终妥协了。当时有一个戏剧性的细节。激进组织要在占领区兴建新的定居点,消息报给了以色列国防部。国防部长西蒙·佩雷斯半推半就。他到半夜了指示政府军,别主动帮助定居者,但也不要驱逐他们。这等于是以色列政府对定居点运动睁一只眼、闭一只眼。就这样,开弓没有回头箭,定居点运动就像一辆战车,裹挟了巨大的民意,把中东的地缘政治拖进了一个不确定的深渊。这也是为什么作者沙维特说,定居点已经是套在以色列脖子上的绞索,其非法性就像癌症一样,从一个器官扩散到另一个器官,直到危害整个身体。

到这里,你对犹太复国运动基本上就都了解了。我想你一定发现了,这个犹太人回到巴勒斯坦的故事,有一个强有力的故事背景,那就是犹太人的祖先曾经在耶路撒冷建国;犹太人结束了大流散,按照上帝的指引,回到他们的应许之地。可以这么说,犹太人之所以要回到巴勒斯坦,都是因为有这一套背景。但是,如果我把这个背景板撤掉了,你觉得会发生什么?什么意思呢?我再说得明白一点,如果这个故事从头到尾就是虚构的,或者说,如果上帝根本就不希望犹太人主动回到巴勒斯坦呢?那犹太复国运动就会成为无根之木、无源之水,那一切的一切不都经不起推敲了吗?

这虽然有点大反转的意思,但这还真不是我信口开河。因为犹太复国主义从来都没能完全摆脱这两个质疑。

首先说第一个质疑,犹太复国运动有没有历史依据?

犹太人关于他们祖先的故事,主要来自希伯来圣经。但一个现实的问题是,希伯来圣经曾经记载,犹太人的祖先离开了巴勒斯坦到了古埃及,后来族人遭到压迫,首领摩西领导以色列人,渡尽劫波离开埃及。这就是著名的“出埃及记”。但是,现代考古学在很大程度上排除了出埃及记的历史真实性,认为这是被重新构建的以色列民族的神话故事。

我无法做考古学的考证,但这种质疑的存在,一旦被另外一种力量加持,那么犹太人的回归故事就会更加令人生疑。另外一种什么力量呢?是来自现实的力量。那就是在犹太复国运动之前,阿拉伯人在巴勒斯坦真实存在着,而且存在了上千年。在阿拉伯人看来,犹太人虚构了一个犹太民族的传说故事,凭借这个虚构的故事,犹太人反客为主,要把现在的阿拉伯人赶出家门。这也就是为什么阿拉伯人拒绝执行1947年联合国巴勒斯坦分治决议的原因。

另一个对犹太复国主义的质疑,来自犹太人一部非常重要的经典,叫《巴比伦塔木德》。这是圣经之后最重要的犹太教著作,直到今天都是全世界传统犹太人还在学习的鸿篇巨著。这部经典中提到了以色列和世界其他民族立下的三个誓言,分别是,一、世界其他民族发誓不会过度压迫以色列民族;二、以色列人发誓不使用武力进入以色列地,也就是现在的巴勒斯坦;三、以色列人也不反抗世界上的其他民族。

千百年来,虔诚的犹太教信徒认为,除非得到上帝的指引,否则不能主动回到先祖之地,他们依据的就是这一段经文。大多数人都明白,回到那片土地就必定要使用武力,而这将违背他们的誓言。

但其实,这还不是问题的关键。犹太教的宗教人士反对犹太复国运动还有更深层次的原因。因为经过千百年的流散,犹太人认为世界上只存在两种状态,流散和救赎。在这种观念之下,许多犹太人认为,继续流散直到等来上帝的救赎,这是他们的宗教义务。而犹太复国主义试图将历史和犹太人的命运掌握在人的手中,这违背了犹太教的本质。

好了,到这里,这本《我的应许之地》就为你讲完了。总结我全部的讲述:

首先,这是一部反思犹太复国运动殖民性的著作。作者以极大的勇气,挑战以色列的主流意识形态,质疑犹太复国运动的合法性。

其次,以色列故事存在两个巨大的争议话题,一个是吕大大屠杀,一个是定居点运动。以色列在被占领的阿拉伯国家领土上兴建定居点,表面上看,是对犹太复国运动的继承,但事实上暴露了以色列的殖民性,并将以色列和中东的地缘政治裹挟进了巨大的不确定性当中。

最后,犹太复国主义存在两个质疑,阿拉伯人质疑犹太人虚构圣经故事,是为了反客为主,赶走阿拉伯人。而犹太教宗教人士质疑犹太复国主义者违背誓言,动用武力回到应许之地,甚至试图把犹太人的命运掌握在人的手中,这违背了犹太教的本质。

撰稿:徐长安 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.以色列是如何从无到有、开创了国家的,犹太人又是如何把一个国家像一把楔子一样,插进了中东地缘政治的心脏的?简单说,就是两个词,占领加驱逐。

2.以色列在被占领的阿拉伯国家领土上兴建定居点,表面上看,是对犹太复国运动的继承,但事实上暴露了以色列的殖民性,并将以色列和中东的地缘政治裹挟进了巨大的不确定性当中。

3.而犹太复国主义试图将历史和犹太人的命运掌握在人的手中,这违背了犹太教的本质。