《德国的浩劫》 施展工作室解读

《德国的浩劫》| 施展工作室解读

关于作者

弗里德里希•迈内克,是当代西方最负盛名的历史学家之一,是当代德国历史主义的首席代言人,被称为第一次世界大战以后德国史学界最令人瞩目的人物。作者亲身经历了俾斯麦的统一,第二帝国的强盛及其经济的和工人群众运动的蓬勃发展、第一次世界大战、魏玛共和、第三帝国的兴亡、第二次世界大战以及战后的残破和分裂,是少数见证了整整一个世纪德国历史的历史学家之一。

关于本书

我们为什么要解释历史,是为了保存记忆,或者追求真相?听完这本书,或许我们能得出一个新的答案。解释历史是一件特别需要审慎的事情,因为对历史的解释不仅关乎过去,也会影响我们的未来。面对历史,我们要学会戒掉情绪和武断,否则,任何一点不周全的考虑,都有可能会把人带入深渊,现实对解释的回应也可能会是致命的。在这样的背景下,《德国的浩劫》对历史的审慎解释值得我们思考。

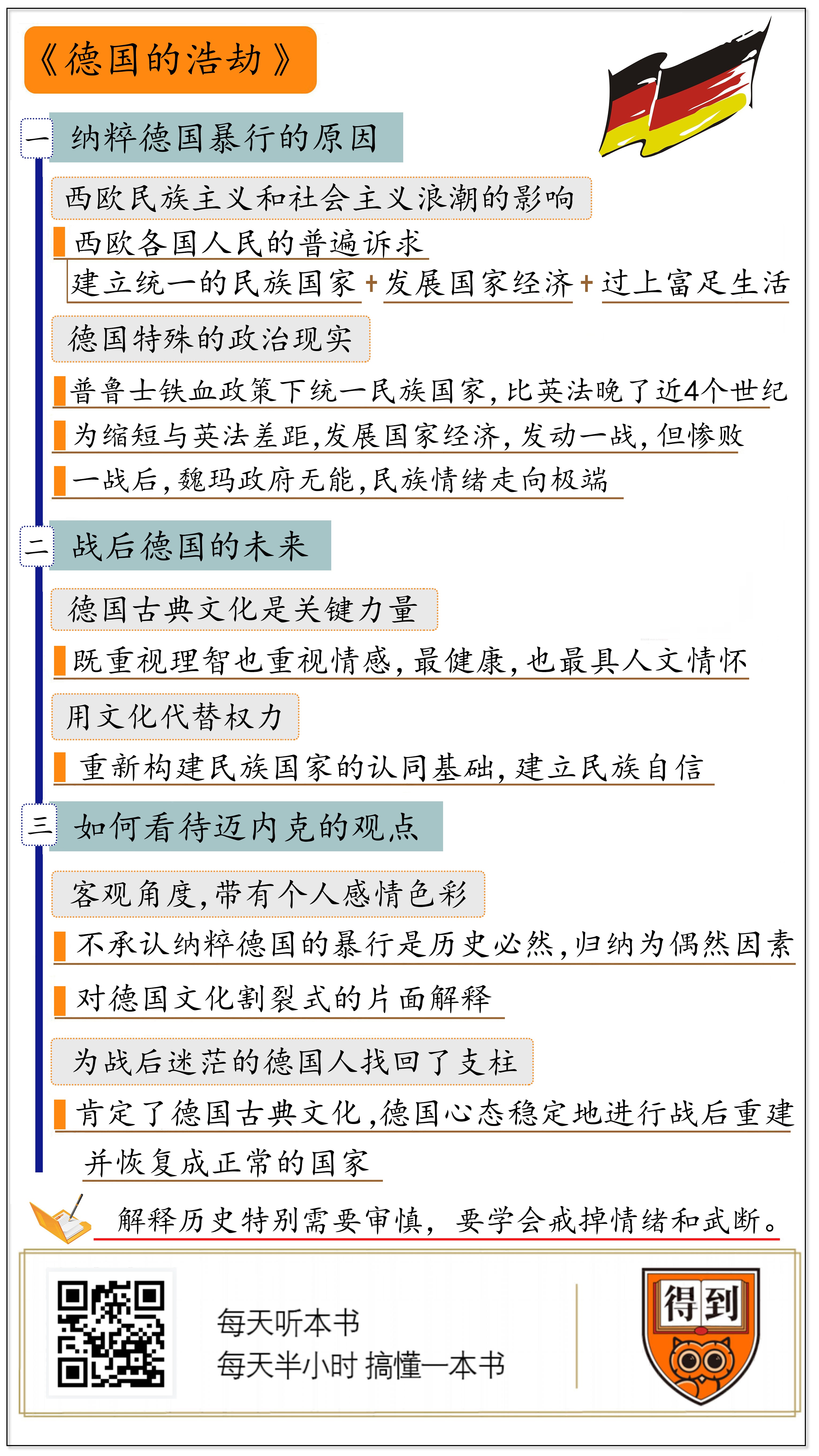

核心内容

在几乎所有人都把纳粹德国的暴行归结为德国文化的时候,作为一个德国人,历史学家迈内克提出了不同的看法。他认为,纳粹德国的出现是西欧民族主义和社会主义浪潮跟德国特殊的政治现实遭遇的结果。战后德国如果想要进行重建,不仅不应该抛弃德国文化,反而应该回到德国文化之中,重拾回已经被民族主义、社会主义、军国主义败坏的德国古典文化,因为那是德国文化最健康、最具人文关怀的时候。

你好,欢迎每天听本书。今天要给你解读的这本书叫作《德国的浩劫》,这本书的作者是一位德国历史学家,他在这本书里对德国纳粹的历史进行了深刻的反省。可以说,这本书是我们理解二战,尤其是理解二战时期德国纳粹的问题,绕不开的一部重要作品。

集中营、屠杀、种族灭绝,德国在二战期间做的这一切,已经远远超出了一般战争的范围,它像一架工业化的杀人机器,把整个世界都变成了人间炼狱。从1939年战争开始到1945年战争结束,同盟国花了整整六年的时间才平息了这场浩劫,然而,有600多万犹太人从地球上消失,已经是无法挽回的事实。

整个世界都在问,为什么。痛苦不能白白经受,更何况,这已经不是德国第一次挑起战争,不久之前的第一次世界大战,德国也脱不了干系。为什么两次都是德国?会不会有第三次?世界需要一个答案。

这时的德国可以说已经失去了全世界对它的信任。几乎所有人都觉得,战争和屠杀是德国人的本性,暗藏在德国历史深处的就是极端民族主义和军国主义。人们还认为,这种极端民族主义早在18世纪的德国文化里就已经露出端倪了,歌德、席勒、康德、黑格尔,这些德国文化巨擘的作品,看似充满人文主义理想,但其实到处充斥着一种唯我独尊的优越感。人们坚信,正是这种自负的文化孕育了德国极端的民族主义,只有消解18世纪以来的德国文化,才能让德国摆脱极端民族主义,才能避免第三次世界大战。

不仅德国之外的人在追问,德国人自己也在问,为什么。祖国就像陷入了战争诅咒,而且一次比一次疯狂,最后不仅伤害了别人,也让自己遍体鳞伤。德国人陷入了深深的自责与沮丧。是不是真的只有放弃德国文化,德国才能彻底走出被战争诅咒的命运?可是,彻底消解德国文化对德国来说肯定是毁灭性的打击。它意味着德国作为一个国家也会彻底消解。因为有了德国文化,德国才能建立起民族国家,获得作为一个现代国家的资格,德国人才能建立起自己的民族认同、身份认同。没有了德国文化,德国就什么也没有了,德国人会陷入身份认同的迷茫。谁也不能预料,这种迷茫又会把德国拽入怎样的深渊。

这就是这本书的作者,德国著名的历史学家弗里德里希·迈内克要讨论的问题。德国有错,这个谁都不能否认,但如果是以消解德国文化的方式来赎罪,或许会把德国,甚至世界拖入另一场浩劫之中。为了给祖国一条出路,也为了给全世界一个解释,1946年,也就是战争结束的第二年,85岁高龄的迈内克完成并出版了这本《德国的浩劫》。在书里,他不仅没有否定德国文化,反而把德国文化视为战后德国的出路。或许,迈内克这样做带有一些私人感情的因素。不过,我们不能否认,这里有他作为资深历史学家的专业判断。他这样做有更深刻的历史原因。

他是那么深刻地了解自己的祖国。他亲历了德国统一的历史,目睹了德意志第二帝国在一战中的覆亡、纳粹统治的疯狂,也经历了德国两次战败的落魄,是少数见证了整整一个世纪德国历史的史学家之一。或许,我们应该认真了解一下他作为当事人的视角,而不是单纯、武断地把他看作德国历史的辩护人。

那么,对于纳粹德国的暴行,迈内克给出了怎样的解释?对于战后德国的未来,迈内克给出了怎样的方案?我们现代人又应该怎么看待他的观点?接下来,我就从这三个问题出发,为你详细解读这本书。

我们来看第一个问题,对于纳粹德国的暴行,迈内克给出了怎样的解释?我必须首先强调,迈内克没有否认纳粹德国的暴行,也没有否认纳粹与德国极端民族主义之间的关系。但他不认为德国极端民族主义是来源于德国文化本身,他认为这和当时整个欧洲的大环境和德国特殊的政治现实有关。

先来看大环境。19世纪,工业革命在西欧大范围兴起,整个欧洲社会先后出现了两个大的浪潮:一个是民族主义浪潮,一个是社会主义浪潮。它们分别代表了两个新兴阶级的诉求。号召民族主义的主要是资产阶级,他们掌握社会大部分的财富,希望建立一个足够稳固的民族国家。这样的国家有利于经济发展,对内可以建立统一的国内市场,对外能有和其他国家争夺海外市场的实力。号召社会主义的主要是后起的无产阶级,他们想要争取更多政治权力和社会福利,来改善自己的生活。

在当时西欧普遍的民族主义和社会主义浪潮背后,体现了西欧各国人民一种普遍的诉求,他们都想要建立一个统一的民族国家,发展国家经济,过上富足的生活。相比之下,建立一个统一的民族国家是更为紧要,因为统一的民族国家能够创造的安稳环境,发展国家经济,过上富足的生活才不会只是空中楼阁。

我们再来看看当时德国的情况。

光是建立一个统一的民族国家这第一步,德国就已经走得非常艰难了。英国和法国早在15世纪就已经建立起了民族国家,实现了国家内部的统一和稳定。而德国却在1871年才建成民族国家,比英法晚了将近四个世纪。

它建国的过程很坎坷。建立民族国家之前,德国虽然名义上号称日耳曼人的神圣罗马帝国,但是现实的政治状况是,各个邦国各自为政,甚至把彼此视为仇敌,连年发动战争,一次次错失建国的机会。首先是三十年战争。1618年,为了争夺地盘,各个邦国打着捍卫宗教的旗号发动了战争,德意志邦国分裂为新教联盟和天主教联盟两派,进行了持续三十年的宗教战争。到1648年战争结束时,德国人口数量只剩下战前人口的三分之一,德国元气大伤。

还有在1756年至1763年期间爆发的七年战争,这场战争几乎把欧洲所有强国都拉下水了。战争爆发的主要原因是英法两国想要争夺欧洲乃至世界的霸权,但还有一个不能忽视的原因是,在德国内部,新崛起的普鲁士和老牌的奥地利这两大邦国要争夺神圣罗马帝国的绝对统治权。在共同利益的驱使下,英国与普鲁士结盟,共同对抗法国与奥地利的结盟。这场七年战争从欧洲打到北美、印度、菲律宾,造成了90多万人的死亡。在德国内部,普鲁士虽然名义上战胜了奥地利,获得了更多领地,但两个邦国之间的矛盾也变得更深。德国离成为一个统一的国家越来越远。

接下来又是拿破仑的入侵。1806年,拿破仑在打败第三次反法同盟以后,乘胜把神圣罗马帝国的16个邦国独立出来,组成了莱茵联邦,纳入法国保护,自己担任联邦的最高元首,名义上的神圣罗马帝国也就此解体。这时候,已经是19世纪初,德国统一的民族国家仍然没有建成。直到1871年,德国最强大的邦国普鲁士在普法战争中打败法国,兼并了在法国保护下的德意志各个邦国,统一了除奥地利之外的德意志全境,建立了德意志第二帝国,德国这才算是建成了统一的民族国家。

15世纪英法建国,19世纪德国建国,德国迟了将近四个世纪。那时候德国有个叫作阿恩特的诗人就写了这么一句话:“德意志,德意志,哪里才是德意志?”这句话说出了当时所有德国人想要建立民族国家而不得的心声。虽然德国最终实现了统一,但漫长又艰难的建国岁月却让德国人对民族主义产生了一种过分执着。在作者看来,这就是之后纳粹极端民族主义一个重要原因。

好不容易实现统一后,发展国家经济,过上富足生活这第二步,德国走得也很不顺利。它不仅没有实现自己想要的富足,反而差点把好不容易建成的民族国家也丢掉了。1914年,德意志第二帝国发动了第一次世界大战。要说原因,那就是德国太想在短时间内弥补和英法相差四个世纪的经济差距了。德国为了发展国家经济,想要从英法老牌国家那里争夺更多的海外市场,挑战既有的世界秩序。结果德国战败了。德国不仅丢掉了已经拥有的海外殖民地,国内八分之一的领土也被战胜国占领,而且还背上了巨额的战争债务。德国不仅没有实现经济赶超,反而连好不容易建立起来的民族国家都岌岌可危。

这时候的德国比过去更加脆弱,以前它什么也没有,所以不怕失去;而如今,在一切都准备好,就差登顶的时候,却忽然一落千丈,就好像一切都没有发生过一样,巨大的失落感弥漫在整个德国。如何重建民族国家、重整国内经济,这是一战之后统治德国的魏玛政府要处理的两大难题。然而,松散的魏玛政府并没有足够的能力承担这样的重任,党派不团结、内阁不稳定、总统权力又过大,它根本没有能力重建一个完整的德国,经济工作也做得不够好,国内通货膨胀和失业率很高。魏玛政府的失败让德国人战后的失落感越来越强烈,民族主义和社会主义情绪开始滑向极端。

这样来看的话,纳粹的出现绝不是偶然。纳粹可以说是契合了当时德国人民对民族主义和社会主义的紧迫需要。再加上纳粹党党首希特勒过人的煽动力,沮丧的德国人民仿佛看到了希望。1933年,希特勒被任命为总理,纳粹党专政,德国和世界的浩劫由此开始。

这就是作者迈内克对德国浩劫原因的解释。他认为原因不在德国文化,而是因为德国特殊的政治现实与西欧民族主义和社会主义的两大浪潮一次次遭遇。当时,整个西欧人都有建立民族国家和发展国家经济的两大诉求,德国也想实现这两个诉求,却走得无比艰难。直到1871年,德国才在普鲁士的铁血政策下实现了统一,这样的建国经历让德国人对民族主义有异常执着。另外,统一后的德国想发展国家经济,也很难。为了在短时间内弥补和英法相差四个世纪的差距,德国发动了第一次世界大战。一场战败让德国输得血本无归,不仅经济发展的目标没有实现,连辛苦建立的民族国家也摇摇欲坠。纳粹的出现,恰好满足了一战以后,失落的德国人想要重建民族国家、重整国内经济的渴求。

接下来就要回答第二个问题,二战后德国的出路在哪里?迈内克认为,出路恰恰就在被大多数人否定的德国文化里,尤其是以歌德和席勒为代表的德国古典文化。

德国古典文化是18世纪末、19世纪初,继启蒙运动和狂飙突进运动之后,德国发展出的新的文化流派。启蒙运动强调人类理性的力量,康德写的“三大理性批判”就是很典型的例子;狂飙突进运动重视人的个人感情,少年歌德所写的《少年维特的烦恼》就是代表作。但无论是偏重理性还是偏重感性,两者都有失偏颇。1794年,歌德与席勒开始进入新的创作阶段,他们既重视理智,也重视情感,关注现实,也不忘理想;人的两面性在歌德和席勒的作品中都受到了同等重视,他们共同开创了德国古典文化。

在迈内克看来,那时候德国文化处在最美好的时代,不追逐权力、不追逐财富,一心想要实现的,就是人的完整、和谐和全面发展。这种人既不是只重理性而排斥感情,也不是只放纵感情而丧失理智;这种人既不要求绝对的自由,也不会去做规矩的奴隶。如果德国继续按照古典主义文化的理想发展下去,必定会有一个光辉璀璨的未来。

然而,德国古典文化后来却一步步解体了。这背后有三个原因。首先是第一部分讲到的西欧的民族主义和社会主义两大思潮。民族主义让德国人开始过分关注国家权力,社会主义让德国人过分关注物质生活,个人本身的理性和情感被忽视,国家和集体转而成为话题的中心。其次是普鲁士的军国主义政策。普鲁士的军国主义政策强调军人的绝对服从,要求铁的纪律和高度的责任感。普鲁士正是在这种铁血般的军国主义政策下,实现了德意志的统一,但也因此压抑了德国人的自由,让德国人变得呆板、僵硬,精神视野极为狭窄。最后是德国文化的民族主义倾向。由于拿破仑入侵、神圣罗马帝国解体,德国人的屈辱感和民族情绪达到了顶点,越来越多的知识分子开始在作品中表达自己的民族情绪,和想要建立一个民族国家的迫切愿望。最著名的就是哲学家费希特在1807年柏林被法国占领后发表的《对德意志民族的演讲》,号召德意志人为寻求民族独立和国家统一而奋斗,德国文化民族主义达到顶点,古典文化中的人文主义关怀被逐渐遗忘,逐渐抛弃。

在作者看来,正是这种对德国古典文化的背叛,一步步地把德国带向了纳粹的深渊,德国除非回到还没有被败坏的、充满人文主义关怀的古典文化那里,否则,难保某天会再坠入深渊。

这是迈内克把德国古典文化看成战后德国重建的关键力量的一个理由。

他还有另外一个理由,就是以文化代替权力,重新构建起德国作为一个民族国家的认同基础,为沮丧的德国人建立起一些民族自信,防止迷茫再次吞噬德国,给极端势力可乘之机。就像一战后的德国一样,二战以后,德国再一次失去了作为一个完整主权国家的资格,国土被英法美苏分区占领。在国家主权受到限制的情况下,德国应该靠什么成为一个国家呢?只能靠德意志文化。如果继续期待通过普鲁士那种军国主义式的强权建立国家认同,那么德国很可能又会被下一个希特勒式的人物带回权力国家那条歧途。

迈内克真的这样做了,他在二战后积极发起了建立歌德学院的倡议,目前世界上很多国家都设立有歌德学院,它专门教授外国人德国文化和德语,就要归功于迈内克。

了解了迈内特关于德国历史的解释和德国未来的方案,那我们现代人应该如何看待这些解释和方案呢?对于这个问题,我们应该从两个角度来看。

作为一个局外人,我们能感觉到迈内克对德国其实是有所偏向的。首先,他不承认大多数人对德国历史文化的批评,不承认纳粹德国的暴行是德国历史的必然,把原因归结为西欧的两大浪潮还有德国特殊的政治现实这些偶然因素上。这等于变相在说,历史的发展是没有必然,只有偶然。这本身就很难让人信服。更何况,还有很多其他因素迈内克没有考虑到,比如德国大众的民意如何、德国面临的国际形势具体是什么,他们有没有起到推波助澜的作用,等等。如果结合当时德国面临的客观环境和德国的历史文化传统,我们也不能否认,即便是没有迈内克所说的那么多偶然因素,德国也可能会通过战争来为自己寻找发展机会。

其次,迈内克说纳粹德国的暴行是因为败坏了的德国古典文化,切断了德国古典文化和之前的德国文化跟纳粹德国的关系,这也是对德国文化的一种割裂式的片面解释。早在16世纪,德国古典文化出现之前,由路德在德国发起的那场宗教改革运动中,就已经有赤裸裸的反人文主义的观点。路德否定人在现世的生活,压制个人的精神自由。另外,德国文化的民族主义倾向早在18世纪初就已经出现了,就比如德国著名的剧作家莱辛就一直在他的作品中强调德国文化和其他国家不同,想要在文化领域建立起独立的德国。

所以说,迈内克对德国文化的分析其实不够客观,是带有一些个人感情色彩在里面的。

但是,如果我们抛弃局外人的视角,我想我们必须要感谢迈内克的答案。假设你是一个刚刚经历了二战失败的德国人,你的国家因为纳粹德国的暴行被全世界指责和不信任,德国人的身份成为你的耻辱。大家不仅认为纳粹德国有错,还认为整个德国文化都有错,歌德、黑格尔,这些你为之骄傲的人,都被看作纳粹的帮凶,你会怎么办?你一定会陷入对德国人身份认同的极度迷茫。这时你可能会选择两条路,一是自暴自弃,二是奋起反抗。实际上,德国人选择后者的可能性更高,因为德国人从来都是骄傲的。讲到这里,你可能就会明白我们为什么要感谢迈内克了,我们必须感谢迈内克为战后迷茫的德国人找回了一点骄傲,德国才能心态稳定地进行战后重建,这才有了如今繁荣的德国,德国才能够一改往日危险的国家形象,有了在欧盟举足轻重的地位。

说到这里,我想请你思考一个更大的问题,我们为什么要解释历史,是为了保存记忆,或者追求真相?听完这本书,或许我们能得出一个新的答案。解释历史是一件特别需要审慎的事情,因为对历史的解释不仅关乎过去,也会影响我们的未来。面对历史,我们要学会戒掉情绪和武断,否则,任何一点不周全的考虑,都有可能会把人带入深渊,现实对解释的回应也可能会是致命的。

到这里,《德国的浩劫》这本书的主要内容就讲完了。在几乎所有人都把纳粹德国的暴行归结为德国文化的时候,作为一个德国人,历史学家迈内克提出了不同的看法。他认为,纳粹德国的出现是西欧民族主义和社会主义浪潮跟德国特殊的政治现实遭遇的结果。战后德国如果想要进行重建,不仅不应该抛弃德国文化,反而应该回到德国文化之中,重拾回已经被民族主义、社会主义、军国主义败坏的德国古典文化,因为那是德国文化最健康、最具人文关怀的时候。

从局外人的客观角度来看,迈内克的观点其实是有失偏颇,有些护短;但是换一个角度来说,迈内克的回答给了战后迷茫的德国人一个非常重要的支柱,迈内克对德国古典文化的肯定,有助于德国恢复成为今天这样正常的国家。

撰稿:施展工作室 讲述:成亚 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.纳粹德国的出现,是西欧民族主义和社会主义浪潮跟德国特殊的政治现实遭遇的结果。

2.以歌德和席勒为代表的德国古典文化是二战后德国重建的关键力量之一。

3.迈内克的观点虽然有失偏颇,但给了战后迷茫的德国人一个非常重要的精神支柱。