《徐霞客》 裴鹏程解读

《徐霞客》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是已故著名历史地理学家侯仁之先生。他生前曾是中国科学院院士,并在北京大学担任教授,专长是中国古代历史地理学,本书是他针对非专业者写的学术人物传记作品。

关于本书

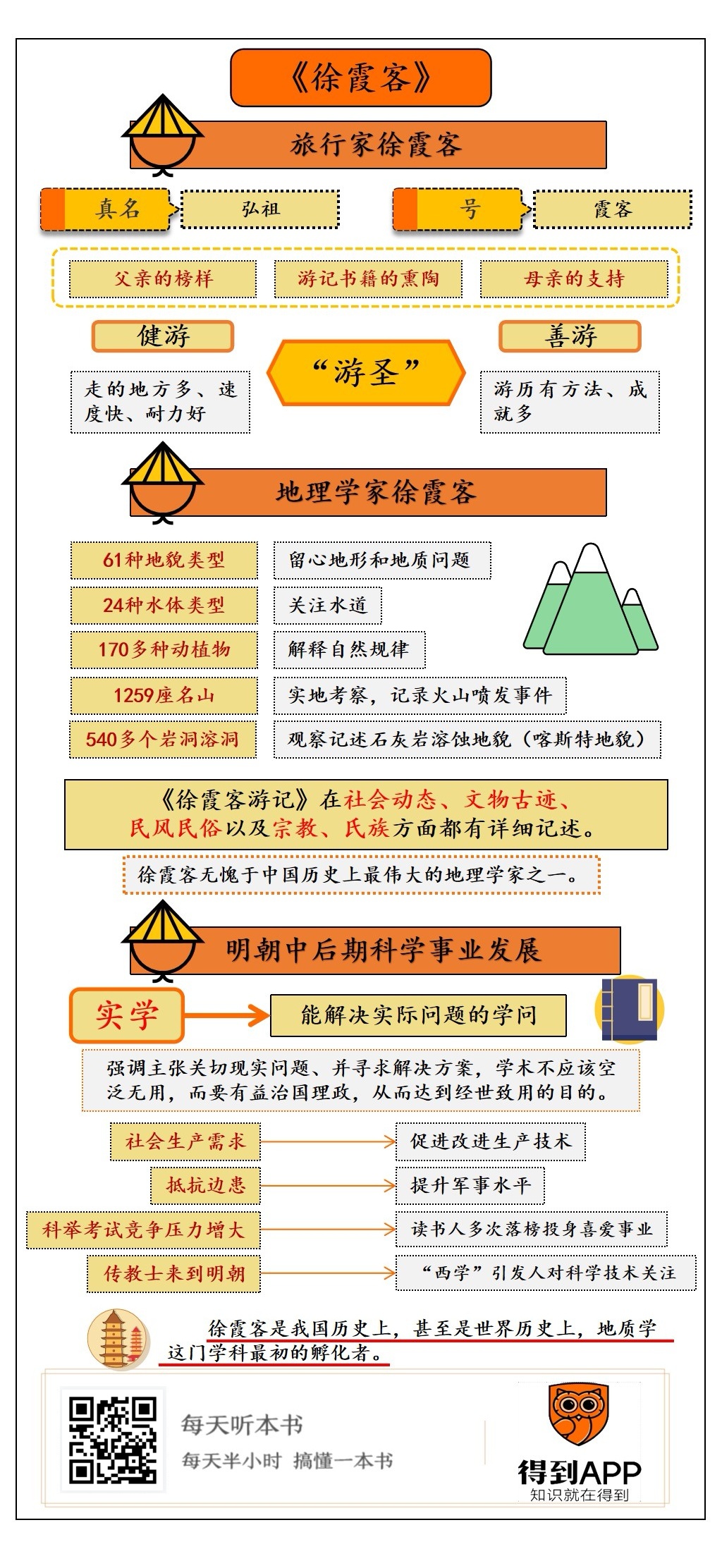

本书呈现了一个立体的徐霞客形象,其实他不只是一位旅行家,他还是文学家,以及明代最重要的地理学家。而且本书提到,由于“实学”思潮,明代晚期的科学技术有显著发展,徐霞客这个时代背景下的众多代表人物之一。

核心内容

1.作为旅行家的徐霞客。

2.作为地理学家的徐霞客。

3.徐霞客的独特时代。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《徐霞客》。

我们都听过一句话:“学好数理化,走遍天下都不怕”。我们习惯的解释是,理工科与文科相比,实用性更强。或许,这句话还有另一个隐含的意思。我们之所以这么强调理工科,可能也是因为古人太过偏重文科类的知识。中国现存最大的丛书《四库全书》中,“经”“史”“集”都是文史哲一类的文科知识。理工科知识只在“子”部中占有少量篇幅。而到了近代,科技水平的落后不仅导致中国的经济发展停滞,而且遭到西方列强的侵略压迫。由于这段历史,后来的中国人便格外重视实用性更强的理工科。

不过,在中国古代历史上,有一段时期,人们对于科学技术有很高的兴致,这就是明朝中后期。衡量科技水平高低有一个标准,是否形成系统的研究著述。在17世纪前后不到两百年间,中国涌现出许多的科技著作。比如李时珍的中医学名著《本草纲目》、宋应星的科技著作《天工开物》、徐光启的农学著作《农政全书》、方以智的《物理小识》、程大位的《算法统宗》、吴有性的《瘟疫论》、茅元仪的兵器著作《武备志》,还有我们今天要讲的《徐霞客游记》。这些成绩,与之前的元朝、明朝前期相比,以及之后的清朝相比,都是非常耀眼的。

你可能会有疑问,《徐霞客游记》不是一部旅行笔记吗,为什么也归入科技著作呢?还有,为什么明代中后期,中国在科学技术方面取得那么显著的成就呢?

今天这本《徐霞客》会给你答案。本书作者是已故的著名历史地理学家侯仁之先生。他生前曾在北京大学担任教授,而且是中国科学院院士。今天这本书不仅是一部历史人物传记,还是一部科学史的普及读物。

侯先生在这本书中提到,人们提到徐霞客总会跟旅游联系在一起,其实,他最重要的贡献是在地理学方面,比如他是世界上最早观察、记录石灰岩地貌的人。而且,在徐霞客的时代,有很多人像他一样投身于科学领域,这成为中国古代历史上的一道亮丽风景线。

接下来,我们分三部分介绍徐霞客:

第一部分,我们重新认识一下徐霞客的旅行家身份,为什么他要把一生时间都放在旅行上呢?

第二部分,我们再看作为地理学家的徐霞客,同样是旅游,为什么徐霞客能取得那么多科学成就?

第三部分,我们了解一下徐霞客的时代,明朝中后期为什么有很多人都愿意投身科学事业呢?

徐霞客身上有个看起来挺矛盾的地方。这就是他的名字和他的行为。霞客并不是他正式的名字,他的真名是“弘祖”,“霞客”是他的号。他的祖上都是读书人,就像他的名字“弘祖”一样,当他出生的时候,家族也赋予了他光宗耀祖的希望。但他最终却选择用一生的时间游历山河。为什么徐霞客做出这样一个离经叛道的选择呢?

我们走近徐霞客的第一个身份,旅行家。

他之所以能在那个时代特立独行地成为一位旅行家,源自三个因素:父亲的榜样、游记书籍的熏陶,以及母亲的支持。

徐霞客出生在今天江苏省江阴市的一个富庶之家。他的祖上都是读书人,就拿高祖父徐经来说。徐经家中有很多藏书,其中有许多是从兵荒马乱的宋元两代幸存下来的古文献。由于这样便利的条件,他二十多岁就通过了乡试中了举人。徐经的文人朋友中,有一位关系很要好,他叫唐寅,也就是大名鼎鼎的才子唐伯虎。不过,徐经后来因为科考的事情坐过牢,之后便闭门潜心读书,成为纯粹的读书人。

到徐霞客的父亲徐有勉这一辈,家底已经不如之前那样殷实。但经过徐有勉夫妻艰苦创业,家道得以中兴。这时,有人就跟徐有勉说:你应该拿钱买个官。但徐有勉更喜欢田园生活,于是断然拒绝了。据说,一次,有两个做官的人来访问徐有勉,徐有勉听到消息后,躲到竹林里,避而不见,随后竟然乘着小船游太湖去了。

还有一次,徐有勉跟朋友说:“我看我二儿子弘祖,就继承了我的志趣。我就不希望他大富大贵。”你看,徐霞客的父亲不仅自己不愿当官,也不希望儿子追求功名利禄。

在这样的家庭氛围中,徐霞客小时候常常登山潜水。他也很喜欢读书,但并不以应试为目标。他最喜欢读的书并不是圣人经典,而是山海图经那些冷门书。这导致他十多岁参加童子试的时候没能够通过。这个时候,他不仅没有灰心,反倒彻底与科举告别,投奔山水之间。

我们都听过一句话:“父母在不远游”。当然,这里的“游”并不是指游玩,而是与人交往。这句话是说,子女应该孝敬父母,不应丢下父母去太远的地方打拼。再看徐霞客,他不仅远游,而且他的“游”,还真是游玩。那徐霞客的母亲是什么态度呢?

我们不得不佩服徐母的开明。她其实是成就徐霞客的背后英雄。徐母出生在一个书香门第,聪明勤奋,后来嫁到徐家生下了徐霞客。儿子在小的时候不好好读书,徐母并不苛责他不用功学习,而是引导他做自己想做的事情。

19岁那年,徐霞客的父亲去世了,徐霞客在家服丧三年。在那个时代,其实徐霞客不妨来个浪子回头,当初他没有按部就班求取功名,现在父亲去世,母亲孤身一人,以后就不要四处闲逛了,好好阅读圣贤书籍,求个功名,然后赡养好老母。

但徐霞客很想实现他幼年时的愿望,却又惦念家中老母,正当他犹豫不决时,母亲说:“身为男子,应该志在四方。”人们常说“父母在不远游”,这句话还有后半句“游必有方”。也就是说,只要计算好路途的远近、时间的长短,能够如期返回就可以了,“怎么能为了母亲的缘故留在家里,就像被圈在篱笆里的小鸡、套在车辕上的马呢?”

而且,徐母还亲手为儿子整理行装。甚至有人说,为了鼓励儿子远游,母亲特意为他制作了一顶帽子,叫“远游冠”。从此,徐霞客带着母亲的激励和叮嘱,一次次出发,“定向而往,如期而返。”一方面实现幼年的愿望;另一方面遵循与母亲的约定,这是他坚守孝道的方式。

不过,毕竟有老母在堂,徐霞客早年的出游时间都比较短,选择的地方大多交通便利,以便能如期回家。每次游历归来,他还要把异地风光和旅途见闻,一五一十地讲给母亲听。

后来,母亲年事渐高,徐霞客打算放弃出游的计划。母亲知道后,又跟他说:“我虽然年纪大了,但饭量还很好,身体也很结实,不用惦记我。不信,我还可以外出游历一番呢。”其实,徐母这时已经80岁了,这个岁数放在今天也是高寿。但徐霞客的母亲竟然真的叫儿子陪他一同出行,而且一路上都走在他儿子前面,全程不示弱。

除了对徐霞客的鼓励,母亲留给他最大的一个影响是不迷信。母亲非常讨厌谈论鬼神,得益于这一点,母亲离世后,徐霞客一次次大胆地踏入了无人之境。

你或许说,在古代应该不乏这样的人,但能像徐霞客一样一生只从事这一件事,就非常难得了。徐霞客作为一位旅行家,他有两个特点,一个是健游,一个是善游。

我们先说“健游”,也就是走的地方多、速度快、耐力好。

从二十多岁开始,一直到他五十四岁去世,徐霞客几乎每年都出门。他是江苏人,但他最远去过云南、贵州这些西南部地区。而且,他很多时候是忽南忽北,风尘仆仆。有一年,他刚游历完福建和广东,第二年就北上京师,第三年再南下游福建。还有一年,夏秋之际他还徘徊在山西北部的五台山和恒山一带,秋后回了一趟家,马上就赶到福建漳州。

是不是他要趁着自己年轻,多跑跑,因为老了就跑不动了。其实,他人生中最漫长的一次旅行是在五十岁的时候开始的。那年九月他离家前往浙江,十月进入江西,第二年正月到了湖南,三月进入广西。到第三年三月,他从广西进入贵州,五月又赶去云南,然后往返于云贵边界地区。第四年的四月,到达了今天云南的腾冲。腾冲位于我国版图的西南角,继续向西走就是缅甸了。这也是徐霞客西游最远的地方。其实,他原本还打算继续前往缅甸,结果被当地人再三劝阻,这才作罢。

第二年六月,他返回家乡,结束了这场长达四年的旅行。这是他人生中路途最远的旅行,也是最后一次旅行。其实他在返回途中就已经生病了,回家半年后就去世了,享年54岁。

能去这么多的地方,既说明他体力好,也能看出他胆子一定很大。在他的游记里,总能看到很多惊险的桥段。

一次他到了广西柳州一个叫真仙岩的岩洞。他看到一段蟒蛇的身体,但是看不到蛇头,也看不到蛇尾,在那样一个幽暗、封闭的环境里,换别人早就腿软了,但他却若无其事,抬腿迈过大蛇,进入洞中。

还有一次,他走到了一个陡峭的山口,站在山口可以听到山涧中激流飞荡。由于道路很窄,他便在崖壁上凿了许多小孔,然后用脚趾踩着这些小孔,身子紧贴着崖壁走了过去。只是读文字都让人心惊胆战。

徐霞客三十多年的游历生涯中,足迹踏遍华东、华北、东南沿海、西南山区。现在人们常把喜爱户外运动的人称为“驴友”,徐霞客也被很多人当作驴友的鼻祖,甚至还有人把他称作“游圣”。

如果只是走得远、走得多,徐霞客并不足以成为“游圣”。他能成为“游圣”,还有第二个原因,这就是“善游”,也就是游历有方法、成就多。

游历的最大目的或许并不是为了走路健身,而是要实地感受不同的自然风光或民俗民情。

为了便于实地观察,徐霞客从来都是徒步跋涉,绝不骑马,需要渡过江河湖泊的时候,才短暂乘船。他虽然有个仆人,但常常把仆人甩在后面,孤身挺进。有的时候他为了赶路,甚至亲自背着行李前进。晚年,他和一位叫静闻的和尚一起出游,静闻和尚在广西病逝,结果他就背着静闻和尚的尸身从广西一路走到云南大理的鸡足山才下葬。

徐霞客除了喜欢徒步旅行,还非常喜欢探索无人之境。去了陌生的地方,他常常找和尚、道士、农夫、牧童、渔民、猎户担任向导。正因为这样,他总是能在一些人迹罕至的地方,了解到常人不知道的情况。

徐霞客除了要攀登峭壁,忍饥挨饿,有时还会遇到强盗,很多时候真称得上九死一生。但到晚上,他总会坚持做一件事情,就是点起豆大的油灯,把当天的事情都记录下来。如果没有油灯,他就点燃枯草照明。所以,他的很多见闻才留到今天,成为珍贵的旅行资料。

所以,徐霞客才不只是一个普通的旅行家,而是称得上“游圣”。他甚至成为探险旅游的符号,后世很多人纷纷效仿。在20世纪30年代,西南联大师生就曾经组织过“湘黔滇旅行团”,在湖南、贵州、云南一带长途跋涉3500里。出发前,有人带上《徐霞客游记》,一边对照书中文字,一边赶路。

民国有位地质学家叫丁文江。他把徐霞客和张骞、玄奘、耶律楚材做个比较。汉代的张骞曾背负着外交使命深入西域;唐代的玄奘为了寻求佛法前往南亚;金末元初的耶律楚材为成吉思汗贡献了西征大计,把蒙古的版图扩张到亚洲大陆深处。但在丁文江看来,他们都不如徐霞客。因为那三个人“不是恭维皇帝,就是恭维佛爷,而霞客是纯粹地为了知识。”

而这些知识中,最重要的就是地理学方面的知识。

我们来看徐霞客的第二个身份,作为一位地理学家。

徐霞客成年后的大部分时间都是在旅途中度过的。但他与别人不一样,不只是为了游山玩水,他还将所见所闻记录下来,并且进行理性分析,甚至写出了水平很高的专题性论文。

湖南宁远的九嶷山有块巨大的三分石。为什么叫三分石呢?相传,河流经过这块三分石后分为三支,一支流往广东,一支流往广西,一支出九嶷山后成为潇水,流往今天的湖南。

为了确认这件事情的真实性,50岁那年,他来到潇水的源头。爬上陡峭的山峰后,他想找点水喝,但由于地势太高,这里并没有水源。随后,他想烧火做饭,又遭遇大雨,滂沱雨水浇得他连伞都打不开了。扛到第二天,他忍着饥饿继续赶路,后来终于赶到了巨石分水的地方。他历经跋涉后发现,其实人们相传的说法是错误的。三分石分出了若干条河流,但这些河流基本都汇入湖南的湘江,并没有支流流往广东、广西。而且,他还看到,三分石南面有一条东西横流的河,这条河是湖南和广东、广西的分界线,所以不可能有河流由北向南,从湖南流入广东、广西地界。

徐霞客不但关注水道,也时常留心地形和地质问题。一次,他从江西赶往湖南,他发现沿途的地貌有显著变化,这里的山虽然不高但形状奇特,有的地方形成圆环、门道或是洞岩等形状。而且,山体的石头质地很粗,颜色发红,看起来毫无润泽的感觉。徐霞客描述的,其实是分布在江西、湖南的红色岩系。大致成因是这样的:页岩的质地相对柔软,在更坚硬的砾岩、砂岩的作用下,页岩被侵蚀剥落,因此形成徐霞客看到的地貌。

徐霞客还在书中记录了火山喷发事件。一次,他在来到云南腾冲打鹰山,听当地人讲:三十年前,山上原本密林遍布,并有四个深潭。但深潭常常发出响声,并伴随气体喷出,人们并不知道是怎么回事,所以都不敢靠近。一次,深潭忽然发出巨响,好几个牧羊人以及五六百只羊当场被炸死。随后,山上连着起了几天大火,树林也被烧光,深潭也变成陆地。

徐霞客虽然没有亲身经历那次火山喷发,但他去事发地进行了实地考察。他看到,这里的石头都是赭红色,质地轻浮,形状像蜂房,虽然巨大但重量很小,用两个手指就可以拿起来,奇怪的是,这些石头的质地又很坚硬。徐霞客看到的,其实就是火山喷发后火山灰凝结成的浮石。

除了山水之外,徐霞客甚至还解释了一些自然规律。比如,在流水侵蚀这个问题上。他拿福建九龙江和建溪进行了对比:这两条河发源地的高度差不多,但距离海洋的距离相差很大,导致河床坡度也有显著差异。他提出,流程越短,水流越急,对河床造成的侵蚀也就越严重。

在徐霞客的地理考察中,有一样不得不提,这就是他对石灰岩溶蚀地貌,也就是喀斯特地貌的观察记述。

我国西南地区分布着面积广大的喀斯特地貌,不仅在我国很出名,在世界各地也是少有的。而《徐霞客游记》是记述这一地区分量最大,也是最详尽的著作。

徐霞客从湖南衡阳沿着湘江,来到祁阳。祁阳靠近湖南和广西交界地带,从这里起,一直到云南东部,分布着许多厚层石灰岩。刚入祁阳境内,石头颜色还很润泽,过了祁阳后,突兀的山势逐渐鲜明起来。到了广西桂林,可以看到非常奇特的景色。静静的水面中,倒插着许多山峰,就像是青莲出水。

在旅途中,他格外关注石灰岩溶洞,只要遇到的岩洞,他就会想尽办法,冒着各种危险,深入洞穴内部进行调查。

一次他在来到湖南茶陵的麻叶洞,这是个很深很大的洞。有人告诉他,这个洞是神龙蛰居的地方,不仅很难进,而且没人敢进。徐霞客听了之后,不仅不怕,反而十分高兴。到了麻叶洞口,当地人只肯给他火炬,但是没有人敢做向导。后来,他好不容易高价雇到一个人,那个人一边脱衣服进洞,一边问徐霞客,你是不是会使用法术。徐霞客说并不会。那个人立刻惊慌起来,他说:“我以为你是一个大师,所以才壮着胆子给你做向导。你都不会法术,难道是要让我给你陪葬吗?”

没办法,徐霞客最后只能把行李寄放在前村,叫仆人和他一起下洞。听到这个消息,村里跑来好几十人围在洞口看热闹。徐霞客在洞内详细观察了很久才爬了出来,他发现洞口又多了几十人。人们看到他安全返回,纷纷行礼,惊奇地说:“我们看你一去不返,以为一定是遇害了。”徐霞客一边答谢大家关心自己,一边心理犯嘀咕:“这么好的一个洞,为什么人们这样害怕呢?”你看,徐霞客就是这样坚定、勇敢地对自然现象进行科学观察和探索。

有人对他写的游记做了统计,徐霞客考察记录了61种地貌类型、24种水体类型、170多种动植物、1259座名山、540多个岩洞溶洞。其中,他深入考察过100多个洞穴。考察的时候,他不仅对洞的形状、大小、深浅,以及变化趋势格外注意,而且很多大规模的岩洞,他要反复深入观测,直到彻底了解岩洞内部的复杂结构为止。

他对石灰岩地貌的考察研究,发生在近四百年前,经过后来现代科学的实地勘测证明,徐霞客有关洞穴结构和形态特征的记述,几乎都是正确的、真实的。即使放在全世界来说,这也是一项首创性工作,作者推测,徐霞客有关石灰岩地貌的考察要比西方早一百多年。

除了在地理学方面的价值,《徐霞客游记》在社会动态、文物古迹、民风民俗,以及宗教、氏族方面都有详细记述。因此,徐霞客无愧于中国历史上最伟大的地理学家之一。

今天讲徐霞客,你可能觉得他是个个案。无论是游历山河,还是搞地理学研究,都跟古代中国重视儒家经典、参加科考、争取做官的主流格格不入。

其实,在徐霞客所处的时代,并不缺少像他这样的人,很多人都在关注和推动科学技术的发展。徐霞客是明朝后期的地理学家、旅行家,与他同一年出生的,还有一位科学家,叫宋应星。他编写出古代中国最重要的百科全书《天工开物》。关于宋应星的故事,你可以去听听「每天听本书」解读的《工开万物》。

除了同年出生的宋应星,明朝中后期涌现出很多在科学技术领域成果卓著的人。著名医药学家李时珍比徐霞客年长69岁。著名数学家、中国“珠算鼻祖”程大位比徐霞客年长54岁。还有一位叫方以智的科学家,他比徐霞客小24岁,他总结了明代以前物理、化学、生物、医药、哲学、艺术等作品,编纂出十二卷的《物理小识》。

那个时代甚至出现一些让今天的人听了非常诧异的技术。一位叫王征的技术专家,他运用机械原理 发明了所谓的“自行车”。“自行车”这个词最早出现在他所著的《新制诸器图说》一书当中。民间光学仪器制造家孙云球,还用两片透镜制作了简易的显微镜、放大镜等几十种光学仪器,并写出《镜史》一书。军事技术方面的成就非常多,比如当时的人们制造出一种武器叫“造铜火铳”,这是一种滑膛式的火枪。还有一件武器听起来很霸气,它叫“火龙出水”,这是一种二级火箭炮,明朝军队凭借这种武器,击沉过多艘日本军舰。

那琢磨这些事情的人,是不是都是一些不务正业的普通人呢?其实并不是。明朝宗室朱载堉在世界上首次正确地提出了十二平均律,也就是将一个八度平均分成十二等份,可以大致对应现代钢琴一个八度里的12个黑白琴键。另外,著名将领戚继光发明了"自犯钢轮火",有点像后来的地雷。还有,著名科学家徐光启,他在天学、数学、水利、农学、军事学,甚至东西方科技交流方面都很有成就,但他的本职是官员,他甚至做到了礼部尚书兼文渊阁大学士。你看,徐霞客并不是一个“孤独”的行者。

为什么在明朝后期,应用科学技术有那么明显的发展呢?

著名历史地理研究专家周振鹤指出,其实在明朝末年,一股新的风潮正在兴起。士大夫阶层中的一些人,开始从空谈性理转入经世务实,崇尚“实学”的思潮逐渐形成。什么是“实学”呢?

简单讲,“实学”就是能解决实际问题的学问。其实,实学在不同时代有不同的含义,即使在同一个历史时期,因学派相异,具体的解释也会有差别。但“实学”始终有一个突出的特点,就是强调主张关切现实问题、并寻找解决方案,学术不应该空泛无用,而要有益治国理政,从而达到经世致用的目的。

在这种“实学”思潮的影响下,很多像徐霞客、宋应星这样的人,开始以解决问题为导向,推动科学的发展,甚至开创了一些新的学科。而在地理学领域,也不只徐霞客一个人。明朝末年,有很多人在拥抱大好河山,徐霞客只是那群旅行家群体中的佼佼者。

那为什么实学在这个时期产生了如此强大的影响力呢?

这里有很多原因,比如社会生产需求,促使人们改进生产技术;为了抵抗边患,人们不断提升军事水平;还有科举考试的竞争压力增大,很多优秀的读书人多次落榜,最终只能投身于自己喜爱的事业。

但还有一点值得被注意。以前,人们常说,明朝初年郑和下西洋之后,中国就逐渐与外部断绝了联系,甚至进入“闭关锁国”的状态。其实,中外交往反倒在明朝末年出现一个小高潮。

明朝末期,许多耶稣会传教士来到中国,他们在传播教义的同时,也带来了西方的科学技术,中国人把这些知识称作“西学”。随着西学传入,一些知识分子意识到西方学问中有不少优于中国的地方,很值得学习。这个外力作用下,明代科学技术进入一个快速发展阶段。一些士大夫甚至与传教士合作翻译西方书籍或著书介绍西学,比如,我们前面说的徐光启就曾与利玛窦合译了《几何原本》。

只不过,这并没有改变明朝人的知识观,他们认为,西学大多是一些奇技淫巧,总体上还是中国的知识体系更胜一筹。所以,人们关注的主要是天文历法、测量这些内容。西学对中国学术本身造成的影响并不大,也没有直接影响到社会生产方面。

最后,我们回到今天的主角徐霞客。

在古代,很多游历在外的人,由于交通不便,常常客死他乡。按理说,徐霞客这种漂泊异乡的人,很有可能在途中因为生病或意外而死亡。但徐霞客最终是在他出生的家乡去世的。从他结束最后一次旅行,到去世只有短短半年。

临终前,他的病榻旁摆着一块奇怪的石头。其实,这不是怪石,而是岩石标本,它是徐霞客未竟之志的一个标志。它的意义,当时的人并不能理解,而他死后,下一代人也没能沿着徐霞客开启的科学世界继续拓展。但不可否认,徐霞客是我国历史上,甚至是世界历史上,地质学这门学科最初的孵化者。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.人们提到徐霞客总会跟旅游联系在一起,其实,他最重要的贡献是在地理学方面,比如他是世界上最早观察记录石灰岩地貌的人。

2.在明朝末年,一股新的风潮正在兴起。士大夫阶层中的一些人,开始从空谈性理转入经世务实,崇尚“实学”的思潮逐渐形成。很多人像他一样投身于科学领域,这成为中国古代历史上的一道亮丽风景线。