《度量世界》 李笃行解读

《度量世界》| 李笃行解读

关于作者

罗伯特·克里斯,是一名物理学家、哲学家,现任纽约州立大学石溪分校哲学系主任。他是世界顶级物理杂志《物理世界》的专栏主笔,也是英国皇家物理学会会员和美国物理协会会员。他长期关注科学史,文章发表在《大西洋月刊》《纽约时报》《华尔街日报》等媒体,并出版有《棱镜与钟摆:科学界最美的十项实验》《推动物理:布鲁克海文国家实验室的历史(1947—1972)》《第二次创造:20世纪物理学革命的制造者们》(合著)等书籍。

关于本书

大到全球每天数以百万计的交易,小到我们每个人对空间、重量、时间这些概念的认知,都完全构建于度量衡之上。可以说,度量衡就是人类认识世界的底层工具,是人与人交流的基础,非常重要。但正因为我们对它的存在过于习以为常,以至于对度量衡本身知之甚少,而《度量世界》这本书,就讲述了这个底层工具的发展史,帮助我们看清度量衡的全貌。

核心内容

自远古以来,度量衡的发展经历过三个阶段。起初,人们用身体和身边的事物作为度量用具,去认识世界和认识自我;到了18世纪,法国大革命带来了度量衡的变革,使其完成从身边事物向以自然为基础的公制度量衡的转变,人们对世界的认识开始变得客观和理性;而到了今天,人们已经构建起一个绝对度量衡体系,这一用来认识世界的工具开始与物理常数挂钩,拥有了永恒、稳定的属性。本书用生动的文笔和一个个曲折的真实事件,深入探究了这一发展历史,以及这一变化如何影响着人类对世界的认知。

你好,欢迎每天听本书,本期音频为你解读的是《度量世界》,这是一本关于度量衡发展史的书。度量衡我们都知道,是用来衡量长度、重量、体积这些东西的标准,我们每天都在使用它。大到全球每天数以百万计的交易,小到我们每个人对空间、重量、时间这些概念的认知,都完全构建于度量衡之上。可以说,度量衡就是人类认识世界的底层工具,是人与人交流的基础,非常重要。但正因为我们对它的存在过于习以为常,以至于对度量衡本身知之甚少,而《度量世界》这本书,就讲述了这个底层工具的发展史,帮助我们看清度量衡的全貌。

在每天听本书曾经解读过的《大国宪制》这本书里,我们曾经讲过度量衡对于国家的意义。有了统一的度量衡,超大规模国家的税收才能执行,各项制度运转才有技术层面的基础。而《度量世界》在此基础上又多迈出了一步,它探讨的是度量衡在全球范围内统一的意义。书中告诉我们,正是因为度量衡的推广,人们才在此基础上建立起了现代社会和全球化合作。

这本书的副标题叫作“探索绝对度量衡体系的历史”,从名字就可以听得出,这是度量衡的发展方向。而这里的“绝对度量衡体系”的意思,是让度量衡和物理常量挂钩,成为一个绝对值。在2018年11月的第二十六届国际计量大会上,千克就被重新定义,用一个名叫“普朗克常量”的物理常量来表示,而原本用来定义千克的“千克原器”,也就是保存在巴黎的一个实体的金属块,从此退役。这是最后一个跟物理常量挂钩的单位。对人类文明而言,这是一个激动人心的成果。这本书会告诉你,这不仅意味着度量衡满足了当代科学发展对精度的需求,也意味着人类找到了度量衡问题的终极解决方案。

本书作者罗伯特·克里斯,是一名物理学家,是英国、美国两国物理学会的会员,这都是全球最顶尖的物理学组织。但他同时也是一名哲学家,现在是纽约州立大学石溪分校哲学系的教授。所以在书中,他不仅从物理学的角度探讨了度量衡的发展,更是从哲学的层面提出了一个观点:度量衡的发展史,其实也是人类认识世界和认识自我的发展史。我们的世界观构建于度量衡之上,所以度量衡的改变,其实意味着我们的世界观会发生变化,而且这一切伴随着我们的日常活动,很难被察觉。

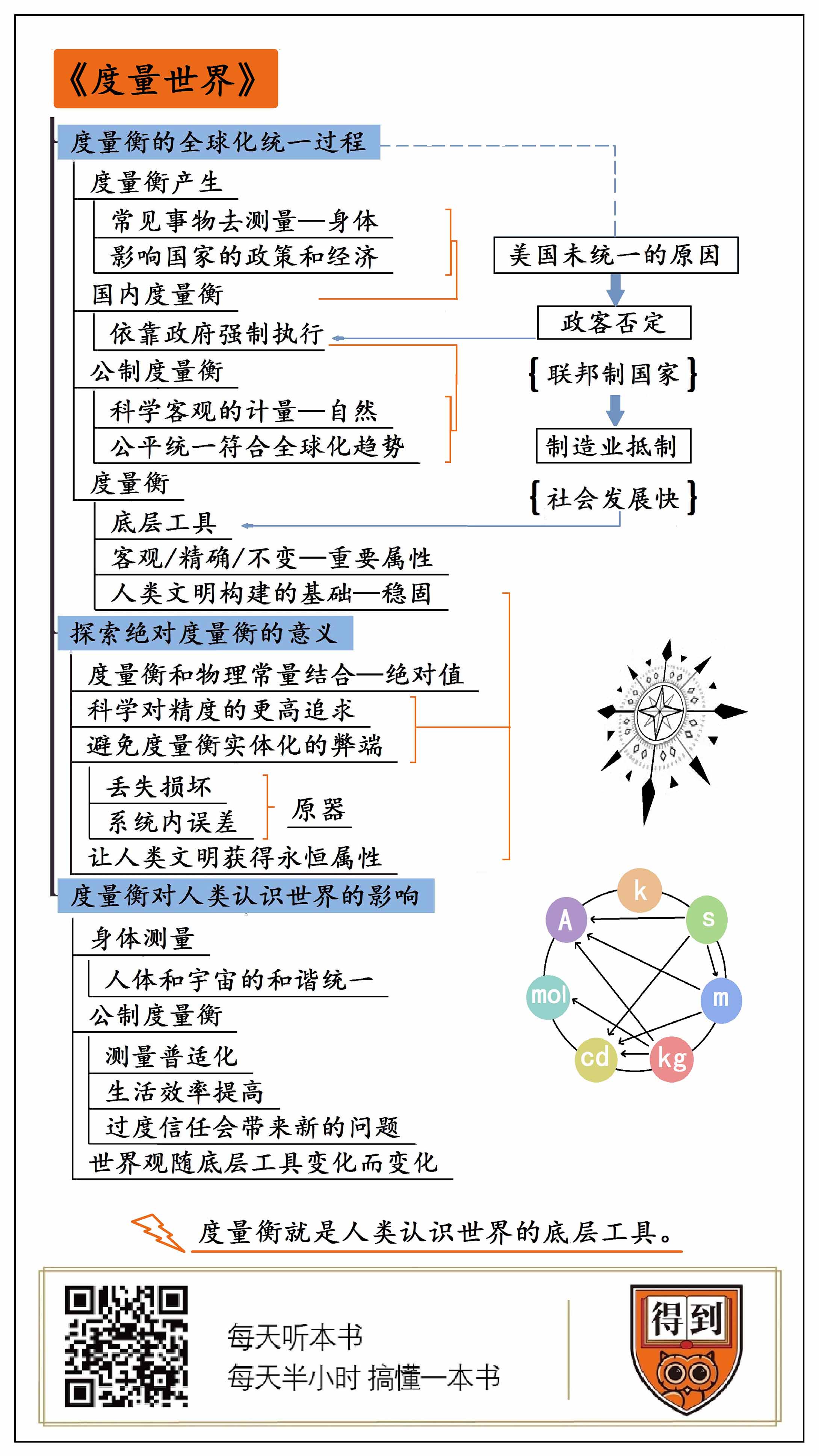

接下来,我就从三个方面为你解读书中的主要内容。第一部分,我们去看看度量衡全球化统一的过程到底是怎么发生的,以及为什么美国和其他国家用的度量衡都不同;第二部分,我们再来了解一下到底是什么原因,迫使科学家们走上了探索绝对度量衡体系的道路;最后,我们来总结一下,度量衡这个构建了我们世界观的底层工具,到底发生了怎样的变化,它如何影响着我们对世界的看法。

第一部分,我们先讲讲度量衡的全球统一。我们都知道,中国的历史上秦始皇曾经统一过度量衡,大英帝国殖民全球的期间,也曾经在殖民地之间统一过英制度量衡,但像我们今天这样,在全球范围内大家都用同一套度量衡的情况,在人类历史上还从来没有过先例。这就像是所有国家的人都说同一种语言一样,简直不可思议。那么这种情况是怎么发生的呢?又是谁统一了全球的度量衡呢?

想回答这个问题,必须要回到历史中去。以前,度量衡的产生是一件非常随便的事,大多来自身边常见的事物,而最常用的就是用我们自己的身体。比如,英语中表示“英尺”和“脚”,就是同一个单词 foot,因为以前的英尺指的就是脚长;而埃塞俄比亚人用来计量药品的度量衡就更奇怪了,叫“一耳朵眼”。类似这样千奇百怪的度量衡,在以前那是随处可见,就像是方言一样,不同地区叫法五花八门,甚至同一片地区描述同一个东西,用的度量衡可能都完全不一样。但这样的度量衡,显然会影响国家政策的实施,以及贸易等多方面的发展。那么如何解决这个问题呢?自然也和语言一样,需要去制定一个度量衡方面的“普通话”。比如,大家都用国王的脚长,这样就解决了国内度量衡统一的问题。

但你想啊,这种统一显然需要依靠政府强制执行,在国际上推广怎么可能呢?没有一个政体可以强迫世界上所有国家都听它的。当年在大英帝国最巅峰的时期,也仅仅是在自己的殖民地范围内推行它的度量衡。所以,政治这条路就被堵死了。那么怎么办呢?18世纪,法国人给出了一个看似完美的答案,它就是诞生于法国大革命的“公制度量衡”,我们今天用的“米”“千克”等等单位,就是在那时候发明出来的。当然,到了今天,这些单位的定义已经发生了很多变化,今天的称呼也不叫公制度量衡,而是国际单位制,但无论如何,公制度量衡在当时都是一个近乎完美的解决方案。说它完美,是因为它解决了听谁的这一大难题。

法国大革命期间,革命党推翻了封建统治,需要建立一套新的度量衡来统一国内的各种制度,促进经济发展。如果革命党还和以前一样,根据某个人去制定一套度量衡,那么其实还是和原来的皇帝没什么区别。所以,为了破除封建制度的影响,新的度量衡必然是、也只能是建立在一个客观独立的事物上,因为只有这样,它才能够彻底独立于制度存在,也才能够反映自由、民主等大革命的核心思想。最终,法国科学家就找到了一个,就是用大自然去定义。比如,“米”是用穿过巴黎的子午线弧长的一部分来定义,而千克、升等等又根据米来制定。这样一来,这套全新的度量衡体系,就完全脱离了政治而独立存在,大家都听从于自然,这种方法让公制度量衡天然带有了公平的意味。

但注意,这个制度设计出来了,但可并不意味着它立刻就能被全球接受。实际上,整个全球化统一的过程,一直从18世纪末法国大革命延续到今天。不过成果还是喜人的,现在,只剩下三个国家还没有接受这套度量衡,它们是缅甸、利比里亚和一个超级大国,美国。没错,美国直到今天都还在使用沿袭自殖民地时期的英制度量衡。作为一个超级大国,这显然是一件非常不可思议的事情,因为一个显而易见的影响,就是它会给国际交流带来很大的障碍。举个例子,1936年柏林奥运会期间,美国运动员欧文斯获得了跳远金牌,报道的时候有一位记者就提出了这样的疑惑:我们到底是要用8.06米,还是另一种说法,8码2英尺5.0328英寸?类似这样的度量衡问题在美国境内比比皆是。

这么复杂的度量衡,在国际交流的时候当然会非常不方便,那为什么美国不和其他国家统一成一样的度量衡呢?这里要提一点背景。全球其他国家接纳公制度量衡虽然漫长,但最终接受就表明了这种制度有着实实在在的好处。它们之所以接纳,主要有这么几个原因,比如为了统一国内混乱的度量衡,而法国正好推出了一个非常公平的方案,那么刚好可以使用;又比如,有的国家为了加强国际竞争力,而使用公制度量衡是加入国际社会的前提条件;还有,部分脱离了英国殖民地的国家,为了独立,也选择了为此而生的公制度量衡。就这样,最终到了20世纪中叶的时候,随着公制度量衡普及,剩下的国家就更有动力采用这个制度,以此来融入国际社会。

在法国提出公制度量衡的时候,美国刚刚脱离了英国殖民地的身份没多久,他们希望摆脱英国统治留下的种种痕迹,建立一套自己的制度。建国后,美国迅速废除了英国的货币系统,从英镑、先令、便士、铜板这一套,过渡到了十进制的美元、美分系统。从逻辑上来说,下一步自然就应该是在称重、丈量体系也做同样的改革了。无论是从统一的角度,还是脱离殖民地的角度来说,公制度量衡都是非常好的选择,但偏偏就是没有成功,为什么呢?作者给出了一个核心的观点:这涉及领导意志的问题。

在美国,当时大部分的政客们并不认为改制迫在眉睫,既然没有坏到不能用的程度,有必要修理吗?前面我们提到过,度量衡在国内的推广要靠政治。美国是一个联邦制的国家,政府想要统一度量衡得要各州的支持,但是南北战争之前的美国,中央政府并没有这么大的实力,所以大部分政客的否定,让这件事只能搁浅。那么,等中央政府拥有话语权的时候,这件事总该解决了吧?并没有,因为人们又提出了新的问题。到了19世纪末20世纪初,美国政治更稳定了,经济也发展迅速,相关机构的负责人门登霍尔再次提出了推广公制度量衡的事,还签发了一个推广的命令。这下总可以推广了吧?但意外的是,公制度量衡遭到了制造业的强力抵制。原因很简单,因为工程师和制造商发现,不管公制多么高尚,改变度量衡就等于花钱,而且是花好多钱。

想让整个美国都使用公制,就意味着完全抛弃老体系构建的工业基础设施,重新搞一套。几十年来,美国的制造业已经有了一套又贵又复杂的工具系统,如果采用新的度量衡体系,农村地区使用的所有秤杆都必须重新改过和重新调整,上万吨黄铜砝码,数量庞大的加仑、夸脱、品特容器,各种量具,以及全国各地各式各样的测量尺和测量杆,都必须扔了。和更换度量衡带来的只在理论上存在的好处相比,这样巨大的损失可是实实在在存在的。而且,更关键的是,这笔钱谁来出?所以在搞实业的人看来,提公制的这些人就是纸上谈兵,根本搞不清楚这到底要付出多大的代价,更没有必要付出这么大代价去换取理论上的好处。于是,在美国机械工程师学会的第一届年会上,反对公制计量甚至成了大会的主要议题。

一方面出于领导意志,政客们觉得没必要改变,另一方面,应用度量衡的实业家觉得所付出的成本实在太大,所以,推进公制度量衡这件事就一拖再拖。但是美国人没有意识到,度量衡是底层工具,一开始就换了也还好说,随着社会进入一个高速发展期,再要更改度量衡可就是难上加难了,代价只会越来越大,所以,改变度量衡也就越来越不可能。到了20世纪中期,除了科学家们,商人由于国际交流的需要开始采纳之外,政府层面就几乎听不到什么谈论度量衡改革的声音了。

不过,不管怎么说,从全球范围内来看的话,全球统一度量衡这个前无古人的目标还是达成了。这当然是因为公制单位的统一不需要政治强力,符合全球化的整体发展趋势。公制的统一带来了一个意外的收获,就是全人类都在使用一套更科学、客观的度量衡。更多的人意识到客观、精确、不变这些属性,对于度量衡来说有多么重要,整个人类文明都会构建在一个更稳固的基础上。于是,人类走上了探索绝对度量衡的道路。

第二部分的开始,我们来解释一下到底是什么原因,迫使科学家们走上了探索绝对度量衡体系的道路。

开篇我们提到,千克的定义跟普朗克常量挂钩,成为绝对度量衡,而原来定义千克的原器就此下岗。在此之前,像米等等一系列单位,都发生过这个转变。为什么呢?也许你会说,科学技术的发展一定要追求更高的精度嘛,绝对度量衡能够满足这一点啊。这个答案没有错,精度确实是科学家们考量的重点,但作者在书中告诉我们,这仅仅是一部分原因,催动这件事情发生,还有两个更主要的因素。

第一个估计会让你有点意外:科学家们一直担心原来的标准可能会丢失。因为人类保存这些标准的方式是把度量衡实体化,就是把来自于大自然的标准制作成了人造的标准器具,人们称它为“原器”,有千克原器、米原器等等。为了维护这个标准,国际上成立了一个专门的组织来做这件事,叫作国际计量局。他们维护这些原器,并根据它们来制作复制品,分发到世界各地。这样,各国再根据这样的复制品去建立他们国家自己的度量衡。公制度量衡能在全球推广,就是因为有这个原器。

但这一实体化的过程,虽然方便了全球推广,同样也带来了一个问题,就是假如一旦发生战乱或者意外情况,这些原器和标准丢失或者损坏了怎么办?这就像是我们的计算机文件一样,平时保存得好好的,但是一旦发生硬盘损坏这样的突发事件,文件是有可能丢失的。这一丢失不要紧,伴随的可能是几代人努力的付诸东流,重新制作这么一份文件可没那么容易。这个担心可不是空穴来风,因为历史上就曾经发生过这样的事情。1834年,工人们在英国上议院焚烧东西的时候,不慎引燃了整栋建筑,而这栋楼里面就存放着大英帝国的长度原器“码”和重量原器“磅”,原器就这样损毁了。

也许你会说,损毁了不要紧啊,我们不是根据原器制作了一批备份吗,就是那些分发给其他国家的实体复制品,我们为什么不能指定一个复制品作为原器,重新设定一下标准呢?如果说,实体化的复制品等同于计算机文件,这样做当然没问题,实体的度量衡还有一个缺点,就是让科学家们很头疼的系统内误差。正因为如此,人们才不得不寻求于绝对度量衡。

什么叫系统内误差呢?我们拿米来举例。最开始在公制度量衡里面,米的定义是穿过巴黎的子午线弧长的一部分,人们根据这一长度,制作了一个实体的米原器。这一过程听起来很正常吧?可是仔细一想,会发现这个过程里面有很多地方都会存在误差。首先,测量子午线弧长这件事就会有误差,因为地球本身就不是一个标准的圆形,而且当时的技术也不可能一开始就测量出一个非常精确的值,只能是大概接近。其次,根据这样的值去制作米原器和复制品的过程中,受限于人造物品的制作工艺和材料,又会产生新的误差。这样误差的累加,会让复制品和标准长度的米之间,产生一个我们无法忽视的差值。而且,由于我们是用子午线的弧长制定出来的标准米,然后反过来用标准米去重新精密测量子午线弧长,这就相当于始终在一个圈圈内打转,我们并不知道到底偏离到了哪里,系统内误差也就永远无法消除。

听到这里你应该明白了,不能用复制品当作原器,是因为这样做不仅不能复原标准度量衡,而且可能会让误差越来越大。千克原器也存在这样的问题。1988年,当人们把国际千克原器和它的复制品之间拿来重新比对的时候,发现它们的重量差距达到了惊人的50微克。要知道,在药剂学领域,50微克已经足以影响药效,这已经是一个非常巨大的数字了。但是因为我们没法确定,究竟是它的复制品因为某种原因同时增重了,还是更有可能的千克原器因为不明原因减少了50微克,又或者是两者同时发生了。

这种在科学上的不确定,让科学家们成为了法国大革命前的法国农民,不知道自己到底收获了多少粮食,需要交税多少,自己还留下多少。更要命的是,科学是一个非常严谨的事情,所有的研究成果都构建于度量衡之上,如果继续用这样的千克原器,那么,以前所有的研究数据到底还能不能相信?所以,度量衡向着绝对度量衡的转变,与其说是对于精度和确定性的更高追求,不如说是为了避免实体化度量衡的弊端而不得不走的一条路。选择物理常量作为度量衡的定义,就是因为它可以解决前述所有问题。

还是拿米举例,现在米的定义不再是子午线弧长的一部分,而是“光在真空中所进行路程的长度”。之所以这样定义,是因为在爱因斯坦提出的相对论里面有一个重要的基础原理,也是我们中学时候学习过的“光速不变原理”。因为光的这种不变性,所以从源头上就避免了类似于测不准子午线弧长这样的误差,同时也没有了在系统内打转的问题,避免了误差的累加,从而保证了长度的精度和绝对性。再加上光是不会消失的,只要手头有合适的仪器,任何人在任何地点都可以获得长度标准,这样就保证了长度的永恒。

所以,听到这里,相信你已经明白了探索绝对度量衡的意义。这不仅仅是科学上对于精度的更高追求,更是让人类的文明都建筑在一个永恒、稳固的基础之上。有了这个基础参数,未来无论是否发生意外,甚至将来人类离开地球之后,都可以在宇宙的任何一个地方获得同样的、丝毫不差的度量衡,文明也就可以以此为基础延续下去。绝对度量衡刚刚诞生,它会给我们带来何种影响还不得而知,不过,度量衡已经经历过一次重大的转变了。上一次的转变,让整个世界,包括在此基础上构建的世界观,也跟着发生了重大的变化,或许我们可以从这个过程中寻找一些启发。

第三部分,我们再聊一聊度量衡这个构建了我们世界观的底层工具,发生了怎样的变化,以及它如何影响着我们对世界的看法。

公元前5世纪,古希腊智者普罗泰戈拉有一个著名的哲学命题:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”意思是说,事物的存在是相对于人而言的,人的感觉怎样,事物就怎样。而这既是当时制定度量衡的方法,也反映了那时候人们理解这个世界的方式。所以,这个时候人们看待世界的底层逻辑是:人是完美的,世界就应该是人体的延伸。关于这个看法最有代表性的表达,是达芬奇的一幅名画《维特鲁威人》。每天听本书解读过一本书《达芬奇的幽灵》,讲的就是这幅画。画表达的意思是,人自身就是那个绝对的、完美的度量衡。这一认识也反映在建筑领域,作者提到,有一个非常具有代表性的建筑,就是希腊著名的帕特农神殿,它的底座长225英尺,宽100英尺,这个长宽比,正好和希腊度量衡中脚的长宽比相当。

让我们想象一下,人体完美地映射了宇宙和美学,而人类构造的世界自然也应该反映出人体的这种完美,这样,人、世界、宇宙就会处于一个完美的大一统状态,这是多么美好的世界啊?但很可惜,现实告诉我们,如果人类一直用这样的方式认识世界,会严重制约社会和文明的发展。这里举一个数据,你就明白了。根据经济史学家的研究,从公元元年到19世纪初,整整1800年里面,人类的整个生产能力也不过提升了1.5倍左右而已,而就在随后的短短200年里,生产力竟然爆炸式地增长了40倍。这怎么发生的呢?你一定猜到了,没错,这一切发生的基础,是影响了现代文明的工业革命,而工业革命的基础,就是全球统一的公制度量衡。

简单来说,因为公制度量衡的推广,带来了全球化的共识,产品得以实现标准化生产,全球大规模制造生产体系和大规模科学研发成为了可能,商品得以在全球范围内流通,带动了全球经济和生产力的飞速发展。而且,公制度量衡不仅创造了世界上的各种设施和环境,它同时也创造了人们在其中的行为方式和理解这个世界的方式。比如,现代大学的分科制度、现代公司组织方式,以及人类对于大到宇宙、小到原子的认识,都是受这个影响产生的。那么,这些事情的发生,就让人们认识到世界不再是和人体一一对应的事物,而是一个舞台。在舞台上出现的是可测量的物质,而物质在可测量的力的作用下做着可测量的运动。这个新世界是可计算的,并且具有普遍性,没有什么是特殊的和永恒的,世界始终处在变化之中,任何东西都可以用无限放大的精度反复测量。

这听起来很像是一个完美的世界吧?爆炸提升的生产力,更高的精度,全球化的共识,科学和社会飞速发展,文明节节拔高,而这一切都是由于度量衡的转变而带来的,这不是很好嘛?但作者提醒我们,事物都有两面性。这种世界观之下,给我们带来了一个之前从来没有人想到过的问题,那就是过度信任。这个问题,让度量衡从一个科学问题转变成了社会建制的问题。

以前,用身体作为度量衡的时候,理解起来非常容易,无论是用脚,还是耳朵眼,每个人都有,用来干什么也都清清楚楚,但是,公制度量衡发展了之后,度量衡定义就开始变得模糊不清楚了,开始变得抽象。比如,子午线长度的一部分,那是多长?类似这样的疑惑开始变多。所以,虽然这样的度量衡会带来很多好处,但人们并没有办法对它建立直观的感受,我们所能够接触到的,就是日常生活中用的尺子、秤杆等等。而绝对度量衡就更不用说了,它的定义更是早就脱离了大众的认知。所以这时候,人们开始选择直接相信市面上出现的测量器具,不再去探究度量衡的意义和本质,直接拿来就用。

这听起来也不坏嘛,社会分工协作,让专业的科学家去制定标准,我们拿来使用就好了,这不是正好降低沟通成本吗?但问题就在于,测量器具有着它的局限性,这样无条件的信任,会因为不明白它的含义而被滥用。比如,测量身高体重这样明显可以被测量的东西时,这样的滥用影响不大,但如果测量的是那些本来就没法精确测量的东西时,问题就很严重了。比如,测量智力。有一部电影相信你一定看过,就是《阿甘正传》,里面讲述的就是主人公因为小学的时候做过一个智商测试,分数很低,而学校领导过于相信智商测试的结果,导致主人公差一点没有上成学。实际上,如果懂得智商测试其实仅仅是一个参考值,这样的事情就不会发生。

而实际上,这样的过度信任还会带来更大的影响,就是会让我们的关注点,从测量的目的转成了测量本身。经济学里面有一个古德哈特定律,就是当一个政策变成目标,它将不再是一个好的政策。一旦某个度量衡被选定为一个特殊政策的目标,它会立刻失去它度量衡的价值。举个例子,这就像是我们用运动手环去记录每天走路的步数,本来是为了提醒我们去锻炼身体,保持健康,但一旦我们把一定的步数,比如一万步作为目标,那么它就不再具有原来的价值,而成为了引发我们焦虑或者竞争的源头,我们每天的注意力就不在健康上面,而变为如何走够这一万步。但假如我们清楚这项测量代表的意义时,我们就不会对它过度信任,它也就可以发挥本来的价值了。

所以,因为度量衡的逐渐复杂化,我们对它的认识开始模糊,这不仅会带来滥用的问题,而且还会让度量衡失去它原有的价值。了解度量衡如何影响着我们对世界的认识,不仅让我们对这个底层工具更加熟悉,而且更重要的意义在于,这让我们明白了,我们的世界观究竟怎样随着度量衡的变化而发生变化。至于绝对度量衡,作为一个新兴事物,它在将来究竟会如何进一步影响我们的世界观,还需要你我一起去思考。

好了,总结一下。

第一部分,我们讲述了公制度量衡全球化统一的过程,以及美国为什么到现在还没有统一。而全球化能够成功推广的原因,就是因为公制单位是一个比用身体测量的方式更科学、客观的计量方法。人们相信,选用公制度量衡不仅意味着公平和统一,更意味着这是一个绝对的、牢固的度量衡,整个人类世界的活动构建在这个基础上会非常稳固。

第二部分,我们讲述了探索绝对度量衡的意义,它不仅仅是科学上对于精度的更高追求,更在于这样的绝对度量衡可以让我们无论身在那个时代,无论是否发生意外,甚至将来人类离开地球之后,都可以在宇宙的任何一个地方获得同样的、丝毫不差的度量衡,而让在此基础上构建的文明也获得永恒的属性。

第三部分,我们讲述了度量衡从用身体来表示到公制度量衡的变化,怎样影响了人类对世界的看法。身体测量反映的是人体和宇宙的和谐统一,而公制度量衡让测量变得普适化,也让我们生活的效率提高。但对于它的过度信任,会带来之前意想不到的问题。

撰稿:李笃行 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

-

公制的统一带来了一个意外的收获,就是全人类都在使用一套更科学、客观的度量衡。

-

度量衡的意义不仅仅是科学上对于精度的更高追求,更是让人类的文明都建筑在一个永恒、稳固的基础之上。

-

度量衡的逐渐复杂化,我们对它的认识开始模糊,这不仅会带来滥用的问题,而且还会让度量衡失去它原有的价值。