《帝国的暮光》 曲飞工作室解读

《帝国的暮光》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者是美国学者大卫·鲁滨逊,是美国科尔盖特大学历史学教授,研究方向是蒙古帝国史、军制史。他在研究蒙古帝国世界体系崩塌这个重大历史课题时,没有局限于中国本土,而是把研究目光扩展到蒙古统治下的东北亚,用国际关系思维重新解释古代历史。

关于本书

本书展现了小国面临系统性大变局时候的自存之道:由于朝鲜位于东北亚的战略位置,在古代被各种外部力量密切关注,因此朝鲜对中原王朝长期采取“事大主义”策略。直到元朝末年,蒙古人统治力下降,朝鲜便试图趁机脱离元朝控制,却由于手段上的失误,未能达到预期目的,还引发了内部王朝更迭。不过,朝鲜从此拥有了更大的自主空间,可谓乱世的赢家。

核心内容

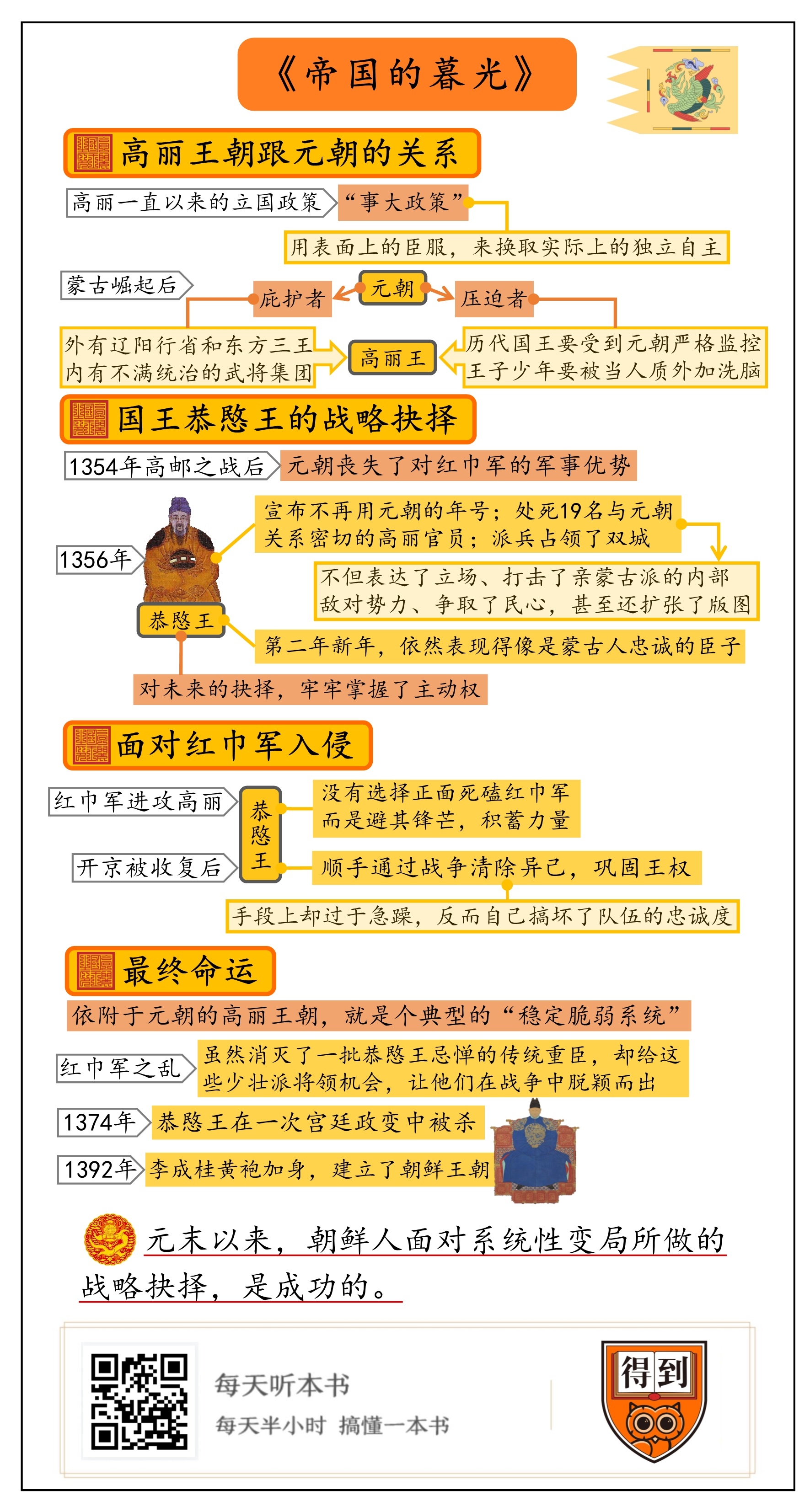

1)元朝时期,高丽王朝跟元朝是一种怎样的关系?双方有哪些共同利益和潜在矛盾?

2)当元朝陷入动荡,蒙古系统面临崩溃风险的时候,高丽王朝的统治者做了哪些战略抉择?

3)兴起于中国江淮地区的红巾军,为什么会打到朝鲜半岛?高丽王朝又是怎么应对这个危机的?

4)红巾军入侵事件,怎样影响了高丽的国家命运?为什么说作为一个政权,高丽王朝失败了,而作为一个民族,朝鲜人却成功了,从中我们又能看出怎样的历史启示。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《帝国的暮光》。

书名里的帝国,指的是元朝,也可以理解成更广义的蒙古帝国;“暮光”,就是电影《暮光之城》的那个暮光。从这个书名可以看出,本书讲的是元朝末期的历史。此时,这个曾经雄踞当世的庞大帝国,已经日暮西山,也就是说快要垮台了。

从成吉思汗时代算起,到元朝末年,一个半世纪的时间里,多半个亚欧大陆都被蒙古帝国征服了,后来忽必烈建立的元朝,虽然不能完全等同于蒙古帝国,但至少元朝皇帝在名义上仍然是蒙古各个汗国的共主,元朝跟那些兄弟政权,也可以算是松散的共同体。这也就是说,所谓蒙古帝国,不单单是一个国家,更是一个统治着当时多半个文明世界的大系统。

那么这样一个大系统,从陷入运转困难,到最终崩溃,它带来的影响,必然波及广泛,一些小国,作为依附于这个大系统的子系统,在大变局面前,它们该怎样选择,何以自存?这就是本书将要带给我们的启示。

本书的作者是美国学者大卫·鲁滨逊,他还有个中文名字叫鲁大维,他是美国科尔盖特大学从事亚洲研究的历史学教授,研究方向是蒙古帝国史、军制史。这本书的一些内容,也是他在科尔盖特大学讲授的“蒙古帝国”和“中国末代帝国”两门课程的讲稿。不过讲到元朝灭亡、蒙古帝国世界体系崩塌这个重大历史变局,鲁大维没有着眼于中国本土,而是选取了处在蒙古系统边缘的“东北亚”这个区域,来作为样本。

地理意义上的东北亚,包括今天的中国东北、俄罗斯远东、朝鲜半岛,以及日本,在元朝时代,上述地区中,要数朝鲜半岛上的高丽王朝,最有研究价值,因为它既不像中国东北和俄罗斯远东那样,属于元朝的直属领土,又不像日本那样,独立于蒙古系统之外,而是一个兼具“王国”和“行省”双重属性的、半独立的小政权。在元末变乱的时局中,高丽王朝不仅没有灭亡,反而摆脱了蒙古的控制、扩张了版图、增强了国家主权。他们是怎样做到的?下面我们就来看一看。

我们的解读分为四部分:

元朝时期,高丽王朝跟元朝是一种怎样的关系?双方有哪些共同利益和潜在矛盾?这部分会补充一些本书中没有提到的背景信息。

当元朝陷入动荡,蒙古系统面临崩溃风险的时候,高丽王朝的统治者做了哪些战略抉择?

兴起于中国江淮地区的红巾军,为什么会打到朝鲜半岛?高丽王朝又是怎么应对这个危机的?

红巾军入侵事件,怎样影响了高丽的国家命运?为什么说作为一个政权,高丽王朝失败了,而作为一个民族,朝鲜人却成功了,从中我们又能看出怎样的历史启示。

下面就先从高丽王朝的性质,以及他们同元朝的关系说起。

高丽王朝,是朝鲜半岛历史上第二个统一的王朝,国家统治者姓“王”,在中国五代十国时期就已经建国了。但跟中原王朝相比,人力物力都不在一个量级,因此高丽一直以来的立国政策就是,向中原王朝称臣,用这种政治上的低姿态,换取中原王朝不干涉他们的内部事务,也就是说,用表面上的臣服,来换取实际上的独立自主。这种政策,叫作“事大政策”,简单说就是侍奉大国,朝鲜半岛的历代政权基本都采用这种政策来处理跟中原王朝的关系。

从五代到北宋、辽、金,基本上不管是哪家入主中原,高丽都会上表称臣,大多数时候也都相安无事,这些中原政权一轮轮地兴替,高丽却安然地置身事外,可以说是“流水的中原,铁打的高丽”。

在蒙古崛起之后,情况变得复杂了。忽必烈武力征服了高丽,在朝鲜半岛设置了征东行省,任命了“达鲁花赤”,也就是行省长官,不过同时,忽必烈没有灭掉高丽王室,而是保留了这个王朝现成的建制。

忽必烈这么做,有两个主要目的,首先是因为,当年成吉思汗把辽东地区分封给他的三个兄弟,作者鲁大维称他们为“东方三王”,他们的权力太大,可以在自己的领地上认命官吏、拥有军队。后来忽必烈仿效汉人制度建立元朝,为了加强中央集权,削弱传统藩王们的实力,元朝中央在东北地区设立了辽阳行省,用来监督制衡东方三王。另外,东北地区是金朝故土,这里还生活着很多不满蒙古统治的女真人,也需要加强监管。出于这两个考虑,忽必烈保留了高丽王朝的班底,把高丽收为藩属国。后来忽必烈征伐南宋的时候,为了进一步稳固后方,还把女儿嫁给了高丽国王王谌,于是高丽成了蒙古的“驸马之国”。此后,除了几个年幼的高丽国王,后世的高丽王都是娶蒙古皇族女子为王后。

至于当初设立的征东行省,从名字就能听出来,初衷是针对日本,而忽必烈两次入侵日本失败之后,放弃了这个打算,征东行省也就失去了实际意义,行省长官“达鲁花赤”一职,后来就由高丽国王来兼任了,相当于一套班子两块招牌,朝鲜半岛还是由高丽王朝统治。

就这样,在13-14世纪,当多半个欧亚大陆都被收入蒙古版图的时候,小国高丽反倒存活下来,保持着半独立的状态,可以自主认命官吏,也不用像中国内地的各行省那样,向元大都缴纳赋税。

对高丽王来说,元朝同时充当着两个角色:首先是庇护者,高丽外有辽阳行省和东方三王,难免会有摩擦,内部又有敌视蒙古人的武将集团,不满高丽王的统治,因此要想坐稳王位,高丽王就必须仰仗元朝给他撑腰;但同时,元朝也是压迫者,历代高丽国王,都要受到元朝的严格监控,高丽王子少年时都要被送到大都“留学”,其实就是当人质外加被洗脑,他们都被按照蒙古的方式培养教育,直到获得元朝的认可,才有机会回国,日后接掌王位,而即便是即位之后,如果得罪了元朝,还可能被罢黜,甚至流放。之前的历代中原政权对高丽内政,都极少有这么大力度的干涉,因此对高丽王室来说,元朝皇帝也比之前历朝的统治者,都更让他们难以忍受。

好,总结一下,上面我们介绍的就是元朝时期,高丽和蒙古的关系,也是本书的大背景。可以说,高丽王朝就是依附于蒙古大系统的一个子系统,一方面这个子系统的稳定运转,要依赖于蒙古帝国这个大系统,另一方面,它也必须为此而忍受元朝的控制,和国家主权的缺损。

这就是历代高丽王面临的处境,了解了这些背景知识,下面我们就说说本文的第二部分,高丽国王恭愍王,面对元末的乱局,在国家战略方面做了什么抉择。

1351年,一位21岁的高丽王子,结束了为期十年的元大都生活,返回高丽,准备继承王位。他在史书上为人熟知的名字是王颛,但那是后改的名字,此时他还叫王祺,由于名字比较混乱,下面我们就用他未来的谥号“恭愍王”来称呼他。

同是在恭愍王归国的这一年,中国发生了一件大事:淮河流域爆发了红巾军大起义,并且很快蔓延开来,华东、华中遍地开花。

面对这种局面,元朝政府调集财力兵力,组织镇压,高丽也在元朝要求下,提供了2000兵力来支持,这是他们作为藩属国的义务。

1354年,这支高丽军队被编入元朝丞相脱脱领衔的征讨大军,参加了围剿江南红巾军领袖张士诚的高邮之战。这场战役,元朝从各行省、各藩王手中调集的军队号称百万,原本战事顺利,张士诚岌岌可危,但战役中途元朝皇帝元顺帝听信谗言,撤换了脱脱,导致军心涣散,张士诚趁机发动反攻,元军大败。

本书作者鲁大维评价说,高邮之战是元末农民起义的转折点,这是元帝国最后一次财政和军事资源的总动员,这一仗后,元朝再也组织不起有效的军事反击,丧失了对红巾军的军事优势。

而对于高丽来说,这场战役还产生了一个深远的影响。在前线亲历了元军失败之后,高丽的残兵败将退回国内,把元朝统治已经摇摇欲坠的消息带给了恭愍王,这也促使恭愍王重新思考了高丽与元朝的战略关系。

前面说过,恭愍王有过在大都充当人质的经历,而且在这段时间,他亲眼看见了元朝对高丽王室的控制与摆布:他的祖父和父亲忠肃王都曾经被废,一个流放到西藏,一个被软禁在大都,他的哥哥忠惠王更是被废掉两次,最后死在流放途中。

因此恭愍王一定明白,当一个元朝藩属国的国王,实在是一份高风险职业,这种处境,显然他是不会满意的。而现在,看起来元朝的衰落是不可逆的了,充当靠山的价值正在减少,依附元朝,变得弊多而利少,如果继续下去,搞不好靠山倒了,他自己也要被砸在下面。于是,恭愍王决定,借助当前的局势,一点点有步骤地跟元朝脱钩。

1356年,恭愍王做出了一系列尝试,其中最有代表性的事有三件,分别是:第一,他宣布不再用元朝的年号;第二,他处死了19名与元朝关系密切的高丽官员;第三,他派兵占领了双城。

我们先看第一件,不再使用元朝的年号。附庸国使用宗主国的年号,在历史上叫作“奉正朔”,表示承认自己的属国地位。恭愍王宣布不用元朝年号,这就和宣布独立差不多了。

第二件,处死亲蒙古的官员,前面说过,反蒙古的武将集团,是高丽王的主要潜在反对者,那这么看来,亲蒙古的官员应该是他的自己人了吧?其实不然,元朝为了更牢固地控制高丽,也越过高丽王直接拉拢了一些高丽重臣,跟他们联姻,授予他们封号爵位,还保持书信往来,因此对于高丽王来说,亲蒙古的官员其实也是潜在的监视者,而由于高丽民间普遍反对蒙古的控制,把这些亲蒙古的官员视为内奸,所以恭愍王处决他们既能消除威胁,又可以赢得民心。

第三件,高丽军队占领了双城总管府。双城总管府位于现在朝鲜西部的咸镜南道,当时是辽阳行省管辖的,属于元朝领土,但恰好双城总管府的统治家族闹了内讧,高丽出兵,不费吹灰之力占据了双城。在这个过程中,一位高丽籍的元朝军官李子春,带着儿子李成桂一同投效了恭愍王,这是未来的重要人物,后面还会再提到。

1356年的这三个事件,不但表达了立场、打击了亲蒙古派的内部敌对势力、争取了民心,甚至还扩张了版图,这说明,恭愍王在元朝日薄西山的情况下,已经做好了和元朝脱钩的准备。

而同时,恭愍王对分寸的把握又非常到位,知道不能步子迈得太大,把元朝彻底激怒。第二年新年,他像往常一样派使者去元大都拜年,该做的礼节全部做足,依然表现得像是蒙古人忠诚的臣子。果然,元朝忙于对付红巾军,既然高丽做了姿态,也就干脆大事化小,没有惩罚恭愍王,默许了他搞内部清洗和占领双城。就这样,通过试探,恭愍王已经摸清了元朝的虚实和底线,既获得了实利,又跟元朝留有余地,没有彻底撕破脸,对未来的抉择,他牢牢掌握了主动权。

本来按照这个趋势,恭愍王有机会稳步地培养自己在国内的政治基础,逐渐摆脱元朝,但很快,局势的突变打乱了他的节奏,同时也带来了新的选择和机会。

这就是接下来我们要说的第三部分,面对红巾军入侵,高丽方面的反应和收效。

1359年,来自中原的反元起义军红巾军,出现在了高丽边境附近。

对此,高丽朝野都大感震惊,宰相李穑在一首诗里写到,“近闻群盗满中州,岂料余波到此流?”意思是,最近听说中原地方闹贼,遍地都是农民起义,想不到起义军竟然闹到我们这儿来了。言下之意,很是惊讶。

那么,以“反元”为使命的红巾军,为什么要去长途奔袭,攻打高丽呢?是走错了路,还是杀红了眼?

说到这,我们暂时切换到红巾军的视角,说说他们为什么会打到高丽来,这也是本书中一个比较有见地又有趣的话题。

对于红巾军进攻高丽的动机,传统上主要有两种说法,分别是“复仇说”和“战略解围说”,但鲁大维认为,这两种说法都不太靠谱,我们分别来讲讲。

“复仇说”指的是,高丽曾经支援元朝,参加高邮之战,所以现在,红巾军找他们来算账了。不过高邮之战红巾军打赢了,高丽军作为数量很有限的一支辅助部队,并未给他们造成多大的损失,谈不上结仇。更何况,高邮之战打的是张士诚,而入侵高丽的红巾军是刘福通的部将,虽然都叫红巾军,但这是两个彼此不相统属的部队,关系还不太好,刘福通的人犯得着千里迢迢跑去高丽,替张士诚复仇吗?所以显然复仇说的根据是不充分的。

“战略解围说”,指的是红巾军和元朝主力在中原地区陷入胶着,红巾军战事吃紧,所以想绕到元朝后院,搞出点动静,迫使元朝从中原抽调兵力去救援,从而减轻红巾军正面战场的压力。

当时,刘福通的红巾军已经建立政权,定都汴梁,也就是河南开封。元朝方面,也正集中主力,猛攻开封,指挥战役的是元朝悍将察罕帖木儿,也就是《倚天屠龙记》里赵敏的父亲汝阳王。有人注意到,1359年察罕帖木儿攻击汴梁的时候,正是红巾军入侵高丽的同一时间段,因此认为,这支军队的目的就是想迫使元朝分兵救援辽阳,帮助汴梁解围。

不过鲁大维认为,这么大纵深的战略调度,超出了红巾军战略的水平,在当时的通讯条件下,更是几乎不可能实现的,况且站在元朝的角度看,辽东是边缘地区,而中原是决定性的主战场,也不太可能为了救援辽东,而削弱中原前线的兵力。红巾军入侵高丽很难起到调动元军驰援的作用,所以“战略解围说”同样不成立。

因此鲁大维倾向于认为,红巾军入侵高丽,不是带有明确的战略目的,而是一种“无奈自保”。

刘福通派出的北伐军,最初分为东西中三路,东西两路进攻山东、山西,不过很快都失败溃散了。

只有中路军战绩不错,虽然没能按原计划兵临元大都城下,但他们从山西的元军薄弱处一路北上,攻击了位于今天内蒙古锡林郭勒盟的元上都。

当时元军的主力都压在中原一线,地处后方的元上都防守空虚,被红巾军攻陷,并且一把大火烧毁了。不过此时的红巾军,归途已经被阻断,又无力去进攻有重兵防范的大都,身处茫茫大草原,进退两难,只能挑着元军力量薄弱的地方去突破,打到哪算哪。

于是这支神奇的军队,从今天的山西到了内蒙古,又从内蒙古到了辽宁。此时,进攻高丽就成了他们唯一的选择,因为这样,少说可以解决补给问题,更乐观地估计,还可以从朝鲜半岛通过海路,返回中原。

就这样,1359年冬天,红巾军渡过鸭绿江,这才有了前面说的,高丽朝野震惊。

好,我们再切换回高丽恭愍王的视角,对于红巾军的到来,其实他内心是喜忧参半的。忧的是国家遭遇入侵,这很好理解,那么喜从何来呢?前面说过,恭愍王判断元朝这座靠山,就快要靠不住了,而为了在元朝覆灭之后的全新局势下,依然能够稳固统治,他就需要抓住时间差,加速建立自己的威望和班底。之前他的那些小动作,都是出于这个目的,而从这个出发点来看,红巾军带来的变局,同样是一个机会,可以让恭愍王趁机加快内部的洗牌,和威望的树立。

1359年红巾军的先头部队虽然很快攻陷了高丽的西京,也就是今天朝鲜的平壤,但由于当时已是隆冬,缺少越冬衣物的红巾军在严寒中大批冻死冻伤,高丽军趁机反攻,把红巾军赶出境外。一年后更大规模的红巾军卷土重来,这一次是主力部队,号称有十万之众,实力比一年前那次强大得多。

出于前面说的战略考量,恭愍王没有选择正面死磕红巾军,而是避其锋芒,积蓄力量。当1361年红巾军逼近高丽首都开京,也就是今天的朝鲜开城时,恭愍王轻骑简从,逃离首都,据说逃亡的时候,连国家的大印和一部分祖宗牌位都丢了,看起来真是仓皇极了,然而从接下来的事态发展来看,恭愍王此时可能已经有接下来的明确打算。

恭愍王逃到朝鲜半岛中南部的安东,暂时安顿下来,此刻他招揽分散的高丽诸将,集结兵马,准备反击。果然,面临外敌入侵,这些平时各个派别的武将都暂时达成统一阵线,听命于恭愍王,高丽很快组织起了号称20万的大军。而红巾军方面,虽然他们的反元立场赢得了一些高丽人的支持,火线参军,但这支军队的风纪实在太差了,在高丽烧杀抢掠,将领也很快腐化堕落,沉溺享乐,军队的战斗力迅速坏朽。

在开京沦陷短短一两个月之后,高丽人就迎来了反击的机会,1362年正月,高丽军借着大雪,向开京城外躲在兵营里烤火的红巾军发动奇袭,开京城里的高丽人也群起响应,里外夹攻,毫无防备的红巾军被杀得大败,死伤惨重。后来西京平壤也被高丽军收复,红巾军主要将领之一“破头潘”潘诚率残部逃回辽东,向元朝投降,后被处死。前后历时两年多得红巾军入侵高丽,就这样结束了。值得一提的是,驱逐红巾军之战中,当时只有27岁的青年将领李成桂表现突出。

再说恭愍王,开京被收复后他没有急着回去,而是在路上磨磨蹭蹭,走了一年零三个月。这期间他开始着手对高丽的文武官员进行了有目的的清洗,以“投降红巾军”的罪名惩处了一批官员,而一些异己的官员,和功高震主的将领,也被借故打击。此时,一直以来节奏把控很好的恭愍王,似乎失去了耐心,打击面划得太大,而局势也就此脱出他的掌控。

下面第四部分,我们就说说红巾军入侵带给高丽的影响,以及高丽王朝和恭愍王的最终命运,并且探讨一下这段历史带给我们的启示。

恭愍王返回开京的途中,他身边的一位权臣,大概是担心地位被取代,就假传圣旨,命令三名在抵抗红巾军之战中立有大功的武将,杀死了高丽军队的总司令。而事发后,恭愍王非但没有追究责任人,还借此事,以“擅杀大臣”的罪名,把那三名武将处死了。

或许,这并不是恭愍王糊涂或者偏袒亲信,而就是他的本意,他本就想借故除掉功高盖主的武将,收拢权柄,把驱逐红巾军的全部功劳据为己有。可是他的手段太过激进,这就让很多大臣对他离心离德,回到开京后恭愍王下诏让逃散的官员回来复职,但很多人都没理睬,甚至一位曾经深受恭愍王信任、也曾忠心耿耿的重臣,竟然谋划刺杀恭愍王,不过并没有成功。

由于意识到手下的忠诚度出了问题,恭愍王又试图抱元朝的大腿,重新宣布奉元朝“正朔”,不过元朝此时翻起旧账,追究他之前清洗亲蒙古官员的事,还一度要废黜恭愍王,只是元朝现在自己焦头烂额,他们的命令对于高丽来说,也没什么效力了。又过了几年,中原战乱中新崛起的朱元璋,派大将徐达北伐,1368年元顺帝弃大都逃往蒙古草原,元朝灭亡,这同时意味着,高丽作为元朝附庸国的历史,也就此结束了。

好,说到这我们就可以提前总结一下,元末乱局以来,高丽和恭愍王面对新局势,做出的一系列战略抉择,究竟该如何评价。

可以说,依附于元朝的高丽王朝,就是一个典型的“稳定脆弱系统”,说它稳定,是因为它依附于强大的元朝,甚至蒙古全球系统,只要这个系统不出问题,作为子系统的高丽王朝,也就能保证正常运转;而说它脆弱,是因为高丽王的统治根基,绝大部分依赖于元朝的支持,基础过于单一,所以当它所依托的大系统失灵,它也难免会被殃及。

恭愍王对这一处境的认识,可以说是清晰到位的,他看到了元朝系统面临着极高的崩溃风险,所以试图抓紧培养自己的统治基础,以期达到可以不依赖元朝,而独立自存。面对红巾军入侵,局势急剧激化,恭愍王的设想是利用抗击红巾军的机会,进一步为自己造声望,顺手通过战争清除异己,巩固王权。但手段上却过于急躁,反而自己搞坏了队伍的忠诚度。

另外恭愍王可能没想到的是,高丽的高官贵族中,也有人存着和他类似的想法,也想抓住元朝失势造成的东北亚权力真空,凭借战功发展自己的军事力量。红巾军之乱,虽然消灭了一批恭愍王忌惮的传统重臣,却给了这些少壮派将领机会,让他们在战争中脱颖而出。可以说这个局势发展,走向了恭愍王谋划的反方向。

这批通过战争成长起来的少壮派将领中,最成功的就是李成桂,凭借对红巾军和之后对蒙古残余势力的战争,他积累了相当的功绩和实力。1374年,恭愍王在一次宫廷政变中被杀,1392年,已经掌握高丽实权的李成桂黄袍加身,建立了朝鲜王朝,高丽王朝灭亡。

后来朝鲜王朝编写了一部文学作品《龙飞御天歌》,其中说,红巾军入侵,恭愍王仓皇逃难,只有李成桂奋勇当先,是击败红巾军的首要功臣……总之就是通过歌功颂德,来证明朝鲜取代高丽合法性。恭愍王恐怕想不到,他的种种谋划,却给李成桂做了嫁衣。

而朝鲜半岛的改朝换代,距离元朝灭亡只隔了三十几年,从这一点看,“帝国的暮光”这一书名中所谓的“暮光”,也可以理解为,不仅仅指元朝的日落黄昏,也指高丽王朝的最后一道光芒。

好,最后再总结一下本期讲到的主要内容:

元朝时期,作为附庸国的高丽处境尴尬,虽然在蒙古庇护下有一定自治权,但从王室到国家,很多地方受制于人。高丽王朝的恭愍王,利用元朝末年统治力下降和红巾军起义,试图趁机脱离元朝控制,但由于手段上的失误,没能完全达到预期目标,他死后不久,高丽王朝被朝鲜王朝取代。

而朝鲜王朝很快重拾“事大政策”,努力搞好跟中国明朝的关系,果然获得了比高丽时代宽松得多的国际环境。因此,如果我们忽略掉从高丽到朝鲜的改朝换代,而把它们看成一个整体,也就是“朝鲜人”的话,就更可以清楚地看到,元末以来,朝鲜人面对系统性变局所做的战略抉择,是成功的。这种小国面临系统性大变局时候的自存之道,也是本书能改给我们的有价值的启示。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

-

高丽王朝就是依附于蒙古大系统的一个子系统,一方面这个子系统的稳定运转,要依赖于蒙古帝国这个大系统,另一方面,它也必须为此而忍受元朝的控制,和国家主权的缺损。

-

如果我们忽略掉从高丽到朝鲜的改朝换代,而把它们看成一个整体,就可以清楚地看到,元末以来,朝鲜人面对系统性变局所做的战略抉择,是成功的。