《帝国游戏》 李迪迪解读

《帝国游戏》| 李迪迪解读

关于作者

罗贝托・波拉尼奥(Roberto Bolaño,1953—2003),出生于智利,流亡欧洲的当代文学大家。早年写诗,四十岁才开始写小说,作品数量却十分惊人,身后留下十部小说、四部短篇小说集以及三部诗集。1998年出版的《荒野侦探》在拉美文坛引起的轰动,不亚于三十年前《百年孤独》出版时的盛况,而其身后出版的《2666》更是引发欧美舆论压倒性好评。苏珊・桑塔格、约翰・班维尔、科尔姆・托宾、斯蒂芬・金等众多作家对波拉尼奥赞赏有加,更有评论认为此书的出版自此将作者带至塞万提斯、斯特恩、梅尔维尔、普鲁斯特、穆齐尔与品钦的同一队列。

关于本书

《帝国游戏》是一部384页的长篇小说,是波拉尼奥长篇小说的处女作,被认为是《2666》创作主题的先声。它是一部典型的波拉尼奥式小说,一如既往地充满神秘和悬疑色彩,模糊着真实与虚构的边界,并刺探着人性深处的欲望与恐惧。

核心内容

《帝国游戏》讲的是一个入戏过深的游戏玩家的故事。故事的主体概括起来就是,一个年轻的兵棋游戏玩家偶然走入了命运的迷宫,穿越了人生与游戏的迷雾,最终输掉了游戏,也输掉了人生。在这本书里,游戏可不仅仅是游戏而已。

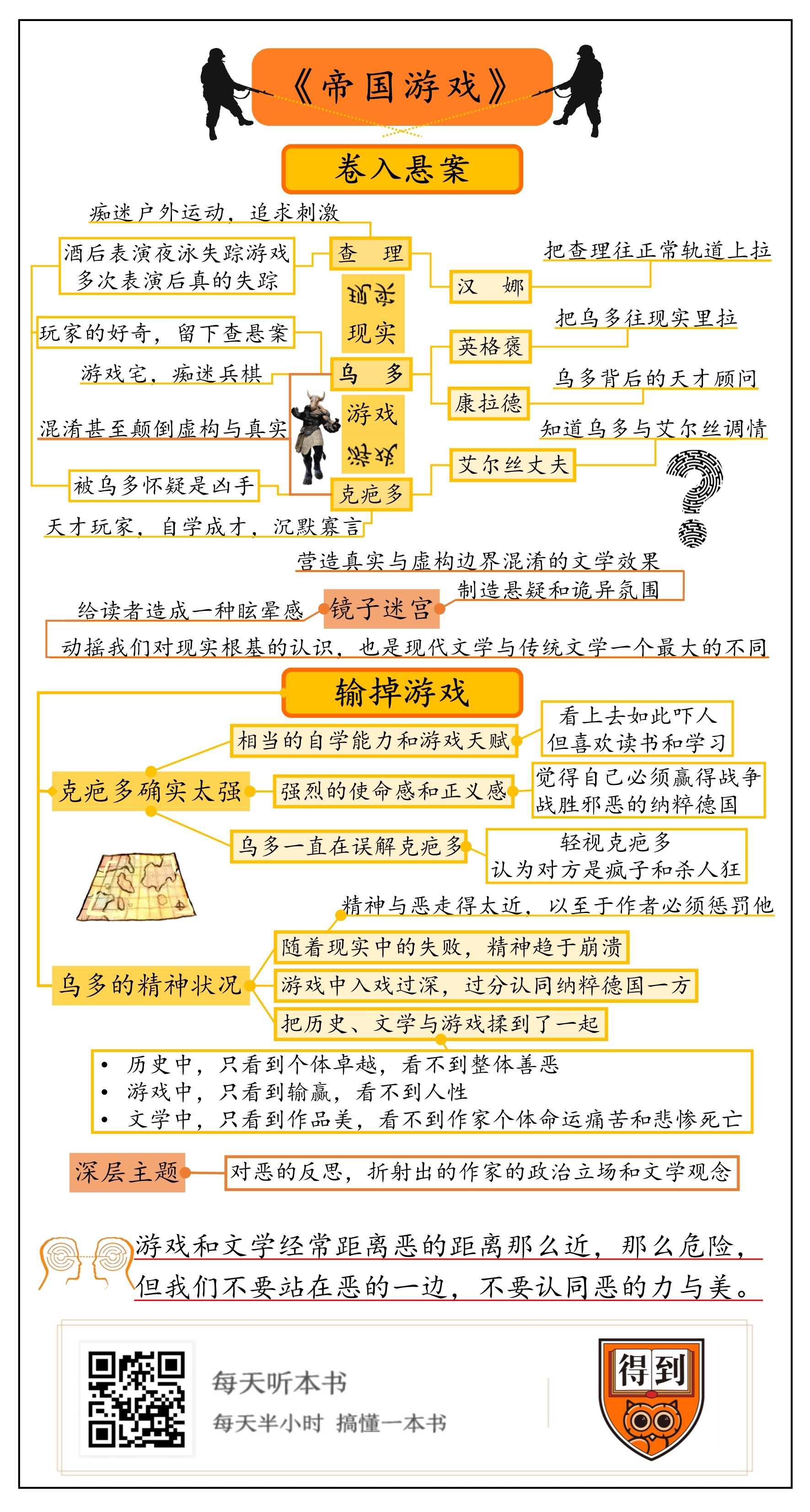

本期音频将从两个方面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是主人公遭遇的第一个大事件:卷入悬案,这部分我们主要关注小说中的侦探部分,以及镜子迷宫问题,探讨下真实与虚构的边界问题;然后你将听到的是主人公遭遇的第二个大事件:输掉游戏,这部分我们主要关注小说中的游戏部分,来聊聊这本书的深层主题:游戏或者说虚构艺术与恶的关系问题。这也是作家贯穿一生的创作主题。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是小说《帝国游戏》。

听到这个书名,你也许会想,这是一个讲游戏的小说吧。没错,表面上看,这本书真的可以说是“桌游小说”。“帝国游戏”指的是一款兵棋桌游,名叫《第三帝国》。所谓“第三帝国”,就是“德意志第三帝国”,也就是纳粹德国的官方国名。这是一款全景模式的桌游,首先你得在桌面上铺开一张巨大的二战欧洲战场地图,这就是棋盘,对弈的两方玩家分别代表纳粹德国和同盟国,在地图上摆放棋子对阵,运用军事谋略、计算和推演,演绎历史上一场场大大小小的战役。要玩好这款游戏并不容易,需要一定的历史和军事知识和大量的时间,对弈的双方往往在地图旁还要摆上一堆历史资料、表格,还有用来计算兵力值的计算器。游戏的结局当然有两种:要么是德军赢了,要么是盟军赢了。

当然,我们都知道,在历史现实中,同盟国赢得了对抗法西斯的胜利。在这里,我想请你想一下:倘若有这么一部表现二战历史的文学或影视作品,在现实的基础上进行了改动,导致最终这段历史进程被扭转,纳粹德国赢得了战争,那么,你会觉得这部文学或影视作品是邪恶的吗?回到我们说的这本书,在这款兵棋游戏中,代表纳粹德国的玩家会经常赢得战争,那么,你会觉得这款游戏是邪恶的吗?我想应该不会。因为我们知道它仅仅是游戏而已。那么,我想请你再想一下,假如有这么一个游戏玩家,他入戏过深,精神上非常认同纳粹德国的各位军事领袖,总是代表德军作战,竭力让德军赢得胜利,这有可能对他的精神层面产生什么影响吗?这时候,游戏真的仅仅是游戏吗?

《帝国游戏》讲的就是这样一个入戏过深的游戏玩家的故事。它讲的是一个兵棋游戏玩家偶然走入了命运的迷宫,输掉了游戏,也输掉了人生的故事。在这本书里,游戏可不仅仅是游戏而已。

这本书的作者是2000年后的世界文坛最负盛名的作家之一波拉尼奥,一个流亡欧洲的智利作家。之前我已经解读过他的遗作、现象级代表作《2666》,而今天为你解读的这本书是他的长篇处女作,也是他死后才得以出版的。可以说,《帝国游戏》是距离《2666》很近的一本书,它们在题材、主题和风格上都有许多共通之处,但这本书读起来要轻松很多。有评论家说,“那些被《2666》的门槛吓到的新读者会在这本书里找到波拉尼奥的迷人之处。”阅读这本书,也有助于我们理解《2666》这部代表作家最高文学水准的作品。

接下来,我就来为你解读一下这本书的主要内容吧。我会一边讲故事,一边分析小说的主题和风格。首先我要讲的是镜子迷宫,这部分我要说的是书中侦探悬疑的部分,我们来探讨下真实与虚构的关系;然后我要说的是作家对恶的反思,这是这本书的深层主题,这部分我要说的是本书中游戏和历史的部分,这是本书的一个核心。

首先我们来说镜子迷宫。和波拉尼奥所有小说一样,这本书也披着侦探小说的外衣,为了制造悬疑和诡异氛围,作者使用了镜子迷宫这种文学技巧,去营造真实与虚构边界混淆的文学效果。

我们来讲故事。这本书的呈现方式是主人公的一本日记,讲述他与女友在西班牙海滨小镇度假时所遭遇的一切,以及他在玩兵棋游戏的过程中对推演的记录。故事主体的时间跨度并不长,只有一个月的时间。整个故事的重点,简单来说就是主人公在这一个月内遭遇了两个大事件,这两个事件扭转了他整个的人生轨迹:一件是他偶然卷入了一场悬案,想要调查真相但失败了,另一件是他输掉了一场游戏,也输掉了人生。

我们先来说主人公遭遇的第一个大事件:卷入悬案。

主人公乌多·贝尔格和他的女朋友英格褒都是25岁左右的德国人,这个夏天,他们来到西班牙的一个海滩度假,计划在这里待15天。

乌多和英格褒住进了德海酒店,这家酒店他十年前和父母来度假的时候住过。旧地重游,让他有了一些感慨。十年前他还是个失意的少年,总是觉得人生很无聊,如今的他已经是一个经济独立、小有成就的青年人,觉得自己“正处在生命中最好的时刻”,而这一切在很大程度上要归功于他拥有了爱情,有了英格褒这个甜美温柔的女朋友。可以说,英格褒是把乌多这个游戏宅往现实里拉了一把的人。假如没有英格褒,乌多的生活就只有游戏。乌多感觉自己“从来没有这么爱一个人”,他很想和英格褒结婚。这次度假,是他们第一次一起旅行,因此乌多格外兴奋。

乌多是德国一家电力公司的小职员,他另一个身份是德国兵棋比赛的冠军。他对兵棋格外痴迷,虽说是跟女朋友来度假,他却更像是来跟兵棋游戏度蜜月的,他计划好好钻研一番《第三帝国》的兵棋策略,好给兵棋发烧友杂志写篇文章。一到酒店,他就吩咐服务员给他换一张又高又长的桌子,为的是玩桌游。乌多不仅一天到晚研究游戏,他在公开场合也大谈特谈自己的军事战略,这导致英格褒生气和难堪,当他意识到英格褒在嫌弃他时,他感到自己与英格褒的亲密关系之间裂开了一道深渊。

英格褒的度假生活无非就是白天日光浴,游泳冲浪,晚上去夜店喝酒跳舞。在夜店,她认识了一对情侣,查理和汉娜。这对情侣与乌多和英格褒一样,都是25岁左右,都来自德国。

这四个人就像镜像一样,形象相似,方向相反。表面上看,查理酷爱户外运动,追求刺激,而乌多是个游戏宅,两人南辕北辙,但其实他们本质上是相似的:就像乌多迷恋游戏一样,查理对大海的迷恋也有他的疯狂和偏执,他白天不知疲倦地冲浪,晚上喝酒到半夜,喝多了就爱往海里跑,谁也拉不回;而汉娜就像英格褒一样,性格温柔包容,是一个把查理往正常轨道上拉一把的角色。

查理和汉娜的关系看上去跟乌多和英格褒一样美好,但实际也存在裂缝。有一天,查理在夜晚的海滩上殴打了汉娜,那是一次非常严重的家暴。除此之外,查理还很可能涉及到一场轮奸案。总之,查理这个人集性与暴力于一身,而这种暴力倾向其实也深深隐藏在主人公乌多的性情中。

查理喝多了爱往大海里跑,这是独属于他的惊险游戏。夜晚的大海黑暗恐怖,仿佛可以吞噬一切,但每一次查理都能平安回来。两对情侣第一次凑齐了一起喝酒,查理就给大家表演了一场夜泳失踪游戏。这就像一个危险的征兆。果然,有一天晚上,查理再次玩这个失踪游戏的时候,他没有回来。

查理活不见人死不见尸,成了一桩悬案。这时候,大家的假期已经到了尾声,英格褒和汉娜相信查理已经溺亡,都回德国上班去了。而乌多却决定留下来,直到查理的尸体出现为止。

其实,乌多对查理并没有什么情谊可言,让他留下来原因,是一个游戏玩家的好奇心。为什么这么说呢?

西班牙这个海滨小镇,就像一座镜子迷宫,所有东西都是成对出现的。比如查理刚来的时候,有一天他练习帆板冲浪,远离了海岸,结果下岸后他到了另一个村子,他向人打听自己住的“美岸酒店”怎么走,结果这个村子竟然也有一家美岸酒店。他到了酒店问服务员要钥匙,才发现自己走错了村子。

成对出现的村子、酒店、人物,让这个海滨小镇变成了一座镜子迷宫,而查理的失踪悬案,让乌多这个游戏玩家变成了一个想要破解迷宫之谜的人。

古希腊传说中有座克里特迷宫,迷宫中心有个吃人的怪物,牛头人身。牛头怪每年都要吃掉好些童男童女,为此,勇敢的英雄要进入迷宫中心,杀死牛头怪。这位英雄只能胜利,否则,他就会被牛头怪吃掉。在乌多的想象中,自己就身处在一座镜子迷宫里,他是一个英雄,而牛头怪就是一个叫克疤多的人。为什么这么说呢?

克疤多是一个在海滩上租船给游客的人,面色黝黑,头发很长,肌肉发达,大半张脸和胸部以上裸露的皮肤都是烧伤的疤痕,面容扭曲恐怖。克疤多这个词在西班牙语中就是“被火烧伤的人”。据说,克疤多是个来自拉丁美洲的流亡者,有着不为人知的过去。他沉默寡言,行为神秘莫测。到了晚上,他会把脚踏船用奇特的方式摆成星星的形状,也就是一个迷宫般的阵列或者说堡垒,然后自己睡在其中。你看,这不正像迷宫中心的牛头怪吗?

此外,乌多一直在怀疑是克疤多杀死了查理。原因是查理水性很好,不可能溺水。另外,查理在夜晚的海滩上对汉娜施暴,还涉嫌参与了一桩轮奸案,乌多疑心,睡在海滩上的克疤多目睹了这一切,克疤多很可能是那种喜欢替天行道的变态杀人狂,会亲自惩罚那些有罪的人。

除此之外,乌多还怀疑自己正在被监视,怀疑发生的一切背后有一个阴谋,怀疑自己接替了查理的命运,克疤多下一个谋杀的对象就是自己。

这是因为,乌多教会了克疤多玩《第三帝国》。乌多玩纳粹德军,克疤多玩盟军。没想到,这个游戏小白居然硬是把游戏撑了下来,还越玩越好,让乌多无法终结游戏,也无法如期给杂志交稿。也就是说,克疤多是个游戏天才。

此外,他还是个游戏疯子。学会兵棋游戏后,克疤多一心想要赢得战争,在他看来,这是“关乎性命”的事,有人提醒乌多,克疤多真正在意的可能不是兵棋游戏,而是游戏结束的时刻惩处战犯的环节,也就是说,一旦乌多输了游戏,克疤多就要杀死他。

如果这种猜测是真的,那么,克疤多跟乌多也像镜像一般相像。他们都是天才的游戏玩家,自学成才,都沉默寡言,性格孤僻,也都混淆甚至颠倒了虚构与真实。

在乌多和克疤多背后,还有一对镜像人物,他们藏在两个棋手背后,相当于军师。藏在乌多背后的是他的好友康拉德,康拉德是一个天才兵棋玩家,但他缺乏野心,是个身体孱弱神经衰弱的游戏宅,宁愿把自己藏在乌多背后,关心着乌多的生活和思想,帮助他写文章,想战略,简直就是他的双胞胎兄弟和专属顾问。在与克疤多对弈的过程中,乌多会向康拉德汇报战况,康拉德会给他指导和建议。后来,乌多发现,克疤多背后竟然也有这样一个角色,他就是艾尔丝女士身患绝症的丈夫。失去英格褒的爱后,乌多开始追求艾尔丝女士,与她幽会,因为他知道艾尔丝的丈夫快要死了,而艾尔丝对他欲拒还迎,让他愈加深陷爱情游戏不可自拔。后来,他发现艾尔丝的丈夫会在深夜偷偷走出房间,在酒店里游荡,他会潜入乌多的房间,看他的游戏进展,还会约见克疤多,为他指点迷津。最气人的是,这位丈夫还知道乌多所有与艾尔丝调情的秘密,因为艾尔丝什么都会讲给他听,好像乌多对她的追求是个笑话似的。

知晓这一切后,乌多明白自己没有任何退路了。在这个夏天,他原本相信这是自己人生中最好的时刻,结果眨眼间,他与爱人之间就裂开了一道深渊,他追求的露水情缘变成了一场捉弄,他的工作丢了,稿子交不出来,查理之死的真相也没调查清楚,连他最引以为傲的兵棋冠军的身份,竟然也被一个来自社会最底层的从没碰过兵棋游戏的怪物威胁……

简而言之,无论是现实还是游戏,他都在经历全方位的溃败。为此,他必须赢得这纸上的虚构战争,因为游戏不仅仅是游戏,他也是在为现实中自我的身份和尊严而战。

成对出现的镜像般的人物,现实与虚构中神同步的境遇,是后现代文学中经常使用的一个文学技巧。博尔赫斯把这种镜像相遇和神同步的感觉,形容为“惶惑感”(uncanny),一种由难以解释的异常相像带来的诡异的感觉。之所以给人带来这种感觉,从哲学和心理学上讲,是因为镜像会让人产生对“自我的独一性”的动摇,产生对自我身份的怀疑,以及对于究竟“谁是主体,谁是镜像”,也就是关于主体与客体、真实与虚构的深深疑惑。

在波拉尼奥的小说中,人物总是成对出现的,人物的遭际总是相似的,命运总是恶性循环的。游戏与人生,真实与虚构的关系也总是模糊暧昧的。现实与虚构,两者互相渗透和影响,甚至发生反转,这样写的结果就是给读者造成一种眩晕感。这种眩晕感,会动摇我们对现实根基的认识,也是现代文学与传统文学一个最大的不同。

刚才我们说了主人公遭遇的第一个大事件,他卷入了一桩悬案,完满的人生开始走向崩塌和丧失,现在我们来说他遭遇的第二个大事件:输掉游戏。这部分我们来看看这本书的深层主题:作家对恶的反思,这其中折射出的是作家的政治立场和文学观念。

经过艰难的拉锯战,克疤多碾碎了乌多的每一条战线,取得了胜利。可是,一个身经百战的德国兵棋冠军怎么会输给一个社会最底层的游戏小白呢?

一个原因是,克疤多确实太强了。克疤多虽然生活如此落魄,看上去如此吓人,却并不是一个文盲。相反,他喜欢读书,尤其是读诗,他的文学品味不俗,喜欢聂鲁达,洛尔迦,他还会写作。他话不多,但时而语出惊人。他有相当的自学能力,钻研精神了得。入坑《第三帝国》后,他天天去图书馆借二战历史军事书籍,而且他还有无私的分享精神,从图书馆复印了一沓资料送给乌多,嘱咐乌多也好好学习。但是乌多呢,他有一个德国兵棋冠军的骄傲,觉得克疤多给自己复印资料简直荒唐可笑,那些资料他自然看都不看一眼。

乌多相信,克疤多之所以玩得这么好,是因为他背后有一个神秘军师:艾尔丝女士的丈夫。与这位神秘人对质时,他说:“如果没有你的建议,克疤多不可能有半点机会”。但那位神秘人告诉他,克疤多“远远超越了自己的建议”,他就是一个天选之子,真正的天才玩家。

克疤多其实是个“高贵的野蛮人”,是个孩子一样纯真良善的人,还有点浪漫的诗人气质。除了惊人的天赋,强大的学习能力和意志力,他还有强烈的使命感和正义感:他在游戏中是盟军一方,他觉得自己必须赢得战争,战胜邪恶的纳粹德国,因为“这关乎生命”。

然而,乌多一直在误解克疤多。他轻视克疤多的学习能力和游戏天赋,还误以为克疤多所说的“这关乎生命”的意思是克疤多把游戏当成了真的你死我活的战争,以为克疤多想赢得战争,然后把自己当做战犯加以处决,总之,他就是以为克疤多是个可怕的疯子和变态杀人狂。为此,他试图躲着克疤多,当克疤多像孩子一样执拗地去找他时,他也是惧怕克疤多会伤害自己,才硬着头皮继续把游戏玩下去。

乌多输掉了游戏,其实还可以从他的精神状况里找答案:随着现实生活中的一系列失败,他的精神趋于崩溃了,他的精神与恶走得太近,以至于作者必须惩罚他。

整个对弈过程中,乌多越来越泥足深陷,古怪的梦境和神经兮兮的臆想日夜纠缠着他,他怀疑自己被监视,被算计,更重要的是,他在游戏中入戏过深,过分认同纳粹德国一方,殚精竭虑地想要修正德军在历史中犯下的所有错误,赢得战争的胜利,以至于忽略了一些重要的东西。

小说里有一章,叫“我最喜爱的那些将军”,其中有这样一段话,我觉得非常关键,可以说是解开这本书的终极密码:

“要是克疤多知道并欣赏一点二十一世纪的德语文学,我会告诉他曼施坦因可以与君特·格拉斯相提并论,隆美尔可以是策兰。同样,保卢斯是特拉克尔,他的继任者赖歇瑙是海因里希·曼。古德里安和云格尔天生一对,而克卢格是伯尔。”

乌多在日记本里写到这段独白的时候,已经处于癫狂状态了,在这段话中,他把历史、文学与游戏这三者揉到了一起。我们不妨来仔细分辨一下。

曼施坦因是德国陆军中最优秀的将领,他所策划的每一次战役几乎都是杰作;隆美尔绰号“沙漠之狐”、“帝国之鹰”,是二战期间纳粹德国最著名的三大名将之一,军事天才;保卢斯是铭刻在苏联战场上的名字;赖歇瑙被称为第三帝国无情的缔造者之一,他残忍杀害了无数无辜者;古德里安是闪电战的创始人之一,“德国装甲兵之父”;克卢格是纳粹德国陆军元帅,以在东线的艰苦防御战闻名。

为了了解这些将军,我打开了《第三帝国的兴亡》,扉页上有歌德的一句话:“一想到德国人民,我常常不免黯然神伤,他们作为个人来说,个个可贵,作为整体来说,却又那么可怜……”

这句对德国人民族性的描述,完全可以运用到对纳粹德国史的理解中。作为个体的纳粹德国军官个个卓越,是难能可贵的军事家,正是在这个层面上,主人公乌多把他们和德国当代最杰出的文学家相提并论。可是,乌多忽略了一个重大的事实,那就是这些卓越的将军服务于一个邪恶的魔鬼。更讽刺的是,正是这些将军的存在,正是由于他们的所向披靡,欧洲大陆生灵涂炭,也造成了乌多所提及的那些伟大的德国文学家的灾难和死亡。这些文学家虽然生在发动战争的国家,但他们能明辨善恶,没有站在恶的一边,为此,他们付出了巨大的代价,要么被自己发动战争的祖国所迫害,要么坚守着自己和平主义者的立场,走向流亡和自杀。

小说家君特·格拉斯是1999年的诺贝尔文学奖获得者,《铁皮鼓》的作者,未成年时被强征入伍,二战后曾落入美军战俘营,他一生都是一个坚定的和平主义者;出生于犹太家庭的诗人策兰,父母均死于纳粹集中营,他本人在流亡中自杀;诗人特拉克尔因受战争刺激精神崩溃,自杀身亡;海因里希·曼在希特勒上台后流亡法国和美国;云格尔与纳粹的关系复杂,他曾经参加过一战和二战,后期反对希特勒和军国主义,并一直在用文学作为他抵抗的武器;海因里希·伯尔,1972年诺贝尔文学奖获得者,曾参加过二战,当过俘虏,对法西斯的侵略战争深恶痛绝。他在作品中审视纳粹主义的恐怖统治,被称为“德国的良心”。

总之,乌多错了。这些德语作家绝对不可以与他热爱的那些纳粹德国军官相提并论。恰恰相反,这些军官是作家们的敌人。在乌多这段话中,我们看到,他讨论的不仅仅是游戏,而是真实的历史,是他对历史的看法,也是他的历史观:在历史中,他只看到个体的卓越,却看不到整体的善恶;在游戏中,他只看到输赢,却看不到人性;在文学中,他只看到作品的美,却看不到作家个体命运的痛苦和悲惨的死亡。这就是乌多这个人在精神层面上的独特认知方式。从这个层面上看,我们可以大胆地说一句,虽然乌多仅仅是个兵棋玩家,是个普通的德国小职员,但他在思想上却是危险的,是个认同纳粹的极端右翼者。

乌多错了。输掉游戏后,他一边大喊“我不是纳粹!”一边任由克疤多揪着自己的皮带,把他拎到了海滩上自己的脚踏船堡垒之中,那迷宫的中心。他闭上眼睛,等待着克疤多对自己的“处决”。然而,克疤多只是在破船组成的迷宫中绕着圈,奔跑着,像孩子那样大笑着,庆祝自己的胜利。你看,此时此刻,克疤多才是走迷宫的那个英雄,而迷宫中心的牛头怪,原来是乌多自己。

就这样,乌多回到了德国,他再也不玩兵棋游戏了,也不再写兵棋游戏的文章。他失去了原以为天造地设的爱情,失去了自以为是天赋无双的游戏玩家的信心,失去了自己的身份。经历了所有这一切丧失后,他看世界的眼光也发生了变化,在巴黎举行的兵棋玩家大会上看热闹的时候,他发觉,百分之八十的与会者都亟须精神治疗。他和英格褒成了朋友。他知道了自己滞留西班牙期间,好友康拉德试图追求自己没有正式分手的女友英格褒。但他原谅了这一切。查理的尸体找到了,送回了德国,他究竟是自杀还是被杀,抑或是意外溺水,没人知道。

故事到这里就结束了。总的来说,这是一个关于失败和丧失的故事,一个重新认识自我的故事。在这个故事中,人生如游戏,命运如迷宫,虚构的纸上游戏占据了现实生活,反过来影响了人物的现实命运;沉重的历史借着轻巧的游戏还魂,揭示着人类的创伤,也拷问着人物的精神选择。

其实,在这部小说里,游戏是个隐喻,我们完全可以把“游戏”替换成“文学”。我们经常说,文学就是语言文字的游戏。没错,文学也是一种游戏,是虚构的游戏。在这本书里,游戏不仅仅是游戏而已,它可能涉及善恶,它可能极其危险。同样,文学也不仅仅是文学而已,它不可能脱离善恶,脱离意识形态而独立存在。游戏也好,文学也好,经常距离恶的距离那么近,那么危险,但我们还是要留心分辨,不要站在恶的一边,不要认同恶的力与美,不要成为乌多,要用游戏和文学去抵抗恶。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

我想说说我自己的感受。读这本书,我最大的感慨是,作家波拉尼奥在自己写作的起点,就找到了他书写一生的文学主题、结构世界的方式和独一无二的风格,《帝国游戏》中呈现的一切,都在他文学生命的终点、遗作《2666》中有了更为复杂和深入的展现。有评论家说过,波拉尼奥所有的作品,都是汇入同一片海洋中的不同的支流,要作为一个整体去看,诚如斯言。如果你想了解更多,不妨去听听我对《2666》的解读吧。

撰稿:李迪迪 转述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.成对出现的镜像般的人物,现实与虚构中神同步的境遇,是后现代文学中经常使用的一个文学技巧。博尔赫斯把这种镜像相遇和神同步的感觉,形容为“惶惑感”(uncanny)。

2.沉重的历史借着轻巧的游戏还魂,揭示着人类的创伤,也拷问着人物的精神选择。

3.游戏也好,文学也好,经常距离恶的距离那么近,那么危险,但我们还是要留心分辨,不要站在恶的一边,不要认同恶的力与美,要用游戏和文学去抵抗恶。