《巴西:未来之国》 周萌解读

《巴西:未来之国》| 周萌解读

关于作者

斯蒂芬·茨威格是奥地利著名小说家、传记作家。他的代表作有《一个陌生女人的来信》《昨日的世界》《一个政治性人物的肖像》等等,茨威格的作品家喻户晓。

茨威格于1936年初次来到巴西,对巴西产生了强烈的好感,并于1940年来巴西居住,1941年茨威格写下《巴西:未来之国》。一年后,出于对昔日世界沉沦的绝望和战争的痛苦,茨威格与夫人伊丽莎白·绿蒂在里约热内卢近郊的寓所内双双服毒自杀。

关于本书

这本书从作家和学者的角度来描写巴西,它讲述了巴西的历史,并从经济、文化等角度深入剖析了巴西的人文特色,表达了作者对于巴西的赞美和认可。书名中的“未来”指的是一种全新的,在人道主义精神之下所形成的自由、平等、博爱的社会形态。对茨威格来说,欧洲已是“昨日的世界”,而巴西才是“明日的世界”,为全人类指明整个世界的明日图景。

核心内容

本书的核心思想是:巴西历史上大小的革命、战争、政权交替几乎很少有流血牺牲,大多是和平解决的。巴西人天性善良温厚、敏感自尊,有些慵懒。他们热爱和平,反对暴力。巴西的统治者也是人道主义者,他们为世人做出了榜样。巴西是一个和平、人道的国度,它为世界示范了一种全新的文明形态。这也是巴西可供欧洲甚至世界借鉴学习的地方。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是奥地利著名作家斯蒂芬·茨威格的《巴西:未来之国》。这本书的中文版大约14万字。我会用大约30分钟,为你讲述书中的内容:巴西这个国家的特质是什么?为何它是茨威格心中的“未来之国”。

中国人对巴西并不陌生。巴西是南美洲最大的国家,是金砖五国之一,2017年世界经济体排名第九,是世界上最重要的发展中国家之一。巴西足球更是享誉世界。但是今天介绍的这本书则是从一个不同的角度来解读巴西。作者茨威格将巴西作为与二次大战中的欧洲相对照的存在,详细讲述了巴西的历史,并从它的文化和人文特色中突出描写了巴西可为欧洲乃至整个世界的借鉴之处。

本书作者斯蒂芬·茨威格是奥地利著名小说家、传记作家。他的代表作有《一个陌生女人的来信》《昨日的世界》《一个政治性人物的肖像》等等,茨威格的作品家喻户晓,他也是被翻译语种最多的现代德语作家。1936年,茨威格启程到布宜诺斯艾利斯参加世界作家大会,并受到邀请,顺便游览巴西。原本他对巴西之行并无期待,因为在当时的欧洲人眼中,巴西不过是南美随便一个国家,同其他国家没有分别。但当他来到里约热内卢之后,完全改变了自己的想法。他发现在他面前的不仅仅是世界上最雄伟的景色,不仅仅是热带的城市与自然风光,更是一种全新的文明形态。

为了让欧洲和世界更好地了解巴西,他写下了这本《巴西:未来之国》,分别从历史、经济、文化等各个方面,对巴西进行了全面的介绍。这是一部真正的杰作,既有专业的研究,又有感性的观察。这里的“未来”并不单纯指经济发展,科技、艺术等文化形式,而是在被两次世界大战荼毒的欧洲开始没落的人道主义精神。对茨威格来说,欧洲已是“昨日的世界”,而巴西才是“明日的世界”,是未来的希望。下面,我们就跟随作者,立足历史,展望巴西,了解这个“未来之国”。

这期音频,我会从历史中的巴西、巴西人的性格、未来之国三个方面,为你详细叙述茨威格笔下独特的巴西。

我们先说说历史中的巴西。

说到历史中的巴西,先要和你说说茨威格为什么要写这本书。一方面,是因为20世纪初,世界对巴西的了解太少了。茨威格有一次在船上和一位波士顿商人聊天,那位商人带着鄙夷的口吻谈起南美那些小国家。茨威格提醒他,仅仅巴西的面积就比美国还大。这位商人认为他在开玩笑,直到拿出世界地图,他才肯相信。茨威格曾读过一本欧洲知名作家的小说,里面的主人公被派往里约热内卢,目的是学习西班牙语,而巴西的官方语言其实是葡萄牙语。这些都足以证明,当时的人们对巴西是多么陌生,多么缺乏了解。

另一方面,是因为茨威格来到巴西后,深深地被巴西迷人的景色和人文特点吸引了,巴西不仅有愉悦人心的自然美景,更有和谐的社会生活。巴西是一个多种族,多信仰的国家,在这里不同阶级、种族、肤色的人都和平相处,这与当时被战争笼罩的欧洲太不同了。原本只打算在这里呆个十天八天的茨威格,在踏上巴西土地的一刻,便感到他的灵魂得到了安慰。四年后,他彻底逃离了欧洲,来到巴西生活。茨威格研究了巴西的历史之后,发现巴西很特别,它历史上大大小小的革命或者政权交替,几乎都是和平解决的。即使发生战争,也都是小规模的,流血牺牲很少。正是这一点,让茨威格很感兴趣。当时欧洲正在二次大战的水深火热之中,已经经历了一次大战的洗礼,为何人们还要挑起二次大战,难道战争是人的天性吗?作者在巴西找到了不一样的答案,他迫切地想把巴西的经验介绍给读者。

下面我们就跟随茨威格去看看巴西的历史。

根据史料记载,巴西是在1500年4月22日这一天被一支葡萄牙舰队发现的。也就是在这一天,它正式进入了世界舞台。但是关于巴西的发现,历史学家是存在疑问的。他们怀疑其实葡萄牙早就知道巴西的存在,而且在此之前已经有两支葡萄牙船队到达过巴西大陆。可是按照当时的教皇诏书,北大西洋佛得角西面550公里以外的地方归西班牙所有,而巴西正好位于这个区域。所以,如果在当时将巴西公之于众,扩大的只是西班牙的领土。到了1494年,葡萄牙和西班牙签订了新的领地范围合同,这份合同划定的范围恰好包含了巴西,这之后,葡萄牙才假装第一次发现了巴西大陆。

不管怎么说,巴西归属了葡萄牙。然而一开始巴西并没有受到重视。因为人们认为这里“没有金银,甚至连金属都没有”。由于最先带回来的标本中有几只五颜六色的鹦鹉,于是巴西就被随意填上了“鹦鹉之国”的戏称。

虽然葡萄牙人忽略了巴西,法国人却动起了脑筋,他们发现巴西有一种特别好的木材,也就是巴西得以命名的“巴西木”,于是他们来到巴西砍伐木材,反正那时候的巴西也没有人管。葡萄牙帝国觉得这样可不行,必须得派人殖民!但是国家的人口又那么少,怎么办?那就流放吧。政府规定,只要监狱里的罪犯自愿流放巴西,就能立刻获得自由。自由可贵,许多囚犯都去了巴西。除此以外,还有另一批人也愿意去巴西,那就是为了逃避宗教法庭和火刑的犹太人,这两批人就成了巴西最初的殖民者。

最初的三十年,巴西发展得很缓慢。你想,既没有足够的人手,去的人又多是亡命之徒,巴西怎么能发展得起来呢?这就导致越来越多的外国人来巴西乱砍滥伐,于是葡萄牙只能采取另一种政策,赠送土地给领主来推进殖民。可这样也不怎么成功,因为这些受赠者大多已不再年轻,并没有精力进行殖民。

直到1549年,葡萄牙才终于在巴西设立了首都,建立了中央政府,结束了巴西一盘散沙的状态。与此同时,葡萄牙还派去了六位耶稣会士。这些耶稣会士很伟大,因为在那个时代,他们是唯一守着原则底线的人。他们道德高尚,心灵纯洁,希望能用道德的力量改造巴西社会。

这其中有一位传教士对巴西产生了深远影响,他就是诺布莱加。他在巴西开办学校、传授福音,将平等、自由的思想带到巴西。他为了避开殖民政府的监视,更好地贯彻自己的理念,选择了当时的比拉提宁加,也就是今天的圣保罗作为自己的发展基地。事实证明,诺布莱加的决定是英明的,直到今天,圣保罗仍然是巴西的工商业和宗教中心。

下面我们来说说一场不起眼却十分重要的殖民地争夺战。

1555年,一支小型法国舰队在巴西海湾登陆了,这个登陆者是谁呢?他是一个叫做尼古拉斯的骑士,他野心勃勃地想要在这里建立一个大西洋的法兰西政权——没人知道到底是谁派他来的。也许他仅仅是一个胆大妄为,异想天开之人,也可能是法国宫廷先让这个人以个人的名义去碰碰运气,看看能不能把巴西归入囊中。他肆无忌惮地在巴西修建军事要塞,还带来了一批加尔文教派的教徒。就这样在葡萄牙的殖民地上又建起了法国的殖民地。

不过,此时的巴西还没有足够重要到能让葡萄牙派兵,当地的武装也早就懈怠松弛。直到四年后,葡萄牙才派出了几艘船只应付这些法国人。最后还是刚才提到的传教士诺布莱加组织了一支弱小的葡萄牙军队奋力对抗入侵者。但是这场战争打得不怎么给力,双方实力都很弱,一会打,一会停,中间还有好几年彼此都在磨洋工,难怪茨威格说这是一场“矮人间的战争”。直到1567年的一场小小的战役,葡萄牙人才将法国人赶出了巴西,这场战役仅维持了几个小时,牺牲才二三十人。

虽然这场战役看起来很不起眼,但是它的作用却是巨大的。它决定了巴西是说葡萄牙语还是说法语,巴西也因此迎来了五十年的和平岁月。这场战役也引起了茨威格的注意。对他来说,能以这样小的代价换来和平的岁月几乎是不可想象的。因为欧洲才经历了一次大战不到三十年,又陷入了二次大战的漩涡,当时的欧洲正由于法西斯的野蛮行径而遭受水深火热的战争。无数人被迫离开家园,无数士兵在战争中伤亡,还有许多的犹太人在集中营里被残杀。欧洲的战争不但没有带来和平的希望,反而是将人们拖入痛苦的深渊。可是在大洋彼岸的巴西,它获得和平的代价却如此之低,它解决问题的方式就像孩子玩耍般轻松自如。这让茨威格深深反思。

在这本书里,你会发现,他对巴西历史上这些重要事件的刻画,几乎都带有这种反思色彩。在巴西,任何的抵抗运动、政权交替、宫廷政变,几乎都是和平过渡的,几乎都没有流血牺牲。对于深受战争荼毒的茨威格来说,这是一个很值得注意的现象。

我们接着往下说。到了十六世纪中期,葡萄牙帝国已经衰落,但它还在妄图统治世界。1578年,国王塞巴斯蒂昂整编了一支队伍开往非洲,预备给北非信奉伊斯兰教的宿敌摩尔帝国以致命一击。可是这一次战争却全军覆没了,国王也战死沙场。国王一死,葡萄牙所有的殖民地都成了西班牙王室的财产,这其中当然也包括了巴西。

巴西归属西班牙之后非常倒霉,人人都在觊觎巴西的土地和自然资源,因此巴西频频受到西班牙敌国的侵扰。荷兰更是制定了明确的计划,不仅要劫持港口,还要将巴西变成它的贸易垄断区。因为荷兰人发现,巴西拥有非常多的资源和财富。1624年,荷兰人攻破了当时的巴西首都巴伊亚。经过一场长达十二年的拉锯战,到了1636年,除了首都以外的整个北部沿海地区全都被荷兰占据。

4年之后,葡萄牙终于脱离了西班牙的统治。这个时候,被荷兰统治的巴西也开始争取独立了。1649年,巴西国民军开响了反抗斗争的第一枪,当时葡萄牙还在和荷兰谈判,商讨将哪一块区域留给荷兰人,而巴西却在这时独自开始行动,对荷兰人展开了攻击。五年后,巴西人终于将荷兰人彻底赶走了。这个时候,荷兰人已经在巴西统治了23年。

不过,在茨威格看来,荷兰在巴西历史上的插曲绝对是一件幸事。一方面,它持续了足够长的时间,让荷兰人将良好的组织意识与人道的管理方式带到了巴西;另一方面,它又没有持续太久,不但没有破坏巴西语言的统一也没有破坏当地的葡萄牙风俗,反而让巴西人在外国统治的威胁下,激发了民族主义感情,让整个殖民地变成了一个统一的国家。

到了十八世纪,巴西发现了黄金,这让巴西再次引起了世界的注意。但是对巴西人来说,自我认同比开采金矿更重要,巴西人借着对付法国人荷兰人,一路探索,开辟道路,他们的足迹已经勘探到了每一块巴西的土地。黄金让巴西人第一次意识到自己的富有,也让巴西摆脱了对葡萄牙的经济的依赖,小小的宗主国已经不再能对它发号施令。

到了十八世纪末,巴西已经做好了脱离欧洲的准备,它所等待的只是一个恰当的时机了。可是这时一件事情却让巴西的独立推迟了二十年,那就是拿破仑战争。拿破仑战争时期,葡萄牙被夹在法国和英国这两个巨人之间,左右为难,日子很不好过。1807年,拿破仑对葡萄牙下达最后通牒,让他表明立场。当时的葡萄牙国王若昂六世明白,如果拂逆了英国,海路就会被封锁,葡萄牙就会失去巴西;如果无视拿破仑,法国就会入侵里斯本,葡萄牙就会沦陷。最终国王在葡萄牙和巴西之间,选择了巴西。他意识到,经过三个世纪的发展,巴西已经变得美丽富饶,它的自然资源和财富比葡萄牙丰富得多。巴西将会比葡萄牙更富有,更强大,在世界上占有更高的地位。

就这样,里斯本沦陷,葡萄牙王室迁往了巴西,这也是三个世纪以来王室第一次踏上了巴西的土地。巴西成为了国王的避难地,从此巴西便不再是一块蛮荒之地,而有了真正的发展,贸易开放,生产解放,银行、印刷厂纷纷建立,巴西也终于有了属于自己的绘画、雕塑、文学和科学。短短几年之间,巴西成为了一个以欧洲文明为蓝本的文化中心。

这里我们就要说到对巴西具有重要影响的两任国王:佩德罗一世和佩德罗二世。

佩德罗一世是葡萄牙国王若昂六世的继任者。从里斯本来到巴西后,若昂六世本来过得是乐不思蜀,但是后来拿破仑战争失败,葡萄牙议会要求若昂六世回国,他不得不在1821年离开了巴西。临走前,他把王位交给了继任者——佩德罗王子。不久佩德罗王子被拥立为巴西皇帝,世人称他为佩德罗一世。佩德罗一世是一个很浪漫的人,对巴西很有感情,他并没想过要帮若昂六世维持葡萄牙和巴西这两个相隔三千里远的国家所组成的联邦。若昂六世走后,他就在第二年宣告了巴西独立。

可是想要赢得人民内心的认同却并不容易。由于佩德罗一世过于浪漫而不切实际,爱美人不爱江山,又缺乏勇气,人民的内心还是很难认同这个有着葡萄牙血统的“巴西皇帝”。1831年,佩德罗一世将王位给了他五岁的儿子。他说:“我的儿子比我更有优势,因为他是巴西人。”你看,这里又显示出了巴西与众不同之处,即使是在巴西称帝的人,也没有欧洲统治者的野心,并不想成为专制君主,而只是想和平移交权力,让国家安定、人民快乐地生活下去。

佩德罗二世是一个真正的人道主义者,他对巴西的影响十分巨大。他十五岁时正式加冕为巴西皇帝。这位年轻的君主和平统治了巴西近半个世纪,并受到了广泛的尊重与爱戴。在茨威格眼中,佩德罗二世更像是一个被束缚在王位上的学者与藏书家,而不是一名政客或军人。他喜欢花花草草,而不是刀枪兵箭,他长相英俊潇洒,却不喜欢抛头露面。在他任期,唯一一场战争,还是由巴拉圭独裁者洛佩斯的挑衅才被迫应战的。而且巴西胜利之后,立刻就同邻国言归于好,还把战利品退回给战败国。这位统治者,可以说是仁至义尽。

佩德罗二世毕生的心愿,就是废除巴西的奴隶制度,但他不希望为此大动干戈,他希望“用巴西的方式”——也就是和平的方式解决这个问题。尽管他对奴隶问题的态度已经人尽皆知,但在他执政的前四十多年里,他一直尽力隐瞒自己的观点。1888年,佩德罗二世颁布盼望已久的法律,规定所有奴隶立即恢复自由。此时,他已是一个风烛残年的老人了。

但是废除奴隶制侵害了许多人的利益,各党派之间的斗争更加激烈,国内局势也更加混乱了。于是一场政治运动开始了。其实这场运动并不是针对皇帝,因为即使最激进的共和派也没办法不尊敬他。只是,佩德罗二世想要保住王位缺少了一个最重要的条件:儿子,应该说他有过两个儿子,但都夭折了。原本就厌倦了国事的佩德罗二世在政治叛乱初起之时便放弃了抵抗,保皇党一夜之间迅速倒台。失败之后,佩德罗二世选择永远离开美洲大陆。这场政治运动就这样结束了,几乎没有掀起一点波澜,也没有造成流血牺牲。这是巴西历史上又一次和平的革命。从此以后,巴西各州便组成了联邦共和国。

至此,我们用一半左右的篇幅,大致讲述了巴西的历史,从被发现到被殖民,从开拓者的野蛮到传教士的高尚精神,从被葡萄牙统治到被西班牙、荷兰等国占领,从成为葡萄牙王室的避难地,再到独立,成立巴西帝国,以及两任帝国继承人的离去,直到形成巴西联邦共和国的整个历史。回顾历史,茨威格为我们展现了这样的观察:巴西在欧洲文明的熏陶之下成长起来,被不同欧洲国家占领和统治。在这个过程中,它吸收了欧洲宝贵的精神财富,却摒弃了阶级和称霸的意识,用更大的包容力去融合不同地方来的不同肤色的人们,最终形成了自己的民族意识。由于这种融合,巴西人同仇敌忾,反对暴力,热爱和平。巴西的统治者也深明大义,没有欧洲统治者的野心,两个巴西皇帝佩德罗一世和佩德罗二世,一个主动宣布退位,一个自愿离开巴西。正因为如此,巴西的独立与改制既没有羞辱,也没有怨气。独立之后,尽管巴西也有起义反抗,却很少付出生命的代价。不管经历几次政治的风雨变迁,和平人道的巴西精神始终是真正的赢家。这也是茨威格眼中的巴西最可贵的品质。

为什么巴西总是能够化险为夷,化干戈为玉帛呢?茨威格也试着从巴西人的性格中寻找答案。下面我们就来说说,茨威格眼中的巴西人是怎样的?

首先来说说巴西人的形成。前面我们说到,巴西最初的殖民者是葡萄牙的囚犯和犹太人,除此之外的就是当地土著。当地土著也由两种不同的人种构成,图皮人与塔穆伊奥斯人。随着时间推进,越来越多的人来到巴西寻宝,这其中包括了伊比利亚人、罗马人、哥特人、腓尼基人、犹太人和摩尔人,他们和当地人通婚,生下混血。然后,又因为奴隶制的盛行,欧洲人从非洲运来了大量的黑奴,这些人在巴西这片土地上扎根,又同其他人混血,最终他们各自原来的血统都不可寻觅,反而让他们获得了“巴西人”这一全新的民族属性。

这就是为什么,在巴西,你能够见到任何肤色的人。走在里约的大街上,一个小时内见到的混血类型,比在其他城市一年见到的还多。巴西民族就这样不断融合、不断同化。

那么巴西人的性格特点是怎样的呢?茨威格认为:巴西人最本质的特点就是善良。巴西人不懂得排外,因为他们就是由不同地方来的不同种族的人所形成的一个民族。

茨威格总是能在大街上看到两个巴西人相互拥抱,这是他们打招呼的方式。在这里,所有外国人都受到热情的接待与殷勤的照顾。这种热情不是出于客套,而是内心真正的情感,不像当时的欧洲,人与人之间是疑虑重重,互相不信任的。巴西人反对一切暴力,这里没有人虐待动物,也没有宗教裁判所,即使是杀人案也很少是事先谋划的,几乎都是出于偶然的情欲驱使或受到冒犯才酿成悲剧。当茨威格参观圣保罗监狱时,发现那里的囚犯都十分平和,有着温柔的目光,仿佛只是误入歧途,不清楚自己做了什么。

总体上来看,巴西人和一切暴力、野蛮、残忍都格格不入。而且这种性格是不分贵贱一致如此的。在里约期间,茨威格还参观了贫民窟。他发现,住在贫民窟的人们对他一个外国人也一样热情,像对待客人甚至朋友那样欢迎他。一个拿着水罐的黑人对他咧嘴笑了笑,露出了一口洁白的牙齿,那些正在哺乳的妇女看到他,也不会感到慌乱。在巴西,无论在大人还是小孩身上,他都找不到种族间的隔阂。

巴西人为什么性格这么好呢?在茨威格看来,最主要的原因是,巴西是一个民族的大熔炉,在这里有大量的混血人种,“混血”这个词在巴西并非贬义词,相反,异族的通婚成为了整合巴西民族的有效途径。在欧洲疯狂宣传“纯粹”人种学说的时候,巴西却允许各种族间自由结合,根本不将种族看作一个问题。巴西词汇中甚至没有专门用于贬损黑人或混血人的词语。不同种族的人在这里彼此接纳,和平共处,已是自然而然的事情。无论是军队、公司、集市、工厂还是在办公室、交易所,人们都能友好协作,毫不在乎出身和肤色。种族敌视和阶级仇恨这些在欧洲的毒瘤,在巴西根本无法生根。

巴西人的第二个特点就是自尊和敏感。用现在的话说,就是有点“玻璃心”。正因为他们待人处事都彬彬有礼,态度谦恭,所以才会将每一个微小的、无意的不礼貌理解为冒犯。但是面对冒犯,他们也不会诉诸武力,而是隐忍不发,默默离开。

茨威格讲述了一个在巴西经常能听到的故事:有一个忠厚朴实、兢兢业业的女仆,有一天突然消失了,她的主人并不知道她离开的原因。也许只是因为在前一天夜里,主人无意中指责了她,而一句小小的责备就能将她刺伤。但她不会抱怨也不会解释,只是静静收拾好行装,就此不告而别,不再回来。

这个故事说明了巴西人自尊、骄傲的内心,并且茨威格发现,这种微妙的荣誉感已经延伸到了社会的底层,在这个当时并不富裕的国家里,几乎看不到乞丐。这是因为,对一个巴西人来说,即使最礼貌的拒绝也不失为一种冒犯,所以就没有人愿意去行乞了。

此外,巴西人最大的特点恐怕是慵懒。在巴西,工作效率很低,人们不懂得辛勤工作有什么意义。这里所有的会议、约会都会迟到十五分钟。但茨威格认为,慵懒并不代表落后,巴西人并不愚昧,他们非常热爱阅读,他发现所有工人、司机,在闲暇时几乎都手捧着一份报纸,所有学生几乎都拿着一本图书。巴西人也并不无能,巴西人心灵手巧,理解力强,能胜任一切工作。在巴西人看来,在这样一个土地肥沃、资源丰厚的国家里,大自然已经为人们提供了一切生存条件。为什么要在一个天堂般的世界生活得如此紧张?在这里,生活本身比时间更重要。在欧洲,人们需要通过辛苦的劳动才能摆脱生活的苦涩,而在巴西,物产如此丰富,人们便没有像欧洲人那般强烈的致富欲望。唯一能引起巴西人激情的东西只有彩票,这好像是他们所缺乏的野心的唯一弥补方式。

跟随茨威格,我们了解了巴西人的形成和他们的性格,巴西是一个民族大熔炉,但正因为大量的混血,异族的通婚,才使得巴西人能够消除种族偏见和对抗,相互融合,互惠互利,和平相处,从而形成独特的巴西民族。巴西人天性善良温厚、敏感自尊;又由于巴西得天独厚的自然环境,使得巴西人有些慵懒,更注重生活而不是拼搏。在茨威格看来,这些品质这是十分珍贵的。在巴西,人们没有种族隔离的意识,也不懂得争夺财富,人们非常知足,热爱生活,珍惜和平。对比二战中的欧洲,茨威格深切地感到巴西拥有一种无形的财富:那就是沉静祥和、未受摧残的人类品格。

最后,让我们来看看茨威格对于巴西这个未来之国的展望。

茨威格来到巴西之后,对它进行了深入的了解,为此,他去了许多巴西城市。在里约热内卢,他既感慨于里约港的磅礴气势,又惊异于里约山海相依、神秘多变的城市风貌;他既陶醉于里约迷人的自然风景,又赞叹它千人千面的人种特色;他希望贫民窟和红灯区的风貌能被永久地记录下来,他也希望里约夏天的欢乐能永远留存在他心间。在圣保罗,茨威格看到了巴西的雄心和活力,看到了它迅速发展的商业和人口。他在圣保罗参观了咖啡产区,了解了整个咖啡行业的运转,对他来说,圣保罗的美不在现在,而在未来,在它不断产生的活力和力量中。除此之外,茨威格还去到了失落的黄金城米纳斯·吉拉斯,曾经的巴西首都巴伊亚,以及北方的一系列城市。

在经历了第二次世界大战的炮火之后,茨威格心中的欧洲已然是“昨日的世界”,而和平美好的巴西,才代表了明天,是“未来之国”。

事实上,巴西的发展才刚刚起步,整个社会还在转型之中,民众生活水平也远不如欧洲。但是在茨威格眼中,欧洲那些所谓代表着“文明”的统计数据已经不足以证明什么,因为在统计数据中并不包括人类的精神财富。欧洲如此顶尖的体制不但没有赋予人民人道主义精神,反而将他们带上了野蛮的道路。因此他认为不能再用工业产值、财政基础或是军事力量为国家排序,而应以和平主义及人道精神作为衡量标准。

正是在这种意义上,他认为巴西是世界上最值得尊敬、最值得效仿的国家。这个国家独特的历史渊源,使得它厌恶战争,甚至不清楚战争是怎么回事。它的历史证明,人类完全可以用一种和平的方式解决问题。不论是政权交替,还是革命运动,不论是政体改变还是反抗入侵者,都不需要付出巨大的流血牺牲和沉痛的代价。在巴西独立的一百多年里,巴西所有的边境争端几乎都能通过协商或仲裁解决。巴西的外交政策也从不会对世界和平构成威胁。佩德罗二世可以说是世界上最开明的君主,这也绝不是一个偶然。巴西对和解的渴望,对人道主义的坚持,是整个民族的意愿,也是巴西人的善良天性所决定的。

茨威格认为,巴西对于未来的世界具有精神与道德层面的意义。首先,国家领导人要学习巴西,它的领导人具有一种宽容大度的精神,佩德罗一世和佩德罗二世都是杰出的人道主义者,他们以和为贵,宁愿牺牲自己的利益,也不愿让战争或革命来伤害人民的幸福。他们在关键时刻从容让渡权力的举动,为后世的统治者做出了榜样。

其次,世人也应该向巴西人民学习,比如,不同阶级、种族、肤色、信仰的人该如何和平相处?在巴西,不同种族和肤色的人之间没有隔阂,没有偏见,而是互相接纳,互相理解。巴西人的相处方式是礼貌和尊重,他们表达感受的方式委婉而不失自尊。此外,巴西人淡泊名利,知足常乐,这不失为一种智慧的处世之道。

再次,他认为巴西向世界展示了一种不同的生活方式和世界观,巴西的氛围是轻松的,人与自然的关系更近,节奏也更加舒缓。在这里,人们的精神无需紧张,生活也更加宽厚平和,人们不用像在美国一样成为标准化的机器,也不用像在欧洲一样变成政客手中的工具。对巴西人来说,世界是一个整体,而不是分裂的,人与人之间、人与自然之间是互相依赖的。如果人类有所谓的幸福的愿景,那么它就应该像巴西那样,沉静、安详、和平、友爱。

对茨威格来说,巴西代表了人类未来社会的理想图景。巴西拥有人类走向未来的精神力量——这也是他在书里反复写到的,一种和平的、人道的精神。有了这种力量,人们才能从仇恨与疯狂中走出来,才能摆脱战争的痛苦与罪恶的折磨,获得真正的安宁与平静。他认为,既然已经找到了这种精神力量,就应该唤起更多的支持,只有这样,才能让饱受战争苦难的人们在如此混乱的年代,依然看得到崭新的世界,看得到未来的希望。

最后,茨威格深情地说:如果在这场自杀式的战争中,旧世界最终覆灭,我们也一定要记得,有一个新世界正在迅速崛起。和平人道是欧洲未能实现的梦想,却在巴西成为现实,而这也是我们在悲痛中最好的安慰。

1942年2月22日,茨威格和他的夫人伊丽莎白·绿蒂在里约热内卢近郊的寓所内双双服毒自杀。在他的绝命书中有这样一段话:“在我自觉自愿、完全清醒地与人生诀别之前,还有最后一项义务亟须我去履行,那就是衷心感谢这个奇妙的国度巴西,它如此友善、好客地给我和我的工作以憩息的场所。我对这个国家的热爱与日俱增。”

实际上,巴西也没有辜负茨威格的希望,它至今仍然扮演着拉美最重要的经济体角色,工业农业都居世界前列。2016年,巴西在里约热内卢举办了奥林匹克运动会。世界已经不是70年前的世界,如今全球化进程遭遇阻碍,战争阴影仍未消灭,欧洲也一度陷入动荡不安的局势,而巴西仍然以它和平、快乐的姿态默默前进着。它的未来仍可拭目以待。

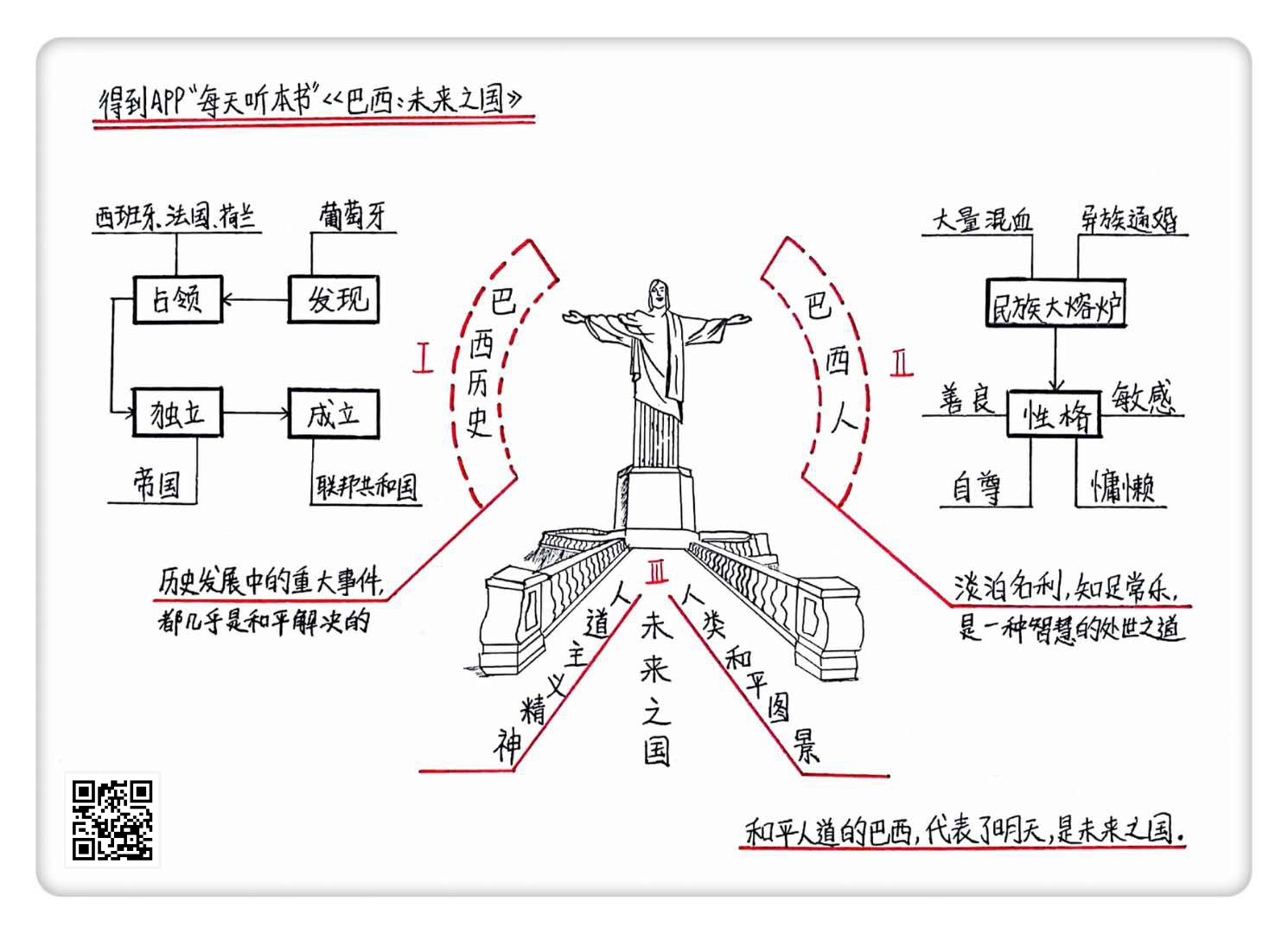

这就是今天为你解读的《巴西:未来之国》的全部内容,我们来回顾一下。

茨威格在这本书中讲述了巴西从被发现到被葡萄牙殖民,被西班牙、法国、荷兰等国占领并最终取得独立,消灭帝国,成为联邦共和国的历史。在巴西的发展过程中,最重要的历史事件和政权交替,几乎都是和平解决的,即使是战争也都是小规模的,牺牲代价很低的。

此外,我们了解了巴西人的形成,以及巴西人最主要的性格特点。巴西人善良、敏感、自尊,有些慵懒,他们淡泊名利,知足常乐。这不失为一种智慧的处世之道,向世界展示了一种不同的生活方式和世界观。

最后,我们和作者一起展望了巴西,作为一个新兴国家,它为世界带来的最重要的财富就是人道主义的精神力量和人类和平的未来图景,而这就是茨威格认为巴西可为欧洲和整个世界学习的原因,也是这本书《巴西:未来之国》的真正含义。

撰稿:周萌 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.巴西吸收了欧洲宝贵的精神财富,却摒弃了阶级和称霸意识,用更大的包容力去融合不同国家、不同肤色的人们,最终形成了自己人道主义的民族意识。

2.对比二战中的欧洲,茨威格深切地感到巴西拥有一种无形的财富:那就是沉静祥和、未受摧残的人类品格。

3.巴西拥有人类走向未来的精神力量,有了它们,人们才能从仇恨与疯狂中走出来,才能摆脱战争的痛苦与罪恶的折磨,获得真正的安宁与平静。