《小麦战争》 刘怡解读

《小麦战争》| 刘怡解读

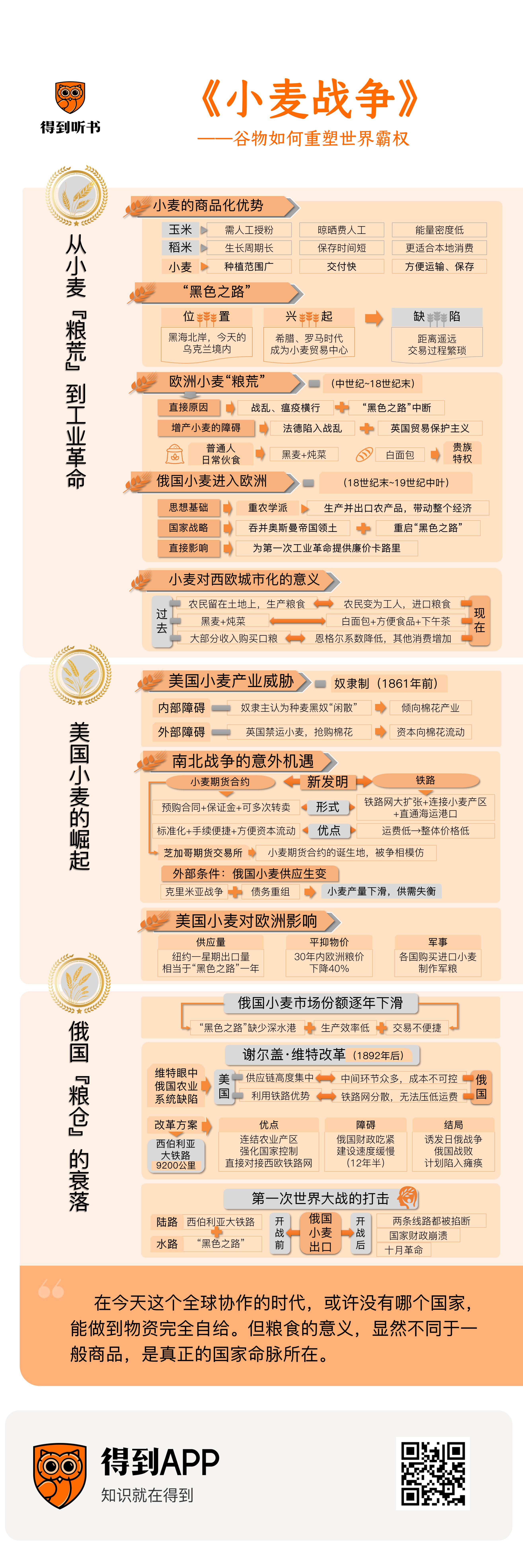

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,叫做《小麦战争》。这个书名听着很惊悚,其实,它的英文原名倒没有那么吸引眼球,就叫Oceans of Grain,直译过来就是“谷物的海洋”。听上去,它要讲的是一段农业故事。但一看副标题,味道立马就不一样了。原作者起的副标题是,“美国小麦如何重塑世界”,这就跟国际政治挂上了钩。那小麦到底是怎么“重塑世界”的呢?我们需要回过头去,重新认识这种看似稀松平常的谷物。

说起小麦,我们都知道:它是全世界种植面积最大的粮食作物,产量仅次于玉米。全球有将近40%的人口,是以小麦作为主食的。它既可以直接食用,也可以加工成面粉,非常耐储存。今天,全球每年的小麦产量接近8亿吨。其中,我们中国是最大的生产国,占到全球年产量的17%,排名第二的则是印度。而在出口市场上,美国遥遥领先,每年要卖出价值超过70亿美元的小麦,紧随其后的则是俄罗斯。除了粮食这个自然属性,你还会在期货交易所的商品目录里看到小麦。它和石油、煤炭、贵金属一样,属于“大宗商品”,跟全球经济的运转息息相关。

这些事实,听起来好像没什么新鲜的,其实里头大有玄机。你也许不知道,就在200年前,小麦还是一种供需极度不平衡的商品。19世纪初期的欧洲老百姓,根本吃不上用小麦粉制作的白面包。他们的主食,是土豆和发酸的黑麦面包。本国生产的小麦,要优先供应军队,充当军粮。进口小麦呢,因为战争频繁,动不动就断货,价格更是完全不可控。像今天这样,家家户户都买得起面粉和白面包,人人都能享受“碳水快乐”的情况,在当时简直是奢望。

那小麦“粮荒”是怎么消失的呢?这就要说到本书的两个主角——俄国和美国了。沙皇俄国控制着东欧盛产小麦的黑土地。它注意到,西欧的城市人口正在快速膨胀,对小麦有着惊人的需求,于是把粮食出口打造成国家战略,通过出口小麦,换取本国工业化所需的资金。美国则是在南北战争结束后,全面普及新型种子、工业化种植法和铁路网络,依靠这些优势,打开了国际市场。今天的小麦期货合约,最初就是美国商人为了确保谷物供应,设计出来的金融产品。不夸张地说,要是没有俄国和美国出口的廉价小麦,19世纪末的欧洲国家,根本不可能顺利完成城市化。

问题又来了:既然俄国和美国都是谷物出口国,为什么作者在副标题里,却只提了“美国小麦”呢?答案是沙皇俄国在20世纪初的衰落。为了扩大小麦种植面积,降低运输成本,俄国不仅大肆扩张,还借债修筑西伯利亚大铁路。这些举动引发了1904年的日俄战争,使俄国元气大伤。“一战”爆发后,俄国出口小麦的线路更是直接被切断,财政形势进一步恶化,为1917年的十月革命埋下了伏笔。相反,美国却利用这个时间窗,进一步巩固了自己对小麦市场的控制,并在两次世界大战中,依靠出口小麦获得了巨额利润。全球谷物市场的格局,就这样奠定下来了。

中国是一个农业大国,谷物自给率很高。平时,听到“粮食安全”这个词,我们会觉得它是国家政策,跟个人生活有点距离。但这本32万字的《小麦战争》却告诉我们:从日常饮食到工业化、城市化,现代生活的每一个环节,都和粮食供应息息相关,绝不容忽视。另外,粮食安全还不是单纯的经济问题。它一直都是大国政治的博弈场,关乎权势和影响力,怎么强调都不为过。学习完这本书,你不仅会更了解小麦这种谷物的历史,还能进一步理解粮食安全的重要性,并从身边做起,爱惜粮食,减少浪费。

本书作者斯科特·尼尔森,是美国佐治亚大学历史学教授。他长期研究19世纪的工业化进程和美国社会,尤其擅长把商业现象,放到全球史框架中去考察。这本《小麦战争》是尼尔森的第六部个人专著,原书在2022年出版后,获得了《华尔街日报》和人类学泰斗詹姆斯·斯科特的专文推荐。它被翻译成中文后,又得到温铁军、朱嘉明等国内著名经济学家的好评。相信尼尔森笔下波澜壮阔的小麦故事,一定会让你大有收获。

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,到19世纪中叶为止,小麦是怎样成为欧洲大国的民生“血液”的,沙皇俄国在其中扮演了何种角色。在第二部分里,我会带你回顾,美国小麦是怎样在19世纪后期异军突起,打开全球市场的。最后,我再为你概述,俄国这个“欧洲粮仓”,为什么会在20世纪初走向衰落。

开始讲述本书的内容以前,我想先问你一个问题。小麦、稻米和玉米,是众所周知的三大谷物;但为什么在今天的世界上,小麦的商品属性要超过另外两种,是真正意义上的“世界口粮”呢?

这个问题的答案,首先源自作物本身的特点。玉米是一种靠风力传播花粉的植物,要形成规模化种植,必须用人工手段授粉。所以,在三大谷物里,它是最晚被人类驯化的。玉米的单位面积产量呢,确实比小麦和稻米高。但新鲜玉米的含水量非常惊人,光是去壳、晾晒,把它们保存起来,就要花费不少人工。而从蛋白质含量看,玉米在三大主粮里“垫底”,换句话说,它的能量密度偏低。加上玉米原产于美洲,直到15世纪末才被哥伦布带回欧亚大陆,错过了第一波普及的时间窗。所以,玉米虽然在产量上实现了后来居上,但在食用人群方面还是稍逊一筹。

而小麦和稻米,光看消费总量,其实是平分秋色的。它们需要的种植条件,差异也不是特别大。但小麦有两项流通方面的优势:首先,现代育种法问世之前,水稻的生长周期长达8个月,而春小麦只需要4个多月就能收获一次。在中东的两河流域,还出现了早期冬小麦,可以最大限度地利用土地。因此,小麦的交付周期,通常比稻米要短。另外,没有脱壳的稻谷,储存1到3年就会变质。而小麦只要充分烘干,可以保存3到5年甚至更长时间。这在缺少温控设备的古代是极其重要的。因此,稻米虽然产量不低,但多数时候,在本地市场就消费完了。小麦却能成为经久不衰的跨境商品,在人类贸易史上扮演举足轻重的角色。

《人类简史》的作者赫拉利感慨说,不是人类驯化了小麦,而是小麦征服了人类,主宰了世界的命运。这段历史从公元前1万多年就开始了。当时西方最重要的小麦产区,是埃及和两河平原,那里也是西方古文明的发源地。不过,随着希腊、罗马两大帝国崛起,小麦的原产地和流通中心发生了分离。希腊人和罗马人,担心优质小麦被敌对国家劫掠,于是要求贸易商人赶着马车和牛车,把晒干的小麦运到黑海北岸,也就是今天的乌克兰,存进那里的库房,再在当地进行交易。今天英语里的“帝国”这个单词,Empire,它的词源就是古希腊语中的“贸易场”,说的就是黑海北岸的小麦集散地。当时的商人,第一次踏上乌克兰平原,发现这里的土壤是黑色的,觉得很新奇,就把这条贸易线路命名为“黑色之路”。

听到这里,你可能已经发现了:乌克兰的战略位置,不是到了21世纪的今天才重要。它在2000多年前,就是西亚和欧洲的粮食贸易枢纽。随着时间推移,小麦的种植范围,逐渐从中东扩展到了南欧和东欧平原;以乌克兰为终点的“黑色之路”,重要性就更加突出了。不过,在这个阶段的欧洲,普通人是吃不起用小麦粉制作的白面包的。原因不仅是价格昂贵,还因为过程极度繁琐。存放在乌克兰的小麦,都是不去壳的。买家下了订单,要隔好几个月,甚至一年以上的时间,才能收到货。他们要先派农奴和帮工,给小麦去壳,再用石磨对麦粒进行研磨,做成面粉。而面粉的保质期,通常不到一年,不适合囤积。因此,只有财力充足,能持续订购小麦,还用得起大量农奴的封建领主,才吃得上白面包。今天英语里的许多单词,词源都和面包有关。比如,“统治者”Lord,它在古英语里的意思,就是“管理面包的人”。“女主人”Lady,本意是“揉面团、做面包的人”。小小的白面包,在当时居然是特权的象征。

据本书作者尼尔森考证,到16世纪中叶为止,欧洲农民的日常吃食,还是没什么荤腥的炖菜。把便宜的黑麦发酵一下,跟胡萝卜、卷心菜一起丢进锅里乱炖,再撒上几撮盐,就是一顿饭了。那时的黑麦,可不是什么“健康食品”;它发苦、发酸,是穷人的廉价口粮。只有到了基督教节日,比如圣诞,农民们才能从教堂,领到一两块宗教仪式用的白面包,还得碰运气。为什么呢?因为从公元5世纪末开始,欧洲进入了混乱的中世纪时代。从黑海西运小麦的线路,受到战乱和瘟疫影响,频繁中断。像14世纪著名的“黑死病”,它的传播媒介,就是小麦运输船上的老鼠。等到“黑死病”终于平息,黑海交通线又落入了奥斯曼帝国手中。曾经的贸易要道“黑色之路”,现在变成了交战前线,自然没法发挥作用了。西欧的小麦“粮荒”,就在这样的背景下出现了。

你可能会说:种植小麦,又不是什么尖端科技,就不能自给自足吗?话是没错。但在中世纪后期,西欧本身也是狼烟四起。法国和德国的平原,经常受到战火侵袭,撒下种子未必有收成。海峡对岸的英国,倒是在16世纪末迎来了“农业革命”,小麦产量节节攀升。但英国出口小麦,是捆绑了许多不平等条件的。比如,它要求欧陆各国对英国的小麦免税,自己却限制进口外国谷物。这样一来,其他国家当然不干了。实际上,到今天为止,农产品贸易中的市场保护,依然是国际政治里的大问题。谈不拢,“粮荒”就只能持续下去。这一拖,就拖到了18世纪后半叶。

但是,有一个国家,却从“粮荒”里看到了机会,它就是沙皇俄国。18世纪之前,俄国在欧洲政治中只是个不起眼的配角。但随着彼得大帝的改革结出硕果,俄国开始崭露头角。18世纪60年代,俄国女沙皇叶卡捷琳娜二世,受到法国“重农学派”的影响,制定了以吞并土地,扩大小麦产量为核心的扩张计划。这个“重农学派”,在经济学上非常重要;马克思的劳动价值理论,就是从它发展出来的。重农学派认为,国民经济的内在动力是农业生产。政府应当控制土地,把生产的粮食出口到国外,赚取差价,再用这些收入养活其他产业。为此,重农学派激烈反对关税壁垒,对发展工商业也不热心。但它的信条,跟当时俄国的国情不谋而合,因此受到叶卡捷琳娜的推崇,被奉为国策。

而俄国版本的“重农学派”,又往前进了一大步。它不光要开垦本国现有的荒地,还打算向西扩张,进攻江河日下的奥斯曼帝国,把黑海沿岸的大片良田纳入自己治下。这样一来,俄国就能激活中断几百年的“黑色之路”,把自己变成整个西欧的小麦供应商。当然,这个过程不是一蹴而就的。从1768年开始,俄国打了将近一个世纪的仗,才把东欧平原以及黑海北岸变成了自己的势力范围。今天乌克兰重要的粮食出口港敖德萨,就是俄国在征服黑海之后,为了恢复“黑色之路”,在1791年新建的。它的直接影响,是为西欧方兴未艾的第一次工业革命,提供了粮食保障。

提到工业革命,我们会觉得,它最重要的基础是科技进步。但作者尼尔森却说,还有一件事更要紧,那就是给工人提供廉价卡路里!要知道,工业化的开端,是让农民离开土地,进入工厂。这个过程本身就会降低农业产量。成千上万的劳动力进了城,干着枯燥繁重的体力活,要是还让他们吃黑麦炖汤,只怕会发生暴动。就在这个时候,价廉物美的俄国小麦从东方涌了进来,一下就解决了整个西欧的“粮荒”。就连固守贸易保护主义的英国,也被俄国小麦征服了。1845年,习惯以土豆作为主食的英国,遭遇了一场马铃薯霉菌病,土豆大量减产。光是英属爱尔兰,就饿死了100万人。无计可施的英国政府,被迫拆除贸易壁垒,大量进口俄国小麦。俄国变成了整个欧洲的“粮仓”。

俄国小麦的涌入,不仅解决了西欧工业化过程中,城市居民对主食的需求,还永久性改变了欧洲人的生活方式。从19世纪40年代开始,黑麦渐渐退出了普通家庭的餐桌。在利物浦、汉堡等工业城市,出现了全天供应白面包的烘焙作坊。热狗、三明治、汉堡等方便食品,也在白面包的基础上,层出不穷地冒了出来。还有下午茶,这种英式休闲活动,最初只是少数贵族的消遣。但在面包、饼干等小麦制品的价格降下来之后,普通工薪族也消费得起了。作者尼尔森认为,只有在小麦“粮荒”解除之后,欧洲的工业化和城市化,才真正走上了正轨。白面包随处可见,价格低廉,工人就不必把大部分收入花在吃喝上,就有能力购买更多商品,进行娱乐消遣,城市也能发展起来。今天,我们用“恩格尔系数”来衡量家庭收入水平。其实,这个概念是在1857年提出的。它的时代背景,就是进口小麦支撑的欧洲工业化进程。可以想象,要是再闹一轮小麦“粮荒”,欧洲的两次工业革命,根本不可能顺利完成。

刚刚我们说的,是欧洲小麦“粮荒”的出现和解决,主角是沙皇俄国。那本书的另一个主角美国,当时在干吗呢?其实,美国大规模出口小麦的时间,并不比俄国晚多少。独立战争一结束,它就开始向法国和西班牙出售成品面粉,每年能卖100万桶。但是,美国的小麦种植业,面临一个特殊威胁,那就是奴隶制。当时,美国南方有两大农业支柱,一个是小麦,另一个是棉花,它们的劳动力基础都是黑奴。但小麦除了播种和收割,不需要每天照料。一些奴隶主觉得,自己花大价钱买来黑奴,供他们吃喝,他们居然可以“闲散”好几个月,这笔买卖不划算。加上当时购买力最强的英国,对美国的小麦制品实施禁运,却大量购进棉花。南方的种植园主,就减少了小麦的种植面积,改种棉花了。北方的自由州呢,虽然还有人在种小麦,但产品主要出口到南美洲和加勒比海,没有进入欧洲市场。

不过,这种局面没有一直持续下去。1861年,南北战争爆发了。从经济上看,这场战争的实质,是美国北方的工业利益集团,和南方种植园主的对决。但它的直接受益者却是小麦种植业。为什么呢?你想啊,南北哪一方的军队,都需要吃饭,都要用面粉做面包。当时还有大量的骑兵,他们乘的军马,要用燕麦喂养,这也是一项重要的物资。而南北双方的政府,都没有足够的后勤保障能力。他们把采购面粉和燕麦的合同,授予了民间商人。那这些商人,又是如何搞到粮食的呢?答案是一项金融发明:期货合约。

说起小麦期货合约,它其实在1859年就出现了。当时,美国北方的一些粮食商人,找到拥有大片荒地的农场主,希望订购一批小麦,转卖到巴西获利。但是,种小麦要买种子,还要雇工人,农场主觉得这件事有风险,不太想答应。为了解决风险问题,粮食商人就签了一份预购合同,规定他要买多少小麦,比如100吨。预购合同只写重量,不写金额。不过,粮食商人会预付一小笔现款,作为保证金。农场主拿了保证金,就去买种子,雇工人。要是他觉得行情好,还可以用预购合同做抵押,向银行贷款,购买更多的荒地来种。签下预购合同的人呢,不一定要亲自接收货物。在有效期内,他可以把合约卖给面粉厂,也可以卖给其他批发商,价格根据市场行情决定。到了交付的那天,只要农场主拿出100吨小麦,验收合格,他就能收到货款。至于小麦的实际收货人,可能已经换了好几茬。

不过,这种期货合约,还没有标准化。比如,到底什么样的小麦算“品质合格”,经常发生扯皮,交货日期规定得也不严格。而战争需求,恰恰倒逼出了标准化。军情紧急,说三个月后要100吨小麦,那就一天都不能耽误。如果违约,会被送上军事法庭。品质鉴定怎么办?交给当时美国最熟悉粮食行业的机构——芝加哥期货交易所。政府预付的保证金,也存在交易所,避免商人卷款跑路。这样一来,期货交易所就变成了存取小麦的“粮食银行”。粮食商人只要保证最后的交付,就可以随意转售手里的合约,进行短期套利,或者对冲风险。至于合约是转手了一两次,还是七八九次,政府是不管的。一时间,美国商业资本开始踊跃进入小麦行业,小麦变成了一种事实上的金融产品。

从1863年开始,南北双方几乎所有的军粮交易,都是通过期货合约完成的。它虽然有一定的投机色彩,但激活了市场本身的潜能,因此后劲十足。有意思的是,南北战争结束后,美国的小麦期货合约并没有消失。相反,它马上迎来了一波井喷式发展,并被全世界的期货交易所争相模仿。为什么呢?原来是俄国这个欧洲“粮仓”出大事了。

前面我们说过,俄国小麦种植面积的增加,是以吞并奥斯曼帝国的领土作为代价的。1853年,沙皇尼古拉一世打算故伎重演,直接把奥斯曼帝国肢解掉。但这一回,英法两国没有惯着他,发动了克里米亚战争。仗打了两年半,俄国遭遇惨败,欠下巨额债务。更要命的是,俄国也存在奴隶制问题。它的小麦产区,几乎都是由农奴耕种的。拥有农奴和土地的大贵族,在战争期间没法出口小麦,个个都濒临破产。沙俄政府为了解决债务问题,决定实施一个宏大的改革计划,废除农奴制,依靠自治农庄来生产小麦。但俄国这些农庄,缺少持续的资本投入,产量迟迟没有增加。一头是需求旺盛的西欧市场,另一头是萎靡不振的俄国农庄,供需再度失衡。这个时候,美国人开始入局了。

美国小麦,有哪些比较优势呢?第一项,就是刚刚说到的期货合约,它降低了交易手续本身的成本。粮食商人在伦敦和巴黎的交易所,就可以买卖几个月后的美国小麦,这比俄国模式灵活太多了。第二项优势,是运费成本低。要知道,美国在南北战争之前,铁路长度就超过了5万公里。它的小麦农场,有80%是分布在铁路线周围8公里范围内的,运费极其低廉。内战结束后,美国铁路网迎来了又一波大扩张,连带开发了中西部的大片荒地。火车载着新收割的小麦,从美国腹地的农场驶向海滨港口,在那里装上蒸汽机船,一艘接一艘地驶向欧洲。得益于种植规模和运费优势,美国小麦的报价也比俄国小麦低,很快变得供不应求。1871年,光是纽约港每个星期的小麦出口量,就高达100万吨。而在20年前,俄国的敖德萨港,要用一整年才能达到这个数字。新玩家,就这样成了大赢家。

据本书作者尼尔森统计,从1870年到1900年,欧洲主要城市的粮价下降了40%。与此同时,美国的小麦产量增长了2.6倍,两者之间是有因果关联的。当时,每个西欧居民,平均一年要消费55公斤美国小麦。如果说,俄国小麦是第一次工业革命背后的“水源”,那么美国小麦就是第二次工业革命的后盾。从19世纪70年代开始,许多贫穷的东欧农民,登上了西去的轮船,前往美国的小麦农场打工。就连欧洲的战争,也被美国小麦改变了。1870年,普鲁士决定对法国开战。大军出征之前,他们通过比利时的粮食商人,预订了几十万吨美国小麦。换句话说,普鲁士军队是吃着进口小麦做的面包,包围巴黎的。在芝加哥、纽约和伦敦的期货交易所,记者们不光能打听到小麦价格的起伏,还能窥探谁正在囤积粮食,整军备战。这样看来,本书的中文标题《小麦战争》,的确也不算夸张。

说完了新赢家美国,我们再看回俄国。就在美国小麦高歌猛进的同时,俄国小麦的市场份额,却在一点一点流失。敖德萨港这个曾经的粮食贸易枢纽,因为水深不够,无法停靠大型货轮,现在吞吐量逐年下降。俄国小麦的生产效率和交易便捷度,也被美国甩在了后面。19世纪70年代后期,俄国小麦在英国市场的占有率,已经跌破20%,还不到美国小麦的一半,这让捉襟见肘的国家财政变得更加艰难。要扭转这种颓势,必须进行大刀阔斧的改革。

1892年,俄国的“小麦改革者”终于出现了。这个人名叫谢尔盖·维特,是一位贵族出身的数学家。维特的家族在今天的格鲁吉亚有一处庄园,他从小在农村长大,亲眼见识过小麦贸易的完整流程,很清楚俄国传统农业存在的弊病。长大以后,维特进入俄国最大的铁路公司,最初负责车辆调度,后来当上了总经理。他个性强硬,又能言善辩,逐渐引起了沙皇的注意。1892年,43岁的维特出任俄国财政兼交通大臣。俄国小麦的自救行动就从这一年开始了。

在维特看来,俄国的农业系统存在两项重大缺陷。首先,在美国,个体粮食商人已经被庞大的农业公司取代。农业公司拥有自建仓储系统,和银行深度绑定,又有固定的农场作为上游供应商,整个供应链高度集中。而俄国小麦的交易系统里,充斥着小型代理商、放债人和五花八门的中介,成本极度不可控。另外,俄国虽然也有铁路网,但大部分线路集中在欧洲一侧,其中又只有1/4属于国家直营铁路。要把小麦贸易中的运费降下来,根本无法操作。

而维特的改革方案,是以铁路基建为中心,重构俄国小麦的交易流程。在他的推动下,俄国决定新建一条9200公里长的横贯铁路线,也就是著名的西伯利亚大铁路。这条铁路会把全国的农业产区连结起来,而且完全控制在国家手中。维特打算在铁路沿线修筑大量小麦货仓,并由铁路公司直接充当放贷者,和农场主交易。这样一来,俄国小麦的运费和整体交易成本,就都降下来了。新铁路西侧的终点站是莫斯科,它跟德国和奥地利的铁路网直接打通,不必绕行黑海,通过陆路就可以出口小麦。听起来,这真是一个兼顾了美国模式的优点,和俄国国情的好点子。

但是,病入膏肓的沙皇俄国,财政极度吃紧。它自己的国库,只够承担新铁路一半的基建费用,剩下那一半要从法国银行贷款,谈判过程异常艰难。因此,西伯利亚大铁路的建设极其迟缓,修了整整12年半。这一拖,就出了问题。新铁路的东方终点站,是俄国的远东地区,还有一条支线伸入中国东北。这让另一个帝国主义国家日本如坐针毡。为了先发制人,日本在1904年发动了日俄战争。俄国战败,背上了更沉重的债务,维特的计划直接瘫痪了。

更要命的是,1914年,第一次世界大战也到来了。当时,俄国小麦有两条出口路线,一条是经西伯利亚大铁路,取道德国和奥地利进入西欧。另一条是传统的“黑色之路”,经黑海和土耳其进入地中海。在“一战”中,德国、奥地利和土耳其,统统都是俄国的敌人,两条线路都被掐断了。这样一来,俄国直接损失了60%的外汇收入,国家财政迅速走向崩溃。1917年,俄国连续爆发两次革命,终结了沙皇时代。而俄国小麦留下的市场份额,完全被美国占据了。这也是尼尔森笔下这场“小麦战争”的最终结局。

好了,关于这本《小麦战争》的主要内容,就为你介绍到这里。

尼尔森笔下的故事,只写到“一战”结束。但在随后的一个多世纪里,围绕小麦以及其他农产品发生的激烈竞争,一天都没有停歇。这些竞争,远不只是商业故事,背后还有大国博弈的影子。在今天这个全球协作的时代,或许没有哪个国家,能做到物资完全自给。但粮食的意义,显然不同于一般商品,是真正的国家命脉所在,需要我们始终保持关注。听完《小麦战争》讲述的故事,你面前的面条、馒头、面包,是不是内涵一下就不一样了?

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

《人类简史》的作者赫拉利感慨说,不是人类驯化了小麦,而是小麦征服了人类,主宰了世界的命运。

-

在今天这个全球协作的时代,或许没有哪个国家,能做到物资完全自给。但粮食的意义,显然不同于一般商品,是真正的国家命脉所在,需要我们始终保持关注。