《寻求富强》 刘玄解读

《寻求富强》| 刘玄解读

关于作者

作者是美国的“中国研究”大师史华兹。他曾经担任美国哈佛大学东亚研究中心的教授,因为博学和睿智,被尊称为“学者中的学者”。

关于本书

这本书出版几十年,一直是研究中国近代思想史的必读书。在书里,史华兹提供了一种帮我们理解思想史的框架。思想是一种酶,能缓慢地给社会带来质变。要想弄明白一种思想为什么能带来质变,就需要比较的视野,这也是史华兹这本书的独到之处。

核心内容

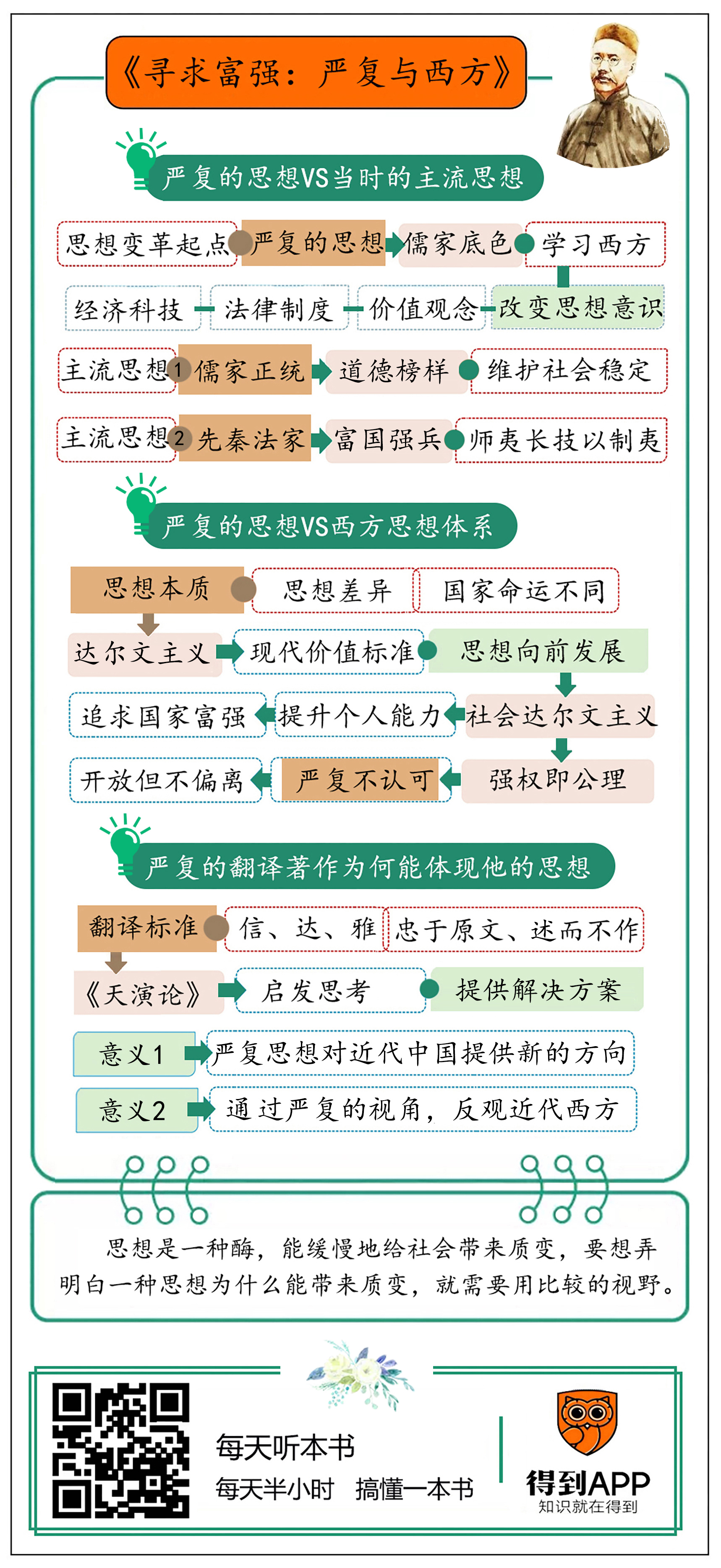

1.回到严复生活的时代,比较严复的思想和当时的主流思想有什么不同。

2.把严复思想放到思想史的坐标系里,比较他和他翻译的西方思想体系。

3.严复的翻译著作为何能体现他的思想,以及史华兹这本书的价值。

你好,欢迎“每天听本书”。这期为你解读书的是一本讲中国思想史的名作《寻求富强》,它的副标题是“严复与西方”。

严复这个人,你应该不会陌生。清末民初,严复翻译了很多西方思想经典,是最早向国内介绍西方思想的中国学者。他翻译的书里,最有名的是《天演论》,成了当时新学的通识教材,影响了胡适、鲁迅、李大钊等等新文化运动的领袖。严复用“物竞天择,适者生存”翻译《天演论》的核心思想。这八个字太有名了,成为那一代青年知识分子的口号。胡适就是受了这句话影响,把自己的名字改成了“适者生存”的“适”。

我们要说的这本书,讲的就是严复的思想,同时,它也回答了,严复的思想为什么会有那么大的影响。这本书的作者,是美国的“中国研究”大师史华兹。他曾经担任美国哈佛大学东亚研究中心的教授,因为博学和睿智,被尊称为“学者中的学者”。史华兹一开始研究的是中国当代政治。在研究过程中,他发现,如果不进一步了解近代中国的思想脉络,就没办法真正理解今天的中国。所以,他从当代中国开始往回找,找到了五四运动,又找到了严复。

你可能会说,严复的那些作品,都是在翻译西方经典,史华兹为什么会把严复看作思想家呢?

实际上,翻译,正是严复建立自己思想体系的一种方式。晚清以来,传统儒学已经没办法应对强大的西方带来的各种危机。当时的中国学者不得不求助外力,借助西方思想改变传统观念,寻找济世救国的良方。严复创造性地翻译了《天演论》等西方思想经典,提出了晚清到民国中国面临的问题,和他认为可能的解决方案。他的这些思想,很大程度上影响了近代中国思想的走向,甚至近代中国历史的走向。

《寻求富强》这本书,出版已经有几十年,但它一直是研究中国近代思想史的必读书。在书里,史华兹提供了一种帮我们理解思想史的框架。思想是一种酶,能缓慢地给社会带来质变。要想弄明白一种思想为什么能带来质变,就需要比较的视野,这也是史华兹这本书的独到之处。

今天的解读,我会顺着作者的比较视野,分这三部分来讲这本书。首先,我们回到严复生活的时代,比较严复的思想和当时的主流思想有什么不同。第二部分,我们把严复思想放到思想史的坐标系里,比较他和他翻译的西方思想体系。最后第三部分,我还想跟你说说,严复的翻译著作为何能体现他的思想,以及史华兹这本书的价值。

第一部分,我们先回到晚清具体的社会环境中,来理解严复的思想。史华兹认为,严复是第一批想要突破中国传统思想束缚的学者,而这正是近代中国思想变革的起点。

要想理解这个观点,就得从严复的成长环境说起。1853年,清咸丰三年的时候,严复出生在福建的一个小村庄。他从小接受中国传统教育,可以写出漂亮的古文和古诗,有很好的古典文学基础。严复14岁的时候,他的父亲去世了,他的传统教育也不幸结束了。在史华兹看来,自幼接受传统教育,决定了严复思想的底色,始终是儒家的。

14岁以前,严复的人生理想就是考科举,求仕途。父亲突然离世,让这个理想化为泡影。他不得不放弃学习四书五经,改学西方的军事技术。他以第一名的成绩考进一所海军学校,福州船政学堂,选择了用英文教授的驾驶专业。当时的传统学者轻视西学,西学还不像五四时期是一种显学。所以严复这个人生选择,在当时看来,还是很大胆的。这个选择,决定了他后来的道路。英文成了他吸取西方思想的媒介,而英国成了他心目中的理想国家。

1877年,24岁的严复到英国深造,算是最早一批留学生。当时的中国,太平天国运动刚刚结束不久,同时,英国正处在大不列颠帝国的鼎盛时期。可以想象,身在英国的严复,亲眼看到英国的富裕和强大,会受到多大的冲击。严复热情地考察英国的政治、经济和社会制度,也开始关注英国的思想。史华兹认为,那时严复已经意识到,西方的富强不仅是因为经济发达、科技先进,跟法律制度、社会秩序、价值观念和思想意识,都有关系。这种想法,让严复在他的时代里,显得非常与众不同。

为什么说严复与众不同呢?这就需要了解一下当时主流的思想,也就是儒家士大夫的普遍想法。我们知道,西学东渐从明代就开始了,到了清末已经有好几百年。在这几百年里,西方思想对中国的影响也越来越大。但是,儒家士大夫讨论晚清的社会政治问题,几乎很少接受外来的新思想、新观念。他们看待问题的方式,解决问题的方法,始终局限在中国传统思想内部。

儒家士大夫有两个很有名的口号:一个是“中学为体,西学为用”;另一个是“师夷长技以制夷”。说白了,就是不想改变传统思想的框架,把外来的资源当成查漏补缺的补丁。儒家士大夫看到西方国家的强大,也想借助西方的思想资源,但是,他们始终深信,儒家思想才是永恒的真理。只要更好地实现儒家思想的要求,再学习一点西方先进的科学技术,就可以解决晚清面临的各种问题了。

举个例子,1820年,晚清的官员编了一部书,叫做《皇朝经世文编》,汇集了当时的官员和学者关于如何改革图强的奏章,还有政府颁布的文书等等。可以说,这部书代表了晚清兴起的“经世”思潮。所谓经世,就是注重解决当时国家和社会的实际问题。听起来很务实吧?但是,如果打开《皇朝经世文编》你就会发现,里面提出的那些社会问题都是老生常谈,和几百年前官员奏折中的问题几乎一模一样,比如改革官员选拔、改革军队、调整赋税、加强海防等等。

你想想,问题依旧,解决方法就更不会有什么新意了。儒家士大夫的解决方法,无外乎两条思路。第一条,是坚持儒家正统路线。儒家认为,国家的主要目的是维护社会道德和文化秩序的稳定,让天下和谐太平。想要实现这个目标,最好的方法是推崇道德榜样,提倡节俭,抑制扩张,减轻农民负担。虽然儒家士大夫也承认经济发展很重要,但是,他们还是特别强调,不能单纯发展经济。这样不仅不能带来幸福,而且会强化奢靡之风,败坏道德水平。他们的第二种思路,有点像先秦法家的想法,觉得富国强兵是国家的基本目标,而富国强兵,又可以反过来增强国家权力。

不管是“中学为体,西学为用”,还是“师夷长技以制夷”,儒家士大夫的美好愿望,因为1895年甲午战争惨败彻底破灭了。这场失败让所有人都始料未及,也给中国的思想界带来了巨大的震动。这时候,从英国归来,一直有些沉寂的严复,撰写了《原强》《救亡决论》等好几篇文章来表达他自己的思想,发出他自己的声音。

严复在英国学到的西方思想让他意识到,西方强大的根本原因,不仅是武器和技术的先进,也不仅是政治和经济制度先进,更在于东西方思想的不同。可以说,严复的想法,引领了19世纪末中国思想界的新变。他是最早突破传统思想框架的学者。在他看来,一种文化的体和用之间,根本不可能做这样简单的划分。“中学为体,西学为用”,也许是走错了方向。晚清中国遇到的种种磨难,也许是因为思想本身出了问题。

第二部分,我们来具体了解一下,严复的思想到底说了什么。在严复看来,东西方思想上的差异,决定了东西方国家在近代的不同命运。西方国家强大,是因为他们的思想资源里,有“物竞天择、适者生存”的社会达尔文主义,能在思想上不断向前发展,激发社会活力。相比之下,晚清中国的衰落,正是因为缺少这样的思想资源。

严复很早就接触到了达尔文的进化论。在他看来,达尔文的进化论,说出了这个世界的某种真相:天地万物都为了自己的生存,相互竞争,弱肉强食,优胜劣汰。整个宇宙,都遵循这样的法则,没有怜悯,没有道德。听起来好像很残酷,但是严复没有觉得沮丧,反而很兴奋。对他来说,进化论不仅描述了现实真相,还指出了现代世界的价值标准。正是因为遵循这种价值标准,西方国家才走上了富强的道路。

和很多晚清到民国的学者一样,严复心头念念不忘国家富强。所以他一接触进化论,就不知不觉地用进化论来理解人类社会的发展。有这样的倾向,严复后来被斯宾塞的社会达尔文主义吸引,也是情理之中的事。斯宾塞是英国著名的思想家。他最早用进化论解释人类社会,被称为“社会达尔文主义”之父。严复很推崇斯宾塞,在他看来,社会达尔文主义是西方思想中最精华的部分。他的名言“物竞天择、适者生存”,其实就是在说社会达尔文主义。

我们可以这么理解,斯宾塞的思想为严复提供了一种关于国家的想象。每一个国家,都像一个生机勃勃的有机体。这些有机体共同处在一个残酷的竞争环境中,为了生存、发展而相互斗争。再进一步说,国家富强的动力,也来自国家内部个人之间的竞争。如果我们把国家看作是有机体,那国家里的每个个体,就是构成这个有机体的细胞。斯宾塞把每个人都想象成为具有潜在活力的个人,拥有体力、智力和道德三种力量。想要发展这些潜在力量,就需要给人们动力。这个动力是什么呢?就是每个人都要追求个人的幸福。在严复看来,斯宾塞描述的这种每个人追求自己幸福的世界,特别美好,充满了建设性。每个人都会在竞争中发展,激发出自己的潜力,最终实现国家富强。

严复觉得“物竞天择,适者生存”是人类社会无法避免,必须经历的发展阶段,他称之为 “运会”(运气的“运”,会面的“会”)。接下来,严复就要回答另一个问题,既然东西方国家要经历同样的阶段,有同样的“运会”,为什么命运却完全不同呢?晚清中国为什么变得如此衰弱呢?

严复把原因归结为东西方的思想对待竞争的态度不同。西方思想家懂得进化,积极促进人类社会中的竞争。中国传统思想中,从来没有这种国家之间相互竞争的观念。儒家圣贤之道,完全是另一回事。在古代,“中国”是一个文化概念,而不是现代意义上的国家。国家也不是相互竞争的有机体,而是一起构成一个利益共同体,也就是“天下”。在儒家看来,竞争是可怕的灾难。人的欲望是无穷的,任由欲望发展,虽然可能暂时会带来进步,但是长远来看,却让人得不到满足,离真正的幸福越来越远。

史华兹说,严复思想的核心,就是追求国家的富强和提升个人的能力。按照这个逻辑,反对竞争的儒家思想,可以说是晚清中国寻求富强的阻碍。后来的很多研究者也说,严复抨击儒家思想,从理论上抛弃儒学传统,是近代学者里“全盘西化”的代表,开启了五四运动时期全面反传统的先河。

不过,这么说其实有失公允。第一部分我们说了,严复虽然很早就开始学习西学,也对外国文化保持开放的态度,但是,他的底色始终是儒家的。跟后来五四运动中的新派学者相比,严复始终是儒家传统内部的一分子,而不是局外的旁观者。比如,在1897年,严复强烈批评德国强占胶州湾,说这是强权行为,是野蛮之民的做法。显然,他并不真的认可“强权就是公理”,依然把道德放在更高的位置上。而社会达尔文主义和儒家政治伦理的最大区别,就是一个相信“强权即公理”,另一个相信“仁者无敌”。纵观严复一生,在最根本的问题上,严复的想法没有偏离中国的传统。

“物竞天择,适者生存。”这句话能有如此巨大的影响力,因为它给当时西方的富强和中国的衰落提供了一种有力的解释;同时,它描绘了晚清中国所处的残酷的国际竞争环境,说出了压抑在中国人胸中的不满;更重要的是,这句口号给当时的国人带来了希望。它的潜台词是,我们面临的不幸一点都不特别,而是人类社会的普遍境遇。只要我们能奋起直追,迎头赶上,一样可以实现国家富强。

达尔文从来没有到过中国,然而,达尔文的进化学说却成为影响中国最重要的西方学说之一,改变了中国人的思想。这一切,都是由严复开启的。

最后,我们来说说,严复的翻译著作,为何能体现他的思想。

严复是一位翻译家。他曾经提出一条著名的翻译标准,就是“信、达、雅”。这里,最基本的要求“信”,就是要忠实于原文,准确表达原文的含义。可是在史华兹看来,严复的翻译,似乎不符合他自己的标准。严复从来不是逐字逐句翻译,而是用古文重新描述书里的意思,还添加了大量的注释。可以说,严复正是要借助翻译和注释,表达自己的思想。在晚清,想要借用其他文化的思想资源,这也是最有效的方法。

史华兹在《寻求富强》这本书里,分析了严复翻译的六部著作。解读中,我们就重点说说其中最有名的《天演论》。

1898年,《天演论》出版,取得了巨大的成功。这本书不仅影响了严复同时代的学者,也改变了20世纪初那一代青年人的思想。严复翻译所用的文风来自清代的桐城派。这个学派追求复古,文风简洁明快、清新雅致。严复用这样的文风翻译《天演论》,就是想通过典雅的文字,引起儒家士大夫对西方思想的重视,让那些保守之士也愿意捧起这本书读。《天演论》的成功,说明严复实现了他的想法。

《天演论》的原作者,是英国作家赫胥黎。如果直译英文原名,其实应该翻译成《进化论与伦理学》。你看,严复不仅用“天演论”来翻译“进化论”,而且忽略了原标题中的“伦理学”这个词。显然,他是故意的,那他为什么要这么干呢?

我们今天往往认为,《天演论》是一部宣扬社会达尔文主义的书。但实际上,原作者赫胥黎写这本书,是为了反对斯宾塞的社会达尔文主义。赫胥黎虽然认同达尔文对宇宙进化的描述,但是,他不同意用进化论说明人类社会的发展;同时,赫胥黎虽然承认自私可以促进经济发展,但是,他把自私看作是人类身上残存的兽性,希望人类能够通过伦理来抑制自私。在赫胥黎看来,宇宙如此残酷无情,人类社会的价值,正在于可以摆脱残酷,建立伦理道德。

严复不是没有看懂赫胥黎的想法,但是他受到斯宾塞的影响,无法接受赫胥黎。在严复看来,宇宙进化的无情,正好符合老子对于天道的描述:天地不仁,以万物为刍狗。宇宙在运动变化的过程中,从来不会特别对待某些群体。这说明,天道对于人类一视同仁,这并不残酷。人类为了生存展开的竞争,不应该被压抑。

严复把他对赫胥黎的批评,和对斯宾塞的维护,都表达在翻译和注释中了。换句话说,严复翻译《天演论》,不仅没有忠实还原原作者的想法,反而颠覆了他的想法。严复表达的,其实是他从斯宾塞那里学到,然后经过他自己内化的社会达尔文主义思想。史华兹说,与其说严复是一个翻译家,倒不如说他更像一个思想家。

在我看来,严复借翻译和注释来传达着自己的思想,某种意义上说是继承了儒家述而不作的传统。述而不作是一种自谦的说法,表面意思是说只转述、阐释别人的思想,自己并不创作。但实际上,转述、阐释、翻译,都可以成为另一种形式的创作。朱熹就是通过注释“四书”,形成了自己的学说。这种创作,有它独特的优势,它不会脱离既有思想体系的脉络,就像是一棵大树上长出的新枝。对后来的人来说,学习这样的思想,它会把我们带回背后整个思想史的脉络中。我们就不只是获得了一种答案,细心的读者也能从中看到问题,看到争论,启发自身的思考。

这正是史华兹写这本书的一个重要目的。他不只是介绍严复的思想,更是想说清楚,严复的思想为什么能对近代中国产生那么大的影响。为什么严复的思想能够为晚清中国的困局,这个千百年未遇的大变局,提供一种可能的解决方案,甚至把历史带向了新的方向。

也有人说,史华兹这本书还有另一个目的。史华兹是一位西方学者,他研究严复,也是想通过严复反过来理解西方近代思想。关于如何理解20世纪的西方思想,西方学界一直以来也很难达成共识。毕竟,大家都是处在自己文化传统的内部,不识庐山真面目,只缘身在此山中。然而,当他们把目光转向东方,透过严复这个外部的视角,反观近代西方,问题的关键好像突然清晰了,其实就在于“富强”二字。

思想史的问题,永远是全人类共同的课题,因为从根本上说,人类面临同样的困境,有着同样的关切,也做出了平等的探索和努力。

好,这本《寻求富强》就讲到这里。严复是一个翻译家,一个思想家,但是,他不能算是一个实干家。他的思想影响了千千万万的中国人,可他始终和现实政治保持距离。1898年的戊戌变法,他基本上是一个局外人。到了晚年,经历过袁世凯复辟,严复选择归隐田园。这时的严复,听说了第一次世界大战给整个西方世界带来的灾难,也开始反省自己一生的思想,重新看待东西方思想上的差异。

他晚年给学生的信中写道:文明科学的发展,让人类遭受了如此巨大的灾难。先贤也许早就意识到这一点,才采取了和西方人不同的道路。整个西方三百年的发展,大概只让人变得自私自利、寡廉鲜耻。也许,先贤终究是对的。

这是严复最后留给自己的问题,也是他留给今天的我们的问题。

撰稿、转述:刘玄脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

严复是一个翻译家,一个思想家,但是,他不能算是一个实干家。他的思想影响了千千万万的中国人。

-

思想史的问题,永远是全人类共同的课题,因为从根本上说,人类面临同样的困境,有着同样的关切,也做出了平等的探索和努力。