《宋徽宗》 卞恒沁解读

《宋徽宗》| 卞恒沁解读

关于作者

伊沛霞,哥伦比亚大学东亚研究博士,华盛顿大学历史系教授,近年来致力于宋代社会文化史研究,著述丰富,代表著作为《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》《内闱:宋代的婚姻和妇女生活》。2014年,为了表彰伊沛霞在学术研究上的贡献,美国历史学会为她颁发了终身成就奖。

关于本书

这本书运用跨文化的视角,跳出了儒家道德评价的框架,从历史细节入手,致力于还原一个真实立体的宋徽宗。作者试图从宋徽宗自身的角度去观察他的世界,理解他的活动。同时,作者试图将宋徽宗与世界范围内的其他君主比较,以前所未有的视角来讲述他的故事。宋徽宗的政治才能究竟如何?如何理解宋徽宗的艺术成就?宋徽宗对于北宋的灭亡应当担负怎样的历史责任?都可以在这本书中找到答案。

核心内容

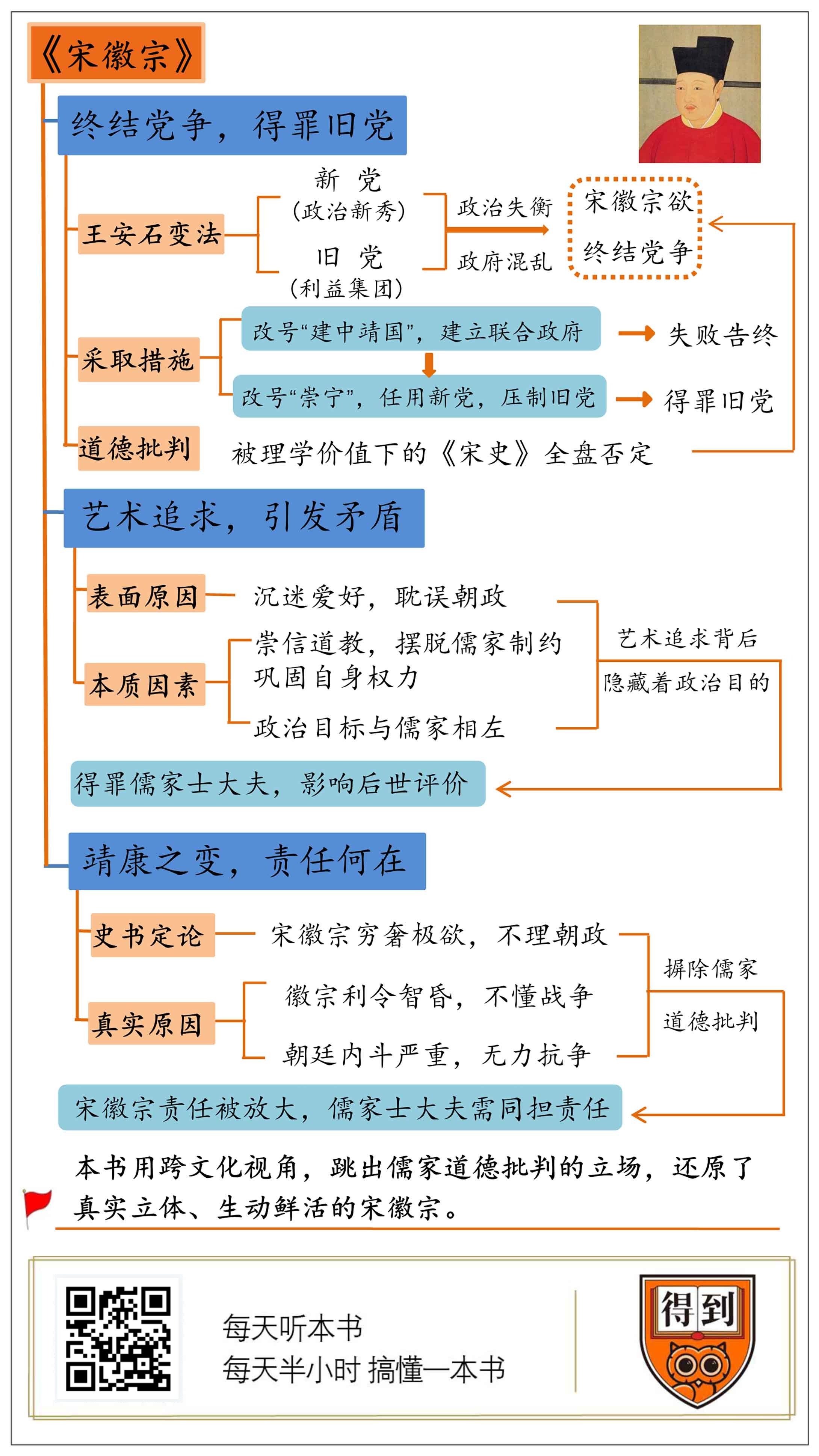

宋徽宗的昏君形象,主要来自儒家的塑造。宋徽宗生前对旧党的压制,得罪了程朱理学的信徒。他试图利用艺术和宗教来巩固自身权力,同时将艺术事业视为政治事业的一部分,这在儒家看来也不可理喻。对于靖康之变,宋徽宗和儒家士大夫应当共同负责。对于宋徽宗的这种全新观察,源于作者跳出了儒家道德评价的框架。

你好,欢迎每天听本书。今天给你解读的这本书名叫《宋徽宗》,顾名思义,这是一本为宋徽宗写的传记。作者是一位美国的汉学家,名叫伊沛霞,这是她为自己起的中文名字。

说起宋徽宗,我们都知道那是个有名的昏君,因为他只顾享乐,不理朝政,才发生了靖康之变,都城汴梁被金兵攻占,北宋因此亡了国。但作者却认为,宋徽宗的昏君形象,更多源于儒家对他的道德评价。古代中国的史书大多是儒家士大夫写的,他们在写作史书的时候有一个重要的目的,那就是对历史人物进行道德评价,从中提炼经验和教训。宋徽宗在儒家那里,很不幸地被归入道德上的负面典型。《宋史》中对宋徽宗做了一个盖棺定论的评价,说宋徽宗什么事都做得好,就是不能做皇帝。正是受到这种负面评价的影响,小说《水浒传》中也把宋徽宗描写成一个被奸臣围绕的昏君,这极大地影响了我们对于宋徽宗的认识。

作者作为一位西方汉学家,恰恰跳出了儒家的道德评价,回归历史的真实情境,站在宋徽宗的身旁,去发现他身上那些被忽视的历史事实。所以,她看到宋徽宗为了担负起皇帝的职责,其实付出了一定的努力,但历史有时很荒诞,恰恰是他的这些努力,导致他与儒家士大夫产生了矛盾。他试图终结北宋中期以来的党争,他想要借艺术和宗教去巩固权力、开创盛世,这些举措并不能获得儒家士大夫的认可。至于靖康之变的历史责任,本该由宋徽宗和儒家士大夫共同分担,但宋徽宗的那一部分责任却被严重夸大了,以至于在宋徽宗身后,儒家的史书还要将他描绘成一个无可救药的昏君。所以,这本书最大的价值就在于,它提供了一种跨文化的视角,剥开了儒家道德评价的壳,让我们看到被这层壳包裹起来的真实历史。当这层壳被剥开的时候,我们会不由得感叹,真实的历史原来如此鲜活。

下面我就为你徐徐展开宋徽宗一生的画卷,重点为你展现宋徽宗究竟怎样得罪了儒家士大夫,这又怎样影响了历史对他的评价,具体说就是以下三个方面:

第一,宋徽宗想要终结北宋的党争,这为什么会和儒家士大夫产生矛盾?

第二,宋徽宗对艺术和宗教的追求,为什么也会得罪儒家士大夫?

第三,对于靖康之变,宋徽宗究竟应该承担怎样的责任?

我们先来看第一个问题。宋徽宗刚登上皇位,就面临一个棘手的问题,那就是新党和旧党之间的党争。在当时,这种党争已经影响到了政府的正常运作,所以,宋徽宗就采取措施终结了党争。这本来是利国利民的好事,但宋徽宗却因此和儒家士大夫产生了矛盾。这到底是怎么回事呢?

说起新党和旧党的党争,这就要从王安石变法说起了。公元1069年,宋徽宗的父亲宋神宗和王安石联手发动了一场变法,当时参与王安石变法的官员被称作“新党”,反对变法的官员就被称作“旧党”。王安石变法的过程和结果很复杂,不是我们今天要讲的重点,我们今天只说其中的一件事,那就是这场变法在客观上扰乱了北宋的政治生态。在王安石变法以前,虽然也有政治斗争,但斗争中有一条共识,那就是不管哪一派上台,都不能搞打击报复,要容忍反对派的批评。王安石却破坏了这个规矩,新法出台以后,司马光等人表示反对,王安石就在宋神宗的支持下,把反对派统统赶出京城。这种行为打破了先前的共识,从此,新党和旧党之间的党争就成为一个严重的政治问题。

宋神宗死后,继位的是宋徽宗的哥哥宋哲宗。当时,宋哲宗年龄还小,就由宋哲宗的祖母高太后垂帘听政,高太后很赏识司马光,重新起用了他。司马光掌权以后,就把新党的人全部赶走。高太后去世以后,宋哲宗亲政,他觉得旧党以前总是围在高太后身边,对他这个皇帝很不尊重,于是就重新起用了新党,又对旧党进行打击报复,甚至把司马光的墓碑都给推倒了。你看,新旧两党之间冤冤相报,矛盾越积越深。更严重的是,这种党争使得王安石的新法时而废除,时而恢复,政府朝令夕改,使百姓觉得无所适从。

公元1100年,年仅24岁的宋哲宗去世,没有留下儿子,他的弟弟、也就是端王赵佶继承了皇位,成为宋徽宗。宋徽宗决心终结新旧两党的党争,他的想法是在两党之间搞平衡,建立一个联合政府。他在即位以后的第二年,把年号改为“建中靖国”,意思是在两党中保持中立,联合两党,恢复国家的安定团结。宋徽宗是这么想的,也是这么做的。当时有一位名叫曾布的大臣,建议宋徽宗同时任用新旧两党的大臣,对两党的意见都要听取,选取其中的最佳意见。这个建议与宋徽宗不谋而合,于是宋徽宗就重用了曾布,让他去联合新旧两党。事情看上去很美好,不过事态的发展很快就超出了宋徽宗的预期。

旧党根本不愿和新党和平共处,又对新党发动了攻击。即使是对曾布这种主张保持中立的大臣,旧党也不肯放过他,经常上书弹劾他,说他是个两面三刀的小人。宋徽宗被旧党弄得不胜其烦,意识到联合政府的想法并不现实。而且,旧党和新党之间有一个显著的区别:旧党比较看重道德,喜欢说一些大话、空话,新党却比较看重具体的行政事务;旧党喜欢批评皇帝,新党却相对比较听皇帝的话。

旧党和新党之间的这种区别背后有着很深的背景。旧党的家族大多在乡村拥有大片土地,属于既得利益集团,而新党依靠王安石变法的机会才得以上位,属于政治新秀。王安石颁布的新法,大多又冲击了旧党的利益。比如新法中有一项叫“青苗法”,就是在每年青黄不接的时候,由国家出面向农民提供贷款,等秋天收获了,农民再连本带利还钱给国家。在青苗法颁布以前,乡下的地主就是依靠向农民发放高利贷,才能在农民还不上钱的时候,合法兼并农民的土地,现在政府出面放贷,利率还比地主放的要低,这就断了地主们的财路。地主们就向他们在朝廷里的靠山告状,这些靠山就是所谓的旧党。所以,旧党当然要反对王安石的新法了。

宋神宗在位时,旧党中有一位元老名叫文彦博,宋神宗有一次对他说:新法对士大夫或许是有些不利,但对于百姓又有什么不利呢?文彦博理直气壮地说:你是和我们这些士大夫一起治理天下,不是和百姓一起治理天下啊!言下之意是说,你要是得罪了士大夫,那你的皇位是坐不稳的。

旧党反对王安石的变法,又不能公然说变法侵犯了他们的利益,他们就打出了道德的旗号,指责变法是追逐利益,不符合儒家的道德。儒家追求的是道义,道义和利益是不能并存的,所以,旧党喜欢讲仁义道德的大话。新党和他们不一样,因为要变法,变法的目的就是“富国强兵”,他们对财政税收之类的事情更感兴趣。同时,旧党树大根深,所以敢对皇帝指指点点;新党却都是后起之秀,更加依赖皇权,所以他们一般比较听皇帝的话。

在宋徽宗看来,新党更懂行政事务,又更听话,旧党却经常给他添乱,那与其费尽力气维持新旧两党的平衡,不如干脆排斥旧党,重用新党,这样自己不是省心得多吗?于是,他改变了策略。这有两个标志,首先是更改年号。刚才说到,宋徽宗使用的第一个年号叫建中靖国,这个年号其实只用了一年,随后就改成了“崇宁”。这个年号是有讲究的,宋神宗的年号是“熙宁”,崇宁的意思就是推崇宋神宗的政策。换句话说,就是推崇王安石的新法。

宋徽宗改变策略的另一个重要标志,就是任命蔡京当宰相。当时的宰相是旧党的人,宋徽宗决心与旧党决裂,选一个新党的人当宰相,他选择了蔡京。为什么是蔡京?蔡京给我们的印象并不好,《水浒传》里的蔡京,那可是奸臣的代表。其实,真实的蔡京要比这复杂得多,他在行政管理方面很有才能,尤其擅长理财。刚刚当上宰相,他就着手改善国家财政,在浙江杭州和福建明州地区设置了市舶司,对贸易船只收取关税。他还重新丈量了土地,并收取土地税。蔡京担任宰相的第二年,宋朝政府就消灭了财政赤字。同时,蔡京还建立了一套社会福利制度,比如他建立了“居养院”,收留60岁以上无人赡养的老人,以及孤儿、残疾人等等;他还建立了“安济坊”,专门治疗没钱看病的人。说白了,就是福利院加免费医疗,这在当时是非常先进的。

在宋徽宗的支持下,蔡京长期担任宰相,他一直压制旧党的势力,维持着政局的稳定。宋徽宗在位一共26年,在这26年里,党争比神宗、哲宗两朝要消停得多,国家财政收入也有所增加,穷人也获得了一定的福利。不过,羊毛出在羊身上,蔡京为国家创收的同时,也加重了既得利益者的负担。比如他重新丈量土地,得罪的当然主要是乡间的大地主,因为他们平时经常瞒报土地,逃避税收。总之,宋徽宗终结了党争,创造了相对稳定的政治局面,付出的代价是他得罪了一大批旧党官员。旧党虽然在当时遭到了打击,但他们并没有彻底失败,因为他们还拥有一个思想武器,叫作“理学”,而这在南宋又被朱熹发扬光大,成为所谓的“程朱理学”,并逐渐成为中国文化的主流。

理学在基本立场上和旧党的政治主张是一致的,都强调道德,反对变法。理学在当时的代表人物是程颢、程颐兄弟,合称“二程”,程朱理学里的“程”说的就是这兄弟俩。宋神宗曾经召见过程颐,向他请教怎样治理国家,程颐说要想治理国家,皇帝首先应该提高自己的道德修养,分清忠奸善恶。宋神宗对此很不屑,认为都是没用的空话。不过,旧党却很赏识二程的理学思想,因为这种思想正好可以为他们所用,对王安石进行道德批判。程颐就曾经受到司马光的推荐,就任洛阳国子监的教授。

理学是旧党的思想武器,所以宋徽宗在位期间,一直崇尚王安石的思想,压制理学的发展,但在南宋以后,朱熹等人大力传播理学,理学在士大夫中的影响越来越大,甚至渗透进了科举考试。终于,在南宋第六位皇帝也就是宋理宗在位时期,理学获得皇帝的承认,被认定为儒学的正统。到了元朝,理学又成为科举考试的指定内容。理学翻身以后,所有的官方史书就都笼罩在理学的价值观之下了。《宋史》写于元朝,里面专门设了一个《奸臣列传》,把蔡京和前面提到的曾布都列了进去。《宋史》还把宋徽宗也写成一个无可救药的昏君,给他的评语是:宋徽宗什么事都做得好,就是不会做皇帝。于是,宋徽宗就这样被钉在耻辱柱上,永世不得翻身了。

你看,掌握了话语权的儒家士大夫,真的是杀人不用刀,可以重塑一个人的历史形象。不过,刚才说的这些本质上都是权力斗争,要说宋徽宗因为这些得罪了儒家士大夫还可以理解,接下来我再给你讲另一个问题,宋徽宗这个人在艺术上很有造诣,同时他还是一个虔诚的道教信徒,这些都是他的个人追求,可就是这些个人追求,也引发了他与儒家士大夫的矛盾,这又是怎么回事呢?

你可能会问,是不是因为宋徽宗沉迷于这些爱好,耽误了本职工作,所以引起了儒家士大夫的不满?这只是一部分原因,更关键的原因在于,宋徽宗的艺术和宗教追求背后,其实也隐藏着政治目的。你可能觉得奇怪,这些看上去不都是个人爱好吗,怎么也会有政治目的呢?举个例子,宋徽宗非常热爱园林艺术,这件事使他受到了很多非议。尤其是为了建园林而搜罗的“花石纲”,加重了百姓的负担。江南的方腊起义,起因就是花石纲让当地农民不堪重负,只能起来造反。作者并没有否认宋徽宗建园林造成的危害,但她还是指出,宋徽宗修建的园林背后也具有政治意义。

比如,他在京城汴梁建造了著名的“艮岳”。之所以叫艮岳,是因为“艮”是八卦中的一卦,代表东北方,而艮岳正是位于汴梁城的东北。宋徽宗建造艮岳,除了个人享乐,还有一个重要的政治目的,那就是宣扬道教。艮岳建成以后,宋徽宗写了一篇文章,内容主要是说艮岳如同人间仙境,代表了天人合一。这背后其实反映了宋徽宗对于道教的推崇。他为什么这么信奉道教呢?除了个人因素以外,他也有政治上的考虑。一些历史学家认为,北宋儒学的一股重要思潮是“君与士大夫共治天下”,皇帝要受到儒家士大夫的制约。宋徽宗就想跳出儒家的框架,自封道教的教主,从而获得更高的权威。

宋徽宗曾经和一位名叫刘混康的道士非常亲近。刘混康是茅山上清派的第二十五代宗师,也就是我们常说的“茅山道士”。宋徽宗曾经去拜访过刘混康,还经常与他通信。从现有的通信记录来看,宋徽宗对于各种征兆背后代表的天意非常感兴趣。尤其是对于那些所谓的凶兆,宋徽宗总是请求刘混康为他提供详细解释,这样他就可以采取措施来化解。这些凶兆大多与国家大事有关,尤其与宋徽宗自身的权力有关。

公元1103年,宋徽宗下令全国各州都要修建一座道观,都取名为“崇宁观”,因为崇宁是当时的年号。崇宁观主要负责在皇帝诞辰那天举行庆祝仪式。到了那一天,宋徽宗会在皇宫中举行盛大的庆典,各地的崇宁观也要开放三天,供士大夫和百姓前去上香,祈祷皇帝万寿无疆。可见,宋徽宗试图用道教来塑造自己的权威,因为道教中各种神灵的上下等级关系,就仿佛是人间的宫廷。宋徽宗试图将宫廷的秩序与道教中神灵的秩序联系在一起,这样就为他的权力增添了一道神圣的光环。

宋徽宗崇信道教,试图摆脱儒家的制约,这当然会与儒家士大夫产生冲突。更严重的是,宋徽宗追求的政治目标也和儒家有所不同,这进一步影响了后世儒家对他的评价。宋徽宗追求的是宏大的盛世气象,他认为艺术成就也是盛世的一部分,是一种政治事业,所以,他认为国家应该扶持艺术的发展。

比如,宋徽宗曾经编过一套书法作品的收藏目录,叫作《宣和书谱》,里面收录了很多皇帝的书法作品,比如唐太宗、唐玄宗以及宋太宗、宋真宗。宋徽宗还称赞唐太宗和唐玄宗在当时资助了一大批书法家,推动了书法艺术的发展。他并不认为皇帝和书法家这两种身份有什么冲突,相反,皇帝推动书法的进步,这体现了对文化的尊重,恰恰是一个皇帝负责任的表现。

再比如,在公元1104年,宋徽宗下令在学校教育里面增加“画学”这个科目,专门培养画家。他还在京城汴梁举行绘画考试,考中了就可以录入翰林图画院,成为官员。如果把他的这种做法放到人类历史当中去看,我们可以看到背后更大的意义。在欧洲中世纪,美第奇家族统治着意大利的佛罗伦萨,他们也曾对艺术进行大力扶持,著名的艺术家达芬奇和米开朗基罗都受到过这个家族的赞助。美第奇家族还把一座郊区别墅改造为培养年轻艺术家的学校,米开朗基罗就是在这所学校度过了他的早期艺术生涯。所以很多学者都认为,美第奇家族是文艺复兴的孵化器。宋徽宗的做法和美第奇家族非常相似,中国的艺术也确实在宋代达到了高峰,一些学者甚至把这一时期称为“中国的文艺复兴”。

其实,文艺复兴是艺术上的革新,也是政治上的革新,这就是艺术和政治相关性的一个典型案例。宋徽宗不仅属于北宋王朝,更属于整个中国文化。但儒家并不能理解这些,儒家认为皇帝应该控制自己的个人爱好,把更多精力放在国事上面。这是由于儒家将节俭视为美德,农业经济比较脆弱,平时节俭一点,有利于防范风险,皇帝更应该带头节俭,搞艺术太花钱了,在儒家看来容易败坏风气。宋徽宗对于艺术的追求,在儒家看来是不可理喻的,这也影响了后世对于宋徽宗的评价。作者能够发现宋徽宗艺术追求背后的政治内涵,恰恰是因为她摆脱了儒家道德化史观的束缚。

最后,我们来说说导致北宋亡国的靖康之变,这是宋徽宗留下骂名的最直接原因。我们过去都觉得,就是因为宋徽宗只顾享乐,不理朝政,导致官员腐败,民不聊生,军队也没有战斗力,于是金兵一杀过来,就哗啦啦兵败如山倒。作者却指出,在西方人看来,靖康之变和宋徽宗的个人享乐并没有什么联系。宋徽宗对靖康之变是有责任的,但这种责任被后世放大了,这也是受到了儒家道德化史观的影响。这又是怎么回事呢?

我们先来简单说一说靖康之变的过程。靖康之变发生在宋徽宗的儿子宋钦宗在位期间,“靖康”就是宋钦宗的年号。靖康之变的起因,是北宋和金国之间的“海上之盟”。当时,北方的辽国已经衰落了,辽国东部的女真人建立了金国,并发动了对辽国的战争,宋朝见有利可图,就决定与金国签订盟约,一起进攻辽国。当时,金国和宋朝并不接壤,宋朝的使者要从山东半岛坐船穿过渤海才能进入金国,所以这个盟约就被称作海上之盟。海上之盟里面规定,宋朝和金国夹击辽国,辽国灭亡以后,宋朝可以收回燕京地区,也就是今天的北京一带。

宋朝的如意算盘打得很好,但执行中却出了偏差。宋朝两次出兵攻打燕京地区,却被辽军打得大败。后来,金兵攻占了燕京,于是金国就说,宋朝根本没出力,连燕京都是我们打下来的,不能把燕京还给宋朝。宋朝经过再三交涉,金国才从燕京撤兵,但撤退时把城里的人口和财富全部带走,只留给宋朝几座空城。更严重的是,这件事让金国看清了宋朝的实力,产生了侵略宋朝的想法。1125年8月,金国大举南下,侵略宋朝。只用了半年时间,就攻取了宋朝刚刚到手的燕京,并很快打到黄河岸边。这时,宋徽宗在大臣们的要求下,被迫禅位给太子也就是宋钦宗。后来,宋朝虽然反复与金国和谈,金兵还是在1127年1月攻破了汴梁城,宋徽宗和宋钦宗父子被金兵俘虏并带回金国,北宋就这样灭亡了。宋徽宗还有一个儿子叫赵构,后来逃到了南方,依靠岳飞、韩世忠等人挡住了金兵的进攻,建立了南宋。

宋徽宗对于靖康之变当然要负责,但他的错误究竟在哪里呢?在儒家撰写的史书中,靖康之变的根本原因就在于宋徽宗长期穷奢极欲,不理朝政。作者却认为,这又是儒家对宋徽宗的道德绑架,靖康之变的责任,应该由宋徽宗和儒家士大夫共同承担。

宋徽宗的主要错误在于他利令智昏,和金朝签订了海上之盟,导致辽国被消灭以后,北宋也唇亡齿寒,走向灭亡。他做出这样的决策,归根结底在于他对敌我双方的情况缺乏了解。宋徽宗在深宫中长大,从未接触军事,根本不懂战争。同时,宋徽宗从未见过金兵是什么样子,对金兵的战斗力缺乏认识。事实上,金人长期以打猎为生,身体强壮。打猎要讲阵型,讲配合,所以金人都是天生的战士,金国的迅速崛起并不是偶然。宋徽宗对这些却一无所知。作者也指出,如果宋徽宗能够去和前线的将领们多聊聊,多去获取一些关于金国的情报,或许就不会做出愚蠢的决策了。

但是,宋徽宗不关心军事、不了解情况,这恰恰是儒家文化影响下的结果。宋代的儒家士大夫们认为,皇帝应该更关注道德,而不是军事。在这种观念的影响下,北宋的皇帝除了太祖赵匡胤和太宗赵光义,基本都不懂军事,更没带兵打过仗。他们中的任何一位,都未必能在靖康之变中表现得比宋徽宗更好。而且儒家还认为,皇帝也不应该随便出巡,因为出巡有享乐的嫌疑。现有史料表明,宋徽宗在位时期从未离开过京师汴梁一带。所以,北宋的儒家文化其实也要对靖康之变负责。

更严重的是,北宋当时不能组织起有效的抵抗,一个重要原因就是,外面已经兵临城下了,儒家士大夫却还在内斗。蔡京长期专权,引起了很多士大夫的不满,他们正好利用金兵入侵这个口实,对蔡京发动了弹劾。宋代文人笔记中对当时的情况有一句辛辣的讽刺,叫作“不管东京,却管蔡京”,意思是敌人都打到汴梁城下了,朝中却没人管怎么守城,都在搞政治斗争,要把蔡京拉下马。士大夫的内斗,导致北宋政府无法及时进入战争状态,只能一步步走向亡国的深渊。

宋徽宗父子被金人掳走的时候,汴梁城很多百姓都在路边痛哭,并没有认为宋徽宗这是罪有应得。作者猜测,这很可能是由于宋徽宗在位时期,经济总体上保持了繁荣,又建立了社会福利体系,很多百姓对此很感激。这和我们对宋徽宗的印象很不一样。作者指出,中国人之所以会把宋徽宗的个人享乐和靖康之变联系起来,是因为儒家为了对宋徽宗做道德批判,放大了他的错误。这个过程从南宋就开始了,背后的根本原因,就是宋徽宗生前压制旧党,但旧党掌握的程朱理学在南宋以后塑造了儒家道德评价的标准。南宋以后的史学家们,都本着儒家道德的立场,对宋徽宗进行了全盘否定。到了元末明初,在《水浒传》这样的小说中也把宋徽宗描绘成一个昏君,这极大地影响了民间对于宋徽宗的印象。说到底,宋徽宗在生前败给了金兵,在死后又败给了后世儒家的道德批判。

甚至到了明代后期,内阁首辅张居正还把宋徽宗列成了反面典型。他编写了一本叫《帝鉴图说》的教科书,供只有十岁的万历皇帝阅读。这本书里讲的都是古代帝王的故事,其中就提到宋徽宗痴迷道教,耽误国事,警告小皇帝不要学他。一些历史学家认为,张居正在这里其实是在用宋徽宗影射万历的爷爷嘉靖皇帝,因为嘉靖生前也痴迷道教。张居正的这本书很受欢迎,曾经多次修订,这使宋徽宗的形象进一步固定了下来,于是,我们心目中的宋徽宗就成了今天这个样子。

这本书就为你讲到这里,下面为你总结一下今天的知识点:

第一,宋徽宗即位以后,试图终结新旧两党之间的党争,他在建立联合政府的企图失败之后,选择任用新党,压制旧党。但旧党的思想武器程朱理学,在南宋以后成为中国文化的主流,理学价值观指导下的《宋史》把宋徽宗全盘否定,于是,他就永世不得翻身了。

第二,宋徽宗对艺术的追求也得罪了儒家士大夫,这是因为宋徽宗艺术追求的背后,隐藏着摆脱儒家制约、巩固自身权力的目的。而且,宋徽宗认为艺术事业也是政治事业的一部分,这在儒家看来是不可理喻的,这些也严重影响了后世儒家对他的评价。

第三,对于靖康之变,宋徽宗和儒家士大夫都应该负责。宋徽宗的责任在于做出海上之盟的错误决策,这是由于他不懂军事,也不了解实际情况,但这是儒家文化长期影响下的结果。而且,儒家士大夫在兵临城下之际仍在内斗,这使得北宋政府不能及时有效地抵抗,这是靖康之变的重要原因。但在后世评价中,靖康之变的根源被归结为宋徽宗的个人享乐,这在本质上仍属于后世儒家的道德批判。

总之,《宋徽宗》这本书的作者使用了跨文化的视角,跳出了儒家道德批判的立场,为我们展现了一个真实而立体的宋徽宗,这种视角,对于我们看待中国历史上的其他人物也会有所启发。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.宋徽宗任用新党,压制旧党。旧党的思想武器程朱理学在南宋以后成为主流,理学价值观把宋徽宗全盘否定。

2.宋徽宗的艺术追求,目的是摆脱儒家制约、巩固权力,使后世儒家对他负面评价。

3.宋徽宗和士大夫都应对靖康之变负责。徽宗的责任在于做出海上之盟的错误决策,这是由于他不懂军事,但这是儒家文化长期影响下的结果。