《宋仁宗》 裴鹏程解读

《宋仁宗》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是著名宋史作家吴钩,他曾写了「吴钩说宋」系列,在图书市场上引起持续热议。其中,重点介绍宋朝社会生活的《风雅宋》拿下了含CCTV“2018年中国好书”在内的众多大奖。这本《宋仁宗》是他的最新力作。

关于本书

有关宋仁宗的最新传记,2020年恰好是宋仁宗诞辰1010年,该书一上市便引起学界和普通读者的共同关注。

核心内容

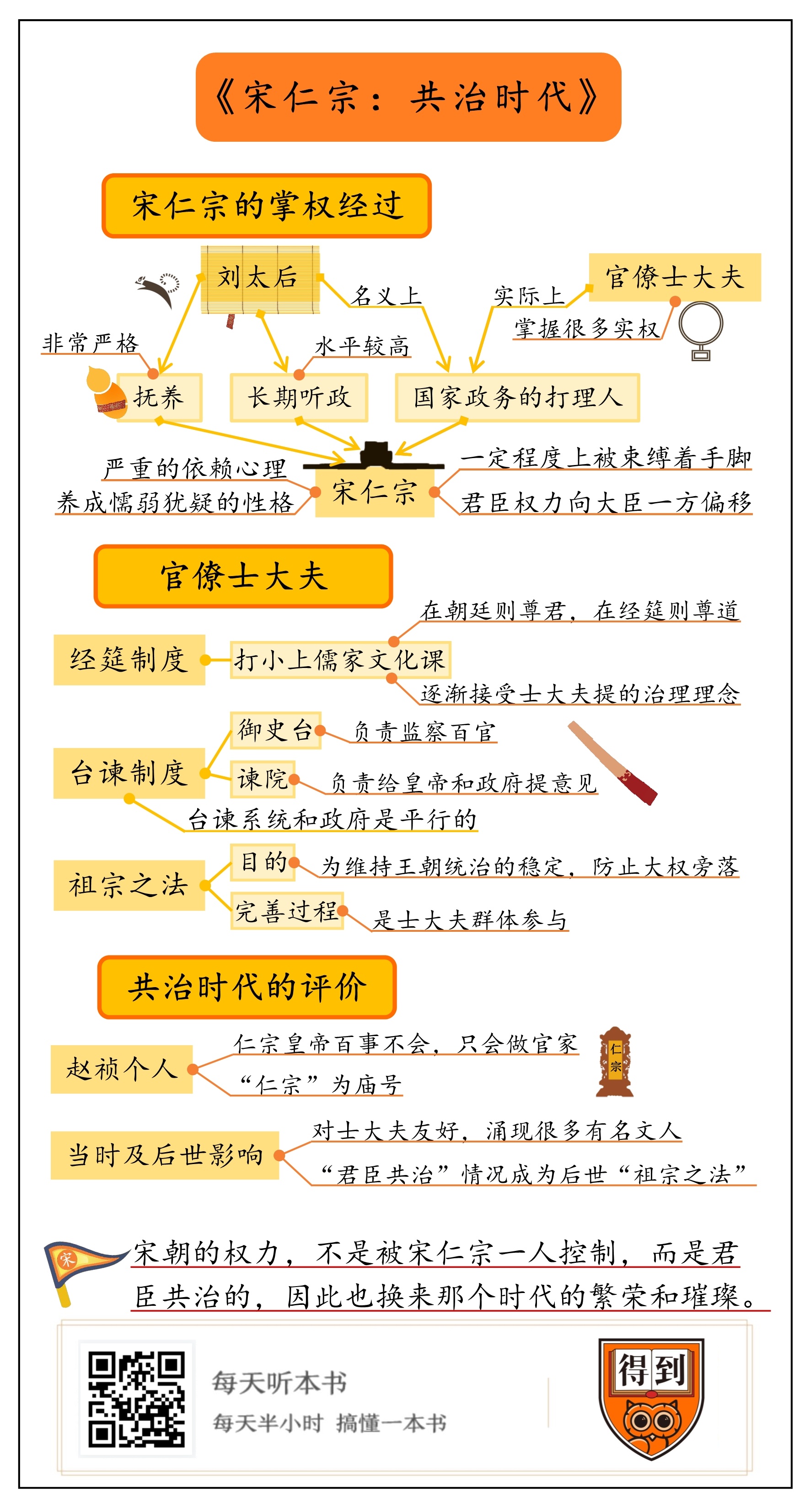

这本书从宋仁宗个人入手,关注了一个中国古代史的重要课题“宋代君臣共治”。作者认为,仁宗时期的君臣关系非常接近于“君主立宪”制度。从表面看,宋仁宗无论是作为个人还是一国之君,做事的时候处处都受到官僚士大夫的限制。但是,也正因为他的万事不自由,才换来那个时代的繁荣和璀璨。

你好,欢迎每天听本书,我是裴鹏程。今天要为你介绍一本讲中国古代帝王的书,书名是《宋仁宗:共治时代》。

你可能对宋仁宗不太熟悉,其实,这位皇帝在中国历史上特别重要。他在位41年,是宋朝在位时间最长的皇帝。我给你说说他的成绩,中国有四大发明,除了造纸术以外,其他三样都是宋仁宗时期产生的。“唐宋八大家”宋朝有六位,他们都生活在宋仁宗时代。再加上柳永、范仲淹、晏殊、司马光这些人,他们共同撑起了语文课本中“必背古诗文”的半边天。这种人才的涌现程度,中国历史上很难找出第二个。

除了语文课本以外,宋仁宗也经常在各种文艺作品里打酱油。如果你喜欢听戏的话,可能听过《狸猫换太子》的故事,这里的“太子”就是宋仁宗。以及另外一出大戏,《穆桂英率十二寡妇征西》。由于北宋缺少男性将领,为了抵抗西夏的入侵,穆桂英向皇帝请命出征。这位皇帝也是宋仁宗。还有,秦香莲和陈世美的故事,跟“负心汉”陈世美成婚的那位公主,就是宋仁宗的妹妹。除了这些,有人还做过推算,如果金庸小说里的乔峰真实存在的话,他活跃的时代就是宋仁宗那会儿。

你会不会有种感觉,没想到这些耳熟能详的名字竟然都跟这位没什么名气的宋仁宗有关系。那为什么在那个群星璀璨的年代,堂堂皇帝却不太被人关注呢?

今天为你介绍的这本书《宋仁宗》会给你答案。这本书作者吴钩是一位很出色的宋史作家。他写了好几本讲宋朝历史的书,比如有一本介绍宋朝社会生活的《风雅宋》,还拿下过CCTV“2018年中国好书”奖。这本《宋仁宗》是他的最新作品。

这本书和其他讲“宋仁宗”的书有什么不一样呢?如果只看书的题目《宋仁宗》,好像没什么特别的,但这本书的副标题“共治时代”,给了我很多启发。它提供了一个重新审视北宋政治的视角。中国古代政治有一个现象:宋朝之前,皇帝难做,宋朝之后,大臣难做。比如,在唐朝,大臣上朝可以与皇帝坐而论道。到宋朝,皇帝可以坐,但大臣只能站着。到明清,大臣上朝就得下跪了。也就是说,皇权在不断强化,大臣的权力相对弱化。而宋朝这个中间阶段里,最特别的就是我们今天要说的宋仁宗时期,当时的君臣关系有点像英国的“君主立宪”政治。也就是说,宋朝的权力,不是被皇帝一人牢牢控制的,而是君臣共同分享的。从表面看,宋仁宗无论是作为个人还是一国之君,做事的时候处处都受到官僚士大夫的限制。但是,也正因为他的万事不自由,才换来那个时代的繁荣和璀璨。

下面,我们就分别从宋仁宗的角度和官僚士大夫的角度来看一下,这个听起来有点另类的“共治时代”是怎么产生的?这种政治模式对中国古代历史有什么影响?

第一部分,我们站在宋仁宗的角度看看,为什么会出现“共治”的局面?

首先,这和宋仁宗的掌权经过有密切关系。

我们先从一件有名的公案说起,“狸猫换太子”。文学作品里这样讲,宋仁宗的父亲宋真宗直到晚年也没有儿子。于是,他跟两位妃子——李妃和刘妃说,谁先生下皇子,就立谁为正宫皇后。结果,李妃先一步生下了儿子。刘妃眼看着正宫做不成了,就趁着李妃产后昏迷,叫人拿一只狸猫替换了婴儿。不明真相的宋真宗,认为李妃生了妖孽,就把她打入冷宫。而刘妃随后生了儿子,顺理成章成为皇后,儿子也被立为太子。不过,这位太子很快就夭折了。皇室不能没有后人,宋真宗就把堂哥八贤王的儿子过继给自己。这个孩子在不久后接了宋真宗的班,这就是宋仁宗,而刘皇后升格为刘太后,坐在小皇帝身后垂帘听政。

看起来,刘太后多年前“狸猫换太子”的阴谋早被人忘了。但明察秋毫的包拯接到案情,他四处走访排查,一个惊天的秘密被爆出。原来,当初被狸猫换掉的婴儿并没有死去,而是被几位善良的宫女、太监送出宫,悄悄留在八贤王的王府里抚养。你可能想到了,这个婴儿就是被过继给宋真宗,并成为当今皇帝的宋仁宗。刘太后眼看当年的阴谋败露,无地自容,于是白绫自尽,了却残生。

这是个很多人耳熟能详的段子,但大部分情节其实都是杜撰的。太子被调包是假的,刘妃残害别的妃子也是假的。而包拯当了开封府尹,那已经是刘太后去世二十多年后的事,“揭露刘太后的罪行”这种事情根本不可能发生。

但是,这个故事里,有三个信息基本属实,而且很关键。第一,宋仁宗确实不是刘妃生的。仁宗的生母是位宫女,为皇帝生下皇子后,皇子被品级更高的妃子抱养,这在那个时代是合情合理的。第二,仁宗小小年纪继位,他当皇帝的时候只有十二三岁。这也意味着,在他成年之前,国家大事要别人帮忙打理。紧接着第三条关键信息,刘妃或者说刘太后,确实是个性格强硬的人。她垂帘听政长达十一年,直到去世,宋仁宗才掌握实权。

那这三条信息,和宋仁宗时期“共治时代”的形成有什么关系呢?

先看仁宗被刘太后抚养这件事情。

刘太后对仁宗非常严格。司马光说,仁宗小时候,刘太后经常拿“礼法”那套东西吓唬他,不给他好脸色看。即使仁宗当了皇帝,刘太后仍然里里外外管着他。这种环境下长大的仁宗性情温和,大事小情不得不尊奉母命。

就拿选皇后的事情来说。仁宗到了结婚年龄,刘太后张罗着帮他选皇后。消息放出去,全国上上下下,不管是官宦人家,还是普通平民,都带着女儿来到京城。仁宗挑来挑去,只看中两个姑娘。其中一位是四川富商之女王氏,长得很漂亮。但刘太后说,女儿家长得太好看,对年少的皇帝不好。于是棒打鸳鸯,转头把这位漂亮的王氏许配给自己的侄子。仁宗还看中一位姑娘,张氏。张氏是将门之后,家庭出身很不错。刘太后又说,官宦人家的女孩子当了皇后,他们家肯定会干涉朝政。不过,仁宗特别喜欢这位张氏,他就请求太后,不让张氏当皇后,那给她个高点的名分可以吗?仁宗争来争去,刘太后只让张氏当了个才人。在宋朝的妃嫔制度中,才人是倒数第二等。

你说这刘太后,这边嫌平民人家的不端庄,那边嫌官宦人家的会干政。那什么人家的女儿可以当皇后呢?别看这刘太后管得挺宽,她的政治眼光倒很不错。太后说,为了皇家的体面,和权力的安稳,应该从“衰旧之门”也就是衰落的贵族之家挑选皇后。这样的话,皇后身份足够高贵,同时不用担心娘家势力太大。最后,刘太后给宋仁宗选了一位郭氏当皇后。因为是强扭的瓜,仁宗对郭皇后始终不是很喜欢。但是这位郭皇后却仗着刘太后给她撑腰,非常骄横。话说回来,这桩婚姻对于仁宗来说,那可真是不幸。这意味着管束他的女性,原来是一个,现在变成了两个。

可以说,小皇帝仁宗从继位开始,就没有真正掌权,处处受制于刘太后。家事刘太后管,国事刘太后也要操心。

在这儿,我们看前面提到的第二点信息,仁宗小皇帝需要由别人帮忙打理朝政。不过,这儿需要请你注意,国家政务的打理人,名义上是刘太后,实际上其实是官僚士大夫。在这个过程中,官僚掌握了很多实际的权力。

刘太后很强势,对听政这件事情很认真,每隔五天就座殿听政一次,但日常政务却是由宰相主持。这是因为,宋代的国家系统已经形成一套比较完善的政务处理流程。国家最高统治者,比如现在的刘太后,虽然掌握着最高权力,但一般政务的处理都有规章制度可以遵循。刘太后只需要表达同意或反对就好。如果面临一些重大事项,刘太后更是不能乾纲独断,需要与宰相等大臣协商,共同决议。

甚至有的时候,大臣们觉得太后、皇上做得不对了,也立刻批评。一次,刘太后大寿,宋仁宗打算领着文武百官给刘太后贺寿。范仲淹立刻上疏,天子确实应该尊敬长辈,但是天子不应该以臣子的礼仪去朝拜太后。你看儿子拜母亲的家事,大臣们都要表达意见。后来,皇帝成年了,范仲淹又提建议,催着刘太后“归政”,要太后交出统治权。刘太后的权力欲是很强的,范仲淹这么做,她当然很生气。但她也不敢怎么样,只能把范仲淹的奏本扣下来。范仲淹一看,我给你提意见,你不理我。于是范仲淹说,既然你不纳谏,那我不在京城待着了,我要去外地当官,于是跑去河中府,也就是今天山西南部的永济做官去了。

你看,由于皇帝年龄小,代表皇权的太后代为掌握大权。但是由于性别原因,太后并不能像皇帝本人一样亲自过问所有事情。这就导致一部分权力转移到了官僚手里,事实上造成了皇权的下降。

说完了别人帮仁宗小皇帝打理国政的事情,我们再说第三点,刘太后长期听政。刘太后听政十一年,培养起很多官僚班底,这些人即使在太后去世后,仍然留在朝中,一定程度上束缚着宋仁宗的手脚。

刘太后的水平是很高的,人们经常把她和汉代的吕后以及唐代的武则天并称,而且她的名声要比武则天和吕后更好,史书评价她“有吕武之才,无吕武之恶”。在刘太后听政期间,益州也就是今天四川一带,诞生了世界上最早的纸币,交子。纸币是一种信用媒介,纸币的发明使用一定程度反映了当时经济发展和社会稳定。当然,更重要的是,刘太后听政期间提拔起一大批出色的官员,比如吕夷简。他担任宰相长达二十年,是宋朝开国以来任职最久的宰相,贯穿了仁宗皇帝在位期间的前半段。《宋史》记载,刘太后听政期间,“内外肃然、纪纲具举”,负责给皇帝和百官提意见的人都能坦然表达自己的看法。这种比较高的治理水平,不仅给宋仁宗留下了强大的政治影响,也让宋仁宗产生了比较严重的依赖心理。

总得来说,由于宋仁宗的早年经历以及刘太后的长期听政,导致宋仁宗养成了懦弱犹疑的性格,官僚士大夫也在这个过程中掌握了更多的权力,君臣权力向大臣一方偏移。

君臣共治,刚才只说了皇帝那一边,再看官僚士大夫这一边。我们知道,中国古代大臣的权力在不断下降。宋朝的时候,宰相的权力进一步被分割削弱。那宋仁宗时期的士大夫怎么能与皇帝实现“共治”呢?

要想实现“共治”,首先要让仁宗对“共治”这种治理模式产生认同。士大夫做的第一件事情是,从小就给仁宗皇帝上儒家文化课,它有个专门的名字“经筵”,四书五经的“经”,筵席的“筵”。

给皇帝上文化课的“制度”汉唐时期就有,但都是临时性的安排。到了宋代,它变成了一种制度。特别是,因为仁宗继位的时候年龄小,国家事务都由太后和官僚操持,仁宗的主业就是学习。少年正是读书时,仁宗的课业负担很重,“双日御经筵,休务亦不废”,不管是什么日子,都得雷打不动地学习。

给皇帝上课,我们会想,大臣们是不是得跪在地上战战兢兢地哄着小皇帝呢?真不是这样,给仁宗上课的都是大学士,他们是那个时代文化水平最高的学者。比如,有一名翰林侍学士叫孙奭,他给仁宗上课的时候非常严肃。仁宗年龄小,上课经常走神,左顾右盼。孙奭发现后,会立刻停下来拱手站在那里,等到仁宗回过神来再讲。特别是,每当讲到昏君亡国的段落,孙奭还要进行阐发,反复地规劝小皇上引以为鉴。仁宗不一定能听得懂,而且听多了也烦,一旦他表现得不耐烦,孙奭就会再一次一言不发地站在那儿,多年下来,可把小皇帝给整怕了。

这种经筵制度会产生两个效果,首先,长期的师生授课,使皇帝和士大夫之间不是简单的君臣关系,更不是明清时期的“主仆关系”,而是一种“传道”与“被传道”的关系。在宋代的士大夫看来,经筵讲官身份很特殊,他们可不是一般的臣子,而是“道”的化身。有这样一句话,“在朝廷则尊君,在经筵则尊道”。这就导致,日后在朝堂,仁宗对大臣也得保持克制和尊重。

第二个效果是,仁宗皇帝从小耳濡目染,会逐渐接受士大夫提出来的那一套治理理念,比如虚心纳谏、尊师重道、节俭勤勉等等,无形中给仁宗增加了很多束缚。比如,仁宗从小就喜欢吃一种叫漕淮白鱼的食物,这是淮南的特产。淮南距离开封也不算很远,而且,仁宗已经在位多年,吃点喜欢的东西,下道圣旨就完事了。但是按照儒家规范,皇帝不能为了饱口福而随便下令进贡。但仁宗实在想吃,怎么办呢?一次,宰相吕夷简的夫人去皇宫看望皇后。皇后跟吕夫人说,皇上想吃漕淮白鱼,但是按照规矩,皇帝“不得取食味于四方”,吃不到怎么办呢?吕夫人回家后,就准备了十箱漕淮白鱼打算送去皇宫,结果被宰相吕夷简拦下来,说给两箱就可以。你看,宋仁宗连吃个喜欢的东西都得偷偷摸摸。

我们刚才说的经筵还只是朝堂以外的文化熏陶。在宋代,君臣“共治”还涉及一个特殊的制度,“台谏制度”,也就是一套纪律检查系统。

“台谏”分为御史台和谏院两个部分。御史台的官员是“台官”,负责监察百官,避免贪污受贿、徇私舞弊。谏院的官员统称“谏官”,这个系统的官员主要负责给皇帝和国家政府提意见的。

这种台谏制度并不是宋朝的首创,秦代就设有“谏大夫”。而最有名的谏官,还是唐代的魏徵。我们经常说他不畏皇权、敢于进言,其实这就是他的本职工作,魏徵的官职名称是“谏议大夫”,也就是专门负责“谏言评议”工作的。

不过宋代的台谏制度和之前不太一样。之前的台谏系统从属于宰相,也就是说监察系统是行政系统的一部分。但是在宋代,台谏系统和政府是平行的,人事任免不受宰相干预。所以,宋代的台谏官员提起意见,那真是无所顾忌。

前面说过一件事,刘太后不顾宋仁宗反对,给他选了郭氏当皇后,这位郭皇后仗着太后撑腰非常霸道。后来,刘太后去世了,宋仁宗终于熬出头了,宠幸了两位美人。结果,这位郭皇后还是很骄横,甚至有一次冲进去就要打这两位宫女。她原本是冲着宋仁宗的新欢出手的,结果一巴掌打在仁宗脖子上。因为用力大,皇帝脖子上留下了指痕。仁宗早就看她不顺眼,决心借这个机会废掉郭皇后。

这个时候,台谏官出来集体抗议了。倒不是说,这些人都是郭皇后的支持者,而是他们在履行自己的工作职责。还是拿大家的老熟人范仲淹举例,他当时的职务是“右司谏”,负责给皇帝提建议。范仲淹领着一帮谏官浩浩荡荡地冲到宰相吕夷简身边问他,为什么不制止皇帝废后?接着就批评皇帝:看看之前废掉皇后的那些皇帝,哪个不是昏君,您就不能学学尧舜吗?这样的事情传出去百姓怎么说?这样的风气开了,子孙怎么看?再说,这门亲事是您的母亲刘太后结的,我们宋朝崇尚孝道,母亲死后就毁掉亲事,这不就是忤逆母命吗?您继位以来,一直都从善如流,听从谏官的劝告,这次怎么就一意孤行呢?

仁宗被人这样批评很生气,但“范老师”说的好像没什么问题。仁宗干脆躲起来不见他们。但是这些谏官们特别执着,来来回回很多次,不仅上书,还在大殿前大搞集会。仁宗一怒之下,把范仲淹那几个带头闹事的官员逐出朝廷,结果引发了谏官们更激烈的抨击。

最后这事是怎么解决的?皇帝和谏官各退一步。既然皇后确实打了皇帝,对皇帝不敬,有失皇后之德,那就废掉她的皇后身份。但给她个比较体面的结局,让她出家。但是皇帝这边也不是说就没事了,皇帝不应该沉湎于女色。为了江山社稷,仁宗喜欢的女人也得离他而去。要知道,仁宗才二十多岁,好不容易摆脱了刘太后十多年的束缚,现在又遇到这么一帮谏官,想跟自己喜欢的人在一起也办不到。

说到这儿,你可能会有疑惑,为什么大臣们看起来总是那么耿直,甚至有点凶悍呢?这是因为,他们手里有一件大杀器,“祖宗之法”。

既然叫“祖宗之法”,那还得追溯到宋朝的开国君主太祖赵匡胤。赵匡胤军阀出身,后来陈桥兵变黄袍加身,建立了宋朝。对于家族而言,赵家成为皇室,对于中国历史来说,长期的军阀割据混乱局面逐渐走向尾声。所以,为了防止文武重臣勾结篡权,防止人事、财政、军政大权旁落,“祖宗之法”应运而生。

要说“祖宗之法”的内容是什么,这可不像很多影视剧里说的,太祖太宗把几项要求刻在石碑或大鼎上。其实,“祖宗之法”并没有成文的内容,都是一些不断被重申的规范,比如限制外戚、宦官的权力,不杀害发表反对意见的臣僚,后宫皇族要和谐节俭,提倡“忠义”气节。根本目的,是为了维持王朝统治的稳定,避免出现唐朝后期和五代时期国家大权旁落,社会割据动荡的局面。

那你会说,这祖宗之法摆明了就是为了维护皇家权力,他怎么能帮助官僚士大夫和宋仁宗达成“共治”的局面呢?

其实,我们从宋朝士大夫的角度来看,他们其实才是推动“祖宗之法”的关键力量。著名的宋史专家、北京大学的邓小南教授在《祖宗之法》这本书里提出,祖宗之法内涵的不断丰富,是宋代历史上长期汇聚而成的,这项工作是由宋代士大夫群体阐发认定的。

宋朝特别重视“祖宗之法”,每当有新皇帝登基,士大夫都要强调,前几任皇帝哪里哪里好,他们是怎么说的、怎么做的,新皇帝应该严格遵守。

比如,宋真宗晚年的时候身体不太好,没有办法正常听政,一位负责礼仪事务的官员提建议:皇上您十多年来,大事小情都亲自过问,太劳累了。以后,除非有祭祀大典、起兵出征的大事,其它琐事就交给我们,不用您操心了。到宋仁宗的时候,父亲真宗的做法就会成为“祖宗之法”的一部分,仁宗也被要求像父亲一样有轻有重、抓大放小。

“祖宗之法”除了包含赵家先人的典故和言行,慢慢地,士大夫把很多儒家经典内容纳入进去。比如,儒家经典把尧舜禹奉为君王的典范。按照儒家主张,舜、禹这样的天子其实只是“天下的主权者”,辅佐他们的伊尹、傅说这些人才是天下的行政长官。换句话说,天子并不总揽政务,他们的很多工作是务虚的、象征性的,比如在天下大旱时求雨,发生灾异的时候下罪己诏,元宵节登楼赏灯与民同乐,春天的时候参加“亲耕”仪式来号召农民好好种地。

仁宗很好地接受了并践行了这一点。一年,开封下了大雨,京城里很多民房垮塌了,压死几百人。仁宗就惊慌地问,是不是我德行不够呢?大臣说,都是臣子的罪过。但是仁宗没有同意,仍然坚持把“罪责”揽到自己身上。

你看,“祖宗之法”原本是皇帝为了强调自己统治合法性创造出来的,但完善的过程是士大夫群体参与的。他们会在筛选皇帝良好行为规范的同时,融入儒家的治理理想。到北宋中期,“与士大夫治天下”已经成为君臣双方的共识。

那这样的君臣“共治时代”,会对当时以及后世产生什么影响呢?

最后,我们来整体看一下:仁宗的共治时代获得了什么样的历史评价?

先看宋仁宗个人。宋仁宗处处被限制,这不能干,那也不能干,当时的人们就说“仁宗皇帝百事不会,只会做官家”。“官家”是宋人对皇帝的口头称呼。“百事不会”这听起来是在吐槽宋仁宗啥都不会干,但请你注意后一句“只会做官家”。这其实是在说,宋仁宗很懂得为君之道,谦逊克制不逞强,不与臣下争执,任用宰相总理朝政,支持台谏官员明辨是非,遵守儒家规范与先人做法。

在他死后,他获得了很好的评价。宋仁宗的真名是赵祯,“仁宗”其实是他的庙号。庙号是皇帝去世后,被子孙供奉的时候,享受的荣誉。我们看“仁宗”的“仁”这个字,这个字在儒家评价体系里那可是最高标准。而宋仁宗赵祯,是中国历史上第一位享有“仁”这个庙号的皇帝。再看看邻国对宋仁宗的评价。宋仁宗去世后,讣告送到辽国。辽国皇帝辽道宗抓着宋朝使者的手,痛哭地说,仁宗给宋辽两国带来了安宁,四十二年没有发生战事。我如果生在大宋,只配给宋仁宗做个执鞭驾车的马前卒!到清代,就连一向非常自大的乾隆皇帝也说,他只佩服三个人,爷爷康熙、开创“贞观之治”的李世民,还有宋仁宗。乾隆把宋仁宗和康熙、李世民放在一起,可以看出宋仁宗的不同寻常。

说完宋仁宗个人的历史评价,我们再看他对当时社会,以及后世社会的影响。

当我们去问知识分子,你最喜欢回到哪个时代?大概率的答案都是“宋朝”。原因是宋朝环境对士大夫友好。尤其是宋仁宗时期,涌现出那么多有名的文人,留下很多我们至今仍然在背诵的名篇。

我们还能看到,仁宗影响了整个宋朝的政治。从此以后,宋朝再没有出现一位性格强势还能收获好名声的皇帝。这是因为,仁宗的故事也被纳入“祖宗之法”体系,成为后世皇帝的评价标准。打个比方,如果把当皇帝看作打高尔夫球,宋仁宗就是那个标准杆。北宋中后期的神宗和徽宗经常直接参与政务,违背了仁宗时代强化的“祖宗之法”,这俩皇帝不仅受到朝臣的抗议和抵制,还沦为宋人历史叙述中的负面典型。

后人口中仁宗的完美形象是事实吗?可能并不是。但由于仁宗幼年继位,士大夫事实上掌握了更多的国家权力,他们就把仁宗时期特殊的“君臣共治”情况理想化,变成后代历任君主都要遵循的“祖宗之法”。当然,宋朝士大夫推崇的“垂拱而治”,绝不是指皇帝庸碌无为。而是说,君主掌握着最高的权威与最终的仲裁权,但地位超然,不直接处置政务。具体的事情应该交给,遴选出来的、可问责的政府系统负责。问责、监察的权力由平行于政府的台谏机构掌握。这样的话,宋代君主便可以做到儒家理想的“垂拱而治”。

这本书的作者吴钩老师还在提到这样一种设想,由于宋朝的改朝换代,祖宗之法中断了。晚清时期,一些立宪派一直想要说服清廷实行“君主立宪”,但终究失败。如果清朝换成宋朝,“君主立宪”的转型也许就水到渠成了。

文稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

宋朝的权力,不是被皇帝一人牢牢控制的,而是君臣共同分享的。宋仁宗的处处不自由换来那个时代的繁荣和璀璨。

-

“祖宗之法”原本是皇帝为了强调自己统治合法性创造出来的,但完善的过程是士大夫群体参与的。他们会在筛选皇帝良好行为规范的同时,融入儒家的治理理想。

-

宋朝士大夫推崇的“垂拱而治”,绝不是指皇帝庸碌无为。而是说,君主掌握着最高的权威与最终的仲裁权,但地位超然,不直接处置政务。