《太原功臣与唐初政治》 卞恒沁解读

《太原功臣与唐初政治》| 卞恒沁解读

关于作者

作者张耐冬,中国人民大学国学院教授,长期从事魏晋南北朝和隋唐历史的研究。

关于本书

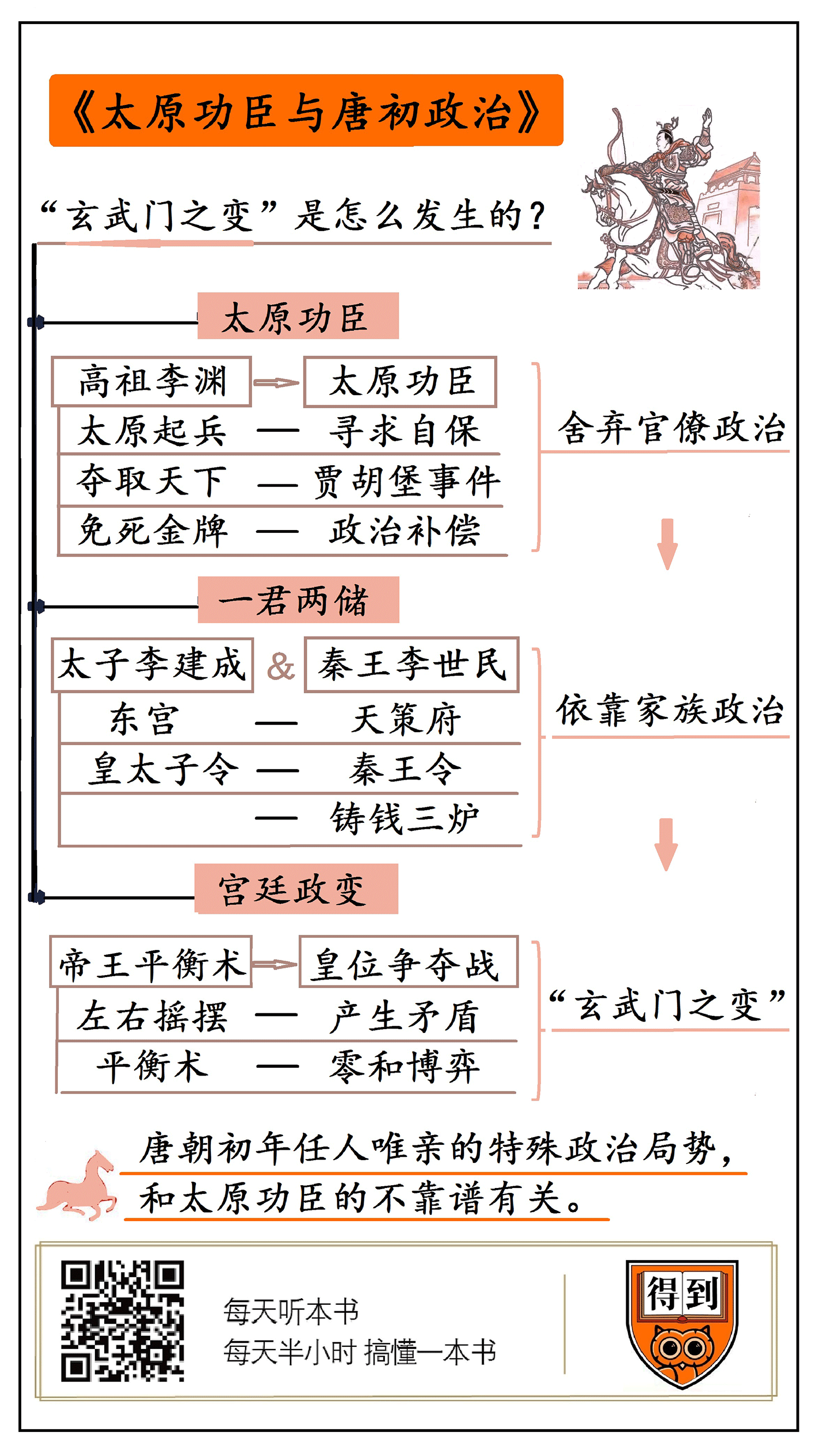

作为唐代建国过程中的重要政治力量,太原功臣这一群体在唐初的政治际遇,反映了武德时期的政治模式与权力关系。本书以这一群体为切入点,对晋阳起兵至李渊称帝这一过程中体现的政治关系与唐初政治结构之间的关联性进行梳理,并解释了一件很重要的事:唐朝的“玄武门之变”究竟是怎么发生的?

核心内容

李世民为什么不怕李渊,敢在皇宫门口动手杀兄弟?事情发生了,李渊的表现为什么那么淡定?玄武门之变当中,其实隐藏着不少谜团。通过这本书,我来帮你解开玄武门之谜。

你好,欢迎每天听本书,我是卞恒沁。

今天要给你讲的这本书叫《太原功臣与唐初政治》,作者是中国人民大学国学院的张耐冬教授,他长期从事魏晋南北朝和隋唐历史的研究。书名有点费解,我来给你解释一下。所谓太原功臣,是对一类人的统称。唐高祖李渊从太原起兵,夺取了天下。当初在太原时就跟随李渊的元老,就是所谓的“太原功臣”。这本书研究的是太原功臣与唐朝初年政治局势之间的关系。你可能会觉得这个话题比较窄,其实这本书解释了一件很重要的事:唐朝的“玄武门之变”究竟是怎么发生的?

关于玄武门之变,你听过的故事大概是这样的:李世民带人埋伏在皇宫北门也就是玄武门旁边,杀死了哥哥李建成和弟弟李元吉,这才当上了太子。

兄弟争夺皇位,这事并不新鲜。但我们仔细琢磨一下,玄武门之变其实挺奇怪的。历来兄弟为了争夺皇位,刀兵相向,一般都发生在老皇帝死了以后。但玄武门之变发生的时候,唐高祖李渊仍然活得好好的。更诡异的是,玄武门之变以后,李世民去拜见李渊。李渊看到他,居然没生气,只是淡淡地说了一句:“这些天我听信谣言,误会你了。”李世民立刻跪在地上,抱着李渊痛哭。李渊就顺水推舟,立李世民做了太子。没过多久,干脆把皇位也让给了他,自己当起了太上皇。

李世民为什么不怕李渊,敢在皇宫门口动手杀兄弟?事情发生了,李渊的表现为什么那么淡定?玄武门之变当中,其实隐藏着不少谜团。今天我就通过这本书,来帮你解开玄武门之谜。

一切都要从太原功臣说起。太原功臣到底是怎样一群人?唐高祖李渊本来是隋朝的官,他的官职叫“太原留守”,就是隋朝放在太原的军政长官。这里的太原,就是今天的山西太原一带。

隋朝末年,天下大乱,李渊也在太原趁乱起兵,想要分一杯羹。这时跟在他身边的,就是所谓的太原功臣。按理说,这批人应该是劳苦功高,唐朝建立以后,应该都加官进爵,获得了不少回报吧?其实并没有,唐朝开国以后,李渊对于太原功臣,根本没封什么官。他当时发布了一道诏书,叫作《褒功臣诏》,就是褒奖功臣的诏书。那里面的重点是这么一段话:加官进爵之类的,都是老一套了,我就不跟你们搞这些了,干脆给一点别的赏赐吧。

赏赐什么呢?这件东西很有名,你应该听说过,叫作“丹书铁券”,就是免死金牌。比如有一位叫许世绪的功臣,当年在太原曾经劝说李渊起兵,后来追随李渊,立下了不少战功。唐朝建立以后,许世绪却没当上什么大官,最后只做到蔡州刺史这样的地方官。为了安慰他,李渊就特别赐予他免死一次的特权。

李渊这么做,摆明了是不希望太原功臣进入权力核心。那问题就来了,李渊为什么要这么做呢?从太原起兵时就跟着他的老部下,难道不该是最值得信任的一批人吗?

这就要说到李渊的发家史了。李渊当初从太原起兵的时候,其实根本没什么长远的战略目标。乱世英雄起四方,谁能保证自己就一定能笑到最后呢?跟随李渊起兵的那些太原功臣,也只希望李渊能在太原做个割据一方的军阀。因为他们自己都是太原本地人,能找个人保护他们,他们就能“老婆孩子热炕头”,过好自己的小日子。要他们跟着李渊争夺天下,他们才不干呢。要是失败了,说不定连命都没了。当时这帮太原功臣心里,打的就是这种小算盘。

比如前面提到的那个许世绪,就是开国以后只做到刺史的那位。他就曾经劝说李渊,现在隋朝快完了,咱们也得赶紧想出路。太原这块地方是兵家必争之地,您又手握重兵。要是不赶紧起兵,等别人打过来,我们就完了。你看,许世绪这话,其实是在劝李渊割据太原,寻求自保,而不是劝他趁机夺取天下。

更何况,当时太原还面临严重的威胁。北方的突厥一直虎视眈眈,他们距离太原并不远,骑着马往南这么一冲,几天就能打到太原。与此同时,附近还有一个叫刘武周的军阀,也在打着太原的主意。太原功臣面对这样的威胁,当然不愿跟着李渊背井离乡。万一后院失火,太原老家被突厥给抢了,或者让刘武周给占了,全家老小可怎么办呢?太原功臣心里的这些小九九,终于酿成了一次严重的政治事件。

公元617年,李渊在儿子李建成和李世民的劝说下,决定率军进攻关中地区,长安就在关中,关中是当时的政治中心。李渊能做出这样的决定,是因为他并不是太原本地人,对太原没太多感情。那李渊是哪里人呢?他出生在长安,从小对关中的风土人情就很熟悉。

更重要的是,关中易守难攻,地理条件比四面受敌的太原要好得多。他的大儿子李建成和二儿子李世民也劝说他,不能蜗居在太原这个小地方,要志在天下。于是,李渊一拍大腿:咱们打下关中再说!

军队出发以后不久,路过一个叫贾胡堡的地方,正准备和迎面赶来的隋朝军队决战,军中却出现了一个传言,说突厥已经和刘武周勾结,准备南下进攻太原了,全军上下顿时人心惶惶。李渊急了,赶紧召集部将们开了一个会。大家纷纷表示,我们全家老小都在太原,这可怎么得了,还是赶紧退兵吧。你看,这帮所谓的太原功臣,在关键时候,马上就掉链子了。

正在危急关头,李建成和李世民兄弟站了出来说,怎么能退兵呢?现在大敌当前,如果退兵,士兵们不知道出了什么事,恐怕会陷入混乱,到时可就危险了。李渊一听,立刻表态,支持两个儿子的意见。还大骂那些临阵退缩的人都是懦夫,终于稳定住了局势。后来,李渊父子率军在贾胡堡打败了隋朝军队,扫除了通往关中的第一道障碍。

贾胡堡事件之后,李渊对所谓的太原功臣非常不满,公开说他们关键时刻不靠谱。李渊还对李建成和李世民说了一句很有意思的话,说当年汉高祖打天下,靠的都是萧何、曹参这些老乡。我没有这么靠谱的老乡,只有依靠你们两个好儿子了。你听听,这话里明摆着是对太原功臣透着恨。

正是出于这种心理,李渊在开国以后,就开始排挤太原功臣。你们这么不给力,还敢找我要官做?当然,李渊也没必要跟他们撕破脸,为了安抚他们,就赐给他们免死金牌,作为一种政治补偿。这种安排看上去没毛病,但其实引发了一个新的问题,使李渊不得不主动挑拨李建成和李世民这两个儿子的关系。这又是从何说起呢?下面我就带你看看这个问题。

话说李渊把太原功臣排挤出去以后,总得找人来干活啊。找谁呢?他找的全是自己的亲信。

比如李渊有一个亲信名叫裴寂,他是李渊的老朋友,长期追随李渊。太原起兵前夕,李渊一直犹豫不决。裴寂想帮李渊下决心,就想出了一个损招。隋炀帝在太原有一座行宫,裴寂平时负责这座行宫的日常管理。有一次裴寂陪李渊喝酒,故意找了行宫里的几名宫女来陪酒,还让他们陪李渊过夜。李渊事后才知道,自己碰了隋炀帝的女人,吓得半死。裴寂却在旁边一脸坏笑,说您看吧,现在怎么办?祸已经闯下了,反正横竖活不成,不如干脆放手一搏,起兵造反。李渊想了想,也只好答应了。

你看,这种损招,只有关系很近的朋友才能做得出来,做出来也不怕对方生气。李渊登基以后,就封裴寂做了尚书右仆(pú )射(yè),也就是宰相。裴寂已经算是李渊的心腹了,但还不是跟李渊最亲的人。谁跟李渊最亲?当然是他的儿子们了。李渊能打下天下,出力最大的,就是李建成和李世民。

这里需要多说几句,我们过去看一些电视剧,可能会觉得,李建成这个人很无能,还总是嫉妒李世民。他能当上太子,只是因为他是大儿子。其实,历史上的李建成是很有才干的。李渊率军打进长安的时候,李建成是左军统帅,李世民是右军统帅,两人旗鼓相当。李建成还曾经率军平定山东,而且多次打退了突厥的入侵。只是他被立为太子以后,要经常留在长安,帮李渊处理国家大事。这时的李世民却负责率军在各地征战,平定军阀的残余势力,所以李世民的战功才逐渐超过了李建成。加上后来李世民夺取皇位以后,对于李建成的历史形象也进行了一定程度的丑化。所以我们今天才会觉得,李建成是个无能之辈。

李建成和李世民帮助李渊打下了天下,李渊最仰仗的也就是这两个好儿子。唐朝开国以后,李建成被立为太子,李世民被封为秦王。朝廷的军政大权,大多由这两个儿子分别掌握。

但是,李渊在把李建成和李世民这两兄弟变成左膀右臂以后,又要面临新的问题。两个儿子,功劳都很大,你得一碗水端平吧。太子的位子只有一个,按照立嫡长子的老规矩,给了李建成。对于李世民,就只有多给点别的东西做补偿了。于是,李世民被加封为“天策上将”,位列百官之上。天策上将统领的机构叫作“天策府”,可以自行招募官员,组建自己的政治班底。一些我们比较熟悉的人物,比如房玄龄、长孙无忌、李靖、秦琼等等,都是天策府的成员。

除了政治上的优待,李渊还赏给李世民经济上的好处,这个好处特别实在,三座铸造铜钱的炉子,放今天就是三台印钞机。

李渊对李世民这么好,除了奖赏他的功劳,还有更复杂的政治考虑。李建成的能力很强,又是太子,要是李建成权力过重,那很可能会威胁到李渊自己。要知道,皇帝和太子的关系,从来都是很微妙的。那要怎么防范李建成呢?最好的办法,就是找个人来制约李建成。找谁来制约呢?没有比李世民更好的人选了。

所以,李渊经常赐予李世民非分的权力。比如当时太子李建成因为帮助李渊处理朝政,拥有发布皇太子令的权力。这还算正常,但李渊还允许李世民也享有相同的权力。记录唐朝历史的《旧唐书》里就留下了这么一笔,说当时皇太子的命令和秦王李世民的命令经常同时颁布,老百姓都觉得莫名其妙,不知道该听谁的。

这么一来,太子李建成统领下的东宫,和秦王李世民统率下的天策府,实际上都变成了唐朝的政治中心。李渊实行任人唯亲的方针,一直没能建立正常的官僚政治。很多有能力的人都郁郁不得志,要想出头,就只有投奔李建成,或者李世民,先成为他们的家臣。比如后来李世民手下那个敢于进谏的魏征,原来就是太子李建成的家臣,后来才投靠了李世民。李世民自己手下更是人才如云,比如著名的房玄龄和杜如晦,合称“房谋杜断”,就是房玄龄擅长谋划,杜如晦擅长决断。这两个人都是投奔了李世民,才得以发达的。更重要的是,李世民奉命长年征战,在军队里的威望很高,和不少高级将领也建立了亲密的个人关系。

到了这一步,唐朝的政坛上正式形成了“一君两储”的局面。上面有李渊这个皇帝,下面有两个皇储,一个是明面上的皇储:李建成。还有一个是皇储的候补,随时可能挑战皇储的地位,也就是李世民。出现这种局面,是因为李渊信不过那些太原功臣,于是重用自己的儿子,接着又想在两个儿子之间玩平衡,导致李建成和李世民的关系越来越紧张。更重要的是,李世民被李渊授予了很大的权力,胆子也越来越大,所以他后来才敢在李渊没死的时候就发动政变。

如果李渊能玩好这一局权力的游戏,逐步化解两个儿子的矛盾,局面或许还能有转机。但李渊的表现却很糟糕,反而激化了矛盾,最后引发了玄武门之变。这又是怎么回事呢?下面我就带你看看,玄武门之变是怎么发生的。

李渊在两个儿子中间玩平衡,这看上去似乎不新鲜。领导都喜欢玩平衡术,在下属之间一会支持这个,一会支持那个。但李渊玩平衡的时候,忘记了一点,平衡术其实不适用于一种场合,叫作“零和博弈”。

什么是零和博弈?就是双方不存在妥协的可能性,不是你死,就是我亡。李建成和李世民争夺的是皇位,皇位只有一个,没法妥协。而且兄弟俩已经结下了很深的仇恨,不管谁当了皇帝,登基以后的第一件事,大概就是把对方给灭了。

李渊要想避免出乱子,那就必须在自己死前,坚决地支持其中一个,打击另外一个。但李渊一直到玄武门之变前夕,仍然在玩平衡。这时玩平衡,那就是在玩火。可以说,玄武门之变的火种,就是李渊亲手种下的。

我来带你仔细看看玄武门之变发生的前因后果。

李渊在进入晚年以后,一开始是支持李建成,限制李世民。因为李建成毕竟是合法的太子,李世民手握军权,又有点桀骜不驯,经常让李渊很不舒服。父子之间曾经因为这么件事闹过矛盾。李世民曾经因为淮阳王李神通有功,划给他几十顷良田。后来李渊身边有一个妃子的父亲也看上了这些田,就通过这个妃子向李渊伸手要田。李渊禁不住这个枕边风,就写了道手谕,让李神通把这些田让出去。结果你猜怎么着?李神通说,这些田是秦王殿下给我的,我不让。李渊勃然大怒,把李世民叫来一顿臭骂,说我的手谕难道还不如你的命令吗?

李世民人在家中坐,锅从天上来,也很无语。父子两人的关系于是开始紧张起来,李渊这时就更倾向于太子李建成了。

李建成有了李渊撑腰,胆子也壮了。他看到李世民手下有不少精兵强将,觉得不能不防。于是他擅自招募了两千多名精壮,让他们担任东宫卫士。李渊知道了这件事,顿时对李建成又起了疑心,把他叫来大骂一顿。

没过多久,又出了一件事。李渊去长安北边的一座行宫避暑,让李建成留守长安。结果李渊坐在行宫里,收到举报,说太子李建成指使一个叫杨文干的部下造反。李渊一听就急了,让人通知李建成,快给我滚到行宫来,我有话要问你。李建成真的孤身一人,跑去见李渊,结果被李渊给关了起来。这时李渊又派人去叫杨文干来问话,结果传话的人大概和杨文干认识,他把事情的原委告诉了杨文干,杨文干一听,知道大祸临头,就真的起兵造反了。

李渊得到消息,马上让李世民平定叛乱。而且李渊还给李世民画了一张很大的饼,说儿子你好好干,平定了叛乱,我就废掉李建成的太子之位,让你当太子。李世民一听,跟打了鸡血似的,三下五除二,就把杨文干给灭了。叛乱平定了,李渊该履行诺言了吧?并没有。他只是把李建成和李世民都叫过来骂了一顿,说你们两兄弟以后要好好相处。然后他又做了一件莫名其妙的事,下令把李世民的几名部下给流放了。

你看,这事透着邪啊。明明是李建成指使部下谋反,李世民平定叛乱。李渊为什么没有惩罚李建成,反而惩罚了李世民的部下呢?这其中的原因,历史上没有明说。不过有历史学家猜测,这次事件其实本来就是李世民的政治阴谋。李建成根本没想指使杨文干谋反,李世民却派人去向李渊诬告李建成,结果反而把杨文干逼得不得不反了。事情过后,李渊也不糊涂,有点回过味来了,又怀疑起了李世民,于是就宽恕了李建成,又流放了李世民的部下,进一步削弱李世民的势力。

不管事情的真相究竟如何,有一点是千真万确的,那就是这件事过后,李建成和李世民的矛盾开始走向白热化,两人已经顾不上兄弟亲情,随时可能火并,就差一个导火索了。杨文干事件之后又过了两年,这个导火索终于出现了。

那一年夏天,北方的突厥南下入侵唐朝。太子李建成觉得有机可乘,就向李渊推荐弟弟李元吉来率军抵抗突厥。李元吉和李建成关系很好,李建成这样做,是想趁机抓军权。正好李渊因为上次杨文干的事情,一直在怀疑李世民,也想再削弱一下李世民的势力。于是,他就采纳了李建成的建议,让李元吉带兵出征。李元吉还趁机向李渊要求,挑选李世民手下精锐的将士,来跟自己一起出征,李渊也同意了。大敌当前,又有李渊的命令,李世民也不敢不同意。

这时,李世民已经感到危险在逼近,他的部下们也劝他先下手为强,李世民就和部下们一起定下了行动计划,磨刀霍霍,准备动手了。

李世民先是进宫拜见李渊,告了李建成和李元吉一状,说他俩跟后宫的妃子们私通,又对李渊哭诉,说他俩已经定下了除掉自己的计划。李渊很惊讶,说明天一早,我就把你们兄弟三人都叫进宫来,当面对质,你明天一早就过来吧。

李建成和李元吉知道了消息,准备第二天早上赶在李世民之前进入皇宫,逼迫李渊下令除掉李世民。李世民早已做好准备,他买通了皇宫北门玄武门的守将。按当时的规矩,早上要进皇宫,必须经过玄武门。第二天一早,李世民就带上部将和亲兵,在玄武门布下埋伏,等着李建成和李元吉。

李建成和李元吉骑着马来到玄武门附近,感到气氛不太对,就调转马头想逃走。这时李世民骑马从玄武门冲出来,一箭就射死了李建成,李元吉也被李世民的部将尉迟恭杀死。这场宫廷政变,以李世民的胜利而告结束。

就在这时,皇帝李渊正在后宫的池子里乘船作乐。尉迟恭闯进后宫,向李渊报告,说李建成和李元吉谋反,秦王李世民已经替陛下把他们给杀了。李渊听了,非常震惊,但也无可奈何,只好答应立李世民为太子。他还说了一句自我解嘲的话,说立李世民做太子,这也是我一直以来的夙愿啊。李世民看见大局已定,这才进宫拜见李渊。李渊看着他,很淡定地说,这些天以来,我听信谣言,错怪你了。李世民就上前扑在李渊怀里哭,场面看上去还挺温馨。

请注意,看似温馨的场面,背后其实是父子俩人的心照不宣。李渊知道自己玩脱了,害死了两个儿子。但事到如今,也不能跟李世民翻脸,不然连自己的命恐怕都保不住。李世民也知道,只要李渊不翻脸,就没必要难为他,他毕竟是我爹啊,儿子打老子,传出去名声不好,这皇位也坐不稳。这对人精父子,就在抱头痛哭的感人画面中,达成了政治默契。两个月后,李渊就赶紧把皇位让给了李世民,自己当了太上皇。他知道,把皇位让出去,自己就算是平安落地,可以享点清福了。

你看,对于玄武门之变,李渊其实要负很大的责任。就是因为他玩平衡玩过了火,才逼得兄弟几个刀兵相见。当然,李渊要在儿子中间玩平衡,这是因为唐朝初年任人唯亲的特殊政治局势。这种局势的出现,归根结底又和太原功臣的不靠谱有关。

唐朝初年的政治其实很不正常。自秦朝以来,皇帝依靠官僚来进行统治,这是政治的常态。李渊因为不信任太原功臣,根本没能建立常态化的官僚政治,而只能依靠儿子们搞家族政治。儿子们地位显赫,皇位却只有一个,这是玄武门之变发生的根本原因。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点。

第一,唐高祖李渊是从太原起兵,打下天下的。但他在开国以后,却排挤了太原功臣。这是因为太原功臣很不靠谱,当初起兵时只想守住太原的一亩三分地,根本不想跟着李渊打天下。在进攻关中的路上,太原功臣还差点临阵脱逃,坏了李渊的大事。于是李渊在当上皇帝以后,就让太原功臣统统靠边站了。

第二,李渊排挤了太原功臣,为了找人干活,就重用亲信,最重要的亲信,当然就是儿子们。于是,李渊就同时重用了李建成和李世民,让他们掌握军政大权。同时为了做事公平,也为了制约太子李建成,李渊还赋予了李世民很多非分的权力。于是,一个皇帝,两名皇储的局面正式形成,李世民的胆量和野心都开始膨胀,和太子李建成的关系也日益紧张。

第三,李渊到了晚年,不顾李建成和李世民已经构成零和博弈的事实,仍然继续玩平衡术,在两个儿子之间左摇右摆,导致他俩的矛盾日益加深,最终走向白热化。终于,李建成和李世民在玄武门刀兵相见,酿成了流血事件。这场宫廷政变的火种,其实就是李渊亲自种下的。

撰稿、讲述:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.太原功臣是李渊在隋朝当官时的亲信,他们不愿跟着李渊打天下,造成了李渊的不信任。

2.李渊不信任太原功臣,于是重用自己的儿子,又想在两个儿子之间玩平衡,导致李建成和李世民的关系越来越紧张。

3.唐初政治其实很不正常,皇帝本该依靠官僚进行统治,但李渊不信任太原功臣,没能建立常态的官僚政治,只能依靠家族政治。