《天道与人文》 田牧歌解读

《天道与人文》| 田牧歌解读

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书是《天道与人文》。

今年夏天,很多地方的朋友都饱受持续高温天气的困扰,这时候我们不禁要问:古代的气候和今天一样吗?难道古人也要忍受这种天气吗?说实话,这个问题并不好回答。因为古代没有气象仪器,古人很难清楚地记录天气数据,就算古今气候不同,我们也很难得知到底有多大差距,更别提缺乏文字记录的上古时期了。

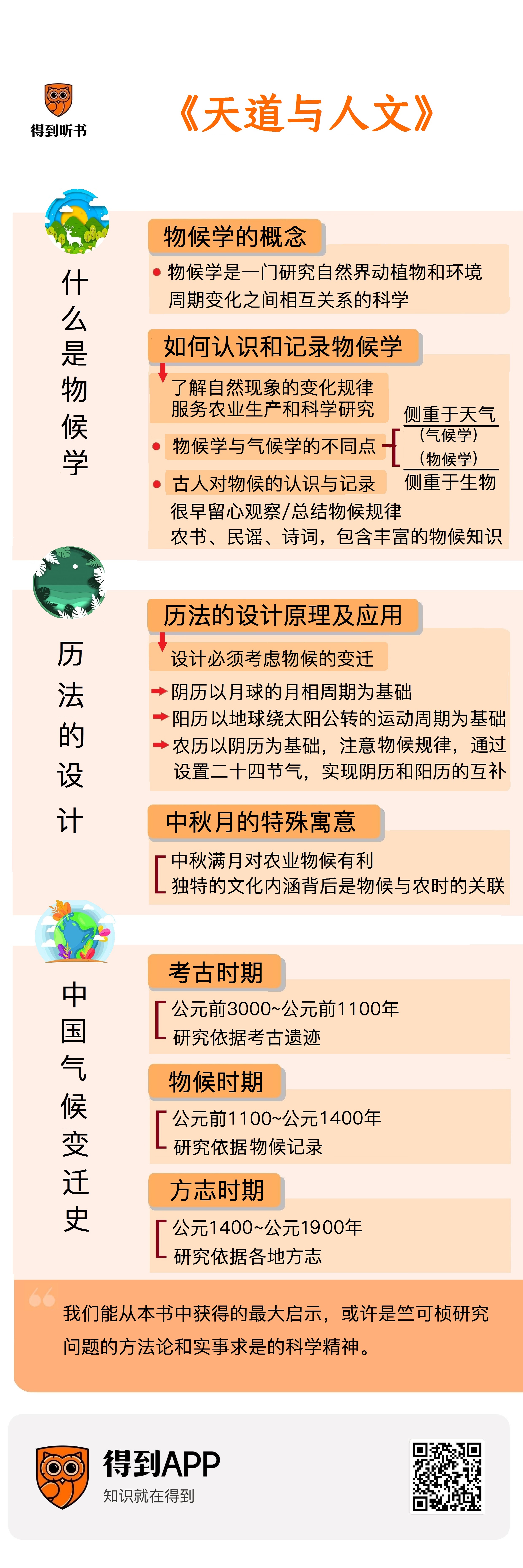

不过我国近代著名科学大师竺可桢先生,则在本书中用他所创立的物候学,清楚地还原了古代中国的气候变迁历程。所谓物候学,是一门研究自然界动植物和环境周期变化之间相互关系的科学,说白了,就是看动植物在不同季节会有什么不同变化。相应的变化记录,则可以从考古遗迹和历史文献中寻找。通过物候现象而非气候数据,解决困扰人们已久的气候变迁问题,堪称竺可桢的一大创举。

实际上,就像通过考古文献还原气候变迁一样,以人文视角讨论自然问题是本书的一大特点。书中涉及的话题虽然基本都属于自然科学领域,但竺可桢在论述时结合了大量的人文科学知识,创造性地找到了自然与人文的诸多交汇点,本书的书名《天道与人文》正是由此得来。

既能上究天道,又能下通人文,这与竺可桢学贯中西的知识背景密切相关。他早年留学美国,在哈佛大学获得了气象学博士学位,回国后多次被选任为中国气象学会会长,还曾任浙江大学校长、中科院副院长兼生物学地学部主任,是中国近代地理学、气象学和物候学的奠基者。同时,竺可桢的国学功底也极为深厚,他善于从我国浩如烟海的古代文献中发掘有用资料,借助现代科学理论进行分析比较,并创造性地提出自己的观点。如果能从他的方法论和实事求是的科学精神中得到一些启示,那或许就是我们在本书中的最大收获。

本书是竺可桢所著文章的一本小集,内容多数是从他较长文章中节选出的章节,虽然篇幅普遍不长,但都兼具科学性与文学性。今天的解读中,我会以竺可桢在书里着重强调的物候学为线索,通过三个部分为你介绍书中内容:

第一部分我们先聊聊,什么是物候学,古人是如何认识和记录物候的?第二部分再说说,古人是怎样设计与物候相匹配的历法的,农历中秋节的月亮又有何特殊寓意?最后一部分让我们一起跟着竺可桢的思路,通过物候学的视角,回顾中国5000年来的气候是如何变迁的?

好,让我们先说说什么是物候学,古人是如何认识和记录物候的?

我们刚才说了,物候学的研究对象,是自然界动植物和环境周期变化之间的相互关系,它的研究目的是了解自然现象的变化规律,来服务于农业生产和科学研究。物候学和气候学非常相似,它们都是观察一个地方四季变化的科学,但不同点在于,气候学观测的是一个地方的冷暖晴雨、风云变化,侧重于天气,而物候学记录的则是动植物的变化,侧重于生物。

说到这里可能有人问,既然气候学可以用各种仪器测量气温、气压、湿度等要素,已经非常精确了,那还要物候学干什么呢?其实,物候学和气候学作为姊妹学科,二者间虽然有相关性,但物候学也有自己不可替代的意义。

比如气象仪器能比较精密地测出气候要素,但却很难测出气候对农作物的确切影响。我们把过去一个时期内每天的平均温度加起来,可以得到这段时间的积温,积累的积,温度的温。虽然积温数据能比较出不同时间段的冷暖差,但积温要达到多少才能对动植物产生影响呢?这个问题就超出气候学的研究范围了,所以我们需要物候学对动植物进行直接观测。而且因为古代缺少科学测量气候要素的仪器,绝大多数文字记录都是对物候的记录,因此在回溯历史气候变迁时,物候学就有自己独特的作用。

现代中国的物候学诞生于20世纪,但古人对物候的认识要早得多。书中举了很多例子,比如早至周代,《管子》中就有“冬至后六十天向阳处土壤化冻;又十五天向阴处土壤化冻,完全化冻后就要种稷”的记录,这便是古人对物候规律的早期总结。在民间,物候知识同样深入人心,比如我国华北地区至今还流传着一个描述冬季数九的“九九歌”:一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。这里所谓的冰上走、沿河看柳、河开、雁来都是典型的物候现象。从中可见,古人的物候知识是非常丰富的。

除了这些对物候规律的特意总结,我国古代的文献资料中也有对物候现象的大量记录,唐诗宋诗就是其中典型。书中也有很多例子,比如王安石曾写下过“春风又绿江南岸,明月何时照我还”的诗句,这里的“春风又绿江南岸”,指的就是江南地区春天花木抽青的物候现象。王之涣的《凉州词》中有“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”的名句,通过这句诗我们能了解到,当时玉门关外不生长杨柳树,而今新疆天山南北都有杨柳树,这就能反映出不同历史时期物候现象的变化。

唐宋诗人们对物候的记载不仅包括植物,当然也包括动物。比如陆游就在《鸟啼》一诗中写道:“野人无历日,鸟啼知四时。二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇悯蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣雅舅,苗稚忧草茂”。通过这些对动物物候的记录,我们不仅能还原出诗人描写的自然环境,还能从中分析不同时间、不同地区的物候差异,获得很多有用的信息,比如哪些地方二月闻子规,哪些地方三月闻子规,等等。

不过竺可桢也提醒我们,面对这些具体材料时要注意辨别,不能一股脑地采纳,因为有些记录并不准确。比如诗人有时候为了诗句方便,会使用粗略的数据来记录。白居易在他的诗《潮》中写道:“早潮才落晚潮来,一月周流六十回”。其实一个月只会涨潮五十八回或五十六回,白居易在这里可能就是为了方便而忽视准确性,才统一称为六十回。

再比如有些诗句在流传时,会被后人逐渐传错。还是王之涣的《凉州词》,有“黄沙直上白云间,一片孤城万仞山”的句子,这里的黄沙其实很符合凉州以西春天的景象,但后来不知何时,第一句被改成了“黄河远上白云间”,虽然意境很美,但实际上黄河和凉州离得很远,这么一改,这句诗就脱离实际情况了。所以面对古代文献中的物候记录,我们还是得多加鉴别才行。

说到物候,还有一个话题绕不过去,那就是与物候息息相关的历法。不管哪种历法,在设计时都必须考虑物候的变迁,这样才能真正指导生产生活,而历法中的很多文化意象,其实也都与物候特征密切相关。那么接下来就让我们一起聊聊,古人是怎样设计与物候相匹配的历法的,农历中秋节的月亮又有何特殊寓意?

我们日常生活中经常见到阴历、阳历、公历、农历的说法,但其实很多人并不知道它们之间到底有啥区别,我们来简单说说。所谓阴历,是以月球的月相周期为基础制订的历法,相对应地,阳历是以地球绕太阳公转的运动周期为基础制订的历法。

阴历和阳历可以看做历法的两个大类,各个国家在不同时期,都依照阴历或阳历制定过很多种具体的历法。比如西方的格里高利历就属于阳历的一种,因为现在绝大多数国家都在用它,所以格里高利历也被称为公历。再比如我国的传统农历,可能很多朋友也称之为阴历,但其实这种说法并不正确,严格来说,农历是一种以阴历为基础,同时又融合了阳历元素的历法,属于阴阳合历,以后我们可不要再错把农历叫做阴历了。

说了这么多,可能有人好奇,阴历和阳历分别是从月亮和太阳的周期中得来的,直接用多方便,人们为什么还要设计这么多不同的历法呢?又是公历又是农历,还有让人眼花缭乱的各种历,多麻烦啊。其实人们设计出这么多种历法也是被迫无奈,是因为阴历和阳历之间天然是不协调的。

从历法的发展史来看,因为月亮的盈亏非常明显,很容易观察和记录,所以文明古国比如埃及、印度、希腊和我国,最初用的历法都属于阴历,人们也顺理成章地把月亮的盈亏周期29天或30天当做一个月,把12个月称为一年。但这么做有一个问题,月亮绕地球的周期约为29天半,把12个月当成一年的话,一年就只有354天,和地球绕太阳公转一周的365天差了约11天。使用时间长了,冬夏颠倒,就会造成很多不便。

为了解决这个问题,人们想出了两种办法。第一种办法是放弃阴历,使用阳历,把地球绕太阳公转的周期即365又四分之一天定义为一年,再把一年分为12个月,平年365天闰年366天。我们今天用的公历其实就是这种思路。解决阴历问题的第二个办法,是每隔几个阴历月份就增加一个闰月,来保证阴历一年的天数和阳历一年的天数基本持平。中国的传统农历用的就是这种思路。

但这种增加闰月的办法又产生了一个问题,那就是每年的日期和物候规律对应不上。因为有些年份有闰月,有些年份没有闰月,所以和公历日期相比,每年的农历日期会不断波动,这样一来,农民就没法通过看日期来预测农时,这对农业生产来说这可是个大麻烦,要是弄不清农时,还谈什么收成呢?

为了让传统历法对应上物候规律,我们的祖先创立了二十四节气,节气和物候一一对应,很多节气的名称,比如谷雨、惊蛰、芒种,完全就是以物候特点来命名的,所以用节气来指导农业生产就特别方便。每个节气在不同年份,阳历日期最多也就相差一两天,因此二十四节气本质上是一种阳历。我们的传统农历在阴历的基础上融合了二十四节气,所以它既不是完全的阴历,也不是完全的阳历。

历法文化博大精深,如果仔细探究,其实还能发现其中很多有趣的文化知识。比如竺可桢就告诉我们,大家都非常熟悉的中秋满月,其背后的文化含义也和物候密切相关,值得我们认真梳理。

中秋节是农历一年里最重要的节日之一,每到中秋我们都会吃月饼、赏明月,文人墨客更是用诗句把中秋月捧上了天。“月到中秋分外明”的诗句深入人心,所以我们总是下意识地认为,一年里中秋节的月亮肯定是最亮最大的。但竺可桢告诉我们,这种看法其实只是我们的一厢情愿。为什么这么说呢?

我们先来看看中秋月是不是最亮的?我们都知道,太阳在地平线附近时光芒温和,但在头顶时却亮得刺眼,月亮也一样,它越接近头顶附近的天空就越亮,越靠近地平线附近就越暗。具体原理就不展开说了,但我们由此可以推断,要想找出最明亮的月亮,应该以月亮在天空中的位置为标准,而一年的所有满月里,最接近头顶的是冬至附近的满月,最接近地平线的是夏至附近的满月。所以最亮的月亮应该是冬至的满月。从科学的角度来说,月到中秋分外明的诗句,也应该改为“月到冬至分外明”才对。

既然中秋月不是最亮的,那它是不是最大的呢?也不是。人类视觉有一种错觉机制,会让月亮或太阳在地平线附近刚刚升起来时,比它完全升起来之后看起来更大,所以在肉眼观测中,初升的月亮总是最大的。而月亮按椭圆轨道绕地球运动,有时离地球近,有时离地球远,距离地球最近的那天并不一定是中秋节,所以就算都以月亮初升时为标准,中秋节的月亮也并不一定是最大的。

你看,中秋节既不最亮,也不一定最大,那它为什么就显得这么特殊、一直被人们称颂呢?竺可桢认为,这可能还是和农业物候有关。

中秋时节正好对应秋收,这时候白天逐渐缩短、夜晚慢慢变长,一天之中可以干农活的时间越来越少。不过在中秋节附近,月亮连续好几天都会在黄昏时分升起、照亮大地,这样一来,农民们就能借着满月的月光再多干几十分钟农活,早点把庄稼收完。而其他月份的满月,要么出来的时间不合适,要么对应不上农忙时节,所以就没有这种服务农业生产的功能。或许正是因为对农业物候有利,中秋月才有了独特的文化内涵。从这个视角来看,中秋月或许并不浪漫,但它值得我们去铭记。

作为中国物候学的奠基人,竺可桢不仅用物候学的思路解释了历法的相关知识,还更进一步,用物候学的研究方法还原了中国几千年来的气候变迁史,堪称一大创举。那么接下来,就让我们跟随竺可桢的分析,通过物候学的视角,一起看看中国五千年来的气候是如何变迁的?

我们都知道,今天中国气候的大体特征是南方相对温暖多雨、北方相对寒冷少雨,在物候方面也有相应表现,比如只有南方才出产柑橘、荔枝等亚热带水果,只有云南的雨林里才有大象出没。不过实际上,中国北方地区也曾出土过大象和犀牛的化石,而这些动物在今天的北方完全没有分布,所以这就暗示着,中国古今的气候差异可能非常大。

为了衡量这种差异,不妨让我们选取一个气候要素作为指标。常见的气候要素有很多,比如温度、雨量、湿度等等,那这些要素中,谁最合适呢?竺可桢认为,雨量虽然是重要的气候要素,但不适合作为度量气候变迁的指标,因为在东亚季风区里,雨量的变动幅度往往非常极端,很容易出现干旱或洪涝,而且两个地区就算离得很近,它们的雨量也可能相差很大。相对而言,气温的变化幅度要小得多,就算是1摄氏度的温差,也可以对物候特征产生明显影响。

更进一步来说,因为我国夏天南北方的气温都很高,没有明显区别,而冬天南方地区和北方地区的温差较大,所以竺可桢认为,应该以冬季气温的升降作为衡量历史气候变动的指标,这样比较有代表性。

有了衡量指标,接下来就要对研究的历史时期进行划分。竺可桢认为,在中国5000年的文明史中,最初的2000年缺少文字记载,因此我们能依靠的主要是考古遗迹;中间的2500年有文字记载,但史料并不充分,因此研究的主要依据是其中关于物候的记录;最后的500年文字材料丰富,可以从各地方志中获得足够多的气候信息。在此基础上,他把20世纪以前的历史分为了三个时期,分别是公元前3000年到公元前1100年的考古时期、公元前1100年到公元1400年的物候时期,以及公元1400年到1900年的方志时期。在这三个时期中,竺可桢用了三种不同的思路来回顾历史的变迁。让我们来一一介绍。

首先是考古时期。正如其名,这段时期的文字记录很少,气候变迁的证据大多只能从考古遗迹中寻找。上世纪50年代出土的西安半坡遗址,距今已有五六千年历史,在这个遗址中,科学家们不仅发现了小米、猪、狗这些常见的动植物遗迹,还发现了獐和竹鼠的骨骼。因为獐和竹鼠是亚热带动物,并不存在于今天的西安地区,所以可以推断,当时西安一带的气候应该比今天更加潮湿温暖。在黄河以北的安阳,还有一个著名的古代遗址——殷墟,这里不仅出土了獐和竹鼠的遗骸,甚至还有貘和水牛的骨骼,而这两种动物今天也只见于热带和亚热带地区。山东历城县的龙山文化遗址中,出土了碳化的竹子和竹子形状的陶器,可见当时竹子的分布比今天更加靠北。这些都进一步佐证了当时中国的气候比现在更加温暖的推断。

除此以外,学者们还在考古出土的甲骨文中找到了更直接的文字证据。通过分析商代有关求雨求雪的甲骨文可以发现,当时安阳地区很少出现降雪,而且每年水稻都是阳历3月份开始下种,比现在早约1个月,可见当时的气候确实比现在温暖。还有的甲骨文上记载,有人曾在打猎时捕获一头大象,这表明当时安阳附近有野生大象分布。再联想到河南古称豫州,豫这个字很像一个人牵着一头象,也算是古代河南有大象的一个佐证。所以我们不难推断,距今5000到3000年前,中国这片土地上,尤其是北方地区,气候远比现在更温和。

考古时期之后,是公元前1100年到公元1400年的物候时期,这部分我们来详细说说。物候时期虽然没有气候数据的科学记录,但关于物候现象的记录却很多。比如《左传》中曾提到,在周代初期,燕子每年会在春分时节飞到山东南部的郯[tán]国,而如今春分时节燕子只能飞到上海,还得再过十多天才能飞到山东,可见周朝初期的气候仍然很温暖。

在此之后,周朝经历了一个短暂的寒冷时代,不过到了春秋战国时期,气候又再度转暖,梅树是这时典型的物候特征。因为梅树只能生长在亚热带,所以今天北方看不到梅树,然而在周代,梅树却广泛分布于黄河流域中下游。单是《诗经》中就曾五次提到梅树,比如《诗经·终南》中就有“终南何有,有条有梅”的诗句,终南山位于西安南部,现在并没有梅树,但当时就有。

春秋战国之后的秦朝和汉朝前期,气候继续保持温暖。物候证据也有很多,比如公元前110年,黄河在瓠[hù]口决口,当时人们为了封住口子,砍伐了河南淇园的竹子编成容器装石头,可见当时河南淇园的竹子非常茂盛,而今天淇园一带则完全没有野生竹子的分布。

我国历史上气候真正开始变冷,是从公元之初的东汉开始的。起初橘树在河南南部还很常见,可到了三国时代,曹操在铜雀台上种橘树时,橘树就已经只开花不结果了。而曹操的儿子曹丕,在淮河淮阴一带视察士兵操练时,淮河还出现了有记录以来的第一次冻结。如今淮河极少结冰,可见当时冬天的气候比现在更冷。这种严寒到公元4世纪到达顶点,公元366年,渤海湾从昌黎到营口连续3年冰冻,冰上可以承载三四千人的军队行走,可见当时比现在冷得不是一点半点。

这种寒冷持续了好几百年,直到公元7世纪温度才再度转暖,这时大约对应隋唐时期。到了公元8世纪,梅树和橘树又可以在国都长安生长,比如杜甫在《病橘》一诗中就曾提到,唐玄宗在蓬莱殿种过橘树。因为梅树最低只能忍受零下14℃的气温,柑橘只能忍受零下8℃的气温,如今西安冬季最低的温度经常低于零下8℃,可见当时西安的气候要比今天温暖。

这种温暖持续到了12世纪,此后气候再次转寒。公元1111年,太湖出现了有记载以来的第一次结冰,而且冰层厚度足可通车,寒冷的天气还把太湖洞庭山上的柑橘树全部冻死。荔枝的分布也能反映变冷的趋势,相比于柑橘和梅树,荔枝更不耐寒,最低只能忍受零下4℃的气温。唐朝时,荔枝还能生长在成都,可到了北宋苏轼的时代,荔枝就只能生长在成都以南60公里的眉山了,到了南宋时期,就连眉山也已经无法种植荔枝,只有更靠南的宜宾和泸州才大量种植。始于12世纪的严寒一直持续到14世纪,其间虽然偶尔有过短暂的回暖,但整体还是以寒冷为主。

公元1400年到1900年,是竺可桢所说的方志时期。明朝以后,各地的地方志中有着大量关于物候气候的记录,所以方志就成了溯源这一时期气候变迁的主要依据。

因为越到后期记录越详细,对冷热趋势的划分也越细致,所以不妨让我们删繁就简,只看这一时期的整体趋势。总的来看,这500年间冷热时期交替出现,但即使是最温暖的时期,气候也没有达到汉唐时的程度。其中最冷的应属17世纪,唐代以来每年向政府进贡的江西橘园和柑园,在17世纪的两次寒潮中被彻底毁灭,太湖、洞庭湖、鄱阳湖、汉水、淮河也都曾在这一时期结冰。可见方志时期的500年间,我国气候总体还是偏寒冷的。

让我们简单回顾一下这整段历史。通过分析物候证据我们可以发现,公元前的历史时期,中国的气候总体要比今天温暖很多,从公元初到7世纪是第一段寒冷时期,7世纪到12世纪整体比较温暖,12世纪以后又进入寒冷时期,其间虽有冷热反复,但整体依旧偏冷,明末清初是其中最冷的一段时间。

竺可桢在分析古代气候变迁时,还把目光拓展到了全球。他把中国的气候变迁和欧洲进行比较时,发现这两地的气候波动密切相关,而且欧洲的波动往往落在中国之后,比如12世纪是中国历史上最寒冷的一个时期,但欧洲13世纪才步入寒冷,中国17世纪的严寒也比欧洲早了约50年。从中不难看出,地球作为一个完整的生态系统,不同地区间的气候不仅密切相关,而且这种关联还极其深远。

好,说到这,这本书的精华内容就讲得差不多了,简单总结一下。

我们首先谈到了物候学,这是一门研究自然界动植物和环境周期变化之间相互关系的科学,我们的祖先很早便留心观察并总结物候规律,无论是农书、民谣还是诗词,都包含着丰富的物候学知识。

对物候的研究也塑造了我们的历法,中国的传统农历虽然以阴历为基础,但同时也注意到了物候规律,通过设置二十四节气,实现了阴历和阳历的互补。而农历中极为重要的中秋节,背后也隐藏着物候与农时的朴素关联。

我们最后通过物候学的视角,回顾了中国的气候变迁史,竺可桢把5000年历史划分为考古时期、物候时期和方志时期,用不同方法还原了中国文明诞生以来的气候变迁历程,从最初的温暖到后来的冷热交替,气候始终处于不断变化之中。

正如在开头时提到的,我们能从本书中获得的最大启示,或许就是竺可桢研究问题的方法论和实事求是的科学精神。以分析气候变迁为例,在惯性思维的作用下,我们可能会很自然地根据冷暖不同,把历史划分为温暖时期或寒冷时期,但这样一来,研究思路其实并不连贯。而竺可桢创造性地把整段历史划分为考古、物候和方志时期,这种划分方式虽然看起来和气候变迁毫无关系,不合逻辑,但在实际研究过程中实用性很强,这是他实用主义方法论和实事求是精神的典型体现,值得我们学习和借鉴。

以上就是这本书的精华内容。这本书的全版电子书,也已经附在文稿末尾。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图,你还可以点击“红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

物候学是一门研究自然界动植物和环境周期变化之间相互关系的科学,我们的祖先很早便留心观察并总结物候规律,无论是农书、民谣还是诗词,都包含着丰富的物候学知识。

-

对物候的研究也塑造了我们的历法,中国的传统农历虽然以阴历为基础,但同时也注意到了物候规律,通过设置二十四节气,实现了阴历和阳历的互补。而农历中极为重要的中秋节,背后也隐藏着物候与农时的朴素关联。

-

竺可桢把5000年历史划分为考古时期、物候时期和方志时期,用不同方法还原了中国文明诞生以来的气候变迁历程,从最初的温暖到后来的冷热交替,气候始终处于不断变化之中。