《天潢贵胄》 曲飞工作室解读

《天潢贵胄》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者是美国历史学家贾志扬,他是美国宾厄姆顿大学的教授,主要的学术研究领域就是中国宋代史,曾经作为主编之一,参与过《剑桥中国史·宋代卷》的编写,本书为他代表作之一,也是目前唯一一本翻译为中文个人著作。

关于本书

本书关注了“古代宗室”这个非常独特的群体,并把宋代宗室作为样本,全面呈现宋代宗室的生活面貌、历史作用,并探讨宗室在古代中国产生的重要影响。

核心内容

宋代宗室的生活状况。在宋代,当一个“天潢贵胄”究竟是一种怎样的体验?

宗室对宋朝起到了什么作用。为什么说,在我们印象中存在感很低的宋代宗室,其实多次为宋朝起到过存亡续绝的关键作用?

宋代的宗室政策,对两宋政局,以及宗室成员个人,产生了怎样的影响?

你好,欢迎每天听本书。今天我们要讲的这本书,叫《天潢贵胄:宋代宗室史》。

天潢贵胄这个词,指的是皇家,具体到宋朝,指的就是宋代的皇室。

宋代的皇帝姓赵,你可能听说过,《百家姓》是在宋朝编纂成书的,其中排在第一位的姓氏就是赵,那么按理说,作为两宋四百年间的第一号家族,赵家应该英才辈出,存在感满满才对吧?

然而我们今天提起宋朝的历史人物,首先想到的要么是包拯、范仲淹、司马光这样的政治人物,要么是狄青、岳飞、韩世忠这样的军事将领,又或者是苏轼、李清照、辛弃疾这样的文人墨客,甚至是《水浒传》《杨家将》《射雕英雄传》这些古今小说里的虚构人物。但恐怕很少有人能说出,赵姓皇族里,除了那几位皇帝,还出过什么知名人物。即便是书法四大家“欧柳颜赵”里的赵孟頫,公众知名度比之前面提到的这些位,也要稍逊一筹。

皇族子弟们享有的教育资源可不是一般人能比得了的,而且,根据统计,宋代宗室人口只是在北宋末年就达到5900人,规模如此庞大的群体,为什么会寂寂无闻呢?这背后有怎样的制度设置和政治文化?宋朝的宗室是一种怎样的存在?他们对宋朝历史,又意味着什么?

这本《天潢贵胄》,就将为你全面呈现宋代宗室的生活面貌、历史作用,以及宋代宗室政策产生的影响。这是一本以宋朝的第一家族——赵姓皇族为研究对象的著作,相当于站在宋朝社会金字塔的顶端,来看宋朝历史,这样的视角在同类著作当中比较罕见,也是本书的最大特点和价值。

本书作者是美国历史学家贾志扬,他是美国宾厄姆顿(宾汉姆顿)大学的教授,主要的学术研究领域就是中国宋代史,曾经作为主编之一,参与过《剑桥中国史》宋代卷的编写。

另外本书的译者也值得一提,她是北大历史学系教授赵冬梅,同样是宋史专家,曾三次登上央视《百家讲坛》。在这本书的翻译过程中,赵冬梅教授还在注释里订正了原著的一些不准确的地方,从而弥补完善了原作者因为文化差异,而造成的一些误读。

我们围绕着前面说到的三个问题,来讲解本书,分别是:

第一个问题,宋代宗室的生活状况。在宋代,当一个“天潢贵胄”究竟是一种怎样的体验?

第二个问题,宗室对宋朝起到了什么作用。为什么说,在我们印象中存在感很低的宋代宗室,其实多次为宋朝起到过存亡续绝的关键作用?

第三个问题,宋代的宗室政策,对两宋政局,以及宗室成员个人,产生了怎样的影响?

众所周知,宋朝经济发达,皇家更是富有四海,所以,在宋朝,当一个“天潢贵胄”,应该是一种很舒服的体验,但真的是这样吗?我们就来看看,假如你就是一个宋朝宗室成员,你将有怎样的人生。

说到这,首先要明确一下宗室的范围:宋朝开国皇帝太祖赵匡胤、他二弟太宗赵光义、三弟魏王赵廷美,这三系的后人,都算是宗室。

不过这个认证标准,是赵匡胤在开国时定下来的,当时他对后代的繁衍速度估计不足,圈子画得太大了点,后世又有过调整,这个我们后面再说。

假如你是一个宋代的宗室子弟,你的一生将是这样的:

出生不久后,你将按照宗室的家谱,被赐予一个名字,这名字不是随便起的,其中会包含一个表示辈分的字,一看就知道你是宗室中的第几代,出自哪一系。比如,太祖的儿子,名字里会有个德字,像赵德芳,也就是《杨家将》《包公案》等民间文学里的所谓“八贤王”;而太宗的儿子,名字里会有个元字,比如后来当了宋朝第三任皇帝的宋真宗赵恒,他的名字就先后叫过赵元休、赵元侃,是被册立为太子之后才改名赵恒,以示跟一般宗室子弟的区别。宗室的名字,将被记录在宗室的专用家谱《玉牒》当中,作为皇家档案,同时也是你宗室身份的证明。

你的家庭居所,是朝廷统一安置的宅院,这些宅院位于首都开封的皇宫附近,分为睦亲宅和广亲宅两大建筑群,由于宗室人口不断增多,这两处宅邸也都在不停地扩建,后来朝廷又开辟了开封西北的芳林苑,划拨给宗室居住。总之,绝大多数的宗室成员,都被集中安置在首都,只有极少数的人,经过许可和备案之后,可以迁居到其他地方。

到了入学年龄,你和其他年纪相仿的宗室子弟,都会被送入学堂,接受教育,任课的是朝廷严格选拔的第一流大学者,教课内容是儒家经典和礼仪,跟社会上的读书人并无太大不同,然而你不用像他们一样,读书参加科考。

朝廷会自动授予你一个官职,职称上,一般都是武将,然而却只有一个头衔,并不会真的让你到军队中去带兵。这类有名无实的武官,被称为环卫官,就是“环卫工人”的“环卫”那两个字,当然意思不同,宋代的“环卫官”是指环绕在皇帝周围、保卫皇帝的官员。

作为环卫官,你每天的职责是穿戴整齐,准点准时和其他的宗室环卫官一起出席朝会。但你们承担的工作只是礼仪性的,并不用、也不能对具体政务发表意见,甚至不得跟其他朝廷官员来往,用本书作者的话说就是,“一个有形而无声”的群体。

不过,当环卫官至少待遇是不错的,最低等级的,每月薪俸也有20贯钱,另有春冬两季的衣料,绫2匹、绡5匹,冬季绵40两、罗1匹。解释一下这个工资标准:一贯钱,就是1000枚铜钱,按照北宋初年的物价,大约可以买米5000斤以上,按购买力折算成今天的价格,大约相当于月薪一万五以上了。而前面提到的绫、绡、绵、罗,都是不同类别的丝质衣料,一匹的价钱,大约都在一贯钱以上。本书中说,这个待遇,相当于中级官员的标准了。另外,每年的节庆、国家典礼、皇帝皇后生日,以及你自己生日的时候,还会有丰厚的额外赏赐。至于环卫官当中最高级别的,会被授予节度使的职务,这是宋朝武将序列当中的从二品官,每月光是底薪,就有钱400贯,其他待遇就不一一列举了。当然,宗室被封为节度使也只是享受相应待遇,而并没有节度使的职权。

总的来说,宗室成员担任的基本都是闲职。但也有例外,有两个特殊部门是由他们负责的,分别是宗正寺和大宗正司,宗正寺负责管理宗室档案,以及皇家内部的礼仪、宗教活动,大宗正司则相当于一个专门针对宗室的司法机构,负责审理、惩处违法违规的宗室成员。这两个部门虽然不管国事,只管家事,但跟那些只是每天上朝打卡的环卫官相比,也算是有点具体事务可干了。

除了上面说的住宅、教育、就业,人生中的另外两件大事:婚姻和墓葬,朝廷也会为宗室安排得明明白白。到了适婚年龄,宗室成员会被指定,跟重要的大臣家的子女联姻。在宋朝早期,发生过著名的杯酒释兵权事件,赵匡胤让他那些一同打天下的老兄弟们放弃兵权,退居闲职,给出的条件之一就是,跟他们世代结为姻亲,所以宋朝早期的宗室子女,婚配对象基本以开国功臣家族为主。后来随着宗室人口的增多,联姻对象范围也扩大到新晋的士大夫,但仍然严格限制在社会上层的圈子里,平民百姓想跟宗室、特别是现任皇帝的直系子女联姻,是不可能的,所以戏剧小说里的“陈世美娶公主”,这种事在现实中不会发生。

至于宗室成员的身后事,朝廷在位于开封洛阳之间的太祖、太宗陵寝周围,划拨了大量的土地,作为宗室成员的墓地。宗室的墓葬群拱卫着皇帝陵寝,这跟他们生前承担的工作差不多。

以上说的是广义上的宗室,而如果你是现任皇帝的直系子女,各种待遇要更高,还可能获得机会,到地方上任职锻炼,比如宋真宗赵恒,在被册立为太子之前,就担任过开封府尹。

在种种优待下,宋朝的宗室人口增长速度非常快,第一代宗室,也就是赵匡胤三兄弟的儿子辈,只有23人,到了第七代,北宋亡国时期,宗室成员已经多达5900多人,这也是两宋历史上宗室人口的峰值。

可以想象,朝廷为了养活这个庞大的群体,需要耗费多少国力。那朝廷为什么要不遗余力地做这件事呢?宗室群体,对于宋朝来说,能起到什么作用呢?

接下来,我们就看一下宋朝宗室在当时发挥的作用。这种作用,可以归纳为显性的和隐性的两种。

先说显性的,那就是,宗室是一个皇帝的后备系统,一旦现任的皇帝没有子嗣,那么皇位继承人就将从宗室当中产生。

这样的情况在宋朝历史上发生过不止一次,我们简要介绍两个典型案例:北宋的英宗继统,和南宋的绍兴内禅。

第一个案例发生在北宋第四位皇帝宋仁宗时代,宋仁宗这位皇帝在当时和后世的风评都很不错,如果你听过我们解读过的《宋仁宗》这本书,想必会有印象,宋仁宗时代基本可以算是北宋的黄金时代了。可是在仁宗晚年,宋朝却遭遇了一个危机——皇帝没儿子,帝位的传承成了大问题。为防不测,宋仁宗从他的堂兄濮王家里过继了一个孩子,这就是后来的宋英宗赵曙,在宋仁宗死后,赵曙继承了大统。这就是宋朝宗室继承皇位的第一个案例,英宗继统。

顺便说一下,本书译者赵冬梅教授在她的《大宋之变》里,把英宗继统以及随后引发的一系列事件,看作是宋朝政治走向恶化的开始,相关内容,你可以到《大宋之变》中去了解。

说完北宋的英宗继统,我们再看南宋的绍兴内禅,情节要相对简单。开创南宋的高宗赵构,在早年逃避金人追杀的经历中丧失了生育能力,而跟他血缘相近的宗室,大多都在北宋灭亡时被金人掳掠走了,只有少量远支宗室散落民间,赵构从中选取了太祖赵匡胤一系的后人,确立为太子,这就是后来的宋孝宗赵眘(shèn)。赵构统治时期的最后一个年号是绍兴,绍兴三十二年,赵构主动退位当了太上皇,把皇位禅让给了赵眘,这次皇家内部的禅位,就被称作“绍兴内禅”。

从这两个事例中我们可以看出,宗室的存在,在皇帝没有亲生儿子的特殊情况下,保证了皇位仍然能在家族当中有序传承,朝局也保持了相对稳定,这就是宗室的第一个作用:充当皇帝的应急备份系统。

另外,宗室的存在,还有一个隐性的作用,就是为朝廷推崇标榜的儒家礼法制度,作形象代言人。

儒家的宗族观念,强调尊尊亲亲,就是说,对于尊长要尊敬,对于亲人要亲善,这种思想有助于在宗族内部建立稳固的等级系统。而社会是宗族的集合体,如果一个宗族内部的人都能遵奉这个原则,整个社会也将稳定有序。

而皇家的宗室作为头一号的宗族,理应在这个问题上带头垂范,感召全社会。所以皇家不惜耗费巨资,奉养庞大的宗室体系,让宗室成员承担一些表面工作,比如本书中提到,宋太宗、真宗,都曾经多次亲临宗室的学堂或府邸,考察、勉励宗室子弟的学业,还会一起宴饮、诗文唱和、玩射箭之类的娱乐活动,很有家庭气氛。这不光是因为亲情,更主要是借此来宣示礼法观念。

不过,到了南宋时代,朝廷面对的局势要比北宋严峻得多,特别是为了应对外部危机,国家需要任用更多的有才之人,在这种新局面下,皇帝对宗室从政的限制放宽了,宗室就不再是单纯的摆设,对政治有了实质的参与。

比如,南宋初期,就有一位担任大宗正的宗室成员赵士嬝(niǎo),在赵构的登基过程中发挥了关键作用,后来在岳飞的冤案事件中,他又言辞激烈地进言赵构,为岳飞喊冤,虽然没能奏效,但这种直接干涉朝廷重大案件的情况,在北宋时期是不可能发生的。后来又有一位宗室政治家赵汝愚,直接策划了南宋的第二次内禅,让不能履职的皇帝光宗退位,禅让给宁宗,甚至在宁宗时代,赵汝愚打破惯例,担任了宰相。这是宋代历史上,宗室成员达到的权力巅峰。

在中国历朝历代,掌握实权、又有皇家血统的官员,都很有可能发展成“权臣”,威胁到皇权。宋代后期党争激烈,赵汝愚作为宰相,遭到其他官员的排挤,另外,赵汝愚本人,一直保持着对皇帝的高度忠诚。这可能不完全是因为他的个人操守,更是两宋皇帝对宗室长期优待与约束的结果。

南宋时期,宗室成员出仕,负担具体政务的案例,不止赵汝愚一人,所以作者说,南宋的宗室已经不像北宋那样,在政治上毫无重要性可言。这也是两宋宗室的一大差异。

好,前面我们说了宋代宗室所起到的作用,那下面再来说说第三个问题,宋朝的宗室政策,对国家以及对宗室成员个人,都产生了怎样的影响。

这个问题,也要分正反两方面来说,首先值得肯定的是,宋代的宗室政策,极大保障了政权的稳定性。

皇家内部历来少不了权力斗争,严重一点的,像西汉的七国之乱、西晋的八王之乱,还有后来明朝的靖难之变,这些变乱,引发的动荡波及全国;而即便是相对小范围的皇室内部斗争,也往往会造成人伦惨剧,最典型的比如唐太宗李世民的玄武门之变,还有经常被用作宫斗剧题材的清朝康熙末年的“九王夺嫡”。这些皇室内部的窝里斗,都会造成严重内耗,危害国家。

说到这,我们还可以把比对的眼界放得再宽一点,如何处理皇家内部的权力分配问题,这对于古今中外所有实行世袭制度的政权来说,都是一个难题,通常的做法无外乎这么几种:一,分家模式,就像中国周朝,或者欧洲的分封制,而这显然会诱发国家分裂;二,圈养模式,就是把皇家子孙都集中养起来,比如唐玄宗曾经在长安建过十王宅、百孙院,把子孙都放在眼皮底下,但这种做法太简单粗放,难以培养宗室对皇帝的亲近感;三,鼓励竞争模式,让所有皇子角逐继承权,这方面做得最极端的要数早期的奥斯曼土耳其帝国,一旦某个王子当上苏丹,会把他的兄弟全部杀掉,这种模式,通常都能保证素质最佳的王子胜出,也根绝了未来的争权,但过程太血腥,显然不适合重视孝悌伦理的中国文化。

而宋朝的宗室政策,是“恩养+防范”二元模式,可以说是圈养模式的升级版,对宗室的照料和防范,都更加精心。这也可以看作是中国古代驭民之术的延伸,所谓“实其腹,弱其志”,也就是说,通过物质上的优待,让他们吃饱穿好,没有造反作乱的动力,同时通过流程化的教育和控制,让他们减少非分的欲望,不去追求危险的权力。

这样就能把宗室对皇权的潜在威胁,降到了最低。所以,我们看到宋朝历史上,除了发生在宋代立国初期,被高度演义化的“烛影斧声”传说之外,根本找不到其他朝代那种惨烈的宗室内部权力斗争。

从这个意义上看,宋朝的宗室制度是成功的,它带来了一个在皇权社会非常难得的正面影响:保证了政权的内部稳定。

但与此同时,也有负面的影响。借用本书中的评价,宋朝,特别是北宋的宗室政策,把宗室从“竞争者”变成了国家的“寄生者”。前面说过,皇帝给宗室很优厚的待遇,但为之买单的,却是国家财政。

这就是宗室政策的第一个负面影响:这个财政包袱,让朝廷不堪重负。

由于宗室人口的增速逐渐超过了国家财富的增速,供养宗室的负担越来越大,到了北宋神宗年间,迫于经济压力,朝廷缩减了宗室的规模,规定只有现任皇帝“五服之内”的亲戚,才能享受宗室待遇。所谓五服,是古代中国传统的丧服制度。古代中国是由父系宗族组成的社会,以男性作为基准:上至高祖、下至玄孙的男系后裔及其配偶,共同构成自己的“内亲”系统,如果这个系统中有人去世,就应该为他服丧。由于亲疏关系不同,服丧的期限和所穿丧服的材质也是不一样的,共分五种等级,这就是所谓的“五服”。关系越近,服丧期越长,丧服的材质越粗糙,以体现心内的哀痛。而关系过远的话,就不需要服丧了,也就是所谓的出五服。本来宋朝开国初期赵匡胤提出,宋朝的宗室认定标准不以五服来画线,但是不堪重负的宋神宗,不得不改弦更张,规定五服之外的,就只在家谱中记录名字,取消待遇,不过作为补偿,他们得到了参加科举考试的权利,可以像普通人一样通过科举入仕,或是经商自谋出路。后来北宋灭亡,赵构重新组建了南宋,因为国家财力大不如前,所以又降低了宗室的待遇标准,但即便这样,宗室的开支仍然是国家的沉重负担。

除了过度挤占财政资源之外,宋代的宗室政策还有另一个负面影响,那就是,造成了极大的人才闲置与浪费。

两宋四百多年里的绝大部分宗室成员,除了像赵汝愚等一些南宋宗室之外,他们的人生都处在一种“虚度”的状态,并且这种虚度,不是他们自己的选择,而是制度对他们的要求:一方面他们接受最好的教育、享受优质的社会资源,另一方面呢,却不能用自己的学识和资源去经营自己的人生,不能出仕为官,实现抱负,也不能为国家出力。这就等于说,国家投入在他们身上的教育和福利,注定将成为一笔“沉没成本”,不可能带来于国有益的经世济民之才。

而对宗室子弟来说,他们的精致人生,从头到尾都是被设计好的,只能扮演制度要求他们扮演的角色,仿佛是宋朝政治生活里一块华而不实的背景板。这种优越却毫无自主的“闲置人生”,就是宋代宗室的尴尬。

而如果再深入一层来看,其实,宋代宗室这种尴尬境遇的背后,是中国古代世袭制皇权社会的必然难题。

因为在这种社会里,执政的合法性认证来源于血统,你跟皇帝有共同的血统,也就具备了有朝一日接过皇位的资格,哪怕这个血统再疏远。就像前面讲过的南宋绍兴内禅的例子,赵眘是宋太祖赵匡胤的七世孙,跟宋高宗赵构的血统隔得非常远,已经出了五服,但仍然被视为是继承皇位的当然人选。

这种状况的负面效果就是,从皇帝的视角看去,每一个宗室成员,都是潜在的皇位竞争者,必须小心防范。所以我们看到,宋代对宗室的优抚,总是伴随着种种限制,比如不许参与具体政务、不许结交朝中大臣等等。

这种限制在南宋时期有所放宽,但是总体而言,宋朝宗室只是在血缘层面上,保证了赵姓皇族的存续,而在政治经济文化等其他方面,远远没有起到他们本该起到的国家中坚力量的作用。

总结一下,一方面,宗室必须要有,甚至越多越好,这样才能保证皇位的传承;另一方面,宗室又必须被边缘化,以免他们凭借血统资质,对皇位产生非分之想。这就是世袭皇权社会必然产生的悖论,而落实到政策层面就是,对宗室,又要大力培养,又要加以限制。这就是宋朝宗室政策形成“恩养+防范”二元模式的内在逻辑。

所以,在金灭北宋、元灭南宋这两次改朝换代的战争中,宗朝宗室都没有发挥什么作用,并且他们的遭遇也非常凄惨:在北宋灭亡时,他们成批被掳走;而后来南宋灭亡前夕,宗室成员随着朝廷一路南逃,在福建泉州遭遇了大屠杀,遇难者超过3000人,躲过一劫的,也多数在不久后的崖山战役中死亡。残存者隐姓埋名,藏匿在民间,直到元朝灭亡,才敢公开自己的宋朝宗室身份。

好,说到这里,本期的主要内容就讲完了,再来回顾一下。

关于这本《天潢贵胄》,我们从中归纳了三个问题,分别是:

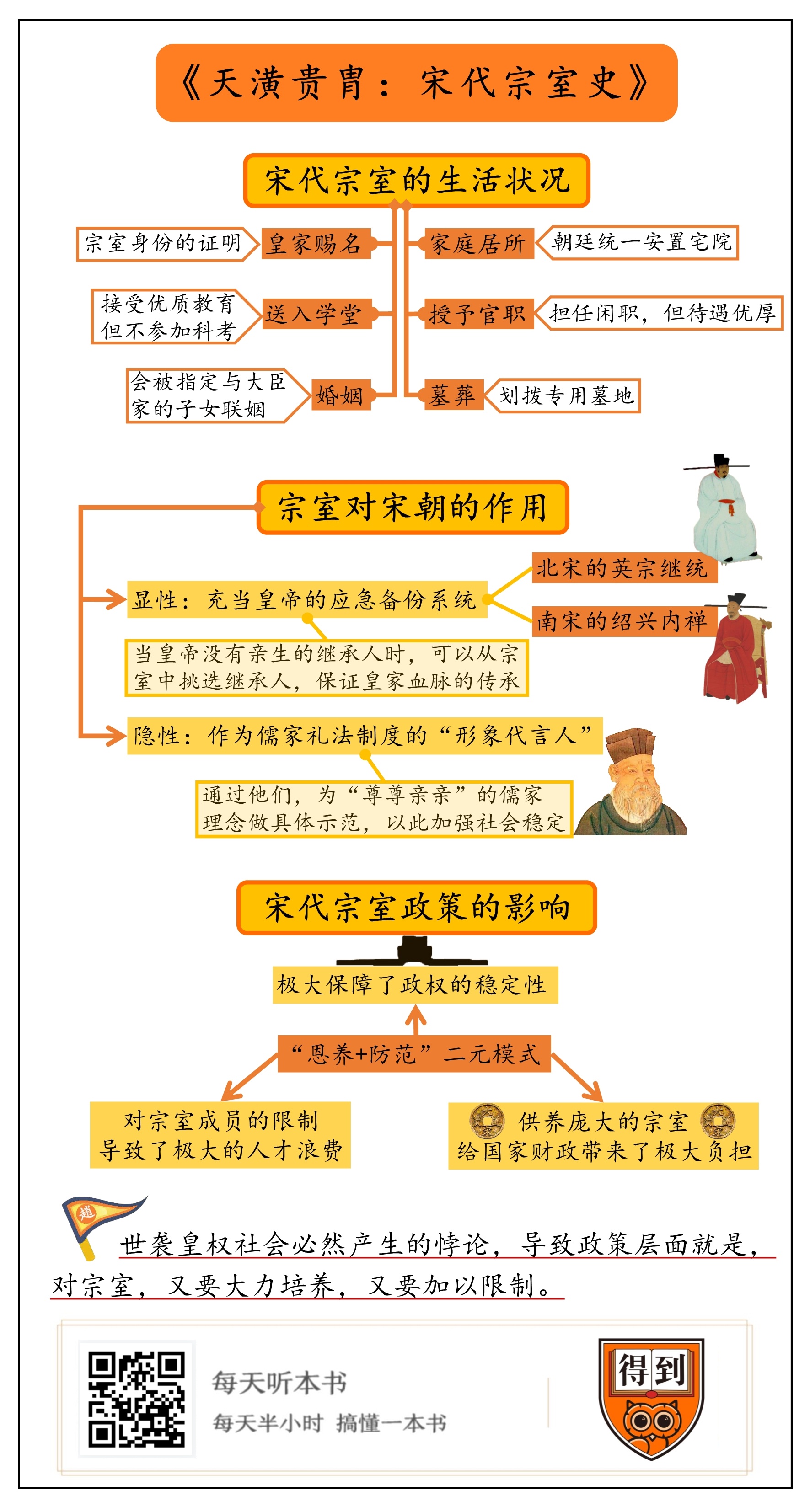

一、宗室的生活状况:宋代的宗室成员,享有皇家的赐名、优质的教育资源,成年后由朝廷授予官职,享受优厚待遇,从衣食住行到婚丧嫁娶,都由朝廷全部负责。但同时,他们也受到诸多限制,不能插手具体政务,只能作为国家礼仪系统的一部分而存在。可以说,这种生活,优越但缺少自由。

二、宗室起到的作用:宗室存在的显性作用是,充当皇帝的应急灾备系统,当皇帝没有亲生的继承人时,可以从宗室中挑选继承人,保证皇家血脉的传承。宗室的隐性作用是,作为儒家礼法制度的“形象代言人”。皇帝通过他们,为“尊尊亲亲”的儒家理念做具体示范,以此加强社会稳定。此外,在南宋时期,随着限制放宽,也有宗室成员在朝中任职,处理具体政务。

三、宋朝宗室政策的影响:正面影响是,通过优厚的待遇和严格的防范,杜绝了宗室觊觎皇权的可能性,保证了政权内部的稳定,没有像其他朝代那样出现皇家内部的权力斗争;而负面影响则是,供养庞大的宗室,给国家财政带来了极大负担,同时,对宗室成员的限制,也导致了极大的人才浪费。

通过这三个问题的探讨,希望你能对宋朝的历史,收获一个新的认知视角。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

宋代宗室的生活状况:优越但缺少自由。

宋代宗室发挥的作用:充当皇帝的应急灾备系统;作为儒家礼法制度的“形象代言人”。

宋代宗室产生的影响:保证了政权内部的稳定;给国家财政带来了极大负担,导致了人才浪费。