《天女临凡》 裴鹏程解读

《天女临凡》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者马克梦是美国堪萨斯大学的历史学教授,兼任历史系主任。他曾在20世纪80年代留学中国,除史料以外,他特别关注中国古代文学。今天这本《天女临凡》就是作者结合官修史书和笔记小说完成的作品。

关于本书

针对“宋元明清的后妃如何影响中国政治”这个问题,作者提出:由于武则天的前车之鉴,后妃的权力空间越来越小。但走入历史细节会发现,或是钻制度的空子,或是借助应急机制,后妃依然在古代中国的政治中发挥着显著影响力。

核心内容

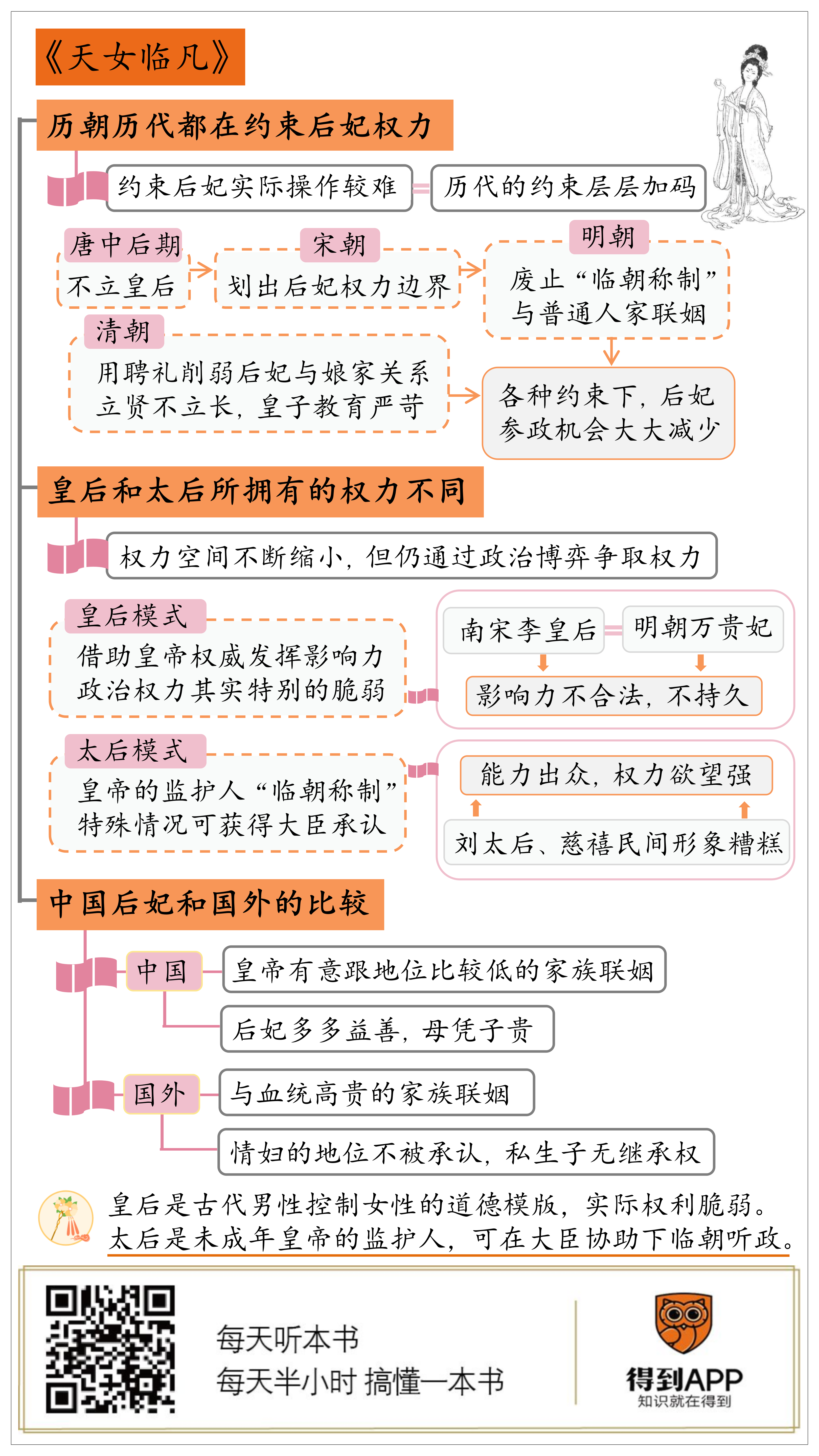

1.武则天后,历代统治者如何在约束后妃方面层层加码。

2.在后妃权力中,“皇后模式”和“太后模式”有什么不同?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍的书是《天女临凡》。这本书讲的是,武则天以后,历代后宫是怎么发挥政治影响力的。

在中国古代史上,武则天是唯一一位成功称帝的后妃。其实,武则天称帝给后世留下许多麻烦。比如皇位继承问题。古代皇位是父死子继、兄终弟及,武则天称帝后,皇位谁继承呢?晚年的武则天就在纠结,皇位应该传给同姓的侄子,还是异姓的儿子?传给儿子的话,武则天就是在否定自己的合法性,她不甘心。传给侄子的话,李唐王朝就改姓了,皇族、大臣会激烈反对。

为了避免再出现类似问题,武则天退位后,历朝历代的皇帝、大臣想了各种办法,要把后妃约束起来。

难道这样,后妃就没法发挥影响力了吗?

今天这本《天女临凡》讨论就是这个问题。作者是美国堪萨斯大学的历史学教授马克梦,他还担任过历史系主任,主要研究的是中国古代的后妃制度。马克梦发现,武则天之后,虽然历朝历代都在强化对后妃的控制,但后妃仍然能通过各种方式发挥影响力。其中有一点很值得关注,皇后和太后虽然都属于后妃,但她们的权力来源很不一样,产生的影响也不一样。

接下来,我们分两部分来聊聊这个话题。

第一部分,我们先简单看一下,为了约束后妃权力,历朝历代都想出些什么办法?

第二部分重点看看,皇后和太后所拥有的权力,有什么不同。

如何约束后妃权力呢?

听起来好像很简单,直接下令禁止女性参政不就行了嘛。但仔细想一下,实操难度非常大。后妃不是普通的女性,她们是皇帝的伴侣。除了上朝以外,皇帝大部分时间都跟她们待在一起。有的后妃会给皇帝吹枕边风,帮娘家人捞点好处,你看,这是干政吧。还有的时候,皇帝上朝生了一肚子气,后妃们总得分分忧吧,你看,这实际上也是干政。

这说的还只是汉人建立的王朝。辽朝、元朝、清朝是游牧、渔猎民族建立的,女性的地位本来就比农耕民族高一些。这样的话,后妃权力更难约束。

既然这样,武则天之后到清朝灭亡一千两百年,怎么就再没出现一位女皇帝呢?

这是因为,从武则天之后,历代王朝对后妃的约束是层层加码。接下来,我们简单回顾一下这个过程。

我们先说唐朝。

武则天退位后,皇帝和大臣生怕再出来一位“武则天”,做得难免矫枉过正。武则天从后宫走向前朝干预朝政,关键一步是成为皇后。那为了避免后妃干政,最彻底的手段不就是不立皇后嘛。武则天之后,唐朝历史有十七位皇帝,其中有十一位就没立皇后。

唐朝中后期也确实没出现第二位“武则天”,但不立皇后也不是个好办法。皇后不只是皇帝的私人伴侣。对王朝来说,皇后也有重要使命,她要“母仪天下”,为全天下女性做好榜样。

所以,到五代时期,立后这项传统就逐渐恢复了。我们知道,五代时期,政权更迭就像走马灯一样。在政权存亡面前,约束后妃权力这件事情,根本排不上号。

真正把约束后妃这件事,认真对待起来,那是宋朝的事情。

要约束某个人、某个群体的权力,最规范的办法是明确一些行为准则。宋朝就为后妃的权力,划出一些边界。

我们都听过一个词,“垂帘听政”,意思是后妃坐在帘子后面临朝听政。这个现象早就出现了,但直到宋朝才正式确立。当皇帝身体不好,或者是小皇帝未成年,后妃就有可能代替皇上在前朝听政。不过,上朝的时候,后妃不能直接面对大臣,必须坐在帘子后面。

除了“垂帘”,后妃坐的位置也有讲究。她们只能坐在右边,宋朝左为尊、右为卑。说话的时候,后妃不能自称“朕”,这个字只有皇帝可以用。这些制度,都是在提醒听政的后妃,要时刻注意身份,不要有非分之想。

接下来的元朝有点特殊,元朝是游牧民族建立的。在游牧民族传统中,男性在外打仗,家里的日常事务要靠留守的女性决断。另外,大汗过世的时候,女性也得临时主持大局,直到选出下一任大汗。所以,女性权力相对比较大。

元朝的历史比较短暂,不到一百年,我们略过,接着看明朝。

随后的明朝从宋朝手中接棒,继续约束后妃。

明太祖朱元璋第一年就下令:“后妃虽母仪天下,然不可俾预政事”,也就是把后妃“临朝称制”给彻底取消了。以前的“临朝称制”,相当于在制度方面,为后妃走到前朝提供了合法区间。朝臣再不乐意,也得在特殊时期硬着头皮配合。但废止“临朝称制”,就意味着后妃参政不再合法了。以后只要有后妃过问国家大事,大臣都会说“后妃不得干政”,理直气壮地拒绝。

后妃干政,之所以有底气,很可能是娘家是贵族 。朱元璋就想了一个办法,提倡皇子皇孙们迎娶普通人家的女性。这样,既可以防止外戚干政,也可以避免后妃仗着娘家势力,在宫里不规矩。

最后,我们看一下清朝。

清朝统治者虽然不是农耕民族,但入关后,为了统治广大的中原地区,也把中原王朝那套东西拿过来。其中就包括,继续强化对后妃权力的约束。比如,对皇后参与的礼仪性活动进行限制。皇后只能主持一项大礼“先蚕礼”,敦促天下女性好好养蚕、织布。除此以外,后妃只能在宫中、室内的典礼中露面。

清朝应对后妃问题,还有更深入的方案。

后妃参政,从动机上说,除了满足权力欲,有时也是为了给娘家人捞好处。在清朝,朝廷便想办法削弱后妃与娘家的关系。后妃入宫的时候,皇室会给她们的家庭提供一笔聘礼。这笔聘礼有个很重要的意义,它宣告,入宫之后,那些女性就是宫里的人了,与原来的家庭没关系了。

后妃之所以能参政,其实是钻了皇帝的空子。比如,受到皇帝宠幸,或者遇上皇帝身体不好的情况,有的时候是皇帝懒得处理朝政。继续深挖原因,其实是古代中国长期实行长子继承制。立长不立贤,就导致皇帝的综合素质参差不齐。明朝不就出现很多“奇葩”皇帝嘛。

清朝不一样,立贤不立长。明朝有十五位皇帝,其中十一位是皇长子。清朝竟然没有一位皇帝是皇长子,他们都是前任皇帝挑来挑去认为最合适的人选。清朝皇帝为了提高接班人素质,对他们进行十分严格的教育。皇子不仅要学习儒学经典,掌握治国之道;还要学习满、汉、蒙、藏多门语言,拉拢各族群。另外,皇子们不能忘本,也得定期练习骑马射箭,这是祖宗留下的传统技能。

所以,清朝皇帝文化水平很高,身体情况也比较好。这直接导致,后妃参政的机会大大减少。

尽管后妃的权力空间在不断缩小,但后妃仍然可以通过政治博弈,发挥自己的影响力。影响力主要有两种模式,皇后模式,和太后模式。我们分别看一下。

先看“皇后模式”。

皇后是中国古代唯一可以跟皇帝平起平坐的人。皇帝有加冕仪式,皇后也有同样隆重的立后仪式。立后的时候,皇帝要祭告天地,在太庙奏报先祖,并向皇后颁发印章作为信物。

看起来,皇后有很大的权力。后宫所有的嫔妃、宫女都要接受皇后的统领。而且,皇后“母仪天下”,是全天下女性的榜样。但理想的皇后,一定是被各种传统道德束缚的形象。比如,端庄、坚韧、节俭、顺从,多生育皇子,不干涉朝政。

事实上,制度并没有给皇后多少实际权力。

但皇后毕竟是皇帝的正妻,跟王朝最高统治者生活在一起。一些有野心的皇后,会寻找机会,借助皇帝权威,发挥自己的影响力。

南宋光宗的皇后李氏,史书给她的评价是“妒悍”。直接用妒忌、剽悍来形容一位皇后,还是挺少见的。这位李皇后真不是个省油的灯,她经常挑拨丈夫和公公的关系,不让丈夫宋光宗去探望公公宋孝宗。最极端的事情还要数这件:一位宫女服侍光宗洗手,光宗看到宫女双手的皮肤雪白光洁,很是喜欢。几天后,李皇后为夫君献上一道食盒。光宗打开后被吓坏了,里面盛着那位宫女被砍下的双手。这类事情经常发生,导致光宗精神状态越来越糟糕,后来甚至没法正常上朝了。借着这个机会,李皇后开始过问国家大事。

既然,皇后干政的权力来自皇帝,那皇帝是不是可以收回权力呢?或者把权力借给别的女性呢?

在古代,这是常有的事情。皇后的身份风光无限,但她们的政治权力却特别脆弱。

立后、废后原本是关系国本的大事。但明代竟然五次废黜皇后,而且非常随意。就拿明宣宗来说,宣宗的原配皇后胡善祥是一位难得的模范皇后,她不只举止端庄,而且经常劝谏贪玩的皇帝多为国事操心。当初,胡皇后和明宣宗的这桩婚事,还是宣宗的祖父明成祖朱棣牵的线。但明宣宗不喜欢胡皇后,就找了个理由,说胡皇后“无子多病”,逼着胡皇后自己上表请求辞去皇后之位。

而且,明清皇帝还在有意识地缩小皇后和其他妃嫔间的差距。朱元璋有一位爱妃孙氏。孙妃去世后,朱元璋让孙妃生的皇子守孝三年。以前,让皇子守孝三年这样隆重的礼仪,一般只出现在皇后、太后身上。朱元璋这样做,就是为了缩小后妃系统中,皇后和其他嫔妃的区别。目的是让后妃回归到家庭妻妾的本质,尤其是让皇后意识到,“你只是皇帝众多妻妾中的一员,没有那么与众不同”。

到清朝,皇后和其他妃嫔之间的差距进一步被缩小。有五位妃子升格为皇后,这还不算死后追封的那些,这是不合礼法的。另外,如果皇帝的宠妃在皇帝之前过世,不管这位宠妃是不是太子的生母,都可以下葬皇陵。

如果皇帝宠幸某位妃子,他就会把权力分享出去。中国历史上出现过一次保姆变贵妃的事情。说的是明宪宗的宠妃万贵妃。万贵妃四岁入宫成为宫女,在二十岁的时候,被派去做保姆,照顾三岁的太子。这位太子就是未来的明宪宗。十四年后,明宪宗继位,三十四的保姆万氏竟然成为皇帝唯一宠妃,在朝中呼风唤雨。

明朝倒数第二位皇帝明熹宗,也有类似明宪宗的情况。明熹宗最著名的标签是“木匠皇帝”,其实这位皇帝还有件匪夷所思的事情,就是非常依恋自己的奶妈客氏。 熹宗继位后,敕封她“奉圣夫人”,并赐予她金印。即使皇后和群臣强烈反对,熹宗仍然让奶妈客氏住在附近。客氏也没闲着,与大宦官魏忠贤联手干预朝政,搞得人心惶惶。

无论是南宋的李皇后,还是明朝的万贵妃、客氏都曾拥有很大的影响力。但这种影响力严格来说是不合法的,也不持久。她们的权力来自同皇帝的亲密关系,被宠幸的时候,可以干预朝政,翻云覆雨。一旦失宠,或皇帝过世,她们立刻会被打回原形。

说完皇后模式,我们再看太后模式。

看起来,太后无非就是上一代皇帝的妻子,她们的权力有什么特别呢?

太后的权力,跟皇后不大一样。皇后过问朝政是不合法的,但太后的权力可以在特殊情况下,获得大臣的承认。

遇上未成年皇帝登基的时候,太后这个应急机制就会启动。太后会作为皇帝的监护人“临朝称制”,暂时代理皇帝执掌国政。一些能力出众的太后,会抓住机会,释放自己的影响力。

太后的权力能有多大呢?

我们来看两位最有名的太后。一位是宋朝的刘太后,她是武则天之后第一位掌握大权的后妃。另一位我们都很熟悉,慈禧,她是中国古代史上,最后一位影响力巨大的后妃。

先说宋朝的刘太后。

宋朝跟唐朝比起来,总会给人一种全面收缩的感觉。不仅疆土面积收缩,作战能力萎缩,连女性的自由度也大大降低。宋朝的“程朱理学”有一句话你可能听过,“饿死事小,失节事大”。听起来,宋朝女性地位一落千丈。

其实,在两宋三百年的时间里,有多达9位太后临朝称制,别的朝代再没有这么大规模。作者马克梦教授统计,宋朝影响力巨大的太后、皇后在位年数加起来超过百年。也就是说,宋朝三分之一以上的时间里,后妃都具有显著影响力。其中,影响力最大的就要数这位刘太后了。

刘太后是宋朝的第三位皇帝宋真宗的妻子。真宗身体不太好,没当几年皇帝就过世了。仁宗继位的时候才13岁,这个时候,刘太后就以皇帝监护人的身份出面了。

后妃听政,引起很多大臣的警惕。我们前面说过,宋朝正式确立了“垂帘听政”制度,后妃临朝必须设一个帘子,把她们和大臣隔开。这项制度最初就是针对刘太后的。

刘太后曾经提议为自家宗族修建祖庙。这个举动可把大臣吓坏了。后妃设立祖庙,相当于后妃不再承认自己从属于原来的皇室,而要另辟一条皇族血统。武则天称帝之前,就干过这件事。看到大家强烈反对,刘太后不得不这件的事情放在一边。但她并没有收手。在一次祭祀太庙的场合中,她竟然穿上龙袍。大臣们拦都拦不住。

刘太后真的想登基称帝吗?刘太后其实还是有分寸的。有一次,一位官员向太后进献《武后临朝图》,暗示刘太后称帝。刘太后当场甩脸,直接把画扔地上,表示自己绝不会有非分之想。

其实,刘太后是否真的想称帝,这个问题对我们来说并不重要。关于刘太后,有一点值得我们关注。

你可能听说过一个叫故事,叫“狸猫换太子”。故事的主人公是宋真宗的两位妃子,一位是李妃,一位是刘妃。话说,李妃生了皇子后,刘妃特别嫉妒她,就让人找来一只狸猫,扒掉皮,然后偷偷把皇子给调包了。宋真宗以为李妃生了妖孽,把她打入冷宫。这刘妃竟然还不收手,又派人火烧冷宫。李妃侥幸活命,流落在民间,很多年后,在包拯的帮助下,她回到宫里。

这里的刘妃,人物原型就是刘太后。其实刘太后掌权期间,工作做得很不错。比如,刘太后生活很节俭,自己穿的衣服,甚至比不上皇帝身边的侍女。还有,她提拔了很多优秀的官员,著名的宰相吕夷简就是代表。另外,中国最早的纸币“交子”,也是她掌权期间出现的。

为什么刘太后在民间的形象那么糟糕呢?

主要有两个原因,第一个原因是,刘太后并不是仁宗的生母。在古代,这种情况倒是很常见。按照宗法传统,皇后如果没有儿子,地位比较低的嫔妃生了儿子后,皇后就会把婴儿抱来抚养。婴儿如果当了皇帝,皇后会升格成太后。这样做,是为了维护皇帝家庭内的秩序。但听起来,确实有点于心不忍。

刘太后民间形象不好,还有一个原因,宋朝还没有把后妃权力严格限制起来,所以刘太后有比较大的发挥空间。追求权力是人的本能,何况刘太后的工作还做得那么好。所以,仁宗成年后,刘太后迟迟不交回权力。另外,仁宗的第一个年号是“天圣”。“天”这个字拆一下就是“二人”,换句话“天圣”暗示了太后与皇帝“二圣临朝”。

尽管刘太后这么优秀,但政治能力出众、权力欲望强,这两个特点,很不符合传统女性的设定。这导致,刘太后在民间传说中变成一位坏女人。

说完刘太后,我们来看慈禧太后。

慈禧太后和刘太后相隔八百年。到清朝末年,后妃的权力早就被牢牢限制了。慈禧面对的局面要比刘太后复杂太多了。

慈禧虽然三次临朝称制,但实际权力掌握在男性官僚手里。比如,慈禧第一次听政,咸丰的同父异母弟奕䜣同时担任军机大臣领班、总理衙门首席大臣、议政王,实际上掌握着国家军政大权。他经常不给慈禧面子。慈禧有个亲信太监,叫安德海,奕䜣看他不顺眼,就找机会派人给杀了。慈禧第二次听政,国家权力是李鸿章等中央官僚掌握的。到第三次听政的时候,清政府对地方的控制力已经大大下降,地方权力实际掌握在各地总督、巡抚手里。慈禧太后下令,要求各地对列强作战,东南各省不仅不理会慈禧,而且私下跟外国达成和平协议,外国人要打就去别的省份打,在东南各省,双方互不干扰。

而且,晚清的国内外环境非常复杂,外有列强环伺、内有地方叛乱。在这种背景下,慈禧先后辅佐了两位小皇帝,同治帝和光绪帝。同治皇帝登基时6岁,光绪皇帝4岁,慈禧太后实在是不容易。

关于慈禧的故事,我们听得比较多,在这里特别关注两件事。

第一件是“辛酉政变”。这是慈禧掌握权力的关键一步。

辛酉年,也就是1861年。咸丰皇帝在热河行宫病逝,临终前,他指派了“顾命八大臣”,在未来辅佐同治皇帝。慈禧跟顾命八大臣关系很糟糕,而且她也不是咸丰的正妻。看起来,慈禧根本不可能获得权力。

但慈禧在有限的时间里,迅速做了两件事情。第一,她鼓动咸丰皇帝的正妻,也就是现在的正宫皇太后慈安和八大臣争权。皇太后身份是后妃合法参政的唯一途径。

第二,她联合了同样与八大臣有矛盾的奕䜣。与男性官僚合作,是太后临朝的必备条件。而奕䜣是咸丰皇帝的弟弟,在朝中是掌权的。

你看,慈禧能抓住咸丰皇帝病逝那么短暂的机会,利用制度,迅速为自己掌权铺好路,可见她政治手腕很了不起。

慈禧政治手腕不错,她的治理能力怎么样呢?

很多人认为慈禧无能而且保守,甚至把清朝灭亡的原因,归在她的身上。我们来看另外一个事,“同光中兴”。

你可能对“同光中兴”这个词不太熟悉,但你一定听过“洋务运动”。中国最早的工业化就是这个时候开始的。我们会把功劳记在曾国藩、左宗棠、李鸿章这些人身上。其实,真正贯穿同治、光绪统治时期的人,是慈禧太后。从第二次鸦片战争之后,到甲午战争之前,这三十多年间,慈禧长期以太后的身份临朝听政。

慈禧虽然是满人,但她在用人方面并不局限。她大胆任用了很多能力出众的人才,比如前面提到的曾国藩、左宗棠、李鸿章这些汉人。在这三十年里,朝廷一方面支持洋务运动,另一方面也在修复太平天国运动带来的创伤。比如,降低农村赋税,鼓励人们耕种。还有大力兴办科举,避免像洪秀全那样的落榜书生造反。这才有了比较稳定的三十年。

那为什么在人们的印象里,慈禧的形象那么糟糕呢?

原因也很简单,一方面是慈禧生不逢时,慈禧无法妥善应对多如牛毛的麻烦。另一方面,慈禧的脾气的确不太好,而且她权力欲比较强。这都导致,慈禧没有在历史上留下一个好形象。

到这里,这本书的主要内容就为你介绍完了。其实,作者还拿中国后妃和国外情况做了比较。

古代统治者应该跟什么女性结婚呢?

为了避免后妃、外戚干政,从宋朝开始,皇族有意识地跟地位比较低的家族联姻。奥斯曼帝国统治者更是立下规矩,娶妻,一定要娶奴隶。

但是在世界的其他地方,王族还是愿意跟贵族联姻,中世纪欧洲各国就是这样。欧亚大陆腹地,曾经短暂出现过一个帖木儿帝国。帖木儿出身比较低微,要想当国王,需要有高贵的血统。怎么办呢?他迎娶了成吉思汗家族的后人,借这个机会,他拔高了自己的政治资本。

古代统治者可以跟多少位女性结婚呢?

为了皇族人丁兴旺,古代中国的皇帝自然是多多益善。女性只要入宫,就是皇帝的人。她们如果给皇帝生了儿子,自己将来就有机会与皇帝合葬,自己的儿子也可能当皇帝。

但在欧洲中世纪,教会只允许国王有一个妻子,国王不能和妻子离婚。国王身边的其他女性只是国王的情人。国王会给她们安排一些宫廷内的工作,把她们带进宫。但他们生的孩子也只是私生子,没有继承权。这一点跟中国古代比起来,要差很多。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.皇后是古代男性约束女性的道德模板,皇后的政治权力很有限,需要借助皇帝权力来发挥影响力。

2.太后是未成年皇帝的监护人,可以在大臣的合作下“临朝称制”,暂时代理皇帝执掌国政。