《大宋之变》 裴鹏程解读

《大宋之变》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者赵冬梅是北京大学历史学系教授、博士生导师,她以历史的研究、教学、传播为己任,曾三次受邀登上中央电视台“百家讲坛”栏目讲授宋史,在学界、媒体界有广泛影响力。这本《大宋之变》是她的最新力作。

关于本书

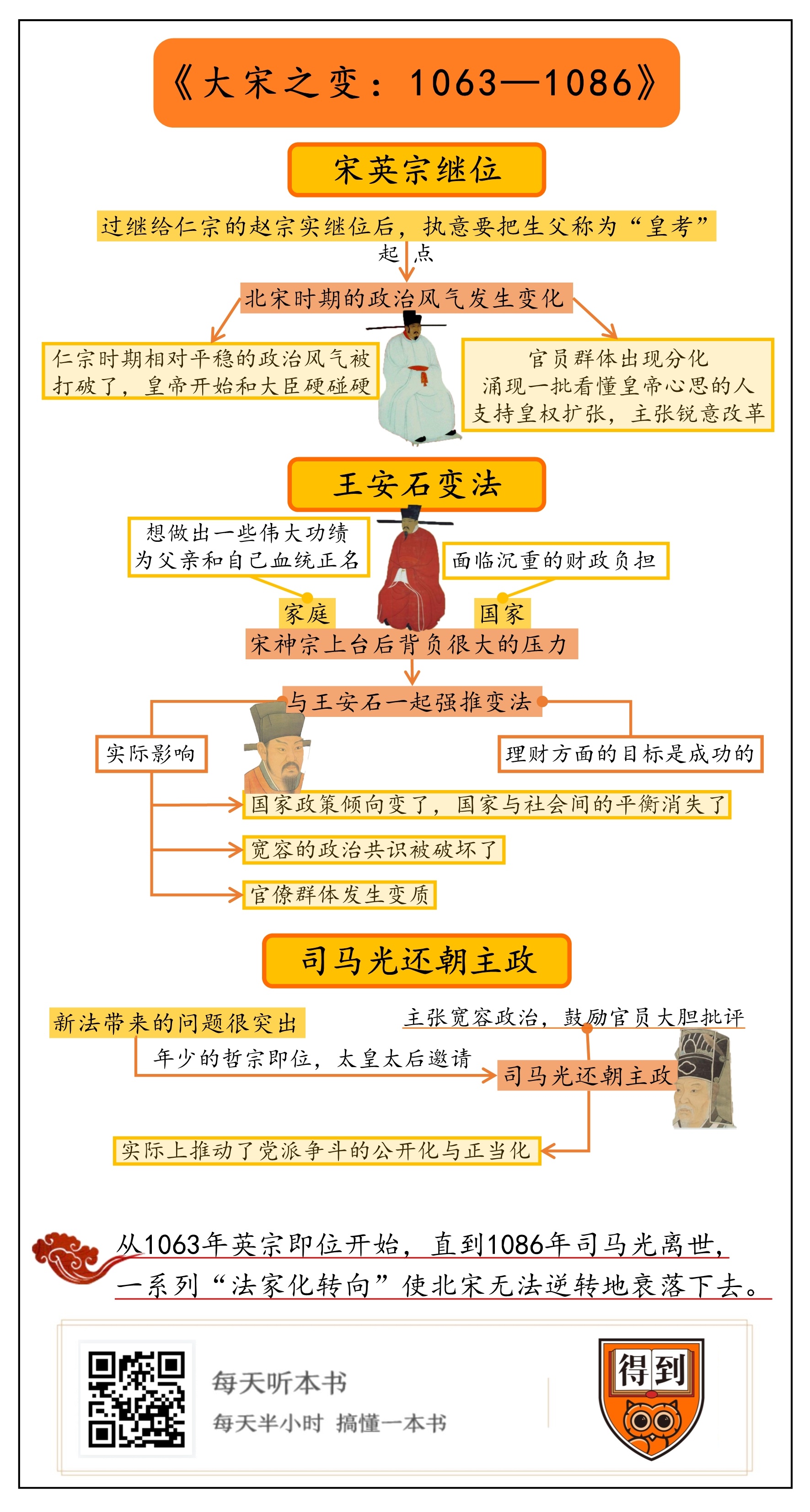

关于北宋迅速衰落这个重要命题,本书提出,核心原因其实是北宋中期的“法家化转向”。仁宗时期,北宋建立起一套君臣合作的儒家政治模式,但英宗即位后二十多年间,皇权做大、臣僚工具化,一系列“法家化转向”使北宋无法逆转地衰落下去,这正是所谓的“大宋之变”。

核心内容

这出从“仁宗盛世”滑落到“靖康之耻”的衰亡大戏有三幕: 第一幕的主人公是宋英宗,他为了给亲生父亲上尊号与群臣大动干戈; 第二幕的主人公是宋神宗和王安石,皇帝因一腔抱负而强推变法; 第三幕的主人公是在宋哲宗前期主政的司马光,反对变法的司马光重返权力中心,面对早已陌生的朝堂却无力回天,未来哲宗亲政再次反转一切。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的书是《大宋之变:1063—1086》。这本书讲的是一个有关“衰亡”的故事。

很多读书人都说,如果要回到古代,那就选北宋。因为北宋“不杀士大夫”,北宋的知识分子最幸福。尤其是宋仁宗在位几十年间,士大夫与皇帝“共治天下”,构建起一套平稳的统治秩序,被后世津津乐道。但北宋还留给我们一个截然相反的印象,北宋后期奸臣当道,靖康之变,国破家亡,两位皇帝被俘。从仁宗驾崩到靖康之变不过六十多年,况且北宋并没有坐等衰亡,王安石变法就是在给北宋续命。那北宋为什么还是迅速衰落呢?

有人说,这是开国皇帝赵匡胤埋下的祸根。赵匡胤出身“军阀”,当皇帝后为防止武将叛乱,过度拔高文官地位,导致北宋在面对外敌时不堪一击。也有人说,因为幽云十六州不在北宋手中,国土缺少山川屏障,金人可以长驱南下。还有人说,王安石才是罪魁祸首,他大搞变法,让国家与百姓争利,北宋社会因此元气大伤,最终崩溃。

今天这本《大宋之变》关注的正是北宋由盛转衰这个话题,作者是北京大学历史学系的赵冬梅教授。赵老师把历史研究、教学、传播相结合,曾三次受邀登上央视“百家讲坛”讲解宋史。对于宋代历史,赵老师特别提出两点心得,第一,无论我们怎样粉饰北宋文人的地位,宋朝仍然是帝制时代的一个环节,皇帝是一切的核心。皇帝的年龄、性格、家庭关系都是影响历史发展的关键因素。所以王朝政治问题要回到皇帝身上找答案。第二,我们现在看历史,总想推演大趋势、总结大脉络,但很多时候历史是由偶然推动的。拿王安石变法来说,神宗选中王安石主持变法是偶然的,甚至连神宗的父亲英宗最初能继承皇位也是偶然的。所以,要想搞清楚王朝政治,还必须要深入历史细节寻找答案。

当我们把握“皇帝”和“历史细节”这两个要素,再去思考北宋为什么衰落,我们会发现,北宋衰落的核心原因其实是北宋中期的“法家化转向”。仁宗时期,北宋建立起一套君臣合作的儒家政治模式,但从1063年英宗即位开始,直到1086年司马光离世,这24年间北宋政治从儒家模式转向了法家模式。对士大夫而言,他们被改造成变法工具,变得偏执激进丧失了应变能力。对皇帝而言,一度被礼法约束的皇权从笼子里走出来,持续膨胀。从君臣共治到皇权做大,一系列“法家化转向”使北宋无法逆转地衰落下去,这正是所谓的“大宋之变”。

接下来,我们就重新回顾一下这段从“仁宗盛世”滑落到“靖康之耻”的衰亡大戏。这出戏有三幕:第一幕的主人公是宋英宗,他为了给亲生父亲上尊号与群臣大动干戈;第二幕的主人公是宋神宗和王安石,皇帝因一腔抱负而强推变法;第三幕的主人公是在宋哲宗前期主政的司马光,反对变法的司马光重返权力中心,面对早已陌生的朝堂却无力回天,未来哲宗亲政再次反转一切。

顺便说一下,「每天听本书」已经解读了《宋仁宗》《宋徽宗》这两本书,讲的分别是宋代士大夫眼中的标杆皇帝“宋仁宗”,以及负面典型“宋徽宗”。其实,这两位皇帝之间还有三位皇帝,正是今天要谈的英宗、神宗、哲宗。

首先,我们来看“大宋之变”的第一幕。这一幕的主人公是宋英宗,英宗是北宋的第五任皇帝,前一任皇帝就是在位长达41年,在后世备受赞扬的标杆皇帝“仁宗”。而英宗,不仅在位时间短,只有三年半,而且充满争议,他在位期间主要做的事,是给父亲讨个合适的名分。按照古代父死子继的原则,英宗的皇位应该传自他的父亲,为什么他要给父亲讨名分呢?

说来也巧,北宋“衰亡”就要从这件听起来有点家长里短的事情说起。英宗其实并不是仁宗的亲生儿子。仁宗在位时间很长,但是一直都没有儿子。在古代中国政治中,皇位的稳定传承不只是皇帝个人的事情,也是国家稳定的关键,仁宗当然很清楚,他该怎么应对呢?

由于仁宗的亲兄弟也早早过世了,仁宗就从堂兄濮王的儿子当中挑选了一个三岁男孩,领到宫中养着。仁宗是要把这个孩子培养为接班人吗?当然不是,这个孩子的使命是“招弟”。也就是说,仁宗认为,把小男孩儿养在宫里,可以帮自己招来男孩儿,也就是图个吉利。

这个小孩儿名叫赵宗实,你肯定猜到了,这就是后来的英宗。想一下,小宗实的处境其实很尴尬。他离开了生父,虽说与皇帝更近,但他与皇位并没有多少关系。只要皇帝有了儿子,小宗实“招弟”的使命就完成了,他就会被送回家中。

仁宗五十多年的生命里有过十六个孩子,其中有三个儿子,但三个儿子一个都没有活下来。于是,一个很悲凉而且荒诞的剧情在小宗实生命里反复上演了二十多年:小宗实被接进宫中“招弟”——皇帝有了儿子——小宗实被送回家——皇帝的儿子夭折——小宗实再次被接入宫中“招弟”——皇帝又有了儿子——小宗实又被送回家——皇帝的另一个儿子也夭折了——小宗实再次入宫……

按理说,随着仁宗岁数越来越长,也该考虑把小宗实正式过继过来。但仁宗内心深处,其实对小宗实充满排斥、拒绝。你想,仁宗每次看到小宗实,首先想到的当然就是自己没有儿子,进而想到江山要落入别人手里,而且还是落入血缘关系比较远的旁支,心里多难受。后来仁宗身缠重病,却仍然竭力回避继承人的问题。直到仁宗去世前一年,他才百般不愿意地把赵宗实立为皇子。注意,承担“招弟”工作二十七年的赵宗实这时只是混上了一个皇子身份,可不是皇太子。虽然仁宗也没有别的继承人了,但他实在不想把皇位交给一个外人。这时的英宗已经三十岁,但他仍然是一个“备胎皇子”。一旦后宫里“哇”地一声有了新生男婴,他还是会被打回原形。由于仁宗对他态度冷漠,宫中管事也表现得十分刻薄,甚至出现过饮食供给中断的情况。

当然,人情冷暖可以忍受,宫里宫外来回折腾也不敢嫌麻烦,甚至皇位最后落不到自己手里,也不算个事儿,就说自己没这个福分吧。只是,他这样一个局外人在皇位问题上不断地被拽进来,踢出去,文武百官还有后宫王妃对他是一种什么态度呢?更可怕的是,将来仁宗有了皇子,并且成为皇帝,赵宗实作为一个曾经的皇位竞争者,未来能不能全身而退,恐怕都难说。

最终,仁宗在病入膏肓中遗憾地离开了人世。经历了二十多年的压力、惊吓、失落,赵宗实成为皇帝,一块悬着的石头落地了。“备胎皇子”获得最高权力,原本压抑的内心,终于获得了舒展、伸张,甚至是膨胀的机会。

英宗继位后,一个非常关键的问题显露出来——如今成为皇帝的英宗,应该给皇帝的生父濮王怎么样的名分。或者简单粗暴点说:英宗还可以用“父亲”称呼自己的生父嘛?

这在古代,这是个至关重要的事情。按照礼制,在皇家血统中,英宗的父亲是皇族旁支,仁宗皇帝这支是大统,英宗被过继给仁宗,成为仁宗和曹皇后的儿子,这意味着英宗从旁支进入大统,荣幸地成为皇族嫡系长房的儿子。按照儒家的伦理主张,英宗应当用侍奉父母的礼仪侍奉仁宗和曹皇后,对于亲生父母,要降低规格。

但英宗怎么会忘记自己这二十多年是怎么过来的,想想当初,仁宗对待他的冷漠警惕,哪儿半点父子情分,历经委屈的英宗当然咽不下这口气。但是作为皇帝,他需要矜持,于是,英宗把这件事情扔给大臣来讨论。

一些官员看懂了英宗的心思,提出“礼不忘本”,身体发肤受之父母,讲礼制,怎么能不认生身父母呢。但一些持反对意见的官员认为,“治身莫先于孝,治国莫先于公”,英宗作为仁宗的孝子,既是修身之道,也是治国之要,所以英宗应该称他的生父为“皇伯”,也就是“皇帝的伯父”。

把自己的亲爹叫“伯父”,英宗哪能受得了。于是他扩大讨论范围,让朝廷中级以上官员集体商议,以便争取支持。不过,在那个儒家礼制主导的时代,显然反对意见会很多,英宗这么做只能是自取其辱。有人上书反驳英宗:陛下您想,如果仁宗和您的亲生父亲濮王都在世,当着两位尊长的面,您叫谁父亲呢?面对百官百姓,您必然叫仁宗是父亲。现在二位去世了,您却想称呼濮王为父亲,这不是小人的举动吗?

我们试着跳出来想一下,英宗真的对自己的亲生父亲濮王很有感情吗?不见得。英宗的亲生母亲出身低微,英宗的身份也好不到哪儿。而且,英宗在濮王二十多个儿子里,排行居中,存在感很低。所以,即使英宗一直生活在濮王那边,濮王也不见得正眼看他。

但到这个时候,能不能称呼濮王为父亲,已经不仅仅是英宗的家事,甚至不仅仅是国家礼制的事情,而涉及大宋王朝皇帝权力的问题。

我们常说,仁宗尊重士大夫,容忍并鼓励批评,士大夫可以在朝堂中各抒己见。但这是很偶然的。如果你听过另一本听书《宋仁宗》就会记得,仁宗性格内向,朝中大臣便填补了权力的空缺,积极参与国家政策讨论。加上内向的仁宗长期在位,士大夫的优势地位因此获得巩固。“君臣共治”也就变成了一种所谓的传统。但像仁宗这样保持克制、性格内向的皇帝总归是少数。英宗显然不吃这套。

还有这样一个小插曲,英宗刚继位时突然得了一场大病。有几个月,其实是自己的养母,也就是仁宗的皇后,当今的曹太后执政的。你想,当英宗历经坎坷真正掌握权力时,当然得伸伸胳膊蹬蹬腿。

所以,英宗应该怎么称呼自己的生父,这个说大也不是很大的问题,只是北宋政治风气变化的一个起点。虽然,持反对意见的大臣在舆论中占据明显优势,但英宗就是要掰掰手腕,他执意把生父濮王称为“皇考”,也就是“皇帝过世的父亲”,同时把反对的官员赶出了权力中心。

请注意,这时,北宋时期的政治风气发生了两个变化。第一,仁宗时期相对平稳的政治风气被打破了,皇帝开始和大臣硬碰硬。第二,官员群体出现了分化,官员中涌现出一批人,他们看得懂皇帝的心思,支持皇帝扩张权力,并主张锐意改革。

如果说英宗给生父争名分,是“大宋之变”的启幕,我们很想看看随后他会怎么做。只不过英宗在位不到四年,仅仅36岁就去世了,接下来会发生什么事情呢?

下面,我们进入“大宋之变”这部戏的第二幕,主角从英宗变成了他的儿子神宗。

以前,我们常常把宋神宗看作王安石变法的配角,好像这场改革完全是以王安石为中心展开的。前面说过,皇帝才是古代政治的核心,从历史细节入手我们会发现,神宗是变法绝对的第一责任人,王安石的出现其实有点偶然。

先看,为什么神宗要强推变法?

这是因为,神宗上台后背负了很大的压力。第一个压力,来自家庭。神宗的父亲英宗十六岁就生了神宗,但三十出头才当上皇帝。所以,神宗从小就能体会到父亲做“备胎皇子”时的憋闷、失落和心惊胆战。父亲当皇帝三年半就去世了,二十岁继位的神宗当然想要做出一些伟大的功绩,比如开疆拓土,扫除边患,通过实力来为父亲正名,为自己的血统正名。

神宗的第二个压力,来自国家。往远说,北宋长期面临着来自西夏的军事压力,对于国家,这是沉重的财政负担。从近处说,北宋四年内有两位皇帝过世,两场国丧接连举行,这也是财政负担。一句话,朝廷真的缺钱了。神宗要想维持帝国日常运转,要想有效地对付西夏,得想办法在国库里存点钱。

不过,神宗年龄还小,他要想有所作为,必须获得能臣,而且是善于理财的能臣辅助。谁是合适的人选呢?

你可能想到王安石,但这时,还轮不到他出场。

神宗最中意的是一位叫张方平的官员,他从仁宗朝就在当官,是难得的财政专家,资历深、有想法、能推行。他在第一次担任国家财务部门负责人“三司使”的时候,就为京城积攒了足够三年使用的粮食,和足够六年使用的马料。第二次担任“三司使”时,甚至为京城攒够五年的粮食。但是有人举报,张方平任职期间曾经利用权势强行低价买下一家客栈,在反对声中,张方平失去了进一步上升的机会。没有了张方平,这才轮到王安石崭露头角。

王安石是一个大胆的改革派,别人在他身上也找不出什么道德瑕疵,司马光评价他“才高八斗,不贪图富贵”。一次,宋神宗召见了王安石,王安石奏请神宗振作精神,“挺身做一个大有为之君”。神宗倍感振奋,打破约束、有所作为的心愿更加强烈。

讲到这段,我们常常会说,神宗是王安石的伯乐,但我们从年龄上看,神宗二十出头,是个血气方刚的少年,而王安石已经年近五十,是一位成熟的政治家。君臣二人,无论是年龄,还是政治经验,更像是儿子与父亲,学生与老师。

雄心勃勃的君主与老练成熟的臣子合作,锐意改革,对于朝廷和国家来说,都是一件好事。从古至今,有关王安石变法的讨论研究特别多,在这里我们只从一个维度简要看一下——变法的目的是否达到。前面说过,神宗打算有所作为,具体来说就是对西夏用兵。迫于财政压力,神宗支持王安石进行变法,核心工作就是理财,充盈国库。我们看一下后来的历史,北宋确实对西夏发动了战事,而且神宗过世后,户部尚书清点国库,里里外外还有一亿贯钱,大约是北宋政府一年的财政收入。这已经说明了,王安石变法在理财方面是成功的。

既然最初的理财目标基本实现了,北宋为什么还会衰亡下去呢?

对于王安石变法,我们对具体措施关注很多,其实措施造成的影响、引发的连锁反应才是关键。赵冬梅老师认为,变法对宋朝最大的损害在政治文化方面。王安石变法政策设计是很好的,但是神宗与王安石只关注目标,却对实际影响关注不够,种种措施导致北宋的政策倾向、政治共识、官僚风格的大转向,这是北宋“衰亡”的关键。

首先,北宋的国家政策倾向变了,国家与社会间的平衡消失了。仁宗时期,政治气氛宽松,国家政策的制定会经过反复讨论,最终的结果虽然是折中妥协的,但能顾及各方利益。之前,国家财政也有问题,但一定程度上藏富于民,国家和社会之间保持着某种平衡。变法期间,变法派虽然标榜“摧抑兼并”,也就是避免有钱人侵占更多田产,但神宗在国家财政紧张时还能发动对外战争,神宗死后国库存留甚至相当于北宋政府一年的财政收入。这些钱从哪儿来呢?当然是民间,变法的敛财本质不容否认。这就更不用说,一些推行新法的官员背地里有多少违规操作,中饱私囊。变法派把民间财富像挤牙膏一样挤出来,放入国库,或是放入自己的口袋,国家和社会、统治群体与平民群体间的平衡被粗暴地打破了。你会说,神宗和王安石作为变法的操盘手,难道看不到这些吗?

来看王安石变法带来的第二个后果,宽容的政治共识被破坏了。北宋很讲究遵循“祖宗之法”。宋仁宗时期君臣合作的政治模式,在宋神宗时代当然也成为“祖宗之法”的一部分。但王安石有一句话你可能听过,“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”:天变没什么可怕的,“祖宗”也不再值得效法,一切反对变法的言论都是流俗,不值得留意。王安石还告诉神宗,“活着的皇帝本人就是祖宗”,不必听命于太庙中的死人牌位,神宗被彻底“解放”了。仁宗时代,皇帝要想打仗,大臣会发表意见,有人支持,有人反对,有人建议多加考虑再决定,几番辩论后得出当下的最优解,皇帝即使不完全同意,也会习惯性地拍板。但当今神宗要打仗,打仗需要钱,王安石负责变法理财,那么支持王安石的就会被重用,提反对意见的就是对皇帝不忠。你看,北宋的权力原本被皇帝和各位大臣分享,但到神宗时期,分散在大臣手中的权力开始向行使宰相职权的王安石手中汇聚,最终聚拢在神宗手中。宽容的政治共识被破坏了,皇权专制越来越赤裸。

仁宗时期的“君臣共治”,可是仁宗和群臣合力的结果,到神宗时期,皇帝性情大变,那群臣风格有什么变化呢?

这就要说到王安石变法带来的第三个后果,官僚群体的变质。神宗与王安石要想变法,就必须保持官僚队伍意见和行动统一,也就是说要把官僚队伍变成顺手的工具。我们先看神宗和王安石对反对派的态度。可以想到,反对者必然会受到排挤,甚至有一位叫唐介的副宰相就是被气死的,而没气死的都被赶下中央的重要岗位。司马光是著名的反对派,由于他资历深,神宗原本打算请他出任枢密副使,这是副宰相一级的高官,条件是要求司马光停止批评。但司马光选择拒绝,随后转身离开,退居洛阳十五年,成就了伟大的《资治通鉴》。再看,神宗和王安石对变法派的态度。变法的目的是理财,说白了就是敛财。为了完成绩效考核,变法派成为一群工具性极其突出的“新官僚”,他们服从、高效、没心肝,只关心朝廷的想法,不关心百姓的疾苦。王安石不过问地方社会受到的损害有多大,只关心“获得了多少实际利益”。有一位学者说:“官僚像商人追逐利润一样将新法推广到帝国的每一个角落。他们日常面对的正是利益的算计和官位的升迁。在这种背景下,一种新的风气开始形成。”仁宗在位时期,为民说话的为官理念、“不求声誉,以宽简不扰为意”的行政作风,一时烟消云散。

回头来看,这场变法呈现这样疾风暴雨式的面貌,与一心想要证明自己的神宗、性格刚毅果断的王安石密不可分。那当王安石离开权力中心,当神宗驾崩,反对派给新法踩急刹车,这种已经启动的大变局还能逆转吗?

大宋衰亡这部大戏的第三幕拉开了,这一幕的主人公是司马光。

神宗驾崩后,哲宗少年即位,由于皇帝年少,神宗之母太皇太后摄政。新法带来的问题已经很突出,太皇太后便邀请资历深厚的司马光还朝主政。年迈的司马光已经远离政治中心十多年,他重返政坛后还能力挽狂澜逆转变局吗?

司马光是一位杰出的史学家,但他却缺乏政治家的魄力与手段。司马光主张宽容政治,希望宋朝在政治风气上能重返仁宗时代。他鼓励官员大胆批评,哪怕是批评他本人。但今非昔比,如今站在朝堂上的,已经是矛盾重重、党派林立的工具化官僚。经历了变法时代,他们已经失去仁宗时代就事论事、宽容妥协、课题分离的大局观与中庸之道,他们只会在打击政敌方面表现得义无反顾和不择手段。现在,司马光放任官员大肆批评,实际上推动了党派争斗的公开化。

事实上,连司马光本人也无法做到宽容妥协、就事论事。司马光虽然主张各抒己见,但他本来就是变法的反对派,当别人提出变法也有可取之处,不应该全部废除,司马光会本能地联想到变法的各种严重弊端,他认为仁宗时期政治模式才是最理想的,那个时候没有变法,却是最好的时代。所以,与司马光观点不同的人,就会失去平等沟通的机会。而且,司马光是被请回朝堂的,他的资深反对派标签更外耀眼,很多人会聚拢在他周围,事实上,一个新的政治小团体形成了。

坚信宽容政治的司马光注定无法实现宽容,王安石和神宗为宽容政治开掘了坟墓,而司马光将眼睁睁看着宽容政治被埋葬,他自己也将挥锹铲土。

这部以“衰亡”为主题的大戏,讲到这儿,还有一个段尾声。

司马光当宰相十六个月后,便去世了。几年后十六岁的宋哲宗继位。同样是少年继位,他甚至比他的父亲神宗继位还要早。前面说过,王安石变法导致皇帝的权力被放出了笼子,无论是出于有所作为留名于后世的宏大愿望,还是一个人追逐权力的本能,哲宗都会牢牢掌握并大胆使用权力。于是,相似的一幕发生了。司马光死后,他的支持者被清理出朝堂,革新派被重新启用,王安石变法中的许多政策被恢复,同时,哲宗再次对西夏出兵,并取得胜利。看起来,哲宗实现了神宗当初对付外敌、建立功业的志向,但大宋之变已经无法逆转。

因为,党派割裂无法复原,党派斗争始终持续,朝廷动荡一刻不停。仁宗时期的平稳而活跃的政治景观已经一去不复返了。官僚集团的矛盾白热化,陷入“恶性分裂”。士大夫因内斗自我消耗,集体迷失方向,失去了制衡皇权的力量。这时,皇帝和宰相将个人私欲与派别利益置于王朝整体利益之上,于是,后来有了宋徽宗采办“花石纲”的故事,有了奸相蔡京、童贯的故事,有了梁山起义、方腊起义,和女真人兵临城下、徽钦二帝被俘的故事。

似乎王安石变法导致了北宋政治的逆转。当然,这一切不能只归咎于王安石,逆转的根源在英宗朝就已经埋下。漫长而艰险的即位过程造成英宗心理扭曲,行为失当。神宗少年继位,力图为父雪耻,“大有为”之心呼之欲出。皇帝因素发生变化,王安石作为宰相,只不过是逢君之欲,顺势而为。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.王安石变法政策设计是很好的,但是神宗与王安石只关注目标,却对实际影响关注不够,种种措施导致北宋的政策倾向、政治共识、官僚风格的大转向,这是北宋“衰亡”的关键。

2.司马光是一位杰出的史学家,但他却缺乏政治家的魄力与手段。他放任官员大肆批评,实际上推动了党派争斗的公开化。坚信宽容政治的司马光注定无法实现宽容。