《士与中国文化》 三津解读

《士与中国文化》| 三津解读

关于作者

余英时,当代著名历史学家,曾任密歇根大学、哈佛大学、耶鲁大学教授,香港新亚书院院长兼中文大学副校长,普林斯顿大学讲座教授,曾获“人文领域诺贝尔奖”之称的“克鲁格奖”、国际学术大奖“唐奖”。余英时的史学研究视野广泛,其中最重要的,就是关于“士”与知识分子的一系列研究。

关于本书

在本书中,余英时通过中西对比、纵贯古今的研究,为我们解读了“士”与知识分子的关系,士阶层的兴起和两千多年中的发展演变,中、西方古代的知识阶层的异同,士人代表的“道统”与皇帝代表的“政统”之间的关系,以及士人一以贯之的精神品质。

核心内容

本书的核心思想是:士是中国古代的知识阶层。在2000多年历史中,虽然士人的外在形态不断变化,但他们身上有一股精神是一以贯之的。他们处在道统与政统之间,一方面对“道”保持不懈的追求,一方面关心并投身现实政治、社会秩序的建构。士人将修身作为治国平天下的前提,努力在政治权力面前保持自重,他们对中国文化的发展起了重要的作用。“士”是中国文化史上一条动脉。虽然到了现代,传统的“士”一去不复返了。但是“士”的灵魂仍然以种种方式,或深或浅地缠绕在“五四”以来的现代中国知识分子身上。

你好,欢迎每天听本书。这期音频解读的是《士与中国文化》。这本书是对中国当代学术界、知识界影响很大的一本书,也可以说是一本关于中国知识分子与中国文化的经典必读之作。作者是著名的旅美华人历史学家余英时。这本书大约有60万字,我会用大约30分钟,为你讲述书中精髓:中国传统社会中的一个特殊阶层——“士”阶层兴起、发展、演变的历史过程,以及“士人”与中国文化的关系。

中国古代有许多关于士的格言、成语,比如“士志于道”“士不可以不弘毅,任重而道远”“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。从这些话中可以听出,士是一个特殊的群体,他们身上承载着中国传统文化一种独特的精神气质。可以说,士的历史文化特质,是理解中国文化精髓的一把金钥匙。不仅如此,“五四”以来,一批接受过现代教育的新知识分子还把士作为自己的文化祖先,视其为古代的知识分子,试图从士身上找到自己的文化根源。因此,近百年来知识界关于士的研究时常成为热点。

早在民国时期,关于士与知识分子的研究著作就已经出现,比如费孝通、吴晗的《论绅士》《论知识阶层》等一系列著作。但是新中国成立后,大陆的历史研究者把主要着眼点,转向了阶级斗争史、社会形态史的研究上,几乎没有人再关注知识分子与知识分子史的研究。直到“文革”结束,社会对知识分子才逐渐有了重新认识的条件。

上世纪80年代,知识界迎来了改革开放之后文化反思的热潮。一方面,放眼世界,现代化、全球化的冲击,让一部分知识分子深受刺激。另一方面,日本和“亚洲四小龙”的迅速崛起,又让人们对东亚传统文化的现代价值产生了丰富想象。“全盘西化论”“儒学复兴论”“西体中用论”……这些关于文化走向的争论,一时成为知识界聚焦的中心。

就是在那场文化热的浪潮之中,《士与中国文化》于1987年在国内首次出版,引起了读书界的广泛关注和热议。书中内容恰好呼应了文化热中提出的众多问题,为我们认识中国文化打开了一扇重要的新窗口。本书的第一版共收录了8篇论文。2003年再版时又增加了4篇论文、1篇附录,这便是现在读者最常见到的版本。

关于士与知识分子的早期研究,多是从社会学、政治经济学等外在视角进行考察。但《士与中国文化》跟这些研究不同,这本书引入了文化史、思想史的视角,特别强调了士人精神在人文层面的历史与现实价值。作者梳理了不同时期士人外在形态的历史演变,同时展示了士人一以贯之的精神品质,也就是对“道”的不懈追求,对建立理想政治、社会秩序的不懈追求,以及士人在权力面前表现出的自重。这本书对国内后来兴起的知识分子研究热影响极大。

本书的作者余英时生于1930年。他原本出生在天津,但抗战爆发后,被迫回到家乡农村。抗战八年,他在乡村中也生活了八年多。当时的中国乡间与现代世界几乎隔绝,乡村的生活秩序完全是儒家伦理维系下的宗族自治。没有电灯、自来水、汽车,也没有现代式的学校,已经开始上小学的余英时在乡间不得不转入私塾。余英时后来常说:“人类学家强调文化研究必须身临其境和亲自参与,我的乡居就是一个长期的参与过程。”这段生活体验使他对中国传统文化有了生动而直观的认识。

后来,余英时在香港求学,师从钱穆先生。钱穆是著名的历史学家,同时也是中国文化的坚定维护者。他有着强烈的文化使命感,“一生为故国招魂”,他后半生生活在香港、台湾,始终保持对中国文化的认同,并终身致力于中国文化研究。钱穆的代表作是系统阐发中国历史和文化发展脉络的名著《国史大纲》。

余英时曾用一个专门的笔记本,摘抄《国史大纲》中的重要观点,并不断向老师请教。令他记忆深刻的是,钱穆先生对待学问的开放态度。老师告诉他说:“你的笔记本最好留下一半空白,将来读到别人不同的见解,可以写在空白处,以便进行比较和进一步研究。”余英时对此念念不忘,他曾说,钱先生是对他学术上影响最大最深的一位老师。

余英时研究士与知识分子的第一篇论文发表于1956年,此后不断有著作问世。他的研究贯通古今,对古代士人和现代知识分子都有过专论。他的学术成就得到海内外学界的广泛认可,并获得了有人文领域诺贝尔奖之称的克鲁格奖,近年又获得国际学术大奖唐奖。余英时的史学研究视野很广泛,但他曾说过,关于士与知识分子的研究是他治史生涯的一个重点。

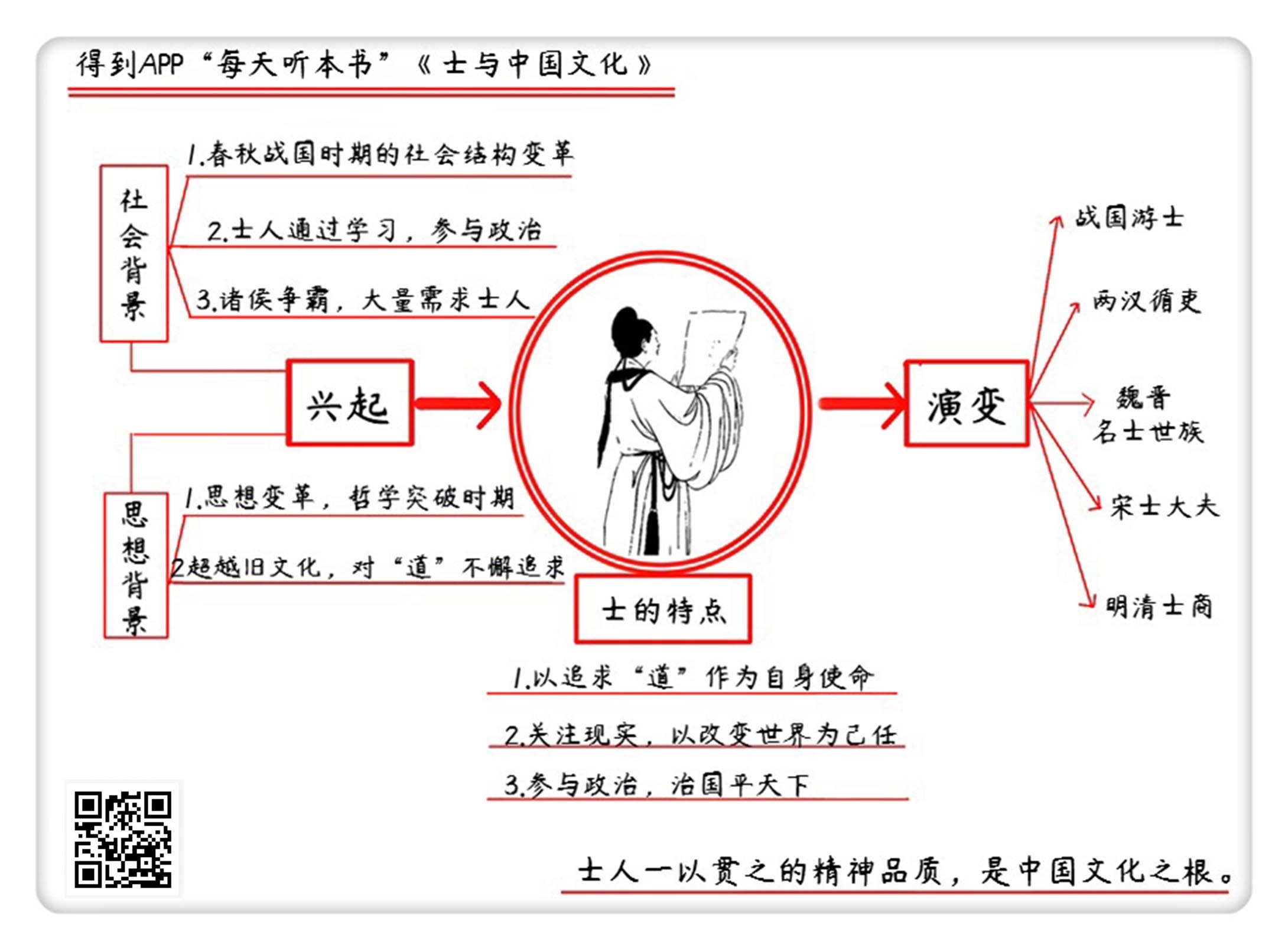

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中重点内容。书中涉及的内容从春秋战国一直到晚清,纵贯2000多年历史。在这里,我们不必逐篇展开。在我看来,本书收录的十几篇文章主要讨论了三个问题:第一,作为中国古代的知识阶层,士阶层是怎样兴起的?第二,中国士阶层的特点是什么?第三,士阶层在历史上的发展演变是怎么样的?

下面我们来看看士阶层或者说中国古代知识阶层,是怎样兴起的。

前面说过,“五四”以来,关于士的研究就是中国知识界关注的一个热点。这主要因为这个问题对中国知识分子来说,有着对自身历史渊源进行寻根的意义。早期有些学者从古文字学的角度解“士的起源。

比如,有人认为士字与国王的王字同源,都像一个拱手端坐的人,说明士与政治、礼仪有关;有人认为士字的形状像一柄战斧,说明士与战争有关;也有人认为士字像禾苗插到地里,说明士与农业相关;还有人认为士与事情的事字同源,表示士是做事务性工作的中下层官吏。但余英时认为,用文字学来解释士的起源,只能说明在非常古远的时代士字的意思,而本书所要讨论的是,作为中国古代知识阶层的士,是怎样兴起的?它的背景是什么?对此,余英时从社会变革和思想变革两个层面进行了分析。

先从社会变革的角度来看,周代社会原本是一个金字塔式的结构。塔尖是周天子,下面依次是诸侯、卿、大夫和士,他们都属于世袭贵族,其中士的等级最低。在士阶层的下面就是庶人、工匠、商人、奴隶。这个社会结构原本非常稳固,可是到了春秋战国时期,战争、内乱不断,原有的社会结构发生了巨变。一部分没落贵族从旧的等级体制中游离出来,同时一部分庶民通过不同途径,从社会下层浮上去。士阶层恰恰处在上下浮沉的交会处,人数大大增加。

孔子的弟子中,颜回出身旧贵族,曾参来自庶人之家,虽然出身不一样,但他们都是典型的士。此时的士不能再通过血缘关系获得贵族身份,而是成了士、农、工、商这四种平民中的一种。士人要通过求学,获得参与政治的机会,他们以此为职业,也就是所谓“学而优则仕”。各诸侯国为了争霸的需要,对这种学有所长的职业官僚需求量大大增加。这就是古代知识阶层——士阶层兴起的社会背景。

不过,光从社会变迁的角度讲,还不足以把问题说透,也不足以说明士文化能够延续2000余年的原因在哪里。解释这个问题正是《士与中国文化》这本书的一个重点。余英时指出,现代人之所以把士当作古代的知识阶层,主要是因为他们拥有的知识。因此,必须从思想变革的文化层面来探究士阶层兴起的原因。在这里,他引用了西方学者提出的概念——哲学的突破。

哲学的突破是指,公元前一千年到公元元年期间,在希腊、以色列、印度和中国这四大古代文明,原有的社会文化秩序被打破了,出现了一批哲人,努力寻求新的突破。他们摆脱了旧式的迷信和巫术文化,改用一种新的理念、新的信仰来理解宇宙,理解自然,理解天与人的关系。

比如在希腊,涌现出苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等一批哲学家,他们不再以神话的方式来解释世界,而是提出现实世界之外存在一个理念世界,一切本质规律都出自理念。在以色列,出现了一批“先知”,他们明确了上帝为造物主这一信仰,把世界分为上帝的天国和上帝创造的人世,提出人类应该推行上帝的意旨。在印度,也出现了他们的圣贤和佛陀,出现了《奥义书》哲学和佛教哲学,提出业报和轮回的观念,认为现实世界是虚幻的、苦难的,彼岸世界才是真实的、美好的。这些新出现的思想、信仰达到了前所未有的高度,对后世影响深远。这就是所谓哲学的突破。在此之前,各大文明的知识系统还处在巫术、迷信、神话的氛围之中。在此之后,相对独立的知识阶层才得以出现。

这一情况同样出现在中国。春秋战国时期也出现了旧文化系统的崩溃,也就是所谓的“礼崩乐坏”。传统的礼乐文化到了此时已经被认为是虚伪的形式,不再被人们真心遵守。为了克服弊端,诸子百家纷纷提出了对世界、对社会秩序的新认识。有些对礼乐文化的意义做出了新的解释,有些则要彻底批判、抛弃礼乐文化。虽然他们的理论各有不同,但他们大多使用了道这个概念,把是否符合道当作新的评价标准。

比如,儒家把仁义作为君子之道,道家把自然作为天地之道,墨子明确提出要遵守“先王之道”,法家韩非子也专门著有《守道》篇,并且承认道是万物之始、万物之源。《庄子·天下》篇用“道术将为天下裂”来描述百家争鸣、各持己见的现象。所谓“道术将为天下裂”就是说,天下各家分别论述自己对道的理解,这好像是把道这一个概念变得四分五裂了。这是对战国以来学派林立现象的生动描述。尽管各家阐释的道的内涵不一样,但他们都选用了道这个概念。与希腊哲学家的理想国、以色列先知的天国、印度哲人的彼岸世界相似,中国诸子各家的道也描绘了超越现实的、理想化的秩序准则。

对道的不懈追求,恰恰是新兴的士阶层秉持的价值理念。孔子说“士志于道”“以道自任”,正是强调了这一点。余英时认为,正是由于明确了对道的追求,士阶层的兴起才具有了深刻的思想基础,也因此士文化才得以长久延续。这就是士阶层兴起的社会背景和思想基础。那么在这种背景下出现和发展的士,有什么特点呢?中西方古代的知识阶层又有什么区别呢?

在西方学术界,一般认为现代知识分子应该具有两个特征,一方面是有自己的专业知识,在某一领域内是专家;另一方面,是要关心公共事务,做“社会的良心”。这种关注现实、关注社会的知识分子是近代以后才出现的。马克思有一句名言,说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”余英时认为,这句话恰好点出了西方现代知识分子和古代知识人之间的分歧。在西方,古代知识人只是专注于解释世界,而现代知识分子才开始投身于改变世界。然而在中国,情况恰恰相反。中国古代的知识人——士最关注的就是改变世界。

前面讲到古代四大文明的哲学的突破,余英时在引用这一理论的同时,又做了进一步的发挥。他指出,哲学的突破后,各大文明的哲人都提出了理念世界的概念,但是如何认识理念世界与现实世界之间的关系,中国与其他三大文明有所不同。在希腊、以色列和印度,哲人们认为,理念世界与现实世界两者是一分为二、相互对立的。比如,希腊哲学家提出,理念世界才是真实的,而人们生活的现实世界不过是理念世界不完美的复制品。在以色列,天国与人间是尖锐对立的两个世界。在印度的《奥义书》哲学和佛教教义中,此生被认为是虚幻的,是无常轮回的苦海,彼岸才是永恒的极乐世界。这种将现实世界与理念世界一分为二的现象,余英时称之为“外在超越”。

相比之下,中国的哲学的突破则是以“内在超越”的形式实现的。这是什么意思呢?中国哲学中的道与现实生活并不截然分离、相互对立,而是“不即不离”的。这就是《中庸》中说的“道不远人”,意思是说,道与现实生活是不可以分割的。即使是最超脱的道家著作《庄子》,也有《人间世》这样的不仅关注人间,而且关注政治的篇章。因此,著名历史学家司马迁的父亲司马谈说:“夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为政治者也。”这话的意思是说,各家各派思想都是围绕现实政治展开的。

中国的思想家不太关注彼岸世界,也缺少那种试图解释世界的思辨传统,他们秉持超越现实的价值理念,但关注点在于用道去改造现实世界,变“无道”为“有道”。这一特征不仅表现在先秦诸子那里,也体现在中国后世的宗教中,就连佛教在传入中国后,也变得更关注“现世”了。这就是余英时所说的内在超越。

外在超越与内在超越的区别,导致了中西方古代知识阶层截然不同的价值取向。在其他古代文明里,哲人们对“解释”永恒不变的理念世界更感兴趣,认为“改变”纷乱的现实世界是不值得注意的。因此,西方古代哲人往往重理论而轻实践,并且说“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”。一直到启蒙运动以后,西方现代知识分子才开始关注俗世,关注现实,逐渐承担起社会良心的责任。而在中国,由于道与现实世界是不即不离的状态,以追求道作为自身使命的士人,从来都以改变世界为己任。在他们看来,追求道最主要的就是要在现实世界里参与政治,也就是要治国平天下。自古以来,不管是归上帝管的,还是归凯撒管的,放在中国,士人都要参与进去。这是中国士阶层的特点。

既然中国士阶层有这样的特点,那在2000多年的历史中,这个阶层是怎样发展演变的呢?这个问题占据了这本书的大部分篇幅,接下来我们就来详细解释这个问题。余英时在本书里分别研究了各个不同历史时期,士人的面貌,比如战国的游士、两汉的循吏、魏晋的名士与世家大族、宋代的士大夫、明清的士商等。

战国的游士是士阶层最初兴起时的形态。游士的游是游走的意思。当时的士人来自没落的贵族和上进的庶民,他们没有固定的经济基础,游走于各国君主与权臣门下。在列国争雄的局面下,出现了君主礼贤下士、权臣私门养客的现象。进入秦汉之后,大一统政权建立,四方游走的士被视作一股不稳定的离心力量,于是朝廷出现了禁止民间讲学、禁止外出游学的法令,游士逐渐减少。

此时,循吏成为士精神的一个代表。循吏是指善于治理地方、教化民俗的官员。我们都知道,儒学在汉武帝以后成为中国的主流思想。不过余英时指出,西汉时儒学的真正影响并不在中央政治,而是在文化、社会范畴。儒学发挥作用是一个潜移默化的过程,无形重于有形,民间过于朝廷,风俗多于制度。循吏就代表了儒学以德治国的精神,他们不仅治理地方、发展经济,而且教化民众,把礼乐文化注入民间,将中原的生活方式传播到边疆和少数民族地区,不断扩大中国文化的影响范围。

同样也是在汉代,士阶层发生了一个根本性的变化,无根游士转变为具有深厚社会经济基础的士大夫。士大夫这个名词古已有之,大夫与士本来是贵族的最下两层。不过随着时代的发展,词语的含义发生了变化。余英时认为,至少到东汉政权建立前后,士大夫已经成为一种新社会阶层的称谓,士大夫阶层包括由士人形成的士族,还有大姓、官僚、豪强等。汉光武帝刘秀就是依靠这一阶层的支持,取得了政权。然而后来,也是因为皇权与士大夫阶层之间失去了协调,东汉王朝最终灭亡。

东汉开始,士人的群体意识逐渐觉醒。东汉中期以后,政局混乱,外戚、宦官轮流当权。在激烈的政治斗争中,士大夫的领袖“以天下风教是非为己任”。也就是说,他们把引领和改善社会道德风气作为了自己的责任。这种担当精神上承先秦、下开宋明,影响深远。这时,士人群体还出现了交游结党的风尚,也就是有了为了政治诉求,联合起来的士人群体。志同道合是士人群体形成的基础,“同志”这个词也是在当时盛行起来的。通过交游结党,士人群体的政治影响力得到了提升,成为与外戚、宦官并立的另一支左右政局的力量。随着士人群体力量的上升,一部分士人开始世代为官,到魏晋以后逐渐发展成了所谓的“世家大族”。

在东汉,士人的个体意识也开始逐渐觉醒,出现了“尚名节”的风气,也就是非常崇尚、重视名誉和节操。不过越是发展到后来,士人群体里名不副实、欺世盗名的行为就越来越多。这种局面最终导致了汉末魏晋时期,讲求君臣纲常、家族伦理的儒家名教出现了危机。

在这一轮“礼崩乐坏”中,士人群体有了新的变化。出现了以嵇康、阮籍为代表的名士,用个性解放来反抗现实政治。他们纵酒放歌、故意做出种种不合礼教的放荡行动,发表反对礼教的言论。其实这是他们对黑暗政治的反讽,是在表达对那些满口仁义道德、实际心怀鬼胎的权臣的不满。可以说崇尚真情、反对虚伪是这一时期士人精神的体现。

余英时早期的研究主要集中在魏晋以前,《士与中国文化》中没有关于南北朝到隋唐时期士人状况的论述。不过在本书的引言中,余英时指出,在动荡战乱时期,中国处于孔子救不得、唯佛陀救得的局面。这就是说,“教化”的大任已从儒家转入佛家的手中,这个时期的佛教“高僧”实际上体现的正是士的精神。到了隋、唐时代,除佛教徒外,诗人、文士如杜甫、韩愈、柳宗元、白居易更足以代表当时社会的良心。余英时曾经表示,自己最近几年在对唐代诗人和禅僧作专门研究,但由于年事已高,研究进度不可能很快。目前,我们还没有见到他的最新成果。

宋代是余英时后期研究的一个重点,在本书新版中,收录了他的成果。他指出,士大夫的政治文化在宋代实现了复兴。宋仁宗时,范仲淹倡导“以天下为己任”和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,获得普遍而热烈的回响。此后,出现了一个突破性的大原则,皇帝必须与士大夫共同商定国家大事。正是在这一原则下,王安石才接受了宋神宗的变法大任。同样,与皇帝共治天下,在南宋依然是士大夫们的心中梦想。以朱熹为代表的理学家之所以要探讨心、性、理、气这些问题,并不是针对普通民众,而是希望皇帝提高道德修养,皇帝的道德修养高了,士大夫们也好与贤明的君主一起,建立新的政治秩序。

明清时期士商合流现象,是余英时研究的又一个重点。著名社会学家马克斯•韦伯有这样一个观点,说中国宗教伦理阻碍了资本主义的产生。余英时尝试回应这个问题。他指出,唐代中期以后,儒释道各家思想都向着更加入世、更加世俗化的方向发展,并不存在阻碍资本主义产生的问题。特别是在明代,随着市场经济迅速扩张,许多科举无望的读书人都“下海”经商去了,形成了一个士商合流的社会。

王阳明对这一新的社会变化十分敏感,因此提出士农工商虽然职业不同,但道是相通的。他说商人“虽终日作买卖,不害其成圣成贤”,这是王阳明对商人的鼓励,因为商人在中国古代的社会地位是很卑下的。王阳明希望他们不要自卑,只要投身到圣贤的事业中来,同样可以成圣成贤。事实上在明清时期,随着士与商的合流,商人们确实承担起一大部分以前专属于士大夫的社会责任,比如编写族谱、修建宗祠、办理书院、寺庙,修缮道路桥梁等,并且产生了受儒家道德影响的商人精神、儒商文化。

本书讨论的士与中国文化,时间下限是晚清。书中以曾国藩为例,探讨了中国的“士大夫之学”与“专家之学”的区别。曾国藩曾对子弟们说,自己“生平读书百无一成”,但对古人治学的途径,却已经“窥见其大”。之所以说“百无一成”,是因为他没有对考据之学、词章之学等进行专家式的钻研;而说“窥见其大”,则是因为他已经对各类学问有了整体性的通识认知。余英时认为,曾国藩说的士大夫之学与西方人文主义通识教育有相似之处。中国传统的士大夫并不追求成为某一领域的专家,而是力求通过治学,培养自己的人格,获得对道的体悟。虽然现在士大夫的时代已经一去不返了,但是现代公民仍然离不开通识。

说到这儿,《士与中国文化》的主要观点就为你分享完了。回顾一下,我们一共讲到了三个主要问题。

首先,我们说到了士阶层兴起的背景是春秋战国之际的社会、思想大变革。随着战争与动荡,士从一个社会等级变成一种职业身份,士人们通过求学,获得参与政治的机会。随着各诸侯国争霸的需要,对这种学有所长的职业官僚需求量大大增加。这是士阶层兴起的社会背景。在讨论士阶层兴起的思想背景时,余英时引用了哲学的突破这一概念,提出中国思想中的道,与希腊的理想国、以色列的天国、印度的彼岸世界有相似之处,是一种超越旧文化的新理想、新价值。对道的追求,是士阶层兴起的思想基础。

其次,我们说到了中国的士与西方古代知识阶层的异同。中国的道与现实世界并不是一分为二的,而是不即不离的。因此,相比其他文明中“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,中国的士更加关注现实世界,上帝的事、凯撒的事都要管。他们的理想是以道为标准,重建现实中的政治秩序、社会秩序。在这一点上,中国的士与现代知识分子有相通之处。

最后,我们说到了士阶层在2000多年历史中的发展演变。在不同时代,士表现为不同形态,比如战国的游士,两汉的循吏,魏晋的名士、世族,宋代的士大夫,明清的士商等。

源远流长的士人传统,虽然不断变化,但士人身上有一股精神是一以贯之的。他们处在道统与政统之间,一方面对道保持不懈的追求,一方面关心并投身到政治、社会的秩序建构之中,并且士人将修身作为治国平天下的前提,努力在政治权力面前保持自重,他们对中国文化的发展起了重要的作用。余英时曾说,士是中国史上一条动脉。这是很有道理的。虽然到了现代,传统的士一去不复返了。但是士的灵魂仍然以种种方式,或深或浅地缠绕在现代中国知识分子的身上。“五四”时代知识分子追求的是民主与科学,虽然追求的目标不同了,但是如果从行为模式上作深入的观察,他们仍有“士以天下为己任”的流风余韵。

美国学者迈克尔•沃尔泽对中国20世纪知识分子进行观察后发现,中国知识分子把许多现代价值的实现,包括公平、民主、法治等看成他们独有的责任,这是和美国大相径庭的。在美国,甚至整个西方,这些价值的追求是大家的事,知识分子并不比别人应该承担更大的责任。他推断,这一定是和中国士大夫的传统有关。余英时认为,沃尔泽“完全猜对了”。

正如,我们开头时所说的,中国的新知识分子自己也常常把士作为文化祖先,因此关于士的探讨也就具有了一种寻根的意义。也正是因为这个原因,《士与中国文化》出版以来一直受到知识界的广泛关注,时至今日,这本书仍是了解中国知识分子、了解中国文化的一本必读书。其实,余英时对现代知识分子也有不少深入研究,我会在今后的说书里继续给你分享。

撰稿:三津脑图:摩西转述:于浩