《国家与社会革命》 苗博特解读

《国家与社会革命》| 苗博特解读

关于作者

西达·斯考切波,哈佛大学教授,美国当代著名的社会学家兼政治学家,“国家主义学派”的代表人物。斯考切波早期以“比较历史方法”研究革命,并提出“国家自主性”理论而出名。她的博士论文研究法国、俄国与中国革命,一出版就引发轰动。斯考切波后来的研究兴趣转向美国的社会政策和公民参与,出版了《保护士兵与母亲》《受损的民主》等著作。

关于本书

本书中,斯考切波使用“比较历史研究法”,通过正反对比分析,试图回答在什么条件下,一个国家会爆发大规模社会革命这样一个中心问题。本书在1979年出版后,因为新颖的视角和观点一炮而红,成为革命研究的里程碑式著作,到2003年,本书已经再版了28次。

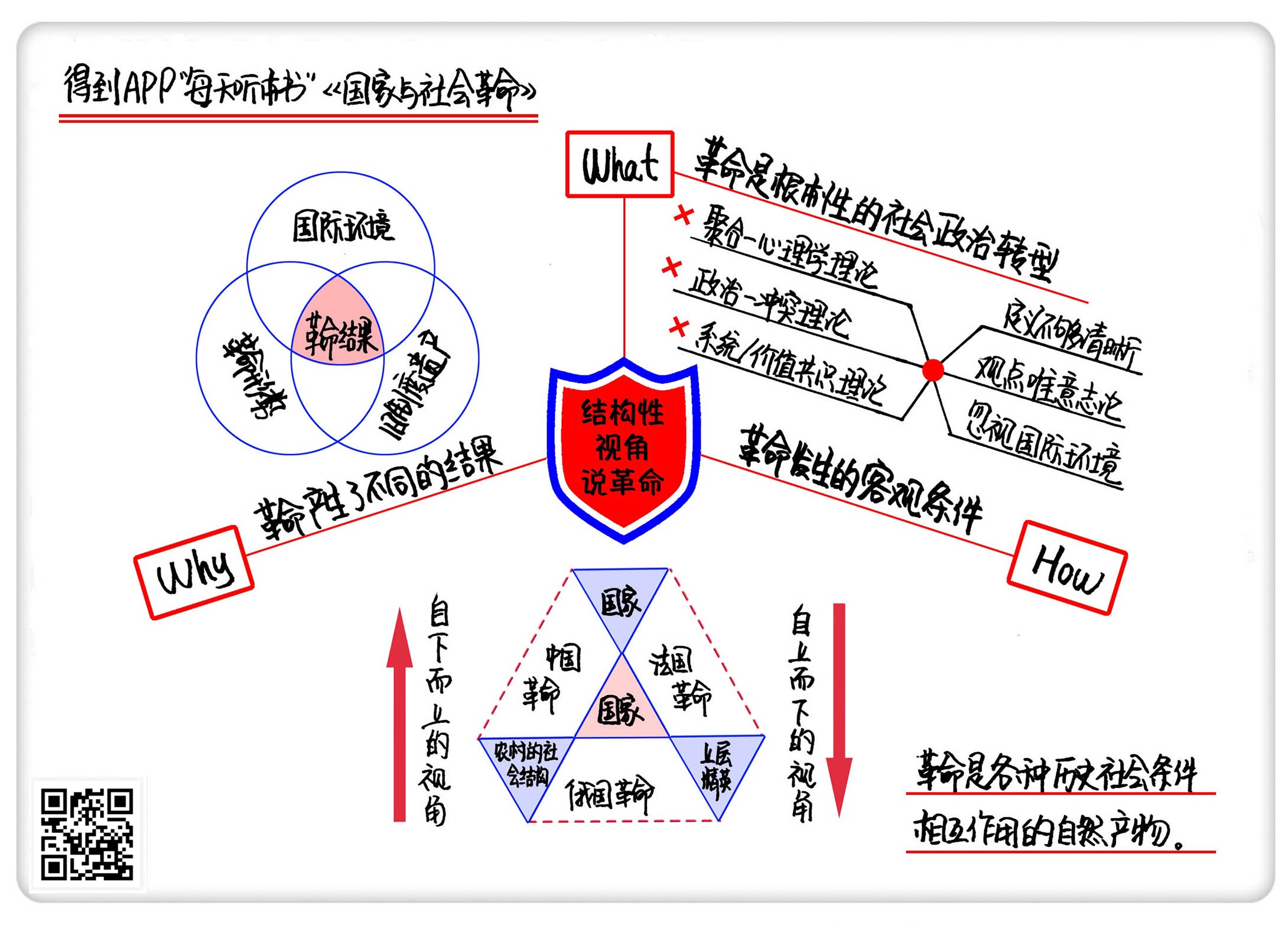

核心内容

革命不同于农民起义,也不同于自上而下的政治革命,革命会给一个社会带来根本性的结构转型。革命不是英雄领袖制造出来的,而是在各种客观条件相互作用之下自然发生的。国际的军事竞争压力、国内的阶级关系、基层农村的组织基础,是导致革命的重要条件。而在革命之后,一个国家会发展成什么样子,不取决于革命领袖的意识形态,而取决于旧制度的遗产和国内国际的环境。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《国家与社会革命》。这本的中文版大约38万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述书中的精髓:革命不是人为制造的,革命是各种历史社会条件相互作用的自然产物。

革命是这么一种现象。它在人类的历史出现不多,但是一旦出现,往往充满戏剧冲突,带来天翻地覆的变化。专家学者们反复研究它,歌曲、小说、电影对它进行各种演绎戏说,像什么激情燃烧的岁月啦,莫斯科郊外的晚上啦,等等。更重要的是,虽然在当今世界的大部分地区,革命已经退场,但它留下的烙印,仍然在无形地影响着当代人的生活。法国革命中产生的“自由、平等、博爱”的口号,现在仍然是法国的国家格言。天安门广场上的人民英雄纪念碑,是塑造当代中国人国家认同的一个强有力的工具。这些都说明,要了解现在,我们需要回到过去,追问这些塑造世界的重大革命的前因后果。

人们为什么会起来革命呢?历史上数得着的大革命,比如说俄国十月革命,法国大革命,是怎么形成、发展的呢?这就是这本书要回答的问题。我们知道在演艺圈,常常有新出道的艺人一炮而红的现象。其实在学术圈,这种事情有时候也会发生。我们今天这本书,是革命研究的里程碑式的著作,在1979年出版,到2003年已经再版了28次,你可能想象不到,这本书在当时只是一名默默无闻的年轻学者的博士论文。正是因为这本书的影响,许多学术领域都出现了了创新和突破。那么这本书是如何影响其他领域的研究的呢?我们先卖个关子,一会为你具体分析。

这本书探讨的核心问题,是革命发生的原因,以及革命带来的后果。作者提出,革命不同于农民起义,也不同于自上而下的政治革命,革命会给一个社会带来根本性的结构转型。革命不是英雄领袖制造出来的,而是在各种客观条件相互作用之下自然发生的。国际的军事竞争压力、国内的阶级关系、基层农村的组织基础,是导致革命的重要条件。而在革命之后,一个国家会发展成什么样子,不取决于革命领袖的意识形态,而取决于旧制度的遗产和国内国际的环境。

本书的作者叫西达·斯考切波,是哈佛大学教授,著名的社会学家兼政治学家。她在学术界的经历很有意思。我们前面说到,这本书是她的博士论文。更具体一点说,这本书是她毕业于哈佛大学社会学系的博士论文。也就是说斯考切波最开始是个社会学家。她毕业之后留在哈佛社会学系担任助理教授,在这本书出版后,一下子从无名之辈,变成了明星学者,可以说是少年得意。

不过,也可能真的是没有人的人生能够一帆风顺,在几年后哈佛社会学系的终身教职评审会上,虽然有这本成名作加持,斯考切波却没有获得终身教职。她被否决的原因呢,据说是系里一些资深的教授认为,斯考切波只有一本有影响的书,还不够格当哈佛的终身教授。无奈之下,她只得离开哈佛,去芝加哥大学任教。不过,几年之后,哈佛的政治系有一个职位空缺,虽然斯考切波是社会学家,因为这本书的跨学科性质,斯考切波被邀请回哈佛任教,从此衣锦还乡,从社会学转投政治学,后来还担任了美国政治学学会的会长。这正说明,在这本书里,她对革命这个政治学中的重要议题作出的贡献是非常杰出的。

这本书的重点内容,主要有三个方面。首先是对革命的定义和现有革命理论的梳理。革命和起义暴动有没有区别?已有的理论怎么看待革命,又有哪些不足?接下来,作者在书中探讨了革命爆发的原因。为什么在法国、俄国和中国,大革命的浪潮自下而上,席卷了整个社会,而在日本、英国,只发生了上层的政治改革,没有演变成革命?最后,我们会分析法国、俄国和中国革命的不同后果。为什么同样是革命,这三个国家在革命后建立的政权,却有很大的差异?

好,我们先来看第一个重点,什么是革命,革命应该怎么来研究。你可能会说,这不是很明显吗?革命就是民众起来推翻当权者的斗争。但是,在斯考切波看来,这种对革命的看法不够精确,没有把革命和造反、起义、叛变区分开来。她认为,革命最独特的特征,是它能够造成一个社会的结构性变迁,这一点,造反或者起义做不到。

造反和起义的结果一般是什么呢?说到这个,不得不提一句响当当的口号,来自齐天大圣孙悟空,叫作“皇帝轮流做,今年到我家”。这个口号是孙悟空知道玉皇大帝让自己做的弼马温,其实是个芝麻绿豆官之后,一气之下,撂挑子不干了,回到花果山当山大王,还威胁说要带着猴子猴孙,反攻天庭,抢玉帝的位置。虽然孙悟空是个虚构人物,但他影射的正是中国历史上改朝换代的农民起义。起义者们都希望把统治者从宝座上赶下来,自己去坐那个宝座。那么你想一想,宝座本身有没有变?统治者和被统治者的关系有没有变?更抽象一点说,整个社会的关系结构有没有变?没有,都没有变。只不过坐在宝座上的屁股换了一个,王侯将相的扮演者改了一批,角色的基本设定没有变,舞台还是那个舞台,百姓还是百姓,眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了,王朝兴衰,一代代上演循环往复的故事。这,就不是斯考切波定义的革命了。

关于革命的本质,毛泽东作过一个精辟的判断。他说:“革命不是请客吃饭。革命是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。”成功的革命会改变一个社会的政治结构和阶级结构。革命者的目的,不是坐上那个宝座,而是把宝座推翻;不是成为上位者,而是按照心中的蓝图,把社会改造成一个更理想的模样。俄国的十月革命,推翻了罗曼诺夫王朝的沙皇政权后,建立了无产阶级专政,开始了国家主导的集体化、工业化,彻底改变了原先的政治、社会结构。所以说,革命虽然看起来和起义、暴动、叛变一样,都是自下而上的剧烈冲突,但是革命会带来根本性的社会政治转型。

可以说,斯考切波对革命的这个定义,是比较狭义的,排除了好几个一般被称为革命的案例。比如,英国的光荣革命,通过非暴力宫廷政变,建立君主立宪制,就只改变了政治结构,没有改变社会结构。日本的明治维新也是这样。因此,这些都不属于斯考切波认定的革命。

那么,我们应该怎么研究革命呢?在这本书里,斯考切波几乎批判了此前所有的革命研究,并提出了一个新的研究框架。我们先来看看她批判的三种革命理论。第一种是聚合-心理学理论,它的核心思想比较简单,认为当一个社会中的成员普遍感到不满和受挫时,就可能出现革命。第二种是政治-冲突理论。这种理论认为,不满情绪虽然是基础,但人们还需要组织起来,获得资源,才有可能参与政治行动。因此,重点是研究在社会运动中人们是怎么被动员起来的。最后一种是系统/价值共识理论。这种理论把革命看作社会的一种病态表现,病因是一个社会的制度和价值出现了不协调,新的价值已经产生,却不能被旧制度容纳,因此革命爆发了,直到新制度出现,社会恢复健康。

斯考切波认为,这些理论有一定道理,但是存在着几个共同的问题。首先就是对革命的定义不够清晰,没有明确区分革命和起义、造反之间的根本性差别。其次,这些观点基本上都是唯意志论,强调在大众不满心理的基础上,人为制造革命。可是,古往今来,压迫型的政权在很多地方都存在,为什么革命又相对罕见呢?可见,不满情绪不足以成为革命爆发的充分条件。在这一点上,这些当代的理论,还不如一百多年前马克思对革命的解释更有穿透力。因为在马克思看来,社会中客观存在的各种结构性矛盾,特别是阶级矛盾,才是革命爆发的根本原因。可以说,这是一个对斯考切波影响很大的论断。在她后面的分析中,我们处处都能看到她对客观结构的强调,对主观意志的贬低。

最后,这三派理论都只关注国内冲突,忽视国际环境,这也不符合历史事实。她很直白地说,当她读完这些理论,再去读关于革命的具体历史记载,她是非常失望的,因为这些理论很难被应用到活生生的革命中去。可能是因为理论家们过度追求建立一个普适性的、放到哪里都能用的革命理论,反而造成简单化、脱离实际的毛病。

因此,站在前人的肩膀上,斯考切波提出,她要回到历史案例的具体情况中去,仔细研究各国革命爆发时的各种客观条件,从大的社会、政治、国际结构的角度,而不是主观意志的角度,来研究革命。

好了,以上就是第一个重点内容,革命会带来根本性的社会政治转型,研究革命不能只关注革命者的主观意志,更重要的是探索革命发生的种种客观条件。那么,在哪些具体条件下,革命会爆发?这就是我要为你讲述的第二个重点,通过比较历史上的革命案例,斯考切波发现,国家之间的竞争,国家和上层精英之间的矛盾,以及农村的社会结构,是产生革命的三个重要因素。在提出这三大原因的基础上,斯考切波进一步提炼出了一个“国家自主性”的概念。

什么是“国家自主性”呢?说到这个,我们还得回到马克思。前面提到,斯考切波的理论和马克思主义渊源很深,她批判了当代几乎所有的革命理论,回到马克思对客观结构的强调来分析革命。但是,对马克思的观点,她也不是通盘接受。比如说,马克思认为国家是一套暴力机器,是一个阶级发明出来统治另外一个阶级的工具。但斯考切波认为,国家不是一套中立的工具,国家有着自身的利益取向和偏好,所以叫做“自主性”,这种自主性甚至可能会和统治阶级的利益相矛盾。比如说,在君主专制国家,作为国家代表的君主,有时会推行损害上层精英利益的政策,在下面要讲的例子里,我们可以看到,这种君主和精英之间的矛盾,往往为革命爆发创造了条件。

斯考切波的主要分析对象是1787年到1800年的法国大革命,1917年到1921年的俄国革命,以及1911年到1949年的中国革命,包括辛亥革命和中国共产党在根据地的共产主义革命。这些案例的选择其实很不寻常。为什么呢?之前一般都认为,法国革命属于资产阶级革命,俄国革命属于无产阶级革命,中国革命有无产阶级革命的性质,但混合了第三世界国家民族解放革命的色彩。所以,最起码后两者和法国革命是没有可比性的。

但是斯考切波不走寻常路,她认为,这三个革命有着重要的相似性,完全可以比较。革命之前,这三个国家都是政治上比较强大的农业国家,在国际上面临着经济更发达的竞争对手。外部竞争带来巨大压力,和国内的各种结构性条件相互作用,使危机发酵到不可控的地步,产生革命。革命后,它们都建立了权力更加、集中、渗入社会程度更高的政权,在国际舞台上的能力显著增强。

通过比较这三个革命,梳理出这些国家存在的共同条件,我们可以合理地推测,认为这些条件,可能就是革命爆发的原因。同时,斯考切波还找到了一些没有发生革命的例子,这些例子跟发生革命的例子很相似,但就是没有这些共同条件。也就是说,先通过“求同”,再通过“求异”,两种逻辑相互印证,我们就可以比较有信心地说,看,这些共同条件,就是我们找到的革命爆发的原因。这个构思确实比较精巧,也是斯考切波当时作为一个年轻学者,通过一本博士论文就迅速蹿红的原因之一。

在这个框架里,本书分别从自上而下,和自下而上两种视角,来定位这些共同条件。先来说说自上而下的视角。这个视角关注政权和统治者。法国、俄国、中国在革命前,都是君主专制。蒋介石有一句话,叫“攘外必先安内”,说明了统治者的两大任务:维持国内秩序,和与外敌竞争。当时这三个国家,在与外敌竞争这一项上,表现都不好。法国在七年战争中失利,俄国输掉了克里米亚战争,中国不但面对着前所未有的西方列强的压力,还在甲午战争中败给了日本,天朝上国的威名摇摇欲坠。如果你是皇帝,你怎么办?当务之急,是推行快速的改革,从社会中抽取更多资源,收更多的税,征更多的兵,来对抗外敌。但这样做,会打破原来的利益分配格局,使精英阶级受损。在法国和中国,都存在比较强势的地主上层阶级,在和平时期,他们站君主这一边,帮助维护国家机器运转,镇压底层民众。当君主的改革措施伤害到他们的利益,他们就会抵制改革,使得君主和精英之间的同盟关系撕开一道口子,成为危机的导火索。法国大革命的导火索是国王为了改革税制而召开的三级会议,辛亥革命的导火索是清政府试图把铁路收归国有引发的保路运动,在这些事件中,君主和精英阶级的矛盾激化并充分暴露,国家机器分崩离析,对国内秩序的整体防护消失,底层群众压抑已久的不满,终于找到出口喷薄而出,已经被削弱的政权就变得不堪一击。

也就是说,不满情绪不足以引爆革命。自从人类建立社会,剥削经常发生,但被剥削者能不能站出来反抗,要看当时的国际环境和国内政治结构,是不是为反抗提供了条件。日本就是一个没满足条件的反例。日本的明治维新也是面对西方军事压力而进行的改革,但日本不同的是,它虽然有地主阶级,由于历史原因,地主阶级一向被排斥在政治权力之外,没有能力阻止由武士阶层领导的改革。各项集权化的措施很快得到贯彻,没有给底层民众起来反抗的机会。

俄国也是革命成功的正面案例,但是俄国的情况跟法国、中国稍微有点不同。俄国的土地贵族是一个相对虚弱的阶级,没有能力和沙皇对抗,使得俄国比较顺利地进行了改革。其中一项措施是解放农奴,给农奴法定的人身自由,分配土地。但是,俄国有一个情况比较特殊,在历史上,君主的管辖权止步于贵族的庄园,贵族负责在庄园里的政策执行,必然会想方设法扩大自己的利益。所以总体上来说,俄国的农业改革是失败的,没有改变农业的低生产率。更糟糕的是,随后俄国又卷入了第一次世界大战。停滞的经济,无休无止的战争,军队在作战不能及时镇压国内的反抗,为俄国革命创造了条件。

我们再来从自下而上的视角,看看底层阶级是如何参与革命的。斯考切波发现,农村是不是存在组织基础,使得农民协调一致行动起来,也是革命的一个重要条件。法国和俄国都满足这个条件,俄国有村民大会的传统,法国有农民村社。当危机发生时,政权对底层的控制松懈,这种组织结构能够有效地把农民团结起来。这个条件的重要性,可以从英国这个反例,和中国这个半反例中看出来。英国的光荣革命限制在上层政治,没有造成下层革命,是因为英国在15世纪就废除了农奴制,随着资本主义经济的发展,农村的阶级关系发生了分化,一方面是富裕的自耕农农场主兴起,另一方面是失地农民变成雇佣劳动者。他们之间不存在像法国、俄国那么强烈的共同利益,不会团结一致干革命。中国就更有意思了。虽然斯考切波把辛亥革命和共产主义革命打包在一个中国革命的概念里,但事实上,辛亥革命没有造成大规模社会结构变迁,更多的是上层革命,这正是因为中国农民不存在像法国、俄国那样的组织结构,一直到中国共产党通过军事征服建立根据地,进行土改,才把农民组织起来。因此,中国可以算作一个半反例,这项条件从不存在到存在,造成的不同结果,充分说明了它的重要性。

说到这里,不难发现,斯考切波确实是贯彻了她的结构性视角,基本上排除了意识形态、革命领袖的贡献等主观因素。她甚至作了这样一个判断:革命是自然发生的,不是造就的。就是说,只要各种条件具备,革命自然会发生;条件不具备,再怎么搞革命也不会成功。这种结构决定论,为她的分析招来了过于机械化的批评。别的不说,在中国革命的例子上,她就不能自圆其说。中国共产党在农村搞革命,为农民组织起来创造了条件,就牵涉了主观的、人为的努力和动员。此外,否定革命领袖的作用,似乎也不客观。比如邓小平就说过,没有毛泽东,中国革命还要在黑暗中摸索更长时间。这就回到了一个经典的哲学命题,人在各种条件限制下行动,但是人的主观能动性能不能创造条件呢?斯考切波并没有很好地处理这个问题。最后,她否定意识形态的作用,也导致了一个遗留问题,那就是,既然中国历史上周期性地发生农民起义,那为什么到了二十世纪就升级成了革命?这里面就没有新的意识形态的作用吗?

好了,以上就是为你讲述的第二个重点内容,国际军事竞争压力导致国内政治危机,加上农村底层阶级有组织的反抗,引爆了革命。革命给法国、俄国、中国带来了巨大的变化,这些变化有相似之处,比如说,三个国家在革命后建立的政权,权力更加集中,控制社会的能力更强,在国际体系中的竞争力也上升了。但是,如果仔细研究这三个新政权,也能发现很大的差异。法国革命确实有“资产阶级”的性质,大革命后的新政权保护资本私有产权,政府没有直接控制经济,经济发展是市场导向的。俄国和中国都诞生了政党型国家,以举国之力控制并发展经济。但俄国产生了等级鲜明的官僚制度,中国的新政权却特别强调平等,通过各种政策削减身份和报酬的差异,同时,在动员大众这一点上体现了突出的优势。这就到了我要说的第三个重点,为什么革命在这三个国家产生了不同的后果?

在考察革命的后果时,斯考切波仍然贯彻了结构性视角,认为革命者的意识形态不是关键因素。轰轰烈烈的革命最终会结出什么样的果实,不在于革命者、也就是后来的国家建设者想怎么做,而在于国际环境、革命形势和与旧制度遗产的相互作用,给革命领袖们创造了什么样的条件。

那么,在法国、俄国和中国,革命领袖们在进行国家建设的时候,都面临着什么条件呢?我们不妨在想象中回到1789年夏天,法国大革命爆发后的混乱形势中去看一看。当时,国王的统治陷入瘫痪,各地的农民暴动失去控制。激进的民众对任何试图集权的机构都不信任,以国王为代表的保守派又不愿意与温和的君主立宪派合作,大家没有办法坐在一起讨论,建立一个替代君主制的体系。这种两极分化的趋势,在接下来的几年里一直扩展,导致了山岳党人的独裁政权、督政府、拿破仑政权走马灯一样上台。拿破仑上台后,依靠军队,结束了暴力冲突,但他最厉害的贡献是,他意识到,面对不同政见者的分歧,当务之急是把这些人都笼络到一个体系中来。他虽然实施独裁统治,但同时将军队、行政机构的官职向不同立场的人开放,打造一个职业官僚政权,不同阶层的人都有希望在这个政权里获得晋升,使得法国的意识形态冲突逐渐缓解,建立了一个强大的国家政权。同时,拿破仑还将大革命的胜利果实,比如说废除领主特权等,通过法律形式确定下来,为资本主义发展扫清了障碍。

1917年的俄国和1789年的法国其实有不少相似之处。比如说,农民暴动在不断扩展,国内秩序崩塌,陷入无政府状态。不同的是,俄国当时面临的环境更加险恶,在国内,以沙皇军官为基础的反革命组织试图复辟,在国外,西方军队在欧亚边界试图干涉俄国革命。为了在危险的环境中生存,布尔什维克不得不迅速集权化,建立等级严明的军队和警察组织,用恐怖手段来对付反对分子。同时,控制经济,进行强制的集体化,发展重工业。由于沙皇之前的改革,俄国已经具备了初步的工业基础,为布尔什维克的政策提供了条件。这一点中国就不具备了。中共革命成功的基本盘是农村,虽然在1949年后控制了城市和工业,但是工业化的程度比不上俄国,虽然也建立了政党国家,但是需要依赖和动员农村的基本盘发展经济。因此,我们可以看到,中国通过革命建立的新政权,最鲜明的特征是依靠大众动员、群众运动,特别强调平等。俄国和中国革命都以共产主义为意识形态,但是两国客观情势的不同,导致这两个国家在革命后的发展出了不同形态。在这一点上,可以说,斯考切波强调的结构性视角,确实有解释力。

好了,说到这儿,这本书的内容就聊的差不多了。下面,来简单总结一下为你分享的内容。

首先,我们介绍了革命和起义、暴动、叛变的不同之处,指出革命的本质特征是给一个国家带来根本性的结构转型。我们还谈到了本书作者对此前革命研究过于强调主观意志的批评,提出要从结构性视角来研究历史上重大的革命案例。

其次,我们说到,作者通过比较法国、俄国、中国的革命,以及英国、日本的反面案例,发现在激烈的国际军事竞争压力下,一旦国内爆发政治危机,同时农村存在使得农民团结起来的组织基础,两个条件综合起来,革命的浪潮就会冲破旧政权薄弱的堤坝。

最后,我们分析了为什么法国、俄国、中国革命结出了不同的果实。作者在这里再次强调了她的结构性视角,认为革命领袖们并不是根据意识形态来建设新国家,而是在当时种种客观条件提供的可能性中,才能施展拳脚。

好了,以上就是这本书的主要内容。专门研究革命史的历史学家们可能会不喜欢这本书,认为这本书对各国革命的经验描述比较浅薄,为了理论的必要,简化了很多重要历史事实,甚至还有事实错误。为革命领袖们著书立说的传记作家们可能也会不喜欢这本书,因为在斯考切波的笔下,具有改天换地豪情的革命领袖们,几乎像牵线木偶一样,受限于各种客观条件,扮演着写好的脚本,似乎不管谁来演,这出戏都会有差不多的结局。

这些批评都很有道理,斯考切波自己也承认,作为一本覆盖范围这么广的书,而且还只是一名年轻学者的博士论文,几乎不可能完美。我们之前也提到,书中的分析有不能自圆其说的地方。不过,作者也辩护说,虽然不完美,但是这本书挑战了一些以往的观点,如果能够激起大家的辩论,推动进一步的研究,那么就比一本只在某一个狭隘领域精耕细作的书,有更大的潜在空间。

从这个角度来说,斯考切波确实取得了成功。这本书挑选案例进行正反比较的分析方法,反对唯意志论的结构性视角,提出国家领袖与精英阶级之间既存在一致利益、也存在冲突的可能性这一观点,阐发出国家具有潜在自主性这个理论。在当时都是创新的亮点,后来也刺激了革命研究、比较历史分析、“回归国家学派”等多个领域的繁荣。不管是同意斯考切波,还是批评斯考切波,这些领域后来的研究,都绕不过这本书,可以说是对一本著作极大的肯定了。

撰稿:苗博特 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.革命会带来根本性的社会政治转型,研究革命不能只关注革命者的主观意志,更重要的是探索革命发生的种种客观条件。

2.国际军事竞争压力导致国内政治危机,加上农村底层阶级有组织的反抗,引爆了革命。

3.革命领袖们并不是根据意识形态来建设新国家,而是在当时种种客观条件提供的可能性中,才能施展拳脚。