《嘉靖》 陈子昂解读

《嘉靖》| 陈子昂解读

你好,欢迎每天听本书。我是陈子昂。

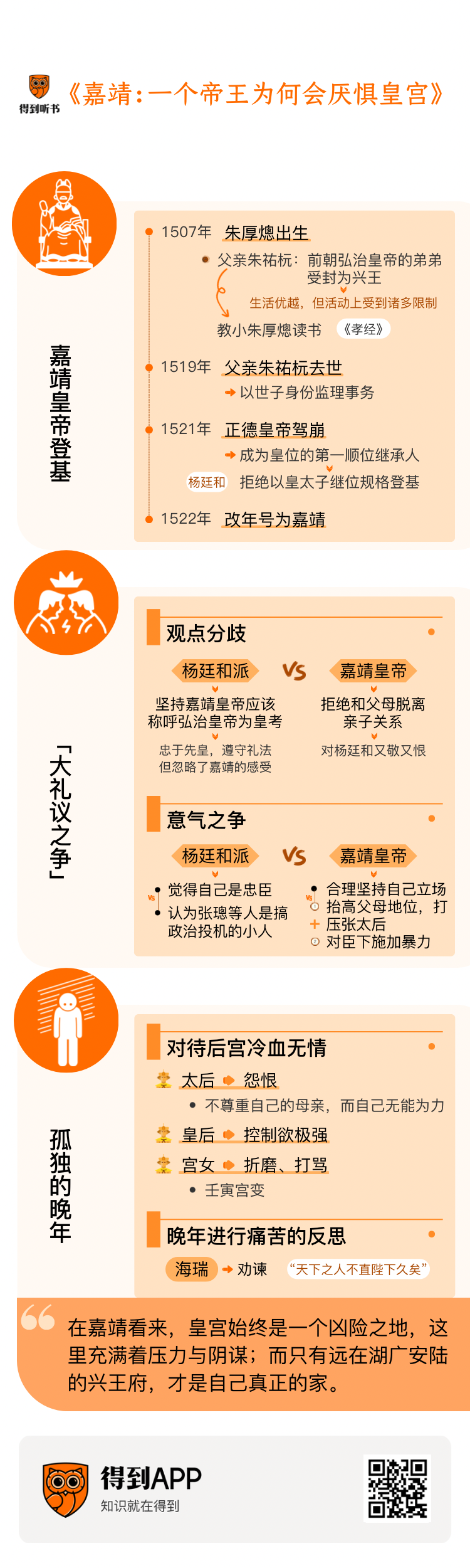

今天我要为你解读的这本书叫《嘉靖:一个帝王为何会厌惧皇宫》,它的作者是知名文史学者卜键。

从书名你也听出来了,今天这期听书的主角,是咱们中国明朝的嘉靖皇帝朱厚熜。

不知道你对嘉靖皇帝有什么印象?我自己小时候就闹过笑话,“嘉靖”“嘉庆”傻傻分不清,把他和清朝的嘉庆皇帝给搞混了。后来,读了一些历史书,我开始发现很多我们熟悉的人和事儿,都跟嘉靖有点关系。比如说,王阳明晚年远赴广西平叛,奉的就是嘉靖的旨意;戚继光东南抗倭,也是嘉靖年间的事儿。再比如,我们知道明代有个奸臣叫严嵩,仗着有皇帝撑腰为非作歹,这个给他撑腰的皇帝,就是嘉靖;而大清官海瑞曾经上疏痛骂皇帝,骂的也是这位嘉靖皇帝。

从这上面四个例子来看,嘉靖皇帝的人设还是挺复杂的。事实也确实如此,就像史书上所说的,嘉靖是一个有功也有过的皇帝,总体上来说是个中材之主。不过,相比较他的是非功过,嘉靖给人留下最深刻印象的,恐怕还得是他那登峰造极的帝王平衡之术。

在即位的时候,嘉靖虚岁才15岁,放到咱现在也就是个上初中的年纪。但是,年少的嘉靖却没有被朝臣们轻易拿捏,相反,他通过一系列精准有效的政治手段,在即位初期便树立了自己的威信。并且,终其一生,嘉靖皇帝都是一位权力牌桌上的高级玩家。他隐居幕后,仅仅通过只言片语,便能如操纵提线木偶一样驾驭群臣,进而将朝政牢牢地置于他自己的掌控之下。

在读这本书之前,我对嘉靖的整体印象大概就是这样了。不过,这本书给我提供了一个理解嘉靖的新视角。

诚如书的副标题所提示的:一个帝王为何会厌惧皇宫?或者,我们可以把这个问句再扩充一下,一个牢牢掌控朝局、在与大臣的博弈当中长期处于绝对上风的皇帝,他为什么会害怕皇宫?他究竟在害怕什么呢?他有啥可害怕的呢?

带着这个问题来读嘉靖,我们可以读出一种不一样的感觉。同时,借由嘉靖皇帝作为样本,我们还可以窥见古代不少帝王所共通的心理困境。

这本书的一大特色就是推近镜头去观察历史的细节。很多故事,拉远了看,和推近了看,感觉就是不一样的。拉远了看,看到的是历史功绩和驭臣之道;推近了看,我们就能看到嘉靖作为一个个体的生命过程和生存状态。

那么,接下来,我们就带着这样一个观察的角度,一起走进嘉靖皇帝朱厚熜的世界。

话说明正德二年,也就是公元1507年,朱厚熜出生在当时的湖广安陆州,也就是今天的湖北钟祥。

那会儿,他还只是兴王的儿子。没错,朱厚熜本来跟皇帝的位子没有什么关系。

朱厚熜的父亲朱祐杬,是前朝皇帝弘治皇帝的弟弟,受封为兴王,封地就在湖广安陆。

而当时在位的正德皇帝,就是弘治皇帝的儿子,也是朱厚熜的堂哥。

换句话说,从血缘关系上看,朱厚熜一家是当朝皇帝的近亲。但是,由于皇位的继承早已落在了伯父、堂哥这一脉,因此,明朝未来的皇位只会由堂哥的子孙继续来继承,如此开枝散叶下去,他们一家跟皇帝的关系只会越来越远。

这么说来,兴王朱祐杬的运气也是不太好。他在弘治皇帝的弟弟当中年纪最大,也就是“长王”,但就是这个出生顺序的一位之差,导致了他和皇位失之交臂。

听上去,皇帝和藩王好像只是在级别上相差一等,但实际上,两者的处境可以说是天差地别。在明朝,前有燕王朱棣起兵夺取皇位,后有藩王中的野心家们不断掀起叛乱,因此,对于皇帝来讲,这些受封藩王的伯伯叔叔哥哥弟弟都是自身皇位的潜在威胁。那怎么办呢?皇帝就制定了复杂的规定,对这些藩王进行严防死守。藩王们尽管生活优越,但在活动上受到了诸多限制,可以说就是一群高级的囚徒。

因此,当时的兴王虽然贵为皇帝的叔叔,但他也只能谨小慎微,安分守己。他不能插手政治,但也不愿荒淫度日,于是,自己读书,以及教小朱厚熜读书,就成了兴王生活中的一大乐趣。

小朱厚熜就是在这样的环境下成长的。他喜欢读书,尤其是对《孝经》很感兴趣,有不懂之处会主动跟他父亲请教。他对父母非常有孝心,对王府里面管事的两位长史也非常尊重。他知书达理,好像很早就失去了孩童快活顽皮的天性,处处显得像一个小大人。

可以说,朱厚熜的童年是幸福的。然而,这个幸福却是如此的短暂。在朱厚熜虚岁13岁那年,兴王朱祐杬在一次中暑之后突然去世,整个王府一下子就失去了主心骨。在这个时候,作为兴王的唯一合法继承人,朱厚熜需要立马转变角色,以世子的身份监理各种事务。

好在,朱厚熜有一个能干的母亲,以及两位忠心耿耿的长史。在他们的帮助下,朱厚熜开始逐渐适应自己的新角色。如无意外,朱厚熜将在三年服丧期满之后,继承父亲的王位,成为新一代的兴王,并在湖广安陆继续生活下去。

但是,两年之后,远在千里之外的北京发生的一件事,却彻底改变了朱厚熜的人生。

发生了什么事儿呢?原来,正德十六年,年轻的正德皇帝驾崩了。

就像我们前面所说的,按照礼法,此时继位的应该是正德皇帝的儿子。但是,正德皇帝并没有儿子。那怎么办呢?只能再往上一辈找,去找正德皇帝的兄弟,也就是弘治皇帝的其他儿子。但是,弘治皇帝也没有其他的儿子,他唯一的儿子就是这个刚刚驾崩的正德皇帝。

也就是说,朱厚熜的伯父家里只有一个儿子,就是朱厚熜的堂哥,他堂哥死了之后,他家就没有能够继承皇位的人了。于是,作为伯父弘治皇帝最大弟弟的长子,朱厚熜就成为此时皇位的第一顺位继承人。

所以,在得到了张太后的批准之后,当时的内阁首辅杨廷和等人便以正德皇帝遗诏的形式召朱厚熜来北京继位。诏书中,有这么几个点值得注意,第一,称呼朱厚熜为兴献王长子,因为兴王朱祐杬去世之后的谥号是“献”,所以称为兴献王;第二,阐明这是遵照祖训“兄终弟及”的要求,也就是哥哥死了,弟弟来继位;第三,说明朱厚熜来的目的,是来继承皇帝的位子。

也正是因为这件事,朱厚熜得以提前从兴世子变成了兴王,并且将以兴王的身份前往北京继承皇位。

很快,朝廷前往迎驾的队伍就来到了安陆。由于皇帝的位子不能空太久,所以朱厚熜不得不赶紧上路。

在他临走之前,母亲蒋氏叮嘱他说,你到北京去,是要去承担重大责任的,所以说话要慎重。朱厚熜流着泪回应道:“谨受教。”

就这样,少年朱厚熜踏上了前往北京的路。对于朱厚熜来说,北京是一个既熟悉又陌生的地方。说熟悉,那是因为以前父亲经常提起,他父亲朱祐杬的童年就是在北京度过的;说陌生,那是因为他从来没有到过北京,那里的人他不认识,那里的规矩他也不太清楚。因此,此时的他心情非常复杂,一方面可能有期待和兴奋,另一方面恐怕也少不了紧张、焦虑甚至有点恐惧。

这其实也可以理解。毕竟,这会儿的朱厚熜还只是个不满15周岁的孩子,他告别至亲的家人和南方的家乡,被一群刚认识的人带走,而前面等待他的,是人生地不熟的北地都城和深不可测的皇宫。因此,这一路上,他也一直在精神上保持高度的警觉,生怕出什么问题。

结果,等朱厚熜的车驾到了离北京城不远处的良乡时,还真出问题了。

出了什么问题呢?原来,这个时候,负责新皇帝登基仪式的礼部官员,给即将继位的朱厚熜呈上了一份详细的登基流程说明书。按理说,这种事情不应该会出现问题,毕竟,新皇帝登基这种事情,谁也不敢马虎应付。他们经过反复讨论,依照皇太子即位的规格,给朱厚熜拟定了一套详尽的方案。

但是,朱厚熜看完之后,扭头问了一句:“遗诏是让我来继承皇位的,又不是来当皇子的,为什么要采用皇太子即位的礼仪?”第二天,朱厚熜对着前来迎驾的杨廷和等人说,杨先生和大家的劳苦我都知道,但礼仪这种事情事关重大,我今天就先不进城了,可让礼部再商定出一套合理的方案。

这件事是杨廷和始料未及的。也许在他原来的预期里,这位白捡了皇位的小藩王感激他们都来不及,怎么还会在这些细节上去跟他们较真呢?然而,朱厚熜的这一番较真,却打乱了杨廷和一开始的如意算盘。原来,杨廷和是想让朱厚熜以太子礼即位,这样的话,就等于说朱厚熜是过继给了弘治皇帝一家,是弘治皇帝的儿子。

这样设计至少有两个好处,第一是更符合祖训当中所说的“兄终弟及”,因为祖训里兄终弟及的原意是由皇帝的亲弟弟接班,朱厚熜过继到弘治皇帝家,也就成了正德皇帝的弟弟了;第二是更好地照顾到弘治皇帝和张太后这边的利益,毕竟弘治皇帝从此没有了后代,而如果朱厚熜作为他们的皇太子接班,那不管是对过世了的老皇帝,还是当时还在世的张太后来讲,都是一个更好的交代。

当然,这个时候的朱厚熜也许并不了解杨廷和的真实意图,但心怀警觉的他觉得这件事情办得不太对头。因此,虽然此刻他内心有点慌张,但他还是尽量表现出了镇定和坚持。最后,杨廷和不得不妥协。毕竟,新皇帝登基的吉日是早就选好的,总不能这样没完没了地拖下去。但是,他还是想让朱厚熜改认弘治皇帝为父亲。

不过,至少在登基这个环节上,朱厚熜是如愿以偿的,他不用走皇太子登基的流程。然而,初来乍到,就遇见了这么一个事儿,这让朱厚熜深刻感受到,皇宫里的水确实很深,自己稍微不注意,很可能就会被人给忽悠瘸了。因此,初登大位的他,仍然对身边发生的一切保持着高度的警惕。

哦对了,这里插一句,朱厚熜登基的时候,给自己拟定了个年号叫“嘉靖”。因此,后面我们就都可以用嘉靖来称呼登基后的朱厚熜了。

话说嘉靖刚刚登基的时候,还是很敬重以杨廷和为代表的一帮老臣的。他像个勤奋好学的小学生,遇到不懂的地方就去请教杨廷和他们,对于朝中的很多事情,他也是对杨廷和等人言听计从。

不过,嘉靖和杨廷和的君臣蜜月期却非常短暂,原因还是出在杨廷和的那个坚持上,他坚持认为:嘉靖应该称弘治皇帝为皇考,也就是认弘治皇帝作爸,认张太后作妈,而改口称呼自己的亲生父母为叔叔婶婶。此外,杨廷和还说,嘉靖的亲生父亲依然只能是个王,顶多从兴献王升格为兴献大王;而嘉靖还在世的母亲也只能是兴献王妃,不能当皇太后。

杨廷和借着自己在朝堂当中的超高威望,公然放话道:大臣中如果有谁敢反对这件事,那就是奸邪之辈,该杀头。为了证明这件事的合法性,杨廷和还搬出了古人的先例,比如汉朝和宋朝都有旁支的王子先过继给老皇帝当儿子,之后才继承皇位。因此,嘉靖既然继承了弘治皇帝这一脉的皇位,就应该过继给弘治皇帝当儿子。

对于这件事,嘉靖感到异常愤慨,爹妈是能随便换的吗?但是,尽管有不满和委屈,嘉靖还是没有直接斥责杨廷和。他多次褒奖杨廷和对国家有功,然后跟他诉说自己复杂矛盾的心情,希望他能帮个忙,别让他换父母。但嘉靖越是这样,杨廷和就越觉得自己要坚持原则,不能顺从皇帝的意思。

嘉靖没办法,他派了一个自己从兴王府带过来的亲信去找礼部尚书毛澄,给毛澄跪下磕头,还给毛澄送钱,请求毛澄帮帮忙。但这事儿同样起了反作用。毛澄这个人平时清正廉洁,因此觉得嘉靖给他送钱、请他办事反而是对他人格的极大侮辱。

大臣们反复跟嘉靖讲道理,说嘉靖当了皇帝就得认弘治皇帝当爹,这是不容置疑的。彼时的嘉靖孤立无援,他对这些规矩都不太懂,也不知道是不是自己真的做错了,还是说大臣们就是在忽悠他。他只是觉得,要让自己从此称自己的父母为叔婶,这是完全不可接受的。对于朝臣的奏疏,他也不知道怎么反驳,于是他只能扣住这些奏疏,不给批复,以此弱弱地来表达自己的不满。

可以说,这个时候的嘉靖完全是束手无策的。不过,事情很快地迎来了转机。

前面说过,杨廷和用自己的威望压住了反对的声音。但是,有些人心里是不赞同杨廷和的做法的。于是,当时有一个刚中进士不久的人,叫张璁,他就给嘉靖上了奏疏,把杨廷和的说法一一驳斥。他告诉嘉靖,首先,礼的基本原则是不能违背人性,杨廷和的做法是阻止嘉靖给自己的亲生父母尽孝,显然违背了人性;其次,杨廷和举的两个古代的例子,都是旁支的王子早早地就被老皇帝养在宫中当儿子,你是等待你堂哥去世之后来接班的,遗诏里分明说你是“兴献王长子”,所以情况完全不一样;最后,你母亲还在世,而且不久后会到北京,你要是叫她皇叔母,那她就是你的臣子,得按照臣子的礼仪来对你行礼,天下哪有母亲给儿子行臣礼的?

看到张璁的这份奏疏,嘉靖不禁拍案叫好。他让人把这份奏疏送到杨廷和他们面前,责备他们为什么要忽悠自己。当天,嘉靖再次召见了杨廷和等人,态度恳切地跟他们商量这件事情,要求尊自己的父母为帝后。但是,杨廷和他们内部经过讨论之后,退回了嘉靖的这个敕旨,并且商议要惩罚这个为嘉靖发声的张璁。

这下,嘉靖彻底没招了。此时,嘉靖的生母蒋氏即将抵达北京。到了通州的时候,她听说自己的儿子被迫要和自己脱离母子关系,直接当场就发作了。礼臣们慌忙引经据典给蒋氏解释。但蒋氏听不懂,也不想听,责问他们为啥一定得拆散他们母子,然后直接就停在原地不走了。

听到这个消息,嘉靖自己也受不了了。他先自己大哭了一场,然后找到张太后,说自己这个皇帝不当了,让张太后另请高明,他要跟他母亲回安陆去。

皇帝闹辞职,这事也把大臣们吓得不轻。张太后连忙安慰嘉靖,杨廷和他们也谨言慎行,不敢再说出什么过激的话。过了一阵子,嘉靖冷静了下来,他再次找杨廷和等人商量,说我爸就我一个儿子,要是照你们这么做我于心不安,所以辛苦各位先生委曲折中,帮帮我,让我能够尽孝。但是,就算嘉靖语气卑微到这种程度,杨廷和他们还是觉得不能退让。

不过,此前张璁的举动已经打破了朝廷一言堂的状态,有些官员开始松动他们的态度。这些人当中,有一部分是真心同情嘉靖,有一部分呢,则是在这波君臣对抗当中看到自己仕途升迁的机会。

总的来说,嘉靖的委屈不会受太久。在此后的几年里,他先是倚靠张璁,之后再倚靠那些慢慢靠拢过来的官员。只要摆脱了孤立无援的状态,嘉靖便能利用自己皇帝的权威,一步步地为自己争取到事情的主动权。

后面发生的事情我简单给你梳理一下:嘉靖先是给自己的亲生父母争取到帝后的名分,可以叫他父母为爸妈,但在称呼前面得加上“本生”两个字,也就是强调这是生物学上的爸妈,他社会意义上的爸妈还是他的伯父伯母。之后,嘉靖就开始为他父母争取去掉“本生”两个字。再到后面,他又继续抬高他父母的地位,并且改口称张太后为伯母。

总而言之,就这么一件关于名分的事情,争来争去,竟然争成了嘉靖朝前期最主要的一件事儿,历史上把这件事称为“大礼议”。

这事儿在我们后人看来多少有点离谱,就为了一件只关乎名分的事儿,君臣之间内耗了这么久,皇帝觉得自己受了委屈,有的大臣丢了前程,甚至丢了性命。但是,就是在这么一件事情上,我们可以看到,以权术著称的嘉靖在即位初期是有多么的无能为力。

杨廷和是一代名臣,然而,他一开始的关注点却只是要忠于先皇,要遵守礼法,要保证国家不出乱子。基于这几个前提,他构想了一个最优解,就是让嘉靖认新爹。他似乎把所有问题都考虑了,却唯独没有考虑嘉靖的感受。

需要再次强调的是,此时的嘉靖只是一个半大孩子,而且初来乍到,本来内心就比较敏感。这个时候,张太后和杨廷和他们的一系列举动,让嘉靖感觉到自己纯粹就是个来填补皇位空缺的工具人,好像所有人都不考虑他的感受,都孤立他,欺负他。

他一开始对杨廷和是非常敬重的,他知道是杨廷和选定他来继位,也知道杨廷和是个一心为国的大臣;但后来,他对杨廷和的感情里又是带着仇恨的,他觉得杨廷和不把他放在眼里,欺负他年纪小不懂事,给他带来了很多屈辱的回忆。

此外,这场关于礼仪的争端,一开始仅仅是观点的分歧。到后面,却演变成了一场意气之争,这也导致了这场争端变得漫长且惨烈。支持杨廷和的大臣,他们觉得自己是忠臣,而张璁等人是搞政治投机的小人,他们曾扬言要打死张璁,吓得张璁一度只能躲了起来;而嘉靖本来对自己立场的坚持也有他的合理性,但后来他却得寸进尺地去抬高自己父母的地位,千方百计打压张太后,在此过程中多次对臣下施加暴力。

嘉靖非常清楚,支持自己的人当中,肯定少不了一些政治投机者,但既然杨廷和他们把他当工具人,他也需要一些称手的工具人,互相利用罢了。

通过去看这场大礼议的细节,我们会发现,嘉靖并非一开始就精通权谋,但是,在与群臣博弈的过程中,聪明的嘉靖确实很快地学习到了驭臣之术,与此同时,他和臣子之间的隔阂也在不断地加深。

书中说道,到了后来,嘉靖皇帝养成了这样的性格:他很容易暴怒,发怒的时候全不顾恩义;但事后呢,他会静下来反思,倘若他觉得事情做过头了,他又会迁怒于那些给自己设套的人。

可以想见,嘉靖在生活中的安全感是极低的,他处处小心,处处猜忌,这当然有他个人的缘故,但不得不说,他所处的环境确实也让他防不胜防。

在嘉靖朝的中后期,嘉靖皇帝基本上做到了乾纲独断、诛戮任情,也就是说,嘉靖牢牢地掌握了包括生杀大权在内的一切权力,他对臣下睚眦必报,对后宫更是冷血无情。

前面说到,嘉靖对杨廷和是又敬又恨,但对自己的伯母张太后,嘉靖的内心没有敬重,只有怨恨。他永远忘不了,他母亲刚到北京时,给张太后下跪,张太后却只是扬扬手,就当是答礼了。彼时的嘉靖刚登基不久,他只能在旁边陪笑,但身体却气得发抖。

到了嘉靖大婚的时候,包办他婚姻的也是张太后。可是,嘉靖对张太后给他挑选的皇后陈氏却没有什么感情,后来,嘉靖竟然在陈皇后怀有身孕的时候对她破口大骂,导致她受了惊吓,流产而死。嘉靖的第二任皇后张皇后倒是他母亲中意的,然而,有一次张皇后替张太后说情,结果嘉靖一怒之下便将她废掉,改立方氏为自己的新皇后。

此外,由于沉迷修道,嘉靖还经常为了修道的需要去折磨普通宫女,且动辄打骂。可以说,在这些宫女心里,嘉靖的形象简直就是一个恶魔。也正因如此,在嘉靖朝的中期,嘉靖皇帝差点被一群宫女给合谋杀死,这件事情震惊朝野,而且在此前的历史当中也是闻所未闻。

这是怎么一回事呢?原来,当时有一群宫女打算趁着嘉靖睡着,用绳子将他勒死。但是,这群宫女并没有杀人的经验,加上当时手忙脚乱,居然在勒嘉靖脖子的时候打了个死结,导致谋杀未遂。就在这时,离作案地点不远的方皇后听到了消息,匆匆带着人赶过来,救了嘉靖一命。

当时的嘉靖也是经历了一番抢救,最后才缓缓醒了过来。躺在病榻上的他惊魂未定,于是把处理宫女的权力交给了皇后,对于皇后拟定的处理方案,他在恍惚中也都一一照准。

一开始,嘉靖对方皇后的及时相救感激不尽,但过了一段时间,等他冷静下来,他开始发现事情不太对劲。

原来,在这一场风波中,方皇后将嘉靖最宠爱的曹端妃也当作凶手给杀了。但嘉靖自己仔细一想,曹端妃完全没有作案的动机啊,曹端妃给嘉靖生了皇长女,一直备受宠爱,而且当时她也不在作案现场,怎么在审讯的时候却攀扯到她呢?

于是,嘉靖开始意识到,这事儿肯定没那么简单,一定是方皇后趁着自己惊魂未定,借刀杀人除掉了争宠的对象。自己被方皇后给设套了。

想到这儿,嘉靖又开始对方皇后产生恨意,并渐渐疏远她。后来,方皇后居住的宫殿起了大火,宦官请求去救火,嘉靖竟然不予理睬。最后,方皇后因为烧伤过重而死。

等到方皇后一死,嘉靖又开始念起她的救命之恩,于是在下葬的礼仪上,他给了方皇后远超前面两位皇后的规格。

可以说,在这件事情上,嘉靖的性格被体现得淋漓尽致。他痛恨给自己下套的人,但他又防不胜防,他记仇,会有情绪化行为,但事后他又经常会萌生悔意。

话说回来,经历了这么一场宫变,嘉靖自己也是心有余悸。于是他搬了个家,搬到西苑去住。此后,他就在那里专心修道,再也不去上朝了。嘉靖从小身体不好,一开始他迷信方术是为了祛病,后来是为了求子,再到后来是为了长生。他的后半辈子,就用这件事情来安放他那无比空虚的精神世界。

当然,我们说过,嘉靖是一位精于权谋的人。他的不上朝,并不等于彻底地摆烂。事实上,他非常关注朝局的变化,他并不需要总是见人,他只需要与少数几个关键人物进行接触,便能有效地把权力牢牢地握在自己的手中。这是嘉靖的过人之处。

但是,嘉靖能把控朝政,却不代表他能带领整个王朝变得更好。

在嘉靖的晚年,他不断受到疾病的折磨。他想通过吃丹药来治病,结果越吃却中毒越深,他变得越来越暴躁和偏执。但是,偏偏在这个时候,就有一个不怕死的官员敢于犯颜直谏。这个人,叫海瑞。

嘉靖四十五年,海瑞给嘉靖呈上了一份奏疏。

嘉靖估计很久没有看到如此直接且激烈的奏疏了。在奏疏里,海瑞历数嘉靖做过的种种荒唐事儿,然后直接挑明“天下之人不直陛下久矣”。他甚至拿嘉靖这个年号来开涮,他说,“嘉靖者,言家家皆净而无财用也。”你不是叫嘉靖吗?你知道百姓怎么理解的吗?那就是家家干净,都没钱了,叫“家净”。

可以想象,嘉靖看到这份奏疏的时候得愤怒到什么程度。他将奏疏扔到地上,大喊道:“快去抓住这个人,别让他跑了!”这时,嘉靖身边的太监,也是他当年从兴王府带过来的旧人黄锦告诉他,海瑞不会跑,这人向来有痴直的名声,听说他上疏的时候,已经准备好了棺材,也跟家人进行了诀别,现在在外头等着被问罪呢。

黄锦的这一番话,倒是让嘉靖一下子冷静了下来。他沉默了一会儿,然后又拿起奏疏,反复看了好几遍,时而发怒,时而叹气。他跟身边人说:“这个人可以和比干相比,但我不是纣王。”比干是商朝的名臣,因为劝谏商纣王而死。

此时的嘉靖,内心是无比伤感的。他抓了海瑞,但又不想杀他。他对内阁首辅徐阶说,海瑞说得都对,但我病了很久,又哪能起来处理朝政呢?嘉靖向来极端自信,他能说出这句话,证明他在海瑞的刺激之下,进行了痛苦的反思。

只是,这一切都已经太晚了。这一年,已经是嘉靖生命的最后一年了。

嘉靖的晚年是孤独的。曾经有个道士跟他说,“二龙不相见”。这件事的起因是嘉靖要立皇太子,道士告诉他不能立,因为皇帝是龙,而一旦立完了皇太子,那就又多了一条龙,二龙相见,必有一伤。嘉靖没有听从道士的劝告,结果,皇太子真的早早去世了。这件事情只能说是凑巧,但对嘉靖的打击却极大。

从此以后,嘉靖就严格恪守“二龙不相见”的原则,他不但不立太子,而且终生不再跟自己的儿子见面。只是,嘉靖的这个做法并没能阻止下一个儿子的死去。等到嘉靖自己临终的时候,他的儿子们就只剩下裕王还在世了。

但是,由于有“二龙不相见”的原则,因此,当12月14日凌晨嘉靖病危,进入弥留之际的时候,没有人敢提议让裕王来见他父亲最后一面。结果,当天中午,嘉靖在乾清宫驾崩。

首辅徐阶连忙去通知裕王入宫。裕王匆匆赶来,在嘉靖的遗体前披发号哭。

二龙终于相见了,但此刻却已是天人永隔。

到这里,这本《嘉靖》就已经为你解读完了。

在这本书中,关于嘉靖为什么会厌惧皇宫,作者并没有直接进行回答。但是听到这里,我相信你也已经有了自己的答案。

在嘉靖看来,皇宫始终是一个凶险之地,这里充满着压力与阴谋;而只有远在湖广安陆的兴王府,才是自己真正的家。

在生命的最后时刻,嘉靖曾提出要回安陆一趟,只是考虑到各种现实因素,他最终不得不放弃这个计划。

在20多年前,嘉靖曾短暂地回过一趟安陆,那会儿他母亲刚刚去世,父亲呢,则已经去世多年。一切早已物是人非。

嘉靖在他父亲的墓前伏地而泣,长跪不起,跟随他从北京回来的王府旧人也跟着流泪。在启程回北京之前,嘉靖招待了当地的乡亲,他告诫大家要尽孝,其中有一句话,甚是真切。他说:“我父母俱已仙去,我情甚苦,尔辈知否?”

在葬完母亲之后,嘉靖对身边的重臣说,我的父母终于团聚了,却“弃朕孤哀”,留下我孤零零地继续在异乡漂泊,我很想追随他们而去,却办不到。

在嘉靖漫长的统治生涯里,我们往往只能看到他冷酷的面孔。但是,有一个地方,却能让他愿意倾注自己的真情,那就是以兴王府的家人为核心组成的小家。当时他的母亲带着两个女儿来北京和他团聚,他也接回了自己的祖母,祖孙三代,一家子其乐融融,这是嘉靖在皇宫里为数不多的温暖时刻。

好,以上就是我想为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

嘉靖给人留下最深刻印象的,恐怕还得是他那登峰造极的帝王平衡之术。

-

嘉靖并非一开始就精通权谋,但是,在与群臣博弈的过程中,聪明的嘉靖确实很快地学习到了驭臣之术,与此同时,他和臣子之间的隔阂也在不断地加深。

-

嘉靖能把控朝政,却不代表他能带领整个王朝变得更好。