《哈布斯堡王朝》 青年维也纳解读

《哈布斯堡王朝》| 青年维也纳解读

关于作者

本书作者彼得·贾德森是意大利欧洲大学学院教授,多年钻研哈布斯堡历史。

关于本书

本书一反以往那种以现存各国的立场追溯历史的做法,而是采用哈布斯堡君主国的视角,为我们提供了一副高度还原历史情境的、全局性的宏伟历史画卷,重新诠释了奥匈帝国的历史,颠覆了在这个问题上传统的民族主义叙事。

核心内容

假如没有世界大战,奥匈帝国是可以继续维持团结和统一的。帝国灭亡是帝国陷入世界大战的结果,而不是其自身民族矛盾爆发的结果。帝国灭亡时,脱离帝国的各民族并不是从一座“各民族的大监狱里逃脱”,相反他们更像是在帝国这艘巨轮沉没时弃船而走的乘客和船员。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《哈布斯堡王朝》。这本书的中文版大约50万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述书中精髓:奥匈帝国是哈布斯堡王朝创立的,多民族大君主国的巅峰。它的灭亡和分崩离析,不是因为内部民族矛盾,而只是因为被战争压垮了。传统观点认为奥匈帝国是国内各民族的牢笼、它的崩溃是各民族的解放。本书指出,这个说法只是那些从它独立出来的国家为了证明自己的合法性而发明的。

说起哈布斯堡家族,那可是非同一般。它曾是欧洲历史上影响力最大、统治地域最广、地位最显赫的贵族世家。这个家族在11世纪初兴起,曾经拥有奥地利公爵、大公、皇帝、匈牙利国王、波西米亚国王、西班牙国王等许多君主头衔,更曾在数百年中占据神圣罗马帝国皇帝宝座,统治着跨语言、跨民族的大半个欧洲。可以这么说,如果不了解哈布斯堡王朝的历史,就没法真正了解中世纪和近代欧洲史。

以往呢,提及哈布斯堡,人们往往认为它既是现存的中欧各国的摇篮,又是它们的牢笼。人们常说,奥匈帝国内部的民族矛盾是它在一战中解体的必然原因。比如丘吉尔就说过:“在哈布斯堡王朝的议会里,一群激动的议员坐在那里,连续几个小时用不同的语言大吵大叫,还不停地拍着桌子,他们的合唱声音越来越高,最终变成了一声炮响。所有人放纵仇恨;所有人为这种放纵付出了血与泪的代价。”

《哈布斯堡王朝》这本书告诉我们,以民族的形成和觉醒、民族自决和民族独立的实现为基调的历史观,与事实并不相符。实际上,是帝国瓦解之后形成的中欧各国,为了证明自身合法性、解决与领国的领土纷争而发明出来的。这种历史观大行其道,结果就是各民族的历史取代了帝国整体的历史。在很长时间里,我们可以看到,继承了帝国领土的各国——奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐、南斯拉夫、罗马尼亚、波兰、意大利的历史,却看不到一部奥匈帝国整体的历史。

而彼得·贾德森这部著作的可贵之处,也就体现在这里。这本大部头著作的写作目的,既不是提供帝国的百科全书式知识,也不是提供一个完整的奥匈帝国政治史,而是聚焦奥匈帝国短短五十一年的历史,对奥匈帝国晚期和帝国灭亡的历史做出了一种全新的诠释,彻底颠覆了传统的民族主义叙事。

本书作者彼得·贾德森,他是意大利欧洲大学学院教授,多年钻研哈布斯堡历史。他反对以往的中欧历史学家那种以现存各国的立场追溯历史的做法,而是采用哈布斯堡君主国的视角,为我们提供了一副高度还原历史情境的、全局性的宏伟历史画卷。

好,在讲解这本书的观点之前,我们有必要先来简单了解一下哈布斯堡的历史。从某种意义上说,这个家族是欧洲最显赫的贵族,他们的历史,贯穿起了近一千年来的欧洲史。

为什么哈布斯堡王朝的地位这么显赫呢?我们要知道,严格来说,哈布斯堡的君主是“皇帝”,而不是“国王”。“皇帝”和“国王”是大有区别的。国王可以有很多个,而皇帝只有一个。这有点像中国古代的周天子和各个诸侯国的关系。在欧洲,国王一般都是从部族领袖演变而来,比如早期的罗马国王,后来的英格兰、法兰西等国王。在近一千年中,如果不算东方的拜占庭,那么欧洲只有一个名正言顺的帝国,就是神圣罗马帝国;所以也就只有一个名正言顺的皇帝,就是神圣罗马皇帝。从名义上说,皇帝是欧洲各国的共主,虽然各国君主都强调自己的王权是至高无上的,但它们同时都承认了皇帝在外交和礼仪上的优先权。哈布斯堡王朝占据了神圣罗马帝国的皇位,1806年哈布斯堡王朝的皇帝解散了神圣罗马帝国,但哈布斯堡王朝依然保持着自己在欧洲各王朝之间的崇高地位。

严格来说,“哈布斯堡王朝”只是通俗的说法,它的正式名称应该是哈布斯堡君主国,表示许多领地共戴一君。哈布斯堡家族的统治,与其说是通过军事征服建立的,倒不如说是依靠政治联姻和外交策略。他们用继承遗产的方式,将天南海北、形形色色的领地聚拢在一个家族名号之下。这种多元复合型统治在中世纪很常见,然而哈布斯堡家族将这种统治方式一直延续到近代,可以说是一个奇迹。

从十八世纪中期开始,哈布斯堡家族致力于一步一步推行中央集权,将自己名下彼此独立、文化各异的领地凝聚为一个均质化的大君主国。从著名的玛利亚·特蕾莎到约瑟夫二世,这些著名的“开明专制”君主的理想,都是塑造一个整体性的国家。他们的这种理想,在德意志的世袭领地上获得了圆满的成功,这些领土至今仍然是奥地利的一部分。随后,他们也成功地消化了波西米亚王国。但是,他们也有失败的时候,在奥地利王位继承战争中,玛利亚·特蕾莎倚仗匈牙利贵族的武力支持才得以扭转颓势,这也就使得她难以在匈牙利推行中央集权改革。而这一问题在她的后代手中同样没有解决。

进入十九世纪,在欧洲的其他地区,法兰西、普鲁士等民族国家兴起,它们爆发出强大的动员力量,使得仍然采用古典方式统治的哈布斯堡备受冲击。在拿破仑的胁迫下,延续千年的神圣罗马帝国被迫解散。哈布斯堡家族改称奥地利皇帝,在残余领土上重整河山。1867年,奥地利遭受了两次战争的失败,也就是意大利战争和普奥战争,当时的皇帝不得不跟匈牙利达成协议,同意给匈牙利极大的自治权,二元联邦的奥匈帝国随之诞生。后面我们会讲到,由于这些历史原因,造成匈牙利拥有自治权,是帝国内部矛盾一个很重要的原因。

在此后的四十年中,奥匈帝国快速发展。它的国民生产总值的增速高于英国、德国和法国。帝国内部的市场把奥地利、波西米亚和匈牙利前所未有地联系在一起。它们各司其职,波西米亚的重工业举世闻名,奥地利地区的轻工业发达,而匈牙利则负责农业和食品工业,用现代农业技术供养着整个帝国,并有余力出口到全欧洲。同样迅速发展的还有城市化,尤其是维也纳和布达佩斯。维也纳在战前是名符其实的多元化大都市,而布达佩斯是世界上第二个有地铁的大都市。

与此同时,奥匈帝国逐步将一个传统的专制王朝改造成了一个自由帝国:帝国废除了残余的封建制度,在乡村地区确定了资本主义生产关系。它调控本地贸易,终止了行会的额外特权;而且确认产权、迁移和择业方面的自由,强调在一个统一的法律制度下,所有公民的平等待遇。地方自治在全国推广开来,帝国实现了通信和交通基础设施的迅猛发展。此外,帝国政权还推行教育改良,尤其是大学教育的全面改革。

因此,到了十九世纪末,奥匈帝国焕发出勃勃生机,尤其是帝国首都维也纳,以多元开放的姿态孕育出令人炫目的艺术、文学以及思想成果。不同民族的音乐家、文学家或思想家都在维也纳和谐共处。要知道,奥匈帝国虽然民族众多,但却没有对少数民族采取歧视或不公对待。在排斥犹太人的排犹主义十分严重,民族情绪日渐张狂的时代,奥匈帝国简直是一股“逆时代潮流而行”的清流。

可是,第一次世界大战将奥匈帝国拖入了深渊。1918年,帝国解体,皇帝退位,哈布斯堡家族从此再也不是中欧的统治者。昔日的领土被7个国家分割,它们分别是3个新生国家捷克斯洛伐克、波兰、南斯拉夫和4个已经存在的国家奥地利、匈牙利、意大利、罗马尼亚。

这个存续近千年、创造过美好盛世的古老王朝,在一百年前轰然陨落,令人唏嘘不已。我们今天要讲的《哈布斯堡王朝》这部书,正是哈布斯堡历史的最新解读。本书最大的价值在于,它提供了一种新的视角,来看待哈布斯堡大君主国从形成到瓦解的历史脉络,刷新了我们对这段中欧历史的理解。

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面,我就为你来详细讲述书中最精彩的三个观点。

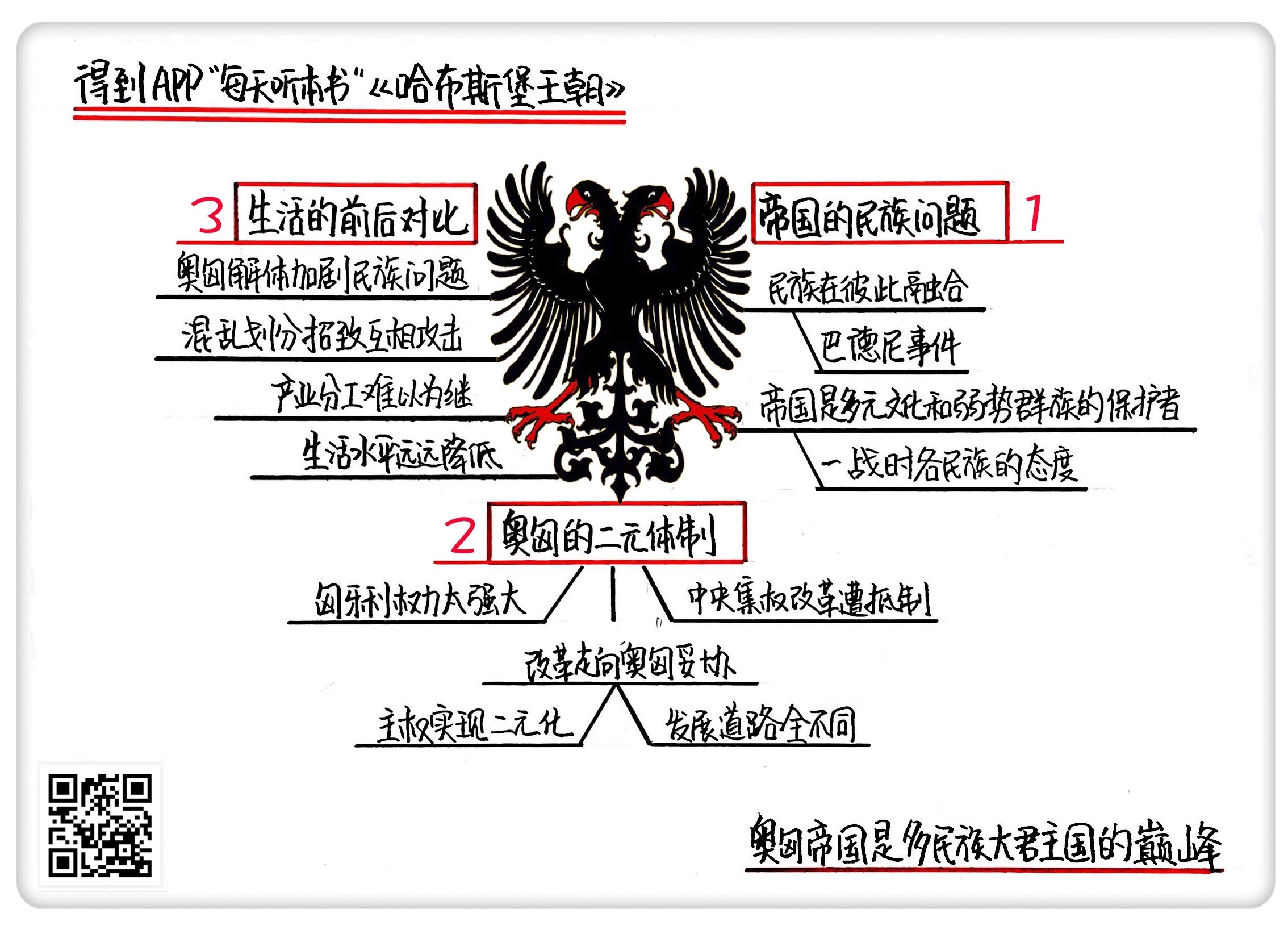

第一个观点,是重新审视帝国的民族问题。作者发现,把奥匈帝国说成对少数民族的压迫者是不公正的。相反,帝国的少数民族对帝国有着很高的认同感,即使是不时爆发的民族主义抗争也是在帝国的体系之内的抗争,争取的是在帝国之内的利益诉求,而不是摧毁帝国。

我们刚才提到过,十九世纪晚期的奥匈帝国经济上正在快速地工业化,文化上也空前发达。帝国有十几个民族,讲不同的语言,但是它们正在彼此融合。帝国在选举权方面也不断改革,在二十世纪初承认了帝国境内的成年男性的普选权,这就给各民族的未来都敞开了一扇窗户。

在帝国末期的维也纳,不仅没有即将亡国的气息,而且这个城市还十分兴旺。不同的民族和不同的阶层,都聚集在崭新的维也纳环城大道上。在这座两百万人口的大都市,人人都会说一两句“厨房捷克语”,因为厨子都是捷克人;也会在咖啡馆点单和给小费的时候说一两句波兰语,因为咖啡馆服务员大多是波兰人。在这里,各民族之间并没有什么你死我活、不可调解的矛盾。

帝国的各个民族和阶层即使有不满,也是在帝国框架内表达自己的诉求。帝国议会没有官方语言,一切民族的代表都有权力用自己的语言发表意见,而且帝国议会不提供翻译服务。所以,你可以在帝国议会中看到这样的景象:帝国大臣用德语发表讲话宣布政策,捷克民族主义议员用捷克语怒斥大臣,捷克的保守派议员在他讲话的时候吹口哨。匈牙利议员用匈牙利语表示财政条款涉及奥匈协定不在帝国议会权限之内,稀有的克罗地亚议员用克罗地亚语怒斥匈牙利代表,加利西亚波兰议员用一首波兰语爱国诗歌来回答所有的不同意见,加利西亚乌克兰人代表则借此机会深情演唱一首歌。但是所有人都在帝国议会的水泥大厦里,没有人选择回到自己的家乡去。

作者还分析了著名的巴德尼事件和第一次世界大战,更进一步反驳了帝国的各民族视帝国为牢笼,想要撕裂或者逃离它的观点。

1897年,奥地利首相巴德尼伯爵为了争取捷克选民对普选制改革的支持,而修改了捷克地区的公务员条例,规定捷克语地区的政府机关在提供传统的官方语言德语服务之外,也提供捷克语服务。条例要求,今后捷克语地区的公务员不仅要懂德语也要懂捷克语,招收公务员的考试当中不仅继续考德语,还要加考捷克语。但是,巴德尼伯爵的条例却忽视了捷克地区语言混杂的现状。在捷克的很多地区是德语居民占多数的。当一个想要报考公务员的大学生因为不懂捷克语而自杀的时候,改革引起了激烈的斗争,巴德尼伯爵不得不辞职,这就是巴德尼事件。

巴德尼事件长期被看作是奥匈帝国民族矛盾爆发的标志。但这是否意味着帝国的各民族已经视帝国为牢笼,想要撕裂或者逃离它了呢?作者让我们注意到,大打出手的捷克人和德意志人,他们争斗的目标不是平时生活讲哪种语言,而是帝国公务员应该会哪种语言。换而言之,他们不是要闹分裂,要缔造一个捷克民族国家,而是要在帝国之内,为捷克人争取到一个公平的基础上,甚至再多点特权的优势地位。而且,无论是支持巴德尼条例的一派,还是反对条例的一派,虽然他们在布拉格大打出手,但他们谁都没有放弃帝国议会这个渠道,布拉格的街头暴力只是巴德尼事件的一部分,帝国议会里的捷克党和德意志民族党的斗争同样是巴德尼事件的组成部分。无论是德意志人多数的西里西亚或者苏台德地区还是捷克人多数的波希米亚地区,都在积极地选举帝国议会议员,把自己的声音输送到帝国议会里去,街头斗殴是发泄情绪而不是谋求独立。

各民族对帝国的态度,也可以从一战时他们的反应中看出来。比如在1914年,加利西亚一度失守,那里的波兰人和犹太人并没有把沙皇的军队视为解放者,而是纷纷逃往帝国内地。1915年当意大利对奥匈帝国宣战,意大利军队攻入帝国南方的时候,那些帝国之内讲意大利语的人也没有积极投身于意大利的“解放战争”,他们大批向北逃往帝国的内地。那些留在占领区的人也并不配合意大利军队,以至于意大利军人经常威胁对他们采取武力。当帝国收复加利西亚的时候,很多辗转于帝国各地的难民收容所的加利西亚人,又回到了他们的故土,而他们在维也纳的最大的两个群体,帝国议会里的波兰民族党和咖啡馆里的波兰人服务员,则一直留在维也纳直到帝国的最后时刻。

从这些事实可以看出,奥匈帝国实际上保持着自己的生命力。假如没有世界大战,帝国是可以继续维持团结和统一的。帝国灭亡是帝国陷入世界大战的结果,而不是其自身民族矛盾爆发的结果。帝国灭亡时,脱离帝国的各民族并不是从一座“各民族的大监狱里逃脱”,相反他们更像是在帝国这艘巨轮沉没时弃船而走的乘客和船员。

以上便是本书的第一个主要观点。我们了解到,奥匈帝国并非少数民族的压迫者,相反它是多元文化和弱势族群的保护者。那种认为帝国崩溃是由于内部民族矛盾不可调和的观点是不能成立的。

再来说本书的第二个主要观点,是指出奥匈帝国实行联邦制改革并不彻底,半吊子的奥匈二元体制赋予了匈牙利在二元君主国内的财政、外交、军事领域的一票否决权,而匈牙利的这种过于强大的权力,成了帝国晚期一系列尝试的原动力。

我们知道,哈布斯堡王朝是多块领地组成的帝国。奥地利、波希米亚和匈牙利作为整个王朝统治核心,在16世纪才开始逐渐形成。但这三个部分,不管是在政治结构、社会阶层、民族文化,甚至一度在宗教上,都相差甚远,想把它们整合进统一的政治架构是非常困难的。

18世纪末期,皇帝约瑟夫二世推行中央集权改革。匈牙利人认为自己在奥地利王位继承战争充当了哈布斯堡的恩人,我们用武力支持了你,但是你们现在却要来挑战我们的特权?当然不能答应。于是改革遭到了匈牙利坚决的抵制。

1859年以后,哈布斯堡王朝开始进行自由主义改革。最初希望将王朝改造为民主制基础上的中央集权制国家,后来又试图进行联邦制改革。但匈牙利人把联邦制改革掰向了奥匈妥协,而这随即带来了奥匈帝国内部最大的问题:只占帝国人口约五分之一的马扎尔人现在可以自由支配帝国40%的领土。匈牙利有自己的一套政府和议会,而且在外交、军事、关税问题上掌握了帝国50%的发言权。

糟糕的是,与较为包容的奥地利政府不同,匈牙利政府民族情绪严重,公然地歧视和压迫他们统治的领土上的少数民族。比如说,奥地利的钱币往往印有八个民族的语言,而匈牙利的钱币就只有匈牙利语,连德语都没有。19世纪后期,奥匈帝国越来越多的斯拉夫人移居美国,他们是最早逃离哈布斯堡国家的人,但他们不是出于对帝国的仇恨,而是由于受到匈牙利的压迫而离开的。

另外,匈牙利人粗暴的民族主义政策还导致,他们与巴尔干的斯拉夫民族矛盾尖锐。原本帝国境内的诸多南斯拉夫民族并没有强烈的与外国合并的意图,但是当奥匈协约把他们抛弃给粗暴的匈牙利政府的时候,他们感觉自己被皇帝抛弃了。于是,他们要么逃走,要么开始向邻近的异国伸出手。

而且,奥匈妥协不仅仅意味着在主权的方向上实现二元化,它还出现了两种完全不同的发展道路。奥地利快速实现了民主化,而匈牙利维持了有限制的选举权,马扎尔贵族长期垄断政权,给奥匈帝国整体的政治改革严重拖了后腿。匈牙利直到帝国崩溃时也只有8%的人有投票权。匈牙利百般抵制普选的原因在于,匈牙利的统治民族马扎尔人虽然是帝国境内仅次于德意志人的第二大民族,但绝对人数也不多,仅仅占帝国总人口的21%(德意志人是23%),即便是在匈牙利王国境内也没有占据压倒性优势,建立男性普选权毫无疑问会稀释马扎尔人的统治权。

不过,这样一来,“普选权”问题也正好成了匈牙利贵族的“命门”。1905年,在与匈牙利议会的谈判中,皇帝弗兰茨约瑟夫一世提出,马上要进行普选制改革,并且表示将作为匈牙利国王解散议会,在普选的基础上重新选举。这下,匈牙利的民族主义政治家们退缩了。作为换取不在匈牙利统治的国土上实行普选的代价,他们放弃了此前争取到的特权,也就是“匈牙利本土防卫军”只用匈牙利国旗和只接受匈牙利语号令的,还大幅度地提高了匈牙利在共同财政中负担的比例,甚至还接受了帝国政府和外国签署的对匈牙利不利的商约。这次交涉以维也纳大获全胜告终,此后每当匈牙利想要闹事的时候,维也纳就宣布要普选。匈牙利的民族主义者其实也清楚,自己闹归闹,但离不开帝国,一旦帝国不存在了,自己根本无力在强大的德国和俄国面前捍卫如此广阔的领土。

可见,哈布斯堡王朝能够通过这种方式逼退匈牙利贵族。在1910年代,老皇帝弗朗茨·约瑟夫已经年过八十,皇储弗朗茨·斐迪南大公反对匈牙利马扎尔人特权,他打算将来同斯拉夫人达成妥协,建立三元帝国。可以合理地设想,如果帝国能够多拥有一段和平时间,或许有可能通过进一步的政治改革,建立一个新的能将各族人民团结起来的框架。

以上便是本书的第二个主要观点。我们了解到,奥匈二元体制给了匈牙利过大的权力是奥匈帝国晚期许多问题的根源。帝国围绕这一根源问题做出了许多探索,而且如果能有更多和平的改革时间,是有可能进一步推进联邦制改革,进而稳定国家局势的。

本书的第三个主要观点,是通过比较奥匈帝国灭亡前后人们的生活状况,指出民族主义并没有改善人们的生活,相反,它是虚妄而有害的。

哈布斯堡王朝昔日的领土被捷克斯洛伐克、波兰、南斯拉夫和意大利、匈牙利、意大利、罗马尼亚所分割,这7个国家都把自己视作民族国家。但是,作者指出其实它们并不是真正的民族国家,内部也有着形形色色的少数民族,而且他们对少数民族的压迫往往比奥匈帝国厉害多了。

第一次世界大战中,哈布斯堡虽然遭遇了失败,但它其实比俄罗斯帝国、德意志帝国坚持得更久,这也表明它的凝聚力和承受力远比大家想象的强。大战结束后,按照美国总统提出的和平原则,奥匈帝国被分解为多个民族国家。值得注意的是,分解奥匈帝国并非以美国为代表的协约国的最初目的,这个建议一直到战争后期才获得支持。当初就有不少人认为,奥匈帝国的解体不但对解决当地的民族问题没有帮助,反而会让这个地区的局势更不稳定。后来,这些预见得到了印证。这个不稳定的局势成为了法西斯主义渗入的土壤。

帝国最后时刻里,人们因为帝国无力再保证他们基本的生存所需,无力提供最基本的公共服务,而抛弃了帝国。到1918年下半年,帝国的社会实际上已经崩溃瓦解,人们被迫自己组织起来尽可能自救。而美国总统提出的《威尔逊纲领》中主张的民族自决,使这些组织的领袖看到了以比较宽松的条件退出战争的希望,于是人们抛弃了帝国。

但是,从奥匈帝国中产生的这些新国家表面上是按照民族划分出来的,但实际上民族疆界的划分极其混乱,而且有些战前还拥有过完整历史疆界国家,例如匈牙利,也惨遭分解。而有些组成民族不同、本不应草率合并的国家,例如捷克斯洛伐克和罗马尼亚,却占有了很多原本不属于他们的领土。捷克斯洛伐克,从名字上就能看出,它的国家结构其实仍是一个小型的帝国。草率的民族和疆域划分非但没有使得东欧和巴尔干人民过上自给自足的新生活,反而招致这些小国陷入互相攻击的泥潭,以至于很多国家走上法西斯主义的道路,给了东欧人民带来了重大灾难。

而且,这些国家中大部分的基础建设、财政贸易、教育军事体系基本沿用奥匈的老路,但帝国解体之后,国内市场迅速萎缩、原料人力严重不足,所以它们不能再像过去那样进行产业分工。虽然交通和通讯设施这些便利条件仍然存在,但因为政治上的敌对和高额的关税壁垒,它们也难以发挥原有的作用。事实上,这些独立出来的新国家,无论是国际地位、经济状况、还是军队实力都无法再与之前的奥匈帝国相提并论,有些国家人民的生活水平甚至远远低于奥匈帝国时代。可以想象,如果不是一战爆发,波兰人民、克罗地亚人民和奥地利、匈牙利人民还会在共同市场和议会君主制下生活在一起,这比分成一堆互相仇恨的小国在二战里被血洗要好多了。

以上便是本书第三个主要观点。我们了解到,统一的、多民族的哈布斯堡君主国是各少数民族的保护者,而帝国分裂和民族独立却让这些民族普遍遭殃,这一点尤其发人深省。

好了,说到这儿,今天的内容就聊差不多了。下面,来简单总结一下今天为你分享的内容。

通过这部书,我们认识到,哈布斯堡家族的统治下的奥匈帝国,其实有着很强的自我修复能力。通过一系列政治改革,哈布斯堡深刻地推动了中欧各民族的现代化进程,给予弱小民族保护,并鼓励各民族发展自身的文化,造就了经济与文化上的繁荣。王朝多元的统治方式,看上去陈旧过时,其实却为多国家联邦制提供了一个难得的先例。可以说,尽管存在种种缺陷,哈布斯堡的历史仍然为今日的欧盟提供了可贵的经验与教训。这样一个曾经辉煌、如今已成往事的国家,并不能简单地用“守旧”“落后”来加以评判。

撰稿:青年维也纳 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.奥匈帝国是哈布斯堡王朝创立的,多民族大君主国的巅峰。它的灭亡和分崩离析,不是因为内部民族矛盾,而只是因为被战争压垮了。

2.奥匈帝国并非少数民族的压迫者,相反它是多元文化和弱势族群的保护者。

3.奥匈二元体制给了匈牙利过大的权力是奥匈帝国晚期许多问题的根源。

4.统一的、多民族的哈布斯堡君主国是各少数民族的保护者,而帝国分裂和民族独立却让这些民族普遍遭殃.