《叫魂》 方宏进解读

《叫魂》| 方宏进解读

关于作者

孔飞力,出生于英国伦敦,著名汉学专家,费正清的得意门生。曾担任哈佛大学历史系教授、哈佛大学费正清东亚研究中心主任、芝加哥大学远东语言文明系主任、芝加哥大学远东研究中心主任,以研究晚清中国社会史、政治史而蜚声国际学术界。孔飞力被认为是美国第二代汉学研究的领军人物,在学术思想上强调“中国中心观”,希望通过中国的史料、中国的文化来研究中国的历史发展规律,颠覆了西方学术界以西方为中心、以西方理论来解释中国现象的传统。

关于本书

本书是孔飞力最具影响力的代表作之一,在国际上的学术地位超越了黄仁宇的《万历十五年》。其采用了典型的以小见大的写作手法:从乾隆年间一场小小的叫魂案入手,提出疑问,扫描焦点,继而逐步开拓视野,最终将整个康乾盛世的中国社会众生相、官场运作套路以及清朝官僚体制特色一一描绘到位。在本书中,孔飞力将其秉承的中国中心观学术思想体现得淋漓尽致。微观史料选用清晰得当,宏观总结分析大气磅礴。不仅展示了其扎实的治学功底,而且综合运用社会学、政治学、经济学等多种研究方法,做出了精彩的跨学科社会历史研究。

核心内容

本书从叫魂案入手,对乾隆时期社会、经济、司法和官僚系统运行机制进行了分析。作者认为,当时经济发展但贫富差距扩大,带来人与人之间关系紧张,人们疑心加重并易于冲动,官场腐败,特别是司法系统的混乱,加剧了社会矛盾,表面盛世繁华之下危机四伏,一个小小的治安案件就可能引发激烈的社会动荡。依靠高层官员与皇帝的博弈,暂时维持了一时的局面安稳,但无法解决封建统治的根本问题。

你好,欢迎每天听本书,我是方宏进。今天为你解读的书是《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》。这本书的中文版大约27万字,我会用31分钟左右的时间,为你讲述书中的精髓:从历史上一场小小的叫魂案件入手,来看一场社会性的恐慌到底是如何产生的,以及这种现象所带给我们的启示。

说到叫魂这两个字,可能现代的人有些陌生了,但是在旧社会,这个东西在民间确实存在过。之所以有叫魂,就是因为旧社会的人们迷信地认为,人的魂魄是可以丢失或者被偷走的,魂没了那还得了,所以需要通过叫魂把魂给喊回来。

本书说的1768年,也就是清朝乾隆三十三年,正是所谓康乾盛世的顶峰时期。可是一场席卷大半个中国的叫魂案,却搞得从民间到朝廷慌乱不堪。叫魂本身是荒诞不经的,可是为什么会引起这么大的社会动荡,当时社会各个层面的人是如何应对叫魂的?叫魂案背后反映出了当时社会的什么问题呢?本书通过对清朝乾隆时期的社会、经济、司法,特别是官僚系统的运行机制进行的细致分析,得出了寓意深刻的结论,那就是:经济发展但是贫富差距扩大,带来社会上人与人之间的关系紧张,人们疑心加重并且易于冲动,而当时官场的腐败,特别是司法系统的混乱,加剧了社会矛盾激化,表面的繁华下危机四伏,荒诞的谣言就有可能引发激烈的群体社会行为。

本书的作者孔飞力,非常的有名气。这个名字听起来像个中国人的名字,但他其实是个外国人,出生在英国,后来一直在美国求学、教书。他是费正清最得意的弟子之一,在费正清的推荐下,出任全球顶级的中国历史研究机构——哈佛大学费正清东亚中心的主任。一开始,学术界还暗中怀疑孔飞力的学术能力,结果孔飞力一头扎进清朝皇家档案的故纸堆里,下了五年狠功夫,终于拿出来这本震动国际学术界的研究成果——《叫魂》。

说起来挺有意思的,这个孔飞力虽然是费正清的门徒,但是在学术理念上,却是跟他老师对着干的。他所属的这一派学者,有个学术研究上的企图心——咱们中国人听起来一定感兴趣——就是强调关注中国的独特性,希望通过中国的史料、中国的文化,孔飞力称之为用中国视角,来研究中国的历史发展规律。这派学者有个响亮的口号,叫做中国中心观,用来对抗西方学术界历来传承的以西方为中心、以西方理论来解释中国现象的传统。

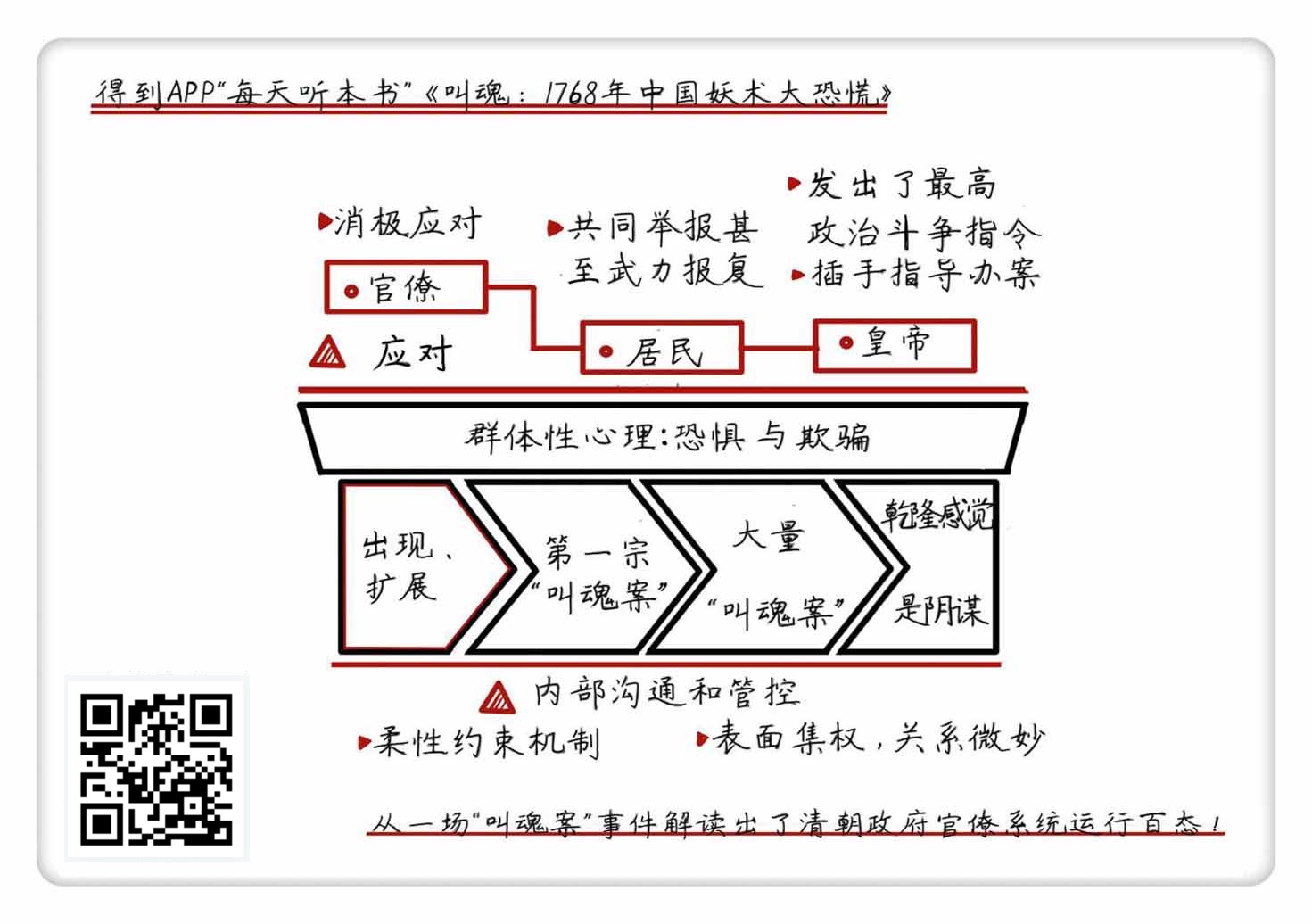

上面为你介绍了《叫魂》这本书,以及作者孔飞力的基本情况,下面我们就来一起看看这本书里所讲述的重点内容。这是一本边讲故事边分析评论的书,我们主要来关注三个部分:第一,叫魂案在当时是怎么出现和扩展开的;第二,从社会百姓到各级官员,再到乾隆皇帝,当时是怎么应对这个叫魂案的;第三,通过分析对叫魂案的官方处理过程,孔飞力对清朝政府的内部沟通和管控套路有了哪些发现和感悟。

我们先来看看第一部分的内容,这个所谓的叫魂案到底是怎么出现,又是怎么扩展开的。

话说乾隆三十三年的1月下旬,浙江德清一个乡下要修一座小石桥,于是请来一位石匠干活儿,这个石匠姓吴。后来跑来一个姓沈的农夫,偷偷找这个石匠商量,请他把一张写有人名的符粘在桥桩子上,当用锤子往河里砸桥桩子的时候,就一锤锤往这个带人名的符上砸。当时人们相信,这锤子每往那个带人名的符上敲一下,符上的人的魂魄就会被震动,敲多了就会把那个人的魂魄给震散。吴石匠感到好奇,于是问对方:“这是什么人,你干嘛这么恨他?”沈农夫说,他想报复的这个人,其实是他的侄子,由于侄子一直虐待自己,沈农夫怀恨在心,因此想出了这么个法子。没想到这个吴石匠的思想觉悟相当高,听完后不但没按照沈农夫的要求去做,反而跑到县领导那里,揭发检举了沈农夫。这就是孔飞力从清政府官方史料中找到的,第一个正式、明确记录在案的所谓叫魂案例。

德清县领导接到报案,立马将沈农夫抓了起来,罪名是涉嫌寻衅滋事,扰乱社会治安。本以为这不过是个乡下村夫愚昧无知、相信封建迷信的邻里治安小事儿,揍他个二十大板予以惩戒就完了。没成想,这么个小案子一经上报,竟成此后系列惊天大案的起始点,也成为1768年席卷半个中国的叫魂事件的开端。

孔飞力在书中列举了从1月末直到11月初,各地陆续上报的一系列涉及叫魂的案件。案发地点从浙江蔓延到江苏、山东、湖北、安徽,以及河南、河北,最后到了北京,总共涉及十来个省市,作案嫌疑人从和尚、乞丐,到术士、农妇,可谓啥样的人都有,并且以流动人员为主。而作案手段方面,则是千奇百怪,例如打听陌生人的名字、偷偷剪别人衣服、剪别人头发什么的。地方上这类案子越报越多,各省的地方大员无奈之下,也只好向中央汇报。一开始乾隆皇帝还没拿这些案子当回事儿,直到陆续有叫魂的案子涉及到作案手段是偷偷剪别人的头发——对了,剪头发!让乾隆皇帝一下子觉得不对劲儿了。他那政治敏锐的鼻子,似乎闻到了阴谋的味道。此时距清朝入关、扬州十日、嘉定三屠等大屠杀不过百十来年。在当时“留头不留发,留发不留头”的政治口号之下,有几千万汉族老百姓在改朝换代的战乱中丧命。

这个叫魂案,你甭管它怎么荒唐怎么折腾,就算是谋财害命那也不过是寻常的治安案件,但是不能涉及头发!千万不允许涉及头发!叫魂案件一旦跟剪头发挂上了钩,那就有可能引发汉人对“留头不留发”的痛苦记忆,就有可能动摇满族好不容易建立起来的对中原统治的合理性,就有可能造成亡族亡国!一想到这个,乾隆皇帝坐不住了,不能听之任之了,顿时龙颜大怒、朝堂震动。

孔飞力在书中说道,当时乾隆皇帝对背后有敌对势力的担心,或许也有一定道理。因为从各地陆续报上来的情况看,各种叫魂案件在同一时期的不同地区频繁发生,相隔几十、上百里路,中间还有山川河流阻隔的不同地域,同时或相继发生同类性质的事件,难道全是偶然么?并且,乾隆还特别注意到,各地叫魂案中,普通百姓殴打、告发、抓获叫魂嫌疑人的群众运动搞得是热火朝天,如果没有人在背后统一发号施令,这样一个全国性群众运动,怎么这么快就从四面八方轰轰烈烈搞起来了?这么一想,也难怪乾隆心生疑虑。

那么这场在乾隆鼎盛时期,短短十个月时间就扰乱大半个中国、轰动朝野的叫魂系列案,到底有没有幕后黑手在煽风点火、推波助澜呢?答案是:有,而且这黑手还不止一个,是两个。是谁呢?孔飞力认为,整个事件所谓的幕后黑手,其实正是当时社会里普遍存在的两种群体性心理,一个是恐惧,在全社会各个阶级层面里不断蔓延的恐惧;另一个是欺骗,渗透了从上到下整个清朝官场、一种心照不宣的欺骗。因此刚才上面说到乾隆皇帝的担心猜测,其实只猜对了一半,整个叫魂事件的幕后黑手的确存在,但乾隆皇帝没想到的是,它们其实并不是某个具体的人。

以上是咱们关注的第一个部分,叫魂案到底是怎么出现和升级的,接下来咱们来看看第二个部分,社会各阶层的人当时是怎么应对这个叫魂案的。为了有效地分析叫魂案的社会反应,孔飞力把当时的清朝社会分成了三个层面逐一剖析:最底下的一层是普通百姓,中间的一层是各级官僚,最高的一层就一个人——乾隆皇帝。

我们先来说说最底下的一层,普通百姓。

由于没有大的战乱和自然灾害,所以乾隆时期经济发展迅速,人口数字从一亿五千万左右增长到近三亿,商业贸易发达,流动人口也随之增加。但是在这个被孔飞力形容成“镀金”的盛世中,并非没有危机。当时经济发展的成果其实很脆弱,社会矛盾却在不断加剧,主要的表现为:地区之间的经济发展失衡,贫富悬殊加大,生活刚刚达到安定水准的人家一遇困难就可能沦为赤贫。由于人人都感受到巨大的压力,大家相互间的关系比较紧张,社会上冤冤相报的情绪开始逐渐蔓延。

孔飞力在书中研究关注的,是当时经济最为发达的江浙地区百姓。当时江浙地区百姓的生活水平,在全国范围来讲算是比较富足的,但另一方面也必须通过勤奋劳作精打细算才能维持。一旦遇上点天灾人祸,也可能立马跌到贫困线以下。这些人祖祖辈辈生活劳作在自己的家乡,因此非常珍惜自己家园的安全和稳定。而当时中国其他的落后地区,日子可就比不上江浙一带了。这些贫困地区一直以来产生有大量的所谓“流民”,也就是这些人在自己家乡的日子过不下去了,以各种形式向江浙地区涌入、流动。

江浙地区本来就人口密度高、生活压力大,当地的居民担心外来流民可能干扰他们的生活,因此充满警惕心理。特别是流民中的一部分人,他们不愿辛苦劳作而只想混饭吃,更是遭受到当地居民排斥。比如说,这些流民当中有一些游荡和尚、道士以及乞丐等,不愿意或者说也没能力融入到江浙地区的劳动生产环节中去,有时就会以所谓的妖术或者强蛮行为来混吃骗喝,这就更增加了当地居民对这些流民的恐惧和敌意。

通过妖术来摄取他人魂魄以达到自己的目,这类迷信在当时的民间历史悠久、流传甚广。本来就对流民充满着敌意的江浙居民,一听说有人在使用妖术叫魂,马上就形成了一种群体意识,这些居民逐渐开始对此确信不疑,四下窃窃私语传播,最后终于激发出了广泛的群体暴力对抗行为。孔飞力在书中说道,这些居民对叫魂的担心和恐惧,当时已经到了非常惊恐、歇斯底里的程度。就这样,由流民导致的群体恐惧和对抗意识,逐渐蔓延到了整个全社会,到最后,任何外乡人的某个稍微异常举动,都有可能被当成施展叫魂妖术,然后就会引起当地居民的共同举报甚至武力报复。老百姓在对待流民这个问题上,心理是越来越敏感和脆弱。

我们再来说说当时的这个中间层,清朝各级政府官僚。

当时清朝政权已经建立一百多年了。随着天下逐渐太平,好日子过了没几天,当时官场的风气、地方官员的行为,开始慢慢回到明末时期的官场套路,没出大事的时候尽量息事宁人,确保自己的官职升迁和优越奢侈的生活;一旦出了大事被朝廷关注,就要么推脱责任、要么争相邀功,上下左右相互欺骗、相互推诿,成了当时官场的潜规则。

叫魂案刚刚开始出现以及刚刚开始发展的时候,江浙一带的地方官员其实都没有把事情扩大化的意思。他们大多选择了就事论事、简单处罚,然后息事宁人。但是随着这类案件越来越多,迫于形势,不得不向上级汇报。结果消息传到中央,没想到居然引起了乾隆皇帝的重视。在上级不断要求加大查办力度的压力下,不少地方官员就为了迎合上峰的指示,开始大肆纵容甚至鼓励部下制造冤假错案,以便显示自己的忠于职守、工作业绩斐然。

而在当时官僚体系的最高层,也就是乾隆皇帝身边的几个军机大臣,则又有所不同。这些个京城的大官,由于既熟知地方上的官场套路,又比较了解乾隆的脾气个性,因此在所谓叫魂案件的应对处理上,他们有着自己的小九九。这些高层官员深受儒家学说教育并且生活阅历丰富,一方面他们肯定不相信叫魂这种小儿科的乡下把戏;另一方面,凭借他们丰富的政治阅历,他们也不相信真出现了所谓实力强大的敌对势力。这帮在京城的大官,其实当时心里琢磨的是另外一件事:消息既然已经传到乾隆皇帝那里,乾隆又已经把叫魂跟反叛联系在一起了,他甚至已经开始直接指挥地方办案了,我该怎么办?这些高层官员不愿意因为叫魂这类明显荒唐的事情,搞得社会动荡混乱、朝廷血雨腥风;但是另一方面,也不能不配合皇帝的指挥。所以思来想去,他们的选择是:表面上装出积极配合的样子,但实际上绞尽脑汁、搬出看家本事来规劝乾隆皇帝收手,当然,既收了手,还不能让皇帝丢了面子。

最后是这第三层,也就是当时清朝最高的一个层级,皇帝。

叫魂案发生时正值所谓的康乾盛世的鼎盛期。经过康熙、雍正两朝的大肆镇压和收买人心,到了乾隆时期,汉人对反清复明只剩下些恐怖的回忆了,社会整体趋于安定,没有大规模动乱和战争,经济得到迅速发展,中央政府财政实力大增。放眼望去,乾隆本人是看不到有啥明显的敌对势力的。但是乾隆其实并不放心,他居安思危,内心充满了忧患意识。

他主要有两大担心:一是汉人是否真的踏踏实实接受了满人的统治?会不会一有风吹草动,又要揭竿而起?二是满朝的文武大臣们表面上对他恭恭敬敬、唯命是从,到底有没有合伙糊弄他?是不是隐瞒了很多基层真实情况,对他只报喜不报忧?所以当这个叫魂案一跟剪头发挂上钩,就引起了乾隆皇帝的高度警觉,特别是最初发生的叫魂案都出现在浙江和江苏,要知道,那里可是以前反清复明的老根据地,这由不得乾隆不担心有汉人敌对势力在进行有计划、有组织地煽动破坏。

孔飞力认为,研究乾隆皇帝个人心理和执政心态,其最直接的方式就是研究他的朱批。什么是朱批呢?所谓朱批,就是在下面各级官员通过秘密渠道向乾隆皇帝呈送的奏折上,他用红墨汁写下阅读时的感受、评论、建议乃至命令。由于这些朱批内容不是由其他官员或太监代他草拟的,也不是他反复思考或者开会研究的结论,再加上当时朱批不会被公开发表,因此乾隆皇帝批阅起来可以说是毫无顾忌、直截了当,态度非常鲜明。这些朱批最能看出他对一件事情做出的第一判断和反应。在后来发现的不同朱批里,都可以看出乾隆皇帝当时内心的困惑和焦虑。他最害怕有人通过叫魂案来引起社会混乱,再将人们的注意力导向剪发留发的敏感话题,重新燃起汉人对异族镇压的仇恨怒火。最后在当年9月7日,乾隆皇帝给七省督抚发出上谕,明确将剪头发的叫魂妖术跟剃发问题联系在一起,发出了进行最高级政治斗争的指令。

另一方面,乾隆皇帝曾经有接触中国底层社会的经验,对于汉人搞的那种官场文化套路,乾隆皇帝其实心知肚明。孔飞力在书中说,这就是乾隆皇帝认为的“由汉化带来的腐化”。越是四海安宁歌舞升平,他就越担心自己的臣子们沉浸于奢靡生活、习惯为官自保的套路,他害怕自己在一片唯唯诺诺中被蒙骗、被架空。此时四处蔓延的叫魂案正好给了他一个整肃朝纲的好机会,于是他有了一个充足的理由,直接插手指导办案,找些理由斥责乃至罢免他不喜欢的官员,从而震慑朝廷上下,强化其个人权威。

正是基于这种想法,乾隆连续发出批示,指责下面的官员办案不力、养痈遗患。他还下令吏部以玩忽职守罪名查办了两江总督,以及江苏、安徽、浙江、前江等地的巡抚,一大批县官因此被革职。当时最令乾隆看不顺眼的是山西巡抚苏尔德,乾隆认为他长期在江南当官,沾染上了太多汉人奢靡腐败的坏毛病,又在查办叫魂案中拖延,一怒之下,趁机把他贬官发配到遥远的新疆了。

以上就是为你分享的第二个部分,当时清朝各个层级对叫魂案的反应和想法,那么接下来是第三个部分,通过叫魂案来看看当时清朝官府内部的沟通和管控方式。

前面说到,当时叫魂案已经从一个小小的地方治安事件,发酵酝酿成为一个全国性政治事件,这场风波到底要怎么收场呢?最终有两个军机大臣发挥了重要作用,一个叫傅恒,一个叫刘统勋。

大学士傅恒比较早地发现了各地上报的叫魂案有很多蹊跷之处,可谓是漏洞百出。前面说到,普通百姓对于外来的流民和叫魂案件已经非常敏感,心理异常脆弱。因此当叫魂案件到各处泛滥成灾之后,老百姓相互之间就开始趁火打劫,千方百计找茬指控对方是叫魂嫌疑人,利用机会报私仇。而官府的基层官员揣摩上级领导的态度,当得知乾隆皇帝高度重视此类案件时,为了制造政绩,不惜滥施酷刑、屈打成招,制造了大量冤假错案。

大学士傅恒对此忧心忡忡,虽然心知肚明,但他不好在乾隆皇帝面前直接戳破这些花招。他思来想去,干脆搞了个曲线救国:一边进一步提升中央对这些案件的重视程度,另一边要求地方上把涉案的嫌疑犯押解到京城,由军机大臣和皇帝当面直接会审。最后,当京城大员们亲眼见到这些从全国各地押送而来的所谓叫魂要犯时,这一切其实已是一目了然。这些人三教九流,都是一群乌合之众,而且基本都遭到过明显的刑讯逼供,有的早已经被折磨得奄奄一息,京城会审的口供和地方报上来卷宗也是严重的前后矛盾,明眼人一看即知,这显然是一场由地方官员揣摩圣意而人为制造出来的大范围荒唐冤案。

至于刘统勋,这个人是乾隆一朝最有名气的汉族官员之一。此人深受乾隆皇帝的尊重和信任,以至于他去世后,他的儿子依然继续受到乾隆皇帝重用。他的儿子是谁呢?就是刘墉,对了,就是那个在当代影视剧里大名鼎鼎的宰相刘罗锅。这个刘统勋就是宰相刘罗锅的爸爸。孔飞力在书中特别研究了刘统勋最终说服乾隆皇帝的手法。孔飞力发现,刘统勋玩的也是曲线救国的路子。他坚持把军机处审问叫魂案疑犯的审理纪要,事无巨细一股脑地塞给乾隆看,显得特别细心周到,并且刘统勋暗中在这些报告里,刻意塞进了很多前后矛盾、无法自圆其说的案情细节。这样一来,以乾隆皇帝的聪明老到,不可能看不出其中的问题。

这么铺垫了一段时间之后,借着安排圣驾回京的大好机会,刘统勋最后拉上傅恒,跑到承德去面见皇帝汇报工作。为什么最后要拉上傅恒呢?因为傅恒是乾隆皇帝的小舅子,是皇帝最宠信的大臣,而且也是皇亲国戚。万一乾隆皇帝不爱听,怎么着也得给傅恒留点面子。于是俩人就这么跑到承德,去给乾隆皇帝做思想工作。至于这俩人劝说的具体细节,由于没有官方正式记载,孔飞力也无法得知,但我们至此也可以猜个八九不离十了。比如,俩人应该是分析了一番叫魂案的审理收获,然后旁敲侧击地表达了对这场案件的否定意见;或者苦口婆心地向乾隆皇帝解释,这样下去弊大于利,还是尽早收网吧等等。总之当年11月初,乾隆皇帝回到北京后,一方面借办案不力的理由继续惩戒了一批他看不顺眼的官员,另一方面则低调而不动声色地叫停了对叫魂案件的追查。闹腾了十来个月,搅和了大半个中国的所谓叫魂案,就这么彻底消停了。

孔飞力在这里特别指出,这些居朝廷中枢的军机大臣,为了朝廷的秩序安定,不惜想方设法规劝皇帝,不仅要拦住皇帝,而且还要给他留足面子,绞尽脑汁用各种套路把事情办成,可谓左右为难,煞费苦心。他们此时要做的已经不只是忠于皇帝的听话臣子,而且要维护千百年以来的文化传统,体现出一种士大夫的责任感。孔飞力认为,这是中国传统政治生活中,非常不同于西方的一面。

说到这儿,今天的主要内容就跟你介绍得差不多了,接下来咱们来一起回顾一下。

首先,我为你介绍了所谓叫魂案的来龙去脉。官方史料正式记载的第一宗叫魂案,发生在1768年浙江农村,是个乡下农夫为了报复自己侄子,托人把写有名字的纸符,粘桥桩子上用锤子砸。此后这类依靠所谓叫魂来混吃骗喝甚至敲诈的治安案件越来越多,从江浙一带陆续蔓延到大半个中国,搞得百姓人心惶惶。由于叫魂案中涉及到偷偷剪人头发的行为,上报到乾隆皇帝之后,引起了他的高度重视。乾隆皇帝最终把叫魂案定性为有人企图颠覆清朝统治的阴谋,要求各地大力追查。

其次,为你介绍了孔飞力把当时的社会分成三个层次,分别分析他们面对叫魂案的想法。在普通百姓层面,由于当时各地区经济发展不均衡,相对富裕地区的本地居民,害怕外来流动人员干扰他们本已小康生活,因此神经非常敏感,对外乡人充满警惕和敌意。一旦外乡人惹是生非,就会联想到叫魂妖术,社会性恐慌不断蔓延。在地方官员层面,开始只是把叫魂案当做普通治安事件,大事化小,得过且过;可当他们得知皇帝高度重视之后,立马不惜滥施刑罚、制造冤假错案,拼命向上头表功,官场的上下欺骗使得叫魂案越抓越多、越查越乱。到了乾隆皇帝这个层面,一方面他很担心汉人反清意识的复苏,另一方面他又害怕官场欺下瞒上、骄奢淫逸的风气,架空他的领导地位,动摇他的统治权威,因此他要直接插手督办叫魂案,借机对他看不顺眼的官员大肆处罚。叫魂案本来不过是民间普普通通的社会治安案件,可大家各怀心思,在三个社会层面的相互作用影响下,逐渐发酵,愈演愈烈,结果造成大范围的社会混乱。

最后,为你介绍了孔飞力通过分析叫魂案的最终解决手法,研究了清政府内部的运作和沟通特点,特别是中、高层官员是如何跟皇帝周旋、博弈的。这其中,大学士傅恒和刘统勋,对整个叫魂事件的和平终结,发挥了功不可没的巨大作用。他们苦口婆心规劝皇帝的思路和手法,反映了当时清朝官场的生态。孔飞力认为,中国封建官僚体制有着不同于当时西方官僚制的柔性约束机制。表面上看皇帝绝对集权,但背后整个官僚体系与皇帝之间还存在微妙的关系,这种均衡使得统治保持稳定。

书中的内容就为你分享到这儿,通过这本书的阅读以及孔飞力的研究,可以引发我们的很多思考和感悟。

首先一个值得我们注意的是,孔飞力在这本书里所运用的研究方法非常精彩。孔飞力的这种手法,是一种典型的以小见大,从细微入手,完成宏大叙事的方式,也就是通过一个具体的案例,提出疑问,然后逐步扫描焦点,最后把整个乾隆年间的社会百态和官场运作一一描绘到位。微观史料选用清晰得当,宏观分析总结大气磅礴,让人读后不禁拍案叫绝,原来历史还可以这样生动地研究。这背后其实体现了孔飞力严谨的治学态度,和扎实的学术功底。孔飞力不但现代汉语和文言文的功底深厚,而且很有治学的耐心。他花了很长的时间钻进清朝皇家档案的故纸堆里,查阅了大量一手文件,汇集了各方面学术资料,最后才能够把这些细节内容总结得翔实生动,对各种案例和统计数据信手拈来,显然是一派大家风范。

由于这种细微入手、宏大叙事的特点,国内很多人也喜欢把孔飞力的这本《叫魂》和黄仁宇的《万历十五年》相提并论。这两本书都是从一个历史时间节点上切入,通过研究细节,最后逐步深入推展到描绘整个社会,方法论上有异曲同工之妙。但是在国际学术圈子里,《叫魂》的影响力是远大于《万历十五年》。这一方面是因为,孔飞力在本书中综合运用了社会学、政治学、经济学等研究方法,使得《叫魂》成为跨学科社会历史研究的典范;另一方面更有意思的是,不同于黄仁宇以“现代性”这样一个纯粹的西方学术命题来分析中国历史,孔飞力一直坚持的是所谓中国中心观的学术理念。他喜欢结合中国的文化特色,来研究中国的历史,从而得出不同于西方传统理论中对中国的解读答案,这样反倒占据了国际学术研究的潮头地位。

另一个值得我们注意的,是这本书的历史价值。孔飞力通过这本书,抽丝剥茧地把清朝鼎盛时期的老底儿给彻底翻了出来。群体恐惧让人们相互戒备,更易于敏感和冲动;官场欺骗处处存在,腐蚀了整个社会的健康。本来一场小小的民间治安事件,搞得一地鸡毛,难以收拾,最后,依靠几个心怀救世济民士大夫精神的军机大臣,力挽狂澜,绞尽脑汁规劝皇帝收手,维持大面上的安稳。清朝的腐败根底通过这样一场风波,已经昭然若揭。几位士大夫臣子的责任感和努力献身,能够解决一时的局面,但无法改变封建统治的根本问题。这不后来到了慈禧太后当权的时期,在老佛爷的一意孤行之下,最后满朝文武连愿意或者说敢于站出来规劝她的人都没有了,腐朽的封建王朝只能走向崩溃。

撰稿、讲述:方宏进脑图:摩西