《古代社会》 孙轶飞解读

《古代社会》| 孙轶飞解读

关于作者

路易斯·亨利·摩尔根,美国著名人类学家和社会理论家,被认为是十九世纪美国最伟大的社会科学家之一。他于1875年当选为美国国家科学学会成员,于1880年担任美国科学促进会主席。他的社会演化理论为人类学的发展做出了重大贡献。

关于本书

在本书里,摩尔根从世界各地广泛收集来的第一手资料出发,为我们解读了人类社会从蒙昧到文明的历史进程。他详细分析了人类的发明和发现,对人类社会演进的影响和促进作用。摩尔根驳斥了“白人优秀论”的错误,证明了那些所谓“落后文明”的群体,和当时代表先进文化的欧洲人相比,并没有智力上的差异。

核心内容

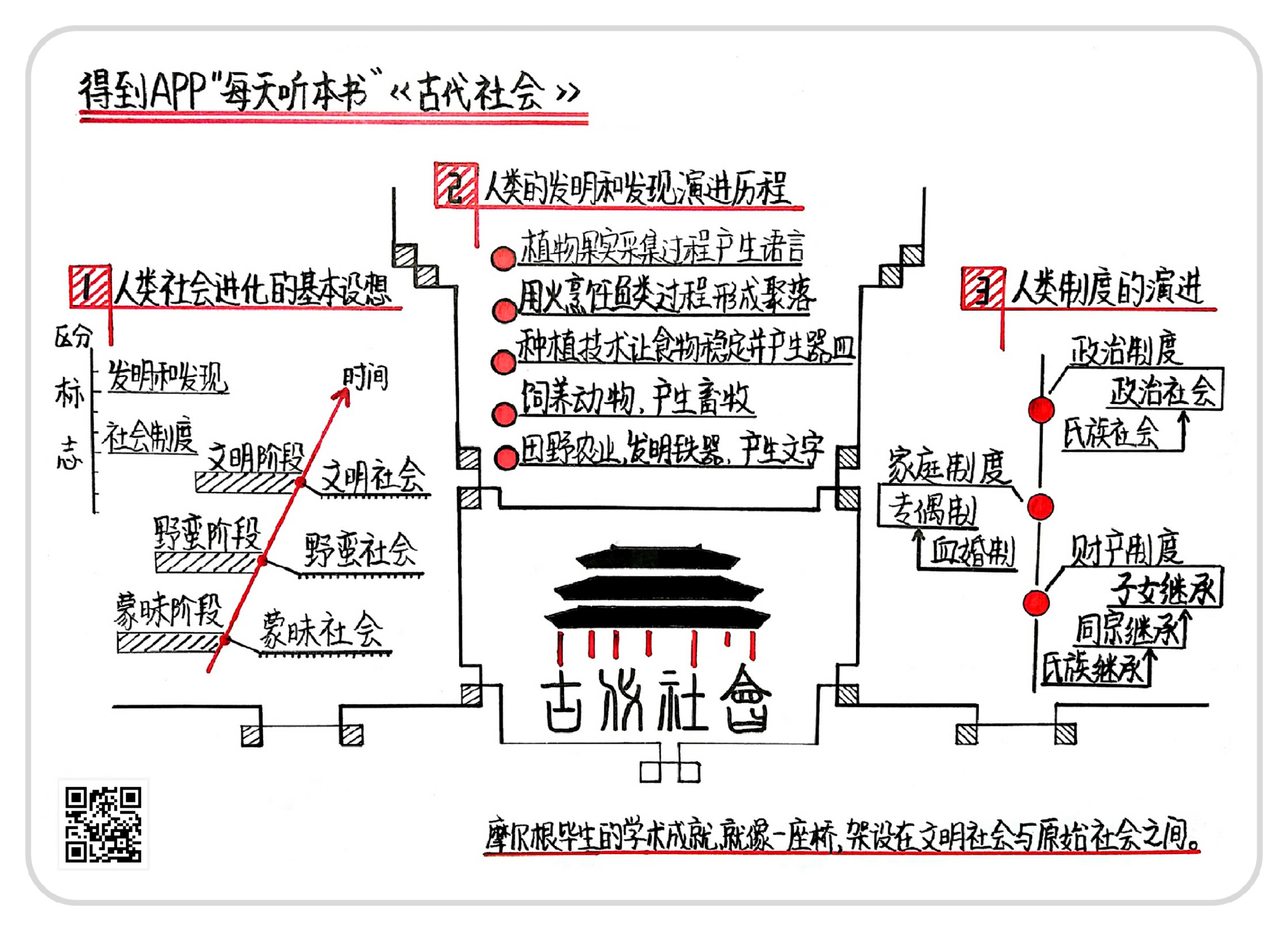

本书思想核心是:人类社会按照时间划分为蒙昧阶段、野蛮阶段和文明阶段,各自对应的社会状态是蒙昧社会、野蛮社会和文明社会。每个阶段都可以通过两个标志来区分,一个是发明和发现,一个是社会制度。

你好,欢迎你每天听本书。今天为你分享的这本书是路易斯·亨利·摩尔根的《古代社会》。这是一部出版于19世纪末的人类学经典名著,至今已多次再版,并被翻译为多种文字。我会用22分钟左右的时间,为你分享作者摩尔根对人类古代社会发展规律的研究观点。

《古代社会》这本书,在上世纪30年代就已经为国人所熟知。1929年杨东荪先生将这本书翻译到国内,在那之后,这本书就一直是国内人类发展研究的权威作品。在新中国成立后的很长一段时间里,《古代社会》几乎是国内大学的人类学专业里,唯一一部引进的非马克思主义人类学著作。马克思本人也非常喜欢这本书,专门为此书做了极为详细的读书摘要和批语。书中提出的大量原始社会历史研究资料,被认为是对马克思主义唯物史观提出了有力的佐证和支撑。

在马克思去世后,恩格斯根据马克思的遗言,以及马克思对《古代社会》所做的批注,写出了《家庭、私有制和国家的起源》。这是一部马克思主义经典著作,副标题就直接叫作“根据路易斯·亨利·摩尔根的研究成果而作”。恩格斯当时是这么说的:“摩尔根在他自己的研究领域内,独立地重新发现了马克思的唯物主义历史观,并且还对现代社会提出了直接的共产主义的要求”。

那么这本书的作者路易斯·亨利·摩尔根,是美国知名的人类学家和社会理论家,被认为是十九世纪美国最伟大的社会科学家之一。摩尔根的学术思想,不仅名气很大,而且在他那个年代,是属于比较先锋的。他是美国纽约一位农庄主的儿子,在全家13个孩子中排行第9。因为家庭比较富裕,他从小就受到很好的教育。大学毕业后,他成了一名律师。19世纪40年代,摩尔根加入了一个文学社。这个社团是由思想激进青年所组成的,宗旨是“促进美国白人对印第安人的感情,并协助印第安人解决问题”。摩尔根就是这个社团的积极分子,他经常亲自访问印第安人居留地,仔细观察他们的生活方式,研究他们的社会结构。在这个过程里,他和印第安部落结下了非常深厚的私人感情。1847年,摩尔根被一个叫做塞内卡的印第安部落收为养子,还专门被赐予一个印第安名字塔亚达瓦库,意思就是“裂缝中的桥”。

这个名字很有深意。摩尔根毕生的学术成就,其实就像一座桥,架设在美国白人和印第安人之间,以及文明社会与原始社会之间。在《古代社会》这本书中,摩尔根主要采用了田野调查、问卷调查和文献分析法这三种研究方法。他明确提出:人类社会的发展,经历了蒙昧社会、野蛮社会和文明社会这三个发展阶段,并以此作为他整个研究的理论假说。在此基础上,他分析了人类初期的政治组织、婚姻家庭和财产继承制度等变化,描绘出人类社会早期的发展面貌。摩尔根的思想,和当时宣称“白人优秀论”的学者非常不同,他强调说:那些所谓“落后文明”的群体,和当时代表先进文化的欧洲人相比,并没有智力上的差异。印第安人和欧洲白人社会的不同,仅仅是因为印第安人生活在欧洲远古祖先的状态中。换句话说,也就是:白人社会,只是进化了的印第安社会。

这种观点在现在看来非常普通,但在当时可是了不起的创见。根据当时从基督教神学继承来的观点:人类都是亚当的孩子,那应该具有一样的道德品性、生活习惯才对啊?可在大航海时代之后,人们逐渐发现欧洲大陆以外的人类群落,从语言、生活方式到生产方式,都与欧洲完全不同。他们是迷失了吗?又是什么时候迷失的?对此,基督教神学根本解释不了。在达尔文提出“生物进化论”后,有学者也开始设想:人类社会是否也在不断进化呢?于是就有人提出“社会进化”的概念,试图解释不同社会的差距。

但即便如此,当时大多数学者依然是所谓“摇椅上的学者”——也就是说,他们指望足不出户,通过别人的游记和传闻,来想象人类社会的“进化”。因此这些学者的论断往往武断而傲慢,但摩尔根更加看重研究资料的实地搜集,他坚持通过实证,科学推演人类社会发展的规律。比方说,他选择常年坚持在印第安部落生活,取得了研究对象的信任,拿到了第一手资料。因此他的研究,比同时代其他学者有着更坚实的学术基础,也更令人信服。这正是摩尔根在那个时代最伟大的地方。

当然,他的研究也并不是完美的。比如说,这本书中对于人类经济活动的论述比较欠缺。此外,随着历史学和人类学的不断进步,后续学者对这本书的观点也提出了很多质疑和批驳,摩尔根的不少结论,到了今天也已经被修正甚至推翻。但这部出版于19世纪的《古代社会》,在人类学和历史学发展上,依然有着独特贡献。通过它,我们也可以了解到19世纪的学者是如何看待人类社会发展的。

这本书涉及的内容非常多,下面我将分为三个部分,为你分享这本书的详细内容:第一,摩尔根对社会进化的基本设想;第二,人类的发明和发现是怎么不断演进的;第三,人类的社会制度是如何演进的。

先来说说第一部分,摩尔根对人类社会进化的基本设想。

在书的一开始,摩尔根是这么说的:“人类是从发展阶梯的底层开始迈步,通过经验知识的缓慢积累,才从蒙昧社会上升到文明社会的”。在这段话里,摩尔根把人类文明比喻为一个爬楼梯的样子。摩尔根坚信人类社会发展至今,可以分为三个阶段:第一个,摩尔根将其称为“蒙昧阶段”,相对应的社会被称为蒙昧社会;第二是所谓“野蛮阶段”,相对应的社会被称为野蛮社会;第三是所谓“文明阶段”,也就是文明社会。

这三个阶段怎么区分呢?他认为主要有两个宏观参照领域:一是人类的发明和发现,二是人类制度的扩展。那么从具体来讲,又有四个最值得关注的因素:发明和发现、政治观念、家族观念和财产观念,他认为这四个因素能最集中表现人类发展的阶段性。

一方面,从发明和发现的历史过程上看,人类所走的路大体上是相同的。无论生活在什么地方,人们都要采摘、耕作、放牧,都要制造陶器,都要使用火,都要学会射箭和制造工具……所以,虽然生产制造出来的东西各有差别,人类学家总能从里面找到某种共同的根源和联系。

另一方面,摩尔根认为在人类历史的进程中,存在过两种基本的政治组织形态:一个叫氏族社会,一个叫政治社会。氏族社会的基本单位就是氏族,然后氏族慢慢发展出胞族、部落以及部落联盟。再后来,同一个地方的部落组成了一个民族,代替了各自为政的几个部落联盟。当产生民族以后,人们开始不按照血缘关系来区分彼此,而是更注重地域和财产关系的结合——这就是政治社会。

这其实是摩尔根这本书的总研究观点。马克思和恩格斯对这个观点,做了进一步修正和发扬光大——他们把摩尔根所谓的“人类的发明和发现”,上升为“生产力”。把摩尔根说的“人类的制度”,总结为“生产方式”。这就是后来马克思唯物历史观中的重要论断之一。

说到这里我们总结一下,摩尔根的基本设想是:人类社会按照时间划分为蒙昧阶段、野蛮阶段和文明阶段,各自对应的社会状态是蒙昧社会、野蛮社会和文明社会。每个阶段都可以通过两个标志来区分:一个是发明和发现,一个是社会制度。

接下来我们来看第二部分的内容,人类的发明和发现是如何不断演进的。

摩尔根坚信人类进步的源泉,是人类知识的积累。人类获得每一项知识以后,这项知识就变成了进一步获取其他新知识的动力。一条简单的知识,最后可以一直推演到非常复杂的知识体系。他认为,人类文化进步的原初动力最重要。虽然在蒙昧阶段,人类进步的速度很慢,但在蒙昧阶段的进步,对于整个人类进步过程的重要性非常大,甚至要大于野蛮阶段和文明阶段的进步。

那么,在最初的蒙昧阶段,什么技术最重要呢?毫无疑问,活下来的技术最重要。摩尔根认为:人类是逐渐掌握了5种获取食物的技术,并在这个过程中孕育了文明:一是对植物根茎和果实的采集,在合作中产生了语言;二是对鱼类食物的掌握,人类学会了用火对鱼类进行烹饪,就可以沿着海岸河岸或者河道形成聚落;三是对淀粉食物的种植技术和园艺技术,当人类通过种植获得稳定和丰富的食物资源,就可以避免人吃人的惨剧;四是饲养肉类和乳类食物;五是通过田野农业而获得无穷的食物,人们饲养牲畜除了吃肉喝奶之外,还学会了用牲畜劳动,接着发明了铁器,于是农业就产生了。

摩尔根认为,从采集、捕猎到种植、畜牧,人类获取食物的技术在一步步发展,也导致人类社会的不断发展。比如说,在较初级蒙昧社会中,人类只能依靠采摘自然果实艰难生存;那么到了中级蒙昧社会,人们开始使用火烹饪肉类,而到了高级蒙昧阶段人们发明了弓箭。到了野蛮阶段的初期,制陶术被发明出来,食物有了可以存储的器皿;在中期野蛮社会的时候,人们开始饲养动物;到了高级野蛮社会开始学会冶炼金属,促进了农业的高度发展,进而产生了文字——摩尔根认为,当文字一旦出现,就表明人类已经进入到文明社会。

以上就是摩尔根眼中人类的知识与发明演进。接下来,咱们来看看第三部分:人类的社会制度演化过程。

摩尔根认为,人类的社会制度演化,是研究人类社会非常重要的线索。重点是三个:政治制度、家庭制度和财产制度。下面来分别介绍一下摩尔根的分析。

先来看政治制度。摩尔根把人类的政治制度总体分成两个大阶段,一开始是氏族社会,继而慢慢过渡到政治社会。他在书中研究了澳大利亚土著人、北美印第安人和希腊人这三个样本,详细分析了这个转变过程。

摩尔根猜想说:人类最早期,其实是处于一种乱交的状态——换句话说,原始社会的婴儿,可能根本不知道自己的亲生父亲是谁,兄弟姐妹之间也是可以通婚的。这就会出现一个非常大的危害:生出的孩子很可能带有遗传病,严重影响族群的生存。摩尔根认为,人类很早时就观察到了这个现象,于是开始对婚姻这件事儿,专门进行了严格的规定。要知道,人类最早的社会,其实就是以婚姻血缘为纽带联系起来的——血缘问题,在当时那就是最大的政治问题。因此从这个意义上讲,对婚姻的规定,就成了最早出现的人类政治制度——摩尔根在书中,将它称为“婚级制度”。

这种“婚级制度”真的存在吗?为了证明自己的猜想,他找来澳大利亚土著“卡米拉罗伊人”的氏族社会,作为例子进行研究。摩尔根从来没去过澳大利亚,那要怎么调查呢?他设计了一套严格的问卷,让一位传教士兼人类学家好友,帮他去澳大利亚发放问卷。根据收集回来的问卷,摩尔根自认为从中找到了澳大利亚土著氏族中存在明显“婚级制度”的证据。他说,这个澳大利亚土著社会有6个氏族,每个氏族里有男性4个婚级、女性4个婚级,一共8个婚级。处于某个婚级内部的男性,只能和特定婚级的女性结婚繁衍后代,这样就成功避免了兄弟、姐妹之间的通婚。因此,在摩尔根看来,这个澳大利亚土著部落,依然处在比较典型的氏族社会阶段。

接下来,他开始研究在北美洲印第安人的一个部落:易洛魁。他认为,这是澳大利亚土著社会进一步发展的形式,正处于氏族社会的晚期,并且正在逐渐向政治社会过渡当中。摩尔根发现,当时在易洛魁部落中,已经出现了所谓的“氏族法”,包括民主选举领袖的办法、财产关系和社会关系结构的规定,明确规定了氏族成员的各项权利和义务。这个制度在易洛魁部落的执行效果也非常不错。

那么,氏族社会怎么过渡到政治社会呢?摩尔根认为,由于人类的生产方式的发展,产生了推动作用。早期氏族社会是由血缘关系组成的,每个氏族由一个假定的女性祖先和她的子女组成的,按照女性世系传承——这就是所谓“母系氏族”。但是,随着人类生产方式的升级,男性的体力优势体现了出来,随着大量男性成为生产主力,男性慢慢获得了大量的财产,于是世系就转变为以男性为本位,氏族由一个男性祖先和他的子女组成,继承财产时也变为男性继承——这就是所谓的“父系氏族”。但不管是哪种氏族形式,随着人类活动范围继续扩大,以血缘为纽带的氏族,逐渐丧失了存在的必要性,于是被财产和地域关系取代,走向了灭亡。

在这个问题上,摩尔根把研究目光继续投向了希腊。他通过研究发现:随着人口的扩大,希腊地区的氏族产生了分化,形成了胞族,而胞族之后又形成了部落,部落最终成为民族。在这个过程里,宗教也发挥了非常大的作用,宗教仪式逐渐成为“全民化”的公众活动,不断促进了氏族团体结合,最终促成了希腊共同体的形成。那么在政府组织方面,雅典民族有三个不同的权力机构:酋长会议、阿哥腊(人民大会)、巴塞勒斯(军事领袖)。三者的关系在某种意义上是平等的。酋长会议至高无上,政府在公务上要向酋长会议负责;阿哥腊的职能是批准或者驳回酋长会议提出的公务措施,具有最后的决定权,但是阿哥腊不能提出议案,也不能干预行政;而巴塞勒斯则代表着军事民主制,是军队的司令官。在摩尔根眼中,他认为古希腊的社会,其实与近代美国的三权分立制度,有着异曲同工之妙。在他看来,近代的民主制度其实就是从希腊雅典继承下来的。

接着我们再来看一下家庭制度。摩尔根在这一部分,提出了家庭模式的五个变化阶段:

第一个阶段,是所谓“血婚制”。这种家庭的基础是若干个兄弟、姐妹互相集体通婚,形成一个大家族。

第二个阶段是所谓“伙婚制”。这种家庭形态是从血婚制继续派生的:不仅亲兄弟和亲姐妹可以集体通婚,连表兄弟、远房兄弟和表姐妹、远房姐妹,也都可以成为共同配偶,组建一个大家庭。

第三个阶段是所谓“偶婚制”。就是一男一女按照婚姻的形式,单独结为夫妻。可是呢,双方都不排斥与外人同居。

第四个阶段是“父权制”。说白了就是“一夫多妻”的家庭模式,男主人是一家之长,几位妻子围绕他共同生活。

第五个阶段是“专偶制”。这个就是属于“一夫一妻”的家庭模式,这是一个二人世界,它极端排斥外人的参与。

为什么家庭模式会发生这么多变化呢?摩尔根认为,这其实也是文明发展和社会生产发展的需要。血婚制会造成同胞兄妹之间的通婚,带来大量遗传疾病。那么将婚姻的选择面,从亲兄弟姐妹扩大到表兄弟姐妹,甚至远房兄弟姐妹,这样就在一定程度上解决了遗传疾病问题。而偶婚制向专偶制的转变,则是财产因素起了关键作用,财产分配和继承问题的出现,导致男性和其嫡系子女地位的逐渐提高;为了能更清晰解决财产分配问题,最终形成了一夫一妻的专偶制。

摩尔根说,从血婚制到专偶制,不是一朝一夕的,是经历了一个漫长演变过程的。当人类处在早期蒙昧社会的时候,大家在规定范围内集体同居,慢慢地,同居范围逐渐缩小,家族形态逐渐从低级向高级发展。随着亲属制度逐步在社会中丧失作用,政治制度也就必然随之兴起。一个社会距离血亲制度越远,它就越接近文明社会。

最后再来看看财产制度。在《古代社会》这本书的最后两章,摩尔根才开始讲述到人类财产观念的变迁问题。在他看来,人类财产观念并不是与生俱来的,而是在漫长岁月中慢慢形成的。

在蒙昧社会中,物质水平是非常低的,每个人拥有的财产微不足道,他们对财产的价值、欲望和继承方面的观念很淡漠。但是,在氏族制度建立以后,就出现了第一种继承制度,规定把死者的所有物分配给氏族的其他成员。实际上,这是近亲之间的继承和占有。

当陶器发明以后,人类进入低级野蛮社会。园艺的发展导致了土地所有制的产生,土地是可以被继承的。当时,丈夫和妻子的财产和所有物都要分给各自所属的氏族。而到了中级野蛮社会,个人财产有了大幅度的增加,人与土地之间的关系也发生了变化,土地的所有权依然是部落共有的。但土地生产出来的产品的用途,已经开始变化了——比如说,这块土地生产出来的东西,用来维持大家的宗教仪式,另一块土地生产的东西,可以被大家所瓜分。在这个阶段,就出现了第二种继承制度,在同个宗的亲属中分配财产。

而到了高级野蛮社会,铁器发明并运用于生产,使得个人财产巨幅增加。这一时期的财产,主要是土地和牲畜。土地所有制度发生了巨大的变化——原先归氏族共有的土地,不断被个人侵占,到最后只剩下荒地才归氏族共有。而随着牲畜饲养技术的提高,家畜也成了非常重要的财产,有了家畜才能组织更有效率的耕作。由是,第三种继承制度就诞生了:把财产分给子女。

在希伯来文明、希腊和罗马文明都能看出这种继承方式。比如公元前13世纪时,犹太人著名的民族领袖摩西就规定:“继承要严格在同胞之间进行。继承等级依次为:子女、同宗、氏族成员”。儿子有供养女儿的义务,如果没有儿子,那就由女儿继承财产,但是女儿必须嫁给本氏族的成员,这样才好保证财产的不流失。摩尔根对此评论道:“这种继承方式很快就引入了不平等的特权,引入了本民族内部不同个人的不同身份,从而破坏了社会的平衡,最终导致不团结和斗争的根源”。

现在我们来总结一下这部分的内容:摩尔根从政治制度、家庭制度和财产制度三方面研究了人类制度的发展。摩尔根认为:政治制度方面,人类是由氏族社会过渡到了政治社会;家庭制度方面,是从血婚制过渡到了专偶制;而在财产制度上,有三种继承法,分别是氏族继承、同宗继承,最后演化到子女继承。

说到这里,本期的内容就为你分享的差不多了,下面来做一个简单回顾。这本书主要讲述了三个方面的内容:

第一部分是摩尔根对人类社会进化的基本设想:人类社会按照时间划分为蒙昧阶段、野蛮阶段和文明阶段,各自对应的社会状态是蒙昧社会、野蛮社会和文明社会。每个阶段都可以通过两个标志来区分,一个是发明和发现,一个是社会制度。

第二部分是人类的发明和发现是怎么不断演进的:那么多发明和发现中,人类掌握的生存技术,对于人类进步的意义最为重大。具体来说,有5种人工食物资源的掌握产生了重大的影响,导致了文明社会的产生。

第三部分是人类的制度是如何演进的:摩尔根从政治制度、家庭制度和财产制度三方面研究了人类制度的发展史。他认为:政治制度方面,人类是由氏族社会过渡到了政治社会;家庭制度方面,是从血婚制过渡到了专偶制;而在财产制度上,有三种继承法,分别是氏族继承、同宗继承,最后演化到子女继承。

实际上,摩尔根的上述理论和猜想,也有其自身的局限性。比方说:人类各个种族文明的发展,其实不是一条单一的线,而是一个树状的形式——一个社会,具体选择了什么样的发展道路,与各个文明所处的自身环境、外部环境等非常复杂的综合因素都有关系,并不能完全按部就班地理解。

摩尔根的《古代社会》出版于19世纪末,当时的人类学研究水平还不高,理论发展也比较粗糙,对于各个文明之间的差异性问题,研究还不够深入。因此摩尔根也就预设了一个普遍适用的研究路径,他把当时世界上的少数民族当做整个西方文明的祖先来研究,认为这些族群的文化是远古遗留下来的,充满了想象的成分。在这一点上,摩尔根的研究体现出了其所处时代的局限性。虽然有所局限,但摩尔根做出的开创性研究依然非常精彩,之后人类学很多研究都是建立在对他的思想批判继承之上。因此在今天看来,他作为西方人类学奠基者的地位,依然是没有问题的。

撰稿:孙轶飞 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.人类社会按照时间划分为蒙昧阶段、野蛮阶段和文明阶段,各自对应的社会状态是蒙昧社会、野蛮社会和文明社会。

2.发明和发现是区分各阶段的一大标志,其中获取食物的技术的进步最重要。

3.制度的演进是区分各阶段的另一标志:政治上,由氏族社会过渡到政治社会;家庭方面,从血婚制过渡到专偶制;在财产制度上,从氏族继承到同宗继承,最后演化到子女继承。