《反对谷物文明》 吴晨解读

《反对谷物文明》| 吴晨解读

关于作者

詹姆斯·斯科特,耶鲁大学政治学教授,研究领域包括农业、农民政治学等,著有《国家的视角》等书。

关于本书

传统的进化史观强调历史沿着线性发展,从狩猎采集的游猎部落,发展到定居下来的农耕社区,是文明发展的结果。而在此书中,斯科特强调人类文明早期的历史要丰富曲折得多,并不是简单的从野蛮到文明的进化。他同时也强调文化的多元,并没有高下优劣之分,文化之间的交流互动,才是塑造文明的推手。

核心内容

斯科特从“谷物是奠定早期农耕国家的基础”这一结论出发,对农耕国家的产生,阶层的分化和劳动的分工,做了一番梳理,剖析了为什么远古的先民最终用农耕替代了狩猎采集。

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是一本英文原版书,题目叫 Against the Grain,副标题是 The Deep History of the Earliest States,直接翻译成中文就是《反对谷物文明:早期国家的形成历史》。Against the Grain 在英语中也是一句俗语,引申的意思是“背道而驰”,因为这本书想传递的历史观念的确与传统的进化史观背道而驰。这本书是2017年4月出版的,还没有中文版,英文原版大约15万字,我会用大约20多分钟的时间为你讲述书中的精髓:为什么说从狩猎采集向农耕国家的转变,不是从野蛮向文明的进化。

如果我们对全球古代历史做一下梳理,会发现,无论是古巴比伦、古埃及还是中国黄河长江流域的古文明,几乎都依靠谷物立国。谷物,也就是俗称的粮食,包括小麦、大麦、黑麦、小米以及水稻等等。其实和谷物相比,甘薯、芋头、土豆和大豆都可以维生,但为什么全世界的先民们进入了农耕时代后,会选择谷物作为大规模耕种的作物?为什么这些古文明都以谷物立国?

我们先不正面回答这个问题,卖一个关子。《反对谷物文明》这本书,恰恰从谷物这个我们非常熟悉的农耕文明最重要的作物出发,重新思考人类文明演进的历史。作者詹姆士·斯科特是耶鲁大学政治学教授。斯科特并不是人类学专家或者远古历史专家,为什么要去写这样一本副标题是“早期国家的形成历史”的书?因为他希望能够站在历史的参与者,也就是每一个普通人的视角,去重新发现历史的复杂和多元。

传统的进化史观强调历史的一种线性发展,从狩猎采集的游猎部落,发展到定居下来的农耕社区,是文明发展的结果。无论中国还是西方,这种进化史观又强调,在人类历史早期,农耕国家代表文明,游猎部落代表野蛮,认为从游猎转向农耕就是野蛮经过教化发展成文明。同样,在大约两百年前,积弱的中国被列强打开门户时,也被西方解释为文明对野蛮的教化。站在这一角度,就不难理解斯科特写作这本书的立意了。他希望挑战线性演进的进化历史观,强调人类早期历史的发展,从采集游猎到定居农耕,并不一定是一个从野蛮迈向文明的过程,相反,这一段人类文明早期的历史要丰富曲折得多。他同样也希望强调文化的多元,并没有高下优劣之分,文化之间的交流互动,才是塑造文明的推手。

斯科特并不是历史学家,但是他用历史中普通人的视角去观察历史的进程,代表了一种新的史学思路。作为政治学教授,斯科特的成名作是《Seeing Like A State》,中文版的题目叫《国家的视角》,最主要的观点是,站在国家权力中心的官员不一定比他们统治的老百姓懂得更多。这本书可以说是延续这一思路对人类历史纵深的考察。他在书的一开始也强调,自己在利用最新的一些考古发现,来拓展对远古历史的认知。

《纽约客》的书评中认为,斯科特提出了一个全新的以人为本的历史观察点。书评中提出:“我们需要重新思考,当我们说古代的黑暗时代,我们到底要讲什么?”斯科特的这本书并不是要语不惊人死不休地去博眼球,而是希望引发更多对传统说法的思考。

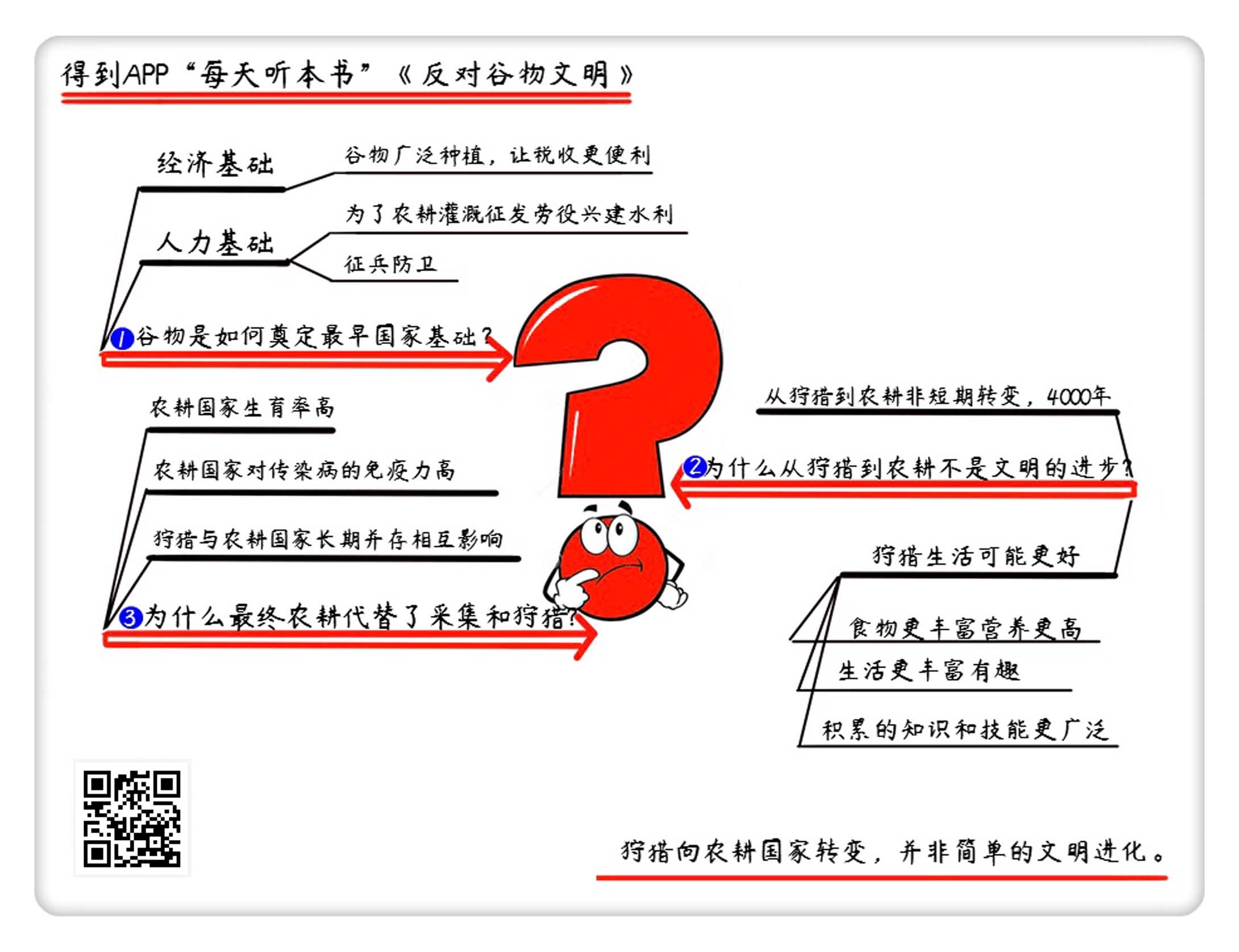

我会带着三个问题,来为你解决这本书的重点内容:一、谷物是如何奠定最早国家的基础的;二、为什么说人类从采集狩猎发展到农耕生活,不是从野蛮迈向文明的进步;三、为什么最终农耕替代了采集和狩猎。

接下来我们来说详细内容,首先回答一开始提出的问题,谷物是如何奠定最早国家的基础的?

全世界知名的古代国家,大多分布在埃及的尼罗河流域,中东的两河流域,也就是幼发拉底河和底格里斯河两条大河的流域,还有中国黄河和长江流域。这些古代国家除了处于大河流域之外,还有一个重要的特点,就是广泛种植谷物这种粮食作物。比如尼罗河流域和两河流域广泛种植小麦和大麦,黄河流域种植小麦和粟米,而长江流域则广泛种植水稻。

为什么这些古国都种植谷物呢?因为谷物有它的优势。它果实小、品质均等,同时它的成熟季节固定、储存和运输方便,而且存储时间长、不易腐烂还分配方便。相比之下,其他的作物要么生长在地下,要么成熟时间不确定,要么果实大小不均等,要么运输成本过高。这些问题,在一般农民看起来并不是多大的问题,但是在“收税官”眼里却成了大问题。收税官希望能用统一的标准来衡量一块土地的产出,能够每年在一个固定时间收税,也能够比较容易把收上来的税运走。谷物的这些特点,因此成为“收税官”的最爱。

斯科特论断,谷物的种植与最早国家的出现有着重要的直接的联系,而且谷物是唯一一种可以奠定国家基础的农作物。因为可以比较容易地去收税,比较容易地从农业征收额外收入,谷物就成了国家成立的基础,在此之上成立等级社会、推动劳动分工,分化出士兵、祭司、官员等专业人群,并最终创造出一个上层的“劳心”阶层,跟下层“劳力”阶层有很大区别。

举个例子,古代中国为什么很早就有了 “士农工商”的排名?因为土地税,或者说农业税,是国家税收的大宗,也是养活所有上层统治阶层的主要收入来源。相反,把商人排在最后,排斥商人,其实并不是因为妒忌商人倒买倒卖赚大钱的酸葡萄的心态,而是因为“商人是收税人的噩梦”,除了在特定的地区,比如大城市的城门,或者沿大运河的税关可以收到商品税之外,在其他情况下收税都很难。

但是谷物就不一样。谷物因为易于推广、易于计算、易于征税,种植谷物的农民也就变得易于管理,同时也易于动员,基于土地的财富也成为国家出现之后最为重要的财富。

有意思的是,谷物的种植,不光方便了收税,也间接催生了文字,因为文字最早的用途就是为了征税。公元前3200年出现在中东两河流域的楔形文字,是人类最早的古文字之一。楔形文字用削尖的木棒写在泥板上,然后晒干,在楔形文字发明之后的500年,它的主要用途就是为了记录数字,方便统治者征税。考古发现,最早的楔形文字的泥板上记录的除了表格还是表格,这些表格都记录了什么呢?按照频率计算,最常出现的分别是用于征税的大麦数量、战争获得的人口和男女奴隶的数目。可见,文字最初的用处就是为了记录和计算收税的基础,比如说农田、人口、作物种类等等。没有文字记录,很难形成有效的税收管理,也就很难形成国家的管理。文字在被创作出来一千年之后,才被用于诗歌、文学、写作、祭祀等等“高等”场合。

另外,谷物的大规模推广,也需要国家有强大的能力去征发劳役。谷物与其他作物不同,谷物需要农耕者花大量时间呵护、除草、预防病虫害,但最重要的还是灌溉。最早的谷物生长在像尼罗河下游三角洲的冲积平原上,并不愁灌溉。但是当谷物被大规模推广种植之后,并不是所有地区都有便利的水资源,治水和灌溉就变得非常重要。而水利工程需要大量人力物力,只有以国家的力量,才能动员这样的力量。比如中国的大禹治水的传说,换个角度看,这也体现早期国家征发劳役治理大河,用于农耕灌溉的经历。

国家征发的劳役,除了兴建水利工程,也为国防奠定了人力基础。为了保卫统治阶层的利益,出现了城墙和被城墙包围的城市。城墙是对新兴城市的保护,也是对农耕地区的保护。国家的建立,也为远古时代划分出了文明和蛮夷。国家统治之内的农耕地区是文明,国家统治之外的游猎民族是蛮夷。为了防止蛮夷的进攻,国家还需要征兵来保护自己。

从以上一系列的分析不难推导出,谷物的大规模种植推动了农耕革命。文明进步的史观认为,从狩猎采集迈入农耕社会,人类才从史前跨入了历史,从野蛮变得文明。现实真是如此么?斯科特并不认同。他就举例说,在国家建立的早期,最早的城墙除了为了防止蛮夷的入侵之外,也是为了防止农耕者逃亡,因为他们在周边的采集渔猎生活可能会比农耕生活要更轻松。这不仅是因为农耕更辛苦,而且也因为农耕生活还得交税、服劳役、服兵役等等,负担要重得多。从采集狩猎到农耕生活,到底是不是从野蛮迈向文明的进步?我们在下一节详细分析。

现在总结一下第一个观点。小麦、小米和大米这样的谷物,是奠定早期国家的基础,因为它们被广泛种植,让收税变得非常便利。谷物颗粒小、好衡量、容易长期储存和运输,广泛种植谷物的农业也让国家的收税者可以很容易衡量田地的产出,收取税赋,从而支撑国家不同阶层的发展和劳动分工的出现。谷物的广泛种植也间接催生了文字,因为田地和人口是农耕文明最重要的财富,需要用文字来记录。大量的农耕者也保证了谷物种植所需的劳役和保护农业地区所需要的国防。

不过斯科特也挑战了传统的历史观,他提出了一个问题,从狩猎采集向农耕生活的转变,到底是不是从野蛮迈向文明的进步?接下来的第二部分,我们就来回答这个问题。

传统文明进步的历史观认为,在大约1.2万年前,人类开始新石器时代的农耕革命。在这一时期,先民开始了一系列的农业创新。他们开始学会驯养牛、羊和猪这样的家畜,也开始学习种植小麦和小米这样的谷物。传统的文明进步的史观还认为,随着人类开始大规模种植谷物、驯化家畜,他们很快就会自动放弃之前采集狩猎的移动生活,开始定居下来,进入农耕社会。

最新的考古发现却颠覆了这样的史观,人类的先民从采集和狩猎的生活转向农耕定居生活花了4000年。书里介绍,两河流域的史前考古发掘发现,那里的先民们定居下来,并不是因为农耕,而是采集和狩猎。因为这里水草丰美,四季都有不同的植物生长,也有不同的动物迁徙,所以先民们虽然定居了下来,但是在几千年里都没有放弃采集和狩猎的生活。从定居下来到完全依赖农耕生活,两河流域的先民用了4000年的时间。相比之下,从考古发掘发现的第一批农耕者定居生活到现在,也只过去了4000多年的时间而已。也就是说,我们的先民考虑是不是开始农耕生活,考虑了很久很久,才决定下来。

斯科特认为,这一新的考古发现说明,从移动的采集狩猎发展到定居的农耕生活,并不能代表从野蛮迈向文明的进步。因为如果从单纯个体的生活状况来比较的话,采集狩猎者的生活比农耕者还要好不少呢。为什么这么说?因为狩猎采集的生活过得很舒服,他们的生活足够富足,甚至从考古的发掘来看,过着狩猎采集生活的古人,日子过得比定居农耕生活的先民要好不少。

我们来对比一下农耕生活与狩猎采集的生活,就能发现四大差别:

首先,农耕生活比狩猎采集要辛苦得多,农耕者的营养也不好。

如果对比一下农耕者的骨骸和狩猎采集者的骨骸,就会发现,农耕者的个子要更矮,寿命要更短,很早就夭折的婴儿的骨骸也更多。此外,农耕者的骨骸和牙齿上还留下了更多营养缺乏的痕迹,尤其是成熟女性的骨骸都明显有贫血的问题,因为他们主食主要依赖谷物,摄取的铁元素明显不足。相反,采集狩猎者的寿命要更长,夭折的婴孩更少,食物也更丰富、更多样、更富含动物蛋白质。

农耕者不仅食物单一,而且还可能遭受饥荒,因为主要依赖一种粮食作物的风险太大了。一旦谷物歉收,或者出现病虫害,就可能带来饥荒。相反,狩猎采集者的食物要丰富得多,不仅在不同季节可以收获不同的猎物,他们也对不同季节可以食用的植物了如指掌。中国古代就有神农尝百草的神话,这一神话也可以理解为从事采集狩猎的先民口口相传下来的掌握各种各样植物特点的智慧,久而久之,这种智慧就成了神农的传说。

总体而言,对于一个四千多年前的农耕者,农业革命更像是一场灾难,因为经历了农业革命之后,他们变得更容易生病,他们婴孩的死亡率也更高,他们也更可能遭受饥荒之苦。

其次,农耕生活带来了很多新问题,首当其冲的就是群居生活带来传染病的流行。

定居下来,意味着许多人开始聚居起来,远古时期,卫生条件非常简陋,人和家畜聚居的地方,很容易造成传染病的流行。不仅仅是人会传染给人,还可能感染上牲畜被驯养之后带来的传染病。此外,大规模种植单一谷物的农业,也容易产生水稻小麦等农作物的传染病,一旦蔓延就可能颗粒无收,带来饥荒。

在远古时代,有很多早期人类的定居点突然垮掉,一下子就不见了的例子。出现这种例子有很多原因,传染病暴发是主要原因之一。比如两河流域的古巴比伦文明就有不少古城被废弃的例子,中国古代的商朝也常常迁都,废弃大的都城,比如河南安阳的殷墟。

相反,狩猎和采集人群因为不断在移动,没有定居下来,也就很少会暴发传染病。

第三,农耕的生活产生了奴隶,也产生了人对人的奴役。种植谷物需要灌溉,需要大量人力,因此早期国家出现之后开始愿意使用奴隶用于灌溉和其他劳役,获取奴隶的最佳方式是打仗,因此最早的国家也非常乐意打仗。相反,在采集和狩猎部落中,在农耕文明还没有兴起之前,并没有奴隶和奴役的概念。

古巴比伦的楔形文字里描述奴隶的象形文字,是左边一个“女”,右边一个“山”,山女的意思,就是平原之外的女人。在早期国家,土地与人口都是非常重要的资源,许多战争都是掠夺人口的战争,战争结束后俘虏的妇孺都会被留下当作奴隶。

最后,采集狩猎者不仅更健康,食物也更丰富,生活也更有趣,所拥有的技能也更多元。

千万不要以为狩猎的生活是简单的。狩猎需要猎手对季节的变化和动物迁徙的路径有清楚的把握,同时需要精心设计捕猎的通道。一般来说,捕猎是一项复杂的团体活动,捕猎团队都会在迁徙动物经常经过的地区开辟一条引导它们移动的通道,并在通道的尽头设置陷阱,确保捕猎的成功率。同时,获得的猎物需要处理才能长期保存,狩猎的团体也需要学会怎么协作,一起去制作咸肉和熏肉。

斯科特甚至断言,从狩猎采集的生活转变到农耕的生活,就好像从农民变成产业工人一样,生活的复杂程度下降一个等级,而普通人的创造性和对自然的感知也相应下降一个等级。每一个采集狩猎者都需要积累对自然界的各种变化的知识,农民只需要了解四时变化以便于播种收割,所需要的知识要少很多。相比之下,产业工人因为主要从事机械重复的工作,成了流水线上的螺丝钉,基本上已经是五谷不分了。一句话,农耕让先民的技能退化,也让先民对自然的观察和理解退化。

总结一下第二个观点。斯科特之所以质疑从狩猎采集迈向农耕生活是野蛮向文明的自然进化,首先因为并不是在很短时间内定居的农耕文明就迅速发展起来,相反先民用了4000年的时间去考虑这样的转变。如果仔细分析一下普通狩猎采集者与农人生活的区别,你会发现,农人的生活要辛苦得多,农人的寿命更短,营养更单一,更容易受饥荒侵害。相反,狩猎采集者不仅更健康,食物也更丰富,生活也更有趣,他们积累的技能也更多元。一句话,如果让一个远古的普通人自主选择生活方式的话,他一定更倾向于狩猎采集的生活,因为狩猎采集的生活更富足也更健康。那为什么农耕最终还是替代了狩猎和采集,成为古代国家最主要的经济形式呢?

接下来为你讲第三个观点,如果说采集的生活并不比农耕差,甚至如果站在单个老百姓的角度,采集狩猎的生活可能更好,那为什么最终农耕还是替代了狩猎和采集?

农耕取代游猎采集,并没有一个明显的分界线,也并不是一个迅速的过程。历史上也没有这样一个明显的分界线,人类一旦跨越了这个分界线,就从游猎进入到了农耕生活。刚才我们在第二部分中提出,两河流域考古发掘发现,先民从狩猎采集生活转变成定居农耕生活花了4000年,在这四千年时间内,是一个农耕与狩猎并行发展的过程。农耕最终取代狩猎,不是因为它比狩猎更先进,而是有多方面的因素推动。

首先,从人类人口的演化,可以发现农耕替代游猎和采集,是因为农耕社群有更强大的繁衍能力,在一个几千年的时间跨度之下,这样繁衍能力的优势逐渐让农耕社群成为人类社会的主流。

农耕定居者的繁衍后代能力比游猎采集者要高不少。定居可以让妇女生养的间隔短很多。游猎采集的部落,一般成熟女子四年才生一次孩子,这主要是为了适应狩猎的移动生活。一个母亲带着两个幼童是很难适应游猎生活的,这一点和现在的黑猩猩群体一样。此外,因为他们从食物中摄取的蛋白质高,而且运动很多,他们发育成年需要的时间更长,而绝育时间也更早。这样整体下来,一个狩猎采集部落的成熟女子一辈子生养的小孩数量并不多。相比之下,定居下来开始农耕生活的部落,成熟女子生育的间隔要小得多,两年一胎的情况很普遍。此外因为农耕生活需要更多劳动力,一个成熟女子一辈子生养的小孩数量可能是游猎采集部落的一倍。这种生育率差异,在4000年的跨度中就可能会带来非常巨大的差别。

斯科特在书中引用了一组数字。从公元前10000年到公元前5000年,全球人口从400万人增加到500万人,基本上没有多大变化。研究者判断,虽然整体数字没有多大变化,但是已经有不少定居的农耕社群产生,只是因为人类刚刚开始定居,群居生活最初经常发生大规模的传染病,导致大量人类死亡,许多定居点都被完整地废弃。因此农耕社群的繁衍优势在最初的5000年基本上被定居生活带来的灾难所抵消。

但是从公元前5000年到公元元年,人类人口增加了20倍,达到一亿人。如此快速的增长,是越来越多的人适应了农耕定居生活的结果。传染病让经历传染病而幸存下来的人产生了免疫力。在经历了大量定居点因为传染病而废弃之后,幸存下来的农耕部落有了更强的免疫力,也因此有了更强大的生命力。

相反,游猎采集部落一方面生育率相对较低,另一方面对定居地区的传染病缺乏免疫力,也是他们在与农耕部落竞争中最终落败的另一原因。他们很可能在和农耕部落的交往过程中,因为感染上传染病而人口锐减。一个比较近的例子可以证明:当欧洲殖民者发现北美新大陆的时候,也带去了诸如天花这样的传染病。因为北美新大陆的土著并没有对这些传染病的免疫能力,结果导致印第安人大规模死亡。

其次,从游猎采集生活向农耕生活的变化,也是一个持续渐进的过程,一个相互影响互动的过程。从12000年前人类开始定居,到4000年前,人类2500万先民之中,农耕国家仍然只占少数,在大河流域以及河口三角洲聚集的新兴国家,只是遍布在世界各地的游猎采集部落之中的星星点点而已。

斯科特在书中不断提到西方话语中“文明与蛮夷”的分别,也提到中国历史叙述中对蛮夷有“生和熟”的区分——生番是没有受到教化的野蛮人,熟番则是受过教化的野蛮人。他这么做其实是在不断地提醒:历史是胜利者所书写的。虽然最终农耕国家在地球上取代了游猎采集的部落,但简单地用文明与野蛮来划分二者,不合适。

即使是新兴的农耕国家,也远不是自给自足的。需要与其他的农耕国家,也需要与农耕社会之外的游猎采集部落进行交易,比如说用纺织品和谷物,换取树木、毛皮等等。

同样,狩猎与采集的部落也随着农耕文明的兴起而发生变化。早期,狩猎和采集部落把农耕国家作为另一个采集点,一个“一站式消费”的采集点。他们愿意掠夺聚居点,因为在那里可以获取比自然环境中多得多的食物、器物乃至财富。所以新兴的农耕国家需要花更多的精力与金钱来维护安全。

相互之间交往多了,农耕国家与游猎采集部落发现,贸易比战争更容易让双方达成平衡和共赢。当游猎部落意识到从贸易所获得的比掠夺要更多也更稳定更能持续时,他们会选择不再掠夺。随着贸易的发展,游猎部落本身也在发生变化,不再只是依赖游猎和捕食为生。

一个非常好的例子可以证明。无论是古罗马还是古代中国,古代国家甚至帝国都有一个被斯科特称之为“蛮夷孪生兄弟”的野蛮人影子帝国。历史上罗马帝国与北边的凯尔特人既征战又贸易,汉朝与北边的匈奴既征战又互市、和亲。和亲就是把汉朝公主嫁给匈奴的可汗。而无论是罗马还是汉朝,东西两大帝国成长与衰落的历史,同样也与两大野蛮人影子帝国的成长与衰落相始终。

这样的文明发展史,或许更贴近历史的本源。

总结一下第三个观点。从狩猎采集向农耕国家的转变,并不是简单的野蛮向文明的进化。农耕国家之所以占上风,最主要的原因是农耕国家的生育率要高很多。在经历和长时间群居生活之后,农耕国家的人对传染病的免疫力也要高很多。经历了五六千年的跨度,农耕国家的人口成为了文明的主流。还要注意的是,历史的发展并不是只有一个向度,只有从游猎采集向农耕国家的转变。历史要复杂的多,狩猎采集部落与农耕国家在很长时间内都是同时存在,相互影响。罗马和汉朝这两个东西大帝国,都有与他们兴盛和灭亡同期的“野蛮人”的孪生帝国,就是最好的例证。

说到这儿,这本书的重点就为你介绍得差不多了,下面为你简单总结一下。

斯科特从“谷物是奠定早期农耕国家的基础”这一结论出发,对农耕国家的产生,阶层的分化和劳动的分工,做了一番梳理。但更为重要的是,随着谷物的大面积种植和农耕国家的发展,给人类社会带来了巨大的变化。基于谷物的农业国家的收税官很容易丈量土地并衡量产出,奠定了农业国家的经济基础,大量农耕者也让国家征发劳役和兵役成为可能。不过,站在一个普通农耕者的视角,采集狩猎的生活可能更好,采集狩猎者不仅食物更丰富,营养更全面,而且生活也更丰富,积累的知识和技能也更广泛。因此远古的先民花了4000多年的时间才做出让农耕国家取代采集狩猎的选择。

我们习惯的历史,是一个文明取代野蛮不断演进的历史。但是斯科特提出的观点让我们会去思考,文明其实从远古至今都是多样化的,不同文明之间既互动,又相互影响,并没有简单的野蛮与开化之分。在大历史的图景下,虽然某种经济社会形式最终会占据上风,但并不能否认其他文明的可取之处。另一本由人类学家詹姆斯·苏兹曼撰写的英文新书《不富足也幸福》就描述了现代人类可以从非洲硕果仅存的游猎采集部落学习什么,令人意想不到的一点竟然是“精要主义”,也就是不要过度消费,只使用你所必需的。仍保留游猎采集生活习惯的布须曼人不囤积食物,够用就好,找到足够的食物就停住不再工作,因为他们对环境能提供充足的食物充满信心。即使是经济高度发达的当下,游猎采集的生活仍然会给生活一剂清新的解药。

撰稿:吴晨 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.谷物的种植与最早国家的出现有着重要的直接的联系,而且谷物是唯一一种可以奠定国家基础的农作物。

2.农人的生活要辛苦得多,寿命更短,营养更单一,更容易受饥荒侵害。如果让一个远古的普通人自主选择生活方式,他一定更倾向于狩猎采集的生活。

3.历史的发展并不是只有一个向度,只有从游猎采集向农耕国家的转变。历史要复杂的多,狩猎采集部落与农耕国家在很长时间内都是同时存在,相互影响。