《印度,漂浮的次大陆》 裴鹏程解读

《印度,漂浮的次大陆》| 裴鹏程解读

关于作者

这本书的作者是著名作家郭建龙,著有“帝国密码三部曲”,同时,他还是一位“用脚步丈量大地”的作家,他长期游历于世界各地,一边旅行,一边写出“历史文化游记三部曲”,本书即为其中一本,介绍的是南亚次大陆。

关于本书

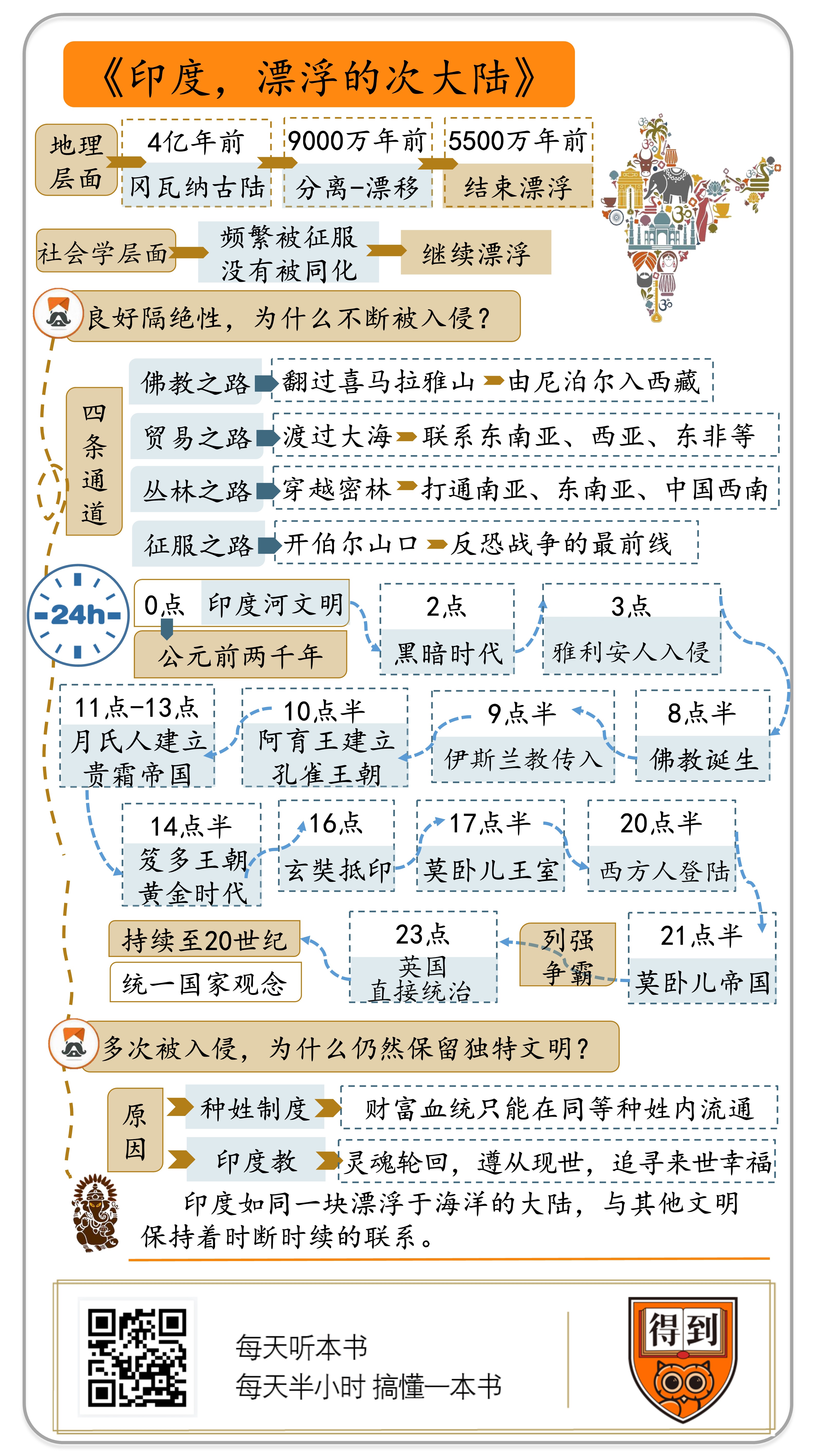

本书对于南亚的历史文化特质,提出一个观点:印度次大陆一直以来都是一块“漂浮的次大陆”5000万年前,这个“漂浮”是地理学意义上的,之后是社会学意义上的。印度次大陆虽然是遭受入侵最频繁的地理区域,但由于它在空间上相对独立,导致这里与周边地区在历史文化上始终保持着若即若离的状态。

核心内容

1.我们试着把印度历史压缩在一天之内去观察,我们看到,印度虽然是一块相对封闭的地区,但它并没有隔绝于世,它如同一块漂浮于海洋的大陆,与其他文明保持着时断时续的联系。 2.强大的种姓制度以及无所不在的印度教是导致印度文明与其他文明若即若离的最重要的原因。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的书是《印度,漂浮的次大陆》。

这本书的作者郭建龙,不仅出版过历史畅销作品“帝国密码三部曲”,还是一位用“用脚步丈量大地”的作家,是多部优秀的文化游记的作者。几年前,他跋涉两万多公里,走遍印度70个城市,结合大量史实,完成了这部《印度,漂浮的次大陆》。

其实,4亿年前,印度次大陆并不在如今它所在的地图位置上。那时,这块土地和今天的大洋洲、南美洲、南极洲、非洲大陆簇拥在一起,被称为“冈瓦纳古陆”。直到9000万年前,形成印度次大陆的那一部分陆地才分离出来,进入了漫长的漂移状态,并在5500万年前与亚洲大陆相撞,由此形成了高耸的喜马拉雅山脉。

人们普遍以为,到这时,这块次大陆终于结束了它的漂浮状态。然而,它仍在“漂浮”,过去是地理板块意义上的,后来则是社会学意义上的。

有人说,印度次大陆是仅次于澳大利亚的一块人间飞地。它的北面是世界最高的喜马拉雅山脉,南面是浩瀚的印度洋。它的西面,在如今的巴基斯坦的西侧,分布着连绵的山脉和沙漠。它的东侧除了大海之外,就是缅甸的密林,那里是老虎、大象、猴子的天堂,却不利于人类生存。理论上,这块次大陆会是一个没有外患的世外桃源,但印度次大陆其实是一块遭受征服最频繁的土地。印度文明号称有5000多年历史,但在3000年前,外族雅利安人就率先侵入并在这里扎根;2000年前,从中国北方迁徙过去的游牧民族月氏统治了这片土地;1000年前,阿拉伯人开始入侵印度;500年前,葡萄牙、荷兰、英国、法国人先后登陆印度,一次次的军事征服、政治重组、文化交融,深刻改变了这个地区的历史。

奇怪的是,虽然不断遭到征服,但没有任何一次入侵可以完全同化这里。这块大陆依然“惬意”地漂浮在不同文明,甚至是不同时空之间,人们穿着纱丽,同时玩着鼠标,他们常常操着一口印度口音的英语讨论着自己玄之又玄的古老信仰。

下面,我们就登上这块漂浮的次大陆,去感受它在历史文化上与周边地区的若即若离。

既然印度次大陆拥有良好的隔绝性,为什么还会遭到不断入侵呢?

印度虽然被高山、海洋、沙漠、密林环绕,但千百年来仍然有很多探索者试图将这个世界与外部连接。最终,人们找到四条通道。在飞机发明前,正是这四条通道,将印度次大陆与外部世界联系起来。

虔诚的佛教徒不畏险阻,他们翻过喜马拉雅山,开辟了一条经由尼泊尔进入中国西藏的路线,这条道路被称为“佛教之路”。

追逐利益的商人发现,渡过茫茫大海,可以与东南亚、西亚,甚至东非、西欧建立联系,一条条海路后来被人统称为“贸易之路”。

还有人发现,穿越阻隔印度、缅甸的密林,也可以打通南亚与东南亚,还有中国西南地区,这条道路被称为“丛林之路”。

还有第四条路,它被人关注最多,被历史记载最详细,对印度历史影响最深。在印度次大陆的西北,今天巴基斯坦西北部,有一条名为开伯尔山口的通道,这里海拔比较低,一年四季都可以通过。如今,这里是反恐战争的最前线,塔利班、基地组织一度藏身于山口附近的群山之中,与美国人和巴基斯坦军队打游击。而在以前,这是一条“征服之路”。自古以来几乎所有大规模的入侵都是从这个宽度只有几百米的山口发起的。一旦越过了这个山口,入侵者就可以如潮水一样散开,铺向整个印度次大陆。

接下来,我们试着把印度数千年的历史压缩成二十四小时,看看这块“漂浮”的次大陆,是如何与外部世界互动的。

我们把公元前两千年前后,定为0点。这时的印度河流域已经有文明存在。这个文明可能是由来自非洲的民族创造的,他们皮肤黝黑,并留下几百个神秘的字符图形。这些图形被刻在玉石上、铜器上,至今仍未被成功释读。在凌晨2点左右,印度河流域的文明消失了。如同这时的漫漫长夜,人们对于印度河文明的了解很有限,甚至连它为什么消失都不清楚。有人说,是环境恶化导致文明衰落;有人认为是外敌入侵;甚至还有人说是陨石坠落地球毁灭了印度河文明。接下来的一个小时,印度次大陆发生了什么,我们一无所知,这个时段被人称为“黑暗时代”。

到凌晨3点,一群外来者来到印度次大陆的北方,他们是雅利安人。提到“雅利安人”这个词,你可能会想到纳粹德国。二十世纪,纳粹分子在国内搞种族清洗,迫害犹太人、吉普赛人,然后给剩下的人冠上“雅利安人”的名号,指代“纯粹的德国人”或“优秀的种族”。但“雅利安人”真的是这个含义吗?

根据人类学、语言学研究,公元前3000年左右,雅利安人还生活在茫茫中亚草原上。由于气候变化或其他原因,雅利安人分裂成两支,一支前往欧洲,演变为现代的欧洲人;另一支进入伊朗、阿富汗,他们越过重重山脉,顺着开伯尔山口进入印度河谷地,最终扩散到整个印度次大陆。他们的到来填补了文明的空白,结束了印度次大陆的“黑暗时代”。

但有很多人认为,早期印度河文明的居民并没有灭绝,只是离开了印度河流域。那他们去了什么地方呢?

如果你到了印度当地就会发现,印度人的长相可以大致分成两种类型:一种带着白种人的特征,高鼻梁、深眼窝,额头饱满,虽然常年阳光照射让他们的肤色略黑,但他们和西欧人一样,都是雅利安人的后代。他们生活在印度次大陆北部平原,使用的语言属于印欧语系,与西欧语言类似。另一种印度人,他们嘴唇偏厚、额头短小,皮肤更黝黑。他们使用的语言自成一系——达罗毗荼语系,达罗毗荼是“水”或“海洋”的意思。有人猜测,这些人很可能是这块土地最早的主人,最初他们生活在印度河流域,后来迁到两面环海的印度次大陆的南部。

试想一下,雅利安人进入印度次大陆,他们作为远道而来的入侵者,怎么才能在这里站稳脚跟呢?

雅利安人花了很长时间,建立了一套游戏规则,这套规则把这块土地上的人划分为几个等级,各等之间不可以通婚,这意味着低等种姓的上升通道被阻断了,你肯定想到了,这就是种姓制度。

但贵贱分明的种姓制度让很多人不满。于是,一批批新思潮涌现出来,反对上层特权统治。印度历史的24小时,现在到了8点半,一位代表人物出现了——释迦牟尼,他主张众生平等,佛教随后诞生了。

这时的印度次大陆正在进行部落兼并战争,所以这段历史被称为“印度列国时代”,同时期的中国也正经历着春秋战国时期的动乱。

当印度次大陆内部乱作一团,一批外来者借机骚扰。大约9点半的时候,波斯帝国趁乱通过开伯尔山口入侵印度河流域。10点多的时候,西方的亚历山大来了,他灭掉了波斯帝国,气势汹汹来到印度北部。传说他在印度河流域遭遇了印度人的象军,吃尽苦头。后来士兵哗变,亚历山大匆匆折返回去。他的离开,给印度北部留下了巨大的权力真空。

印度东部有一个摩揭陀国,你可以把它看作印度版的秦国,这个国家迅速填补了亚历山大留下的权力空白。不过,掌握摩揭陀国家权力的家族,换了好几轮,后来一个名为“孔雀”的家族掌握了大权。孔雀家族出现了一个改变印度历史的伟人,你可能听过他的故事,这就是阿育王。大约在10点半的时候,阿育王凭借强大的武力统一了印度大部分地区。这时,阿育王要考虑的就是巩固统治。于是,他开始大力推崇佛教。

当时印度的宗教信仰有很多,阿育王为什么要推崇佛教呢?

一种解释是,佛教教义鼓励人们安于现状,不要无事生非,有利于社会稳定,同时,佛教在当时的印度底层有广泛影响力,推崇佛教能获得广大民众的认同。

佛教的确很好地帮助阿育王巩固了统治,孔雀王朝的面积一度达到500万平方公里,是当时数一数二的大国。从那以后,印度的版图再没有超过孔雀帝国,今天印度共和国的疆域还不到300万平方公里。

可惜的是,孔雀王朝的盛况昙花一现,阿育王死后,印度再次回到分裂的局面。从11点开始到下午1点,大致对应中国两汉时期,分裂的印度遭到周边民族一波又一波的侵略。其中有一个民族值得一提,这就是月氏人。他们同样从开伯尔山口进入印度,并建立了一个强大的帝国。

月氏人是谁呢?张骞通西域的故事你一定不陌生。当初强大的匈奴占据了中国北方游牧区。大概在11点1刻的时候,汉朝皇帝派张骞出使西域,打算联合被匈奴赶走的民族,共同对抗匈奴。这个被匈奴赶走的民族,就是月氏人。不过,月氏人不愿意再去招惹匈奴,所以没有答应汉朝的请求。他们把目光投向印度次大陆,然后不断向南拓展势力,大概在下午1点的时候,在印度北部地区建立了贵霜帝国。

如果放眼世界,这时的亚欧大陆出现了一系列强大的帝国,从东向西依次是:中国的东汉、印度次大陆北部的贵霜帝国、今天伊朗一带的安息帝国、以及地中海沿岸的罗马帝国。更巧合的是,在下午1点半,这四大帝国不约而同开始走下坡路,东汉王朝、安息帝国、贵霜帝国先后灭亡,罗马帝国分裂为东西两部分。

说回到印度和中国。东汉灭亡后,中国进入漫长的动乱时期,印度次大陆在贵霜帝国崩溃后也经历了混乱,但在2点半的时候,印度北部再次实现统一,这就是笈多王朝——印度人把它看作是印度历史上的黄金时期。

笈多王朝时期,印度教兴起,同时佛教也还在流行。高僧法显就是这时来到印度的。

其实,笈多王朝的疆域并不大,只有之前孔雀帝国的五分之三,为什么被印度人视为黄金时代呢?

这与笈多王朝的信仰紧密相关。孔雀帝国崇尚佛教,后来的莫卧儿帝国则信奉伊斯兰教,即便是外来的贵霜帝国,也是以佛教为主。在印度历史上,笈多帝国是唯一一个信奉印度教的大帝国。印度教作为现在印度的主体宗教,如果要寻找远古的寄托,那么1600年前的笈多王朝无疑是最合适的。

笈多王朝的兴盛在3点半的时候结束了。这时,隋朝给中国带来了久违的统一,而印度却再次进入破碎状态。

下午4点左右,另一位你很熟悉的人出现了,这就是玄奘。无论是在《西游记》,还是在史书中,玄奘都被刻画为一位信念笃定的僧人。而在本书作者郭建龙看来,玄奘更像是一位徐霞客式的旅行家。在玄奘来到印度之前,印度的佛教已经衰落了。如果玄奘只是为了佛经的话,他大可只待在印度东北部那烂陀的佛寺内苦学经文。而实际上,他却转遍了印度的山山水水,从克什米尔到整个南印度,从佛陀的出生地到印度教的腹地。他所拜访的地方充斥着印度教之类的“异教”,但玄奘仍然乐此不疲。这显然是好奇心驱动的。不过,也因为这样,玄奘不仅传播了佛法,也留下了很多见闻记录,成为后来我们了解那个时代的重要参考。

到下午5点半,强大的阿拉伯人沿着之前征服者的老路向印度渗透,信仰伊斯兰教的政权将主导印度未来的历史。再次给印度次大陆带来统一的,就是信仰伊斯兰教的莫卧儿王室。莫卧儿王室沿着月氏人的道路进入印度,成为征服者,也成为除英国人外,对现代印度影响最大的征服者。

“莫卧儿”这个词很有意思,它其实就是“蒙古”的另一种读法。两者有什么关系呢?

这就要说到两位伟大的中亚战神。第一位是成吉思汗,晚上7点,成吉思汗及其后代席卷了整个世界。他们在中国建立了元朝,在中亚、西亚、东欧建立了四个汗国。不过蒙古人兴得快,败得也快,7点半以后,不论是元朝还是其它汗国,陆续被当地政权取代。

在晚上8点半,一个突厥政权在中亚崛起,他的首领就是我们要说的第二位战神——“帖木儿”。帖木儿这个名字其实就是突厥语中的“铁木真”,也就是说,帖木儿认为自己继承了成吉思汗的天命,可以重新统治中亚。他越过开伯尔山口,占领了印度一部分土地,同时集结队伍,向明朝首都北京进军。但就在接近中国边界的时候,帖木儿病逝,这个帝国很快分崩离析。

中国和西方的威胁消失了,对于印度次大陆,故事刚刚开始。帖木儿有一位五世孙,名叫巴布尔。他不仅继承了帖木儿的血统,从母系来说,他还是成吉思汗的后裔。晚上9点半左右,巴布尔从中亚出发,一点点征服了印度次大陆,他建立了印度最后一个帝国——莫卧儿帝国。

关于莫卧儿帝国,我们最熟悉的,应该是莫卧儿帝国第五位皇帝。大概在晚上10点左右,这位皇帝为爱妻建造了一座陵墓,这就是泰姬陵。这是莫卧儿帝国留给后世辉煌的遗产,但那时的莫卧儿帝国早已危机四伏。

其实,在莫卧儿帝国还没有建立之前,一场噩梦已经在一点点笼罩印度。那时的西方人正在把触手伸向世界各地:先是西班牙获得了美洲,葡萄牙获得了巴西,之后,英国、荷兰加入了战团,英国人夺得了北美,荷兰夺得了印度尼西亚和中国台湾,法国夺得了中南半岛和加拿大,而印度则成了上述所有国家争夺的焦点,他们都在印度次大陆获得了立足点。

葡萄牙人占领了印度西南部的果阿,荷兰人占领了斯里兰卡,法国人占领了印度东南部的城市本地治里,英国人则从东、西、北三个方向占领了马德拉斯、孟买和加尔各答。

不过,莫卧儿王朝的统治者正在首都德里享受着歌舞升平,他们并没有把西方列强占领的小城市当作一回事儿。那些城市都在海边,远离帝国的统治中心。加上印度本身就小国林立,即便在莫卧儿最强盛时期,南方也有一些独立的邦国不曾被帝国吞并,这增加了西方列强周旋的余地。

莫卧儿帝国逐渐成为西方列强争霸的舞台。衰落的葡萄牙慢慢地退出了印度的控制权之争,荷兰人也不愿过深涉入印度,他们获取了整个印度尼西亚群岛,打造了一个庞大的海岛帝国,这个海岛帝国一直到第二次世界大战被日军占领时才崩溃。后来,英国又把法国赶出南亚,成为殖民时期最后的赢家。

到这时,全面落后莫卧儿帝国根本不是英国的对手。在晚上11点的时候,莫卧儿帝国的末代皇帝被英国人流放到缅甸。印度从此成为大英帝国的一部分。如果你对这段历史感兴趣的话,可以听「每天听本书」已经解读的《东印度公司》。

英国对印度的统治持续到20世纪,它在方方面面都深刻影响了印度。但如果说到英国人留给印度最重要的遗产,有一点不得不提,那就是统一的国家观念。

虽然历史上印度也有过几次短暂的统一,比如孔雀王朝、笈多王朝和莫卧儿王朝。但即便在统一的时候,也还有少数国家维持着独立,更有许多地方只是名义上的臣服。所以,一旦中央王朝的控制力减弱,印度立即会分崩离析。可以说,这是一块离心力远大于向心力的次大陆。在历史上,印度总是分裂成许多个国家,在印度人的传统观念中,并没有一个完整政治实体的概念。但是,英国人却把印度变成了一个政治实体,他们这样做并不是出于好心,只是为了便于管理。在印度后来的独立进程中,这种政治统一的观念也被继承下来,这或许是印度的幸运。

但不幸的是,英国人在临走前,却又把印度分裂为印度和巴基斯坦两个国家。再后来,巴基斯坦又分裂成了巴基斯坦和孟加拉国。不过,一定程度上英国人也是无奈的。在印度独立过程中,信仰印度教的政党和信仰伊斯兰教的政党有很多分歧,当大英帝国管控印度的时候,这种分歧一定程度上能够被遮蔽、被压制,当印度走向自治,裂痕只会扩大。这给印度次大陆带来许多的纷争,直至今日。

当我们试着把印度历史压缩在一天之内去观察,我们看到,印度虽然是一块相对封闭的地区,但它并没有隔绝于世,它如同一块漂浮于海洋的大陆,与其他文明保持着时断时续的联系。

不过,虽然一次次侵略经过开伯尔山口深入印度,但印度仍然保留着自身独特的面貌。比如,印度历史有一个神奇之处:虽然雅利安人入侵已经发生了几千年,但直到现在,雅利安人和达罗毗荼人的血缘融合还是没有完成。可以通过肤色、语言、生活习惯非常清晰地分辨他们。

这一点与中国很不同,古代中国历史上出现过无数次异族入侵,西周时期的犬戎、秦汉时期的匈奴,南北朝时期的鲜卑、羯族,还有之后的契丹、党项,但很快入侵者就与被入侵者融合为一体。

中国被这些少数民族入侵的时代都晚于印度的雅利安人,那么,为什么雅利安人和达罗毗荼人却保持了几千年的隔绝呢?

这是因为强大的种姓制度以及无所不在的印度教。这也是导致印度文明与其他文明若即若离的最重要的原因。

我们先看种姓制度。试着想一下,种姓制度是印度独有的吗?

或许并不是,当蒙古人的铁骑踏遍整个中国的时候,蒙古人想到,以少量的蒙古人统治人数庞大的汉人很不容易。他们遇到的困境,和几千年前雅利安人进入印度次大陆的时候非常相似。所以蒙古人也采取了类似的办法,把当时的中国社会划分为若干等级。

在这种情况下,社会财富、血统只能在同等种姓内部流通,特定种姓只能从事特定的工作。尤其对于低种姓而言,他们在出生的时候,命运就已经注定,没有机会从事宗教职业,更不可能进阶统治阶层。这样做,实际上是少数入侵者统治广大被入侵者,并保持不被同化必须采用的策略。否则,过不了多久,统治者和被统治者之间的界限被打乱,入侵者所原有的文明形式也就消失了。所以,当初进入印度的雅利安人,也是设立了一定的游戏规则,阻断达罗毗荼人进入上层的可能性。

不过,这就有个问题。如果一个人从出生开始,他的一切进阶路线都已经被断绝了,甚至子孙后代也没有进阶的可能,那么这种制度是不可能长久的,因为下层人会掀桌子,不跟统治者玩这套游戏,通过暴力手段打破原有的秩序。

可是,印度的种姓制度竟然维持了三千年,至今仍然对社会有着广泛影响。即便到了后来,婆罗门种姓中已经有人没落,变得贫穷不堪,但他们仍然带着种姓的骄傲,不与富裕的低种姓通婚,也拒绝接触所谓的贱民。

为什么种姓制度能够维持那么久呢?

这是因为,种姓制度为低种姓民众开出一张空头支票,这就是印度教。

印度教可以追溯到早期的婆罗门教。婆罗门,正是四个种姓等级中的最高一等。婆罗门教主张,人们的灵魂是轮回的,这一世为人,下一世可能成为动物。通过把循规蹈矩纳入信仰体系中,使得人们遵从于现世的社会制度而不加反抗。于是,庞大的贱民阶层为了寻求来世的幸福,放弃了今生和血缘上的子孙,他们更看重的是灵魂。这套理论,后来也被印度教接纳吸收了。

婆罗门教和后来印度教从实践上看,是非常的成功的。不过,今天的印度教有十亿信徒,信仰人数高于佛教,但是,佛教被看作世界三大宗教之一,印度教却只是一个区域性的宗教。为什么那么成功的印度教,在世界其它地区影响很小呢?

郭建龙认为,世界上所有宗教一般都包括了信仰和伦理两方面的内容。信仰是一种个人化的体验,谈的是个人与神之间的沟通;而伦理是一种社会化的体验,强调人与人之间的交流。世界上的每一个宗教都有这两方面的特征,但是侧重点却并不相同。根据侧重点的不同,世界上的宗教大抵可以分为两类,一类更加强调信仰,比如基督教、佛教;另一类更加强调伦理,印度教就属于这类。而伊斯兰教则介于两者之间。

基督教、佛教侧重于信仰,传播往往更广泛。因为喜怒哀乐、感激、怨恨这样的个人化体验人人都有,不会因为换了一个民族或地域就会有很大区别。

但强调伦理的宗教,就与当地的社会文化紧密相关。其实不只是印度教,古代中国的儒教也是一种伦理型宗教。我们拿古代中国的儒教来说会更清楚一点。儒教强调君君臣臣父父子子,同样是为了让人们各安其位,不要随便反抗社会。这套思想,在古代中国一代代传下去,就会变成约定俗成的传统。但是你把这套理论拿到东亚以外去,别人是很难接受的。印度教在印度也是这个道理。因此,像印度教或儒教,在古代印度、古代中国能很好地维持社会秩序,但无法在不同文明区广泛传播。

最后,我们再思考一个小问题。为什么几千年来,从开伯尔山口深入印度次大陆的每一次入侵都成功了?

答案仍然是种姓制度,它已经融入印度次大陆的文化,人们更关注自己,关注灵魂,甘于忍受当下。所以,当入侵者来到印度次大陆,他们总会遇到三件事情。首先,他们会相对容易地征服这里,很少遇到反抗。其次,他们能干成本地人做不到的事情——将印度统一起来。第三,即使他们长期统治这里,却总是很难完全改变当地的习惯和风俗。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.印度一直在“漂浮”,过去是地理板块意义上的,后来则是社会学意义上的。

2.强大的种姓制度是导致印度文明与其他文明若即若离的最重要的原因。

3.世界上所有宗教一般都包括了信仰和伦理两方面的内容。信仰是一种个人化的体验,谈的是个人与神之间的沟通;而伦理是一种社会化的体验,强调人与人之间的交流。