《卢比孔河》 曲飞工作室解读

《卢比孔河》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者汤姆·霍兰,是英国著名历史作家,曾担任英国作协主席。他出身于剑桥大学,擅长拉丁语,专注于古典历史文学写作。

关于本书

《卢比孔河》曾获得赫塞尔——蒂尔特曼历史学奖,这是英国历史读物领域很有分量的一个奖项,还被《泰晤士报》《每日电讯报》等英国重量级的媒体评为2005年的年度最佳图书。英国的国宝级作家麦克尤恩评价这本书说,这是他看过的最好的一部史诗。《每日电讯报》评价它“像一出大剧一样,情节跌宕,人物鲜活,节奏感十足。”

核心内容

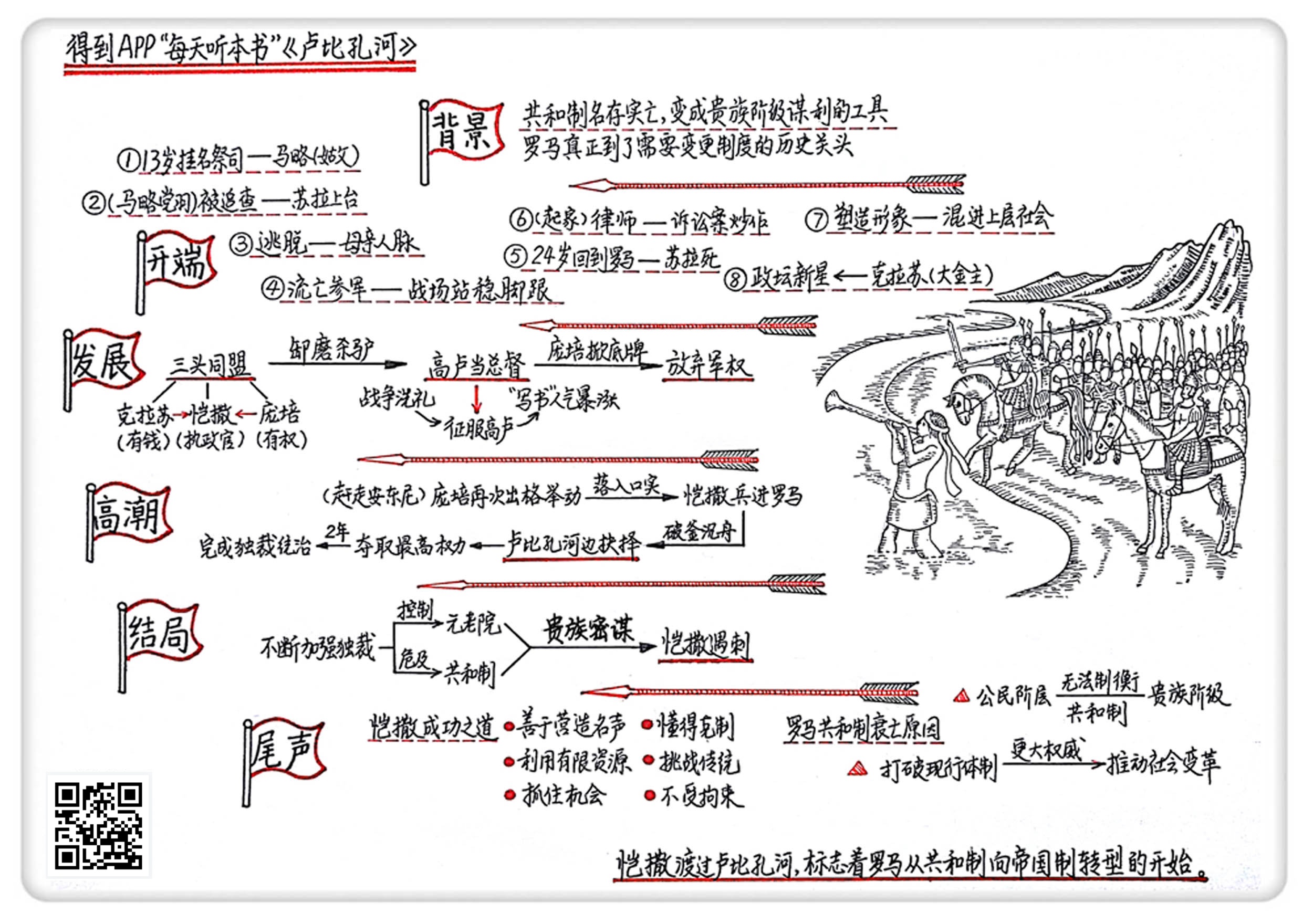

在历史上,卢比孔河曾经是罗马共和国本土跟罗马的殖民地山南高卢地区的分界线。罗马曾经有一条法律规定,在外征战的军官,谁也不可以带着军队跨越这条河进入罗马本土,否则就会被视为叛逆。但是打破这条禁忌的,就是恺撒。公元前49年,他带兵渡过卢比孔河,进军罗马,随后就取得了罗马的最高权力。而从这以后,恺撒渡过卢比孔河,就成了罗马乃至西方历史上,非常重要的一个节点性事件,标志着罗马从共和制向帝国制转型的开始。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是《卢比孔河》。这本书的中文版大约30万字,我会用大约28分钟的时间为你讲述书的主要内容:恺撒渡过卢比孔河,是西方历史上非常重要的一个节点,标志着罗马从共和制向帝国制转型的开始。

我们先来解释一下这本书的名字,卢比孔河,这是一条河流的名字。卢比孔河位于意大利中北部,全长只有29公里,但是这条小河因为一个人的原因,在历史上变得特别有名,也特别重要。这个人,就是大名鼎鼎的恺撒。

在历史上,卢比孔河曾经是罗马共和国本土跟罗马的殖民地山南高卢地区的分界线,罗马曾经有一条法律规定,在外征战的军官,谁也不可以带着军队跨越这条河进入罗马本土,否则就会被视为叛逆,但是打破这条禁忌的,就是恺撒。

公元前49年,恺撒带兵渡过卢比孔河,进军罗马,并且随后取得了罗马的最高权力。而从这以后,恺撒渡过卢比孔河,就成了罗马乃至西方历史上,非常重要的一个节点性事件,标志着罗马从共和制向帝国制转型的开始。套用登月的美国宇航员那句名言来说,跨过卢比孔河,是恺撒个人的一小步,但同时也是西方历史的一大步。

讲到这,这本书的主题应该就很清楚了,它就是一本以恺撒为线索的晚期罗马共和国史,以点带面,既讲了罗马由共和国转变为帝国的大历史背景,同时又非常精彩地讲出了恺撒以及和他同时代的罗马大人物们的历史群像。

这本书的作者,名叫汤姆·霍兰,是英国著名历史作家、英国作协主席。他的拉丁语水平特别好,要知道欧洲很多第一手的原始史料,都是用拉丁语写的,另外他还擅长希腊语,这些语言能力,可以帮助他最大限度地接近历史现场。所以说,他的书是兼具学者的考据水平,和作家的文笔,非常的好看。这本《卢比孔河》,曾获得赫塞尔—蒂尔特曼历史学奖,这是英国历史读物领域很有分量的一个奖项,英国的国宝级作家麦克尤恩也评价这本书说,这是他看过的最好的一部史诗。除了本书,汤姆·霍兰还有一本代表作叫《波斯战火》,我们“每天听本书栏目”稍后也会带来。

说回这本《卢比孔河》,这本书跟我们之前讲过的,以及之后要讲的跟罗马、恺撒这些主题相关的书相比,最大的特点就是它的写法。《每日电讯报》评价它“像一出大剧一样,情节跌宕人物鲜活,节奏感十足”。所以为了突出这个特点,我们在这,也借用戏剧常用的叙事结构,把这本书分成背景、开端、发展、高潮、结局、尾声,这么六个部分来讲。不过,《卢比孔河》讲述的是一段非常波澜壮阔的历史,除了恺撒,值得大书特书的历史人物还有很多,像一代文豪西塞罗,还有恺撒的死敌庞培,著名的埃及艳后等等,但是限于篇幅,我们的讲述主要围绕着主角恺撒来展开。

我们先说恺撒出场之前的罗马,是什么样子,也会为你介绍恺撒是个什么样的人,他是如何步入政坛,并从一个小官员成长为罗马政治巨头的;然后就是故事高潮,恺撒率军渡过卢比孔河,夺取罗马最高权力;接着我们再来说恺撒对罗马共和国的改造,以及他本人的最终命运;最后的尾声部分,我们再来一起探讨一下,读这段历史,可以给我们带来什么启示。

下面我们先看第一部分:故事背景——恺撒出场之前的罗马。

之前我们在很多讲罗马历史的书里都交代过,罗马的历史分为三个阶段:王国、共和国、帝国。其中共和国是公元前6世纪到公元前1世纪,前面说了,恺撒跨过卢比孔河这件事,发生在公元前49年,也就是说,恺撒是一个生活在罗马共和国末期的人,而罗马从共和国转变为帝国,这件事跟恺撒有着莫大的关系。

在共和体制下,罗马虽然是南征北战,打遍了地中海,但是随着罗马领土的扩张,这个体制的弊病也越来越明显,主要的问题是土地兼并。罗马共和国,建立在公民的基础上,公民享有很大的权利,同时就得履行义务,包括参军打仗。而随着罗马的战争越来越频繁,战争持续时间越来越长,很多罗马公民从军之后,战死了,或是长时间不能回家,土地被抛荒了,这些地就被贵族兼并了,这就造成了两极分化不断加剧。

而原本贵族、平民基本能达成的平衡被打破,贵族集团的权力越来越大,跟着就是各种私相授受、腐败堕落,这些都不难想象。而同时,越来越多的财富,通过战争和贸易,流入罗马,主要进了贵族的腰包,但整个社会的物价、生活成本,都水涨船高;奴隶大量进入罗马,也抢了底层公民的饭碗,这样穷人越来越穷,越来越过不下去。

关于这个问题我们要看得再深入一层:这不光是民生问题,也影响了罗马的政治结构。罗马共和国制度设置的一个亮点,就是贵族和平民都各有自己的利益代言人,政府和法律上的决策都要尽可能兼顾各方利益,这样才能通过。

罗马共和国就是建立在这样的政治平衡的基础上,而贵族的膨胀,使公民阶层从财产到权利都不断被挤压,这就打破了这种平衡,所以设置良好的共和制越来越名存实亡,变成以元老院为代表的贵族阶级谋利的工具,这样,共和制也就变得不合时宜了。罗马人尝试过改革,但只要改革一触动贵族们的既得利益,就会夭折,各种弊病,只能是不断地积重难返。

这样的大背景,是我们了解后面故事的前提,这就是罗马社会真正到了需要通过变更制度,来突破瓶颈期的历史关头了。所以,恺撒率兵度过卢比孔河进军罗马,才是西方历史上如此重要的一笔。

那这样一个社会,我们可以想象,那肯定是在繁华之下,危机四伏的。共和制虽然很先进,但在当时的技术条件下,解决不了上述的问题。所以这个制度,到了该变革的时候了。

关于上述这些,我们之前在《罗马革命》那本书里很详细地讲过。但是那本书是宏观视角的,主要从大的历史层面讲这个变革的过程,而《卢比孔河》是微观视角,更聚焦于这个历史过程中的核心人物,也就是我们要讲的主人公:恺撒。

交代清楚了背景,下面几个部分我们主要围绕着主角恺撒展开来讲:故事的开端——恺撒是如何出现在罗马政治舞台上的。

公元前102年,恺撒出生在罗马,全名叫做盖乌斯·尤利乌斯·恺撒。

我们要解释一下这个名字,盖乌斯是他的名,尤利乌斯是他的姓氏,恺撒则是他的家族名。拉丁语里,恺撒这个词是“大象”的意思。当年罗马跟最大的敌人迦太基,打过三次大仗。迦太基这个地方在非洲,今天的突尼斯这一带,他们打仗爱使用大象,传说有一次罗马跟迦太基打仗,有位罗马士兵特别猛,凭一己之力,把迦太基人的一头大象给打死了,轰动一时。为了纪念这个不世之功,这个人干脆,就此把自己的家族名改成了“大象”。这就是恺撒家族的由来。

不过,虽然有这么猛的祖宗,但恺撒家族在当时的罗马,还只是一个小家族,在贵族序列当中位置很边缘,兵头将尾。恺撒的父亲当过罗马的司法官,这个官职也不高。所以说,恺撒后来的发迹,并没借助多少家族的政治资源,而更主要靠他自己的经营和努力。

我们前面说了,到了罗马共和国后期,共和制度越来越失灵,政府越来越罩不住,那一个社会出现这种状况,必然的后果就是,社会会变成谁有实力谁说了算,所以罗马共和国晚期政坛上至关重要的人物,都是一些军阀。这一干军阀当中,最早冒头的一位名叫马略,他是罗马的一代名将,镇压过北非的叛乱,又打败过入侵的日耳曼人,一生七次担任罗马执政官。

这个马略,是恺撒的姑父。

马略跟恺撒的背景差不多,虽然是贵族子弟,但出生的时候家道已经中落,小时候日子过得很苦。所以掌权以后,他的政治主张是反对大贵族把持的罗马元老院的垄断,这就让他在罗马政坛树敌很多。这种状况下,虽然马略很强势,但也需要培植自己的班子,所以,他就把侄子恺撒提拔为罗马的祭司。

但这对恺撒来说,这可不是什么好事,因为当时他才13岁,完全是挂名。而这位姑父,也没来得及培养他,3年之后就死了。罗马政坛重新洗牌,马略一生的死敌苏拉上台了,追查所谓“马略党羽”。

恺撒是马略一手提拔的,又是亲戚,那还跑得了?好在,恺撒的母亲在罗马很有人脉,一通积极运作,恺撒总算是逃脱了死罪。当时恺撒已经结婚了,娶的是马略的政治盟友秦纳的女儿。苏拉要求恺撒离婚,划清界限,但是恺撒面对威胁,坚决不从,后来不得不流亡。

当时罗马正在跟本都王国打仗,这个地方在小亚细亚半岛,就是今天土耳其一带,恺撒跑到前线参了军,在战场上站稳了脚跟。他稳健能干、很有战斗才能,获得了许多赞誉。公元前78年,苏拉死了,已经24岁的恺撒终于有机会回到了罗马。可是这时的恺撒,在罗马一没职位,二没人脉,是真正的白手起家。

恺撒的父亲当过司法官,所以法律方面,可以算是他的家学了。重返罗马之后,他从这起家,当了律师。

恺撒非常善于通过诉讼案件来炒作自己的名声,他选择了一位苏拉的旧部,控告他滥用职权。虽然这个案子最终恺撒败诉了,但他成功地塑造了他的个人形象:年轻有锐气、正直敢言不畏权贵。

我们前面说了当时的罗马社会两极分化很严重,罗马公民普遍对有权势的人很反感,所以恺撒这样的形象在罗马很得人心。凭借这样的声望,恺撒很快转行,进入政坛,先后担任过保民官、市政官、营造官等一些职务,在这些岗位上,恺撒最明智的行为就是,不但没有贪钱,反而不惜代价地花钱为罗马公民办节庆、修娱乐场所,有时候钱不够甚至自己贴钱垫上。

这样一来,恺撒慷慨、热心公益的形象就更确立起来了。同时除了争取民众支持,恺撒也大洒金钱,混进罗马上层社会,生活和交友方面的开销非常巨大。在当时的罗马人看来,奢侈不但不是坏处,甚至是美德,因为奢侈的人才会对别人慷慨热情。所以恺撒逐渐在罗马平民和贵族两个阶层都大受欢迎。

而这个时候,恺撒遇到了对他政治生涯非常重要的一位大金主,克拉苏。克拉苏家几代都是罗马首富,家里有银矿,产业遍及罗马,可以说是富可敌国。克拉苏本人也非常善于经营,但是在政治方面,才能要差一点,所以他一直希望接近罗马最高权力中枢,之前他还资助过苏拉。现在眼看恺撒是冉冉升起的政治新星,克拉苏就找上恺撒,提出由他出钱,资助恺撒在政界发展,当执政官,然后作为他在政界的利益代言人。说难听点,这就是钱权交易。

恺撒虽然跟苏拉有仇,又跟克拉苏的老婆传过绯闻,但他还是接受了克拉苏的建议。两人联手,克拉苏有钱,恺撒有名望、资源和个人魅力,优势互补,越做越大。

就这样,恺撒实现了逆袭,从一个被通缉的逃犯,变成了罗马政坛的新星。

但这仅仅是开始,接下来要讲的才是恺撒从新星到巨星的成长之路。下面我们进入第三部分,故事的发展:恺撒是如何成长为罗马政治巨头的。

有了克拉苏这么个金主,恺撒算是如鱼得水。他用克拉苏的钱天天为贵族们办宴会、为穷人们送温暖,顺便再给自己的情人们送一些阔绰的礼品。仅仅三年,他就让几乎整个共和国都知道他恺撒和克拉苏是出手阔绰的慈善家和政治家。这弄得当时罗马最具权势的人——庞培都有点坐不住了。

这个庞培,也是同时期罗马军政界的枭雄,很长时间里风头都压过恺撒。后来罗马政坛就形成了庞培、克拉苏、恺撒三人共同掌控的局面,被称为“前三头同盟”。关于这个过程,以及恺撒和庞培两人的纠葛,作者原书里介绍得不多,我们有必要补充一下。

大约在克拉苏找到恺撒的同时,庞培也找到了恺撒。不过,他是想让恺撒也做自己的代言人。代言人是什么意思呢?因为在公元前62年,作为执政官的庞培在东方打了胜仗,想把新获得的土地和包税权分给同僚以及士兵们。但元老院不干,认为庞培这是在收买军队,想架空元老院对军队的领导,所以不同意,并威胁庞培说,再不听话就提前解除他的执政官职务。

但是庞培军权在手,怎么可能听元老院的,索性就开始和元老院对着干起来。这时候,他发现恺撒是罗马的政坛新星,有人脉,而且通过克拉苏的资助,在贵族和平民那都有很好的声望,所以庞培就想拉拢他们两个一起对抗元老院,他想让恺撒走到前台去当执政官,而他自己在背后操纵,让恺撒用职权来满足他的各种要求。不过,庞培开出一个条件,就是恺撒只能当选一任执政官,之后,就得卸任。

而当时的恺撒,衡量自己这三个人的牌面:克拉苏有钱、庞培有权,而自己可以说什么硬货都没有,当然就接受了庞培的条件,同意成为庞培的代言人。

以上就是恺撒和庞培关系的补充说明,了解了这些,我们才能更清楚后来的发展。然后,公元前60年,执政官选举结束,庞培和克拉苏推荐的恺撒,和另一位罗马政坛元老加图推荐的比布罗斯,成为下一年的新执政官(罗马每一届的执政官有两位)。同年,庞培拉着克拉苏和恺撒一起,结成了历史上著名的前三头同盟。

再说恺撒,在元老院,他每天的议题只有一个,要求大家通过庞培和克拉苏的所有要求。在元老院里,除了加图及加图的盟友外,几乎所有人都受过恺撒的恩惠,所以他们几乎都表示了默许,只有加图一直在上蹿下跳,可惜没任何人理会他,没多久庞培和克拉苏的所有要求几乎全部获得了满足。就这样,恺撒依靠强大的人脉和利益诱惑,完成了庞培和克拉苏的使命,收到了人生的第一桶金。

一年后,恺撒卸任,去高卢当总督。高卢就是今天的法国,别看今天法国是欧洲的大国,但在当时可是蛮荒之地。恺撒去那边当总督,分明就是克拉苏和庞培卸磨杀驴,把恺撒当可有可无的棋子打发了。然而这恰恰成全了恺撒,让他得到了充分施展才能的机会。在高卢,恺撒整整打了8年仗。恺撒原本并不是一个会领兵打仗的人,可是历经了8年的战争洗礼,不会也会了。再加上高卢人没有统一的首领,恺撒打仗完全就是升级打怪练经验值去了。结果,他征服了整个高卢,甚至踏上了不列颠。

另外还有一个非常重要的因素,恺撒的母亲从小培养他接受第一流的教育,所以他有知识,比起马略、苏拉那些武夫,他能将自己军旅生涯所见所闻绘声绘色地讲出来,这几年的经历,他写了一本《高卢战记》,竟然还成了全罗马的最畅销书籍。后来他又写了本《内战记》,销量比《高卢战记》还好,今天人还拿它当做拉丁语文学的教科书,当然这个是后话。

我们再来说罗马,罗马城的贵族和平民们看了恺撒的书,都赞叹得不得了,觉得恺撒绝对是共和国不可多得的人才,将来回来,一定得给他一个高级官员做做。正是应了那句俗话:墙里开花墙外香。

恺撒去高卢,在别人看起来是遭到了冷遇,但他能在这个没什么管束、猜忌、打压的自由环境下,提升自我,攒下了地盘和财富、获得了军队的效忠,甚至还通过写书,让自己在罗马本土人气暴涨,所以,这为他日后的成功打下了基础。

而恺撒在高卢这些年里,原来三巨头的另外两头:克拉苏在东方跟帕提亚人作战时候战死了,帕提亚在今天伊朗,中国史书上称为“安息国”;而庞培,在罗马大权独揽,不过眼看着恺撒一点点羽翼丰满,变成了军事强人,等他在高卢总督的位置上任满回来,大有取代自己的势头。于是庞培也坐不住了,开始想方设法打压恺撒。但可能是庞培这个人强势惯了,对于处理和恺撒的关系,他一上来就掀了底牌,以元老院的名义命令恺撒,放弃军权,提前卸任,回到罗马来当官。

这个时候,恺撒就面临他人生中最重要的抉择——接受这个任命,还是不接受。选择前者,他可能能够回到罗马,下半生长保富贵,但是政治前途上,可能这辈子也就到这儿了,庞培不会再给他接触最高权力的机会;而如果选择抗命,那就意味着,庞培和元老院可以把他定性为叛国者,名正言顺地讨伐他,那样他前半生的努力经营,就全完了,而且十有八九小命不保。

只有了解了恺撒这个处境,我们才能明白他跨过卢比孔河的那一步,是多艰难的抉择,或者说,是多大的一场豪赌。

下面就终于要说到本书的第四部分,也是高潮部分——恺撒跨过卢比孔河了。

在恺撒有点举棋不定的时候,他留在罗马的亲信,当时担任保民官的安东尼,也在试图通过在现行体制框架内的办法,来解决危机。他运用保民官的职权,把庞培提出的要求对付恺撒的议案全部否决了。而庞培,再一次操之过急,把安东尼等人赶出了罗马城。

按照罗马的制度,他这个举动是非常出格的,也是不合法的,等于给了恺撒很充分的口实,安东尼跑到高卢找到恺撒之后,恺撒做出了决定:带着他的军团,兵进罗马。

公元前49年,恺撒的大军南下,从今天法国东南部,进入了意大利,1月10日,就来到了界河——卢比孔河的跟前。恺撒这个时候才把自己和军团的处境,讲给他的士兵们,告诉他们,现在已经没有回头路,跨出渡河的一步,就意味着违反了罗马的法律,他们面临的可能是战争,是失败和审判。但同时,他们也拥有了一个机会,可以一不做二不休,一举进军罗马,夺取最高权力。而要是不渡河,就意味着恺撒要失去权力,而他的部下们,以往的功劳就都白费了,甚至可能遭受清算。但不管怎么样,他们现在面临的这个成王败寇的机会,选择权,是在自己手里。

不妨想像一下,这是一个非常戏剧化的场面,后来很多作家都写过这个题材的作品,包括莎士比亚。很多作品里说,恺撒当时声泪俱下地给部下作动员,说了一句话,这句话后来在英语中被翻译成:The die is cast。直译过来就是“骰子已经掷下了”,意思就是说这场赌局已经开始了。这句话后来成了西方一个很著名的典故,有点像中文里“破釜沉舟”的意思。不过在本书里作者考证说,这句话不是恺撒说的,是后来希腊剧作家描写这段历史的剧本里的台词。

但不管怎么说,恺撒的动员是非常奏效的,他的军团都愿意追随他,大军顺利渡过卢比孔河,南下罗马本土。

这个时候在罗马,庞培一听说恺撒要来了,也是大出意料,他觉得自己在意大利的实力不如恺撒,就抢先离开罗马,跑到希腊去了。而元老院的成员,一看庞培跑了,一个个立马变脸,转而支持恺撒。

从我们之前讲过的苏拉、马略开始,军事将领带兵“进军罗马”,夺取权力,这种事之前已经发生过很多次,都形成一种模式了,但是恺撒跟这些前辈都不同,他没有采取军事独裁,更没烧杀抢掠,而是跟元老院达成了默契,让元老院任命他为独裁官,以这种形式实行统治。然后恺撒追击庞培的余党,先是闪电战打下西班牙,干掉了庞培的儿子,然后掉头向东直捣庞培的大本营希腊,庞培被打败之后逃到埃及,被埃及人杀死,把他的首级献给追来的恺撒。这之后恺撒又在今天土耳其的杰拉,打败了当地的统治者。他那句最有名的名言“我来我见我征服”,就是在这一仗胜利之后说的。

连打四场大胜仗之后,现在罗马成了恺撒的天下,恺撒在两年的时间里基本完成了对罗马各方面的改革。第一个是他完成了独裁统治,在元老院硬塞了300名新元老,稀释过去元老发挥的作用。第二个是多设立经济官员,把经济搞活。第三个是为军人谋福利,给退伍军人发放了大量金币,稳定自己的大后方。元老院为了讨好他,授予他“终身独裁官”的职位,这等于在共和国体制的框架下,合法的授予他独裁权,此外又献给他各种荣誉称号。总之到公元前45年底,能上的尊号基本都上完了,就差一个,那就是:罗马皇帝。

截至当时,罗马共和国建立快500年了,虽然后期共和制已经有点变味,但共和传统可以说是深入人心,要在共和国里称帝,那实在是太挑战传统了,连恺撒也不敢贸然行事。他通过几件事来试探试探民意。他先造了个他自己的石膏像,头戴皇冠。结果人民不太高兴,恺撒就把雕像砸了。不久后,安东尼在公开场合拿了个皇冠,偷偷地给恺撒戴上。恺撒发现大家还是不愿意,就把皇冠扔掉了。

这些事都是很多正史中记载的,但它们究竟是恺撒的手下自作主张,还是恺撒授意下玩的小动作,这个历史上一直没有定论。本书的作者倾向于认为这是恺撒本人幕后操纵的,不过从中还是可以看出,即便恺撒确实有称王的野心,但他也还是一如既往地非常注意民意。而这几次事件中,民意也从一边倒的反对,逐渐变成有反对也有支持,这样下去,恺撒真的有机会把民意都扭转到他这一边,顺理成章地当上皇帝,但是可惜,历史没给他这个机会。恺撒在接近权力巅峰的时候,也接近了他生命的终点。

故事的结局——恺撒本人和罗马共和国的最终命运。

我们在前面说过,恺撒的政治主张是反对大贵族阶级垄断的元老院,他想改革,但是元老院的既得利益阶层太庞大了,盘根错节,所以他需要不断加强手里的权力。但是这样一来,他不断加强个人独裁,这也就危害了罗马的共和体制,虽然这个体制其实已经名存实亡了,但在一些人看来,还是很神圣,不容变更的。

公元前45年,恺撒准备再次出征帕提亚。我们前面说过,当年帕提亚人打死了克拉苏。这时候罗马人纷纷传说,恺撒这一战胜利的话,就会凭借军功,在罗马称帝。

一些罗马贵族觉得不能再等了,必须干掉恺撒。他们秘密谋划,其中的核心人物是受过恺撒很多恩惠的马可·布鲁图(有的书上也翻译成布鲁图斯)。在公元前44年3月15日这一天,元老院的会议上,这些人忽然动手,刺杀了恺撒。

这就是恺撒个人的结局。本书在这个章节用了一个比喻,把恺撒比作希腊神话里的伊卡洛斯。传说伊卡洛斯自己制造了一双翅膀,在天上飞,但可能是太得意忘形了,他飞得离太阳越来越近,沾翅膀的胶被烤化,他掉进海里死了。作者用这个典故来比喻恺撒,在距离最高权力一步之遥的地方倒下了,让人读来很是唏嘘。

杀死恺撒的人宣称,他们拯救了罗马的共和制,但是恺撒死后,罗马人反而怀念他的慷慨和治国才能,并没有站到布鲁图他们这一边。再然后,恺撒的继承人屋大维,在后恺撒时代的乱局当中打败群雄,当上了罗马的“奥古斯都”,完成了把罗马从共和国变为帝国的历史转型。这部分内容我们也在《罗马革命》这本书里详细地讲过了。

恺撒死了,罗马共和国也变成帝国了,这也就是故事的结局。这本书到这儿也就讲完了。

我们最后再一起来探讨一下故事的尾声,也就是,我们能从《卢比孔河》这本书里,读到些什么。

我想,这个问题可以归结成两个层面,一个宏观,一个微观。

微观层面上,它为我们展示了恺撒的成功之道:他善于营造名声,他能充分利用有限的资源,抓住一闪即逝的机会。他懂得克制,克制对金钱的贪念,让他换来了军队的效忠;克制对权力的急切,让他在晚年没有急于称帝,从而留下了好名声。他敢于挑战传统,不受拘束的性格。

虽然我们不主张把本书当作“成功学教材”来读,但恺撒这些品格对他个人事业的帮助,还是能带给我们一定的借鉴。

而宏观层面上,我们对罗马共和制衰亡原因的探讨,罗马的共和制设计先进,曾经运转良好,也是罗马崛起的主要原因。但这套制度适用于小城邦的模式,当罗马不断扩张,土地和人口不断增多,在当时的技术条件下,共和制就难以再运转下去。因为共和制的基础,公民阶层,无论是在人口规模还是在财产规模上都在萎缩,起不到对共和制的另一极,也就是元老院为代表的贵族阶级的制衡作用。这样,共和制就名存实亡了,涉及贵族利益的社会矛盾得不到解决。这种情况下,就需要有人打破现行体制,以更大的权威,来推动社会的变革,这个过程由恺撒和屋大维两代人完成,而一个标志性的起点,就是本书叙述的,恺撒渡过卢比孔河。

恺撒死后,屋大维完成了罗马从共和国到帝国的转变,罗马帝国时代,最高权力由元老院移交到元首手里,元首变成了终身制和世袭制,执政官不再由选举产生,而变成委任制,军队的主干也逐渐由公民变成雇佣军。这些加强中央政权的举措,帮助罗马解决了转型期的一些社会弊端,但也在日后带来了新的麻烦,比如雇佣军拥兵自重等问题。但这些就超出了本书的叙述范围,我们将在其他相关书籍中,接着来讲。

而上面所说的这些也揭示了一个道理,那就是,再优越再成功的体制,都是依托于一定的环境的,当环境变了,也必须进行改革,甚至推倒重来,这是人类社会不断进步的动力。而最后,恺撒的结局也让我们也看到,实现变革的艰难阻力和高昂代价。

好了,我们把这本《卢比孔河》,按照“背景、开端、发展、高潮、结局、尾声”,这种戏剧的叙事逻辑讲了一遍,讲了恺撒的生平和罗马共和国末期的历史,最后又一起探讨了本书带给我们的启示。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.恺撒的成功之道:他善于营造名声,充分利用有限的资源,抓住机会;他克制对金钱的贪念,换来军队的效忠;他克制对权力的急切,在晚年没有急于称帝,留下了好名声;他敢于挑战传统,不受拘束。

2.罗马的共和制设计先进,曾经运转良好,使得罗马成功崛起,但随着罗马不断扩张,土地和人口不断增多,共和制不再适用,罗马走向帝国时代。