《协和医事》 李明辰解读

《协和医事》| 李明辰解读

关于作者

常青,医学博士,毕业于中国协和医科大学八年制医学系。毕业后在美国做博士后研究,后回国,任职跨国制药公司多年。

关于本书

《协和医事》2017年出版,这一年,刚好是现在协和的鼻祖——北京协和医学院创办一百周年。这本百年纪念版的《协和医事》,是目前市面上对协和的创办发展记录最详细的一本书。在美国的档案馆里,常青搜集到了大量关于协和的一手资料,协和的故事也因此更加鲜活。这本书一面世就受到了读者的追捧,常青还被北京协和医学院请回母校,给现在正在学医的学生们讲协和的历史。

核心内容

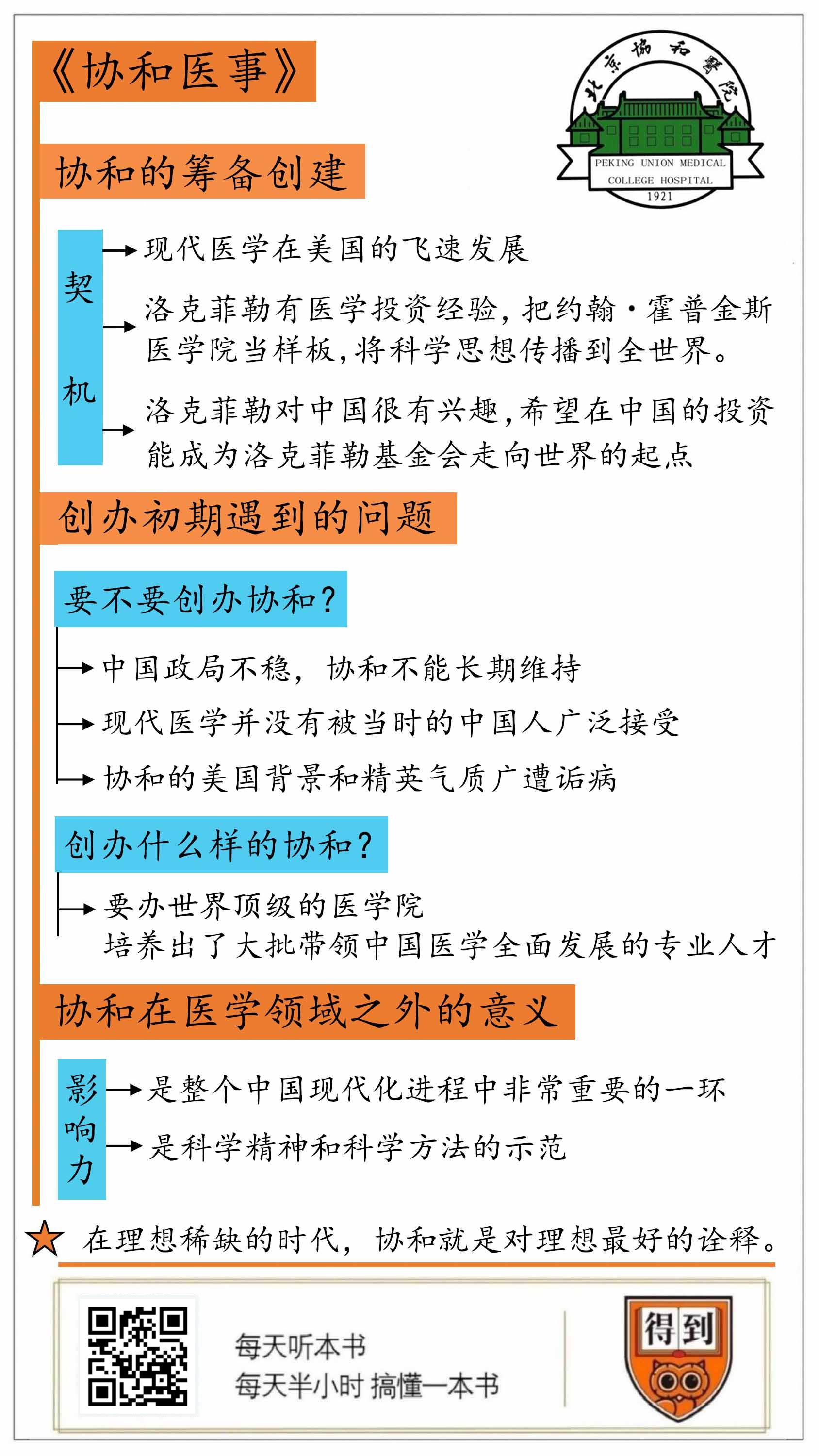

协和是由美国洛克菲勒基金会投资创办的,洛克菲勒希望能把科学思想和先进医学传播到全世界。当时创办协和遇到两个问题:要不要办协和,以及办什么样的协和。虽然从当时中国的实际情况看,想要创办一家世界顶级的医学机构是不可能完成的任务,但协和人还是坚持了高标准的医学教育路线,并最终为中国打造出了一批推动全国医学发展壮大的力量。协和所代表的西医,在近代中国遭到的社会质疑和艰难生长的过程,不仅仅是医学本身的问题,也是科学思想在中国刚刚步入现代化时面临的实际困难。渴望国家强大的知识分子,对协和的保护,就是对科学思想扎根中国的保护。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《协和医事》。这是一本讲北京协和医学院和北京协和医院历史的书。北京协和医院,是北京协和医学院的附属医院。书名中说到的“协和”,指的就是这两家机构。

民间有这么一个说法:想要活,找协和。协和的老教授也常常提醒学生说,“病人和死亡之间,隔着一个协和。”这些观点不是今天才有的,早在一百年前,协和医院就是当时中国最值得信赖的医院之一。孙中山在协和医院度过了生命中最后的几个星期;蒋介石、宋美龄定期飞到北京协和做体检;张学良在协和医院治疗过大烟上瘾;梁启超生命的最后三年,前后将近十次都住进了协和。你可能会说,协和我知道,就是一家好医院呗,为什么我要知道它的历史呢?毫不夸张地说,今天你生病能得到科学的医疗服务,很大程度上要感谢协和。今天你走进任何一家大型医院,几乎都能找到一百年前的协和留下的基因。如果你只想了解一家医学机构,首选一定是协和;如果你想知道,现代医学是如何影响和改变了中国人的生活,你也一定绕不开协和。

《协和医事》是2017年出版的,这一年,刚好是现在协和的鼻祖——北京协和医学院创办一百周年。这本百年纪念版的《协和医事》,是目前市面上对协和的创办发展记录最详细的一本书。作者常青,就是北京协和医学院八年制医学系的毕业生,毕业后前往美国做博士后研究。因为协和是由美国人投资创办的,在美国的档案馆里,常青搜集到了大量关于协和的一手资料,协和的故事也因此更加鲜活。这本书一面世就受到了读者的追捧,常青还被北京协和医学院请回母校,给现在正在学医的学生们讲协和的历史。

为了带你更深入地了解这本书,我专门替你当面采访了常青女士。在采访中,常青多次提到,协和是由在现在看来特别“不着调”的一群人,用“不着调”的方法创办起来的机构。这些人不分国界、不计成本,把自己的一切都投入到了医学这项事业中。可以说,协和是一家把理想主义真正落地成现实的机构,而且这个奇迹,是在咱们中国的土地上发生的。如果你回到一百年前,回到历史发生的原点,就会发现,协和原本是一家根本建立不起来的机构。这是怎么回事呢?接下来,我就分别从协和创办的契机、协和对中国现代医学的影响和贡献、协和对于中国医学之外的意义,这三个方面给你介绍这家富有传奇色彩的机构。

说起协和的创办契机,我要先带你回到20世纪初。美国那时正在进行一场足以改变医学教育的革命,这场运动最强大的助推力量,是当时的石油大王洛克菲勒。

洛克菲勒是19世纪第一个身价超过10亿美元的富翁,他去世时的总资产折合到今天来看,是比尔·盖茨总财产的3倍多。洛克菲勒虽然非常有钱,但他在生活中却是有名的抠门,他给小费不爽快,朋友去他家做客,他还要收人家10美元的住宿费。他非常讨厌浪费,常常为了能想出来一个节约的方法开心好几天,而且他极度看不起那些自己不劳作只是等待救济的穷人。这非常符合当时美国企业家以挣钱为荣、以花钱为耻的资本主义精神。这里的花钱,主要是指消费。你想啊,赚到钱了却不消费,那拿来干什么呢?当然只能投资。在投资慈善事业方面,洛克菲勒表现出了惊人的慷慨,而且他散财的目的非常明确,那就是要改造社会,而科学和医学是洛克菲勒认为最值得投资的项目。

1901年,洛克菲勒在纽约建立了洛克菲勒医学研究所,从这里走出了十几个诺贝尔奖获得者。随后,他又成立了洛克菲勒基金会,基金会的作用就是要把慈善像经营企业一样有系统地运营下去。1923年,美国《时代周刊》杂志在回顾洛克菲勒基金会成立10周年时,除了赞叹它惊人的拨款数字,还特别介绍了它巨额拨款的两个重点项目:一个在美国,是约翰·霍普金斯大学医学院;另一个就在中国,是PUMC,北京协和医学院。

约翰·霍普金斯大学医学院是美国医学院的顶尖代表,当时医学院的院长甚至有个外号,叫“美国医学的院长”。现代医学在黄热病、钩虫病等疾病上的防治成功,向人们展示了科学的实用价值,老百姓甚至相信,医学就像神一样无所不能。有了之前投资医学研究的成功经验,加上约翰·霍普金斯大学医学院的样板作用,洛克菲勒就想,能不能在中国复制一个霍普金斯呢?

选择中国是有原因的。中国作为最后一个向西方开放的大国,对美国人有特殊的吸引力。最早一批来到中国的是传教士和冒险家,医学只是作为传教士传播宗教信仰的手段被带到中国的。教会学校的目标非常明确,治病救人只是给传教士树立一个良好的社会形象和一个能向病人传播福音的机会,所以他们只处理那些很容易快速痊愈的病人。轰轰烈烈的在华传教活动,甚至还引起了美国总统罗斯福的注意,把“庚子赔款”的钱用于中国教育这个建议,就是传教士提出的。洛克菲勒对于中国的浓厚兴趣,与这些传教士的宣传也有关系,但洛克菲勒创办协和并不是为了传教,他想干的是把科学思想传递到遥远的东方,让他的基金会成为国际性的慈善组织。创办协和,就是他实现理想的重要一步。

这里我要给你说明一下,“协和”这个名字其实不是洛克菲勒专门取的,它来自于早期的教会学校。有一些教会学校因为师资和资金不足就决定合并,这种合并之后的教会学校,就叫作“协和”。协和是 union 这个词的雅致翻译,是这一类组织的代称。当时中国各地一共有8家协和,有一家在北京,就叫北京协和医学堂。因为给清朝宫廷治过病,北京协和医学堂还得到过李莲英和慈禧的捐款,成为了当时唯一得到中国政府承认的教会教育机构。有一个历史小八卦,据说1914年,大风刮倒了北京协和医学堂门前的两根旗杆,按老百姓的说法,这是要改朝换代的预兆,果然,北京协和医学堂后来就被洛克菲勒买下,连带着一起买下的还有它旁边的豫王府,就在今天北京东单的王府井那片,这两部分加起来就是北京协和医学院最初的原型。有人建议,应该给新的医学院起名叫“洛克菲勒医学院”,但洛克菲勒考虑到新的医学院要融入当地人的生活,外国人的名字容易产生隔阂,于是还是使用了老百姓叫惯了的协和当成名字。这个时候的协和,和之前作为一类组织名称的协和,意义已经不同了。

参加过协和医学院管理的雷蒙德·福斯迪克,在一本名叫《洛克菲勒基金会故事》的书中,就把协和称为“中国的约翰·霍普金斯”。他指出,中国一直以来都是洛克菲勒基金会的兴趣点,除了美国,洛克菲勒基金会投资最多的地方就在中国。而中国的协和,是基金会在海外所有单一项目中投资额度最高的,投资总数高达4500万美元。要知道,从1913年开始,洛克菲勒基金会在十年时间花出去的所有钱加起来,也就8000万美元。

总结一下,协和创办的契机有三点:第一,是现代医学在美国的飞速发展;第二,是洛克菲勒积攒了大量医学方面的投资经验,并且有了约翰·霍普金斯医学院当样板,让他有底气把这套科学思想传播到全世界;第三,中国作为最后一个向西方开放的大国,对美国人有天然的吸引力,洛克菲勒对中国很有兴趣,希望在中国的投资能成为洛克菲勒基金会走向世界的起点。

有了在中国创办医学院的想法之后,洛克菲勒基金会开始了长达十年的调查研究,对中国以及周边国家都做了详细调查。他们要回答两个问题:第一,要不要创办协和?第二,创办什么样的协和?对这两个问题的回答,决定了现代医学在中国发展的主基调。

我们先看第一个问题,要不要办协和。生活在今天的我们当然知道协和办起来了,而且还一直延续到了现在,但对于当时的决策者来说,要在一百年前的中国搞一所现代化的医学院,而且还想长期经营,几乎是不可能完成的任务。原因有三:第一,中国政局不稳,协和不可能长期维持;第二,现代医学并没有被当时的中国人广泛接受;第三,协和的美国背景和精英气质广遭诟病。但协和的创办者们依然认为,中国急需一所医学院。

这不是因为中国没有医学院,而是因为中国缺乏一家先进专业的医学机构。在协和开办之前,中国的医学教育非常薄弱,虽然在1900年前后到1912年之间,中国就已经有了一些教会医院,以及法国人、德国人来中国开的几家医院,但绝对谈不上培养出了有现代化科学思维的医生,中国最早一批接受正规现代医学教育的医生都是在海外学习的。1911年前后,一场灾难性的鼠疫在东北爆发,疫情最初发端于满洲里,后来传到了北京,半年内就夺走了6万人的生命,这让现代医学和公共卫生受到了前所未有的重视。在这之后,有关部门就颁布了医学专门学校规程,开始规范医学教育,但是根据1914年洛克菲勒基金会第二次考察团的报告还是可以看出,当时中国的医学教育标准几乎都处于最低级,医学教育就靠着500个传教士医生在做,这些人没有医学设备和器械,也没有最新的医学书籍,完全不了解19世纪末以来美国医学的大发展。在这样的背景下,协和的到来就显得特别重要。基金会派出的医学考察团在考察期间,就受到了当时北洋政府总统袁世凯、副总统黎元洪的接待。后来,协和医学院动工后,中华民国总统徐世昌还专门致电洛克菲勒,并亲自出席了协和的开幕典礼。

但是协和的目标,不是及格,对于第二个问题“要办什么样的协和”,协和的回答是“要办世界顶级的医学院”,这就又与现实状况格格不入了。1921年,中国每17.5万人中只有一个医学生,而美国是8000人中就有一个,两方差距将尽22倍;美国每720人就有一个医生,而中国每12万人才有一个医生,双方相差将近170倍。这种差距几乎是令人绝望的,所以很多人都认为,应该把基金会的投资用在中国各地,多开几家医学院,培养更多合格的医生,而不是像现在这样,把所有钱和资源都集中砸在一家机构上。

有这样的想法特别正常,协和的优渥条件即使放到今天来看,也可以说是过分奢侈了。从硬件上看,协和有当时世界上最先进的精密医疗器械、实验器材等,就连管道、马桶和门锁都是从美国运来的。协和内部自成系统,几乎能完全不依赖于外界供给,是个独立王国。师资上看,在协和最初聘用的151个员工中,基本都是来自美国、英国、加拿大等国家的专家,这些人是从世界范围内搜罗来的医学大师。协和的老师非常敬业,在一次神经内科学的课堂上,教授问学生,“你们见过癫痫病发作吗?”学生都摇头。这时,教授突然四肢抽搐、口吐白沫,吓得学生都站了起来,教授这才爬起来,拍拍衣服上的尘土说,“这就是癫痫发作。”除了建设自己的队伍之外,协和还会定期聘请一些来自哈佛、约翰·霍普金斯等大学的学者来担任客座教授。中国儿科的发展,就来自于1924年来协和当客座教授的美国儿科权威豪特。这位美国专家最后病逝在协和,临死之前还提出要捐献自己的身体用于医学解剖。

这么好的条件,协和培养出来多少人呢?第一批协和本科生,入学的时候只有9个人,最终成功毕业的,只有3个人。在协和医学院建立的前 24 年中,一共只有 310多人毕业,平均每年16人。协和这种操作,那是世界顶级奢侈品的打造方式,但当时的中国人是连最基础的医疗服务都得不到解决的。协和这种产出,对于当时5亿多中国人口,简直就是一粒沙子落入大海,当然就让很多人不满了。

那协和为什么一定要剑走偏锋,走高端路线呢?是不是洛克菲勒要满足自己的虚荣心,非要搞世界第一呢?还真不是。你想一下,让协和走平庸路线可不可能呢?当然可能,而且在当时看来,这是一条最轻松、最正确、最好走的路。大富豪把钱往各个地方一分,招聘一些过得去的医学教师,招收一批资质普通的学生,搞上几年,也能培养出合格的医生,这些医生也能给很多人提供基础的医疗保障。可是然后呢?中国人获得了先进的科学思想吗?获得了最前沿的医疗技术和学术熏陶吗?中国的医学能有大发展、中国的科研能力能有大突破吗?答案可能都是:不能。

在精英化的严格选拔和培养过程中,协和出了一大批顶尖人才。我随便给你说几个数字:20世纪50年代,中国12个主要医学院的领导,都是协和毕业生或者协和的前教员;四成以上的协和毕业生都成了全国各大医院的管理者;1958年成立中国医学科学院的时候,8个研究所中有6个所的领导是协和人担任的;中华医学会的骨干也大部分来自于协和;1962年出版的《中华医学杂志》26个编委,有19个是协和的老师或者毕业生;1965年当选的9名生物医学院士中,有7名是协和人……所有这些数字都说明,协和对中国医学的贡献已经超越了这家机构本身,变成了火种,产生了巨大的辐射效应,协和一度撑起了中国医学界的大半边天。你可能知道,在考古学发现中“北京人”这个古代猿人的分类吧?北京人的发现曾经震惊世界,而发现了北京人的就是当时协和的解剖学教授。如果协和走平庸路线,刚才说的所有成就可能都要推迟几十年,中国也不可能在短时间内积攒到一批能带领整个国家医学发展的人才。

现在你知道了,协和在中国落地有三大现实困境:第一,政局不稳,协和不可能长期维持;第二,现代医学并没有被当时的中国人广泛接受;第三,协和的美国背景以及精英气质广遭诟病。办不办协和,办什么样的协和,正是在这两个关键问题上的抉择,才有了20世纪现代医学在中国的全面发展,中国积累到了一大批后来带领整个国家医学发展的专业人才。

当然,协和的诞生不止体现在医学发展上,它还有超越医学之外的作用。

现代医学和传统医学的对立,一度成为当时不同意识形态、不同政治主张对立的焦点。鸦片战争之后,很多忧国忧民的知识分子开始寻找救国图存的办法。鸦片战争打破了中国传统发展的轨迹,让中国开始有了现代化的趋势。五四运动之后,中国人对科学思想的需求更加迫切,洛克菲勒推崇的科学正是五四运动的口号,这让中国的新型知识分子与基金会有了密切的合作。比如,你很熟悉的胡适和地质学家丁文江,都是当时积极参与宣传科学思想的重要人物,胡适还进了协和医院的董事会。对于当时积极要求进步、渴望国家强大的中国知识分子来说,协和也是他们的理想,是中国走向现代化、走向国家富强的重要一步。因为协和带来的是一整套的科学思维体系,中国如果要进步,必须要学习现代科学。现在看来,这当然是正确的,但一个新事物在刚起步的时候,就像婴儿一样脆弱,稍微不小心,就没有机会长大了,协和就遇到过这样的危机。

1926年,一篇题目是《病院笔记》的文章在报纸上发表,作者是梁启超的弟弟梁启勋。这篇文章写的是梁启超在协和医院看病的经过,字里行间透露的是对西方医学的失望。事情说起来也简单,梁启超因为尿中带血数年,先后去了几家医院都没查出来原因,后来他选择去协和医院,根据医生的检查结果,他接受手术,割除了右肾,但手术之后,血尿并没有停止。梁启勋在文章中的意思大概就是,花了那么长时间,受了那么多罪,连身上的器官都被割掉了,居然还没看好,这西医真的是不靠谱,还不如去看中医,不用受罪。现在看起来,是病人家属对医院的几句抱怨,但对于当时的中国来说,可是不得了的事情。梁启超是典型的改革派,是西方医学的坚定支持者,也是第一批对传统医学进行批判的中国学者之一,他对现代科学的认同影响了好几代中国学者。“梁启超被西医错割腰子”的事情一出,无疑给了以梁启超为代表的一批西化知识分子一记重重的耳光。

消息一下子就传遍了街头巷尾,反对西医的知识分子开始写文章,绘声绘色地描述梁启超事件,说梁启超挨了刀子,受了罪,病一点也没治好,还不如去看中医。文章中还举出大量西医治不好,但中医药到病除的案例。这篇文章一发表,就广受关注,差不多就是今天讲的大批点赞和转发,其中最有名的支持者就是徐志摩。徐志摩写了一篇文章,嘲讽西医提倡的科学思想其实就是拿人做实验品、当标本。对于徐志摩等人的言论,真正学过医学的鲁迅白眼一翻,也发表文章,批评像徐志摩一样对西医一窍不通的外行,都是胡说八道。但鲁迅确实也觉得西医是存在问题的,只不过他认为,这不是西医本身的问题,而是“中国人的问题”,是中国医生受了中医思维的影响,把“好经念歪”了。总之,以梁启超事件为话头,整个社会对西医,甚至对科学思想的信心都产生了动摇。

在这个节骨眼上,“被割错了腰子”的梁启超就特别重要了。他发表文章,表达了三层意思,第一,右肾是不是一定要割掉,这是个专业问题,外行人都没法说,但是根据检查结果,右肾肯定是有问题的;第二,右肾割掉之后,我确实好了很多,如果我现在能静养两三个月,身体一定能完全康复;第三,这么大的手术,我十天后就和手术前的精神状态一样好了,而且现在还比以前更健实了,协和医生的医术就是好。这种表态在今天看来是很奇怪的,你想啊,这很有可能是医疗事故,而且身上的一个器官被割掉了,怎么可能精神状态和身体情况比以前还好?文章最后,梁启超给出了答案,他苦口婆心地对读者说:不能因为现代人对科学的认识还不够了解,就怀疑科学本身,希望社会上的人千万不要拿我的病当例子,阻碍了医学在中国前进的脚步,这就是我发表这篇文章的目的。

既然当事人都说到这份上了,这场社会风波也就慢慢平息了。几个月之后,梁启超再次露面,出席了协和医学院的毕业典礼,并发表演讲。在演讲中,他赞扬了协和,再一次表达了对西医的支持。后来的医学史专家在评论梁启超这件事的时候分析,梁启超之所以这么做,是因为西医刚进中国,老百姓对西医还缺乏认识,协和医院是当时中国最先进的西医医院,如果这时对协和大加批判,最终吃亏的还是中国老百姓。梁启超要保住协和,其实是在保护中国科学的火种。

总结一下,协和的影响力不仅限于医学,更是整个中国现代化进程中非常重要的一环,是科学精神和科学方法的示范。协和所代表的科学思维,在进步的知识分子看来是强大国家的必需品。这株科学的幼苗能够一直成长到今天,中间有无数人的悉心呵护,这些人愿意为协和的成长付出代价,不仅是因为对医学的信仰,更是因为他们心中有对国家富强的强烈愿望和对科学真理的不懈追求。

到这,《协和医事》的内容就给你说得差不多了,我再为你回顾一下。

开头,我给你讲了协和的筹备创建。协和的创办背景是从医学在美国的大发展开始的,洛克菲勒希望能把科学思想和先进医学传播到全世界。然后,我们提到当时创办协和的人遇到的两个问题,也就是要不要办协和,以及办什么样的协和。虽然从当时中国的实际看,想要创办一家世界顶级的医学机构是不可能完成的任务,但协和人还是坚持了高标准的医学教育路线,并最终为中国打造出了一批推动全国医学发展壮大的力量。最后,我们说了协和在医学之外的意义。协和所代表的西医,在近代中国遭到的社会质疑和艰难生长的过程,这不仅仅是医学本身的问题,也是科学思想在中国刚刚步入现代化时面临的实际困难。渴望强大国家的中国知识分子对协和的保护,就是对科学思想扎根中国的保护。

本书一共出版过两个版本,最初的版本是在2007年协和建立九十周年时面世的,十年后,常青重新查阅了大量档案资料,对最初版本的《协和医事》进行了高达40%以上内容的修订,才有了我们今天解读的“协和百年纪念版”。为什么要修订这么多?作者常青说,她希望让读者知道协和一路走来的不易。协和的故事是要带给人希望的,在理想稀缺的时代,协和不应该只是一个传奇的故事,它还应该是对“理想还有没有存在的意义”“理想应该如何落地”,以及“理想是如何影响了一个时代”的最好回答。

最后,我想和你分享一点我自己的感受。《协和医事》这本书不仅讲协和,更是一本讲医事的书。这里的医事,包含医学这个学科、医生这个职业和医疗这个生活事件三个维度。协和在这三个方面,都曾经是中国医学界的最高峰。无论是在技术还是在医德方面,协和都体现出了世界级的高水准。不过,你如果只看到了医事,就把协和的意义看小了。现代医学在一个国家的发展水平不仅关系到医学,更是一个国家能不能接受科学思想、能不能强大起来的重要指标之一。就拿日本来说,从黑船来航到明治维新之后,兰学,也就是西方人的思想,几乎被当时的日本全盘接受,日本迅速抛弃了传统医学,全面拥抱现代医学。当时很多中国知识分子也提出,日本之所以能够迅速崛起,与这种快速适应新变化、接受新思想的性格有直接关系。这本书里还有很多有意思的内容,在这里没有办法给你全部说完,如果你对《协和医事》感兴趣,得到 App 有这本书的电子书,推荐给你阅读。

撰稿:李明辰 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.“协和”这个名字来自于早期的教会学校,洛克菲勒想把现代医学推广到中国,建立中国的“约翰·霍普金斯医学院”。

2.协和人坚持高标准的医学教育路线,以创办一家世界顶级的医学机构为目标,最终为中国打造出了一批推动全国医学发展壮大的力量。

3.协和的影响力不仅限于医学,更是整个中国现代化进程中非常重要的一环,是科学精神和科学方法的示范。